家庭关系、自我分化对上海高校大学生焦虑状况的影响*

2022-01-22郭佩佩姜茂敏叶俊

郭佩佩 ,姜茂敏 ,叶俊

(1.上海工程技术大学管理学院,上海 201620;2.温州医科大学公共卫生与管理学院)

伴随着社会快速变迁,当前青年大学生群体处于社会期望极大释放和外部环境不确定的挤压中,面临着较为普遍的社交焦虑[1]、信息与错失焦虑[2]、学业和择业焦虑[3]等问题。新冠肺炎疫情的爆发、蔓延及随之而来的隔离封闭、社交疏远打乱了大学生群体原有的学习和生活秩序的同时,也进一步加剧了其紧张和焦虑情绪[4]。正常的焦虑情绪能够一定程度上帮助个体应对突发事件,但长期、高强度或病理性的心理焦虑则会制约个体身心健康和社会功能的发挥,有可能诱发睡眠障碍[5],甚至是成瘾行为[6]和自伤行为[7]等。此外,疫情冲击下,大学生大多处于居家环境中,与家庭成员间人际距离拉进,也使得有关家庭关系及个体亲密关系处理等议题需要被重新审视。家庭是个体最初和最重要的社会化场所。一方面,个体的生活习惯[8]、社会关系发展[9]、人格和身心健康[10]受家庭的长久影响;而另一方面,作为个体,在维系家庭亲密关系的同时,也需要保持自我认知、人格以及情绪处理上的独立性,实现个体自我分化[11]。本研究在新冠肺炎疫情常态化背景下,基于家庭关系、自我分化相结合的角度,于寒假期间,考察上海高校大学生家庭关系、自我分化程度及焦虑状况,探讨相关关系,将为把握该群体心理健康状况、缓解焦虑情绪提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

课题组于2021年2月10日~2月20日期间,基于分层整群随机抽样原则,抽取上海重点高等学校(包括前 985 和 211 工程高校以及现在的“双一流”高校)、普通高校、高等职业学院与高等专门学校各4所,再在每个学校随机抽取3个学院,对各学院在读大学生展开网上匿名调查。最后回收有效问卷864份,其中,男431例(49.9%),女433例(50.1%);平均年龄(21.36±2.24)岁,<20岁组306例(35.4%),20~组332例(38.4%),22~组226例(26.2%);大一组220例(25.5%),大二组216例(25.0%),大三组208例(24.1%),大四组220例(25.5%);农村户口486例(56.3%),城镇户口378例(43.7%);独生子女464例(53.7%),非独生子女400例(46.3%)。本研究已获得上海工程技术大学伦理委员会批准,所有调查对象在调查前均已阅读并签署知情同意书。

1.2 工具

1.2.1 自编《一般信息调查表》,收集上海高校大学生性别、年龄、年级、户籍性质、独生子女情况、父母受教育程度以及家庭人均月收入等信息。

1.2.2 采用费立鹏等修订的《家庭亲密度和适应性量表(中文版)》测评大学生家庭关系亲密度和适应性情况[12]。量表分别包括亲密度(16条)和适应性(14条)两个维度。采用5 级评分(1~5分),1~5分依次表示不是、极少、有时、经常、总是;量表总得分为各条目之和,分越高,表明家庭亲密度或家庭适应性程度越高[13]。本研究中,两个分量表Cronbach's α 系数分别为0.88、0.91。

1.2.3 采用吴煜辉等修订的《自我分化量表》测量大学生自我分化情况[14]。量表总计27条目,包括与人融合(与他人相处时的情感卷入程度,10条目)、自我立场(面对外界压力时坚持自我的程度,5条目)、情感断绝(对亲密关系的不适与逃避倾向,6条目)、情绪反应(面对外界刺激的情绪反应程度,6条目)4个维度。采用6级评分(1~6分),1分表示“完全不符合”,6分表示“完全符合”。部分题目采取反向计分,最后得分越高,表明个体自我分化水平越高[15]。本研究中,量表总的Cronbach's α系数是0.83。

1.2.4 采用中文版状态和特质焦虑量表测评大学生的焦虑状况[16]。量表总计40条目,前20条目为状态焦虑问卷(S-AI),用来测评即刻或应激时个体感受到的焦虑程度;后20条目为特质焦虑问卷(T-AI),用来测评个体较为经常性的焦虑程度。采用4级评分(1~4分),凡正性情绪条目则以反向计分,两个量表总分均为20~80,分越高,表明焦虑状况越明显[17]。本研究中,两个分量表Cronbach's α 系数分别为0.86、0.89。

1.3 统计处理

运用SPSS22.0 软件进行统计学分析。计数资料采用例数和构成比表示,计量资料经检验符合正态分布采用均数±标准差描述;不同特征大学生状态和特质焦虑组间差异比较采用t检验和方差分析;变量间相关性研究采用偏相关分析;大学生状态和特质焦虑的相关影响研究采用多重线性回归分析。以P<0.05为具有统计学意义。

2 结果

2.1 状态和特质焦虑、家庭关系、自我分化得分情况

上海高校大学生状态焦虑为41.79±7.64分(总分为80分),特质焦虑为43.73±7.53分(总分为80分)。家庭关系亲密度为60.60±6.29分(总分为90分),家庭关系适应性为42.21±5.83分(总分为80分)。自我分化总得分为98.73±2.21(总分为162分),内部各维度与人融合、自我立场、情感阻绝、情绪反应得分依次为27.19±2.29、22.19±7.01、24.20±6.06、24.63±2.82。

2.2 不同特征的大学生状态和特质焦虑得分比较

不同年龄、年级、独生子女情况、父母受教育程度、家庭人均月收入组的大学生状态和特质焦虑得分差异有统计学意义(P<0.01)(表1)。其中,22~岁、大四组、独生子女、父亲小学及以下文化程度、母亲大专及以上学历、家庭人均月收入<1000元组的大学生状态焦虑和特质焦虑得分较高。

表1 不同特征的上海高校大学生状态和特质焦虑得分

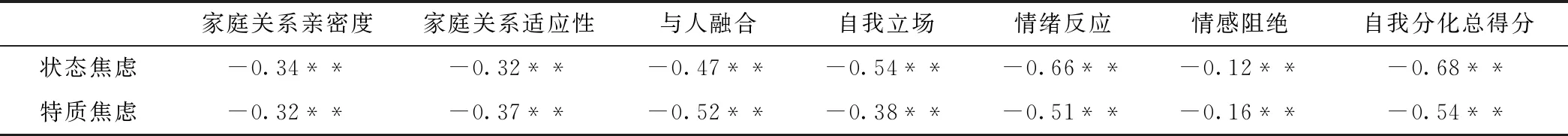

2.3 状态和特质焦虑、家庭关系亲密度和适应性、自我分化得分的相关分析

相关分析发现(表2),状态和特质焦虑得分与家庭关系亲密度、适应性得分、自我分化总分及各维度得分负相关(P值均<0.01)。

表2 上海高校大学生状态和特质焦虑、家庭关系亲密度和适应性、自我分化的相关性分析

2.4 状态和特质焦虑得分的多重性线性回归分析

以状态焦虑得分和特质焦虑得分为因变量,建立多重线性回归模型对大学生状态和特质焦虑的相关影响因素进行分析。第一层将性别(男性=1,女性=2)、年龄(连续变量)、年级(大一=1,大二=2,大三=3,大四=4)、户籍性质(农村户口=1,城镇户口=2)、是否独生子女(独生子女=1,非独生子女=2)、家庭人均月收入(<1000元/人/月=1,1000~元/人/月=2,3000~元/人/月=3,6000~元/人/月=4,9000~元/人/月=5)、父亲受教育程度(小学及以下=1,初中=2,高中及中专=3,大专=4,本科及以上=5)、母亲受教育程度(小学及以下=1,初中=2,高中及中专=3,大专=4,本科及以上=5)变量依次纳入回归模型;第二层依次纳入家庭关系亲密度、适应性得分;第三纳入自我分化得分。结果发现(表3),模型1、2、3和模型4、5、6的决定系数依次为0.54、0.61、0.75和0.53、0.61、0.79,表明模型解释力不断提高。家庭关系亲密度、适应性、自我分化得分对状态和特质焦虑得分有负向预测效应(P值均<0.05)。

表3 上海高校大学生状态和特质焦虑影响因素的多重线性回归分析

3 讨论

3.1 上海高校大学生状态焦虑相对明显,且特质焦虑水平高于状态焦虑

研究发现,上海高校大学生状态焦虑得分为41.79±7.64,高于全国大学生常模,表明本调查时段上海高校大学生状态焦虑情绪相对明显;特质焦虑得分为43.73±7.53,与常模接近,且高于状态焦虑得分,表明上海高校大学生心理状态总体处于自然状态下而非高度应激状态下[18]。突如其来的新冠肺炎疫情对民众造成了一种集体性的心理创伤,引发了广泛的焦虑和恐慌[19]。对大学生而言,随着疫情防控局势进入常态化,大学生自身对疫情认知深化及相关心理健康干预措施的实施,由疫情引发的焦虑紧张情绪从高度应激状态也逐步恢复到日常水平。考虑到疫情威胁尚未解除,大学生群体对于疫情的不确定和不安全感仍可能上升为心理危机,因此仍不可忽视疫情下大学生心理焦虑问题的识别与干预。此外,由于特质焦虑反映的是个体相对稳定的焦虑倾向,高特质焦虑个体更可能采用焦虑的方式应对环境,进而产生一系列身心健康问题[20],因此有必要对大学生建立常态化的心理援助体系建设,为急需情绪疏导和心理干预的大学生提供心理健康咨询服务。

3.2 高年级、年龄较大、独生子女、家庭经济水平较差的大学生群体是焦虑的重点关注人群

调查发现,不同性别组上海高校大学生状态和特质焦虑得分均无显著差异,这和相关研究较一致[18]。高年级、年龄较大组状态焦虑和特质焦虑更为明显,尤其是大四、22~岁以上组最严重。短期看,疫情常态下的社会供给尚未完全恢复,社会需求明显不足,双重叠加后使得就业市场提供的岗位明显下降,加之国外疫情流行致使更多留学生回国就业,进一步挤压了就业机会。尤其是大四毕业生,面临现实就业压力,较容易出现明显的焦虑情绪。调查还发现,独生子女比非独生子女组的状态和特质焦虑程度更高,这和相关研究结论也相似[21]。可能由于寒假和疫情影响,独生子女更少有现实中的朋辈交流机会,无法及时的释放负面情绪。调查还发现,不同父母受教育程度组的状态焦虑和特质焦虑差异明显,其中父亲小学及以下文化程度、母亲大专及以上学历组状态和焦虑特质焦虑明显较高。可能受传统家庭性别分工理念影响,母亲与子女接触时间长且频次高,更容易将情绪传递给子女,构成了子女焦虑情绪的危险因素。本研究还发现,家庭经济水平差组的状态焦虑和特质焦虑也更严重。这可能是由于低收入家庭本身面临着诸多生存和生活压力,抗风险能力较差,更易受外界环境冲击,进而影响家庭成员身心健康状况。

3.3 家庭关系亲密度和适应性是影响大学生焦虑水平的重要因素

研究发现,上海高校大学生家庭关系亲密度得分略高于理论中值,家庭关系适应性得分与理论中值接近,表明上海高校大学生家庭关系亲密度处于中等略偏上水平,家庭关系适应性则相对较差。相关性和回归分析发现,家庭关系亲密度、适应性越高,状态焦虑和特质焦虑状况就越不明显。疫情常态下,学生处于寒假居家状态,家庭成员间的沟通及关爱,能满足大学生的倾诉、归属及被需要需求,帮助其及时疏解紧张焦虑情绪,改善心理状态[22]。而适应性高的大学生家庭,应对外界环境变化表现出较高的韧性和抗风险能力,能给予家庭成员心理上更多的安全感,缓解不良心理状况。家庭关系对大学生状态和特质焦虑的影响及疫情带来的长时段的社交隔离现况都提示我们需要对家庭关系的重要性重新审视。

3.4 自我分化水平是影响大学生焦虑水平的关键因素

研究发现,上海高校大学生自我分化总得分接近理论中值,表明上海高校大学生自我分化基本处于中等水平,有待提升。回归分析进一步发现,相对于家庭关系的影响,自我分化对大学生状态和特质焦虑状况的负向预测效应更为明显。这就提示我们既要关注所处的家庭关系环境,也要关注个体的自我分化程度。人们在维系亲密关系的同时,也需要明晰边界感,保持个体的独立性和分离度。自我分化能力衡量的就是个体将自我与他人、理智与情感区分开来的能力[23]。自我分化程度较高的个体,一方面有着较高的情绪成熟度,能调节自身情绪以应对压力;另一方面对关系边界的理性把握一定程度上也有利于亲密关系的实现。但现实生活中,越是亲密关系,边界感可能越难识别和遵守。而边界感模糊和自我分化水平低,会导致个体无法有效分化情绪和理智,容易依赖他人,缺乏自我立场,尤其是在应激状态时,极易受到外界影响陷入焦虑和紧张情绪中无法自拔。

本研究在新冠疫情常态化防控背景下,于寒假期间对上海高校在读大学生的焦虑水平及相关因素进行调查,发现大学生所处的家庭关系和自我分化水平是影响其心理焦虑问题的重要因素。根据研究结论,作为高校和相关部门需要高度重视,加强心理危机的预防和建立健全常态化的心理援助体系建设。作为大学生群体,一方面需要学会感恩并重视家庭成员间的亲密互动,另一方面也需要学会自觉自查情绪变化,提高焦虑情绪的自我识别和自我管理能力。