超额商誉、薪酬激励与企业风险承担

2022-01-21谭跃汪伶洁

谭跃 汪伶洁

【关键词】 商誉泡沫; 超额商誉; 薪酬激励; 风险承担

【中图分类号】 F275 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2022)04-0103-09

一、引言

当前我国经济进入高质量发展阶段,并购仍然是企业盘活存量资源的重要方式和有效途径。尤其是近年来,在国家政策的大力助推下,上市公司并购出现了井喷式发展。一方面,通过并购可以扩大企业规模,优化资源配置,实现协同效应;另一方面,企业也可能由于并购消耗过多的资源,同时在后续整合方面存在一定困难。伴随着并购交易规模的不断扩大,商誉资产急剧增长并不断累积。根据Wind数据显示,尽管近两年来我国并购重组交易的数量持续下滑,但截至2020年第三季度,A股市场的商誉价值仍达到1.28万亿元。巨额商誉的背后预示着巨大的“商誉爆雷”风险,仅2019年A股市场发生商誉减值的上市公司就超过800家,占当时A股上市公司总数的23.7%,减值金额总计达到1 569亿元,远远超过2015—2017年三年商誉减值金额的合计数。2020年12月,曾上演“蛇吞象”并购的数知科技发布商誉减值公告,称预计减值达56—61亿元。此公告一经发出,数知科技立即卷入舆论风暴的中心,次日收盘股价暴跌19.93%,引发资本市场恐慌情绪,使得“商誉乱象”问题再一次引起广泛关注。

根据相关准则规定,商誉被定义为购买方的合并成本与被购买方各项可辨认资产、负债公允价值之间的差额。虽然商誉作为报表中的一项资产而存在,但其从严格意义上来说并不符合资产的定义,因为它预期能够给企业带来的经济利益是不确定的。如果被收购方出现业绩不佳、业绩下滑的状况,商誉就会发生减值。商誉的价值同时受主客观因素影响,出于理性并购形成的商誉是企业预期能够从协同效应中获得的收益和超额获利能力的体现,能够给企业带来未来现金流。但是,在非理性预期并购下,收购方由于对被合并方的市场价值和经营能力形成误判,往往支付了过高的溢价,进而产生商誉泡沫并成为企业经营道路上的重大负担,为未来可持续发展埋下巨大隐患。由此看来,商誉是一把双刃剑。适度的商誉可以为企业带来预期收益和协同效应,但过高的商誉就像一颗“定时炸弹”,随时会给企業本身以及整个资本市场带来剧烈震荡。

我国经济已由高速增长迈向高质量发展,关注商誉资产的经济后果具有举足轻重的意义。与此同时,虽然我国发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化,企业只有顺应时代潮流,转换增长动力,加快研发创新步伐,助推产业转型升级,才能抓住变革机遇,实现新发展。对此,企业往往需要承担更高的风险。通常认为,合理范围内提高风险承担水平有益于提升企业价值。考察超额商誉与企业风险承担水平之间的关系不仅关系到微观经济,也关系到整个宏观资本市场的健康稳定。基于此,本文以2010—2019年沪深A股上市公司为研究对象,实证检验了超额商誉对企业风险承担的影响。与此同时,本文还考察了高管薪酬激励的调节作用和影响路径,从而对当前背景下企业应当如何调节管理者的风险意愿以使其与企业发展目标相匹配做出有益探讨。

本文可能的贡献在于:第一,拓展了相关领域研究内容。商誉既包括能产生协同效应的正资产,也包括会减损企业价值的负资产,以整体商誉为研究对象不利于剔除其中有利的部分。本文参照魏志华等[1]的研究,采用商誉期望模型预测方法来测度超额商誉。该模型剥离出作为企业经营负担的部分,以此研究经济后果可能得出与原有研究不同的结论,丰富了相关领域研究内容。第二,现有研究多集中于并购商誉及商誉减值带来的经济后果以及中介机制方面的实证检验,缺乏调节机制的检验。因此,本文进一步引入高管薪酬激励这一情境因素,为投资者等资本市场参与者理解商誉泡沫的经济后果和上市公司并购决策以及如何进行薪酬激励体制改革以适应企业目标提供了重要的经验证据和实践启示。

二、理论分析与假设提出

(一)超额商誉与企业风险承担

从传统经济学来看,企业并购主要受协同效应驱使。他们希望通过并购交易实现优势互补,通过资源整合提高利用效率,以获取超过并购双方单独运营时产生的经济效益之和,进而实现“1+1>2”的作用[2]。从行为金融学来看,企业并购主要受管理者过度自信假说驱使。研究发现,过度自信的管理者更加倾向于从事并购行为并愿意为此支付高昂的溢价[3]。而商誉正是溢价并购重组下的产物。杜兴强等[4]在对商誉构成进行分解与重新界定的基础上对其内涵做出了高度的凝练,指出商誉代表企业未来超额盈利能力的折现。但是,这种超额经济利益具有很大的不确定性,且由于代理问题而往往被高估。

商誉通过风险承担动机及其本身所反映的管理层过度自信作用于企业风险承担行为。首先,巨额商誉本身是管理层过度自信的外在表现。李丹蒙等[5]研究发现,管理层过度自信的程度与公司当年新增的并购商誉之间正向相关。过度自信的管理者对自身能力评价更高且对外部投资环境持有更加乐观的态度[6],相比较而言,他们在日常经营和投资决策中更具有“冒险激进导向”,进而偏好于风险和收益“双高”的具有挑战性的项目,最终使得企业整体风险承担水平上升。其次,根据“超额收益能力”观,商誉向外部投资者传递了有关企业价值的信号[7],提升了投资者的投资信心,进而缓解融资约束,为企业风险承担行为提供必要的财务资源。最后,周泽将等[7]提出,商誉所体现的超额收益能力需要高管通过加强整合来实现,在此压力下企业不得不承担更高的风险以更好地实现利益协同效应。已有研究表明商誉能够提升企业风险承担水平,增加股票收益绩效和市场绩效[8],给企业带来超额盈利,提升企业长期盈利能力。由此分析,商誉可能通过管理层过度自信、超额收益能力以及整合压力驱动来提升企业的风险承担水平。

但是,商誉可以划分为适度商誉和超额商誉。前者被视为理性并购下预期企业未来超额盈利能力的积极信号,而超额商誉不同于适度商誉,其产生源于非理预期性并购下对未来资源整合产生的协同效应的误判与高估,实质上是企业的一种损失。高估的超额商誉在本质上是对企业稀缺资源的一种浪费,非但不会实现协同效应,还会带来利益相关方面对企业的负面评价,进而削弱企业在产品市场上的竞争力,最终成为企业的经营负担[1]。董竹等[9]研究发现,超额商誉通过提高债务融资成本和分析师乐观偏差程度两条路径对企业创新行为产生负面影响。张腊凤等[10]认为,过高的商誉会引起银行、客户、供应商等利益相关者的负面评价,影响企业未来资源的可得性。由此分析,超额商誉可能通过加重企业经营负担、加剧融资约束以及阻碍研发创新等路径导致企业风险承担行为减少,从而使得风险承担水平降低。基于以上分析,本文提出假设1。

H1:超额商誉对企业风险承担水平具有负向影响。

(二)薪酬激励与企业风险承担

在现代公司制度下,两权分离引发代理问题,管理者并不总是依照股东的利益和诉求行事,给股东价值最大化这一企业目标的实现造成损害。张瑞君等[11]指出,股东能够通过持有多元化投资组合来降低资本市场风险,因此他们对于风险的态度属于“风险中性”属性,但是由于人力资本集中于单个公司,高管只能通过改变企业的风险承担水平来控制自身的风险[12],因此他们对于风险的态度属于“风险规避”属性。对此,在传统经济理论下,高管出于自身利益考量偏好于谨慎投资,加剧代理冲突。如何缓解代理冲突是学术界和实务界探讨的重要问题,薪酬激励机制是其中研究的热点之一。

从高管自身特质来看,已有研究表明高管团队的平均年龄和平均任期均负向影响于高管风险偏好[13],而高管的教育水平[14]、管理者过度自信[6]等则会对风险偏好产生正向影响。当企业一旦选择某一高管,其本身的特质便难以改变,后续只能通过外部机制来约束与改变管理层行为。孙璐[15]指出,公司经营决策在很大程度上受管理层激励的影响,管理层出于自利动机可能会从事能够带来高收益的风险业务活动。随着市场化进程的推进,上市公司薪酬制度改革不断深入,业绩敏感性的特征愈发明显。已有研究发现,薪酬业绩敏感性的增强刺激了企业的创新活动[16],降低了由于风险规避产生的代理问题,通过缓解第二类交易成本提升企业绩效[17]。在业绩薪酬体制下,企业货币薪酬激励包括当期兑付和延期兑付。一般而言,需要高管承担更高风险的投资行为,收效时限更长。为了实现延期兑付与绩效考核评价相匹配,企业建立了与未来业绩相挂钩的薪酬体系并不断完善,大大缓解了管理层因短期导向而放弃有益企业价值提升的高风险项目的行为[18],进而提高了企业的风险承担水平。此外,翁辰等[19]认为,增加高管的货币薪酬也可以弥补他们因进行创新活动而放弃短期高收益项目的损失,从而可以增强其风险意愿,最终推动企业从事研发创新等高风险活动。为此,本文提出假设2。

H2:高管薪酬激励能够提升企业风险承担水平。

(三)超额商誉、薪酬激励与企业风险承担

在委托代理的冲突下,管理层出于追求权力、社会声望等个人收益的动机不惜牺牲股东权益,通过并购活动来建造有利于自己的组织体系[20],促成巨额并购商誉的产生和超额商誉的积累。企业原本希望通过并购来优化资源配置,提高经营效率,提升经营业绩,但现实生活中却常常事与愿违。近年来,商誉黑天鹅事件屡屡发生,商誉泡沫对此提供了较为合理的解释。当企业存在超额商誉时,企业由于高估了被合并方的市场价值而支付过高溢价,导致原有的资源被浪费和挤占,造成企业未来在融资活动、投资活动以及资金营运活动中出现资金不足、周转困难的问题,加之后续整合能力不足,甚至给原本主业带来冲击,进而使得其在面对风险与收益“双高”项目时陷入“心有余而力不足”的困境而最终选择放弃,违背了股东价值最大化的企业目标,有损于企业价值。

此时,如果企业高管得不到有效的激励和监督,就可能会出现逆向选择和道德风险的问题。对此,通过设计合理的薪酬契约能够对管理层的风险规避行为起到很好的修正作用,进而使得他们的目标与股东目标趋于一致。陈修德等[21]指出,高管倾向于从事风险规避行为有两方面原因:其一,研发投资规模大且回报周期长;其二,他们的职业前途和个人收益取决于经营业绩,面对企业风险承担行为时无法有效分散风险。薪酬激励作为风险承担的有效补偿,在一定程度上能够减少高管短视行为,抑制风险规避倾向。超额商誉实为企业经营负担[1],频频“爆雷”引发资本市场深深担忧,使得高管在后续投资决策和运营管理时畏手畏脚。货币薪酬仍然是我国企业中最常用的激励手段,能够很好地激发高管从事能够产生更高价值的风险行为的积极性并促使他们为之投入更多的时间与精力,最终更好地消化商誉泡沫。基于以上分析,本文提出假设3。

H3:高管薪酬激励对超额商誉与企业风险承担水平之间的负向相关关系具有正向调节作用。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2010—2019年沪深A股上市公司为初始样本。在金融危机发生后,这段时間内大多数企业都处于经济恢复后的稳定阶段,有效避免了动荡的外部环境对研究结果的影响。本文剔除了以下样本:剔除金融保险类企业;剔除ST类企业;剔除关键变量缺失的企业。本文数据均来自CSMAR及Wind数据库。为避免极端值的影响,本文对连续变量进行了1%的Winsorize处理,最终得到17 627个样本观测值。

(二)变量定义

1.被解释变量:企业风险承担水平(RiskT)。本文参照余明桂等[6]的研究,以企业盈利的波动性来衡量风险承担水平。由于我国上市公司高管任期一般为三年,所以将每三年视为一个考察期来观测和计量企业风险承担水平。此外,本文还参照Faccio et al.[22]的研究,用观测时段内企业最大的和最小的ROA之间的差值来衡量企业盈利的波动性。

2.解释变量:超额商誉(GW_excess)。本文参照魏志华等[1]的研究,采用商誉期望模型预测方法测度超额商誉(GW_excess1),即用该模型的回归残差作为代理变量。具体而言,该模型包括并购特征(是否以现金支付、买方支出价值)、行业商誉水平(行业年度其他公司商誉的均值)、公司特征(公司规模、盈利能力、成长性、管理层持股比例、是否两职合一)、行业与年度虚拟变量等一系列指标。为保证结论的可靠性,本文在稳健性检验中又采用经行业均值调整的商誉(GW_excess2)来测度超额商誉以重新进行回归检验。

3.调节变量:薪酬激励(Msalary)。本文参照以往研究,采用董监高前三名薪酬总额的自然对数作为高管薪酬激励的衡量指标。

4.控制变量。参照已有研究,结合本文研究内容,选取以下可能影响企业风险承担水平的其他因素:公司规模、企业价值、成长性、资产净利率、股权集中度、固定资产投资。另外,本文还控制了年度虚拟变量和行业虚拟变量。

具体变量定义及说明如表1所示。

(三)模型构建

根据本文所提出的假设和相关文献,构建如下模型进行实证检验。模型1和模型2分别用于检验超额商誉和高管薪酬激励对企业风险承担水平的影响。模型3中加入了超额商誉(GW_excess)与薪酬激励(Msalary)的交乘项(Msalary×GW_excess)以考察高管薪酬激励的调节作用。具体模型设置如下:

四、实证分析

(一)描述性统计

表2列示了描述性统计结果。从均值来看,两种衡量指标下企业风险承担水平(RiskT)分别为0.027和0.051,略大于0,说明样本企业的风险承担水平不高,这可能与经济形势和经济环境不稳定有关。从极值来看,样本企业的风险承担水平为0.002—0.321不等,说明不同企业之间存在一定差异。超额商誉(GW_excess1)的均值为0.001,中位数为-0.014,表明部分企业超额商誉水平较高。此外,超额商誉的最小值和最大值分别为-0.104和0.309,说明超额商誉在不同企业间的分布具有明显的不平衡性。企业高管薪酬激励(Msalary)的标准差为0.703,最小值和最大值分别为11.490和18.345,说明不同样本企业间高管薪酬存在较大差距,这可能与企业规模有关。综合以上结果可以看出,在当前资本市场中,不同上市企业间超额商誉分布不均,其如何影响企业的风险承担水平以及高管薪酬激励这一调节机制的作用值得探究,进一步凸显了本文的研究意义。其他控制变量的描述性统计结果和现有文献较为接近,均在合理的范围内,不再赘述。

(二)回归分析

1.超额商誉与企业风险承担。本文使用固定效应模型进行回归并使用稳健标准误以控制异方差,回归结果如表3所示。表3的(1)列和(2)列回归结果显示,超额商誉(GW_excess1)与企业风险承担水平(RiskT)之间的回归系数均在1%的水平上显著为负,分别为-0.039和-0.072,说明企业的超额商誉水平越高,其风险承担水平越低,H1得以验证。上述实证结果表明超额商誉不同于适度商誉,无法通过管理层过度自信、超额收益能力以及整合压力驱动等途径来提升企业风险承担水平。相反,非理性预期并购下形成的超额商誉实为企业的经营负担,会加剧融资约束,引起外部利益相关者负面反应并阻碍研发创新,减少企业对风险与收益“双高”行为的承担,进而导致风险承担水平下降,有损于企业经营业绩的提高和未来价值的提升,不利于长远可持续发展。

2.薪酬激励与企业风险承担。表3的(3)列和(4)列回归结果显示,高管薪酬激励(Msalary)与企业风险承担水平(RiskT)之间的回归系数分别为0.003和0.006,且均在1%的水平上显著,表明现阶段我国上市公司高管薪酬能够对企业风险承担行为起到一定的激励作用,与本文的H2相一致。企业高管无法像股东一样通过持有多元化投资组合来分散风险,加之媒体关注度的增加大大加快了负面消息的传播速度,高管出于自保意识和自利动机在投资决策和经营管理时更加倾向于表现出风险规避态度。对此,通过设立合理高效的薪酬管理机制,一方面,能够增强企业的薪酬业绩敏感性,提升高管的风险承担意愿和经营管理积极性;另一方面,薪酬激励能够为高管风险行为的承担提供一定的补偿,这种补偿既来自于更高风险行为带来的更大压力,也来自于因进行研发创新、风险投资等长期活动而放弃短期高收益项目造成的损失。此外,风险承担行为具有极大的挑战性,高管往往需要牺牲个人闲暇时间,为之投入更多的时间与精力,因此也需要向他们支付更高的报酬作为回报。

3.超额商誉、薪酬激励与企业风险承担。表3的(5)列和(6)列引入高管薪酬激励(Msalry)与超额商誉(GW_excess1)的交乘项(Msalary×GW_excess1)以考察薪酬激励的调节作用。回归结果显示,该交乘项的回归系数至少在10%的水平上显著为正,分别为0.017和0.030,说明高管薪酬激励对超额商誉与企业风险承担水平之间的负向相关关系具有显著的正向调节作用,H3得以验证。在当前激烈的市场竞争环境下,超额商誉无法发挥应有的协同效应进而带来预期收益,非但没有提升企业经营效率,优化资源配置,反而导致原有的资源被浪费和挤占,造成企业在融资活动、投资活动以及资金营运活动等各个环节中出现资金不足、周转困难的问题。此时,高管更不愿意从事耗时耗力的高风险行为而选择安于现状,他们宁愿选择放弃一些高收益的项目,最终使得股东目标和企业目标相背离,给企业造成不利的经济后果。但是,通过引入高管薪酬激勵作为补偿能够有效增强他们从事可以产生更高价值的风险行为的意愿,与此同时也增强了他们为之投入更多时间与精力的能动性和积极性,最终消化商誉泡沫带来的不利经济后果,提升企业风险承担水平。

(三)稳健性检验

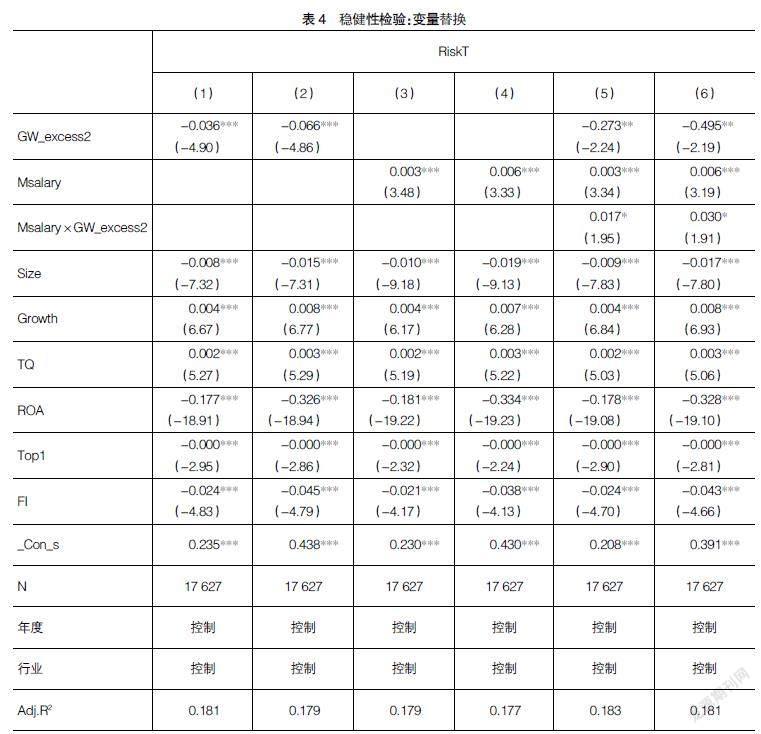

1.变量替换

为增强结论的可靠性,本文参照魏志华等[1]的研究,使用经行业均值调整的商誉来重新估计超额商誉并行回归。一方面,该种测度方法可以消除公司规模的影响;另一方面,可以反映企业相对于同行业内其他企业的高估情况。回归结果如表4所示。超额商誉(GW_excess2)对企业风险承担水平(RiskT)的回归系数显著为负,分别为-0.036和-0.066,表明超额商誉的增加会削弱企业风险承担水平。在列(5)、列(6)中,薪酬激励与超额商誉之间的交乘项(Msalary×GW_excess2)对企业风险承担水平的回归系数均显著为正,分别为0.017和0.030,再一次验证了高管薪酬激励对二者之间负向关系的正向调节作用。结论均与上文一致,说明回归结果较为稳健。

2.内生性处理

伴随着企业风险承担水平的提高,可能会导致超额商誉增加,这一反向因果问题值得关注。为缓解潜在的内生性问题,本文选择同年度同行业内其他上市公司的商誉均值(GW_mean)作为工具变量,并采用面板数据固定效应2SLS法进行回归估计。该工具变量同时满足相关性与外生性的要求,并且通过了过度识别检验和弱工具变量检验。表5报告了2SLS法的主要变量估计结果。由于部分样本观测值只有1年,在进行回归估计时374个样本观测值被删除,最终得到17 253个样本观测值。从表5中可以看出,在企业风险承担水平(RiskT)的两种衡量指标下,第二阶段估计结果显示GW_excess的系数均在1%的水平上显著为负,分别为-0.126和-0.231,说明在考虑内生性问题后,超额商誉仍然对企业风险承担水平产生显著的负向影响,支持本文研究结论。

(四)进一步分析

表6报告了基于企业所有权性质分组的检验结果。可以看出,在国有企业中,超额商誉与薪酬激励对企业风险承担水平的回归系数均不显著;在非国有企业中,超额商誉对企业风险承担水平的回归系数在1%的水平上显著为负,为-0.040,薪酬激励的回归系数在1%的水平上显著正,为0.004。进一步考察薪酬激励的调节作用,实证结果表明这一效应主要存在于非国有企业中,回归系数显著为正,为0.017。与此同时,本文还以另一项企业风险承担水平的衡量指标(RiskT2)作为被解释变量进行回归检验,也得到了类似的结果。限于篇幅,不再列示。考虑到企业所有权性质的异质性,国有企业受政治关联、政府偏袒、政策扶持等优势因素的影响,更容易获得外部融资,进而在面临投资项目选择时能够有效缓解融资约束。此外,基于决策的科学性、民主性原则,国有企业在进行重大投资决策时,自主决策权相对较小。由此看来,国有企业的风险承担行为对超额商誉的敏感程度远远小于非国有企业。而在高管薪酬激励方面,国有企业通常有着更加严格的限制,从而可能会影响激励的效果,所以没有发现其对企业风险承担行为不利经济后果的正向调节作用。

五、结论与建议

随着上市公司并购数量和并购规模的快速增长和持续扩大,巨额商誉及商誉“爆雷”频繁出现在公众视野中,引发的一系列多米诺效应给市场造成的震荡不容小觑,探讨商誉的经济后果是资本市场领域研究的重点内容。以往研究表明商誉与企业风险承担水平之间正向相关[18]。本文以2010—2019年沪深A股上市公司为研究样本,考察超额商誉对企业风险承担的影响,得到了不同的研究结论。研究结果表明超额商誉与企业风险承担水平之间存在显著的负相关关系,即超额商誉水平越高,企业风险承担水平越低。超额商誉本质上是一种企业稀缺资源的浪费,会给企业发展带来重大的经营负担,阻碍风险与收益“双高”行为的承担。进一步考察调节机制,研究结果表明高管薪酬激励对二者之间的负相关关系具有正向的调节作用,在一定程度上能够有效修正企业高管的风险规避行为。在进行稳健性检验后,本文的研究结论依然成立。此外,在进一步分析中发现,以上效应均仅出现在非国有企业中。

本文结论有以下三点启示。第一,对于上市公司尤其是民营企业而言,首先应当合理评估并购所能带来的协同效应以及自身的整合能力,确定合适的收购对象,避免盲目并购,从源头上抑制商誉泡沫的产生;其次,应当确定合理的支付对价,避免支付过高的溢价,从而减少并购行为对企业资源的挤占和浪费;最后,应当设立合理的高管薪酬管理机制,市场化进程的推进带来企业竞争的加剧,通过薪酬激励有利于减轻高管风险规避意识和倾向,提高他们对于风险承担行为的从事意愿与积极性,进而在相关决策时更能够顺应时代潮流,抓住发展机遇,并在后续运营管理中提升抗压能力,增加个人时间和精力的投入,最终提高企业经营绩效,实现巨大飞跃与未来可持续发展。第二,对于准则、法律法规制定机构及监管部门而言,首先应当建立和完善商誉的确认及计量规则,合理限制管理层自由裁量权;其次,应当建立有效适用的风险预警机制,提高相关信息透明度,及时向资本市场进行超额商誉及巨额减值预警与提示;最后,加大对超溢价商誉并购企业的处罚力度,对于设有未来业绩承诺的企业应当予以特别关注,当其业绩承诺不达标时,应加大处罚力度,同时补偿金额可以适当与收购溢价相挂钩。第三,对于投资者等资本市场参与者而言,首先,在阅读财务报表时不要被表层信息所迷惑,而应当适当关注报表项目的内部构成,警惕资产项目中过高的商誉占比和商誉减值准备以及利润表中巨额的资产减值损失;其次,应当合理评估资本市场中的并购事件,注意区分适度商誉和超额商誉,理性看待企业的并购价值和商誉的经济后果,切忌在投资决策中盲目跟风。

【参考文献】

[1] 魏志华,朱彩云.超额商誉是否成为企业经营负担——基于产品市场竞争能力视角的解释[J].中国工业经济,2019(11):174-192.

[2] 郑海英,刘正阳,冯卫东.并购商誉能提升公司业绩吗?——来自A股上市公司的经验证据[J].会计研究,2014(3):11-17,95.

[3] 楊超,刘淑莲,李宏伟,等.上市公司并购动因的比较分析[J].中国管理信息化,2013,16(10):2-3.

[4] 杜兴强,杜颖洁,周泽将.商誉的内涵及其确认问题探讨[J].会计研究,2011(1):11-16,95.

[5] 李丹蒙,叶建芳,卢思绮,等.管理层过度自信、产权性质与并购商誉[J].会计研究,2018(10):50-57.

[6] 余明桂,李文贵,潘红波.管理者过度自信与企业风险承担[J].金融研究,2013(1):149-163.

[7] 周泽将,胡刘芬,马静,等.商誉与企业风险承担[J].会计研究,2019(7):21-26.

[8] 郭雪萌,余瑞娟.商誉能否反映企业超额收益能力[J].北京交通大学学报(社会科学版),2016,15(1):87-97.

[9] 董竹,张欣.超额商誉对企业创新的影响研究[J/OL].南开管理评论,2021(4).

[10] 张腊凤,张蓉.超额商誉、内部控制与并购绩效[J].经济问题,2021(1):125-129.

[11] 张瑞君,李小荣,许年行.货币薪酬能激励高管承担风险吗[J].经济理论与经济管理,2013(8):84-100.

[12] AMIHUD YAKOV,LEV BARUCH.Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers[J].The Bell Journal of Economics,1981,12(2):605-617.

[13] 郝清民,孙雪.高管特质、风险偏好与创新激励——来自中国上市公司数据的实证检验[J].现代财经(天津财经大学学报),2015,35(11):60-70.

[14] VINCENT L B,et al.CEO characteristics and firm R&D spending[J].Management Science,2002,48(6):782-801.

[15] 孙璐.高管薪酬、风险承担与公司绩效[D].厦门:厦门大学硕士学位论文,2014.

[16] 方军雄,于传荣,王若琪,等.高管业绩敏感型薪酬契约与企业创新活动[J].产业经济研究,2016(4):51-60.

[17] 章迪诚,严由亮.高管薪酬激励、第二类代理成本与企业绩效[J].会计之友,2017(17):89-94.

[18] 高磊.管理层激励、风险承担与企业绩效研究[J].财经理论研究,2018(4):1-18.

[19] 翁辰,马良泽.高管薪酬激励与企业创新——基于中国上市公司的经验证据[J/OL].重庆大学学报(社会科学版),2020.

[20] 陈胜蓝,马慧.卖空压力与公司并购——来自卖空管制放松的准自然实验证据[J].管理世界,2017(7):142-156.

[21] 陈修德,梁彤缨,雷鹏,等.高管薪酬激励对企业研发效率的影响效应研究[J].科研管理,2015,36(9):26-35.

[22] FACCIO M,et al.CEO gender,corporate risk-taking,and the efficiency of capital allocation[J].Journal of Corporate Finance,2016(39):193-209.