子女流动对农村老龄人口相对贫困的影响*

2022-01-20黄乾晋晓飞

黄乾 晋晓飞

引言

2020年12月,中国政府宣布如期完成脱贫攻坚目标任务,按现行标准实现了彻底消除绝对贫困。绝对贫困的解决完成了阶段性基础工作,标志着新时期的贫困治理由解决绝对贫困转变为缓解相对贫困。与绝对贫困相比,相对贫困强调家庭收入水平远低于当地社会平均收入水平,指某一家庭收入只能够满足基本生存需求,难以维持当地条件所认可的其他生活需求的状态。①Stark O.,Taylor J.E.“Migration Incentives,Migration Types.The Role of Relative Deprivation.”The Economic Journal,vol.101,no.408,1991,pp.1163-1178.

界定相对贫困人口的方法有多种,如社会指标法、预算标准法、收入分布法、收入比例法、基尼系数法以及扩展线性支出系统法等。①James F.,Joel G.,Erik T.“The Foster Greer Thorbecke(FGT)Poverty Measures:25 Years Later.”The Journal of Economic Inequality,vol.8,no.4,2010,pp.491-524;Townsend P.International analysis poverty.London:Routledge,2014;Khaled N.,Besma B.“Multidimensional Poverty Measurement in Tunisia:Distribution of Deprivations Across Regions.”The Journal of North African Studies,vol.22,no.5,2017,pp.841-859;Aaberge R.,Peluso E.,Sigstad H.“The Dual Approach for Measuring Multidimensional Deprivation:Theory and Empirical Evidence.”Journal of Public Economics,vol.177,no.9,2019,pp.104-136.其中,收入比例法最为常用,即将一个国家或地区收入的平均值或中位数乘以某个比例作为相对贫困线,使用中位数会更为稳健。②Madden,D.“Relative or Absolute Poverty Lines:A New Approach.”Review of Income and Wealth,vol.46,no.2,2000,pp.181-199.欧盟将收入中位数的60%作为相对贫困线,同时将收入中位数的50%作为参考标准。③Van V.,Wang,C.“Social Investment and Poverty Reduction:A Comparative Analysis Across Fifteen European Countries.”Journal of Social Policy,vol.44,no.3,2015,pp.611-638.中国学术界自90年代展开了关于相对贫困的研究,④周彬彬:《向贫困挑战:国外缓解贫困的理论与实践》,北京:人民出版社,1991年;李强:《绝对贫困与相对贫困》,《中国社会工作》1996年第5期。陈宗胜等(2013)认为将上一年农村居民人均纯收入均值的40-50%作为相对贫困的标准;⑤陈宗胜、沈扬扬、周云波:《中国农村贫困状况的绝对与相对变动——兼论相对贫困线的设定》,《管理世界》2013年第1期。沈扬扬和李实(2020)认为中短期内先分城乡制定相对贫困标准,即分别以城镇、农村居民可支配收入中位数的40%作为相对贫困线,并进行周期性调整,最终将相对贫困线设定在收入中位数的50%;⑥沈扬扬、李实:《如何确定相对贫困标准:兼论——城乡统筹相对贫困的可行方案》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2020年第2期。汪晨等(2020)建议短期内分城乡、分省使用收入中位数的50%作为相对贫困标准,中期采用城乡一体、全国统一的收入中位数的50%作为相对贫困线,最后把相对贫困线上调至收入中位数的60%。⑦汪晨、万广华、吴万宗:《中国减贫战略转型及其面临的挑战》,《中国工业经济》2020年第1期。

本文关注的是人口迁移背景下农村老龄人口相对贫困问题。自改革开放以来,中国经历了规模巨大的快速的人口迁移,城市化率从1978年的17.9%提升至2020年的63.89%。第七次全国人口普查数据显示,2020年全国流动人口规模3.76亿人,约占总人口的26%。根据联合国预测,到2030年中国城市化率将达到71%左右,对应城镇人口为10.3亿,比2020年增加约1.3亿,其中约0.7亿来自于乡城迁移。农村劳动力仍将持续流出,这表明子女外出流动是农村老龄人口面临的生活常态。

经典人口迁移理论起源于推拉理论,后来发展出刘易斯两部门人口流动模型、托达罗模型等,认为人口迁移是个体为达到收益最大化而做出的理性选择。从农村到城市,从第一产业到第二、三产业的转变有助于农村劳动力提高人力资本回报率,获得更高收入。20世纪80年代,新迁移经济学对经典人口迁移理论发起挑战,与经典理论假设个人为决策主体不同,新迁移经济理论强调家庭作为决策主体,人们以家庭预期收入最大化和风险最小化的原则做出迁移决策。成年子女外出务工有利于家庭分散经济风险,是基于家庭自身情况做出的理性选择。①Stark O,Bloom D E.“The new economics of labor migration.”The American Economic Review,vol.75,no.2,1985,pp.173-178.有学者认为,农村劳动力在非农部门获得工资有助于提高家庭的绝对收入,改善家庭的生活水平,降低了陷入贫困的相对概率。②Bertoli,S.and Marchetta,F.“Migration,Remittances and Poverty in Ecuador.”Journal Development Studies,vol.50,no.8,2014,pp.1067-1089;都阳、万广华:《城市劳动力市场上的非正规就业及其在减贫中的作用》,《经济学动态》2014年第9期;樊士德、江克忠:《中国农村家庭劳动力流动的减贫效应研究—基于CFPS数据的微观证据》,《中国人口科学》2016年第5期。也有学者认为劳动力流动容易造成农村老龄人口在经济上、健康上、情感上的多维贫困。③陈柏峰:《代际关系变动与老年人自杀—对湖北京山农村的实证研究》,《社会学研究》2009年第4期;宋月萍:《精神赡养还是经济支持:外出务工子女养老行为对农村留守老人健康影响探析》,《人口与发展》2014年第4期;高翔、王三秀:《劳动力外流、养老保险与农村老年多维贫困》,《现代经济探讨》2018年第5期。劳动力外流可以消除农村贫困,在某种情况下也会加剧贫困,具体到不同农户减贫效果更是不同。④杨靳:《人口迁移如何影响农村贫困》,《中国人口科学》2006年第4期;Marre A.W.Rural Out-Migration,“Income and Poverty:Are Those Who Move Truly Better Off?”Agricultural and Applied Economics Association 2009 AAEA&CCI Joint Annual Meeting.Milwaukee,Wisconsin,2009,July 26-29;李翠锦:《贫困地区劳动力迁移、农户收入与贫困的缓解—基于新疆农户面板数据的实证分析》,《西北人口》2014年第1期;Guriev.S.Vakulenko,E.“Breaking out of Poverty Traps:Internal Migration and Interregional Convergence in Russia.”Journal of Comparative Economic,2015,43(3).实际上,老年贫困在发展中国家普遍存在且日益严峻,已成为发展中国家共同面临的社会困境。⑤Barrientos,A.,M.Gorman,and A.Heslop.“Old Age Poverty in Developing Countries:Contributions and Dependence in Later Life.”World Development,vol.31,no.3,2003,pp.555-570.中国经济发展不平衡、城乡收入差距明显,特别是在当前老龄化明显加速、收入差距不断扩大、城镇化持续推进的背景下,中国农村老龄人口贫困问题令人担忧:老龄化使农村老龄人口数量不断增加,计划生育政策下的少子化使农村家庭结构急剧改变,人口迁移使农村劳动力结构恶化,农村老龄群体经济来源单一,极大依赖子女赡养,容易陷入贫困状态。中国农村贫困老人规模巨大,老龄人口贫困率一直高于非老龄人口,且远高于同期的城镇老龄人口,⑥杨立雄:《中国老年贫困人口规模研究》,《人口学刊》2011年第4期;何欣、黄心波、周宇红:《农村老龄人口居住模式、收入结构与贫困脆弱性》,《中国农村经济》2020年第6期。在摆脱绝对贫困之后,农村地区的老龄人口仍然是经济基础十分薄弱、对抗风险能力极差的弱势群体。

本文着重研究了子女流动对农村老龄人口相对贫困的影响,可能从以下几个方面对该领域作出边际贡献:第一,研究对象上,聚焦农村老龄人口相对贫困问题。目前,既有相关文献针对农村老龄人口相对贫困的研究较为缺乏,实证分析更为欠缺,并且不同于多数人口流动的研究,本文强调了子代劳动力流动对父代的影响。第二,研究设计上,使用不同的计量模型尝试解决内生性问题。老龄家庭子女外出流动是样本自选择的结果,忽视该问题会导致严重的选择性偏误,使实证结论不可靠。本文充分考虑了模型的内生性问题,使用双向固定效应模型、双重差分模型等不同的研究方法力争研究结论更加准确稳健。第三,研究广度上,本文考察了流动子女的数量、年龄、流动范围对农村老龄人口相对贫困影响的异质性,同时子女流动产生的减贫效应呈现出下降趋势。

一、数据来源和变量选择

本文使用2014年和2018年的中国家庭追踪调查数据(China Family Panel Studies,CFPS),该项目自2010年由北京大学中国社会科学调查中心开始实施,采样范围覆盖全国25个省(市、区),涵盖全国95%以上的人口,具有全国代表性。

无论外出与否,多数成年子女婚嫁之后与老人分开居住,本文的研究对象仅限定为居住在农村且年龄均在60岁以上(含60岁)的老龄人口组成的家庭,并分为两类:有子女流动(包括外出打工或务农)的老龄家庭和无子女流动的老龄家庭。剔除无效样本后,本文最终获得6408户样本,其中,2014年受访家庭2969户,2018年3439户。

对所选取的变量做出简要说明:

第一,被解释变量:是否相对贫困。本文选择以全国一体的农村家庭人均可支配收入中位数的50%作为衡量相对贫困的标准,并以中位数的40%为参考,用于稳健性检验。借助CFPS农村样本,测算出2014年与2018年农村家庭人均可支配收入的中位数分别为7213.33元和11111.11元,故中位数的50%分别为3606.67元和5555.56元。老龄人口家庭人均可支配收入低于该标准时,取值为1,即陷入相对贫困;高于该标准时,取值为0。

第二,核心解释变量:子女流动。本文关注的变量是子女是否外出流动。当取值为1时,表示该农村家庭的成年子女已发生流动;当取值为0时,表示子女未发生流动。2014年有子女流动的老龄家庭占比为40.73%,2018年占比42.02%,即子女外出流动的比例略有上升。

第三,控制变量:老龄家庭的相对贫困状况受自身禀赋和外在环境的综合影响。家庭自身禀赋主要包括户主的年龄、性别、婚姻状况、受教育程度,以及老龄家庭的人口规模、平均受教育程度、健康状况等人力资本。老龄家庭中的户主是指家庭中最熟悉财务状况的人或经济决策者,若没有明确分工,则以男性为户主。影响家庭经济状况的其他因素包括社会保障福利、政府转移支付、宏观经济发展水平,选取以家庭户为单位参与社会养老保险和医疗保险的情况反映社保福利水平,以是否收到政府补贴反映转移支付情况,考虑到中国区域性发展不平衡的现状,选取所在地当年的GDP增长率和城镇化率作为地区宏观环境的特征变量。表1列出了本文实证分析中变量的描述性统计。

表1 变量描述性统计

(接上表)

二、经验研究设计

评估子女流动对老龄人口相对贫困的影响时,选择性偏误(Selection Bias)和遗漏变量等内生性问题可能导致估计结果不一致。为此,本文分别采用面板Logit双向固定效应模型和Logit双重差分模型加以克服。

(一)面板Logit双向固定效应模型

面板Logit双向固定效应模型在一定程度上可以控制不随时间变化的遗漏变量,包括个人、家庭、地区层面的异质性因素,以及不随之变化的宏观经济环境等因素,模型如下:

(1)式中,下标i,t分别表示家庭、年份;Povertyit为虚拟变量,表示老龄家庭i在t年是否陷入相对贫困;Ldit是本文的核心解释变量,用来表示家庭i在t年是否有成年子女外出打工或务农;Xit表示包括户主特征、家庭特征和地区特征的控制变量,θi为家庭固定效应,rt为年份固定效应,εit为随机扰动项。

(二)Logit双重差分模型

双向固定效应模型虽然可以消除误差项中不随时间变化的异质性,但可能由于方差偏大而丧失部分估计精度,有鉴于此,我们采用双重差分模型(Difference-in-Difference)再次估计,提高量化评估的准确性。①Angrist J D,Pischke J S.Mostly Harmless Econometrics:An Empiricist’s Companion.Princeton,NJ:Princeton University Press,2008.模型如下:

(2)式中,Ti为实验期虚拟变量,即取2014年样本时,Ti=0,取2018年样本时,Ti=1;Treati为处理组虚拟变量,当老龄家庭的子女流动情况发生了变化时,样本属于处理组,Treati=1,当家庭的子女流动情况未发生变化时,样本属于控制组,Treati=0时;Ti*Treati为双重差分项,估计了子女流动对老龄人口是否陷入相对贫困的影响效应。

首先,重新界定样本。在双向固定效应模型样本的基础上剔除了2014年和2018年仅被访问过一次的样本,因为无法利用这些样本进行双重差分的估算,删除之后,得到已接受两次访问的家庭共2173户。再次,由于子女流动发生变化的情况有两种,即2014年未流动但2018年发生流动以及2014年流动但2018年未流动,相应构建了两类DID模型:(1)第一类,处理组为子女于2014年未流动而2018年外出流动的家庭,控制组为子女一直未流动的家庭,此模型估计了子女由在家转变为流动对老龄家庭相对贫困产生的影响;(2)第二类,处理组为子女由流动转变为非流动的家庭,控制组为子女2014年和2018年均外出流动的家庭,估计了子女由外出转变为不流动对老龄人口相对贫困的影响。根据设定,两类模型的双重差分项符号上应该相反。

三、子女流动对老龄人口相对贫困的影响

(一)实证结果

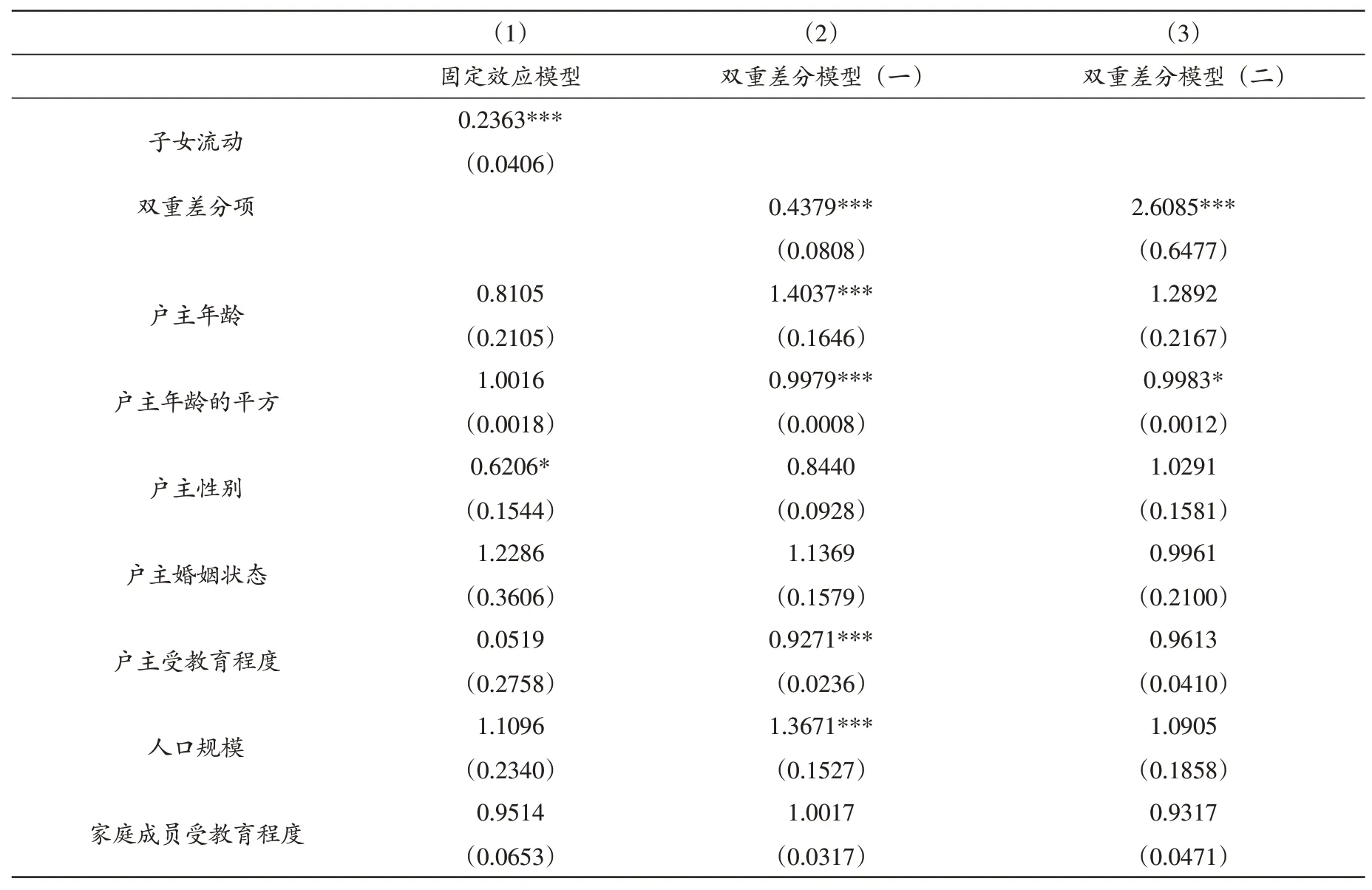

表2 (1)列给出了双向固定效应模型的几率比(Odds Ratio),用于反映解释变量对被解释变量的影响程度。子女流动的几率比小于1,表明在控制其他因素的情况下,子女流动与老龄人口的相对贫困呈负向关系,有外出子女的老龄人口陷入相对贫困的几率仅为无外出子女的老人陷入相对贫困的23.63%,且在1%的水平上显著。

表2 子女流动对农村老龄人口相对贫困的影响

控制变量中,老龄家庭的大多数人力资本特征未对相对贫困产生显著影响,家庭参与社会养老保险可以明显降低陷入贫困的几率,而医疗保险则加剧了相对贫困的风险,可能的原因是身体状况不佳的老龄人群更倾向参与医疗保险,而身体不健康增加了因病致贫风险。

第(2)、(3)列给出了双重差分模型回归结果。第(2)列双重差分项的几率比小于1,表明在控制其他因素的情况下,子女由未流动转变为流动降低了老龄人口相对贫困的几率,仅为子女一直未流动家庭的43.79%,在1%的水平上显著。第(3)列双重差分项的几率比大于1,表明子女由流动转变为不外出流动会加剧老龄人口的相对贫困,几率为子女一直流动的老龄人口的2.085倍,且在1%的水平上显著。

控制变量中,户主年龄与相对贫困呈倒“U”形关系,身体不健康成员的比例与相对贫困呈正相关关系,受教育程度和城镇化率显著缓解了发生相对贫困的风险,养老保险和医疗保险的影响同上。

(接上表)

(二)稳健性检验

本文通过两种方式进行稳健性检验。

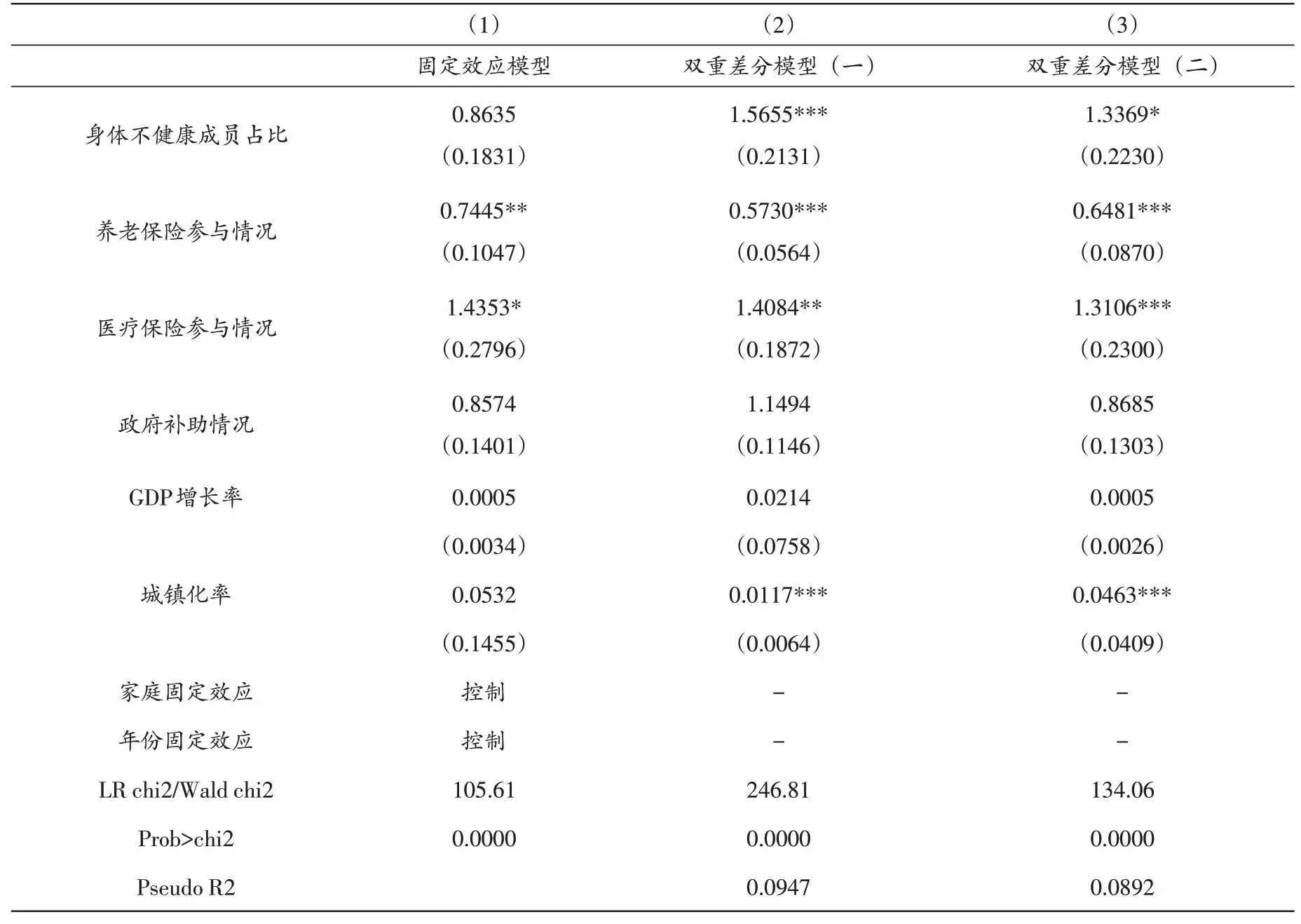

第一,改变界定相对贫困的标准。标准一,采用全国一体的农村人均可支配收入中位数的40%进行划分,利用双向固定效应、双重差分模型再次估计,几率比列于表3(1)~(3)列。标准二,考虑到中国区域发展不平衡的现实情况,根据2011年国家统计局的划分标准,按中、东、西、东北四个区域分别计算相应的农村人均可支配收入,再以中位数的50%作为标准进行估计,几率比列于表3(4)~(6)列。

第二,利用PSM-DID模型进行稳健性检验。首先,将户主年龄、婚姻状况、性别、受教育程度、人口规模、家庭成员平均受教育程度、身体不健康成员占比、养老保险参与情况、医疗保险参与情况、是否受到政府补助、GDP增长率、城镇化率作为协变量,采用1:4最近邻倾向得分匹配法(PSM)进行匹配,匹配后处理组和对照组样本特征变量的P值均大于10%,①限于篇幅,平衡性检验结果未在本文列示,留存备索。即两组控制变量不存在显著特征差异,排除了相关的研究干扰。然后利用DID模型分别进行估计,几率比列于表3(7)、(8)列。

表3 稳健性检验

两种检验均支持前文结论:子女是否流动显著影响农村老龄人口陷入相对贫困的几率,有外出子女的老人陷入相对贫困的风险更小,即本文的基准模型稳健。

四、进一步分析

本文采用2014年和2018年数据,通过实证研究表明子女流动会显著降低老龄人口陷入相对贫困的风险。那么,流动子女的数量、年龄以及流动范围不同是否使这一影响有明显差异?不同年份影响程度是否会有所不同?本文对此做出进一步探讨。

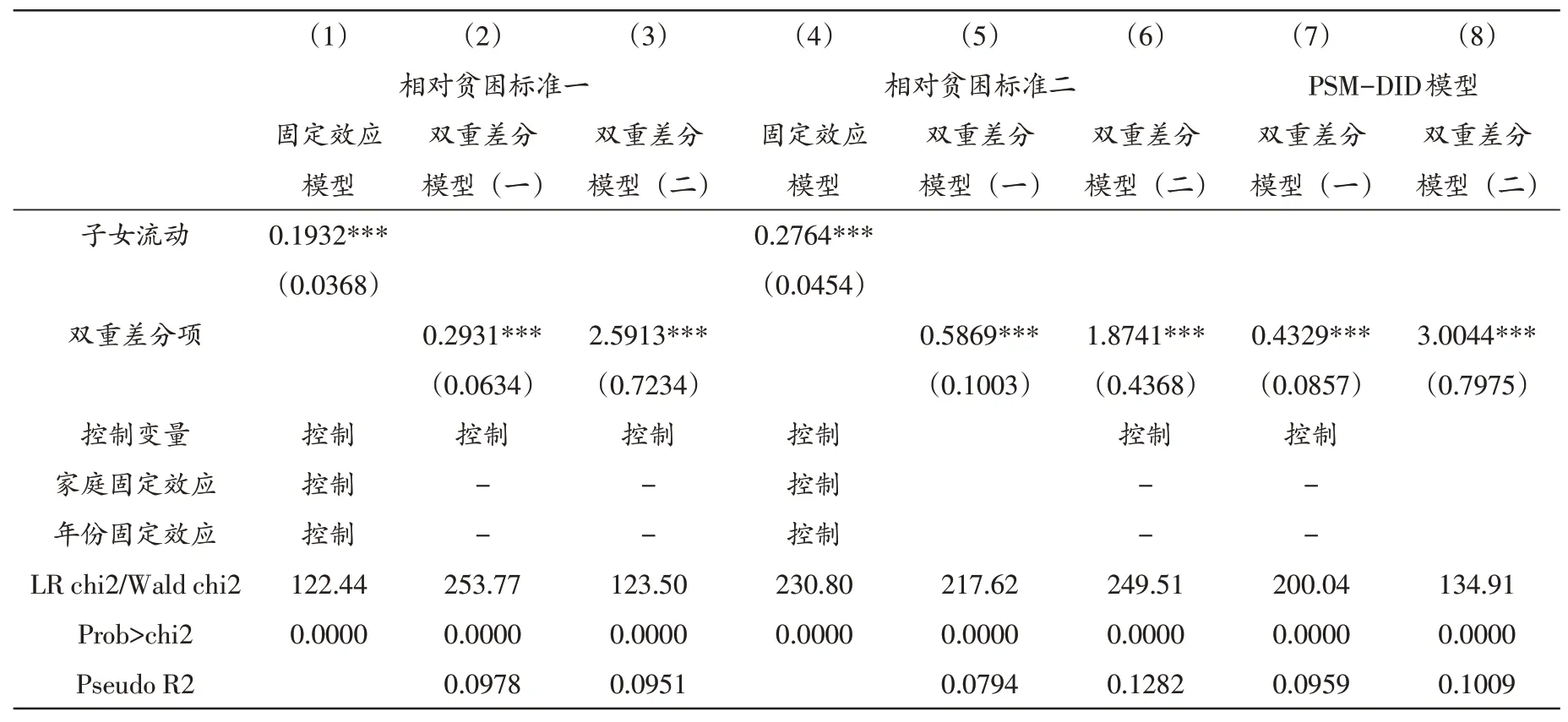

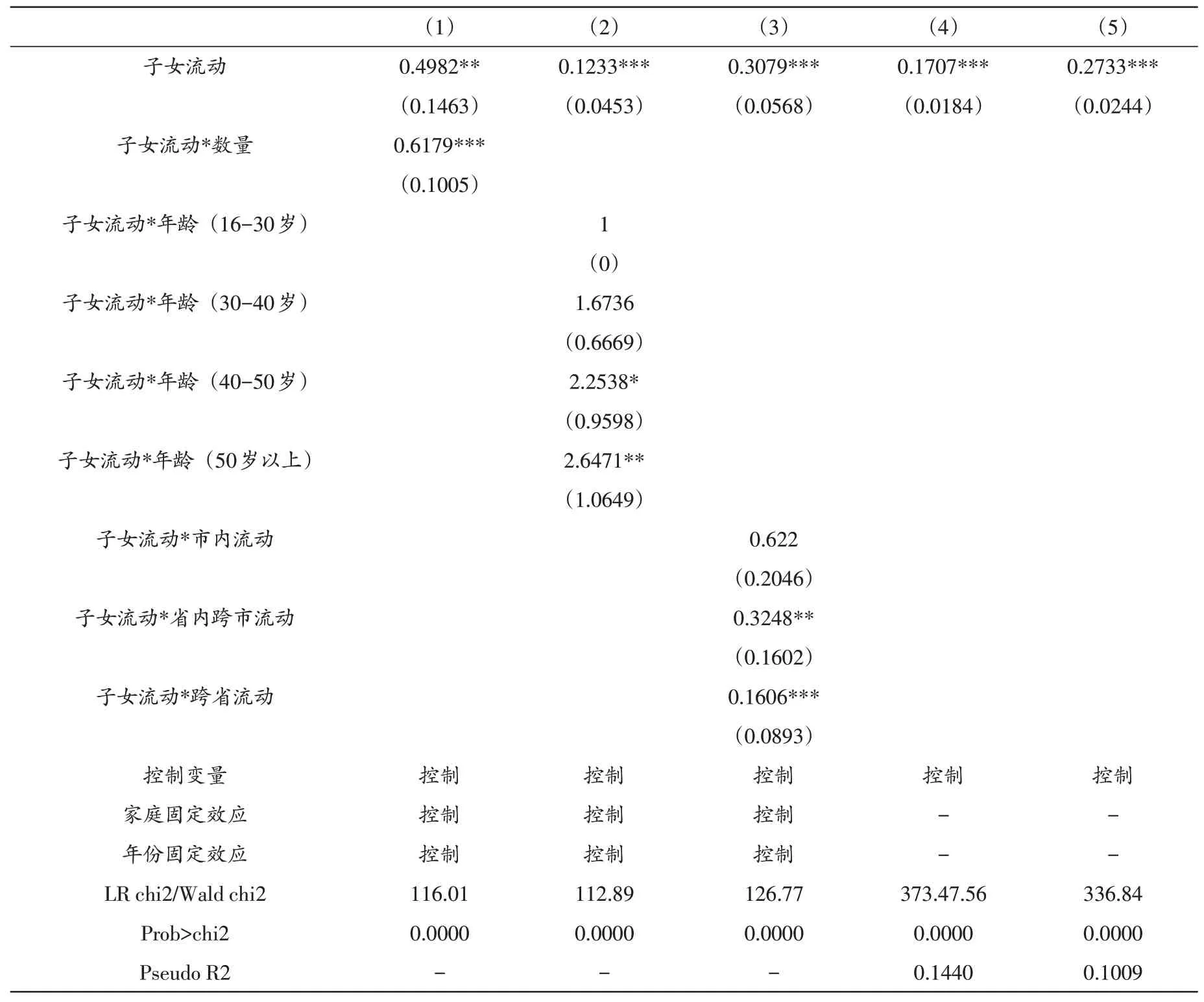

(一)影响的异质性分析

本文定义的子女除儿子、女儿还包括儿媳和女婿,数量指所有外出流动的子女的数量之和;年龄指外出子女的平均年龄,并分为16岁至30岁(含16岁),30岁至40岁(含30岁),40岁至50岁(含40岁),50岁及以上四个年龄段;流动范围分为:市内流动(包括本市/区的其他县/市、本县/市的其他乡/镇/街道、本乡/镇/街道的其他村/居)、省内跨市流动、跨省流动。基准回归中加入相应变量与子女流动的交互项,考察影响的异质性,模型为:

Zit表示家庭i在t年的流动子女数量、平均年龄和流动范围(年龄和范围为虚拟变量)。表4(1)~(3)列报告了估计结果。可以看到,流动子女的数量对降低农村老龄人口的相对贫困作用显著,即外出子女越多,农村老人陷入相对贫困的几率越小。流动子女平均年龄超过40岁后加大了老人陷入贫困的相对风险,可能的原因有:(1)40岁以上的农村劳动力普遍受教育程度较低、劳动技能简单,就业转移困难,市场竞争力差,容易被闲置和遭遇非正常淘汰;(2)该年龄段的外出劳动力体能开始下降且自身患病风险上升,从事体力劳动获得的收入会下降;(3)抚育后代的压力增大,从而削弱了对农村老龄人口的支持力度。从流动范围看,距离流出地越远,减贫效应越强,省内跨市流动和跨省流动对降低农村老龄人口相对贫困的作用更为明显,即与市内流动相比,子女跨市流动和跨省流动更有助于缓解老龄人口的相对贫困。

(二)影响的变化趋势

对2014年和2018年的截面数据使用Logit模型分别估计,考察不同年份子女流动对农村老龄人口相对贫困的影响是否存在差异,几率比如表4(4)、(5)列所示。可以看出,2014年有外出流动子女的老龄人口陷入相对贫困的几率仅为没有外出子女的17.07%,相对风险不足五分之一,而2018年该风险上升至27.33%。由此表明,相比2014年,2018年子女是否外出打工对农村老人相对贫困的影响明显下降。可能的原因是,2013年11月,习近平总书记首次提出了“精准扶贫”的重要思想,具体工作于2016年在全国范围内铺开,该政策瞄准全国8249万农村贫困居民,重点实施包括改善基础设施、产业扶持、调整农村经济结构、构建贫困乡村集体经济分红机制等一系列措施,并通过实物、现金、股份合作等方式直补到户,直补到人,兜底贫困户的基本生活保障,以机制促扶贫,切实改善了农村人口尤其是农村老龄人口的贫困状况。

表4 子女流动对农村老龄人口相对贫困影响的异质性分析和变化趋势

五、结论与政策启示

我国农村人口的大规模流动已经持续了40余年,对经济社会发展产生了深远影响。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,到2035年“基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化”,这表明农村人口流动仍将长期持续,在绝对贫困已经解决的背景下,应高度关注人口流动对农村相对贫困特别是农村老龄人口相对贫困的影响。本文利用2014年和2018年CFPS数据,采用面板Logit双向固定效应模型和双重差分模型,实证考察了子女流动对农村老龄人口相对贫困的影响。结果表明,子女外出流动显著缓解了农村老龄人口陷入相对贫困的风险。外出子女数量越多、越年轻对老龄人口的减贫效果越明显;相对于市内流动,省内跨市流动和跨省流动的子女更有助于缓解老人的相对贫困。另外,相比2014年,2018年子女流动对农村老人相对贫困的影响程度明显下降。

本文的研究结论表明,要有效减少农村老龄人口的相对贫困,充分发挥农村劳动力流动对老龄人口相对贫困的积极作用,需要做到:(1)进一步促进农村人口流动,提高新型城镇化质量。近年来,中国经济进入新常态,技术进步、产业转型升级、劳动力成本上升、经济增速下降,农村劳动力流动速度明显放缓。应切实放开放宽以超大城市为主的城市落户限制,进一步消除劳动力流动障碍,促进劳动力跨区域自由流动。同时,加快推动居民基本公共服务均等化,实现流动人口和城镇本地人口“一视同仁、应有尽有”;健全流动人口市民化长效机制和政策,加快推进流动人口市民化进程。(2)通过培训和就业指导提升大龄流动务工人员的劳动技能水平。随着我国人口结构的改变,18~35岁黄金年龄段的农民工数量相对减少,供不应求,而规模庞大的40岁以上大龄农民工由于缺乏相应的劳动技能而被闲置,造成极大的人力资源浪费,应加大培训力度,强化其在劳动力市场的竞争力,有助于破解农民工就业难和结构性用工荒共存的双重困境。(3)通过乡村振兴切实提高老龄人口收入水平和养老服务水平。一方面要加大对农村老龄人口的转移支付力度,健全集体经济分红机制,改善老龄人口收入单一的现状,减少对子女流动的过度依赖;另一方面要加快完善农村社会保障政策,加大农村养老服务设施建设力度,填补由于子女外出对老人日常照料上的空白,从而形成子女流动和乡村振兴协同解决农村老龄人口相对贫困的格局。