现代汉语“小+谓词性X”结构的语义浮现机制*

2022-01-20胡为飞

胡为飞

(安徽大学 文学院,安徽 合肥 230039)

“小+谓词性X”结构是一个主观性较强的口语表达式,意义为说话人对主体动作行为或属性特征的主观弱化。该结构越来越多的出现在我们日常生活、文学作品和网络媒体中,例如:

(1)“对不起嘛——”黎琪咬着下唇小可怜地说。“要不是我穿着防弹衣,你现在就等着守寡吧!”(昕语《麻辣情人》)

(2)叶南住的小区环境还不错,就是房子有点小贵,带点简单家具每月就六百块的租金。(叶天南《符医天下》)

(3)在机场,身着深色西装的李秀赫在贵宾休息室小憩30多分钟后,率领代表团一行10余人出现在等候多时的40多位记者面前。(《文汇报》2003-08-26)

这一现象引起了一些学者的关注,成葩等考察了“小”与谓词性成分搭配的情况;①参见成葩《从“小”说起》,《语文建设》,2008年第9期,第53-54页;参见李艳霞《语言与时尚——“小”字新用折射出的审美与价值取向》,《文教资料》,2006年第21期,第114-115页;参见李艳洵、孙志芬《论“小+谓词(词组)”结构》,《当代教育理论与实践》,2009年第4期,第145-147页。陈一考察和分析了“有点儿小(不)A/V”构式义的整合、生成演变过程及其混沌歧义现象②参见陈一《说“有点小(不)A/V”》,《中国语文》,2014年第2期,第157-161页。。目前,对“小+谓词性X”结构进行专门性研究且比较深入的主要是王倩对“小+谓词性X”构式形成动因的研究。她描写了该构式与其次类构式之间的关系,认为其形成的动因来自于语言使用者对语言内部旧有结构形式及功能进行了复制与模仿,是类推能力与语言内部模因共同作用的结果。③参见王倩《现代汉语新兴流行构式“小+谓词性X”形成动研究》,《中国语文》,2017年第2期,第148-160页。然而,探讨一个结构的形成,不仅仅要考虑其外在结构形式的形成,也要考虑其结构整体意义的形成。王文对该结构形式的形成提出了独到性的见解。但以往研究对该结构整体意义的形成还存在需要完善和深入的地方。我们认为“小+谓词性X”整体意义的浮现主要有以下几个原因:一是结构自身的语义基础及其变项的准入机制;二是人们对该结构的认知有其相应的认知模式;三是概念整合的结果。具体将在后文阐释。其中,我们将“小”修饰形容词和动词性成分的情况形式化为“小+A”和“小+V”。

一、语义基础与允准条件

(一)“小+谓词性X”的语义基础

1.量性特征。“量”是存在于人们认识世界过程当中的一个基础概念,是人类认知世界的最基本的方式之一。“量”所涉及的范围非常广,可表示主体事物的形状、大小或数量等等,主体动作行为的强度、规模、时间等等,主体事物属性的状态、程度等等。这些具体到语言系统当中也是一样的,“量”的这些各个方面也体现在语言系统的各个层面。李宇明把量范畴分为物量、空间量、时间量、动作量、级次量和语势六种④参见李宇明《汉语量范畴研究》,武汉:华中师范大学出版社,2000年,第30页。。其中“物量”反映名词事物的量;“空间量”表现为事物间的距离、物体的体积和面积等;“时间量”可表示事物属性和事件持续时间;对于“动作量”,与物量、时间量存在交叉,可指动作的力度、涉及的范围、活动的幅度、重复次数、持续时间等;“级次量”指因同一维度上量的差异或等级的差异而形成的序列所体现的量;“语势”是指说话人的情感在语言中的反映,是言语情感的“量”就形容词而言,其量性特征主要表现在形容词性质的程度量上。我们认为在此基础上,应再增加一个“状态量”,虽有交叉,但也有不同。“状态量”在语言中主要与副词、形容词有关,指动作或事物具有的性状,而性状的本身也是具有量的,主要表现为程度上的量。“小”在《现代汉语词典(第七版)》中的定义为:“体积、面积、数量、力量、强度等方面不及一般的或不及比较的对象。”[1]由此可知,“小”本身具有[+量度]的语义特征,作为性质形容词的典型代表,涉及的量范畴是“状态量”,表现为程度量。形容词最主要的语法特点之一是可以受程度副词修饰。需要注意的是,“小”在进入“小+谓词性X”后已经不能受程度副词修饰了。这是由于“小”在进入“小+谓词性X”后形容词性特征已经完全弱化,此时的“小”已经呈现为副词性。例如:

(4)小难过 *很小难过

小激动 *很小激动

小聚 *很小聚

当然,上例中的“小难过”、“小激动”与“小聚”不同,结构的整体也可以表指称性质的,结构体性质归结于名词性,这时其中的“小”可看作形容词,也可看作词缀。当它们和“小聚”一样,与其他完句成分(如“一下”“一会儿”之类的数量词)共现时,结构整体具有陈述性,呈谓词性特征,此时的“小”就相当于是一个程度副词,具有程度量特征,涉及的量范畴即为“状态量”。

2.主观性特征。“量”本身表现主观性特征,我们知道,语言的主观性就是指说话人在话语中流露的自我印记,Lyons把这种“自我”(ego)现象称为“话语主观性”(subjectivity of utterance)或“言内主观性”(locutionary subjectivity)。①See John Lyons.Linguistic Semantics:An Introduction.Cambridge:Cambridge University Press,1995,p.636.这种主观性之所以存在,是因为说话人或在话语中多多少少总是含有说话人“自我”的表现成分。②参见沈家煊《语言的“主观性”和“主观化”》,《外语教学与研究》,2001年第4期,第268页。沈家煊指出:“每种语言都多少带有主观性,但主观性的强弱有差别,汉语属于主观性很强的语言,特别是它的词类系统有很强的主观性。跟名词、动词相比,形容词具有较强的主观性。”[2]因此,人们在对于词性的判断以及主体事物某个方面的量的判断上很大一部分是由人的主观性决定的,这些就赋予了“小”的量性特征具有主观性;另一方面,“小”表时间域中的“时间义”和情感域中的“程度义”主要是通过空间域的“小”映射过来的。“小”的意义逐渐演变,不断虚化,在这过程中,“小”的客观性减弱,主观性显现并开始增强。说汉语“小+谓词性X”结构是一个主观性较强的表达式,很大程度上是“小”本身的主观性所赋予结构整体的主观性意义。

3.凸显性特征。从“小”的定义当中我们可以得知被其修饰的对象的某一属性量不及比较的对象。由此我们可以得出“小”的“左向”特点,如图1所示:

图1 “小”的“左向”特点

通过定义及图形我们可以看出,一是体现不及定量的属性,二是通过比较,事物呈现“左向”的特点。作为典型形容词性的“小”在修饰名词性成分时,无论是具体事物名词还是抽象事物名词,其“左向”作用是很明显的。例如“小桌子、小箱子、小时代等”,相对于一般的“桌子、箱子、时代等”,“小”的“左向”特点显示出“小”所修饰的事物的面积或体积(即空间量),甚至是时间量等方面的特征不及所比较的对象。

石毓智指出:“从理论上讲,任何物体空间的事物都有长、宽、高三维性。可是语言并不是客观事实的简单复写,语言和显示之间有一个人类认知的中介。由于这个中介的作用,有些事物或者事物的某一方面被看作是‘零维’(如‘点’)、一维(如‘线’)或者二维(如‘面’)。”[3]具体到本文所讨论的“小+谓词性X”,我们认为“谓词性X”体现的是主体行为过程的某一方面或者主体事物的某种属性,维度的特点也体现在其中。就形容词性成分而言,我们认为它是对事物某种属性特征的描述,是一种静态特征,因此可以将其看作是“零维”,即体现出“点”的特点。例如“小胖、小贵”等。就动词性成分而言,是对主体动作行为过程中某一方面的描述,呈现出动态性特征。例如“小激动、小后悔”等这些心理状态类动词,我们可以将其看作是某一点上的状态,因此也属于“零维”。而对于“小跳、小跑”等,它们具有线性的特点,我们可以将其看作“一维”。通过对语料的考察,我们发现“小”对“谓词性X”的某一方面特征可以起到凸显的作用。就“零维”的形容词和心理动词而言,例如,“小胖、小贵、小激动、小后悔”所凸显的是事物形状或心理状态的程度,而对于“一维”的动作动词来说,“小跳、小跑”凸显的是动作行为的时间量或者动作量等。

(二)变项“X”的允准条件

现代汉语中的性质形容词绝大部分不能直接作状语,能直接作状语的性质形容词大多表示数量、时间、程度等等。“小”具有量性义,与谓词性成分搭配使用后,其量性特征更为显著。

在“小+谓词性X”结构中,“小”的量度语义特征主要体现在动作量和状态量上,表示动作的力度、动作的幅度、活动的范围、性状的程度等,呈现动作或性状的伴随状态,也可以说是无限趋近这个表模糊量的“小”,表示“往小里+V”或“弱化+A”。因此,“小”在修饰谓词性成分时就表现出量减义。然而,对于所修饰对象的动作量或状态量等的把控主要受主观性影响。表现为较强主观性的“小+谓词性X”结构在句法语义上受到一定的限制,主要显现在“X”的准入条件上。对于动词性成分而言,我们根据动作行为是否反映行为者意识的角度,将动词分为自主动词和非自主动词,其中,自主动词具有强可控性,非自主动词有弱可控性和不可控性。我们将具有弱可控性的非自主动词称之为“准自主动词”,如“饿、醉”等等。经考察发现,“小+V”结构的中的动词在进入时,须具有[+自主][+可控]或[+准自主][+弱可控]的语义特征。我们认为能够进入该结构的动词主要有:

第一,表生理特征类的动词,包括心理活动动词。如笑、哭、喊、喝、饮、想、羡慕、害怕、后悔等;

第二,表方位动作义的动词。如“住、睡、躺、坐、憩、站”等等。能够进入“小+V”的也基本为单音节形式。我们认为有两方面原因:一是量度形容词“小”修饰动词是不太自由的,“小+V”结构在大多数情况下是熟语性的,比如“小坐、小睡、小跑、小住”等等。二是该类单音节动词与“小”组合在语音节上组成最稳定的双音节结构,韵律和谐。此时“1+2”的音节就显得不和谐。如“*小休憩、*小坐下、*小睡觉”等等。

第三,表言谈评议类的动词。如“谈、讲、评、议、论”等等,我们发现进入“小+V”结构的言谈评议类动词也大都是单音节形式的,这在一定程度上也是受“小”修饰动词的不自由性所影响的。双音节动词“评议、谈论、讲评”等等是无法受“小”修饰的,我们认为一方面是韵律上的不和谐,另一方面我们可以将“评议、谈论、讲评”等看作是一定程度上行为动作的量增,“评议”即为“评”和“议”两种行为量上的增加,这与“小”的量减义相悖。

第四,表起伏变化类动词,包括状态、范围、数量等。如“增、减、开、变、上升、下降”等。

第五,表具体动作类动词,如“打、跑、聚、追、干”等。

根据短语组合功能可以将形容词分为性质形容词和状态形容词。性质形容词表示事物的性质,具有[+恒久性]、[+性状量]特征,本身可以受程度副词修饰。因此,大部分性质形容词都可以进入“小+A”结构。从音节上看,性质形容词有单音节和双音节的。单音节的如“好、坏、轻、重、大、小”等等,例如:

(5)表面上玩世不恭,骨子里却敦厚善良,有时也使小坏,但又不泯天良。(《厦门日报》1990-11-17)

(6)处暑有点小冷,本周依旧凉爽最高气温30℃。(《杭州日报》2015-08-24)

需要注意的是,其中“大、小”是无法进入“小+A”结构中的。因为前文说到,“小”为“左向”,“大”为“右向”,当“大、小”进入“小+A”结构后,其语义特征与“小”完全相同或相反,使得两者组合后语义上存在不和谐的情况。双音节的如“兴奋、慌张、郁闷、漂亮”等等,例如:

(7)说完,她略微有些小慌张的离开了艾一戈的病房,艾一戈看着可竹慌张的背影,脸上腾出了阴谋得逞的微笑。(萧瑟朗《最穿越》)

(8)现在的临海城里,萧国柱是了无牵挂了,说到回家,还有些小兴奋。(古德白《重筑人生》)

(9)她没有回应我刚才那几句心里话。让我心中隐隐有些小郁闷。(天朝书生《班花》)

状态形容词是对事物状态的描述,具有[+临时性]、[+程度义]特征。其中,大部分是通过对性质形容词的一些调整而产生的。比如在性质形容词上加上附加意义的成分,如“雪白、笔直、冰凉”等等;或者性质形容词的完全重叠或部分重叠形式,如“漂漂亮亮、老老实实、傻里傻气”等等;或者性质形容词的一些复杂形式等,如“滑不溜秋、黑咕隆咚、绿了吧唧”等等。我们发现,状态形容词基本都是双音节及以上的形式。状态形容词在某种程度上表示比较高的程度意义,因此,它们不能受程度副词“很”修饰,同样地,也无法受此时相当于程度副词的非典型形容词“小”修饰。

二、语义凸显与认知模式

(一)“小+谓词性X”的认知凸显

施春宏认为词义的生成过程是认知过程结构化的结果,外在世界的一些内容能够进入到词义结构中成为语义成分。①参见施春宏《词义的认知模式与词义的性质及构成——兼谈成语的性质》,《辞书研究》,2002年第6期,第11-19页。我们认为“小+谓词性X”的语义浮现也是认知过程结构化的结果。人们在对其进行认知的过程中,会选择组成成分相关的语义侧面进入结构中,最终使得结构语义得以浮现。

量范畴主要分为物量、空间量、时间量、动作量、状态量、级次量和语势(情感量)。“小+谓词性X”结构中的“小”可看为程度副词,程度副词本身含有量性意义,与谓词性成分X构成程度量,而不同的“X”多少都会承载一定的量,我们认为主要涉及到时间量、动作量、状态量和语势(情感量)。以动词为例:动作动词表面上并不直接含有某种量,但实际上暗含时间量和空间量两个维度,分别涉及到动作时量、动作幅度、力度大小、活动范围等,在与程度副词“小”结合后就激活了动词内部暗含的量。王倩指出动词中的某些构词成分往往会呈现量性特征,比如“熬夜”中的语素“熬”本身就表示客观上的时间量长,同时,其量性特征表示的量性意义大,因此,从客观量上来说的话,“小”将其时间量降低了;如果从语言自身的角度,“小”的作用是将“熬夜”这一事件往轻了说,属于元语减量。②参见王倩《现代汉语增量与减量构式研究》,长春:吉林大学博士学位论文,2012年,第89-90页。由此我们可以看出,“小+谓词性X”结构在说明客观事物的量的同时,受主观性影响,结构本身又含有情感量。我们把“小”激活“谓词性X”隐性量的过程看作认知凸显的过程。前文已经论述“小”作为“小+谓词性X”结构中的常项,具有量性特征、凸显特征以及“左向”减量特点。变项“X”在进入结构时,受“小”的“左向”特点及凸显性特征影响,将其隐性量凸显出来。如:

住→小住→凸显时间量或动作量(动作时量)

议→小议→凸显动作量(范围)

摸→小摸→凸显动作量(幅度、数量)

羡慕→小羡慕→凸显状态量(程度量)

后悔→小后悔→凸显状态量(程度量)

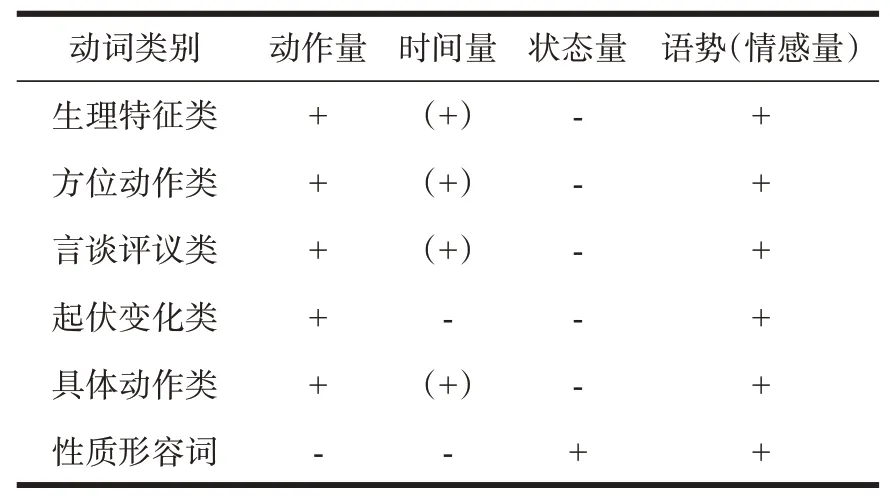

结合上述情况,我们可以将动词进入“小+谓词性X”结构后所凸显的隐性量用表格显示出来。如表1所示(“+”代表凸显,“-”代表不凸显,“(+)”代表弱凸显③由于动词多少含有时间性,但相较于其他隐性量又没有那么明显,因此用(+)代表弱凸显性。):

表1 “小+谓词性X”结构中“X”凸显的隐性量

综合上所述,“小+谓词性X”结构的语义生成是人们认知过程结构化的结果。然而,施春宏指出:“认知加工过程在选取特征时,虽然选择的侧面可以多样,但哪些特征可以凸显出来,是依赖于交际群体的生活经验的,是基于人的主观性视角的。”[4]我们认为“小+谓词性X”结构是一个主观性较强的主观表达式,语义表现为说话人对主体动作行为或属性特征(动作量、时间量、程度量和情感量)的主观弱化。

(二)“小+谓词性X”的认知模式

在对事物或行为的认知过程中,对结构的语义层次分析以及语义特征的提取是至关重要的。具体到“小+谓词性X”结构,其语义结构层次主要体现在其组合成分的语义特征及相互之间的关系。下面我们将具体分析“小+V”和“小+A”的语义结构,构建其相应的语义认知模式。

1.“小+V”的认知模式

我们可以将“小+V”的语义结构分析成这样一些组合因素:

状态:(Ⅰ)存在某个主体(主体在话语中或省略);

实际:(Ⅱ)主体做出某个动作行为;

动因:(Ⅲ)说话者意在弱化动作行为;

手段:(Ⅳ)弱化手段常项“小”;

结果:(Ⅴ)某动作行为被主观弱化;

凸显:(VI)动作行为的动作量、时间量、状态量、情感量。

这些组合因素合起来构成了“小+V”结构的特定认知模式,对该结构的语义认知是一个动态的语义显现和认知过程。例如“小聚”,我们可以将“小聚”的语义认知过程分析如下:首先一定存在谓词性“聚”发生的主体;该主体发出“聚”这样的动作行为;说话者意在弱化“聚”这种动作行为;说话者通过添加“小”这样的弱化手段;结果是“聚”的行为被弱化了;弱化过程中凸显动作量和情感量。

2.“小+A”的认知模式

同样地,我们可以将“小+A”的语义结构分析成这样一些组合因素:

状态:(Ⅰ)存在某人或某物(主体在话语中或省略);

实际:(Ⅱ)某人或某物拥有某种属性或特征(主观或客观);

动因:(Ⅲ)说话者意在表达上弱化该种属性或特征;

手段:(Ⅳ)弱化手段常项“小”;

结果:(Ⅴ)某种属性或特征被主观弱化;

凸显:(VI)状态属性的状态量(程度量)、情感量。

这些组合因素构成了“小+A”结构的特定认知模式,这样的语义认知过程也是动态的。例如“小难过”,我们可以将“小难过”的语义认知过程分析如下:存在“难过”的主体即某人;某人有着“难过”的心理特征;说话者意在表达上将“难过”的程度进行弱化;说话者添加弱化手段“小”;结果是“难过”的程度被主观弱化,凸显“难过”的程度量和话语中的情感量。

三、概念整合与意义建构

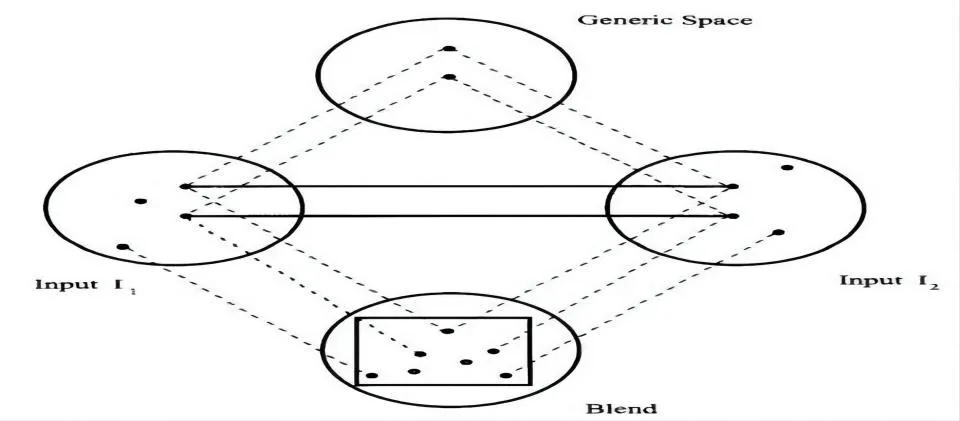

Fauconnier和Turner在心理空间理论基础上提出概念整合理论,认为其涉及四个心理空间:两个输入空间(Input I1、I2)、一个类属空间(Generic Space)和一个合成空间(Blending Space)。①See Gilles Fauconnier & Mark Turner.The Way We Think-Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities,New York:Basic Books,2002,p.46.在概念整合网络的整合过程中,两个输入空间的共有信息和结构被投射到类属空间中,同时,认知主体有选择地从两个输入空间提取部分信息进行匹配并投射到合成空间;此时,合成空间作为一个整合体,在两个输入空间之间建立联系,最终形成一个创新结构。该结构中可能会包含原来输入空间中所没有的新信息,这也是“整合”所强调的“整体大于部分之和”。这些心智空间之间的运作关系如图2所示:

图2 概念整合网络图(来自Fauconnier&Turner②See Gilles Fauconnier & Mark Turner.The Way We Think-Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities,New York:Basic Books,2002,p.48.)

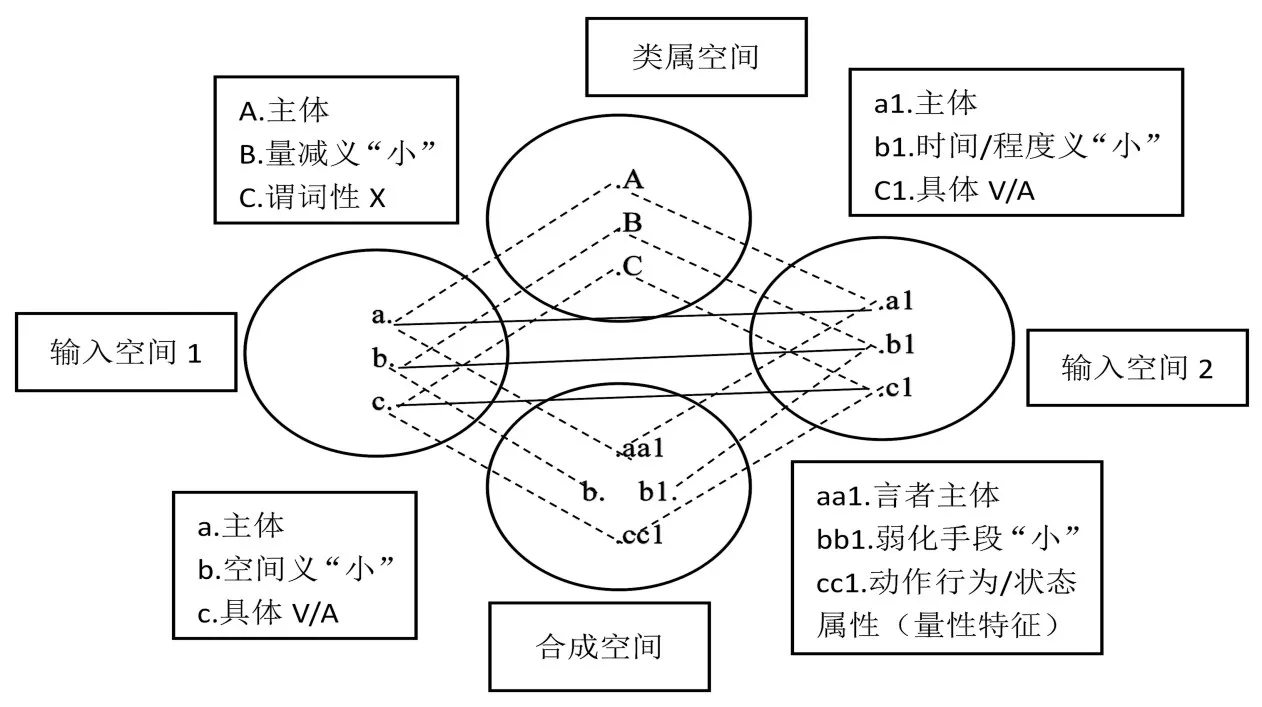

根据概念整合理论的运行机制,听说双方都会在一定程度上不自觉地建立这些心理空间,这些心理空间之间不断连接投射,从而形成新的概念空间,这种概念整合网络为话语中词语或结构意义的实时建构提供了可能,而“小+谓词性X”结构的意义的浮现就是概念整合网络中心理空间相互映射和整合的结果,当然,这样的概念整合过程同时也伴随着人们对事物的结构化认知。吴为善指出:“人们对某一概念的获得并不是‘一步到位’的,通常经历了这样的过程:首先是对事物的初步印象,将其表象的东西‘组合’在一起,这是初步的、笼统的;然后将获得初步材料进行文化的、认知的处理,在知识框架中使初步获得的东西加以‘完善’;最后把‘完善’了的概念进行精致加工整合。”[5]由此,我们就可以对“小+谓词性X”结构的概念整合网络进行描绘,从而进行意义的建构。“小+谓词性X”的概念整合网络如图3所示。

图3 “小+谓词性X”的概念整合网络

首先,“组合”。人们对于“小+谓词性X”结构的初步印象是空间意义上的“小”与具体的V/A的组合(输入空间1)以及时间义或程度义的“小”与具体的V/A的组合(输入空间2),同时一定存在某个发生主体;其次,“完善”。基于人们的知识或认知,“小”在与谓词性X组合式表现出量减义特征,行为主体趋于主观化;最后,“扩充”。“小”逐渐成为一种弱化手段,言者主体通过该手段对主体动作行为或状态属性(隐性量)方面进行了主观弱化。至此,“小+谓词性X”结构的意义也就浮现出来了。

四、结语

文章从三方面分析“小+谓词性X”结构意义的生成机制:一是其语义生成的语义基础,即量性特征、主观性和凸显性特征;二是该结构有着其相应的语义结构认知模式,由一些组合因素构成。人们在对其进行认知的过程中,会选择组成成分相关的语义侧面(谓词性X的隐性量)进入结构中,使其得到凸显;三是概念整合机制,人们认知该结构的过程是在心智空间中进行的,呈现出一个概念整合的网络,意义得以构建。综合以上三方面,“小+谓词性X”结构整体意义浮现为说话人对主体动作行为或状态属性(隐性量)的主观弱化。