从双分联动到多态重叠:个体身份研究范式转向*

2022-01-20于春洋于亚旭

于春洋,于亚旭

(1.燕山大学 文法学院,河北 秦皇岛 066004;2.内蒙古师范大学 心理学院,内蒙古 呼和浩特 010000)

一、引言

我们知道,人的本质是一切社会关系的总和。作为社会个体的人总是生活在一定的社会关系之中,拥有因由关系勾连而形成的身份(Identity)。个体又总是同时处于多种不同的社会关系之中,这就让个体拥有多重身份成为一种常态。一般而言,个体对于自己某种特定身份的认同程度,会影响甚至决定这种身份得以生成的特定社会关系的稳定性和持续性。比如,个体越认同自己作为民族成员或国家公民的身份,就越能激发自己对于民族和国家的责任感和归属感,从而有利于民族的稳定和国家的存续。个体身份所具有的这种属性让它成为判断群体或组织稳定程度及其发展前景的“关键变量”,有关身份问题的讨论也随之成为政治学、社会学、人类学、管理学等多学科关注的焦点。纵观当今世界发展大势,我们正处于民族国家时代与全球化时代的交汇点和叠加期,政治一体化呼声与全球治理退潮共存、经济一体化趋势与中美贸易摩擦并行、区域中心主义与族裔民族主义、民粹主义、单边主义伴生,多元文化激荡碰撞,社会分工与人际交往方式也日益朝向精细化、碎片化、多样化方向发展。与之相伴随,个体身份也变得越发支离破碎、分崩离析。

这一现实表明,以往学界对于个体身份问题的研究范式面临挑战,迫切呼唤对于个体身份现状进行重新梳理与评估,提出更具解释力的研究范式。本文尝试初步回应这一问题,推进个体身份研究范式的转换。

二、个体身份“双分联动”传统研究范式述要

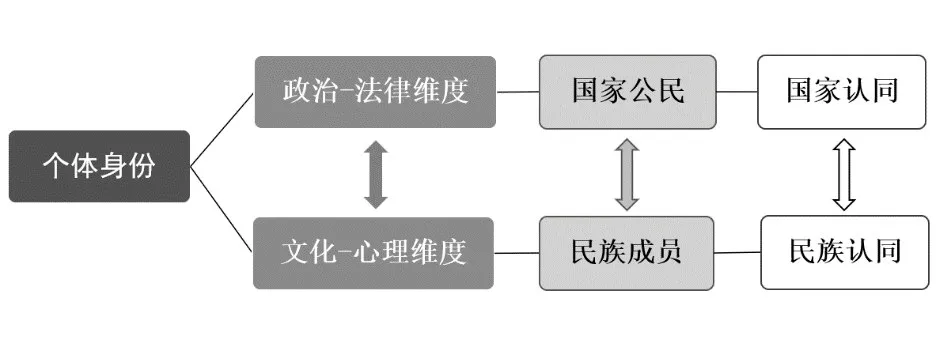

回顾以往学界对于个体身份问题的研究,学者多是从“政治-法律”和“文化-心理”两个层面来对个体身份的属性进行区分的。进而,在双重身份的语境系统之下讨论不同个体身份之间的互动关系及其对于身份认同的影响。这种“双分联动”的研究范式在很长时间以来一直主导着民族国家时代个体身份问题的研究。

(一)“双分联动”研究范式的确立

“身份”在不同的时间、地域和群体,所代表的含义都会有所不同。国外学界对于个体身份研究较早且较为被接受的观点来自杜尔琦(Kay Deaux)①See Deaux Kay.Reconstructing Social Identity,Personality and Social Psychology Bulletin,1993,Vol.19,Iss.1,pp.4-12.。他指出,“身份是建构‘自我’的重要概念之一,是确认个体归属于某个群体的自我认知”[1]。与此相类似,国内也有学者指出,“身份……常被描述成心灵的归属感,这种归属感暗示该群体的价值、背景、看法”[2]。可以把上述带有通约性的对于“身份”一词的界定视为研究的起点,而要深入研究个体身份,还需要把它放置在具体的时空场景,从社会关系的运行之中,从个体与群体或组织的关系互动之中来加以分析。而一旦我们把研究的时空场景设置在民族国家时代,“双分联动”的传统研究范式也应运而生。如果以《威斯特伐利亚和约》(the Peace Treaty of Westphalia,1648)的签订作为民族国家时代到来的起点,那么在这三百多年的时间跨度里,个体身份在很大程度上是被民族国家这一组织结构塑造的,并随着这一组织结构的改变而发生变化。需要说明的是,在西欧初创民族国家那里,民族与国家是合二为一的,因此它对个体身份的塑造也是一体化的。比如法兰西(française)这个词,既可以用来描述法兰西这个国家,也被用来指称法兰西这个民族,两者的边界是重叠的,这也构成了“一个民族,一个国家”原生民族国家的最初样态。与此相对应,社会个体既是法兰西的民族成员,也是法兰西的国家国民。而从身份归属的角度观察,这两个身份其实是合二为一、一体两面的。接下来,伴随民族国家这种新型国家形态的全球扩展,它的内部民族结构也发生了变化——由西欧的“一个民族,一个国家”样态过渡到“多个民族,一个国家”。这种变化大体分为两个阶段,开始的阶段是在北美洲、大洋洲上的那些不具备单一民族特征的移民国家,纷纷选择以民族国家的组织结构来组建国家;后来的阶段则是在亚洲、非洲和拉丁美洲的广大殖民地半殖民地国家,发起民族解放运动并选择以民族国家的组织结构来独立建国。民族国家的全球扩展对于个体身份影响深远,直接导致“双分联动”研究范式的确立。

可以把这一范式的基本逻辑描述如下:民族国家时代,在个体的多重身份之中,有两种身份是最具代表性和典型意义的,分别是国家公民身份和民族成员身份。一方面,个体的这两种身份与“多个民族,一个国家”的民族国家样态息息相关,个体既作为民族国家中的民族成员而存在,也作为民族国家中的国家公民而存在。也正是在个体与民族国家之间的这种关系互动之中,个体的社会存在方式才得以确认;另一方面,以“多个民族,一个国家”结构组织起来的民族国家也构成个体身份得以生成的时空场景,民族成员身份和国家公民身份也因此成为影响个体自我与社会认知、思维方式、行为模式的两种核心身份。进而,如果我们对个体的国家公民身份和民族成员身份进行分析就会发现,前者属于政治-法律维度的身份,指向国家认同;后者则属于文化-心理维度的身份,指向民族认同。而无论是在两种身份还是两种身份认同之间都存在着联动效应,相互关联、彼此影响、矛盾统一。

(二)国家公民与民族成员身份的双分与联动

如前所述,在民族国家时代,虽然个体身处不同社会关系之中,存在多重身份,但国家公民身份和民族成员身份在个体的多重身份之中占据最为重要的位置。也正因为如此,基于这两种身份及其不同身份属性,形成了民族国家时代个体身份的“双分联动”研究范式。

一方面,社会个体一旦出生就拥有了某一国家的国籍,从而获得法律赋予个体的国家公民身份。②See Heater Derek.What is citizenship?,John Wiley&Sons,2013,p.199.公民身份研究专家德里克·希特(Derek Heater)指出:“公民身份是社会个体生活在一个国家、并在该国家的社会中处理相互关系的身份基础。”[3]这种公民身份是由个体所在国家决定的,而只要符合所在国家的法律相关规定,就必然会被赋予公民政治身份,并且享有与这个身份相联系的权利与义务。而公民身份认同所要解决的是公民在心理上和生活实践中对这种个体与国家关系的正向认知与积极回应。由此,国家要想获得公民的认同,首要的任务是让公民对自己所属的国家形成这种基础性的正向认知,并能激发和维持一种个体对于国家的积极回应。③See Huntington Samuel.The Clash of Civilizations?,Foreign Affairs,1993,Vol.72,Iss.3,pp.22-49.正如塞缪尔·亨廷顿(Samuel P.Huntington)所言:“只有当人们认为自己同属于某一国时,国家才会存在。”[4]国家会动用各种资源努力维护公民的权利,强化社会个体对于自己公民身份的正向认知,原因其实很简单,由于民族国家是基于国家认同来维系的,公民认同的弱化或者衰落也就意味着国家存续合法性的缺失。

另一方面,作为民族国家时代的另一种“与生俱来”的身份,民族成员身份也是随着社会个体的出生而被赋予的,只是这种身份赋予不是依靠法律规定,而是文化联结。由于传统中的民族总是生活在特定的区域,操持着同样的语言,从事着特定的、可以承袭的经济生产方式,进而拥有了共同的、稳定的内在心理倾向,因此民族身份的认同是以潜移默化、润物无声的方式来进行的,一旦形成之后,也相对稳固和持久。民族认同还有一个重要特点是它可以为身居不同社会阶层和经济地位的民族成员提供同样的带有归属感的精神生活空间,进而形成带有明显排他性的民族(族群)主义观念。民族(族群)主义一经产生,也会成为维系民族认同的重要动力,以至于发展成为一种有可能危及国家认同进而危及民族国家存续的力量,这一事实也使得民族国家内部会一直存在民族认同与国家认同之间的张力。

总之,在民族国家时代,社会个体的多重身份依然存在,但与民族国家直接相关的两种身份——国家公民身份和民族成员身份变得至关重要。与此相联系,国家认同和民族认同也成为个体诸多身份认同之中最主要的两种形式。基于这种现实,把个体身份从政治-法律和文化-心理两个维度加以分类,并从两个维度之间相互关联、彼此影响、矛盾统一的关系之中分析个体身份,就构成了民族国家时代个体身份“双分联动”研究范式的内容。

三、个体身份传统研究范式遭遇的现实挑战

随着20世纪90年代以来冷战的结束和市场经济在世界范围的拓展,全球化时代已然到来。虽然在过去30年间的全球化叙事中也出现了诸如逆全球化、全球治理的退场和区域中心主义的兴起等等多种不同的声音和动向,但是一个基本的事实是:研究个体身份问题的时空场景正在被打破,民族国家时代个体身份的传统研究范式正在失效,个体身份及其认同状况正在变得更具不确定性。综而观之,当前世界范围的全球化叙事对个体身份造成的影响在纵向和横向两个方向上展开,前者包括超国家、跨国家、次国家主体的兴起及其对于个体身份的普遍接纳;后者包括社团实体组织与网络虚拟社群为代表的新型组织结构的发展及其对于传统个体身份的撕扯。显然,这些变化都构成了对于民族国家时代个体身份传统研究范式的挑战。

(一)个体身份纵向迁移的现实挑战

全球化时代开启了一场全面而深刻的社会变革,不断消解民族国家的影响力,挑战它在当今世界所处的地位和所发挥的作用。与此同时,之前囿于民族国家内部的个体身份也开始展现出自身更多的可能性。①See Hall Stuart.Ethnicity:Identity and difference,Radical America,1991,Vol.23,Iss.4,pp.9-20.对此,斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)曾有洞见,“在同一时刻,人们既感觉自己是世界的一部分,也感觉自己是村落的一部分”[5]。从纵向来看,全球化促生和孵化出一系列超国家、跨国家和次国家的新兴行为主体,而基于个体对于这些新兴行为主体的认同,个体身份也随之呈现纵向迁移的趋势。

超国家行为主体以联合国(UN)和世界贸易组织(WTO)为代表,分别体现着政治领域和经济领域超国家行为主体的存在。在政治领域,联合国在处理国际事务中发挥很大作用,它是一个国际组织,其总部设立在美国纽约州的一块“国际领土”上,旨在维护世界和平,缓和国际紧张局势,解决地区冲突。显然,联合国的活动部分承担起民族国家的职能,超越了民族国家之间的界限。而在经济领域,素有“经济联合国”之称的世界贸易组织是当今世界最为重要的国际经济组织之一,世界各国为了本国经济的发展,纷纷加入到该组织之中,成员国之间以削减关税等互惠政策为基础,广泛进行国际贸易。同时,世界贸易组织还拥有监督和管理各成员国的贸易政策和法规的职责。②参见王卓君、何华玲《全球化时代的国家认同:危机与重构》,《中国社会科学》,2013年第9期,第16-27页。凡此种种,使得“国家的经济整合能力被削弱,有关国家的整体性观念亦存在一定程度上的消解”[6]。与此相联系,传统个体身份囿于民族国家结构之内的局面也被打破。

在跨国家行为主体中,尤以欧洲联盟(EU)的发展壮大及其影响力的提升颇具代表性。欧盟的发展至少向我们展示了跨国组织发展的远大前景,也促使越来越多的学者开始了对于民族国家理论和实践的审视与反思。“反对民族国家”“民族国家终结”“重构民族国家”的声音不绝于耳,都是这种审视与反思的结果。当然,我们也要看到跨国组织也存在一些不容忽视的问题,比如怎样协调处理跨国组织议事机构与成员国政府之间的关系,以及成员国(民族国家)之间的关系问题。因为成员国之间毕竟存在各自不同的利益,利益出发点的不同造成了或隐性或显性的问题。还是以欧盟为例,在当地时间2020年1月29日欧洲议会正式批准英国的“脱欧”协议之前曾经长期陷入僵局,这在很大程度上反映了欧盟存在的这种问题。英国脱欧最大的阻力来自国内,而各方力量博弈的结果最终使得英国背离了自由开放的经济传统,也放弃了在欧洲的领导地位。二次公投的意愿透露出英国民众想要继续留在欧盟的矛盾心态,相信这种心态会对与脱欧之后的英国的发展产生很多不确定的影响。

谈及次国家行为主体层面,一个最显著的现象就是以城市的兴起为代表的“地方”重要性的提高。全球化时代带来的一个重要后果是科层制的垂直行政管理体系逐渐变得扁平,作为地方的国际知名都市从昔日民族国家内部的次级行政组织逐渐走向台前,以独立的价值出现在世界舞台。该现象的出现得益于全球化让贸易、金融、制造、旅游、文化等产业在世界范围内达成合作,而地方在这些合作之中的优势得以凸显。纽约、伦敦、上海、巴黎、柏林、鹿特丹、悉尼、东京……成为举世瞩目的世界贸易中心,其中的纽约、伦敦和上海同时也是世界金融的中心;中国制造业的崛起和产业升级让深圳、上海、苏州、天津、武汉、东莞等城市在全球供应链中的作用不断被重视;北京、罗马、曼谷、佛罗伦萨、布宜诺斯艾利斯、乌代布尔、首尔、巴塞罗那……成为世界闻名的旅游城市,其中的佛罗伦萨、巴塞罗那更是世界级的文化名城。以城市的兴起为代表的“地方”重要性的提高,既提升了个体对于自己生活在这里的身份认同感,也增加了其他个体对于在这里生活的向往。

总之,全球化时代的到来,促生了超国家、跨国家以及次国家行为主体的发展,这些行为主体在侵蚀民族国家主权、消解民族国家国际影响力的同时,也在争夺个体对于民族国家的身份认同,让曾经聚焦于民族国家的个体双重身份遭遇挑战,朝着超国家、跨国家和次国家行为主体的成员身份发生迁移。

(二)个体身份横向离散的现实挑战

全球化时代的来临不仅让传统的居于民族国家组织结构之内的个体身份在纵向上发生了迁移,也孕育产生了为数众多的可以在横向上离散个体身份的社团实体组织与网络虚拟社群。于是,一方面是功能定位各不相同的社团实体组织纷纷成立,在政府和市场之外开疆拓土,发挥重要作用;另一方面是形态与领域千差万别的网络虚拟社群粉墨登场,在互联网特别是移动互联网的加持之下大行其道。必须承认,社团实体组织和网络虚拟社群也成为抢夺个体身份认同的重要力量,民族国家时代的个体身份传统研究范式遭遇来自横向组织结构的挑战。

社团实体组织是一种为了实现某种特定的目标而由某些具有共同特征、兴趣爱好的人自愿组成的互益性社会组织。随着全球化时代的来临,社团实体组织得到了长足发展,正在以一种独立于政府和市场之外的“第三部门”的姿态发挥着不可替代的作用。值得注意的是,社团组织在很大程度上是以“自组织”这一新型组织结构形式搭建起来的,主要具有如下三个特征:一是基于信任关系资源的聚合;二是这个群体有集体行动的需要;三是制定规则来管理集体内成员的行动、进行自我治理(self-governance)。这些特征使得社团实体组织的存在和发展可以极大满足个体归属感的需要,因为组织成员彼此之间的连接更加紧密,成员之间的相互信任更容易实现。以俄罗斯青年联盟(The Russian Youth Union)为例,它的前身是苏联列宁共产主义青年团俄联邦共青团,1990年5月正式更名为俄罗斯青年联盟,并很快发展成为俄罗斯最具影响力的青年社团实体组织之一。①参见李晗龙、高军《中俄青年自组织现状及特征比较研究》,《中国青年研究》,2011年第12期,第96-98页。该组织的发展得益于俄罗斯联邦为其提供的较为宽松的政策环境和来自民间的广泛社会支持,外部影响力的提升也增加了它对于内部组织成员的吸引力和凝聚力,以自己能够成为组织中的一员而骄傲。

移动互联网在全球范围内的快速普及让世界“扁平化”趋势进一步强化,网络虚拟社群也如雨后春笋一般获得长足发展。由于网络社群交流的去中心化本质,加上网络社群对实用信息的推崇、真实身份的隐匿以及跨越现实物理空间等诸多特点,都使网络虚拟社群能够在很短的时间内就形成庞大的聚合效应。比如一些公益性质的网络社群组织,能够调动志愿者加入社群参加公益活动,扁平化的组织结构使得这类组织促进集体行动的能力强大,对社群成员的感召力和成员奉献精神的激发水平也是其他传统社群所不可比拟的。此外,个体在网络虚拟社群中可以因为自己的某一方面特长而找到稳定的归属感和成就感,尤其是当个体在现实生活中的境遇状态不够理想时,网络虚拟社群对于个体的自我正向激励与满足就显得更为直接并且重要。比如在网络游戏社群之中,个体的游戏技术过硬,往往就可以得到社群其他成员的拥护甚至崇拜,而这种拥护和崇拜所带来的成就感和荣耀感也会不断强化个体对于自己网络ID(Identity document)的珍视。同时,由于个体在网络虚拟社群中可以选择性地呈现个人信息,打造自己的“人设”,也比较容易让自己在现实生活中缺失的那部分自我认同得到满足。

总之,社团实体组织和网络虚拟社群的蓬勃发展,成为全球化时代从横向离散个体身份的两种最具代表性的力量。而个体身份的这种纵向迁移和横向离散也让传统中的以民族国家作为主要分析框架的个体身份研究范式逐渐失去了现实解释力,迫切需要推进个体身份研究范式转换。

四、多态重叠:全球化时代个体身份新范式

身份认同作为社会个体确认自己情感归属、价值归属、权利义务归属的最终体现,会让个体从中获得巨大的力量和安全感,获得福祉与保护。然而现在的问题在于,全球化时代导致个体身份的多样化和碎片化现实正在让个体身份认同的建构变得艰难。研究表明,社会个体很可能同时拥有4到7种不可替代的重要身份。①See Roccas Somia,Brewer,Marilynn B.Social identity complexity,Personality and Social Psychology Review,2002,Vol.6,Iss.2,pp.88-106.一名在跨国公司里工作的员工,可以既是美国公民,又在中国工作多年。在这种场景之下,这名员工的公民身份指向美国,文化身份却很有可能浸染了中华民族文化的底色,职业身份则归属于跨国公司。如果这家跨国公司的总部位于欧洲或者非洲的某个国家,那么这名员工的身份样态就会变得更为复杂。②参见秦秋霞、于海涛、乔亲才《全球化时代跨界民族国家认同的心理机制》,《心理科学进展》,2015年第5期,第745-754页。我们认为,观照和回应个体身份在全球化时代场景之下的变迁现实,推进个体身份研究范式从以往传统中的“双分联动”转换为面向未来的“多态重叠”,是一项需要学界认真思考并积极作为的任务。本文不揣陋见,权当抛砖引玉。

(一)从“双分联动”到“多态重叠”:新范式的提出

如图1所示,民族国家时代,个体身份主要囿于民族国家分析框架之内,在政治-法律和文化-心理两个维度展开,两个维度的个体身份及其认同彼此关联、相互影响、矛盾统一。正是基于这一结构,形成了民族国家时代分析个体身份问题的“双分联动”传统研究范式。

图1 民族国家框架下个体身份“双分联动”研究范式图示

随着全球化时代的来临,民族国家的分析框架被打破,“双分联动”的传统研究范式也逐渐失去了对于个体身份问题的解释力。鉴于此,如图2所示,我们以文化-心理维度作为x轴,以政治-法律维度作为y轴绘制了坐标图,尝试将全球化时代涌现出来的那些和民族国家争夺个体身份的新兴行为主体按其属性和圈层进行排列。我们认为,这种基于政治-法律和文化-心理两个维度以及不同行为主体所归属的圈环位置而形成的图谱样态,表征着全球化时代分析个体身份问题的“多态重叠”研究范式。

图2 全球化时代个体身份“多态重叠”研究范式图示

如图2所示,在由文化-心理维度和政治-法律维度共同组成的坐标图示中,由内而外,依次按次国家层面、国家层面、跨国家层面绘制了内环、中环和外环三个圈层,第三个圈层之外是超国家层面。之后按不同组织类型在文化-心理维度和政治-法律维度上自有属性的高低关系进行象限选取。需要说明的是:其一,这里对于很多组织属性的评估是类型化的和比较粗浅的,需要视具体组织的具体情况来作进一步的推敲和判定;其二,右上角第一象限中环的“民族国家”意指拥有“一个民族、一个国家”理想状态的民族国家,这种国家的外在政治-法律属性和内在文化-心理属性的边界是重叠的;其三,第四象限内环里列举了“社团组织”和“网络社群”是出于展示的方便,现实中的很多社团组织和网络社群都具有跨国家的特点;其四,放置在第三象限的“跨国家经济组织”(如跨国公司)和“超国家经济组织”(如WTO)还是存在很大争议,跨国公司往往拥有自身的企业文化价值网络,这个网络对于员工而言吸引力巨大,而WTO在很多人眼中也是一个价值载体,在解决贸易争端和促进经贸合作中体现了自身的价值关怀;其五,第四象限中的“跨国家信仰组织”和“超国家信仰组织”的提法是为了对应跨国家层面和超国家层面,其实使用“区域性宗教”与“世界性宗教”的说法会更合适一些。凡此种种,也意味这个坐标图示还是非常粗略的,对于不同新兴组织所在位次的判断也还需要进一步推敲。事实上,这里呈现的很多组织都是跨越象限和圈层的,“多态重叠”的特征更为显著。

(二)全球化时代个体身份“多态重叠”的动态化特征

用图示来呈现“多态重叠”的结构样态,更多是从静态视角对全球化时代个体身份的分布情况作出一种“横截面”性质的观察,但这种观察并不意味个体身份就是静止的。恰恰相反,在个体所拥有的多重社会身份之中,其主导性身份一直是一种动态的、不断变化的过程。与此相联系,传统民族国家时代国家公民身份在个体多重身份中的主导地位正在被削弱。

结合学界既有研究,我们可以从国家公民身份在个体多重身份中的主导地位的削弱来说明个体主导身份的这种动态化特征:其一,国家动用各种手段维持社会个体国家认同的能力普遍衰弱了。当社会个体已然成为全球范围内快速流转、充分供应的信息、产品和服务的受众和消费者时,国家(通过中央政府)试图通过操控个体的思想和行为,从而塑造和维持个体对于国家的同质化认同的努力正在变得徒劳。①See Ariely Gal.Globalization,immigration and national identity:How the level of globalization affects the relations between nationalism,constructive patriotism and attitudes toward immigrants?,Group Processes & Intergroup Relations,2012,Vol.15,Iss.4,pp.539-557.相应地,当国家认同无法形成对于社会个体身份的有效约束的时候,个体对于身份的认同权利也就更多归还给了他自己;其二,以往用于保有社会个体身份认同的历史文化和传统习俗开始失效了。全球化叙事所带来的发生在社会生活各个领域的深刻变迁,足以让历史文化和传统习俗变得不再那么重要,个体身份认同的建构已经从依托或来自真实历史、或来自共同想象的外部资源,转向皈依和听命于个体的自由选择。②See Audi Robert.Nationalism,patriotism,and cosmopolitanism in an age of globalization,The Journal of Ethics,2009,Vol.13,Iss.4,pp.365-381.人们开始尝试跳出历史文化和传统习俗所规制的社会角色来定义自己身份,而是基于个人经验与主观判断而作出自由选择;其三,基于特定身份而给社会个体带来福祉的风险和不确定因素增加了。相对于以往公民身份可以给个体带来权利义务关系的确定性而言,决定个体身份认同的内在标准、外在场景处于不断变化之中——个体的文化素养、道德水准、信仰状况等主观因素影响着个体身份认同的形成,而国家的政策制度环境、经济发展水平、地缘政治状况以及公共治理能力也在左右着个体身份认同的塑造。③See Castles Stephen.Ethnicity and globalization,Sage,2000,p.188.一个新近的例子来自新冠肺炎在全球的蔓延,个体可以较为轻易地对世界各国应对这一突发公共卫生事件所体现出来的治理能力进行比较,从而形成个人化的主观评判结论,而不再依赖于传统与权威。显然,评判结论的不同,将在很大程度上影响个体对于自己身份认同的选择。

总之,当个体拥有多重身份,每种身份背后又都有着一套价值系统通过各种资源和手段发挥作用的时候,个体对于所属国家的归属感和感情依附就容易被削弱,个人的身份认同就具有了复杂性、模糊性和不稳定性等特征,身份认同处于动态之中,需要不断作出评判和选择也就成为个体身份的一种常态。

(三)全球化时代个体身份“多态重叠”的时空场景

纵观民族国家以来的世界历史,虽然个体身份的形式与内容处于不断发展变化之中,但身份问题正在变得越来越重要却是不可逆转的趋势。伴随20世纪90年代全球化加速发展而出现的族裔民族主义浪潮,用撕裂和威胁民族国家的方式提醒我们注意身份认同问题的重要性。而社会个体也会在面临多重身份之间冲突碰撞的具体事件之中,开始意识到身份认同的重要性。这些问题提醒我们在讨论全球化时代个体身份呈现一种“多态重叠”的结构样态以及个体的主导性身份具有动态化特点的同时,还要看到时空场景对于个体身份及其认同的重要影响。

研究表明,个体身份和时空场景的关系非常密切,时空场景不同,对个体身份及其认同产生的影响也会不同。在一项有关中美运动员获奖感言的研究中发现,美国运动员的自我认同普遍高于中国运动员,而中国运动员的国家认同与集体认同则普遍高于美国运动员。①参见杨敏《态度资源、身份认同、权力资本与“超个人话语”的建构——基于中美运动员获奖感言比较的分析》,《当代修辞学》,2014年第2期,第22-28页。这个结论至少说明了长期身处不同时空场景中的个体身份认同会存在很大差异②参见涂尔干《社会分工论》,渠东,译.生活·读书·新知三联书店,2000年,第132页。。涂尔干(Émile Durkheim)在《社会分工论》中指出,“社会成员平均具有的信仰和感情的总和,构成了他们自身明确的生活体系,我们可以称之为集体意识或共同意识”[7]。显然,这种意识是身份认同的凝结,是意识到自己归属于某个集体,与这个集体的其他成员拥有共同信仰、感情和明确生活体系的一种稳定的心理状态。个体身份认同不能脱离特定的场景而产生,而它的维系也需要在特定的场景中进行,从这个意义上看,个体身份认同是在特定的时空场景中对多种集体认知和集体互动的综合。③See Mattern Janice Bially.The power politics of identity,European Journal of International Relations,2001,Vol.7,Iss.3,pp.349-397.此外,行为科学理论的研究结论也在支撑着时空场景对于个体身份及其认同的影响。个体身份在内外因的关系上表现为外在社会场景与个体内在需求之间的互动④See Lewin Kurt.Resolving social conflicts and field theory in social science,American Psychological Association,1997,p.27.,库尔特·勒温(Kurt Lewin)认为人的行为是“生活空间”[8]的函数,特定场景之下人的行为受自然环境和社会环境的交互作用影响,具有普遍性与特殊性的统一。

全球化时代的来临,让个体感受到一系列重要的外在变化,国际文化交流的便利、产品与服务的升级,金融与贸易的世界一体化,网络技术带来的互联互通……这些显著改变社会场景的事实都会深刻影响个体身份及其认同。一般而言,身处混乱时空场景中的社会个体,其主观幸福感和归属感就会偏低,尤其是当他了解到其他国家和地区显著优于自己身处其中的特定场景时。这一判断为我们理解身份焦虑并没有阻止大量穆斯林移民纷纷涌入欧洲的脚步⑤参见黄平《欧洲穆斯林移民的认同焦虑与宗教依赖——基于奥利维耶·罗伊的“新原教旨主义”视角》,《国际政治研究》,2017年第5期,第40-62页。,而1998—2003年发生在印尼的大规模族群冲突让大量难民逃离家园⑥参见薛松《解释印尼的族群动员方式:理论与评析》,《南洋问题研究》,2019年第3期,第73-84页。,提供了一个极富价值的观察视角。甚至苏联的解体也可以在这一视角之下寻找答案:社会政治、经济、文化的不平衡发展使得社会个体比以往任何时候都更需要归属感与安全感,而当他们很快发现这个国家已经无法再为他们提供这种时空场景的庇佑时,他们转而回归民族成员身份,寻求族群认同。于是,族裔民族主义浪潮很快就让偌大的苏联分崩离析。

总之,全球化时代的到来,作为个体身份传统分析框架的民族国家边界被打破,以“双分联动”为核心特征的个体身份传统研究范式也随之逐渐失去解释力,需要一种更加契合全球化时代背景、更具解释力的研究范式。个体身份的形成、强化与发展应以个体的内在价值需求为基础,外在社会场景为条件,兼顾全球化所带来的个体身份多重化、动态化与多层次重叠结构的种种转变。综合以上分析,我们认为“多态重叠”已然成为全球化时代个体身份的重要特征。根据这一特征,可以绘制一套以“文化-心理维度”为横轴,以“政治-法律维度”为纵轴的坐标图,进而以坐标原点作为同心圆的圆心,由内而外依次绘出次国家层面、国家层面、跨国家层面和超国家层面行为主体的同心圆,并依据不同行为主体所具有的属性的不同,呈现个体身份分布样态图谱。以“多态重叠”研究范式取代“双分联动”研究范式,可以有效提升全球化时代个体身份及其认同研究的有效性与现实感。同时我们也承认,个体身份的建构与消解的核心在于身份认同的政治-法律属性与文化-心理属性是否一致,兼顾民族国家的政治-法律属性与文化-心理属性同步发展依然是维系个体对于民族国家身份认同的重要基础性条件。