中国传统医学图像中的信息可视化研究概述

2022-01-17武藏野美术大学造型艺术专业

文/李 卓 (武藏野美术大学 造型艺术专业)

中国传统医学 (以下简称“中医学”)可追溯至甲骨文时代,在中国本土具有数千年的历史,自公元6世纪起传入东亚地区,在日本形成了汉方医学。进入20世纪以后,对于中医学的研究正式进入国际化视野。以李约瑟(Noel Joseph Terence Montgomery Needham)为代表的非华裔研究者认为中医学凝聚了古代东方文化中的科学技术与哲学艺术,这些信息内容通过文字、图像等视觉手段,传承至今。

中国传统医学图像 (以下简称“中医图像”)是一种抽象信息可视化的传达手段。中医学以道家哲学为基础,因其形而上学的性质形成了独特的信息群。因此,在现代科学体系中,很难去解读其中的含义,这也使中医学变得神秘而晦涩。在这种情况下,中医图像的传达功能远要比文字记载的表达更为直观、形象。因此,中医图像既有信息传达的功能性特点,又在传达过程中创造了造型之美。

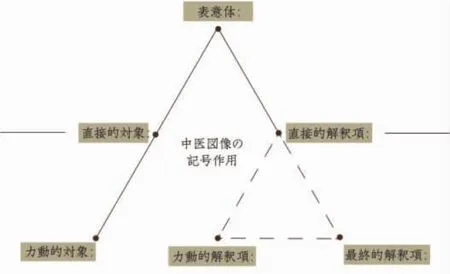

如何解读中医图像中的视觉语言是本研究的中心议题。本研究分两个阶段,首先,在图像归纳过程中从图像学 (Iconology)的角度,整理出3个阶段的解释对象;其次,使用皮尔斯记号论 (C.S. Peirce Semiotics)的3项分析法对图像中的视觉语言进行解释,进而理解中医图像的作用与价值。

“从视觉传达的角度对传统图像进行分析”的此类研究在日本的传统文化研究中已逐渐成熟。本研究受武藏野美术大学寺山祐策教授与中野豪雄教授的指导,最终撰写硕士阶段毕业论文《中国伝統医学における視覚イメージの研究—,中医図像から見る視覚化の世界》。研究过程中,参考了浮世绘等东方图像的分析案例,以及杉浦康平、李约瑟、郑振铎等中外研究者的相关著作,并到访中国台湾的台北故宫博物院、日本静嘉堂文库、日本印刷博物馆、日本设计学会等研究机构,对相关历史典籍进行实物调研,同时拜访了相关研究者。

本文从以下4部分内容对本研究进行概括:同领域研究的现状、以皮尔斯记号论为中心的方法论概述、2年间 (2018-04—2020-03)的研究过程,以及最终的课题研究论文要旨。

一、关于中医图像的研究现状及意义

现存最早的中医图像是马王堆汉墓出土的《导引图》(见图1),此图距今已有约2 000年的历史。自唐代出现雕版印刷以后,中医图像与印刷文化关系密切[1]。初期以少量的本草类图像为主,宋代开始出现大量以教化为目的的医学图像,特别是本草图(见图2)、脏腑图 (见图3)与经络图(见图4)。元代以后,中医图像进入繁盛时期。明代随印刷物的出版,中医图像出现了内容不同、样式不同的木版画。因此,探讨中医图像的传承性与创新性成为本研究领域的中心话题。目前对于中医图像的研究处于双向性发展的状态,一方面是关于中医学历史的探索,另一方面是对其进行文化创新等尝试。

图1 帛画《导引图》(西汉)

图2 《救荒本草》(明初)

图3 《玄门内照图》(1654)

图4 《御纂医宗金鉴》

1.1 历史类探索

1.1.1 利用图像资料,补充说明中医典籍中的文本信息 这一类研究的视角具有综合性的特点。其中对中医图像进行分析的部分只是整个系统中的一个环节,起到辅助作用。例如,坂出祥伸在《中国思想研究史医药养生科学思想篇》[2]一书中对《导引图》《内景图》《黄帝蝦蟆经》等中医图像的分析。

1.1.2 将某一概括性中医图像作为中心点,对图像中的内容及其关联资料进行解释 这一类研究围绕的中心图像往往是中医学领域中的经典图像,其中所蕴含的意义、价值具有较高的复杂性,展现了图像所处范畴的全体像。例如,杉浦康平编著的《宇宙を呑む》[3],以及由戴思博(Catherine Despeux)撰写、李国强翻译的《修真图—道教与人体》。除此之外,这类研究以论文发表居多,例如,由王淑民、罗维前(Vivienne Lo)主编的论文集《形象中医》[4]等。

1.1.3 对中医图像进行总结、归类 这类研究往往系统庞大且内容概括性高,此类研究多以图录的方式呈现,有时还会策划与之相对应的主题展览。这类研究著作主要有两类,其一是以身体图像为中心的图鉴,例如,黄龙祥编著的《中国针灸史图鉴》、日本医史学会编著的《图录日本医事文化资料集成》[5]。第2种为本草、博物等百科类图录,如《病退散——江户的知惠与医术》。

1.1.4 从美术史的角度研究中医图像中的样式表达 这类研究较为碎片化,穿插于综合性美术类研究之中。例如,Craig Clunas编著的Pictures and Visuality in Early Modern China。

这4种方向的研究以历史类方向为主,且对研究者的文化知识积累要求较高。因此,探讨空间受到了资料以及所属专业的限制,很难推广普及。如何建立古代与现代的对话环境是中医图像历史类研究在未来面临的议题。

1.2 文化创新类探索

在文化创新方面,主要是以视觉元素为中心对中医图像进行创新设计。这方面探索依赖于设计学科的发展,20世纪80年代以前,只是在工艺美术范围内进行学术性质的实践,改革开放以后,一方面因中国文化输出的需要,开始大范围出现文化交流活动,导致与之相关的文创产品需求量突增;另一方面,随着市场经济的发展,中国的设计产业得到了迅速发展。在提升设计能力的同时,也在寻找民族性的视觉语言。

近年来,以故宫博物院为中心,出现了许多优秀的创新项目,总体来说主要有2种类型。其一,以博物馆、文物、非物质文化遗产为对象,对其进行相关文化创新设计;其二,以现代中医药、中医馆、中医养生书籍为对象进行视觉类包装的商业设计。这种方式在古代与现代之间建立起了沟通桥梁,然而,这类设计往往只是对古代样式进行复刻,抑或是将古代的样式复制于现代媒介之中。虽然实现了传统样式的装饰功能,但也弱化了传统视觉语言信息传达的功能。

1.3 在日本的发展情况

日本汉方医学中的中医图像历史主要集中在距今400年,在历史探索方面主要依附于中国的研究。在文化创新方面,在与中国大致相同的规律之上,有一个关键的区别点,就是因受浮世绘的影响,中医图像早在江户时期便融入了宣传与绘画领域,形成了“医学浮世绘”的概念。

一方面,将中医图像中的视觉语言应用于以民众科普为目的的宣传册、海报中,用浮世绘的方式向教化程度不高的普通民众传达了抽象、复杂的医学信息。例如,歌川国贞(1854—1860)创作的《房事养生鉴》《饮食养生鉴》(见图5),以及牧野富太郎绘制的《博物图》。

图5 歌川国贞作品

另一方面,因兰方医学的影响,汉方医学中的中医图像开始出现西洋医学形式的人体解剖图、西洋植物图等带有近现代文明影子的图像。这些元素被应用在了当时的绘画创作之中,特别是浮世绘的创作。例如,歌川国芳绘制的《相馬の古內裏》。

发展至近现代,因浮世绘其木版画的复制、宣传特性,以及历史中特殊的社会背景,日本的平面设计起步要比中国早。日本设计师将浮世绘的画面构成、造型特点等民族性视觉语言,应用于海报、装帧等平面设计中。与之相关的代表作品,例如,杉浦非水[6]、田中一光的系列海报作品。

由此可见,在信息传达的过程中,对视觉语言的探索既不是一味地分析图像含义、历史,也不是只着眼于对样式的描摹。因此,本研究的中心并不是中医图像相关的文史类证明,而是从视觉传达的角度分析中医图像的视觉系统中的逻辑性与象征性。在研究过程中,以记号论为基础方法论,探讨从中医图像中视觉语言的功能与价值。

二、本研究的方法论概述

2.1 记号论概述

以日本学者对记号论的研究为基础,本文所使用的相关名词主要引用于日语文献。Semiology或Semiotics是一种研究事象的发生意义、象征性、记号(符号)性的人文学科,在日语中分别被翻译为“記号学”与“記号論”(本文使用中文“记号学”代指Semiology,用“记号论”代指Semiotics)。记号学是根据索绪尔(Ferdinand de Saussure)的二元论为基础,通过论述物质面 (能指,Signifier)与内容面(所指,Signified),系统地说明事象中的记号关系。记号论是皮尔斯(Charles Sanders Peirce)提出的三元论,其中心环节是通过对象 (object)、表意体(interpretant)、解释项(sign)的3项关系来阐释一切事象。

两者之间最大的不同点就是二元论与三元论的区别。假设这样一个场景下:在授课过程中,老师对学生提到了“海”这个事项,此时,作为信息接收者的学生,在听到“海”这个名词后,大脑就会联想起关于海的事象。例如,会联想起海浪拍打沙滩的场景,抑或是站在甲板上眺望海天一线的情景,再或者在海底潜水的画面等。此时,在“海”与特定事象之间建立起了一个指代关系,因此“海”就是记号关系中所谓的“能指”,所联想起来的画面就是与“能指”相对应的“所指”。在“海”的记号关系中,我们所联想到的并不只有海——这一单一事象,同时还连带着沙滩、轮船、岩石、天空、落日等。因此在具体的事项解析过程中,需要加入更为明确的条件。例如,老师作为信息发出者,发出“海(hǎi)”这个字的读音,学生作为信息接收者在听到“hǎi”这一个声音信息后,发生各种神经反应,然后在大脑中产生对这一信息的解释。如关于海的画面、海水的温度,甚至是深海恐惧症等症状的发生。此处,“hǎi”这个字的读音就被作为对象,所获取的声音信息为表意体,之后产生的一系列反应为解释项。

索绪尔的理论主要应用于语言学,相比之下,皮尔斯的记号论所应用的范围更为广泛。记号体系中的对象包括了在感官基础上人体可感知到的所有事象。因此,用记号论的方法对图像中的画面(image)进行分析,强调的是视觉语言的传达功能。本研究中,将具体的中医图像作为观察对象,对图像内容中视觉语言的记号关系以及此图像在演变源流中所产生的记号关系进行整理分析,从而探知中医图像中的视觉体系。

自上世纪80年代起,日本的设计学科开始将皮尔斯记号论作为方法论指导引入教学体系中,武藏野美术大学正是这一实践的代表性学校,主要对视觉传达设计系、基础设计系影响深刻。视觉传达设计系的硕士 (大学院)阶段教学,以《パース著作集2記号論》[7]《アブダクション仮説と発見の理論》[8]为基础材料,主要由寺山祐策、北條みぎわ老师授课。本研究主要涉及皮尔斯的现象学的3次性区分、记号论、abduction(演绎、归纳、假说)3部分内容,以记号作用的6项分析法(力动对象、直接对象、表意体、直接解释项、力动解释项、最终解释项)为基本分析法(见图6)。

图6 记号作用的6项分析法

2.2 图像学3阶段解释概述

本研究中,多层次分析图像中的象征性要素是又一关键。上文提及的关于“海”的记号关系中,即使在接受到同一信息的情况下,因个人的认知基础不同,得出的解释项也是不尽相同的,甚至千差万别。这种状况在图像性分析中更为显著。潘诺夫斯基在Studies in Iconology[9]一书中提及到一个关于“脱帽”的例子:一位男士向街对面的一个人做出脱帽的动作,街对面的那个人作为信息的接受者,通过视觉感知,可以将这一事象解释为“这位男士摘掉了帽子”。如果这两人原本相识,那么街对面那个人就会将这一事象解释为“打招呼”;如果两人都处于欧洲社会背景下,那么脱帽这个行为就可以定义为一种“绅士礼仪”。在这3个层次的记号关系中,因所处认知程度、文化背景的不同,会得出不同的解释项。诸如此类的状况在图像解读中更为突出,例如,文中所提到的关于《内景图》(见图7)的探讨。

图7 《内景图》(清)

《内景图》中的视觉语言可被一般解释为火焰、河流、山川、柳树、老人、孩童、妇女等事象。如果解释者有东方文化的背景,便可理解其中的老人是“白头老子(李耳)”“碧眼胡僧 (达摩)”,其中的孩童、妇人为“牛郎摘星”“织女运转”;如果解释者进一步了解道教与中医的相关知识,那么,便可理解其中的视觉语言象征着内丹修炼、人体养生等思想精神[10,11]。 如上所述, 第3层的解释项为特定文化背景下的故事、寓言,第3层的解释项为特定文化领域中的精神、思想,因解释者所积累的认知程度、图像的象征性逐步加深。如上分析方法是潘诺夫斯基在Studies in Iconology一书中提出的图像3阶段解释理论。

图像学(Iconography)主要是一门研究绘画、雕刻等美术表现的含义及其由来的学问,分析对象多为西方中世纪的绘画创作,后被吸收进东方美术研究领域。在图像学研究中,潘诺夫斯基、贡布里希 (Ernst Gombrich)、米歇尔 (W.J.T.Mitchell)等相关经典理论派系众多,本研究只涉及潘诺夫斯基在Studies in Iconology一书中所阐述的相关理论。

三、研究过程概括

在硕士阶段的2年 (2018—2020)时间里,以“从视觉传达的角度对中医图像进行分析”为课题,分3个阶段进行了系统学习和研究。

第一阶段首先学习皮尔斯记号论,同时,以中医图像为中心进行资料收集。本研究中,记号论是分析视觉语言的逻辑性与象征性的基本方法,因此记号论作为研究的核心方法论,是初期学习考察的重中之重。关于记号论的学习,主要以由寺山祐策、北條みぎわ、中野豪雄3位老师讲授的记号论课程为基础,以皮尔斯记号论的3项关系为中心,分阶段学习记号论与假说理论(abduction)。在资料收集方面,尽可能地收集中、日典籍中的图像资料,然后通过阅览相关著作、论文,解读相关图像的含义,并走访博物馆、文库等研究机构,实际阅览相关古代中医典籍 (见图8)。

图8 在中国台湾台北故宫博物院善本阅览室

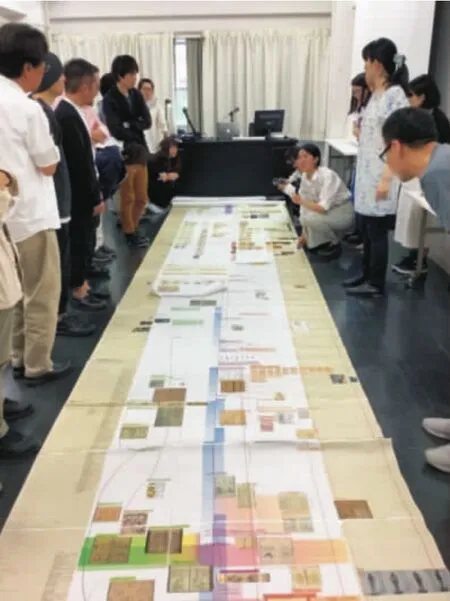

第二阶段从资料中归纳中医图像源流的变化规律,同时针对关键性图像进行具体分析。关于资料整理方面,在“500年史课程”(武藏野美术大学视觉传达系大学院的必修课)中,以新島実、陣内利博、石塚英樹、本庄美千代4位老师的指导为主[12],同时,通过归纳、演绎等方法,根据中医图像的意义和功能,整理出“人(内部世界)、医、物(外部世界)”3项关系,最终将所有资料整理为年表(见图9),根据年表中所展现的规律,提出相关假说。

图9 学院中期发表“年表”讲解

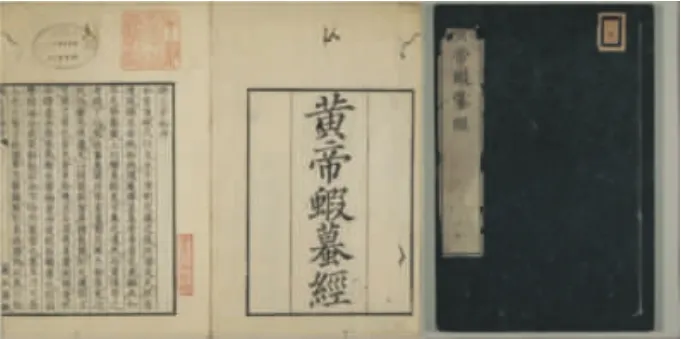

第三阶段围绕假说议题,用记号论的方法针对相关具体图像进行具体考察,同时整理中医图像与美术、技术等相关文化历史。考察主要涉及图像的内容、时代背景、材料及所使用的印刷技术,进而以《黃帝蝦蟆经》与《本草纲目》为切入点,通过探索“内在世界”与“外在世界”的关系,体会中医图像中所包含的审美意识,最后总结、概括中医图像中视觉语言的特点。在以上学习研究的基础上,撰写最终的课题研究论文。

四、课题研究论文要旨

围绕“中国传统医学图像中的信息可视化”,以中医图像为对象,用C.S.皮尔斯记号论以及潘诺夫斯基的三层次解释法,分析中医图像的视觉语言及其视觉系统。通过研究中医视觉文化,探索在信息可视化过程中民族性的视觉语言。以下简单概括论文要旨。

第一章序论概括了视觉化中医的定义、研究理路、研究方法3部分内容。

第二章整理总结了硕士研究2年间收集的相关资料。现存汉代以前的中医图像大多为人的主观印象,而不是客观的描摹。后来,由于唐宋时期印刷技术的发展以及多民族文化的交流,中医图像开始对客观对象进行描绘。另外,从隋朝开始中日交流密切,中医文化传入日本。在宋代解剖学的基础上,受外来民族文明的影响,中医图像越来越趋向于写实。由于受东方传统身体观的限制,脏腑图在中医图像中并没有朝现代意义的医学解剖图像的方向发展。在日本的江户时期,自荷兰传入的兰方医学被汉方医学所接纳,再加上受到浮世绘发展的影响,江户时代汉方医学的图像已经发展到了顶点。本文的第二章,分别从甲骨文时期、秦汉、隋唐、宋元、明清,以及日本的江户时代 (汉方医学)6节内容叙述了中医图像的历史。

第三、四章分别从“内部世界”“外部世界”的角度分析了中医图像的视觉系统。

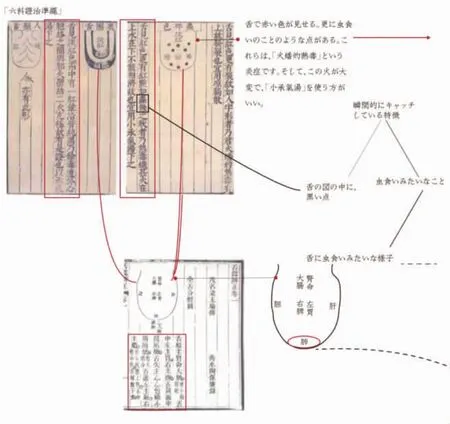

第三章以《黃帝蝦蟆经》(见图10)为中心,分析了人体经络图的源流,以及其中时空概念的可视化系统。《黃帝蝦蟆经》是以中医理论的中枢《黄帝内经》为理论基础,结合日月变化与人体的“阴阳刑德观”,注释了从每时到每日、每月、每年的针灸禁忌[13,14]。选择这本书进行详细分析的理由主要有三:第一,作者用图像表示了人体与时空的关系,是非常典型的视觉性信息传达;第二,此书图像表现了医学知识,图像造型生动有趣,内容包含许多中国传统故事;第三,《黃帝蝦蟆经》的历史源流有据可循,可以看到图像的变迁过程[15]。现存最为完整的《黃帝蝦蟆经》是京都大学图书馆收藏的1823年日本敬业乐群楼的版本。中国台湾台北故宫博物院也保留一册此版本的《黃帝蝦蟆经》,由杨守敬于1868年左右从日本带回大陆[16]。内藤药博物馆收藏有一册《黃帝蝦蟆经》的手抄版本。2019年,笔者2次去中国台湾台北故宫博物院,阅览了《黃帝蝦蟆经》善本实物,并从视觉角度仔细分析了《黃帝蝦蟆经》。

图10 《黃帝蝦蟆经》(日本文政五年刊行)

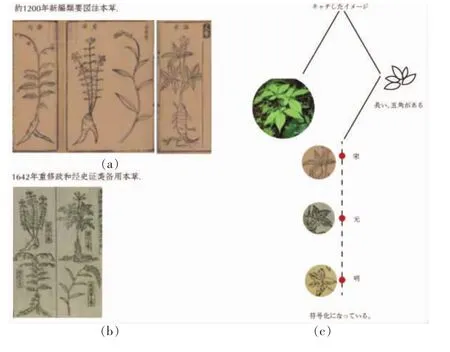

第四章以《本草纲目》(见图11)为中心,分析了本草图的源流、围绕明朝本草工程展开的图像发展[17]。本草,在中国传统医学中是中国古代药物学的总称。《本草纲目》不仅叙述了植物、瓜果的成长记录,还包括虫、鳞、贝、兽、金石、水、土、火等自然事物,以及人体器官、体液等。本研究选择《本草纲目》进行详细分析的理由主要有三:一是本草图强调的是自然中的个体形象,图像具有较高的符号性;二是本草图的绘制性强,可以更深入地探索本草图的艺术性;三是本草图具有悠久的历史源流,且相关记载比较完整,能够较为客观地分析图像的变化。

图11 《本草纲目》(明崇祯十三年钱蔚起刊本)

1578年李时珍完成了《本草纲目》初稿,1590年由他的儿子主持出版了第一版《本草纲目》。这部经典版本是由金陵 (南京)的胡成龙付梓。此外,《本草纲目》的版本有很多,被称为“一祖三系”:最早1590年的金陵本,1602年有江西本、钱本、张本为3个分支[18]。 乾隆年间(1736—1795)被收录到《四库全书》中。《本草纲目》传到日本、朝鲜、越南等地,1656年,P.Michael Boym将《本草纲目》翻译成拉丁语,以《中国植物志》(Flora Sinensis)为题在欧洲维也纳出版。1735年后被翻译成法语、德语、英语、俄语等多种语言[19]。通过2次参观中国台湾台北故宫院,直接阅览了《本草纲目》善本实物,从视觉的角度对《本草纲目》作了细致分析。

第五章结论从人、医、物的3项关系以及中医图像中的视觉印象2方面论述了中医美术的价值与特点。从整体角度来看,中医图像可以直观地表现抽象的信息。中医学认为,只要遵循自然规律生活,身体就会逐渐好转,因此,人类将日常生活中的自然规律归纳为阴阳、数字等抽象概念。此类信息必须依赖某种媒介才能进行传达。因之,中医图像中有大量的图表、图式、图解类视觉语言,以此来传达时空、经络等抽象概念。例如,人体经络图《明堂图》用点、线在二维平面上展现了人体的时空概念。时空本来既不是二维的,也不是平面的,但把它融入到二维平面中就会出现各种各样的可能性。

另一方面,从个体的角度来看,中医图像可以用符号的方式来表示特定的形象。在本草药物类、脏腑类、宗教养生类图像中,信息焦点在于强调系统中对象的特征。因此,为了能够在系统中区别这些个体,图像中的视觉符号会强化其造型特点。例如,《本草纲目》等博物类图鉴中常使用特定的符号来表示特定药物。此外,还常常使用具象元素强调抽象对象的性质,如《内景图》以山、海、火等自然元素来表示身体的各个位置,这既集中了人们对客观世界的描写,又承载了人们精神世界的想象[20,21]。

中医图像在传达信息的探索中创造了其特有的功能性与美感,同时也建立了一套独特的信息整理方法。概括来说,中医图像有写实性、直观性、象征性、故事性、艺术性5类特点,本文对以上5点结论作简单概述。

写实性:如何传达人类自己观察到的事象是图像最基本的功能。在没有摄影技术的古代,中医图像以点、线为造型元素,对观察对象进行记录。在论文中详细介绍了艺术性本草图和实用性本草图,并将实用性本草图分为植物图、医药图、装饰图。这些图像区别于西方古代的植物图鉴,图像画面中无阴影刻画,不强调立体化的视觉概念。

直观性:医者如何在典籍中快速获取信息是中医图像的必要功能。如图12所示,中医图像中的本草图多以单图叙述为主,人们通过一幅图便可直接获取植物的外形特点、使用部位。这类图像在尽可能写实植物的基础上,将图像几何化,从而突出植物的特点。此外,通过图像性表达,人们可以直观地表现出抽象系统,把握事象的全局,如经络图、禹藏图等。

图12 《本草纲目》人参图分析

象征性:符号记录是提高信息传达效率的重要手段,将信息压缩进简单的符号之中是中医图像最明显的特点。如图13所示,在《舌鉴图》中记录了不同病症下舌头的样态特征,此图将病症信息压缩进半椭圆型的视觉语言中,医者通过图像的颜色与形态获取病症的相关信息。

图13 舌鉴图分析

故事性:叙述事象的变化与过程是中医图像的又一特点。在部分养生图鉴中,记录了气功、武术等相关运动的内容,这些信息涵盖了体态变化等动态信息,强调时间与空间转变的概念。此外,不需要专业的医学知识储备也可以读懂此类图像,大多使用在修身养性类典籍中。除医者、道士、儒士等文人雅士外,阅读对象也包括部分市民阶层。这类图像多出现于元代以后,明代最为繁盛,例如,《遵生八笺》《八段锦册》(见图14)等。

图14 《八段锦册》(清末)

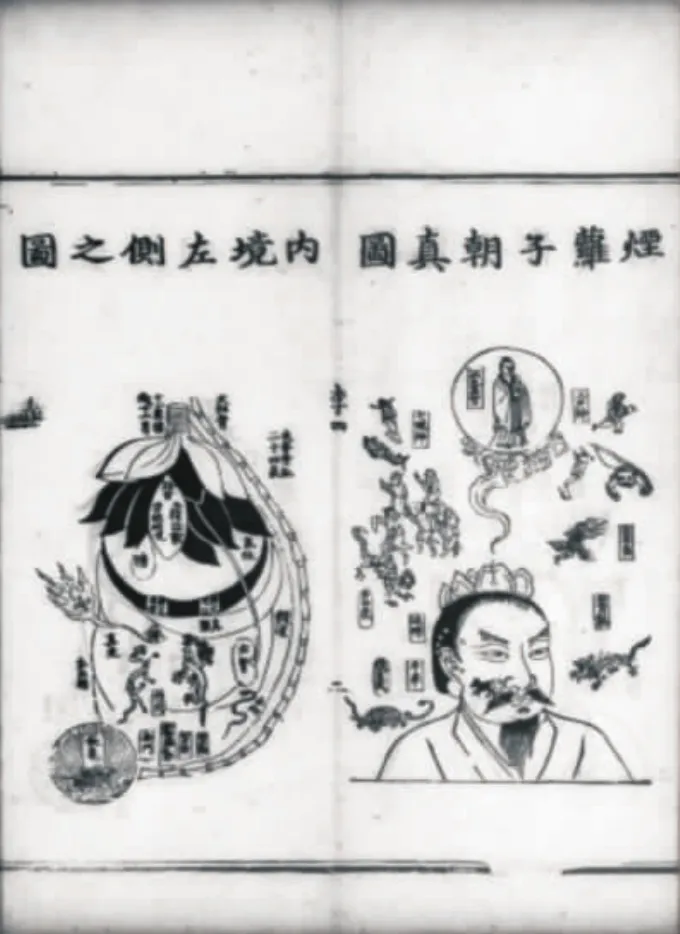

艺术性:中医图像与宗教美术息息相关。东汉以后中医图像与道教图像的内容大量重叠,例如,《烟萝子内境图》(见图15)等早期的脏腑图皆由道士所创作,并收录于道家典籍中[22,23]。 其中不少图像被当做艺术作品收藏[24]。因而,宗教美术的融入为中医图像添加了艺术性色彩,也使中医图像在功能性表达的同时增添了趣味性价值。

图15 《烟萝子内境图》(明正统十年内府刊本)

附录1为年表《中医图像——中国传统医学中的视觉传达》(见图16),该年表以中医图像为中心,介绍了相关历史事件,展示了与中医文化传播相关的中日文化交流历史,以及中医学对日本的影响,进而系统地展示了中医图像的进化演变过程。年表中有6条中心轴:(1)雕刻文化 (技术)[25~28];(2)中国传统文化[29~31];(3)历史大事件[32,33];(4)中医图像的演变[34,35];(5)中日交流[36];(6)日本汉方医学图像[37]。

图16 年表《中医图像——中国传统医学中的视觉传达》

五、结 语

本研究探索了中医图像的源流,以皮尔斯的记号论方法对中医图像的功能性进行了探讨。通过分析中医图像的视觉语言,揭示了图像的功能价值与审美价值。本研究将过去、现在与未来联系起来,让人们意识到中医学中美意识的连续性和无限性,在未来依旧可以薪火相传地提出新的假说。人类把对生命的希望描绘在了中医图像之中,进而在中医世界中构建了一个带有东方特点的视觉体系。

在21世纪的今天,如何在现代社会中为中医图像等传统文化的“美”寻找一个合理的位置是民族性文化研究的关键。我们赞赏、爱戴“中国风”的原因并不是因为她的长寿,而是因为她风华正茂时的倾国倾城,这种审美意识早已潜移默化到我们的思想中;探索研究中医图像并不是一种返祖行为,而是在历史的长河中去观察其审美性与功能性的演变,进而体会东方美意识对其影响。

注:本研究获2020年武藏野美术大学优秀毕业奖。