4 种药剂对小麦赤霉病防治效果田间对比分析

2022-01-17苏静静

苏静静

(河南省唐河县种子管理站 河南唐河473400)

小麦赤霉病主要发生在穗期,造成穗腐,也可于苗期引起苗枯、基腐等症状[1]。 它是长江流域小麦生产上的主要病害,发生后引起小麦品质下降、减产甚至绝收,对小麦产量影响较大[2]。 环境的高湿度对赤霉病发生有着很大影响, 在小麦扬花至盛花期赤霉病发生率最高,此时也是药剂防治的关键阶段。 近几年, 随着全球气候变暖及小麦耕作制度和方式的改变,赤霉病不断蔓延扩展,除了造成小麦减产和品质降低外,还可引起人畜中毒和严重疾病[3]。 因此,小麦赤霉病的防治一直是人们关心和研究的一个重要课题, 前人已经在赤霉病化学防治方面做了大量工作[4-10],然而一直没有一个标准可依。本试验选取4 种药剂针对小麦赤霉病防治进行了田间药效比较,以明确其防治时期和防治次数, 为小麦生产中赤霉病的防治提供一定参考依据, 且对小麦提质增效也具有非常重要的意义。

1 材料与方法

1.1 试验品种和试验药剂

试验品种:小麦品种郑麦0943。

试验药剂:25%戊唑醇可湿性粉剂50 mL/hm2、40%多菌灵悬浮剂250 mL/hm2、48%氰烯菌酯·戊唑醇悬浮剂150 mL/hm2和氰烯菌酯300 mL/hm2。

1.2 试验田概况

试验在唐河县桐寨铺大毛庄村麦田进行, 该区域田块平整。

1.3 试验设计

试验采用裂区设计,主区为4 种药剂,副区为施药方法,具体如下,区组Ⅰ:4 种药剂和清水(对照)分别在小麦齐穗期(2018 年 4 月 24 日)喷施 1 次,施药后12 h 内未遇雨;区组Ⅱ:4 种药剂和清水(对照)分别在小麦抽穗 50%时 (2018 年 4 月 17 日) 喷施第1 次,7 d 后喷施第 2 次, 每次施药后 12 h 内均未遇雨。 为大区对比试验,不设重复。 共 14 个区(2×7),每个区面积0.5 亩。

1.4 药效调查和计算方法

1.4.1 小麦赤霉病分级标准 0 级:不发病;1 级:发病小穗数占总小穗数1/4 以下;2 级: 发病小穗数占总小穗数1/4~1/2;3 级:发病小穗数占总小穗数1/2~3/4;4 级:发病小穗数占总小穗数3/4 以上。

1.4.2 调查和计算方法 2018 年5 月中旬在小麦赤霉病病情已稳定时调查病穗率和病情指数。 以“穗”为单位,采用每小区对角线取样法,每小区取样5 点,每点调查50 穗,共调查 250 穗,记载病穗数、总穗数、发病级数,计算病穗率、病情指数、防效。

病穗率(%)=病穗数/调查总穗数×100;

病情指数(%)=Σ(各级病穗数×相对级数值)/(调查总穗数×4)×100;

病穗率防效(%)=(对照区病穗率-药剂处理区病穗率)/对照区病穗率×100;

病指防效(%)=(对照区病情指数-药剂处理区病情指数)/对照区病情指数×100;

产量(kg/亩)=亩穗数×穗粒数×千粒重×0.85×100。

2 结果与分析

2.1 药剂安全性调查

施药后调查小麦田间安全性可知, 各处理无明显药害症状产生, 小麦生长发育正常, 说明本试验所选药剂安全性较好, 这与刘秀等[11]的研究结果基本一致。

2.2 防效

由表1 可知,4 种供试药剂在不同时期施用,均有一定的防治效果, 施药地块小麦赤霉病发生程度较轻,而清水对照区病害比较严重。4 种供试药剂中,区组Ⅱ中48%氰烯菌酯·戊唑醇悬浮剂处理的病穗率防效和病情指数防效最高, 分别为87.6%和91.7%。 区组Ⅰ中氰烯菌酯处理的病穗率和病情指数防效分别为86.5%和87.0%,略高于区组Ⅱ,可见,在小麦齐穗期用氰烯菌酯防治1 次效果更好。区组I 中25%戊唑醇可湿性粉剂处理的病穗率和病情指数防效明显高于区组Ⅱ,分别为79.2%和82.6%,所以,在小麦齐穗期用25%戊唑醇可湿性粉剂防治1 次效果更佳。 40%多菌灵悬浮剂区组Ⅰ和区组Ⅱ的防效接近,且效果一般,防效在60%~70%之间。

2.3 产量和群体变化

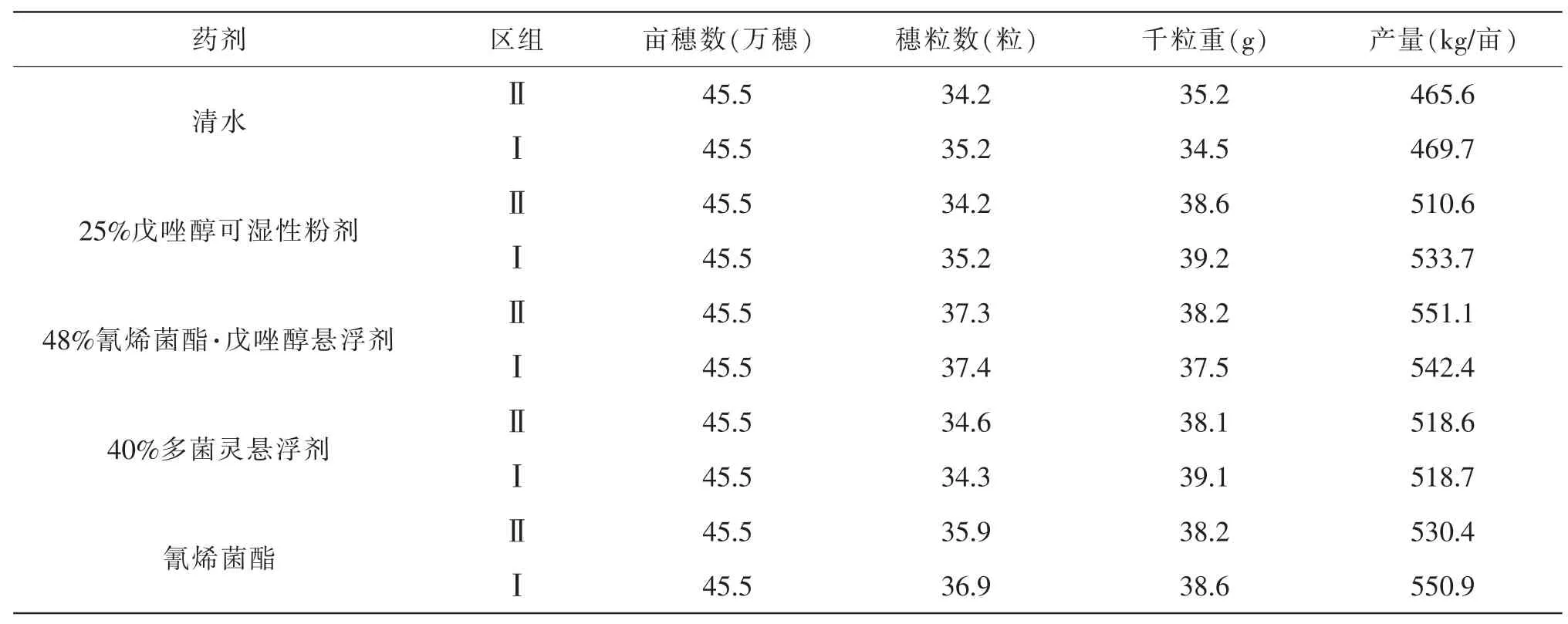

由表2 可知,4 种药剂与清水对照相比, 有效穗粒数和千粒重均有所增加。郑麦0943 在4 种药剂处理下平均亩穗数均为45.5 万穗,穗粒数为34.3~37.4 粒,千粒重为 37.5~39.2 g, 平均亩产为 510.6~551.1 kg。亩穗数、穗粒数和千粒重均对产量有影响,并且穗粒数和千粒重之间存在着互相制约的关系[12]。

表2 郑麦0943 在4 种药剂处理下成熟期产量及其构成因素分析

比较4 种药剂,48%氰烯菌酯·戊唑醇悬浮剂区组Ⅱ的小麦亩产增产最高, 为551.1 kg, 穗粒数为37.3 粒,千粒重为38.2 g。 氰烯菌酯区组Ⅰ的小麦平均亩产为550.9 kg,较区组Ⅱ高,和48%氰烯菌酯·戊唑醇悬浮剂区组Ⅱ的小麦产量相差不多。25%戊唑醇可湿性粉剂区组Ⅰ的小麦穗粒数和千粒重比区组Ⅱ高,小麦平均亩产为533.7 kg,与清水对照相比,小麦增产较高。 而40%多菌灵悬浮剂区组Ⅱ和区组Ⅰ的产量几乎相同,平均亩产量约518.6 kg,小麦穗粒数也最少,它对赤霉病的防治效果不理想(表1),小麦增产也较少。

表1 4 种药剂对郑麦0943 赤霉病防治效果

经调查,郑麦0943 在越冬期和返青期的基本苗均为28 万/亩,拔节期群体为98 万/亩,成熟期平均亩穗数为45.5 万穗。

3 结论

综上所述,48%氰烯菌酯·戊唑醇悬浮剂区组Ⅱ的病穗率防效和病指数防效最高, 分别为87.6%和91.7%,且郑麦0943 穗粒数为37.3 粒,平均亩产量最高,达551.1 kg,即在小麦抽穗50%时防治1 次,7 d后再补防1 次, 对小麦赤霉病防效最好。 氰烯菌酯和25%戊唑醇可湿性粉剂区组Ⅰ的防效均高于区组Ⅱ,且防效均在82%以上,小麦平均亩产量分别为550.9 kg和533.7 kg,由此可见,这2 种药剂在小麦齐穗期防治1 次效果较佳。 40%多菌灵悬浮剂在小麦抽穗50%和齐穗期施入防效均一般,在60%~70%之间,小麦穗粒数少,产量相对较低,平均亩产量约518 kg。

单从防治效果来看,推荐选用48%氰烯菌酯·戊唑醇悬浮剂在小麦抽穗50%时防治1 次,7 d 后再补防1 次;而从综合效益来看,推荐选用25%戊唑醇可湿性粉剂和氰烯菌酯在小麦齐穗期防治1 次。 当然,本试验因为没有设置重复,具有很大的局限性,仅能为小麦赤霉病防治提供理论依据。 今后如何高效防治小麦赤霉病及提高小麦产量和品质, 仍需付出较大努力和进行更深入的研究, 笔者也会在这次试验基础上进一步优化试验方案, 以期得到更加科学高效的方案指导小麦生产。