文学IP全版权运营策略

——后“杜拉拉”时代博集天卷出版品牌的构建

2022-01-16陈本煌

陈本煌

(闽江学院经济与管理学院,福建 福州 350108)

自20世纪90年代末期出版业迈入“深化改革”与集团化重组的步调后,国内出版实践逐渐开放,力求突破传统出版的困境。当前中国出版业界将品牌构建作为其谋求自身发展的重要路径,无论是老字号出版社的品牌创新、民营出版机构的标签塑造,抑或打造品牌图书与品牌作者,都是图书市场改革的产物,也是出版市场日趋成熟的标志。伴随着互联网时代出版形态的更迭、阅读方式的日趋碎片化、读者消费习惯的转变,出版行业呈现新的发展业态。虽然业界分析判断的视野逐渐打开,诸如自出版、众筹出版、VR/AR出版等新型出版形态的出现,和基于阅读社群的出版内容生产再造流程的诞生,但依旧存在传统出版经验无法适应新媒体环境的问题。

知识危机意识的增强,促使当代出版品牌重视精神内涵与建构方式的二元融合。然而数字技术的冲击导致品牌构建中的适应性问题频出,出版者的主体意识与文化理想被悬置。快餐文化与速食主义的盛行使得当前市场中的出版品牌塑造不够鲜明,缺乏创新意识,其表征为市场模仿与跟随,这一方面是由于我国品牌意识起步较晚,另一方面原因是从确立符号到品牌构建的过程中存在着内涵与形式上的断裂。随着信息技术的迭代,出版行业如何依靠“技术赋能”构建品牌核心价值?以全球大热的《哈利·波特》图书为例,基于IP版权运营,衍生的图书、电影、游戏、主题公园、文创产品等商业价值达70亿美元,一系列文学IP版权运营均得到成功的商业证明。因此近年来IP及其衍生品的开发,成为出版业转型变革的契机。迈向后“杜拉拉”时代的博集天卷,依靠“畅销书量产平台”的品牌优势,以原创文学、IP发掘及IP产业链形成的畅销书品牌成为业界实践出版发展的另一种可能。

一、品牌缘起:头部IP《杜拉拉升职记》的探索与实践

目前市面上的出版公司林立,博集天卷、理想国、后浪、新经典等从中脱颖而出,在作者、读者心目中树立了良好的品牌形象。根据北京开卷信息技术有限公司发布的《2020年中国图书零售市场报告》,以实洋核算出版公司排名中,博集天卷位列第三。[1]2012年12月,中南出版传媒集团在持有博集天卷5%股权的基础上,合计投资11 163万元收购博集天卷,以51%的股权占比实现控股,博集天卷正式并入中南传媒出版集团,更名为中南博集天卷文化传媒有限公司,迈向了出版集团化、集约化发展的道路。博集天卷通过集团化改革和集约型经营对整体业务进行资源整合,形成最佳的产业链结构与产业竞争力。[2]据中南传媒集团2019年年度报告显示,博集天卷当年总利润达到8 619.95万元。随着头部畅销书码洋贡献率持续增加,图书市场的“二八效应”逐步凸显,2017—2019年期间头部1%长销品种占销售码洋的比例均超过50%。[3]博集天卷凭借着“畅销书量产平台”的优势占据强有力的市场份额,而这都缘起于一部职场小说《杜拉拉升职记》。

2007年,博集天卷的编辑无意中在网络上看到由作者李可撰写的一篇200字的小故事,认为其内容有一定可塑性,填补了当时职场小说的空白,因而联系李可将故事续写成为一本小说,继而才有了销量愈400余万册的《杜拉拉升职记》的佳话。《杜拉拉升职记》的成功,亦使得“职场文学”类图书逐渐走红。2008年遭逢金融风暴与次贷危机的影响,博集天卷意识到白领阶层的职业竞争愈发激烈,打出“‘金融严冬’袭来,用职场生存小说御寒”的口号,诸如《浮沉》《输赢》《丁约翰的打拼》等职场书籍瞬间成为爆款,这类书籍拥有相似的故事主线与特定的情境设置,读者群体也相对固定,博集天卷便将《杜拉拉升职记》的推广营销范式成功运作在此类图书中,一度占据图书销售排行榜前列,取得不错的口碑与经济效应,“杜拉拉”现象亦成为职场文学的范本与标杆。为保品牌的延续性,博集天卷借鉴《哈利·波特》的开发模式,将文化产业链逐步延伸至电视剧、话剧、电影、游戏甚至是服装产品,创造了3亿多元的市值。[4]随着热门文学IP改编风潮的流行,博集天卷将《杜拉拉升职记》三部曲的话剧改编权、电视剧、电影版权以参与投资分红的方式出售给相关公司,等到话剧、电视剧以及电影陆续上映后,图书销量又迎来持续的增长,“杜拉拉”的现象引发了“全民狂欢”的热潮。

二、品牌构建:后“杜拉拉”时代的文学IP全版权运营战略

随着20世纪视觉文化时代的到来,社会生活逐渐由图像、拟像以及类像所建构,信息使用的代际更迭与书籍内容的外延泛化,使得出版品牌构建过程趋向于谋求形态的转变与产业的延伸。马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)将媒介分为冷媒介与热媒介,冷媒介传播的信息“清晰度低”,需要传播对象在接收信息中发挥想象;热媒介具有“高清晰度”,传播对象的参与度较低,需要思考的空间也较少。[5]碎片化阅读逐渐成为身处“读图时代”社会大众的主流阅读方式,“认知纵欲”使得人们的思考、分析、判断、理解的能力逐渐降低,阅读所形成的独立思考能力被消解,转而形成支离破碎的知识图景。随着社会文化的图像转向,作为冷媒介的图书,力图借以IP开发寻求其他媒介形态的融合与共谋。基于“图书在整个产业链中的声音是最弱的,而其他文艺形式的介入,能为畅销书不断制造销售高潮,使畅销变成长销”[6]的运营策略,在“眼球经济”的当下,博集天卷将营销重点转化成以IP产业链为核心的模式。

(一)基于 “畅销书量产平台”的文学IP资源挖掘

IP,其英文全称为Intellectual Property,即知识产权。在我国特指“那些具有高专注度、大影响力并且可以被再生产、再创造的创意性知识产权”[7]。文化产业产值的逐步增加,催生了诸多业态的融合发展,文娱产业形成较为完备的上下游产业链,衍生出多领域共生的泛娱乐生态。文化政策布局的深化、消费需求的提高、大数据与人工智能的技术支撑等动因,激发了IP开发的变现。根据艾瑞咨询报告的预测数据显示,2020年中国在线泛娱乐市场规模将达到6 704.8亿元,以文字、游戏、动漫、视频等多媒介构成的泛娱乐市场未来呈现良好的发展趋势。[8]文学领域中“IP的实质是以文字内容为基础,拥有一定价值基础并且有能力超越媒体平台进行多种形式开发的优质内容版权,其中的开发形式包含影视、游戏、动漫、周边衍生品等”[8]。无论是传统文学或是网络文学,文学IP的核心要素应包括以下3个方面的内容,即内容创意、粉丝黏性以及衍生价值。近年,随着中国数字市场规模的扩大,IP开发难度逐渐增加,一方面由于头部IP开发周期较长,短时间内效果并不显著,另一方面受新冠肺炎疫情影响,线下影视开发深受打击,加之市场对于IP影视化仍保持谨慎态度,如何有效挖掘长尾内容成为行业亟待解决的问题。

博集天卷基于 “畅销书量产平台”的优势,以原创文学、青春读物、IP发掘及IP产业链形成畅销书品牌。博集天卷自2007年起专注于大众出版领域,陆续推出《杜拉拉升职记》《从你的全世界路过》《蔡康永的说话之道》《南渡北归》等畅销书,其公司名下拥有张嘉佳、张小娴、大冰、高晓松、蔡康永等一批优质的作者资源。博集天卷擅长打造“粉丝经济”,旗下作者如张皓宸、大冰、卢思浩等人都是在新媒体平台上拥有庞大粉丝的人格魅力体,同时还与郭敬明旗下所属的最世文化达成战略协议,代理其独家版权。而热门文学IP改编更是呈现井喷态势,《三生三世十里桃花》《法医秦明》《夏至未至》等多部改编影视剧成为流量爆款。

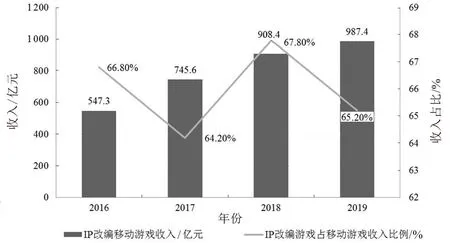

(二)影视、动漫、游戏多领域的跨界联动

出版商刚开始进军影视界大多以售卖版权的形式为主,影视剧的爆红虽能带动图书的销售,却无法改变纸书式微的状况。在与影视公司合作后,投资回报率仍然不高,因而出版商开始通过“主投主控”的方式开展全版权运营。2015年北京博集天卷影业有限公司成立,依托集团内部进行IP全产业链整合,推动图书与影视剧、动漫、游戏多个领域的跨界与联动,持续赋能泛娱乐产业链。以IP改编游戏为例,根据伽马数据《2019—2020年移动游戏IP潜在价值评估报告》显示,2016至2019年IP改编游戏收入持续上升,占移动游戏收入比例均超过50%(图1)。[9]一部分IP在未来还能得到5%~9%的抽成比例。这亦说明未来IP的版权方将在系列衍生品中获得更高的收入,其商业价值将水涨船高。

图1 2016—2019年IP游戏改编移动游戏市场收入情况[9]Fig.1 Revenue of IP game adaptation mobile game market from 2016 to 2019

类似的还有阿里巴巴旗下的阿里文学、阿里游戏与优酷影视合作推出的“IP裂变计划”,亦是打造全方位式的IP生态链。改编自热门悬疑小说《第十一根手指》的影视剧《法医秦明》,其本身就拥有庞大的读者粉丝基础,加之导演用独立情节的网络剧拍摄手法,符合当下青年群体的观影需求,因此具备成为爆红影视剧的可能。继而以游戏与周边延续影视剧热度,同时溯源至图书销售中,整体联动使得IP价值实现最大化。总体而言,出版商在整个泛娱乐产业生态链中基于内容优势进行图书转化,挖掘可变现的IP资源成为其中的一大优势。在当前IP改编热潮的驱动下,诸如博集天卷的民营出版商相较于传统出版的僵化体制,在机制方面能够给予作者更为丰富的空间与资金支持,易于获得优质的IP资源。正如博集天卷董事长黄隽青所说:“图书若要使产业链得到延伸,首先要找到合适的作者与作品。其次,策划者的判断力要十分准确,加之优秀的制作团队,容易打通上下游产业链。”[7]图书的传播形式相对于其他媒介而言始终处于弱势地位,但若能够借助其他文艺形式延伸产业链,无论是改编影视剧,或是打造影视剧周边,抑或是进行版本再造,都能取得良好的经济效益。《清道夫》《乖,摸摸头》《最初的相遇,最后的别离》等多部文学作品都被改编为影视作品。基于热门IP改编为核心的全版权运营战略,在后“杜拉拉”时代,博集天卷通过影视和出版联动的模式,驱动公司业绩持续提升。

(三)有声阅读的场景应用

数字技术的发展催生了阅读方式的变革,数字阅读不仅单纯指向电子书,碎片化的现实环境推动了有声书市场的兴起,在作者、出版商、书店等构成的传统语境中,有声书已然从印刷书籍的边缘产品成为数字出版的中心。“按照保罗·莱文森的说法,有声书在某种程度上再现了前技术时代的传播环境”[10],即印刷术发明前人类口述文明的复苏。以播客Podcasts、喜马拉雅FM、亚马逊Audible为代表的网络音频App在年轻读者群体中逐渐拓展。现代社会的工作时间漫长、私人时间被挤占以及图像霸权现象促成阅读场景的变换,数字有声书以一对一主导受众信息接收走向的方式,易于获得听者的认同,产生想象的共同体,同时也能覆盖更多的应用场景。根据《2018—2019中国有声书市场专题研究报告》显示,有声书的用户规模已经达到3.85亿,而市场规模则拥有46.3亿元,近5年市场规模增速连续保持30%以上,伴随知识付费意愿的增强与阅读场景的迭代,数字有声书自然便成为厂商布局“耳朵”场景的重点之一。[11]

博集天卷作为国内涉及有声书市场较早的出版机构之一,前期就与喜马拉雅FM建立合作,旗下有声书超过650部,累计时长超过1万小时。[12]传统IP孵化模式为基于内容生产的流程再造,即以图书文本为内容转换为音频或视频的表现形式。而随着有声书市场的崛起,产商通过受众对音频付费课程的喜爱度,来衡量IP开发价值,再反哺图书策划与销售,这是“专业编辑让渡了部分把关人权力,编者选择转化为读者选择,带来筛选者和阅读者的同一性,以及生产和消费过程合一选择”[13]。以作家张宏杰的《简读中国史》为代表,该图书是在喜马拉雅FM平台中《极简中国史》的音频课程的基础上策划而成的,不同于以往的纸质阅读,采用听的方式更有利于受众把握历史发展的脉络与趋势,所以其每期的收听量都能达至上万人。同时听众在评论中进行着观点交锋,透过搭建交流群直接对话作者,以“社群阅读”加情感共鸣的形式提高用户的整体黏性,顺利带动《简读中国史》的图书销量。

三、品牌反思:出版精神的再呼唤

(一)IP深水区下品牌认同何以形成

根据艾媒咨询数据显示,受品牌知名度、文化内涵、精神情怀等因素影响,80后、90后用户更易接受由经典IP改编而成的衍生产品,更易被基于IP构建的生态圈吸引,持有较高的忠诚度。IP热潮看似是日渐式微的出版机构一个良好的转型契机,作为品牌建设的重要环节,内容开发与版权运营是基础条件。博集天卷长期以热门文学IP影视化为战略,久而久之读者便对其产生“包装出色,图书平淡”的印象,其品牌塑造特色不够鲜明。因此如何确立自身的核心价值,创设新的想象空间,搭建与读者共享的精神世界,成为出版品牌建设的新方向。由国外版权引进的《偷影子的人》,在引入中国市场后,其精美的装帧设计、完整的发行渠道以及新媒体营销渠道颠覆了大众出版的方式,体现了近年来博集天卷的转型路径。作者马克·李维(Mark Levi)连续12年蝉联“法国最畅销作家”,拥有全世界众多读者。他的作品在全世界45个国家均有销售,累计销量超过2 600万册。[14]博集天卷在观察马克·李维这部作品后,在具有特殊历史意义的第10年,将《偷影子的人》以版权引进的方式进行翻译出版。在大众出版领域专注于热门文学IP改编多年的博集天卷,出版《偷影子的人》既是看中其文学价值,又是在社会压力骤增、竞争日益激烈的今日,展现回归传统出版的温度。亲情、友情、爱情以及疗愈是这本书一以贯之的主题,《偷影子的人》腰封上写道,“一部令整个法国为之动容的温情疗愈小说”,“你偷走了我的影子,不论你在哪里,我都会一直想着你”[15]。《偷影子的人》的策划发行借鉴IP改编影视剧打造“眼球”与“粉丝”经济的营销模式,版权引进后,图书封面仍保留一个法国男孩亲吻一个女孩影子的图像,生动再现图书主题,还在书评中打出诸如明星落泪、观察者网推荐等评语为其背书。利用 “博集新媒” 的新媒体渠道,通过众多微博大V转载相关文章,保持较高的话题度。同时,举办图书买赠、社群夜读活动、短视频互动等不同的方式宣传推广,实现精准营销,为图书发行推广赋能。

(二)经济效益与社会效益的逻辑辨析

法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)认为“文化资本”就是将视角投入“作为资本的文化”,去透视奉为圭臬的经典文化背后隐秘的利益逻辑与权力运作。布迪厄所阐述的文化资本有3种存在形态,其中一种客观形态“即以文化商品的形态(图片、书籍、词典、工具机器等)体现出文化遗迹或理论色彩”[16]。在布迪厄提供的“场域-惯习-资本”的模型中,出版者如若想在社会场域中获取利益,必须凭借一定程度的文化资本和社会资本。当前,“引导社会资本以多种形式投资文化产业,推动文化产业跨越式发展,使之成为新的经济增长点”[17]的政策理念在出版业中产生,借助资本运作推动出版业的结构升级与资源整合。出版观念的嬗变旋即带来出版文化特性的转向,承继传统出版中信息传播、文化积累、历史记录以及域外辐射等功能,亦成为文化产业的重要组成部分,即出版产业兼具“事业”与“产业”的双重属性。聂震宁提到:“当资产和利润成了出版产业的刚性指标之后,关于出版的另一面,推广思想、文学、艺术、文化、知识的使命,坚守良好的职业精神,保持高尚的职业道德,服务于作者和读者,这些属于出版精神方面的丰富内容……被浓缩到‘社会效益’一个语词里。”[18]从博集天卷的品牌建构与运营中,可以看出对于出版品牌给予信任的背后,是认可其体现的专业性、权威性以及独立性,无论是以何种媒介形态呈现内容,对于出版者而言其核心价值都应包含3个维度,即出版精神、编辑队伍的专业性与读者认同感。但如今作为主导实质的出版精神,却在市场化浪潮的影响下逐渐式微,以至于无论“眼球经济”如何闪耀,品牌的持久性与专业性始终难以维继。作为文化内核的出版精神与文化意识外在表现的出版品牌,呈现一种断裂的景象。

(三)出版精神、编辑力、读者信任的耦合与共谋

博集天卷总经理谈到:“我们希望基于出版机构最大的优势——内容优势,进行全渠道全介质的开发与维护。”[19]从《杜拉拉升职记》开始,博集天卷以图书延伸产业链发展的方式,通过其他文艺形式的介入带动图书的整体销售。在后“杜拉拉”时代,以热门文学IP改编为基础的全版权运营战略为核心,实现内容生产与下沉用户的有效联动,颠覆了传统出版的困境,成为出版实践的另一种可能。未来技术依旧能够为出版行业赋能,“阅读+短视频”的联动、意见领袖直播推广、AI人工智能以及VR虚拟现实技术在产业生态链中的影响作用逐渐显现。但在如今倡导内容为王的时代,民营出版公司要想打造出版品牌,必须着重提升出版效率,实行精细化出版,寻求有质量的、稳健的增长,这亦终究回到了出版最原始的问题,是否能够始终呈现优质内容与喜闻乐见的文化。技术变化既“威胁”又迅速被出版业所接受,数字技术改变了符号环境,影响着人类的认知、经验、态度以及行为。在尼尔·波兹曼(Neil Postman)看来:“技术既能给予,也会夺走……有时,新技术的创造性超过它的破坏性;有时,它的破坏性则超过了创造性。事情从来不是只有单一的一面。”[20]出版品牌建设固然需要新技术赋能,但总归无法跳脱文化建设的范畴,其传播精神产品的属性对于传媒生态与社会思想造成巨大影响。如若精神缺位、文化失守、理念断裂存在于出版品牌中,青睐玩转“浮士德式交易”,突围出版困境便显得荒诞不经。“图书品牌的主体不能成为纯粹满足读者反观阅读刺激的自由超市。”[21]因此,作为精神产品生产者的出版者,要明确自身的社会责任、企业使命和文化理想,努力提高自身的综合素质、善于贴近捕捉市场相关信息、加强专业细分的意识,培育专业的编辑力。如今出版业呼唤“工匠精神”,事实上是透过反思出版实践中出现的问题,确立品牌建设中的主导精神与实质。“工匠精神”是一种职业精神,要求各行各业的工作者要精益求精、刻苦钻研。编辑的出版精神就是一种“工匠精神”,要求编辑们脚踏实地做好每一本书,愿意为事业奉献出自己的全部精神与毅力。这是一种出版者独有的价值取向、职业精神与职业道德。出版行业若要构建优秀的品牌,必将通过“出好书”塑造整体印象,建立读者对于品牌的认知。优秀的品牌能形成读者期待、唤起读者的阅读兴趣,从而激发读者潜在的知识渴求,读者认同的既是图书传播的知识,亦是整体品牌所传达的精神力量,因而重建具有人文精神的价值体系,是品牌建构的必由之路。

从博集天卷的品牌建构与塑造中,可以看出读者对于出版品牌给予信任的背后是认可其体现的专业性、权威性以及独立性,无论是以何种媒介形态呈现内容,对于出版者而言其核心价值都应包含3个维度,即出版精神、编辑队伍的专业性与读者认同感。如今作为主导实质的出版精神,却在市场化浪潮的影响下逐渐式微,难以延续品牌的持久性与专业性。因而在浮泛而盲从阅读的今天,出版品牌要力图寻求与读者间的价值认同,明确社会责任、企业使命和文化理想,为塑造品牌提升自身的专业度与知识面,构建独特的品牌核心价值。