试论南宋班位

——兼谈杂压功能的多元化趋向

2022-01-15任石

任 石

提 要:南宋文官朝仪序位,以《绍兴令》体现的常规原则为轴心,汲取元祐旧制部分要素,在实际运作中不断整合。变化的突出表现之一,是武臣中的管军纳入杂压,能够独立决定班位,并在一定时期内,呈现与枢密近乎分庭抗礼的态势。更重要的是,杂压的功能不再局限于朝仪排序,呈现出多样化趋向,常用以协调阶秩与职任间的等级差距,增重了务实性。这样的演变,赋予森严的等级界限更多弹性空间,同时也埋下了一些深层隐患。

一、文官:常规原则与袭用元祐旧制相结合

南宋文官班位制度发生变化,常规性原则被进一步整合,其核心精神载入令文。绍兴十七年(1147)十二月,

在常规性原则基础上运行的排班,时常会会遭遇一些原则并未详明规定的情况,需斟酌各种考虑做具体处理,此类处理手段日后成为先例,逐渐融入到原则之中。

(一)恢复“权侍郎”、“权尚书”

(二)职事官兼权他职“立本班”

南宋绍兴年间,针对职事官兼权他职的立班原则,曾有过一些讨论。绍兴元年(1131)三月,

按照规定,同为资序低浅者,职事官兼权职事官一般要“立本班”(正职事官),寄禄官差权职事官则是“从一高班”,即忽略资序的深浅,使权官与正官的原则保持一致。閤门的奏请,是试图在朝参立班时区分出“层次”:庶官以下,淡化资序,权官依正官仪,侍从以上,则不论差权职任高下,只立正官班,突出资序的作用。但有臣僚反对这一意见,指出閤门对侍从、庶官进行“分层”的安排,更容易造成庶官班列的“纷然殽乱”。具体而言,郎官以下(庶官)权卿监者(庶官),立在“庶官”班,卿监以下(庶官)权侍从者,立在“侍从”班;从排序的结果来看,同属于庶官,正官(本职)高者因权官(兼职)较低,反而要屈居正官低者之下,权官达到侍从的范畴,甚至得以跳出庶官的班列,二者之间的待遇差距过于悬殊。最终,诏旨不得不摒弃閤门的提议,坚持旧原则,职事官兼权他职者,优先正职事官。

不过,这一原则并非不可打破,仍存在一类特殊的情况,就是职事官兼权修注官。绍兴二年(1132)十一月,

(三)“曾任侍从”对既有原则的冲击

(四)选人任通直郎以上职事

二、武臣:管军与枢密“分庭抗礼”

北宋前期,随着边防军在外统兵体系的形成,禁军的高级军职——管军逐渐可以带出在外,走向了虚衔化、阶官化。但在徽宗以前,阶官化的管军尚未入杂压,其班位要通过系衔中的其他阶官来判定。起初,管军的实际地位远低于二府宰执。仁宗庆历年间(1041—1408),出现了“两制渐轻而三衙渐重”的发展趋势,欧阳修在《归田录》中论及于此:

这一诏令,实际是通过参比正任武阶明确了管军的班位。南宋时,管军入杂压,也被赋予了品秩。

高宗建炎以后,适逢军兴,军将地位不断提高,管军近乎与宰臣“分庭抗礼”。建炎三年(1129)闰八月,起居郎胡寅奏:

三、杂压功能的多元化趋向

(一)轮对

宋代的轮对指一定层级的在京官员,遵循固定的频度,轮次觐见皇帝,就时政得失陈述意见的奏对方式。南宋的轮对制度,仍旧贯彻一定层级以上官员轮流进言、“人人有份”的精神,但相较于北宋,频次有所提升,波及官员的范围也有所扩大。

(二)集议坐次、经筵位次

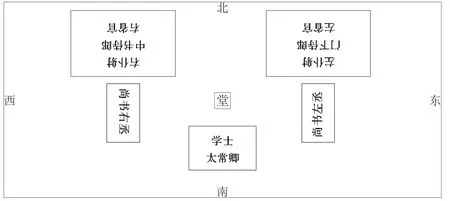

图2:庞元英排班方案

另一方面,官员参与经筵讲读时的位次,也逐渐倾向用杂压的方式来排定。绍熙五年(1194)十月,吏部侍郎彭龟年上疏曰:

陈傅良、朱熹、彭龟年同为经筵官,由于经筵讲读是以杂压为序,吏部侍郎的杂压位次高于中书舍人、待制,故而彭龟年班位在上。但彭龟年于此强调,经筵讲读“事异外廷”,“崇德尚齿”,应优先学问高下,而不是局限在官职杂压,自己学问并不及二人,请求当讲之日班位降至陈傅良、朱熹之下。对此,彭龟年也举出了一个旧例:元祐时,傅尧俞与苏颂同兼侍读,傅尧俞官位高于苏颂,但因傅尧俞陈乞苏颂为“国之老臣,学识贯通”,故而迩英阁进见时,特令傅尧俞在苏颂之下。

(三)朝参、朝谢

朝参是日常朝会中的一套礼仪程序,神宗朝参改革期间,在扩大赴朝参官员的范围时,借助了杂压的作用。元丰五年(1082)十二月,

臣僚在接受除命之后,一般有告谢、正谢之礼。判定个别官职是否在朝谢的范围内,也要参考杂压的次序。乾道七年(1171)五月,閤门言:

六曹郎中、直龙图阁告谢、正谢二礼并行,根据杂压的次序,临安府判官、推官在六曹郎中之下、直龙图阁之上,故而临安府判官、推官有正谢之礼,但是否告谢并不明确。其后,诏令临安府判官、推官“从高”安排,依六曹郎中例告谢。

(四)封赠、回授

(五)牒试

另一方面,身为武选官的閤门祗候,通过“比类”职事官的方式,也得到了牒本宗试之权。嘉定六年(1214)四月,乡贡进士邢渤等上言:

(六)学官荐举、推赏

统而观之,元丰以后到南宋时期,杂压的适用范畴远不局限于排定班位,其实际的功能日益呈现多元化的发展趋势。

其一,在元祐以后,宋廷逐渐将杂压运用于一些等级安排之中,搭建各类官职(职事官、寄禄官、贴职、武阶官、伎术官等)之间的等级联系,用以平衡、协调阶秩与职任之间存在的等级差距,使待遇在分配上兼顾上述两个方面,甚至在必要时更偏重于职任,不拘泥于阶官高下“单一标准”,有效提高了务实性。不过,明确、严格的等级界限一旦被打破,变得富有“弹性”,乃至有商讨的余地,在提供更多选择的同时,也埋下了深层的隐患。其后,处在等级界限边缘、原本被排斥在外的一部分臣僚,如京官、武选官、带其他差遣等,也开始借用杂压,通过参照、比附杂压中与之班位邻近官职(如在京差遣比类职事官、武臣比类文臣),逾越旧规,强行挤进原定的界限之内,获得高过自身等级的一部分特权。这类的情况,在徽宗、孝宗时期尤为突出。徽宗时,政治氛围已偏离常态,赏赐趋滥,孝宗时受到“右武”倾向的影响,部分地提升了武选官的等级待遇,当时的措置之一,是令武选官参比文官的班位,获得相应层次的身份待遇。

其二,不同于北宋前期,在不同的排班场合之下优先原则各不相同(内殿起居立班、侍宴杂坐、入省相压等),南宋以后,更倾向于把既有复杂、多元的排班方式加以整合、简化,尽可能地用杂压来安排班位,避免在繁琐的仪节上投入更多的政治成本。当然,这样的排序方式,在凸显个人的同时,反而淡化了官职类别、机构差异、资历深浅等其他因素,故而激起了朝臣的一些反对意见。

其三,还有一些相比于“分类”,更加注重“分等”的综合性排序中,也尝试用到杂压,如庶官轮对、朝参行立次序、朝服等级等。