生姜/料酒脱腥过程中大鲵肝挥发性有机物动态变化

2022-01-13赵萍陈小华刘俊霞裴金金金文刚王景华陈德经

赵萍,陈小华,刘俊霞,裴金金,金文刚*,王景华,陈德经*

1(陕西理工大学 生物科学与工程学院,陕西 汉中,723001)2(陕西理工大学 陕西省资源生物重点实验室,陕西 汉中,723001) 3(汉中市科技资源统筹中心,陕西 汉中,723001)

大鲵(Andriasdavidiauns)是我国人工养殖成熟的重点水生动物品种之一,已在多个省市实现了规模化人工养殖。因其食用和药用价值极高,被誉为“水中活人参”[1-2]。肝脏是大鲵内脏的主要组成部分,约占内脏质量的50%~60%,是大鲵加工的主要副产物。动物肝脏含有丰富的营养物质,通常可供人类食用[3]。目前对大鲵肝脏的研究主要集中在营养组分及比例[4]、蛋白质种类[5]、脂肪酸的种类及比例[6]等。由于养殖大鲵饲养以鱼饵料为主,商品鲵不同分割部位,特别是肝脏具有较重腥味,降低了部分消费者的接受度,限制了其进一步应用开发。

水产品腥味物质主要包括烃类、醇类、醛类、酯类、酮类以及少量呋喃、硫醚、萘类等挥发性有机物[7]。目前, GC-MS、全二维气相色谱-飞行时间质谱、气相色谱-嗅闻、电子鼻和气相-离子迁移谱(gas chromatography-ion mobility spectroscopy,GC-IMS)等被广泛应用到水产品挥发性成分检测中[8-12]。与传统GC-MS比较,GC-IMS是较新兴的挥发性有机物分离和检测技术,该技术有样品制备简单和风味成分可视化等优点,已被用于水产品不同部位加工贮藏[13-15]、烹饪过程[11, 16]中挥发性成分检测领域。

感官掩蔽法是水产品最广泛使用的一种脱腥方法,其原理为通过香辛料浸泡、腌制等工艺,利用香辛料特有风味掩盖水产品腥味物质,从而降低整体腥味,在家常烹饪和中央厨房场景广泛使用[17]。吴吉玲等[18]、廖涛等[19]、周若琳等[20]采用感官掩蔽法分别对大西洋鲭鱼、白鲢鱼、草鱼的脱腥效果进行研究,发现葱、姜、蒜、料酒等香辛料,对腥味的掩盖效果较好且被广泛应用。此外,采用红茶、迷迭香提取物处理对美国大口胭脂鱼[21]、白鲢鱼[22]进行处理,也达到一定的脱腥效果。

前期利用GC-IMS对大鲵不同部位挥发性物质进行了分析[7],发现大鲵肝与其他部位组织挥发性成分有较大差异。但是大鲵肝脱腥前后挥发性气味成分的研究,鲜见报道。为促进大鲵肝进行食品开发和转化,本研究利用GC-IMS技术分析了生姜、料酒处理对大鲵肝挥发性有机物的影响,并利用正交偏最小二乘法判别(orthogonal partial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA)筛选特征性成分,旨在为大鲵肝脱腥及开发利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与设备

主要材料:新鲜大鲵肝脏,汉中市龙头山水产养殖开发有限公司大鲵分割生产线,2 h内低温运回实验室后4 ℃冷藏备用;城固黄姜,当地农贸市场;料酒(含黄酒、香辛料、食盐、酵母抽提物、谷氨酸钠、5′-呈味核苷酸二钠, 酒精度≥10%vol),山东鲁花集团有限公司。

主要仪器:FlavourSpec®风味分析仪,德国G.A.S 公司。

1.2 实验方法

1.2.1 生姜、料酒脱腥大鲵肝脏样品制备

取大鲵肝脏流水清洗后,在案板切为薄片(厚度约为0.7 cm),准确称取1 000 g于不锈钢盆中,然后加入生姜碎末160 g,料酒300 mL搅拌均匀,盖上保鲜膜4 ℃腌制脱腥,分别取0、5、10、15、20 min的脱腥大鲵肝脏切片流水清洗后,厨房纸吸干表面水分,分别标记为GCW-0 min、GCW-5 min、GCW-10 min、GCW-15 min和GCW-20 min,装入自封袋4 ℃冷藏供后续分析。

1.2.2 腥味值评价

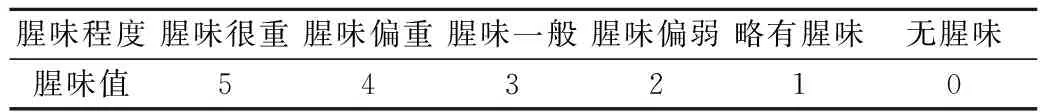

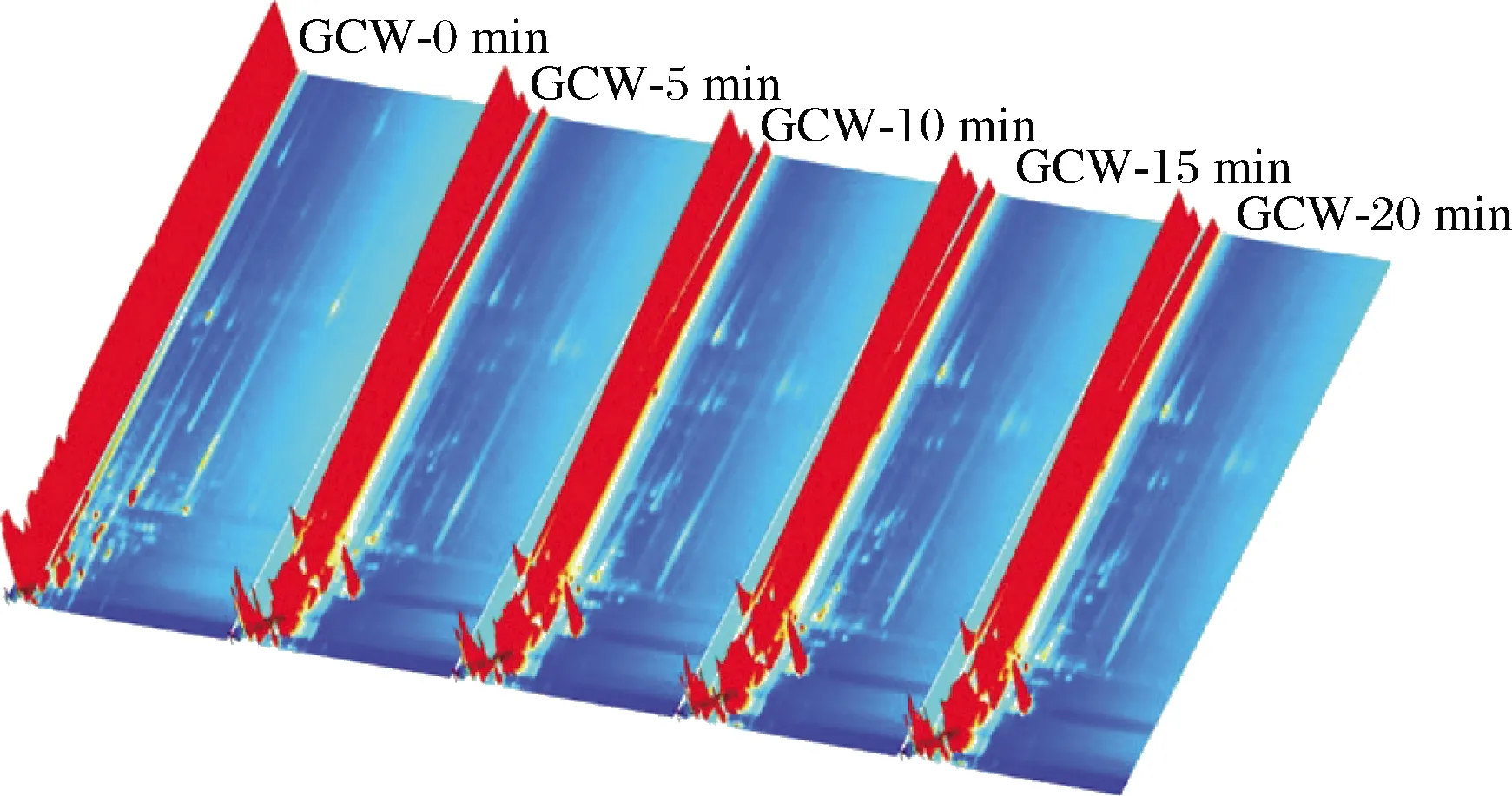

利用感官评价方法进行腥味值评分,评价人员的招募、筛选、培训参考GB/T 16291.2—2010《感官分析 选拔、培训和管理评价员一般导则》,由食品专业在读学生志愿者组成。评分前进行感官评价、基本气味识别能力等培训、经初筛和复筛后确定10名年龄21~22岁食品专业本科生(5男,5女),在食品感官评价实验室内进行[室温(25±1) ℃],评定时用专用感官鼻夹将鼻子夹住,排除其他气味的干扰,以蒸馏水作为参照(分值为0),根据表1的评分标准进行腥味值评分[23],取平均值为大鲵肝最终腥味值。

表1 大鲵肝腥味评价标准 单位:分Table 1 Evaluation standard of giant salamander liver smell

1.2.3 大鲵肝挥发性成分分析

采用GC-IMS对生姜、料酒处理不同时间大鲵肝脏样品挥发性成分进行分析。分别取不同脱腥时间大鲵肝脏、匀浆后精密称取2.0 g,装入20.0 mL顶空进样瓶中,60 ℃保温 15 min,上机FlavourSpec®风味分析仪直接分析,每个样品平行测定3次,利用仪器软件获得挥发性物质差异谱图,并通过软件中NIST和IMS数据库可对挥发性物质进行定性分析。仪器实际运行参数信息,详见前期对大鲵不同组织挥发性成分GC-IMS分析报道[13]。

1.3 数据统计分析

数据以平均值±标准差表示,采用SPSS 22.0软件进行单因素方差分析,t检验进行差异显著性分析。利用风味仪(laboratory analytical viewer,LAV)和 Reporter、Gallery Plot、Dynamic PCA 3个插件分析风味物质数据,通过内置GC×IMS Library Search NIST数据库和IMS数据库对样品气味成分进行定性分析。GC-IMS谱图数据导入SIMCA-P 14.1软件中进行OPLS-DA分析,绘制散点图、置换检验拟合曲线和VIP值分析。大鲵肝特征性挥发性成分主成分和聚类热图,利用ClustVis在线统计工具中主成分分析(principal component analysis,PCA)和Heatmap插件绘制(https://biit.cs.ut.ee/clustvis/)。

2 结果与分析

2.1 不同脱腥时间大鲵肝腥味值评分

表2为采用生姜、料酒脱腥过程中,大鲵肝经过感官评价得出的腥味值。由表2可以看出,大鲵肝初始腥味值为4.52,经过生姜、料酒处理前10 min,腥味值显著降低(P<0.05),随着脱腥时间的延长(10~20 min),腥味值降低幅度较小。生姜、料酒处理后挥发性成分可进入水产原料中增香、掩盖腥味物质,还有部分腥味成分与生姜、料酒发生相互作用综合导致整体腥味程度降低[18,20]。因此,大鲵肝生姜、料酒脱腥处理10 min,即可达到较好的去腥效果。

表2 不同脱腥时间大鲵肝腥味值评分 单位:分Table 2 Smell score of giant salamander liver at different deodorization time

2.2 不同脱腥时间大鲵肝挥发性成分GC-IMS谱图

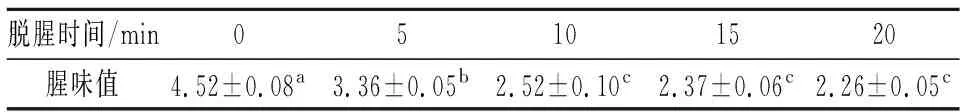

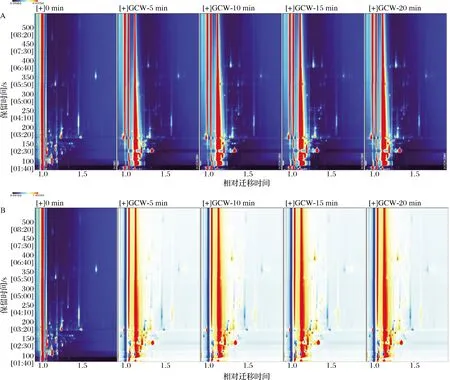

对不同脱腥时间大鲵肝样品挥发性成分进行分析,图1是由该仪器自带LAV分析软件中的Reporter插件程序获得的大鲵肝挥发性成分3D谱图。纵坐标表示保留时间,横坐标表示漂移时间,红色垂直线表示离子峰信号强度,离子峰两侧的每个点代表一种挥发性成分,颜色的深浅表示含量的高低。一种化合物可能会产生1、2个或多个斑点(指示单体、二聚体或三聚体),受到挥发性有机物含量和状态的影响[13-14, 16]。图1中挥发性成分3D谱图从左到右分别为生姜、料酒脱腥0、5、10、15、20 min大鲵肝脏样品。从谱图外观可见,不同脱腥时间大鲵肝样品的GC-IMS三维谱图难以用肉眼分析差异(图1)。

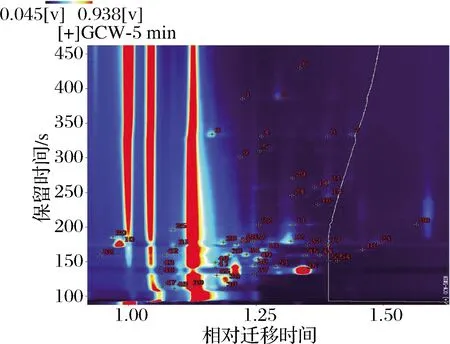

将图1中3D的GC-IMS图转换生成二维俯视平面图(图2),能直观对比分析不同脱腥时间大鲵肝脏挥发性有机物的差异。由图2可以看出,不同脱腥时间大鲵肝脏样品挥发性成分通过GC-IMS技术可以得到较好的分离,其GC-IMS特征风味谱图具有相对差异性。前期研究分析了大鲵不同部位挥发性成分GC-IMS谱图的差异[13],发现大鲵肝与其他部位挥发性成分具有较大差异性。本研究利用GC-IMS技术表明,不同脱腥时间大鲵肝脏挥发性成分也呈现出一定的差异性,其原因可能与脱腥过程中生姜、料酒中部分成分迁移进入大鲵肝脏以及部分有机物分解、掩盖等综合因素引起[18, 20]。

图1 不同脱腥时间大鲵肝脏GC-IMS三维谱图Fig.1 Three dimensional GC-IMS spectra of giant salamander liver at different deodorization time

A-俯视图;B-对比图图2 不同脱腥时间大鲵肝脏GC-IMS二维谱图Fig.2 Two dimensional GC-IMS spectra of giant salamander liver at different deodorization time

2.3 不同脱腥时间大鲵肝脏GC-IMS挥发性成分定性分析

经过对比特征性风味物质的保留时间和迁移时间,通过GC-IMS数据库识别从而实现挥发性物质的定性分析。图3为生姜料酒脱腥5 min大鲵肝样品Library Search定性分析结果,图中信号峰旁的数字,表示一个具体风味化合物。调用风味仪NIST气相保留指数与IMS迁移时间数据库,从不同脱腥时间大鲵肝样品中鉴定了32种挥发性有机物成分,包括醇类10种、醛类8种、酯类5种、酮类5种、烯烃类3种和醚类1种,有机物定性及相对含量见表3。

图3 不同脱腥时间大鲵肝脏挥发性成分离子迁移谱定性分析Fig.3 IMS qualitative analysis of volatile flavor compounds of giant salamander liver at different deodorization time

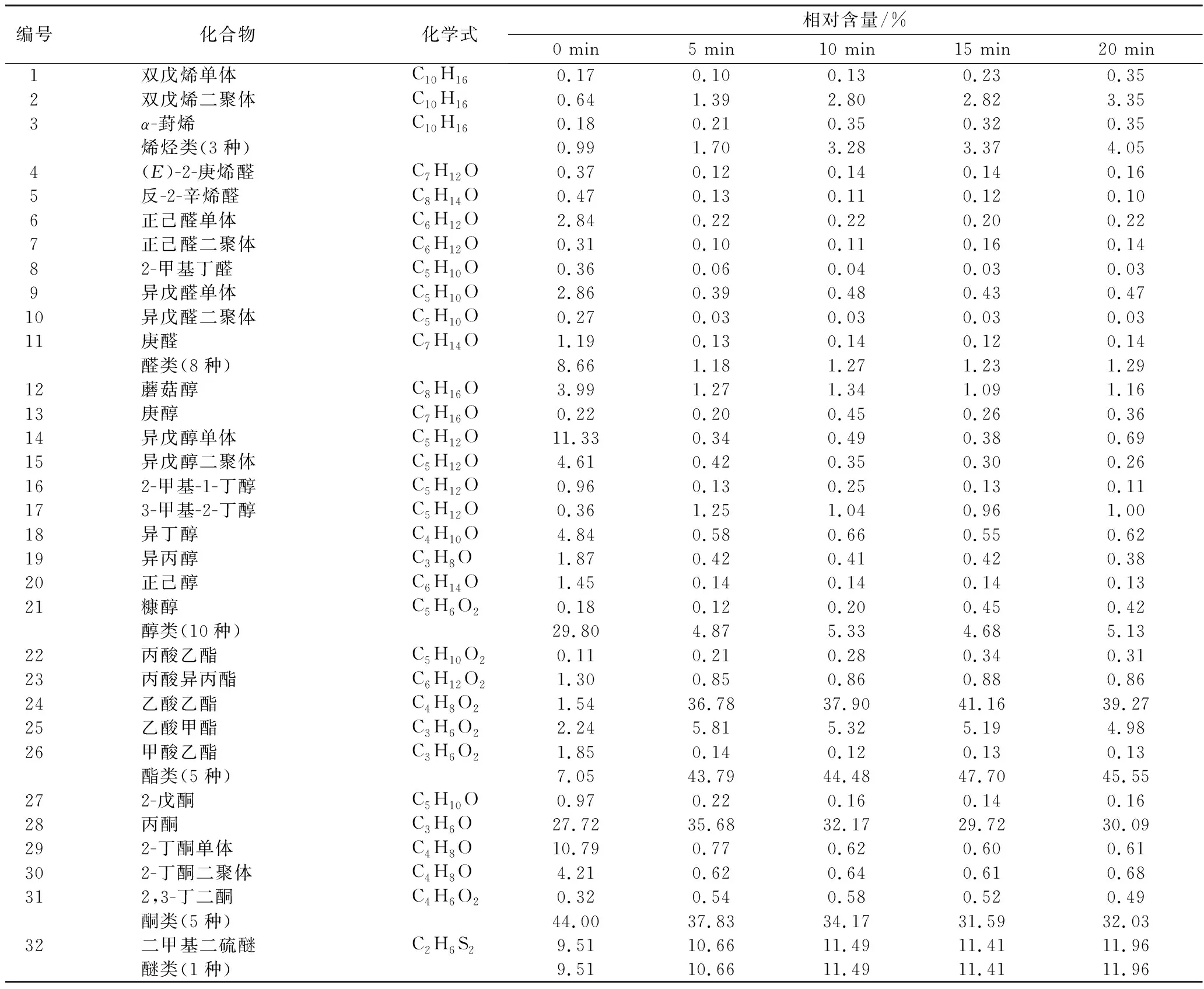

表3 不同脱腥时间大鲵肝脏鉴定的挥发性成分及相对含量Table 3 Volatile flavor compounds identified from giant salamander liver and its proportion at different deodorization time

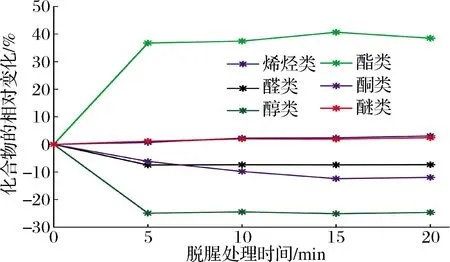

由表3可知,大鲵肝脏脱腥前(0 min),挥发性成分以醇类(29.8%)、酮类化合物(44%)为主,其次是醛类(8.66%)、酯类(7.05%)、醚类(9.51%)和烯烃类(0.99%)物质。而经过生姜/料酒处理不同时间后,大鲵肝脏挥发性组成发生较大变化,脱腥5 min时大鲵肝中主要酯类(43.79%)、酮类(37.83%),其次是醚类、醇类、烯烃类和醛类物质。随着脱腥时间的延长,这些组分的相对含量略有波动,变化不明显。图4更直观地描述了各类挥发性有机物在脱腥过程中的相对变化。如图4所示,与脱腥前相比,在脱腥5 min时烯烃类、醛类、醇类、酯类、酮类、醚类化合物的增幅分别为0.71%、-7.48%、-24.93%、36.74%、-6.17%、1.15%。醛类、醇类、酮类化合物含量与0 min相比明显下降,而酯类化合物含量明显增加,增加幅度较大,烯烃类、醚类化合物含量呈增加趋势,但波动幅度不大。而在脱腥10、15、20 min除酮类化合物以外,其他各化合物的变化趋于稳定。酮类化合物含量5、10、15 min的增幅分别为-6.17%、-9.83%、-12.41%,均呈现下降趋势,且下降明显。生姜/料酒处理后大鲵肝中醇类、酮类和醛类物质相对含量明显下降,结合感官腥味值评分推测这些组分可能是大鲵肝腥味的物质基础。而大鲵肝脱腥后酯类物质相对含量明显增加,通常酯类化合物能够赋予食品特殊的果味和甜味[24],如乙酸乙酯具有好闻的芳香味,在脱腥过程中其含量由0 min的1.54%,脱腥后增加到36.78%~41.16%,增加幅度大,对大鲵肝脏腥味的改善可能有重要的贡献。结合感官腥味值评分,生姜、料酒脱腥10 min即可对大鲵肝达到较好去腥效果。同时,生姜/料酒处理后,大鲵肝中烯烃类、醚类相对含量略有增加,可能来源于生姜、料酒中挥发性成分的渗透迁移[20, 25]。此外,脱腥过程中清洗可能也会降低部分内源腥味成分和生姜/料酒掩盖的挥发性成分含量,对整体挥发性有机物结果准确性产生干扰,值得进一步深入探究。

图4 大鲵肝脏脱腥过程中各类化合物的相对变化Fig.4 Relative changes of various compounds during liver deodorization of giant salamander

2.4 不同脱腥时间大鲵肝挥发性成分指纹

为进一步分析比较不同脱腥时间大鲵肝样品挥发性成分的差异,采用LAV分析软件中Reporter和Gallery Plot插件构建不同脱腥时间大鲵肝挥发性成分指纹图谱(图5),以可视化方式呈现了不同脱腥时间大鲵肝挥发性成分的动态变化。

图5 不同脱腥时间大鲵肝挥发性成分指纹谱图Fig.5 Fingerprint of volatile organic compounds of giant salamander liver at different deodorization time

由图5可知,不同脱腥时间大鲵肝中挥发性有机物分布不同,具有各自特征区域,同时也存在共同区域。A区域为大鲵肝脱腥前(0 min)特征挥发性成分区域,包括异丙醇、正己醛单体及其二聚体、(E)-2-庚烯醛、反-2-辛烯醛、异戊醛单体及其二聚体、异戊醇单体及其二聚体、正己醇、2-甲基-1-丁醇、庚醛、2-丁酮单体及其二聚体、异丁醇、2戊酮、甲酸乙酯、2-甲基丁醛等有机物;B区域为脱腥5 min后大鲵肝特征挥发性成分区域,包括乙酸乙酯、丙酸异丙酯、二甲基二硫醚、3-甲基-2-丁醇、乙酸甲酯、糠醇、丙酸乙酯、庚醇等有机物;C区域为脱腥10 min 大鲵肝特征挥发性成分,在B区域基础上,α-葑烯、双戊烯单体、二甲基二硫醚、庚醇等有机物含量有所增加;D区域为脱腥15~20 min后大鲵肝特征性挥发性成分,与脱腥10 min较为类似,在C区域基础上,α-葑烯、双戊烯单体及二聚体、二甲基二硫醚、庚醇、丙酸异丙酯、乙酸乙酯含量略有增加,这些特征性区域挥发性成分相对含量见表3。由图5还可看出,大鲵肝经生姜、料酒脱腥前后,指纹图谱上特征区域内挥发性有机物成分差异明显,特别是A区域中挥发性有机物可能是大鲵肝腥味的物质基础。

2.5 OPLS-DA及模型验证

OPLS-DA是一种基于目标成分与样品类别关系模型的统计算法。利用OPLS-DA中的score plot对不同脱腥时间下肝脏样品中的挥发性有机物质进行分类,结果如图6所示。随机改变分类变量的排列顺序建立相应的模型,图中RX2(cum)=0.952,RY2(cum)=0.861,当R2和Q2的值处于0.5~1时,表明模型有较好的概括解释率,Q2(cum)=0.703,表示模型有较好的预测能力[16, 26]。本研究中模型的稳定性和预测性能较好,提示构建的模型稳定性及预测能力均符合要求,可用于区分脱腥过程中大鲵肝脏挥发性成分的差异,与徐永霞等[16]在研究海鲈鱼蒸制过程中的构建的OPLS-DA模型参数结果相近。

图6 不同脱腥时间大鲵肝挥发性成分OPLS-DA得分图Fig.6 OPLS-DA analysis of giant salamander liver at different deodorization time

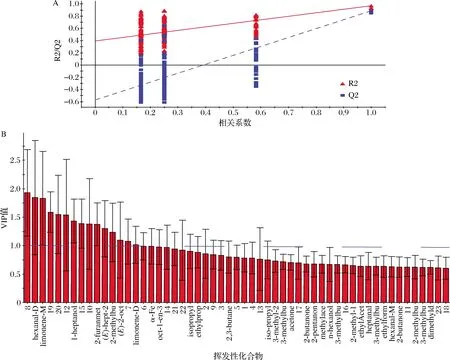

利用置换检验对OPLS-DA所做的模型进行验证,根据样本数据的随机排列情况进行统计学推断。该方法将样本进行顺序上的置换(permutation test,n=200),重新得出统计检验量,构造经验分布,以此为基础进行建模。图6中Q2代表累计交叉有效性,其值与模型预测能力成正比关系;R2代表累计方差值,表示有被用来建立OPLS-DA判别模型的原始数据数量,其值越大反映出模型解释变异越好[16, 26]。对OPLS-DA模型进行拟合,得到RX2=0.952,RY2=0.861,Q2=0.703,提示所建模型拟合效果较好。为了继续验证模型是否存在过拟合,将部分样本类别进行200次的置换拟合,结果见图7-A,图中R2与左边纵轴相交(0, 0.396),Q2与左边纵轴相交(0, -0.572),R2和Q2两条回归线斜率相对较大,左边随机排列产生的实验值R2和Q2值均低于最右边的R2和Q2值,且Q2回归线的截距是负数,说明OPLS-DA判别模型无过拟合现象[16, 26],该模型可用于不同脱腥时间大鲵肝脏挥发性成分的分类判别。

通过GC-IMS指纹图谱,将不同脱腥时间下的大鲵肝脏样品32种挥发性化合物的关系进行可视化。依据 OPLS-DA模型中的变量重要性(VIP值)将每个变量对分类的贡献进行量化,筛选VIP值>1的挥发性有机物作为潜在的特征风味成分,结果如图7-B所示。图7-B中大鲵肝脱腥过程中共有8种特征挥发性风味物质(VIP>1),包括醇类3种(庚醇、糠醇和2-甲基-1-丁醇)、醛类3种[反-2-辛烯醛、(E)-2-庚烯醛和正己醛二聚体]、烯类2种(双戊烯单体和二聚体)。该结果与徐永霞等[16]利用GC-IMS建立的海鲈鱼蒸制过程中OPLS-DA模型,通过VIP值确定了11种特征挥发性标志物方法较为相似。

A-OPLS-DA拟合曲线;B-VIP值分布图7 不同脱腥时间大鲵肝挥发性成分OPLS-DA拟合曲线及VIP值分布Fig.7 OPLS-DA simulation and VIP distribution of giant salamander liver at different deodorization time

2.6 不同脱腥时间大鲵肝特征挥发性物质主成分及聚类分析

为直观区分脱腥处理过程中大鲵肝特征挥发性化合物的变化,对筛选的8种特征性化合物成分通过GC-IMS谱图信号强度进行主成分和聚类分析,结果见图8。PCA表明,脱腥过程中筛选的8种特征性有机物前2个主成分PC1和PC2,贡献率分别为54%和23%,总和为77%,包含了大鲵肝脏样品的大部分信息,能代表大鲵肝脏挥发性气味的主要特征;而且同一脱腥时间大鲵肝样品中8种特征风味物质相对聚集,使得不同脱腥时间大鲵肝样品实现较好的区分(图8-A)。

图8-B为通过这些特征风味化合物的信号强度绘制的聚类热图。可以看出不同脱腥时间下大鲵肝脏样品8种特征挥发性有机物差异,根据大鲵肝脏挥发性物质特征可大致分为三类,分别为脱腥前(0 min)、脱腥初期(5、10 min)和脱腥中后期(15、20 min)。未脱腥大鲵肝中8种特征挥发性有机物中,反-2-辛烯醛、2-甲基-1-丁醇、(E)-2-庚烯醛、正己醛二聚体含量相对较多;脱腥5 min后,8种特征性有机物种类和含量总体逐渐降低,部分有机物如庚醇、双戊烯(单体、二聚体)含量略有增加;脱腥10 min后,大鲵肝中2-甲基-1-丁醇、双戊烯、庚醇含量明显增加;脱腥15~20 min,大鲵肝中挥发性成分较为相近,以庚醇、(E)-2-庚烯醛、正己醛、糠醇和双戊烯(单体、二聚体)含量相对较多。本研究说明大鲵肝脏通过脱腥处理,生姜、料酒中挥发性成分逐渐进入大鲵肝中,与大鲵肝挥发性有机物相互作用,可能是造成不同脱腥时间大鲵肝脏特征性挥发有机物动态变化的原因[18, 20]。结合感官腥味值评分,生姜、料酒脱腥10 min 即可对大鲵肝达到较好去腥效果。尽管本研究筛选出了大鲵肝脏脱腥过程中8种特征挥发性有机物质,但尚未对其进行定量分析,未来可结合GC-MS和相对气味活性值深入阐述大鲵肝脏腥味物质的精细变化。

A-主成分得分;B-聚类热图图8 不同脱腥时间大鲵肝特征挥发性成分主成分及聚类分析Fig.8 PCA score of fingerprint of volatile organic compounds of giant salamander liver at different deodorization time

3 结论

采用GC-IMS技术初步确定了生姜、料酒处理不同时间大鲵肝挥发性有机物成分的变化。脱腥过程中,从GC-IMS挥发性有机物指纹图谱中共鉴定出32种挥发性有机化合物,包括醇类10种、醛类8种、酯类5种、酮类5种、烯烃类3种和醚类1种。随着生姜/料酒脱腥不同时间,大鲵肝中醇类、酮类和醛类相对含量下降,而酯类、烯烃类和醚类相对含量增加。采用OPLS-DA建立了稳定性和预测能力较好的判别模型,从GC-IMS鉴定出的32种挥发性有机物中筛选出8种特征标志物(VIP>1),包括醇类3 种(庚醇、糠醇和2-甲基-1-丁醇)、醛类 3 种[反-2-辛烯醛、(E)-2-庚烯醛和正己醛二聚体]、烯烃类2种(双戊烯单体和二聚体)。脱腥过程中,反-2-辛烯醛、(E)-2-庚烯醛、正己醛二聚体、糠醇、2-甲基-1-丁醇和双戊烯单体在脱腥过程中含量呈现下降趋势,而庚醇和双戊烯二聚体含量呈增加趋势,可能是生姜/料酒对大鲵肝腥味成分脱除与掩盖综合作用引起。主成分和聚类分析表明,可根据这些特征标志物相对含量变化对不同脱腥时间大鲵肝进行区分。