乡村振兴背景下耕地抛荒“社会生态治理路径”研究

——以河南省L市D镇为例

2022-01-06张闻龙郭晨晓

饶 静 张闻龙 郭晨晓 袁 伟

耕地是人类赖以生存和发展的基础,是经济社会可持续发展的重要因素。尽管中国实行了最严格的耕地保护政策,耕地保护形势仍然严峻。2021年第三次全国国土调查数据显示,中国耕地面积为12 786.19万公顷(191 792.79万亩)(1)第三次全国国土调查主要数据公报.自然资源部官网.(2021-08-25)[2021-08-25].http:∥www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202108/t20210826-2678340.html。。按2021年第七次全国人口普查结果全国总人口为1 443 497 378人测算(2)第七次全国人口普查公报.国家统计局官网.(2021-05-11)[2021-05-11].http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818820.html。,全国人均耕地仅为0.088 58公顷,呈下降趋势,且远低于世界人均耕地水平。中国土地矿产海洋资源统计公报显示,2017年全国因建设占用、灾毁、生态退耕、农业结构调整等减少耕地面积32.04万公顷,通过土地整治、农业结构调整等增加耕地面积25.95万公顷,年内净减少耕地面积6.09万公顷(3)2017年中国土地矿产海洋资源统计公报.自然资源部官网.(2018-05-18)[2021-05-18].http:∥gi.mnr.gov.cn/201805/t20180518_1776792.html。。当前社会经济运行中广泛存在耕地抛荒现象,其对粮食安全、经济发展、社会运行和生态保护的影响难以测量和评估[1-2],增加了粮食安全风险。目前耕地抛荒治理路径包括:(1)现代化路径,强调推动产业结构调整、加大农业基础设施建设、进行土地流转、培育新型农业经营主体及稳定粮食生产等[3-4];(2)行政路径,指县乡村基层政府和组织通过执法、劝阻、鼓励等行政手段,遏制耕地抛荒、“非农化”和“非粮化”现象[5-6];(3)技术路径,强调通过开发和推广小型农业机械和现代农业技术,尤其劳动力节约型技术,来解决抛荒问题[7];(4)生态路径,强调推动抛荒向休耕转换,以达到治理耕地抛荒的目的,并为国家休耕制度的建立提供实践基础[8],但休耕和粮食生产之间存在一定风险和矛盾;(5)经济路径,强调改进粮食直补政策,按照“谁种粮谁受惠”的原则,通过建立粮食生产的利益补偿机制,提高农民种粮的生产积极性[9]。上述治理路径对耕地抛荒起到了一定的治理效果,但也面临不少问题。现代化路径难以遏制耕地撂荒,受种粮效益等因素影响,进行土地流转对耕地闲置的影响不明显[10]。反而土地流转制度的不完善还在某种程度上减缓了撂荒发生[11]。2020年下半年国务院办公厅相继印发了《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》等文件,通过行政手段短时间内在一定程度上遏制了耕地抛荒现象,但由于耕地抛荒与农民家庭经济活动安排密切相关,行政强制有可能引致农民不理解和基层冲突。农村耕地长期存在“保护和抛荒的悖论”——一方面国家投入大量资金、项目和人力进行耕地资源的保护,另一方面稀缺的耕地资源却得不到农户的珍惜,经常抛荒。

耕地抛荒发生于国家现代化发展转型的背景下,影响着粮食安全和农业农村发展,实施主体是分散的、个体的和广泛存在的千万家农户。只有对发展过程中人和耕地之间动态复杂的关系进行研究,才能解释农户生计、耕地保护和粮食安全关系中的耕地抛荒现象。本研究以河南省L市D镇为例,在农民理性和农政理论研究基础上,形成“农户生计理性”分析框架,对案例社区城市化、工业化和现代化过程中的农户耕地利用(抛荒)行为进行了分析和解释,将社会系统与生态系统相结合,提出耕地抛荒的“社会生态治理路径”。研究认为耕地抛荒是发展过程中农民理性行为的结果,治理耕地抛荒是改善农户生计,实现生活富裕;保护耕地资源,实现生态宜居;保障粮食和农业生产,实现产业兴旺的关键所在。政策制定者应充分了解农户和农村社区的韧性,有效引导农民理性行为,调节社会系统和耕地生态系统之间的复杂关系,在农户生计、耕地保护和粮食安全之间形成平衡,从而妥善解决耕地抛荒问题,实现乡村振兴的战略目标。

一、中国耕地抛荒现状

耕地抛荒一般指具备耕种条件的耕地,其承包经营单位或农户,由于各种原因不进行或减少耕种土地,致使土地闲置荒芜或未充分利用的现象[12]。耕地抛荒有狭义和广义之分[13]。狭义耕地抛荒指耕地在一段时间内未被耕种而荒芜的现象,例如世界粮农组织所定义的抛荒耕地是5年以上没被农业生产利用的可耕地[14]89-90。广义耕地抛荒既包括耕地长期闲置状态,又包括耕地利用不充分状态,包括“双改单”“水改旱”和集约度下降等耕地边际化利用[15]。

中国较大规模的耕地抛荒始于20世纪80年代,农村改革促进了农业生产,也促使部分农民外出务工,一些耕地因此而抛荒[16]。从安徽省的调查数据来看,抛荒第二次高峰出现在1992年左右,后因推动第二轮土地承包政策缓解,到1997年农产品过剩,耕地抛荒再次蔓延。2004年农业税取消,短期缓解了撂荒,之后农村耕地抛荒现象又重新抬升[17]。且耕地抛荒从隐性抛荒(不充分利用)向显性抛荒(不耕种)、暂时性抛荒向常年性抛荒演变,抛荒周期越来越长[12]。

中国耕地撂荒大多发生在山地丘陵较多的省份[18],也不同程度存在于河南、山东、黑龙江、安徽等粮食主产区[1]。山区耕地撂荒率在省级尺度上呈现出南高北低的空间格局,其中,江西、重庆两省(市)撂荒率最高,甘肃、浙江、四川、湖南、广西次之,东北的长白山区最低[19]。耕地抛荒现象普遍存在,1992—2017年全国范围内有撂荒记录的县(市)共165个[20],在重庆、四川、湖北、湖南、贵州、福建、陕西、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、山东、吉林、西藏等省区市普遍存在[4,21-33]。根据2011年央视报道,原国土资源部调查发现中国每年撂荒的耕地近3 000万亩(4)冯创志.土地抛荒屡屡出现的警示.中国经济网.(2012-02-16)[2021-03-18].http:∥views.ce.cn/view/ent/201202/16/t20120216_23077113.shtml。。金芳芳和辛良杰利用中国家庭收入调查(CHIP)数据得出2002—2013年间中国闲置耕地比例从0.32%上升到5.72%[10];全国 29个省份、262个县市的住户跟踪调查发现2011年和2013年分别有13.5%和15%的农用地处于闲置状态[34]。在撂荒持续时间上,肖国峰等的研究显示1992—2017年间最大持续撂荒时间为15年,大部分耕地持续撂荒时间在4年之内,少数耕地持续撂荒时间超过10年[31]。

耕地撂荒是多元因素驱动产生的,社会经济条件和耕作条件是山区耕地抛荒的主要原因[35]。耕地坡陡无法开展机械作业、土地贫瘠和耕地距离远等自然因素占据主导[33],供水条件恶化、水土流失、常年干旱、土地沙化和风沙掩埋、土地盐碱化等也是重要原因[3]。曹志宏等以及李升发和李秀彬认为社会经济要素的影响要远大于自然因素[36-37]。我们认为耕地抛荒是由社会经济因素、自然环境因素、制度政策因素综合驱动产生的自然资源管理现象。治理耕地抛荒对耕地资源保护、粮食安全、生态环境以及乡村振兴意义重大。党的十九大报告强调“人与自然是生命共同体”。在中国很多地区当地人创造了良好的农业实践,既保护环境又进行粮食生产,比如“梯田”“生态农业”和“粗放式耕地”等。如何激发当地人自然资源管理的能动性,利用社区和农民的韧性,引导农民的理性行为,发展本地化农业,在保护生态的同时又保证农业生产,实现生活富裕和产业兴旺,是解决耕地抛荒问题的重要路径。

二、理论分析框架

(一)农民理性研究

早期农民理性研究分为农民非理性和农民理性两种流派。(1)农民是非理性的。韦伯认为具有传统主义和保守主义思想的农民,其行为目标只是追求得到够用而付出最少,并非追求得到最多[38]。韦伯由此判断农民是非理性的。波耶克认为在荷属爪哇的人们普遍缺乏求利动机和财富积累的欲望,农民达到够用的状态即为满足[39]。恰亚诺夫认为小农生产是为了满足家庭消费需要,当家庭需要得到满足后,农民缺少持续增加生产投入的动力[40]。小农在农业生产的过程中追求风险最低化而非利益最大化。斯科特认为生存伦理根植于农民社会的经济实践和社会交易之中,是农民的道德原则和生存权利,在“安全第一”的生存伦理下,农民追求的行动目标不再是收入的最大化,而是较低的风险承受和较高的生存保障[41]。(2)农民是理性的。波普金针对斯科特“道义经济”学说,提出了政治经济学的核心假设,认为农民的行为活动并非没有理性[42]。舒尔茨认为农民作为“经济人”的角色丝毫不逊色于同时代资本主义的企业家、工厂主,农民对各类生产要素的配置符合帕累托最优原则。小农经济是贫穷的,但并非没有效率[43]110-111。林毅夫认为从农户的角度出发,农户的非理性行为其实是在种种外部因素限制下的理性表现[44]。

近年来学者们对农民理性有了更丰富的解释,农民是否理性已经不再是争论的焦点,研究的重点放在了农民在什么情况下表现出什么样的理性行为。杜赞奇认为“道义经济”和“理性小农”这两种看起来非此即彼、互不相容的模式似乎都能融洽地共处,并不是二者必居其一的[45]。黄宗智认为中国的农民既不完全是恰亚诺夫式的生计生产者,也不是舒尔茨所认为的利润追逐者,中国农民的生产行为受到家庭劳动力结构、农民社会地位和市场经济等因素的多重影响[46]。文军把当代农民外出就业的理性行为分为三个层次:生存理性、经济理性和社会理性,认为只有在满足了位于最低层次的生存理性后,农民的经济理性和社会理性才会产生[47]。何海涛和许涛认为追求收入最大化的经济理性是处于生存理性和社会理性之间的过渡层次[48]。李立嘉认为农民在做出理性选择时,其具体的行动过程一般会遵循生存理性、经济理性和生态理性的逻辑顺序。其中,生态理性超越了生存理性和经济理性,是人类社会发展进步的必然趋势和前进方向[49]。

(二)农政研究中的传统农业和农民

农政概念来源于马克思主义政治经济学的传统,指农业、农地、农民和农村这四个方面关于生产与再生产、物质资料与政治权力等的社会关系或阶级关系[50]。“农政问题”是国际学术界关于农业、农地、农民和农村的结构关系与制度安排如何转型变迁以及未来何去何从的研究,其五大经典理论框架包括马克思主义、实体主义、新古典/新制度经济学、生计框架、后现代/后结构主义[51]。在马克思主义看来,自给自足、独立分散和小规模的生产方式是传统农民落后贫穷的原因。小农生产是一种生产效率低下、落后的象征[52]762。小农摆脱贫困的方式是各种现代方法在农业中的应用[53]65。其他四个框架理论对小农生产的分析有着不同于马克思主义的路径。新古典/新制度经济学强调的是传统农业能够实现生产要素均衡而高效的配置[44]。后现代与后结构主义则认为小农贫困落后、效率低下是在“发展”中被建构出来的观点[54]。在生计框架和实体主义理论中,这种拥有自身生产资料、规模较小、独立自主的生产方式正是小农生产的优势所在,使得他们具有自主性和稳定性[55-56]。上述理论框架看似不同,但实际都认同以下观点:(1)传统农业和农民之所以成为问题,是由于宏观层面的经济变迁,特别是资本式发展引发农村地区的结构性变迁,让传统农民日益依附外部商品和条件,面临不利的交换关系,小农自主性降低,甚至遭遇破产,从而表现出效率低下、生产方式落后;(2)在现代化变迁中,传统农业和农民虽然呈现出诸多问题,但在传统社会的条件下传统农业和传统农民的实践精神、理性精神和高效率是极其卓越的,在社会文化和生态环境方面表现尤为优秀。

(三)本文分析框架——农户生计理性和社会生态治理路径

我们将耕地抛荒分为显性抛荒、隐形抛荒和变性抛荒。显性抛荒指耕地长期处于闲置状态,耕地变为荒地;隐性抛荒指的是长期未充分利用土地的状态,例如只种春不种秋(双季改单季)或养料人工投入不足等;变性抛荒指的是基于基本农田种植目标,粮食作物改种经济作物的行为[57],在基本农田上不种植粮食作物,而是种植经济效益高的经济作物(如葡萄)或容易管理的树木,也称耕地的“非粮化”[58]。变性抛荒的极端形式是耕地“非农化”,指耕地用途改为非农建设用地(如工业用地、交通用地等),耕地被侵占的现象[59]30。

(1) 农户生计理性。我们认为耕地抛荒是现代化发展转型过程中,农户面对外部环境变迁而作出的一种被动适应选择,体现了农户的理性行为逻辑。但不同类型的农户抛荒耕地行为的理性是不同的,可能是生存、经济和社会理性[47],也可能基于生态理性[49]复耕。农户行为并不一定严格遵循生存理性至生态理性的递进关系,而是农户根据其生计环境特点所决定。可将其概括为“农户生计理性”分析框架,即农户具有什么类型的生计特点,便会产生什么类型的理性行为,例如生存型生计理性、经济型生计理性、社会型生计理性和生态型生计理性等。生存型生计理性是指处于维系家庭最低或基本生活标准生计方式的农户所遵循的理性逻辑:追求风险最低化而非利益最大化。农村老人家庭多属于生存型生计理性。经济型生计理性是指农户处于发展型生计阶段,需要赚取较多资金支持家庭成员的教育、医疗和房屋等,其行为逻辑遵循“经济人”理性,与企业家一样,农民对各类生产要素的配置追求帕累托最优,大部分家庭会将主要劳动力用于打工和经商,而减少农业劳动力的投入。社会型生计理性是指农户在社会交往过程中常常展现种种利他和互惠行为,包括远低于市场价值的土地流转、农作物的赠送等,来维系社会成员关系和社会网络,以获得未来潜在发展。处于社会型生计理性的农户一般经济条件较好,非农收入水平较高。生态型生计理性,是通过一定的政策和行动减少外部结构对农户的负面影响,引导农户进行环境友好型的生态生计活动。生态型生计理性行为往往有利于实现耕地保护、生态保护和农户生计发展等多方面的目标。

(2)社会生态治理路径。随着对人与环境之间相互作用认识的不断深入,将社会环境和自然生态环境视为重要因素纳入相关分析中,将人类、社会和生态视为一个统一的有机整体加以研究逐步成为共识[60]。社会生态系统是人类社会系统与自然生态系统在特定时空的有机结合,人类社会与自然生态系统之间是相互作用和影响的。人类及其所有资源都嵌入在复杂的社会生态系统当中,在这个系统中集成了生态、社会与经济价值[61]。全球化、社会、政治和环境变化的影响结合在一起,给农村地区带来了新水平的社会生态风险[62]。农政研究也认为小农的效率低下和落后等是由宏观层面的经济变迁和资本式的发展引发的。应对当前和未来的农业风险和挑战的方法之一是增强农民与周围社会生态系统的韧性[63]。韧性是指系统适应变化或保持其基本功能的能力,不管它经历的变化条件如何[64]。韧性小农在与外部环境交互中,能从对环境的适应中获取自我稳定的力量,获得持续生存和发展的意志和能力[65]。传统农业农民虽然受到现代化风险社会的挤压表现不佳,但他们也极具理性、效率和韧性,具有适应变化或保持其基本功能的能力,会调整其农业生产和消费模式以应对农业政策和宏观经济条件的变化,能利用自身资源构建生计策略的主动地位[66]。处于社会系统中的农户,具有较强的韧性,但要实现可持续生计的发展,需要外部规划和政策来激发农户韧性,引导农户行为来应对外界的冲击,维持或增强有利于可持续发展的能力和资产,形成农户、社会和生态环境的良性互动。

三、案例研究

D镇位于河南省西部,距所属市区(L市)18.5千米,总面积88.56平方千米,下辖28个行政村和53个自然村,2020年总人口42 821人。课题组在D镇的山区、丘陵和平原地区各抽取2个行政村,按照行政村总户数比例确定每村的样本量,入村入户进行农户问卷调查。共发放入户问卷130份,回收有效问卷124份,并形成多个案例。

(一)研究社区总体情况

按资源条件将研究社区分为山区、丘陵和平原。(1)山区。山张村、翟湾村地处山区,户均耕地面积11.93亩,人均耕地面积3.46亩。海拔高、坡度大,地势陡峭,灌溉仅靠渡槽引山上的水,耕地均为“望天收”的旱地。村中无专门的机耕路,农业种植依靠肩扛手提和小型农业机械,部分地块需要经过陡坡。(2)丘陵。西寨村、焦村地处丘陵,户均耕地面积5.14亩,人均耕地面积1.18亩。地势高低起伏不平整,海拔较低,坡度较缓。有水浇地和旱地,水浇地可靠机井或渠水灌溉,旱地地势较高、沟壑纵横,只能靠渠水灌溉,来水时间不固定。(3)平原。郭村、曹寨村地处平原,户均耕地面积4.50亩,人均耕地面积1.20亩。地势平坦,海拔低,坡度小。村内耕地全部都是水浇地,依靠机井或者渠水均能实现有效灌溉。村内外的道路笔直平坦,耕地均可使用大型农业机械,村庄紧邻快速路,方便农产品运输和销售。

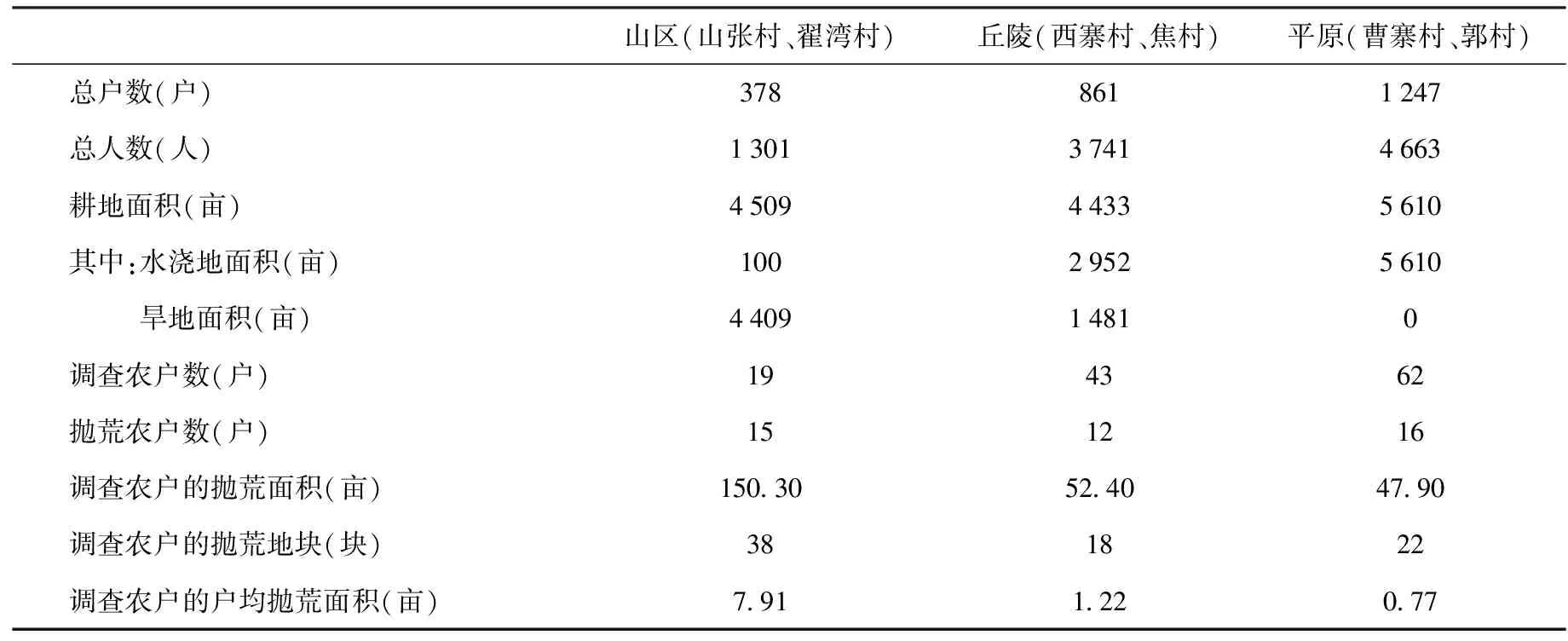

调查农户中,近五年出现过抛荒的农户分别为山区15户、丘陵12户和平原16户,占调查农户的比重分别为78.95%、27.91%和25.81%。山区、丘陵和平原调查农户的抛荒面积分别为150.30亩、52.40亩和47.90亩,山区、丘陵和平原调查农户的抛荒地块分别为38块、18块和22块。山区调查农户的户均抛荒面积为7.91亩,丘陵地区调查农户的户均抛荒面积为1.22亩,平原地区调查农户的户均抛荒面积为0.77亩(见表1)。

表1 研究社区耕地抛荒现状

(二)研究社区耕地抛荒的生计理性分析

1.山区:生存型生计理性下的抛荒

由于山区村交通不便和发展程度低,村里年轻人纷纷外出打工搬离村庄,山区村空心化严重,只有几十户老人在山上居住。独居山上的老年人由于身体素质和劳动能力下降,采取了以家庭口粮为目标,不盲目扩大面积,不追求规模收益,追求风险最低化而非利益最大化的生存型生计模式。在耕地利用过程中,主要表现为直接撂荒的显性抛荒,减少养分投入不注重产量的隐性耕地抛荒或种植抗旱能力较强的石榴、核桃等经济作物的“非粮化”变性抛荒。山区抛荒农户户主多为中老年人,户主年龄大于60岁的抛荒农户占比达73.33%,86.67%的抛荒农户家庭人口为1~3人,老龄化现象和无人种地的问题突出。86.67%的抛荒农户户主受教育程度为小学及以下,抛荒农户户主受教育程度较低。山区村调查农户中以投入不足为主的隐性抛荒耕地为15块,面积约39.7亩;以“非粮化”为主的变性抛荒耕地为19块,面积约106.6亩。

案例1:农户P,今年67岁,儿子在县城电厂工作,女儿在林业局工作,只有过年过节有假期时才有空回来。P和老伴身体不好,时常腰疼,无法完成收玉米和运送秸秆这些繁重的农业体力劳动。家中有9亩地,7亩地种核桃,2亩地只种小麦不种玉米,小麦使用小型收割机收获后留足自家吃的,其余的直接在地里卖掉。“今年天旱,又不能浇,一亩地才收了四百来斤,都顾不住吃,这地太洼也没人要。”

山区抛荒现象是当地农户对地区自然条件、资源禀赋和人地关系等条件的适应性结果,也是当地农民生存型生计理性的体现。生存型生计理性是以生存为基础的,当家庭需要满足后,持续增加生产投入也无法提高效益并且风险将加大,因此其最优选择是在自身的消费满足与劳动辛苦程度之间达到均衡。生存型生计理性下,农民在农业生产的过程中追求风险最低化而非利益最大化,在现代化发展过程中,处于生存型生计模式的农户,容易采用隐性抛荒的形式低质量地使用耕地。

2.丘陵:经济型生计理性下的抛荒

丘陵村有丰富的铝矿石资源,矿石开采带动了上下游产业的发展,提供了较多的劳动岗位。与从事采矿业和外出务工相比,农业比较效益低,在理想条件下农民每亩地一年两季(小麦+玉米)净收入约为1 180元。按照西寨村户均6.44亩地,焦村户均3.87亩地来计算,西寨村每年每户种地净收入约为7 599.2元,焦村每年每户种地净收入约为4 566.6元。当地青壮年劳动力外出打工或在本地务工的年收入为3万元以上。由于农业生产比较效益低,丘陵村兼业农户的比例越来越高,形成以代际分工、性别分工为基础的老人妇女留守农业、青壮年外出务工的“半工半耕”的兼业型生计模式。

在兼业型生计类型下,农户理性行为表现为经济型生计理性,即追求收益最大化,对各类生产要素的配置追求最优。农民选择何种家庭经营模式,选择如何配置家庭劳动力,也是其理性在传统农业社会向现代工商社会转型中不断扩张的表现形式[67]。兼业型生计模式下,劳动力资源是稀缺的,他们会选择将主要劳动力用于打工和经商,提高非农收入比例。减少农业劳动力的投入,低水平地运转农业生产。丘陵村抛荒类型主要是在水浇地上出现“双改单”(“小麦+玉米双季”变为“只种小麦一季”)的隐性抛荒,在旱地上出现“非粮化”(种植旱作果树)的变性抛荒。抛荒农户中50%是以“双改单”为主的隐性抛荒,抛荒地块数为9块,面积约24.1亩;以“非粮化”为主的变性抛荒耕地为6块,面积约15.9亩。

案例2:农户S,女,今年55岁,家中有三口人。丈夫今年55岁,在L市、郑州市等地打工,每月工资是2 000~3 000元,儿子今年30岁,未婚,在县里打零工,月收入有2 000元左右。S家里面共2.8亩地,主要是S在管理,农忙时节丈夫也有帮忙,其中有1亩地只种了一季小麦,这种情况已经三年多了。S说:“这1亩地是坡地,而且周围都是树,种玉米长不成,很不划算,让别人种也不种!”

3.平原:社会型生计理性下的抛荒和侵占

平原村耕地均为水浇地,机井或者渠水均能实现有效灌溉,道路笔直平坦,可使用大型农业机械。由于地理位置优越,耕地资源和农业条件不错的平原村二三产业发展程度和城镇化水平都处于较高水平,较多村民在县镇上买房居住,非农收入水平高,形成发展型生计类型。在发展型生计下,村民土地流转比例较高,“以转代耕”耕地利用现象普遍,“非农化”和“非粮化”问题也较为严重。平原村调查农户中,“非农化”耕地侵占为5块,面积约5.9亩;“非粮化”变性抛荒耕地为12块,面积约35.2亩。这是由于大量工商资本下乡,资本的逐利性促使耕地“非农化”和“非粮化”,造成耕地保护问题。

案例3:农户V,男,49岁,平时在L市打工,收入能达到每月5 000元,家里共有4口人。妻子在县城附近打工,月收入为1 000~2 000元;儿子今年23岁,在市里打工,月收入为3 000~4 000元;女儿16岁在上中等技术学校。家中共有5.5亩平整的水浇地,其中2亩地种粮食,主要以小麦和玉米为主,2018年村里修路占了一亩,每亩每年补贴1 000元,其余的2.5亩流转给外村人种植绿化用的小柏树,租金为一亩每年700元,已经流转三年多了。“既然(同村人)都给(流转)人家了,那就给了吧!正好我也不想种了。”

在非农产业占比高的地区,农民对农业和耕地的依赖程度较低,农民对流转出去的土地种了什么、土地资源是否得到充分利用等关心程度较低。同时,由于土地租金少,农民对租金多少、是否到账、作为土地出让报酬的几袋小麦是否与土地流转的市场价值相符等问题也不太在意。发展型生计特点下,耕地作为农业生产要素的重要性下降,作为成员资格等社会属性的重要程度上升,形成社会型生计理性。如农户具有耕地的承包经营权,是其农村集体经济组织成员资格和农村社会保障福利的保证。同时,耕地流转慢慢具备了维系农户社会关系的功能,比如通过耕地经营权赠予或以较低价格流转来建立村庄社会成员之间的互惠、信任和依赖,维护乡村熟人社会稳定和睦的社会网络关系。在社会型生计理性的逻辑下,农户并不关心耕地的养护和用途的改变,耕地资源的利用和保护受到影响,容易发生“非粮化”或耕地资源被破坏。

4.小结

如表2所示,在耕地细碎稀少的山区,抛荒主要体现了农户的生存型生计理性,抛荒类型是以投入不足、“双改单”为主的隐性抛荒和变性抛荒;在耕地资源中等的丘陵地区,抛荒主要体现了兼业农户的经济型生计理性,抛荒类型是以变性抛荒和“双改单”为主的隐性抛荒;在耕地资源丰富的平原地区,土地流转后容易“非农化”和“非粮化”。可见,农地抛荒是现代化发展对传统农业和农户产生挤压后,农户在被动适应过程中产生的理性选择。它也是处于不同生计结构和类型下的农户,根据其生计类型特点,通过理性计算进行的行为选择。

表2 研究社区的农户生计类型、生计理性和耕地抛荒

(三)研究社区耕地抛荒的社会生态治理分析

D镇传统家庭经济中,农民充分考虑农业种植过程中的水源、气候和土壤等因素,在平整的水浇地上种植小麦和玉米,在坡地上种植耐旱性较强的小杂粮,如芝麻、花生、大豆等,或种植经济价值较高、种植周期较长的林木药材,如马丁刺、核桃、樱桃等,并经营着小型的家庭养殖场。通过辛勤劳动进行多样化和本土化种养,能获得较好的经济效益、社会效益和生态效益。现代化建设启动以来,随着良种的推广和水肥条件的改善,工商资本对农业进行了改造,玉米、小麦等的亩产量增加但比较效益低,需要人工和劳动力种植和采摘的芝麻、谷子等小杂粮种植和家禽家畜养殖更加处于劣势,这样在山地、坡地等不适宜规模化耕种的耕地容易抛荒,引起粮食减产、水土流失、生物多样性破坏等问题,社会系统与自然生态系统之间的平衡和良性互动关系断裂。近年来,特别是党的十八大以来,抛荒的耕地有的被重新耕作,即复耕。调查农户中,近5年复耕农户分别为7户、5户和4户,占调查农户的比重约为36.84%、11.63%和6.45%。山区、丘陵和平原调查农户的复耕面积分别为24.7亩、16.4亩和11.8亩,山区、平原和丘陵调查农户的复耕地块分别为10块、7块和5块。山区调查农户的户均复耕面积是1.30亩,丘陵地区调查农户的户均复耕面积是0.38亩,平原地区调查农户的户均复耕面积是0.19亩。

1.外部风险减弱,农户自发复耕,重新链接社会和生态

受到现代化发展导致的宏观结构(劳动力短缺、土地流转)的影响,以满足家庭口粮需要为主要目标的小规模多样化家庭农业生产处于不利地位。农民根据不同资源条件和生计情况做出家庭生产经营的理性安排,外出务工减少农业投入等,容易发生耕地抛荒。但是当农民家庭生计情况发生变化时,比如孩子们长大成家、土地流转停滞、劳动力增加等,即外部风险减弱或农户风险应对能力增强时,基于家庭口粮、食品安全和养老等考虑,又会出现自发复耕的行为。

案例4:农户R,男,J村人,今年79岁,退休前是老师,目前退休金为4 000元左右。家里有15口人,现在大儿子和二儿子退休,其全家人回到了J村居住,三儿子在外地上班,闺女已经结婚。R有四个孙子,两个孙女,其中有一个孙女还在读大学,其他孙子孙女都已毕业工作。之前R忙于工作,儿子也都不在村里,家里的6.4亩地有3亩是水浇地、3.4亩是旱地,一直荒着或者种一季,现在大儿子和二儿子回来了,有人种地了,所以家里的地都种上了。种植的作物是家里常吃的小麦、玉米,也有少量的黄豆、红薯和芝麻等杂粮。种出来的粮食除了老两口自己吃,剩下的全部供给儿孙。R认为自己种的粮食不会打太多农药化肥,因此质量有保证。

现代经济的发展对家庭农业产生挤压的同时,政府以推广农业社会化服务、农民专业合作社等方式来支持农业农村的发展。比如农业社会化服务的发展,提升了农业生产各环节的服务质量。D镇的农资店几乎都可免费提供送货上门、专业讲解等农资服务。老年农民无需考虑农业生产资料购买路途远的问题。随着道路修建,从村庄到县城、市区乃至外省的交通日益便捷,有利于在外务工的年轻人回乡帮助老年农民进行农业生产。通过农民专业合作社的帮助,小型农业机械使用、农药和化肥施用、种子购买等更加简单快捷。这些变化方便了年龄较大的农民从事农业生产。为以家庭口粮生产、食品安全生产为目的的家庭老人农业复耕提供了条件。因此,加强农业社会化服务、提高农业生产基础条件等能帮助有条件的农户实施复种,重新链接起家庭和耕地资源的关系,恢复社会生态的良性互动。

2.政策和项目引导农户生态理性,激发社区和农户韧性

2019年,D镇推行了包括小杂粮种植补贴在内的产业扶贫政策,贫困户种植小杂粮每亩补贴400~700元。2020年,全镇有22个村的359户贫困户参与种植杂粮。以山张村为例,该政策实施前,该村种植小杂粮约500余亩,贫困户种植小杂粮的面积约为200亩。该政策实施后,2020年全村142户贫困户有129户种植小杂粮,参与率为90.85%,补贴覆盖面积1 021.75亩,接近全村耕地总面积的1/3。2020年种植的小杂粮算上补贴,约40%以上的农户每亩地净收入可达1 000~1 400元。

红薯、芝麻、花生等小杂粮,相较于在抽穗开花期对缺水反应极为敏感的玉米,更易于在生态条件较差、干旱半干旱地区生长,具有抗旱、耐瘠、抗逆性强的特性。其根系发达,种植周期短,种植成本低,人力、化肥和农药投入较少,也不需要大型机械。小杂粮种植管理相对粗放,种植过程省时省力,适应山区的地形、水利和劳动力条件。虽然小杂粮产量较低,但可以获得每亩地每年400元的小杂粮种植补贴。随着人民生活水平的提高和膳食结构的升级,小杂粮作为药食同源的健康食品,市场价格也不断升高。另外,小杂粮作为传统作物,农户不需要学习新的种植技术,利用现有的乡土知识便可以开展小杂粮生产。由于小杂粮具有较好的生态、粮食和社会效益,项目农户将原本抛荒的土地种植上了小杂粮,还带动了其他农户的自发复耕。

案例5:农户ZH,男,77岁,贫困户,家里3口人,和老伴在家种地,孙女今年刚毕业,在外工作。原本第二季种玉米,2019年开始种小杂粮,连续三年都种3.5亩芝麻。“有了小杂粮补贴,芝麻要是一亩能产100多斤,卖5元钱1斤,就能有500多元钱,加上400元补贴,一亩地能卖900多元钱,很划算。”“玉米种着老费劲,种小杂粮合适。”

案例6:农户LMF,男,78岁,贫困户,家里6口人,一个儿子,两个闺女。一个闺女未嫁,在许昌市打工,另一个闺女嫁到了旁边马村,儿子在L市打工。原本第二季种玉米,2019年开始种小杂粮,2020年种植小杂粮4亩,其中2亩谷子,2亩芝麻。开始种小杂粮的原因:一是小杂粮有了补贴,收入挺好;二是玉米负担重,需要上肥多,家里种地的人少,相对负担重一些。种小杂粮1亩地的成本140~150元,比玉米投资小点。去年雨水好,芝麻收成老赖(坏)。谷子收成挺好收了300多斤,要加工成小米才能卖出去,一斤小米市场价格约5元。但是去年谷子没往外卖,全部送给亲戚了,大家庭人比较多。如果没有小杂粮补贴了的话,大概率还会种小杂粮,“咱这二等地种玉米不行,种小杂粮其实很合适”。

与玉米这类大宗粮食作物相比,小杂粮是小宗粮豆作物,生长期较短,种植面积小,是典型的非工业产品,具有自然性、乡土性与稀缺性。14.29%的调查农户会把收获的小杂粮全部卖出,85.71%的调查农户都会自留一部分小杂粮以满足家庭需要或者赠送亲朋邻里。农户自留油菜、芝麻等油料作物榨成油家用,成本比在市场上直接购买食用油要高,但却是独具当地特色的乡土产品,天然绿色无公害。小农户自己种的小杂粮既具有乡土文化特色,也代表了他们在精心照料过程中注入的情感。这时候,农业绝不是简单的食物供给,而是社会与自然的一个重要联系,与那些亲身事农者的情感紧密相连,也密切了人与人之间的感情与信任。农户LMF在2020年种的谷子全部送给在邻村的闺女以及在本市和邻市的闺女儿子,这已然不等同于从市场上购买谷子直接送给亲属,而是一种感情的交流与寄托,是一种有“温度”的礼物。同时,乡土产品在种植过程中也在不断巩固社会关系网络,为销售网络的扩展奠定了基础。 小杂粮种植补贴范围涵盖多种作物,充分保留了农民的自主性,农户可以根据自家需要以及作物特性来调整种植种类。小杂粮种植还推动了传统种养的恢复。家庭种养通过资源的充分利用,有效实现生产与再生产的平衡,推动绿色和可持续发展。如农户CHF,女,64岁,2019年共种了5亩芝麻、花生、红薯,家里养了5只鸡,还养了30多头猪。

3.小结

在农业生产条件改善、社会化服务提升、社会发展项目支持的环境下,本地小杂粮传统老品种种植开始恢复,研究社区发生了一定比例的农户复耕,形成了耕地抛荒治理的社会生态路径。不同于行政强制、经济补贴和发展现代农业等路径,社会生态路径强调对本土资源和韧性的发掘和利用,通过党的领导以及好的政策设计,引导农户理性转向生态型生计理性,获得良好的社会效益、生产效益、经济效益和生态效益。一方面以社会传统资源支持耕地资源的综合利用,另一方面生态耕地资源的综合利用又能获得较好的生态产品。生态产品获得较好的经济效益、降低了市场风险,巩固了社会关系,生态又反哺社会。社会生态治理路径下,设计的政策和项目符合农户生计理性,投入少、易操作,且具有地方适应性,容易得到老百姓的认同。社会生态路径,不仅仅是耕地抛荒治理的一种良好的方式和路径,同时对于乡村振兴过程中其他生态保护和生产发展问题也具有参考价值。

四、结束语

受自然环境、资源禀赋、人地关系等条件的限制,在现代化发展过程中,农户从事小规模农业生产具有脆弱性。这导致耕地抛荒现象的产生。耕地抛荒是农户根据家庭生计特点作出的理性选择,是社会生态系统断裂的表现。增强农民与周围社会生态系统的韧性是重新链接起社会生态系统的方法之一。实地研究证明,如果项目和政策的制定者对农户和农村社区韧性进行良好的研究,可激活本地社会和自然资源,使社会关系和社会资本通过项目和政策动态地调节农村的社会生态体系,减少农户耕种的外部风险,促进农户因地制宜地将耕地抛荒转向农地综合本土利用,以应对社会生态系统的复杂性与不确定性。相较于耕地抛荒治理的现代化路径、行政路径和技术路径等,“社会生态治理路径”可为有效破解“保护和抛荒的悖论”提供新思路。