纺织考古学发展概述※

2022-01-06刘大玮

刘大玮

(中国社会科学院考古研究所)

纺织考古学科是伴随现代考古学的发展而逐渐产生一门新兴学科,是文化遗产保护的重要组成部分。纺织考古主要以出土纺织品为主要对象,以传统物理保护手段为主,辅以现代科学技术,对考古发掘过程中新发现的纺织品、纺织工具等进行清理、保护、研究,结合同时期相关的文字及图像,从物质文化的角度解析古代社会政治、经济、文化等诸多方面,揭示了服饰制度演变,探讨了古代社会生产方式变迁、服饰文化传播等学术问题。对于纺织科学技术史的研究,提供了重要实物样本。根据其保护手段与技术发展脉络,可将其分为如下四个阶段。

一、金石学与纺织品保护

纺织考古学的建立与金石学有着密切的关系。金石学最早可追溯至先秦时期,主要针对青铜、石鼓铭文研究,并不涉及纺织。至隋唐时期,文人对古物的收集、整理和研究出现热潮,纺织品作为重要的门类,成为这一时期文人收藏和研究的对象。

唐人陆龟蒙在《纪锦裙》中提到“友人家中藏有三百年之久的古锦裙”①,该文对所收藏的古锦裙的来历、尺寸、款式、图案、工艺做了详实的描述。此外,韦端符在《卫公故物记》中也提到“李靖后人藏有黄、绯绫袍、素锦半袖等”②。这些服装从唐太宗(公元598年-公元649年)至唐穆宗(公元820年-公元824年),至少已收藏两百年。

由此可见,唐人收藏的纺织品主要以传世实物为主。一方面因为丝、麻织物在中原的地下环境中很难保存。另一方面受当时礼仪约束,主动的文物发掘几乎不可能的。由于金石学研究主要采用拓印、描摹等方法,结合文字描述进行记录,但这显然难以适用于纺织文物,仅靠单纯的文字记录,很难对纺织品的结构、工艺等技术特征进行记述,加之“重道轻器”的固有思想,文人不屑去向工匠了解工艺技术,故而一些纺织服饰相关资料未能及时记录、留存。

直到唐朝末年,随着装潢③技术的兴起,在书画修复的过程中,一套专门用于纺织文物保护修复的方案初步形成,但针对对象并非服饰样本,就技术特点而言,唐人张彦远撰写的《历代名画记·论装背裱轴》有详细记录:

“古画必有积年尘埃,须用皂荚清水数宿渍之,平案扦去其尘垢,画复鲜明,色亦不落。补缀抬策,油绢衬之,直其边际,密其隙缝,端其经纬,就其形制,拾其遗脱,厚薄均调,润洁平稳”④。

从技术上看主要特点是“洗”、“补”、“衬”、“端”,其核心是“加固”,而非改变原有织物组织结构,使织物样本得以留存,现代纺织品文物保护则在此项技术基础上发展而来。至明、清时期,装潢技术日渐完备,明人周嘉胄在唐人基础上,将修复工艺细分为“审”、“洗”、“揭”、“补”、“衬”、“托”、“全”、“囊”等步骤⑤,并强调了气候对器物的影响,这使得绫、绢、缎等织物得到了很好地保护。

二、西方探险家与出土纺织品文物

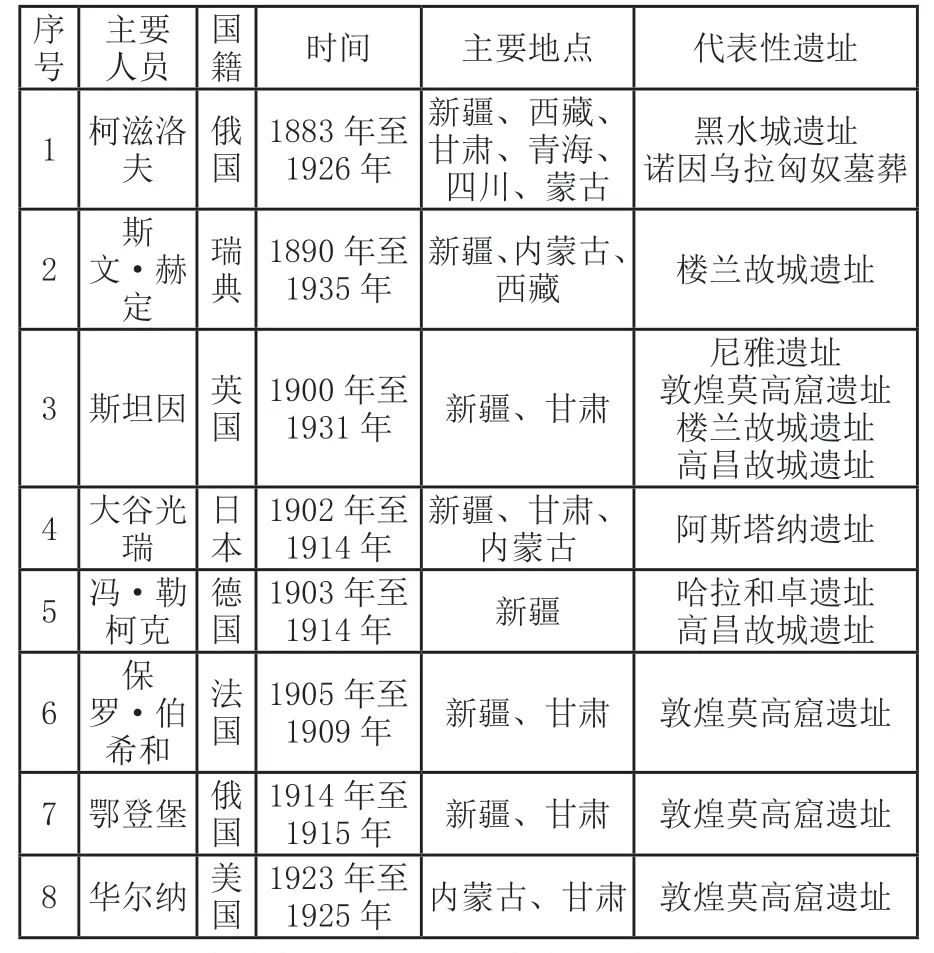

至19世纪末,随着东方学的兴起,西方各国纷纷派出考察团,开展以塔里木盆地为中心的探险活动,期间发掘、搜集大量古代文物。这些探险队分别来自英、法、俄、德、日、美等国家。其中最有影响的有瑞典的斯文·赫定(Sven Hedin)⑥、英国的斯坦因(A.Stein)⑦、法国的伯希和(Pelliot)⑧、俄国的科兹洛夫(Pyotr Kuzmich Kozlov)⑨、德国的冯·勒柯克(Albert Von Le Coq)⑩、日本的大谷光瑞11等。他们深入新疆、西藏、青海、甘肃、内蒙古等地,盗掘古代遗址,如楼兰古城遗址、尼雅遗址、阿斯塔纳遗址、敦煌莫高窟遗址、高昌古城遗址、黑水城遗址等(表一)。其中多数文物已流往海外,现藏于英国大英博物馆、法国吉美博物馆、俄罗斯圣彼得堡亚洲民族研究所等博物馆、科研院所、高校。

表一 19世纪末至20世纪初西方探险队考察活动汇总表

这些被盗掘的文物,其中包含不少纺织品。这些纺织品得以留存原因有两点,首先,纺织品出土地点在沙漠、戈壁,干燥的气候环境,使得纺织品中的水分快速蒸发,减缓了微生物得繁殖速度,埋藏的有机质文物信息得到了很好的保存。其次,摄影技术的发明,使记录变得多样,不仅仅依靠手绘、描摹与文字,照片逐渐成为详实记录纺织品出土的过程的重要手段。同时,显微镜在古代纺织品研究中的应用,使得纤维材质、织物结构分析变得更加准确、高效。

测量方法、采集手段的革新,促使发掘资料被更多记录,织物出土信息得以最大限度被还原,逐渐引起西方学者的关注,从丝绸之路出土纺织品入手,开展对中国纺织科学技术史的探讨。

纺织品研究成为这一时期的研究热点。田野出土纺织品作为研究样本被放置于环境更为稳定的实验室,空气调节器的出现减缓了出土织物的劣化过程,纺织品得以长效贮存,这些留存的织物受到了不同研究背景的学者的关注,越来越多的科技手段应用于纺织文物保护,实验室内的精细化清理成为田野纺织考古之延伸。其中,以瑞典的维维·锡尔万(Vivi Sylwan)为代表,她于20世纪20年代末,开展了对我国西北地区出土纺织品的清理、保护,根据其文物材质、污染状态的不同,分别展开具有针对性的保护工作12,吸尘器、清洗网的使用,减缓污染对纺织品的侵害,最大程度保护了现存实物的原始状态和历史信息。这些实践、研究逐渐引起了中国学者对出土纺织品保护的兴趣、关注。

三、纺织考古与近代考古学

中国学者对于出土纺织品的研究,伴随着近代考古学的兴起。第一次鸦片战争后,“西学东渐”,地质学、古生物学及考古学的田野工作逐渐开展,早期工作或由受聘的外国人主持,或属于与外国团体合作,大多是在外国学者的指导和示范下进行的,中国的文物发掘尚无独立能力,对于纺织品的现场发掘及保护亦无经验。

1926年,李济、袁复礼等人对山西夏县西阴村仰韶文化遗址(公元前5000-公元前3000年)进行发掘13,该遗址的发掘是第一次由中国人主持的科学考古发掘,亦是中国近代考古学开始的标志。其出土的半个人工切割的蚕茧标本,尽管存在争议,却是纺织品文物研究被考古界所重视的发端,揭开纺织考古百年序幕。

1928年,全国性的最高学术机构—中央研究院成立,所属历史语言研究所设立了考古学组,中国自此有了独立进行科学发掘的学术机关。在国家的鼓励支持下,上自史语所下至地方学术机关,均积极进行了文物的科学采掘工作。并在国内率先成立技术室,有针对性地开展文物保护工作。

1930年,马衡在河北怀安县任事,正值旧县政府对汉五鹿充墓发掘14,该墓葬“棺中衣衾皆未毁坏,惜一经手触悉化灰尘”,“县府中人以为无法保存”,马衡向其“乞得一包”,见出土织物“已片片化作蝴蝶舞”,后经整理,采用玻璃夹持的办法将该墓葬出土的丝织品保存,使其织物寿命得以延存,在出土纺织品方面开启了有益的尝试。

1949年以后,国家把工作中心转移至大规模的经济建设,田野考古和文物普查工作随之有序展开,从新石器时期(距今约从一万至两千多年间)到明清时期(1368年-1912年),均有纺织品出土,但总体来说是发掘零散,研究有限。较为重要的是史前、先秦时期考古,由于这一时期的纺织品由于年代久远,很不容易保存。考古工作者在这些古代遗址和墓葬的考古发掘中,往往只能获得粘附于器物上的纺织物遗痕或织物残片,虽然它们残存面积极小,却为研究中国纺织科学技术的起源和发展,提供了可靠的实物史料。

20世纪50年代,越来越多纺织品文物的出土,应对复杂条件下出土纺织文物的保护手段逐渐增多。研究人员根据墓葬出土环境,对纺织品保护做了诸多探索。主要方法有两种,一种为树脂喷涂法,首先应用于明代定陵出土纺织品,为了增加丝织物强度,在其表面喷涂雾状聚甲基丙烯酸甲酯,喷涂后使织物硬化,发脆,失去原有弹性与光泽15。

另一种为装裱法,由传统书画装潢补缀技术发展而来。1956年,故宫博物院着手对一批辽代出土纺织品进行保护16,并成立了专门研究小组,“讨论研究后加以修整”。从评估分类到文物清洗,再到拼对、整理、加固,乃至贮藏,初步构建了较为完整的修复流程,为长沙楚墓、新疆吐鲁番唐代墓地等多处出土纺织保护提供了重要实践经验17,使出土残片得以长时间保存,纺织品种类不断丰富。

丰富的出土纺织品材料,促进了纺织科学技术史方面的研究。1956年,国家文化部、教育部要求在文科大学中开设服饰史这课程。1961年,全国高等院校教材编写会议正式将《中国古代服饰史》18教材列入编写书目。同时,围绕考古新发现开始有了一些个案研究。如:夏鼐曾根据尼雅遗址和吐鲁番附近的阿斯塔那墓地出土的丝织品,对其织造技术进行分析19;史树青结合考古资料,系统分析了汉代织物的分布及结构特征20;沈从文则从常识的角度,以文物单体为专题,采用史料与史实相互引证的方式分析古代服饰,并于1963年,开始编著《中国历代服饰研究》21一书。这些研究奠定了古代服饰研究基础。

四、多学科视角下的纺织考古

20世纪70年代以后,纺织考古进入快速发展时期,化学方法与纺织技术的介入,使纺织品保护和研究水平有了一个飞跃。1971年,中国科学院考古研究所承接了阿尔巴尼亚羊皮书修复项目,在项目修复过程中,王㐨发明了桑蚕单丝网&聚乙烯缩丁醛(PVB)加固技术22,高效地解决了古书加固问题。此后该技术被广泛应用于纺织品、皮革、纸张文物的修复中,完整的衣衾、帷幔被保存。

1972年,湖南长沙马王堆汉墓的发掘是纺织考古学科的重要转折点,多学科合作,让出土纺织品保护更加科学、严谨23。制定了细致的丝织物保护修复计划24,采用了大量新技术,如红外光谱、X光射线、DNA分析、碳十四测年等25,全面、翔实、准确地记录和提取相关信息。在织物成分和工艺研究方面,取得了一定成果。

此后,伴随着湖北荆州江陵马山一号楚墓、陕西法门寺唐塔地宫、河南省三门峡虢国墓、黑龙江阿城金代齐国王墓、江西德安周氏墓、新疆山普拉墓地、青海都兰热水墓葬群、福建福州黄昇墓、湖北江陵凤凰山汉墓、内蒙古赤峰耶律羽之墓、辽宁省叶茂台辽墓等墓葬纺织品文物的出土,清理保护工作随之开展,逐渐形成了较为完整的中国历代服饰文物实物链,为中国古代服饰文化研究提供了重要佐证。

80年代末,一批专业性纺织、服饰博物馆开始筹建,如苏州丝绸博物馆,中国丝绸博物馆。部分高校、研究所开设纺织史、技术史方向专业,如清华大学美术学院、东华大学、北京服装学院、浙江理工大学等。博物馆的兴建与高校专业的开设,为纺织考古学科提供了良好的人才基础和物质保障。

进入21世纪,纺织考古学科的社会关注和投入正持续加大,科研人员的构成背景更为多元,研究内容日趋丰富和细分,重点围绕纺织技术探源、纺织品清洗与加固方法、纺织材料科学检测等方面展开,研究方法逐渐拓展和创新。免疫学分析、同位素研究等方法的应用,使得早期遗址中丝、毛织物残留被发现,推进纺织技术探源研究26。生物技术的应用丰富了复杂条件下纺织品文物的保护手段27。与此同时,越来越多人投身纺织品文物保护与研究,纺织考古学科日益壮大。

注 释

①李之檀:《中国服饰文化参考文献目录》,中国纺织出版社,2001年。

②朱启钤:《丝绣笔记·下卷》,广文书局有限公司,1948年。

③装潢:“装”原本是装饰、装束的意思,“潢”则指的是染纸。在历史上还曾使用过装治、潢治、装池、装褫、装褙、裱褙等名称。装潢的解释可见王以坤的《书画装潢沿革考》。

④张彦远:《历代名画记》,中州古籍出版社,2016年。

⑤周嘉胄:《装潢志图说》,山东画报出版社,2020年。

⑥Vivi Sylwan:Woolen Textiles From Lou-Lan-Sven Hedin,Reports from the scientific expedition to the northwestern provinces of China under the leadership of Dr.Sven Неdin,Stоckhоm:Statеn Еtnоgrafiska Мusеum,1941。

⑦斯坦因:《斯坦因西域考古记》.向达译.上海书店,1987年。

⑧伯希和:《伯希和西域探险记》,人民出版社,2011年。

⑨莫润先:《中国大百科全书-考古卷》,中国大百科全书出版社,1992年。

⑩冯·勒柯克:《新疆地下文化宝藏》,新疆人民出版社,2013年。

11 大谷光瑞:《丝路探险记》,新疆人民出版社,1998年。

12 Vivi Sylwan:Investigation from Edsen-Gol and Lop-Nor ,Reports from the scientific expedition to the northwestern provinces of China under the leadership of Dr.Sven Неdin,Stоckhоm:Statеn Еtnоgrafiska Мusеum,1941。

13 李济:《西阴村史前的遗存》,清华研究院丛书,1927年。

14 马衡:《汉代五鹿充墓出土的刺绣残片》,《文物参考资料》1958年第9期。

15 王岩:《定陵地宫——明代的丝织宝库》,《丝绸》1993年第8期。

16 张耀选:《修整织绣的一点经验》,《文物参考资料》1958年第9期。

17 故宫博物院修复厂裱画组:《书画的装裱与修复》,文物出版社,1980年。

18 周锡保:《中国古代服饰史》,中央编译出版社,2011年。

19 夏鼐:《新疆新发现的古代丝织品——绮、锦和刺绣》,《考古学报》1963年第1期。

20 史树青:《漫谈新疆发现的汉代丝绸,《文物参考资料》1958年第9期。

21 沈从文:《中国历代服饰研究》,商务出版社,1981年。

22 王㐨:《王㐨与纺织考古》,艺纱堂,2001年。

23 夏鼐:《夏鼐日记·卷一》,华东师范大学出版社,2001年。

24 侯良:《丝绸文物保护的楷模》,《丝绸》1995年第3期。

25 湖南省博物馆:《长沙马王堆一号汉墓发掘报告》,文物出版社,1973年。

26 周旸,《寻找丝绸起源》,《人民日报》2019年12月28日第5版。

27 闫丽等,《红茶菌发酵液清洗丝织文物表面结晶盐的应用研究》,《文物保护与考古科技》2011年第1期。