辽代西域胡人形象微探

——以考古资料为中心

2022-01-06潘晓暾张星瀚

潘晓暾 张星瀚

(1.吉林省博物院 2.吉林省文物考古研究所)

《辽史》载:“太祖元年和州回鹘来贡”①可见辽与西域的交流很早就已经开始了,辽代统治者开放的对外政策保证了草原丝绸之路的畅通。而无论政治、经济、亦或文化的往来都需要以人为载体进行,考古资料中所发现的胡人形象可以最直接的反映出辽与西域的交流。目前考古所发现的辽代西域胡人形象见于壁画、古塔、陶范、瓷器、琥珀等各类材质器物上。文章拟通过对辽代西域胡人形象的分析,了解其在辽代的生活情况。

一、辽代西域胡人形象类别

笔者根据考古资料将辽代所见的西域胡人形象大致分为如下几类:

1.侍者。辽代的西域胡人侍者形象主要见于壁画中,目前所发现有3处,分别为宣化辽墓、宝山辽墓、库伦辽墓,仅一处位于河北,其他两处均位于辽代的统治中心地区——内蒙古地区。且宝山辽墓与库伦辽墓墓主人皆为身份高贵的契丹贵族,而宣化辽墓中的张氏家族墓地也是当时的汉人世家大族。可见,辽代的胡人侍卫主要为上层人士服务。根据目前所见壁画中的西域胡人侍者形象按其人种类别可分为两种:一种为西域典型的欧罗巴人种,另一种为蒙古人种。

如内蒙古阿鲁科尔沁旗宝山辽墓1号墓前室东南壁的门吏图②,男子身穿圆领窄袖紫褐色团花长袍,戴黑色巾子,双手相交于胸前,左手握右手拇指,行叉手礼(图一,1)。男子眉毛长而浓密,颇具“华盖垂下睫”之貌,眼睛深邃,鼻子高挺,鼻尖内勾,面部长有络腮胡须,面部线条硬朗。正如李白在诗中所云:“康老胡雏,……碧玉炅炅双目瞳,黄金拳拳两鬓红。华盖垂下睫,嵩岳临上唇。不赌谲诡貌,岂知造化神”③。而今我们看欧罗巴人种的形象与此男子侍者的形象也有着很大的相似度(图一,2)。

图一

张家口宣化区的下八里村张匡正墓后室拱门两侧的门卫④(图一,3、4)两者均头戴软巾,穿绿色紧袖䙆杉,衣襟撩起掖于腰间,无裤,赤裸大腿,小腿着膝裤,足穿麻鞋。面部八字胡须非常醒目,有学者将其称为“燕尾式八字胡”,并结合其暴露的衣着,认为其为具有蒙古人种特征的西域胡人⑤。这种胡人形象在其他辽墓壁画中也有出现,如:张世本墓墓室南壁两侧的门卫⑥、宣化辽墓中M6前后室之间甬道两侧的门卫⑦、库伦7号墓墓道东壁出行图中的第四人⑧等。

2.乐舞者。吐尔基山辽墓出土的一件金带上绘有一组14人组成的乐队⑨,舞者体态婀娜,尽显舞动之态,乐者吹、弹、拨、击,姿势不同。其中10个乐舞人物的腰前和腰后都拖着一条长宽飘带,上端从腰内抽出,向下垂落地面,带头呈花形,向上卷起,呈漂浮之态,尽显舞动之姿(图一,5)。此类以长宽飘带作为装饰的乐舞形象还见于耶律羽之墓柏木小账正壁彩绘的10人乐队⑩、天津蓟县独乐寺白塔、庆州白塔上的砖雕人物。对于此飘带的说法,冯恩学先生《耶律羽之墓彩绘乐舞人物艺术形象的探讨》11中提到:“辽代壁画中的汉人和契丹人从未发现过这样的装饰品,此飘带长而拖地,加之身前飘带容易缠足绊脚,不会是日常服装所用饰品,我们推测可能是西域胡人舞蹈服的装饰品”。这些人物不仅有长款飘带作为装饰,还有前文所述的“燕尾式八字胡须”。上述所发现的胡人乐舞形象资料,均以“长宽飘带”、“燕尾式八字胡须”为主要特色,并未发现有其他形象,应均为西域胡人中的蒙古人种。西域向来为多民族不同种族聚集地,人种容貌也必定具有多样性。

3.驯兽师。辽代考古资料所见驯兽师多由西域胡人承担,偶见汉人、契丹人。目前所发现的辽代驯兽师有驯象、驯狮两种。

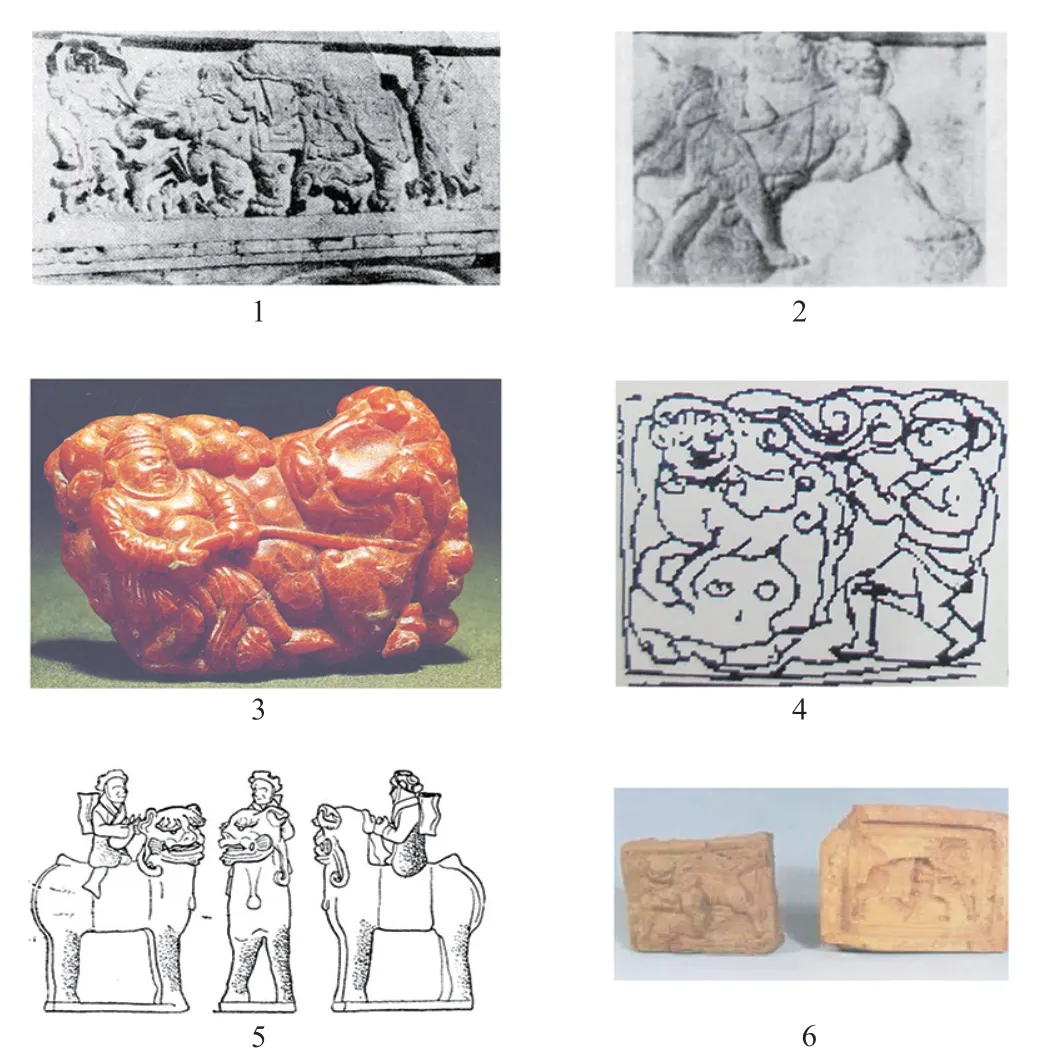

在内蒙古巴林右旗辽庆州白塔第一层东南侧窗棂之下,绘有西域胡人驯象场景。画面中共三位西域胡人,位于画象前方者,一手持彩带挥舞于头上,一手抱两个柱状短棒;单腿直立腾空,一腿作曲膝舞蹈状。象身正中者一手置于胸前伸作行进状,头裹帛巾,身着短裙。象后站立一西域胡人,手持长板负于肩上,一手托一桃形贡品(图二,1)。此类胡人驯象图案亦见于北京房山县云居寺塔砖雕之上。

目前考古资料所发现的辽代西域胡人形象中,西域胡人与狮子的组合可谓是较有特色的一种形式存在,且较为常见,统称其为胡人驯狮图。目前所发现的辽代遗物中,绘有胡人驯狮图的器物材质可谓多样,见有塔上砖雕、琥珀、瓷器、陶范等。狮子最早传入应该与丝绸之路有关12狮子的豢养者、驯练者应是随着这些狮子一起传入的,其输入方式除了主流的官方渠道外,还有一些非官方的输入方式13。

巴林右旗辽庆州白塔上亦见有胡人驯狮题材的砖雕。驯狮人卷须,深目高鼻(图二,2)。驯狮、驯象这两种题材同时出现在佛塔上,说明这两种行为与佛教活动有着一定的关系。《洛阳伽蓝记》14中载:“长秋寺,……寺北有濛氾池……作六牙白象负释迦在虚空中。……四月四日,此像常出,辟邪狮子导引其前。吞刀吐火,腾骧一面;彩幢上索,诡谲不常。奇伎异服,冠於都市。像停之处,观者如堵,迭相践跃,常有死人”。可见,象与狮子是佛教寺院为释迦牟尼诞辰举办“行像” 活动的所需之物。这种行像活动于魏晋时期由西域传入我国,辽代统治者大兴佛教,此类佛教活动也随着辽与中原以及西域的往来传入辽境。而人与狮子这种组合图像最早就是在佛教环境下出现的15。奈曼旗陈国公主墓中出土一件胡人驯狮琥珀佩饰,胡人头裹巾,上身裸露,下着短裙,腰间系一长带垂于脚下16。辽代琥珀多进贡而来,此件器物无论从材质亦或雕刻内容来看,是辽与西域往来的见证(图二,3)。同的驯狮场面。画面右侧为一雄狮子于长方形平台上作舞蹈状,画面左侧为一弹拨乐器的西域胡人驯狮者。驯狮者头戴三角形尖顶帽,深目高鼻,身穿及膝短袍,腰系三角巾,足蹬尖头半启腰软靴,呈奏乐舞蹈状。使人联想到狮子根据驯狮者乐曲和舞蹈节拍翩翩起舞的生动场面(图二,4)。

图二

1984年秋,内蒙古敖汉旗发现一尊胡人骑狮瓷像18。瓷像通高14.5、长9、宽4厘米。一雄狮侧首立于长方形底座上,狮子背部侧坐一胡人。头戴花瓣状卷檐帽,帽两侧系绳在颌下打结。胡人深目高鼻,大胡须,双手抱一琵琶做弹奏状(图二,5)。在赤峰缸瓦窑中曾发现此类瓷造像的残片。“胡人与狮子这两种外来符号结合在一起,除了佛教护法功能外,二者的神秘性、外来性、宗教性结合成富有娱乐表演性质的文化载体”19。目前辽代考古资料中可以看出,

宁城县小刘杖子辽墓出土一件三彩供盘17。供盘呈八角形,在八个侧面分别模压出八组内容相

出现于佛塔上的这种组合图案应该与佛教相关,而出现于琥珀、瓷器上则体现的应该是百戏场景,属于娱乐表演范围,并且是作为一种装饰题材出现在这些器物上,而这些器物材质的广泛性也侧面反映了辽人对于驯狮表演的喜爱以及对西域文化的认同。

此外,在辽宁冮官屯窑址中采集有一人物驯狮俑范,驯狮男子着幞头、圆领长袍腰间束带,典型的汉人装扮20(图二,6)。这种汉人作为驯兽师与狮子的组合在敖汉旗北三家一号辽墓天井西壁的雄狮击鼓图中也有出现。《洛阳咖蓝记·城南》记载:“狮子者,波斯国王所献也”21狮子不产于中国,而是汉代随着张骞出使西域传入。辽代出现的汉人驯狮现象,说明了辽与中原与西域的交流往来,也是辽吸收汉文化与西域文化的见证。辽以后,此类造型逐渐由胡人与狮子演化为汉人与狮子组合,遍布寺庙、官衙、显贵府邸、富豪宅院、各类建筑等,形象生动地反映了外来事物中国化的过程。

4.打马球者。在皮匠沟1号墓墓室西南角至木门西内侧壁22,绘有一幅打马球图(图三,1)。图中绘制场景如下:画面中五人分别各自乘马一匹,均手持月杖,自左而右,左侧三匹马及右侧两匹马相对而立,成对立竞赛状,前四人绘于两红色球门之间,马匹前蹄抬起做奔驰状。自左及右第三与第四人均挥动月杖,应在奋力抢击一红色球,两杖交叉,球在其上,似第四个人击起而第三个人在争抢红球。第五人身体直立,马成静立状,似在观察比赛。简报中未对打马球的几个人物进行人种的判断,个人认为,在壁画中,自左至右的第二、三人应为西域胡人(以下简称第二、三人)。原因有以下几点:

图三

将第一人与第二人进行比较可见,第一人帽子下的头发向后飘扬,应为逆风在运动,逆风吹起的一绺头发是典型的契丹髡发样式,即使头戴马球帽也仍可见(图三,2),由此可以判定此人为契丹人无疑。因此,接下来的第二、三人均以第一人为例进行比对,来判断其人物种族是可行的。

画面中第二人头戴三角形尖顶帽,很像今天的马术帽,遮住头顶上半部分。与第一人不同,此人帽后出现的是两条黑色飘带,而非长发,帽下所见皆为短发,类似于今天男子所梳的寸头,未见有长发痕迹(图三,3)。中国自古有“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”之说,即使是游牧民族的髡发习俗也只是将一部分头发剃掉,其余留长发。由第二人的短发可以知晓,他并非为中国人。此外,二人虽都带有马球帽,但佩戴方式有所不同,第一人仅是将帽子扣于头上,而第二人似乎展现了他在打马球运动这方面的丰富经验,料想到了吹风的天气情况和在马上奔驰的追赶情况,他将帽子戴在头上,并且用绳子套住下颌将帽子固定住,长出来的绳子随风扬起。马球本起源于波斯,为西域人所擅长的运动,此人在帽子上的细心处理,证实了他对这项运动的熟悉程度,也侧面佐证了他为西域人种的可能。契丹人无带帽习惯,尚裸头,辽墓壁画中更未发现有用绳子将帽子固定在头上的契丹人形象出现,此类用绳子在颌下打结的形象目前仅发现在前文所述的胡人骑狮瓷像中的西域胡人。再者,第二人面部特征也与典型契丹人形象不同,由于壁画中第一人面部已经残损不清,不可予以比较,故以库伦2号辽墓天井东壁着浅棕红色长袍的侍卫23( 图三,4)为例来进行比对,侍卫面部特征为圆颅、阔颅、眉毛与眼睛的距离较大,面部棱角缓和,矮鼻,面部扁平而宽阔。而第二人面部特征呈现下颌骨突出,浓眉、深目、高鼻,面部长有络腮胡须的特点。这是典型的西域人种特征。由此推断,壁画中自左至右的第二人应为西域的欧罗巴人种。

第三人与第二人特点较为接近,帽子露出的后脑勺部分可见其剪得非常短的短发,未见髡发痕迹,侧脸面部特征也为浓眉、深目、高鼻,面部线条较为明显(图三,5)。这种侧脸的形象在河南洛阳画像石24中的胡人形象中也有发现(图三,6),故壁画中的第三人应同为西域的欧罗巴人种。

马球起源于波斯,后传入我国,唐代时最为兴盛。皮匠沟门1号墓墓主人为社会地位不太高的契丹人,辽代壁画往往描绘的是墓主人生前的生活写照,由此,壁画中出现的胡人作为西域来辽使臣的可能性不大,更可能是长期生活在辽境的外域人。在契丹人的壁画墓中,既有吸收波斯文化的马球运动,又有具有典型西域人特征的胡人马球选手,以上元素综合在一起,体现西域文化在辽代的传播和辽对西域文化的吸收与认同。

5.其他。冮官屯遗址中采集有一西域胡人俑范25,高鼻深目、络腮胡须,下腹丰腴,拱手而立(图四,1)。以单独的西域胡人形象出现的陶范,不具备实用功能,应是与窑址出土的动物俑功能相似,具有赏玩、装饰的陈列功能。冮官屯窑址性质为民窑26,所以其面对的消费群体以普通百姓为主,将胡人形象作为装饰,一方面反映了胡人在辽较为罕见,所谓稀有之物更易引起人的好奇,另一方面也在一定程度上体现了辽人对西域胡人的认同感。

图四

此外,内蒙古凉城县水泉辽代墓葬中出土一人形铜铃,“上部为双面人头形,男性,头顶正中有一圆孔,中分发型略卷曲。面部丰满,粗眉深目,阔鼻,大耳下穿耳环”27(图四,2)。典型西域胡人形象,且双面人头也并不是中国传统造型,可能是西域胡人在商贸旅行中带到辽地的舶来品28。此类双面胡人造型的器物在赤峰大营子驸马墓29、白音塔拉辽墓30中也有出土。作为舶来品而言,这些器物上的西域胡人形象可能主要起到装饰作用。

二、西域胡人在辽代的生活状态

辽代所见西域胡人形象,除了有着比汉人、契丹人在穿着上更暴露的特点外,均头裹黑巾或戴黑帽,似乎是为了遮挡他们在发型上与其他民族的不同,给人以欲盖弥彰之感。这些人在辽代所从事的工作,以目前所发现的考古资料来看,包含有侍者、乐舞者、驯兽师、打马球者,不见在唐代出土较为普遍的官员、商贾形象,总体而言,所从事的职业多以服务业为主,故推测其在辽代的生活地位可能不像唐代可以享受一定程度的权力和自由。《辽史》卷 1《太祖纪上》载:“秋七月壬申,亲征突厥、吐浑、党项、小蕃、沙陀诸部,皆平之。俘其酋长及其户万五千六百,铠甲、兵仗、器服九十馀万,宝货、驼马、年羊不可胜算”31。这些西域胡人不无可能是在辽对西域诸国的战争中掠夺而来。

由于史料及认知缺乏,西域胡人在辽代的生活状况总体上是模糊的,在历史文献中所见的描述,也均与乐舞相关,如《契丹国志》云:“胡人吹叶成曲,以番歌相合,音韵甚和”32以及《契丹风土歌》中描述“大胡牵车小胡舞,弹胡琵琶调胡女”。这与考古所见材料中,西域胡人的乐舞形象较其他形象类别偏多的情况不谋而合,可能是契丹好乐舞的真实体现。

值得一提的是,目前辽代所发现的考古资料中,并未发现有西域胡人女子形象,唐代也有类似情况,与唐代出土大量西域胡人男子形象形成鲜明对比,唐代西域胡人女子数量较少。孙机先生在《丝路胡人外来风——唐代胡俑展》的《序言》33中对此原因进行过分析,似乎可以给辽代不见胡女形象的原因做些参考。孙机先生认为出现这种情况的主要原因在于胡女本身:唐代胡女以酒姬居多,这在当事人眼中不被视作良家妇女,因此在唐代上层人士用于葬礼的陶俑中没有她们的位置;再者,唐代男胡俑的面目彪悍、狰狞,胡女的面型大约也不符合唐人的审美习惯。辽代文献虽不像唐文献中对西域胡女酒姬有相关记载,但鉴于历史上唐人对胡女的偏见,辽人势必会带着固有的偏见来看待这些西域胡人女子。且结合西域胡人在辽的生活来看,西域胡人男子在辽代的地位本就不高,而在当时社会背景下,女子多依附男子生存,视为男子的附属品,其身份地位则更低一些,所以上层社会的人们似乎并不愿将其形象以壁画或其他方式呈现出来。

三、辽境西域胡人来源

首先,唐朝作为当时世界上最强盛的国家之一,推行一系列的开放政策,使得西域各国人慕名而来,大量胡人出现在唐朝社会生活的各个方面,也流动到各个地区,《旧唐书·宋庆礼传》34载:“开元五年,奚、契丹款塞归附。……俄拜庆礼御史中丞,兼检校营州都督。开屯田八十余所,追拨幽州及渔阳、淄、青等户。并招辑胡商,为立店肆,数年间营州仓凛颇实,居人渐殷。”可见辽境的老哈河流域作为当时唐朝统治地区,也吸引了大量胡人居于此地。此外,如敖汉旗李家营子墓35中出土的栗特式银壶、猞猁纹鎏金银盘、喀喇沁旗境内出土的带有“刘宣赞进”铭文的唐代鎏金摩羯纹、狮纹等都可作为老哈河流域与西方进行交流往来的见证。这些西域胡人有的定居下来,成为辽代西域胡人的一部分。

其次,辽建国后,积极维护草原丝绸之路,不仅在军事上进行征讨、设监管机构,更与西域各部进行和亲,保持了与西域各国通使和商贸往来。据不完全统计,回鹘公使团以朝贡名义来于辽贸易就有64次36。《契丹国志》卷二十二记载,高昌、龟兹、于阗、甘州、沙州、凉州等西域诸国,每三年便遣使入辽进贡。辽在上京设回鹘营和同文驿也说明了辽与西域往来的密切。前文所提到的驯兽师,在很大程度上应该是由西域进贡大象、狮子时同时将驯养这些猛兽的人一起进贡而来。

辽代西域胡人作为西域外来文化的载体,无论其通过何种方式而来,亦或以何种方式生活,都对辽代的社会生活产生了一定的影响,他们在促进对外经济、丰富大众娱乐生活、传播宗教等多个方面都有不可否认的贡献,也为草原文明的多元发展起着一定的作用。

注 释

①元•脱脱等:《辽史》卷八《本纪第八》,中华书局,1974 年。

②齐晓光、盖志勇、丛艳双:《内蒙古赤峰宝山辽壁画墓发掘简报》,《文物》1998年第1期。

③唐•李白:《上云乐》。

④河北省文物研究所:《宣化辽墓——1974~1993年考古发掘报告》,文物出版社,2001年。

⑤冯恩学:《耶律羽之墓彩绘乐舞人物艺术形象的探讨》,《边疆考古研究》第10辑。

⑥张家口市文物事业管理所、张家口市宣化区文物保管所:《河北宣化下八里辽金壁画墓》,《文物》1990年第10期。

⑦河北省文物研究所:《宣化辽墓——1974~1993年考古发掘报告》,文物出版社,2001年。

⑧内蒙古文物考古研究所等:《内蒙古库伦旗七、八号辽墓》,《文物》1987年第7期。

⑨塔拉、张亚强:《内蒙古通辽市吐尔基山辽代墓葬》,《考古》2004年第7期。

⑩齐小光、王建国、从艳双:《辽耶律羽之墓发掘简报》,《文物》1996年第1期。

11 冯恩学:《耶律羽之墓彩绘乐舞人物艺术形象的探讨》,《边疆考古研究》第10辑。

12 关于狮子入华问题,众说纷纭,主要观点有以季羡林先生为代表的印度佛教说、美国汉学家谢弗的伊朗说等,新近研究见侯立兵:《狮子入华相关问题再考——与林移刚先生商榷》,《江汉大学学报》2015 年第 1 期。

13 杨瑾:《胡人与狮子:图像功能与意义再探讨》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第1期。

14 陆费逵等:《辞海》页1503,上海辞书出版社,1979年9月。

15 杨瑾:《胡人与狮子:图像功能与意义再探讨》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第1期。

16 内蒙古自治区文物考古研究所、哲里木盟博物馆:《辽陈国公主墓》,文物出版社,1993年。

17 李逸友:《昭乌达盟宁城县小刘仗子辽幕发掘简报》,《文物》1961年第9期。

18 邵国田:《内蒙古敖汉旗发现胡人骑狮辽瓷像》 ,《北方文物》1988年第2期。

19 杨瑾:《胡人与狮子:图像功能与意义再探讨》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第1期。

20 孟霜桥:《辽阳冮官屯窑初步研究》,吉林大学,2015年。

21 《辞海》页1503,上海辞书出版社,1979年9月。

22 邱国彬:《内蒙古敖汉旗皮匠沟1、2号辽墓》,《文物》1998年第9期。

23 王健群、陈相伟:《库伦辽代壁画墓》,文物出版社,1989年。

24 李淞:《汉代人物雕刻艺术》,湖南美术出版社,2001年。

25 孟霜桥:《辽阳冮官屯窑初步研究》,吉林大学,2015年。

26 肖新琦:《辽阳冮官屯窑址的调查与发掘》,《辽宁省博物馆馆刊》2016年第1期。

27 曹建恩、党郁、孙金松、张闯辉:《内蒙古凉城县水泉辽代墓葬》,《考古》2011年第8期。

28 王春燕、冯恩学:《辽代金银器中的西域胡文化因素》, 《北方民族考古》(第3辑),中国人民大学历史学院,2016年。

29 郑绍宗:《赤峰县大营子辽墓发掘报告》,《考古学报》1956年第3期。

30 贲鹤龄:《科左后旗白音塔拉契丹墓葬》,《内蒙古文物考古》2002年第2期。

31 元·脱脱:《辽史》卷一《太祖纪上》,中华书局,1974年。

32 宋·叶隆礼:《契丹国志》,上海古籍出版社,1985年。

33 孙机:《序言》,《丝路胡人外来风——唐代胡俑展》,文物出版社,2008年版,第10页。

34 刘昫等:《旧唐书》卷一《高祖纪》,北京:中华书局,1975年,第2页。

35 邵国田:《敖汉旗李家营子出土的金银器》,《考古》1978年第2期。

36 王日蔚:《契丹与回鹘关系考》,《禹贡》1935年第4卷第8期。