中国古代救荒口粮标准考论*

2022-01-05杨双利

杨双利

粮食消费在传统社会一般个人日常消费中占据着很高的比例。因而,粮食数量的急缺和价格的突增常常成为饥荒事件发生的重要标志。传统国家救荒活动主要是围绕粮食的筹备和散放而展开的,即便筹放货币,也更多以保障粮食供应为主要目的。粮食筹放在救荒实践中能否发挥出应有的效用,是由灾民个体粮食需求、饥荒人口规模与实际放赈规模之间的匹配关系所决定的,这个匹配关系的基础则是灾民个体的粮食需求和配给标准。因此,救荒口粮标准的高低不仅直接关系到每一个饥民的实际受惠程度,也影响到政府筹拨钱粮的规模,是考量传统中国救荒问题的一个重要标尺。

一、先秦至明代的救荒口粮记录

最早对人均口粮需求和饱饥程度进行估判的传世文献是《周礼》。《周礼·地官》载:“廪人,掌九谷之数,以待国之匪颁、赒赐、稍食。以岁之上下数邦用,以知足否,以诏谷用,以治年之凶丰。凡万民之食,食者人四鬴,上也;人三鬴,中也;人二鬴,下也。若食不能人二鬴,则令邦移民就谷,诏王杀邦用”[1](P177-178)。其中所言百姓食用,平均每人每月有四鬴可食,算是上等年成;每人每月有三鬴可食,即是中等年成;每人每月只有二鬴可食,则是下等年成。若每人每月食用不足二鬴,就要采取“移民就谷”的救荒措施了,君王也要减省用度。可见,“二鬴”是《周礼》所判断当时人的最低月均粮食消费水平。《周礼》 郑注谓“六斗四升曰鬴”,则其所反映的时代,依据当时度量标准,人月食谷128升是最低口粮需求,不足则会发生饥荒。

按照度量衡专家的研究,周代之升与清代之升的比例为1937∶10355[2](P58)。那么,用清代度量标准折合周代最低口粮需求约为24升。清代自雍正、乾隆以后定下的救荒口粮标准是大口日给米5合,即月给米15升。此为救荒口粮,当是按照灾民最低口粮需求而言,则周代与清代关于最低口粮需求的判定稍有一些差距。但此处所谓“谷”系九谷之泛称,并没有明确指出所给之粮食品种。若就主食而论,周人以黍、稷为主要食品,清人以米、麦为主要食品,清代稻谷折米按“1米2谷”之数,则月给米15升需用稻谷30升。周代黍、稷去皮亦当有折耗,但相对稻谷折耗少一些。因而,若以各类粮食去皮之后而算,其最低口粮标准应当差距不大。另外,常时的人均口粮需求与已经步入灾时的饥民口粮需求虽然都是人均最低口粮水平,但量上和质上都会有稍许差异。

先秦以降,不同时期的救荒口粮记录在各类正史、政书中多有出现。东汉安帝延光元年(122),京师及二十七郡国水灾、 风灾,“诏赐压溺死者年七岁以上钱,人二千;其坏败庐舍、失亡谷食,粟,人三斛;又田被淹伤者,一切勿收田租;若一家皆被灾害而弱小存者,郡县为收敛之”[3](第1册,P236)。东晋孝武帝太元五年(380)六月,因“比岁荒俭”,对“鳏寡穷独孤老不能自存者,人赐米五斛”[4](第1册,P230)。刘宋元嘉十二年(435),东诸郡大水,沈演之“开仓廪以赈饥民,民有生子者,口赐米一斗”[5](P1219)。唐玄宗开元二十二年(734),敕令贷粮,“三口以下给米一石,六口以下给米两石,七口以下给米三石。如给粟,准米计折”[5](P1251)。总体观之,宋代之前关于救荒口粮的记录大都比较粗略。虽然有了一些变化,如至迟在汉顺帝时对灾民进行了大、小口的区分[3](第2册,P259),唐玄宗时明确按照饥荒家庭规模大小进行差异化救济,但具体放赈办法上则少有明确规定,很难看出是按日、按月给赈,还是一次性发放。放赈对象也各有不同,既有按户给发,又有按口给发。

宋代以后,荒政得到了较大发展,朝野上下对救荒口粮散放细节的讨论已经非常普遍。北宋仁宗年间,富弼赈济青州流民时,“所支米豆,十五岁以上,每人日支一升;十五岁以下,每日给五合;五岁以下男女,不在支给”之列[5](P43)。宋英宗治平四年(1067)赵顼继位未改元,司马光《赈赡流民札子》中指出,“大人每人支米一斗,小儿支与米五升”的额度“止可延数日之命”[6](第55册,P96),建议“仍据乡村三等人户,逐户计口”,“大人日给二升,小儿日给一升,令各从民便,或五日,或十日,或半月一次”[5](P999)。神宗熙宁元年(1068),曾巩奉命赈济河北地震、 水灾,“壮者人日二升,幼者人日一升”[5](P33)。熙宁八年(1075),吴越大旱,赵抃治下越州“自十月朔日,人受粟日一升,幼小者半之”[5](P45)。董煟《救荒活民书》中录徐宁孙《建赈济三策》 提出赈饥之法,“每五日一次并给,内大人日支一升,小儿减半”[5](P46)。元代至元二十四年(1287),赈济贫民月给“大口二斗,小口一斗”[7](P426);大德五年(1301),平江等各路水灾,赈济饥民一月口粮,“大口三斗,小口半之”[8](第3册,P382)。可见,区分大、小口进行散赈已经成为宋元时期的共识,但具体的口粮标准和放赈办法仍然未见定论。

明朝试图建立起长效机制,明太祖洪武二十七年(1394),“定灾伤去处散粮则例,大口六斗、小口三斗,五岁以下不与”[9](P325)。然而,洪武定则似乎并没有得到很好的延续。明成祖永乐二年(1404),由于苏、松等府发生水灾,又定“给米则例,每大口米一斗,六岁至十四岁六升,五岁以下不与,每户有大口十口以上者止与一石”[9](P325)。这种因一隅之灾而出台的定则也没有得到普遍推广,此后执行比较多的是月给“大口粮3斗、小口半之”的赈济标准。成化六年(1470)的顺天府水灾[10](第23册,P1583)、陕西饥荒[10](第27册,P4510),成化二十一年(1485)的京畿旱灾[9](P353),弘治六年(1493)顺天府旱灾[10](第29册,P1422)都是按照这个标准发放救荒口粮的。然而,这或许只是一些巧合,多数救荒案例中仍然各不一致。嘉靖八年(1529)虽然给“各灾伤地方”规定一个标准,但只有一个约略数字,即月给“大口谷二三斗,小口一二斗”[9](P326)。此后的口粮记录也多互有差异。万历十五年(1587),河南救济河北诸郡及他省流民时,“每大口给粟二斗,小口五升”[5](P138);万历四十五年(1617)直隶凤阳府旱灾,“每口每日给稻或麦一升,每十日一斗,每月三斗,计一月一给”[5](P317)。《荒政议》的撰写者周孔教抚苏时所实行的办法则是“极贫约谷一石,次贫约谷五斗”[5](P474)。

以上所见,清朝定鼎中原之前,历朝历代在救荒口粮方面大都做过一些判断和规定,但并没有形成长效机制和固定标准。不容忽略的是,虽然明朝没有能够建立起救荒口粮的长效机制,但其在中国传统救荒理念走向成熟的道路上起了非常关键的转承作用。明王朝的努力及有识之士对荒政的越发关注,使得这一时期关于荒政问题有了一个广泛的讨论和总结。就此处所论救荒口粮而言,吏部员外郎屠隆议赈饥之法:“如一人日给粮一升,一月应得三斗”,可使饥民“得家居安食一月”[5](P538);孝廉卓彝有工赈之论:“令饥民报名本县,编册立户,壮丁自为一甲,每日给米一升,老弱自为一甲,每日给米六合”[5](P777);文学秦弘祐有煮赈之议,人“一日得三盏粥,可以不死”[5](P544);进士钱喜议里赈之法:“每隔四日,发米一次”,“日每贫民一口,给米一升,一月共计六升,遇小尽扣除”[5](P829)。荒政专家林希元则对其视为“荒政之最善”的宋代富弼的散赈办法进行了一番讨论,将之概括为“大口日支一升,小口半之;八口之家,四口给米;四口之家,二口给米”。他评论道,“非不欲尽给之也,民无穷而米有限,穷饿之民,日得米半升,亦可以存活矣”[5](P95)。其余各种讨论和总结不一而足。他们竭尽所能地汲取前人的经验,并在荒政实践中摸索和总结,以便寻找出更为适宜、更为精准的救荒办法出来。他们撰写的《荒政指南》则为后世汲取救荒经验并制定出新的救荒细则提供了很好的范本。

二、清代前期救荒口粮标准的散乱与统一

清朝入关以后,发放救荒口粮的依据有两类。第一类以被灾地亩作为参考,这种情况主要发生在清初八旗受灾的区域。顺治二年(1645)规定“赈恤八旗例”,“凡八旗涝地每六亩给米二石,王、贝勒、贝子、公府属人役给米如之(投充带来地弗予)”,“八旗游牧地每口月给米一斗(张家口给 米,古 北 口 给 银)”[11]( 卷17 典2122)。顺 治 十 一 年(1654),赈济“管旗都统旱地,每六亩给米二斛”,“守南苑海户灾地,不论旱、涝,每六亩给米一斛”[11](卷17典2122)。顺治十三年(1656),“赈八旗灾地,每六亩米一斛”[11](卷17典2122)。康熙元年(1662),“定八旗水旱灾地,每六亩给米二斛,蝗、雹灾给半”[11](卷17典2123)。这些都是按照水旱地亩,大都以每6亩作为一个赈济单位进行放赈;第二种是历代都有实行过的以被灾户、口作为发放单位。以户作为单位也是建立在“口”的基础上,对“口”超过一定限度的“户”进行赈额限制。因此,除了清初主要针对八旗的按“亩”散赈之外,清代灾荒救济中最基本的赈粮发放标准和依据仍然主要是人“口”。按照不同年龄段人群对粮食的不同需求,“口”有大、小之分。顺治十年(1653)规定,旗人“七岁以上为一口,六岁以下、四岁以上为半口”[12](卷271)。康熙十年(1671)江苏水灾中“人给米五斗,六岁以上、十岁以下半之”[13](卷86志,P7256)。可见,在清代前期的救荒活动中,旗人以7岁作为大、小口的分界,而各直省灾荒中一般贫民以10岁为大、 小口的分界。此后的文献记载中,关于大小口确切分界的记录甚少。但从少量记录中也能够看出,乾隆以后大小口划分与此前有所差异。如乾隆元年(1736)江苏桃源县的救灾记录中显示,“册报灾民十六岁以上为大口,能行走者为小口”[14](第3册,P2300)。

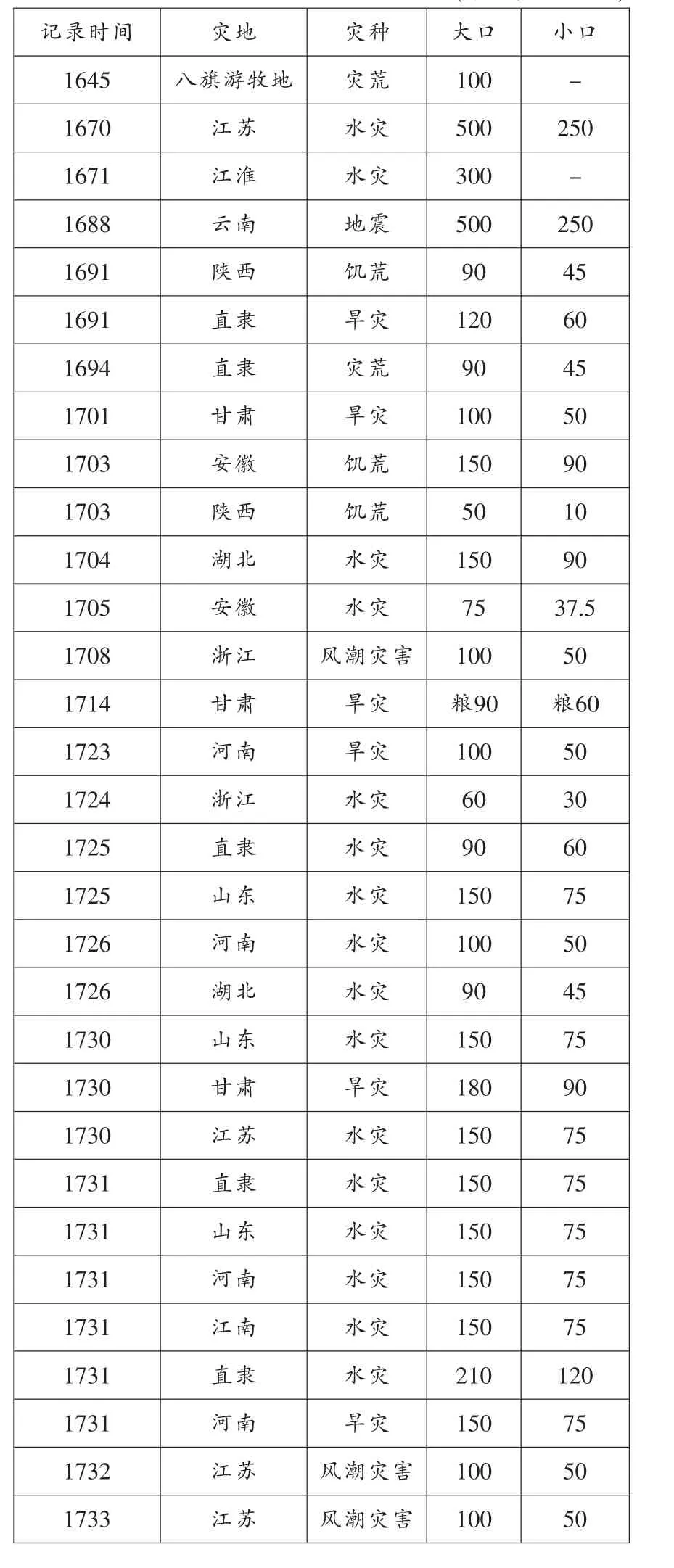

目前所收集到清代灾荒赈济活动中散放口粮标准的数据主要是关于水、 旱灾害和地震,其中水、旱灾害的数据占据绝大多数,基本能够反映出清代救荒口粮标准确立和执行的实际状况。表1所见,清前期顺治、康熙两朝救荒口粮数据差异化比较明显,口粮发放大口米50-500合不等,小口米10-250合不等,历次灾荒救济口粮的重合频次较低。顺治年间主要是围绕八旗旱、涝灾害实行的以被灾地亩为单位的赈济标准,仅见的口粮记录是针对口外游牧地被灾旗人,“每口月给米一斗”[11](卷17典2123)。康熙年间,随着统一的加速和版图的扩大,越来越多的灾区得到了关注,但救荒口粮发放仍然没有统一标准。散赈的方式也多有不同,有按月散给,有按日散给,有三日一给,有一次性按大小口发给各户。从多次赈济实践来看,除了个别一次性散赈口粮记录外,按月散赈的口粮标准大多在大口月给米75-150合、小口37.5-75合之间。雍正初年也没有一个统一的标准。直到雍正八年(1730),江南地区发生水灾,地方官查勘灾情后,大口每月给口粮1斗、小口每月6升。雍正帝认为马尔泰等人所定之数不敷赈济,故提出“大口每月著给米一斗五升,小口照大口减半”[15](第415册,P494)。本年水灾省区较多,皇帝遂于十二月二十六日再发上谕:

表1 清代顺、康、雍时期救荒口粮数据表(单位:米·合/月)

今年直隶、山东、江南、河南有被水之州县,闻本地乏食穷民有糊口散往邻封者,若该地方官员视为他处之人,不肯加意赈恤,必致流离失所。且三春耕种之时,若不旋归本土,又必致荒弃故业,朕心甚为轸念。尔等可写字寄与各省督抚,令其转饬有司,凡遇今年外来被灾就食之穷民,即动支常平仓谷,大口日给一升、小口五合,核实赈恤。再动用存公银两赏为路费,资送回籍,并行文知会原籍地方官收留照看。总在该督抚督率属员,善于料理,以副朕念。其所用银谷,著该督抚查核报销。嗣后以此为例。[15](第425册,P689)

此谕不仅以最高权力对灾荒时期邻省互济提出了要求,更是将大口日给谷1升(米5合)、小口5合(米2.5合)初步确立为朝廷救荒的口粮标准。因此,江西[16](P77)、安徽[17](P87)等省编纂省志时,都将其进行了完整抄录,以为后继者应对灾荒之参考。许多荒政书也进行了摘录或转引[5](P1964,P2967,P3215)。但资料显示,此后几年里,各省区既有按新定标准执行的,亦有仍照本省区地方经验赈济的。雍正九年(1731)河南旱灾中,按照“每月大口赈米一斗五升、小口赈米七升五合”(合大口日给米5合、小口2.5合)执行[15](第421册,P683)。而本年直隶加赈开州、东明、长垣三州县时,仍然按照上年赈灾的地方经验“大口日给谷一升四合、小口日给谷八合”[15](第422册,P503)的标准进行,并没有采用基于江南经验所产生的大口日给谷1升、小口5合的新规定。雍正十年(1732)[15](第424册,P523)、十一年(1733)[15](第422册,P182)赈济江苏风潮灾害时,则是按照每月大口给米1斗、小口5升的标准执行。

三、雍乾定制的确立与推行

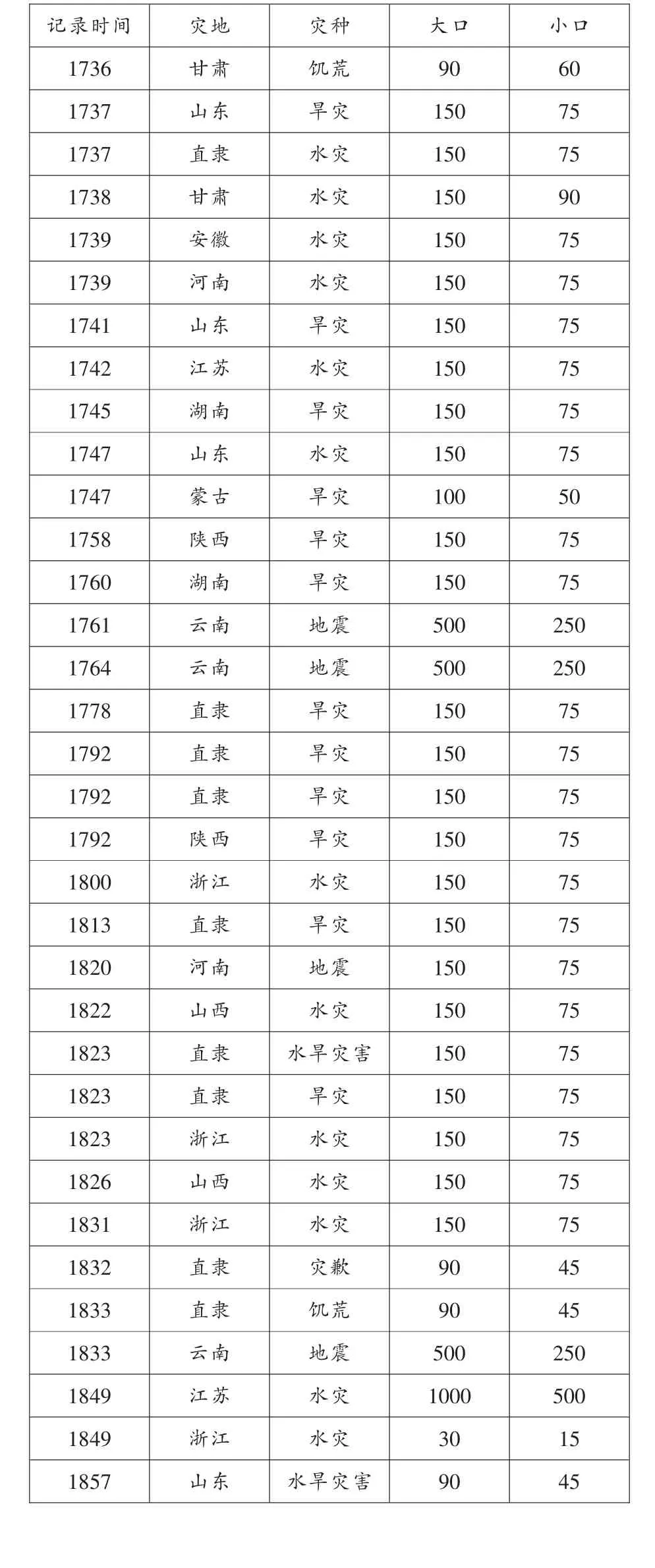

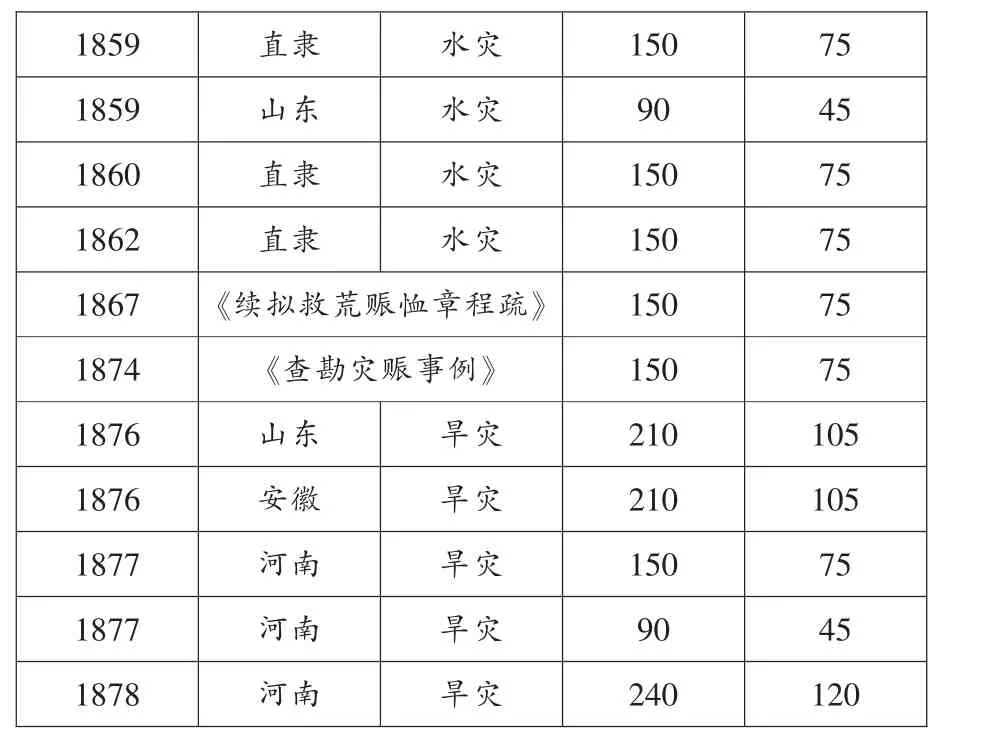

自雍正八年提出将大口日给谷1升(米5合)、小口5合(米2.5合)作为此后救荒口粮定例之后,这一规则并未能立即在全国各省广为推行,许多省区仍然按照地方惯例放赈。乾隆元年(1736),甘肃发生饥荒,巡抚许容按照“大口日给米三合,小口日给米二合”的地方标准给予赈济,以致饥民因为“不敷度日,难以充饥”而四处逃散。乾隆帝对其进行了严厉批评[18](第9册,P338)。到乾隆三年(1738)甘肃水灾赈济时,散赈口粮的标准便被提升至“大口日赈五合、小口三合”[18](第10册,P305-306)。其他如乾隆二年(1737)山东[18](第9册,P761)、直隶旱灾[18](第9册,P865)及乾隆四年江苏[18](第10册,P469)、河南[18](第10册,P475-476)水灾中则比较好地执行了雍正八年出台的定则。为了更好地对救荒口粮标准进行制度性划一,乾隆四年(1739)再次厘定“赈济米数,大口日给五合,小口半之(向例每名日给三四合至六七合不等)”[13](卷87志7261)。乾隆五年(1740)九月,又一次强调“各省赈给米数,多有参差,请嗣后每大口日给米五合,小口减半,以归划一”[18](第10册,P848)。经过乾隆初年的再二、再三确认,“大口日给米5合、小口减半”的救荒口粮标准基本确立下来,散赈的方式是一月散放一次。表2中的数据分布显示,乾隆、嘉庆时期各直省水、旱灾荒赈济口粮数据大多分布在大口月给米150合、 小口月给75合的水平线上,基本是按照雍乾定制执行。个别数据“异常”,缘自于个别救荒实践中赈济方式和对象上出现了一些变化。道光以后,大多数据仍然与乾、嘉时期的口粮水平保持一致,但离散数据的比例有所增加。

表2 清代乾隆以降救荒口粮数据表(单位:米·合/月)

资料来源:《清实录》第9册第338、761、865页,第10册第305-306、469、476页,第12册第885页,第22册第106页;(清)托津等奉敕纂《钦定大清会典》(嘉庆朝)卷217、218,户部90、91,沈云龙主编《近代中国史料丛刊》三编,(中国台湾)文海出版社1990年版;《钦定大清会典事例》卷271,户部3;《乾隆朝上谕档》第3册第668页;《嘉庆道光两朝上谕档》第5册第485页,第18册第116、331页,第25册第323页,第27册第355页,第28册第232、401页,第31册第270-271页,第36册第469-470页,第37册第694页,第38册第172、476页,第54册第6、462页;《咸丰同治两朝上谕档》 第7册第112页,第9册第694、729页,第10册第705-706页,第12册第597页;《清同治朝政务档案》第2册,第647-661页;《文诚公奏议》卷6,页48;《钦定户部则例》卷84;《清代干旱档案史料》,第71、91、119、146、172、262、266、284、458、680、743、747页。

乾隆朝四组“异常”数据中,乾隆元年(1736)甘肃饥荒时大口日给米3合、 小口日给米2合,系定制尚未完全确立时的地方惯例。乾隆十二年(1747)所赈每月给米大口1斗、小口5升是针对蒙古地区的旱灾。另外两组都是来自云南地震的口粮记录。云南地震救济口粮标准是一个特例,在康熙二十七年(1688)该省地震的救济工作中就已经形成“人给谷一石”的定例[11](卷17典2123)。乾隆二十六年(1761)[19](第3册,P668)、二十九年(1764)[20](卷217,P17)及道光十三年(1833)[21](第38册,P476)该省地震都沿用了康熙二十七年的标准。而嘉庆二十五年(1820)河南地震时,所采用的口粮标准与雍乾之际形成的水、旱救荒口粮标准一样,即月给口粮“大口三斗、 小口一斗五升”(合日给大口米5合、小口减半)[21](第25册,P323)。道光十二年(1832)[21](第37册,P694)、十三年(1833)[21](第38册,P173)直隶灾荒赈济中,采用了“五日一散”的办法,按照日给大口3合、小口减半的标准散放。道光二十九年(1849)江苏水灾中,对盐场灶户按照场区采取一次性散赈办法,并非按口计粮[21](第54册,P6)。同年浙江水灾“每大口月给米三升、小口减半”(即日给大口1合、小口0.5合),则是缘于此次灾荒赈济中采用了“二成本色、八成折色”互为搭配的办法[21](第54册,P462)。如果将八成折色按照当时的折赈比价还原为本色口粮,每月大、小口所得也是符合雍乾定制的。咸丰七年(1857)[22]( 第7册,P112)、九 年(1859)[22]( 第9 册,P729)山 东水、旱灾害中采用了不论极次贫民的“赏”赈办法,口粮标准也随之缩减:大口月给米9升、小口减半(即大口日给米3合、小口1.5合)。同治六年(1867)直隶总督刘长佑等所奏《续拟救荒赈恤章程疏》及同治十三年(1874)所颁《查勘灾赈事例》都参考了雍乾定制。光绪朝收集到的只有“丁戊奇荒”时期山东、安徽、河南等省的灾赈口粮数据,各自互有差异。这种差异一方面体现在报请钱粮时,作为预算的标准与实际的散放标准的差异;另一方面是直接散放米谷与煮粥赈济标准的差异。

以上所见,自雍正八年提出,乾隆四、五两年再二、再三确定了“大口日给米5合、小口减半”的救荒口粮标准之后,传统中国灾荒救济长效的口粮标准最终确定下来,乾隆以降的清代灾荒救济中基本是按照雍乾定制执行。救荒口粮标准的确立,不仅为清代救荒粮食的筹放提供了基本依据,也为口粮折银策略的实施提供了折价依据,推动了清代荒政的精准化和货币化进程。

四、结语

如前所论,中国古代关于饥荒时期人类口粮需求的讨论历时久远,各个时期的国家政权都在荒政体系构建和救荒细则厘定方面做出过不懈努力。明清以前,传统国家荒政体系的主体架构已基本形成,但在制度细则上仍有待完善。经过明末荒政大讨论,许多救荒细则得到了充分关注。直至清代,包括救荒口粮标准在内的一系列荒政细则才被一一厘定。

救荒口粮标准虽然只是国家荒政体系诸多环节中的一个部分,却无疑是其中最为关键的一环。中国古代国家荒政自《周礼》以下,不同历史时期尽管多有创获,但荒政体系真正达到完善和成熟却是在传统社会末期的清代,这与救荒口粮标准确立的滞后不无关系。没有明确、长效的口粮标准,即使有至为详尽的受灾人口数据,也无法准确评估出灾区粮食的需求规模,这在相当程度上制约了国家调拨救荒钱粮的方向性和时效性,也造成了赈粮散放过程中的随意性。因此,救荒口粮长效机制的确立,使得国家在灾荒时期能够较为准确地评估不同灾区的需求规模,为朝廷在筹集、调运救荒钱粮方面快速有效地制定出实施方案创造了条件,也为救荒钱粮的散放提供了明确的制度依据和操作标准,从而大大提高了灾荒救济的效率和精准度。因此,它在清代国家走上“精准救荒”道路和登上荒政事业高峰的过程中扮演了十分关键的角色。