太湖以东地区的史前稻作农业与人类适应*

2022-01-05生膨菲周宜静

生膨菲 周宜静

一、引言

水稻(Oryza sativa)是全球三大主要粮食作物之一。植物考古研究表明,长江下游是稻作农业起源与早期发展的关键区域[1]。这里地处中国东部沿海的平原地带,海拔低、地势平坦,河网密布、湿地生态系统相对发达。史前稻作农业的产生与发展正是依托于东亚亚热带季风区的湿地环境,同时也受到自然生态的制约[2]。更加全面地考察长江下游史前人类稻作农业活动的演化轨迹,不仅能够探讨该地区先民的生业经济,也能为进一步解答东亚季风区河口海岸地带早期稻作人群如何适应全新世气候波动、地貌环境演化和水环境变化等科学问题提供依据。

本文以太湖以东地区为考察中心,大致包括今天上海市和江苏省的东南部地区。该地处于长江三角洲平原东部,毗邻东海,受海平面升降影响显著,而且特别容易受到一些极端气象灾害事件,如台风、风暴潮、洪涝等的影响,长期以来是研究季风区河口海岸地带全新世气候环境变化与人类适应的热点地区[3]。根据考古发现,太湖以东新石器时代的人类居址主要分布在太湖东缘至上海岗身地带(古代海岸线)以西区域[4](P6-14)。这里的平均海拔仅约2.5米,湖泊分布集中,先后经历了马家浜文化(距今7000—6000年)、崧泽文化(距今6000—5300年)、 良渚文化(距今5300—4300年)、 钱山漾文化(距今4300—3900年)、广富林文化(距今4200—3800年)和马桥文化(距今3900—3200年),时间跨度长达三千多年,保留了生活在太湖平原滨海地区的先民适应全新世中、晚期自然环境变化的考古记录。

在以往的研究中,学者们主要聚焦于考察长时段自然气候环境变化过程、全新世海平面变化历史[5],或针对单个地点开展古环境复原的研究[6],在综合利用区域考古资料探讨气候变化背景下古代人地关系变迁方面仍相对不足。近来,有学者开始进行更精细化的环境考古复原工作,在准确的绝对年代框架下,以高分辨率的全新世气候变化、海平面升降和地貌演化为背景,考察长江下游滨海地区史前人类遗址分布的时空变化规律,探讨人口规模的变化,环境变化过程中的人类适应与文明兴衰[7]。进入21世纪以来,随着植物浮选工作的开展,数量可观的水稻炭化植物遗存在长江下游地区的考古遗址中被发现,提供了探讨该地史前人类稻作农业活动和先民如何适应全新世中晚期环境变化的重要线索[8]。本研究关注的太湖以东地区在长江下游地区成陆时间相对较晚,对海平面升降变化敏感,是探讨海岸地带水环境变化与史前稻作农业活动关系的理想地区。而在现有的研究中,利用炭化大植物遗存考察太湖以东史前稻作农业演化轨迹,探讨人类适应的工作还存在明显不足。

至今,在太湖以东地区开展过相对系统的炭化植物遗存研究工作的遗址仅有江苏省昆山姜里遗址[9](P90-96)、朱墓村遗址[10]和上海市松江广富林遗址[11]。这三处遗址地处以太湖为中心的碟形洼地东缘,主要的人类文化年代涵盖马家浜文化至广富林文化(距今7000—3800年)。学者们在以上三处遗址中发现了种类丰富的炭化植物遗存,清晰记录了各类植物遗存发现的数量、浮选土样的数量或容积、炭化水稻粒径的测量数据等重要信息,提供了探究太湖以东新石器时代稻作农业发展过程的植物考古原始数据,为我们进一步分析这些史前稻作人群的环境适应创造了必要条件。除了农作物种子遗存外,上述三处遗址中还出土了相当数量的水生植物大遗存,如菱角(Trapa bispinosa)、 芡实(Euryale ferox)、 金鱼藻属(Ceratophyllum sp.)、狐尾藻属(Myriophyllum sp.)和莎草科(Cyperaceae)等。这些水生植物常生活在湿地不同深度的水层中,可细分为挺水植物(如莎草科)、漂浮植物(如菱角与芡实)与沉水植物(如金鱼藻与狐尾藻)三种不同的生活型,它们在生境中占据不同的生态位[12](P385-391)。除了水 体深度等水文因素,影响这些水生植物的生物量、形态特征之外[13](P13-16),不同水生植物之间存在明显的竞争关系,具有相互调节的作用[14](P266-70)。因此,我们认为考古遗址内出土的不同生活型水生植物遗存数量的历时性变化也应可以提供了解遗址周边小区域内水环境变化的考古依据。

本文将以姜里遗址、朱墓村遗址、广富林遗址(见次页图1)出土的马家浜文化时期至广富林文化时期的炭化植物遗存的再分析为切入点,重点关注各类农作物种子的数量和水稻种子的形态变化,不同生活型水生植物遗存的数量变化,探索太湖以东地区马家浜文化至广富林文化时期稻作农业系统的演化过程,并结合聚落遗址调查和环境考古研究成果,尝试探讨该地区全新世中、晚期湿地水环境的变化对稻作农业活动产生的影响以及先民对环境变化的适应策略。

二、材料与方法

(一)遗址背景与植物考古数据

本文涉及的三处考古遗址的概况如下:朱墓村遗址(图1:1),位于江苏省昆山市高新技术开发区姜巷村,遗址面积14万平方米,海拔1米左右,文化堆积以良渚文化堆积为主;姜里遗址(图1:2),位于江苏省昆山市张浦镇姜里村,总面积9万平方米,海拔1.8米左右,中心区文化堆积厚达2米以上,主要的文化堆积为马家浜文化和崧泽文化;广富林遗址(图1:3),位于上海市松江区佘山镇广富林村,遗址总面积为15万平方米,海拔2—3米,主要文化堆积的年代为良渚文化至东周时期。

我们主要利用的植物考古原始数据为以上三处遗址中出土农作物和水生植物遗存的绝对数量、浮选土样量、炭化水稻种子的长、宽和厚的测量结果。根据水生植物的不同生活型,我们将三处遗址的水生植物遗存按照挺水植物(莎草科:包括以上植物浮选报告中全部属于莎草科的植物)、漂浮植物(菱角和芡实)和沉水植物(金鱼藻属和狐尾藻属)分为三类进行对比分析。另外,综合以往研究者对广富林遗址出土炭化水稻种子长、宽、厚的测量数据,分析良渚文化至广富林文化时期水稻种子形态的变化。

(二)量化方法

本研究中,为了方便对太湖以东地区农作物和水生植物遗存数量历时性变化的探讨,我们使用大植物遗存的出土密度,即每单位数量土样包含的炭化植物遗存的数量(绝对数量或重量),作为比较不同时段相关植物遗存数量多寡的依据[15](P30-32)。某类植物遗存出土密度的数值越大,说明该植物遗存在遗址中的数量越多。其计算公式如下:S=N/L。

其中:S为某类植物遗存的出土概率,N为某类植物遗存出土的绝对数量或重量,L为提取某类植物遗存时浮选土样量。

作物组合的变化是了解一个地区古代农业系统演化轨迹的重要指标之一。本文章,我们采用了周新郢等学者利用作物现代种子的千粒重作为换算因子计算不同作物的重量百分比的方法[16](P33-41),以考察不同作物品种在农业生产中的比例,了解太湖以东地区马家浜文化至广富林文化时期农业系统中作物组合的变化情况。具体公式如下:

其中N1为出土水稻的粒数,F1=26,为现代水稻的平均千粒重[17](P1554-1563);N2为出土黍的粒数,F2=7.5,为现代黍的平均千粒重;N3为出土粟的粒数,F3=2.6,为现代粟的平均千粒重;N4为出土小麦的粒数,F4=35,为现代小麦的平均千粒重,P(S)用来代表每种作物在农业生产中所占百分比。

三、分析结果

(一)作物组合分析

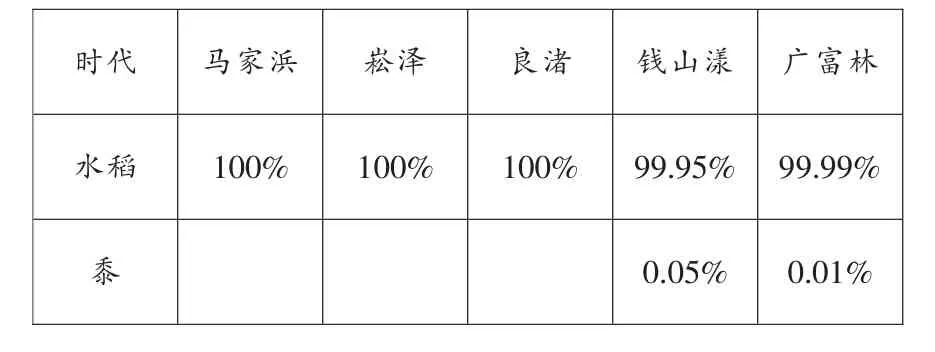

本研究中,太湖以东地区马家浜文化至广富林文化时期作物重量百分比如表1所示。由表可知,在姜里遗址马家浜文化时期和崧泽文化时期、朱墓村和广富林遗址良渚文化时期的作物组合中,水稻的重量百分比均为100%,说明太湖以东地区马家浜文化至良渚文化时期的农业生产为单一的稻作农业。良渚文化衰退后,在广富林遗址钱山漾文化至广富林文化时期的作物组合中水稻重量百分比仍超过99.9%,不过除了水稻外,黍(Panicum miliaceum)可能也出现在太湖以东地区的钱山漾-广富林文化时期的农业经济中,但比重极低。

表1 太湖以东地区作物重量百分比

(二)炭化水稻的出土密度

姜里、朱墓村和广富林三处遗址马家浜文化至广富林文化时期水稻种子出土密度如图2所示。姜里遗址马家浜文化和崧泽文化时期水稻的出土密度分别为1.13和1.62。朱墓村和广富林遗址良渚文化时期水稻的出土概率分别为6.07和0.37,平均值为3.22。广富林遗址钱山漾文化和广富林文化时期水稻出土概率则分别为1.72和2.04。

(三)水生植物的出土密度

姜里、朱墓村和广富林三处遗址马家浜文化至广富林文化时期挺水植物、漂浮植物和沉水植物遗存出土密度如图2所示。三类水生植物在遗址中马家浜文化时期的出土密度分别为0.04、0和0.50;崧泽文化时期分别为0.06、0和0.33;良渚文化时期分别为0.14、0.70和0.03;钱山漾文化时期分别为0.28、0.60和0.10;广富林文化时期分别为0.05、0.40和0.02。

(四)炭化水稻粒径的测量结果

由于姜里遗址和朱墓村遗址出土炭化水稻粒径的测量结果未见报道,本文仅分析广富林遗址的水稻粒径测量数据[18]①。具体来说,广富林遗址良渚文化时期至广富林文化时期的炭化稻种子长、宽、厚的测量数据如图3的箱式图所示。良渚文化时期炭化稻种子测量数据仅有2例,长、宽、厚的平均值分别为4.45毫米、2.28毫米和2.21毫米;钱山漾文化时期炭化稻的种子的测量数据有14例,长、宽、厚的平均值分别为4.95毫米、2.32毫米和1.75毫米;广富林文化时期炭化稻的种子的测量数据相对较多,共99例,长、宽、厚的平均值分别为5.25毫米、2.43毫米和1.83毫米。

四、讨论

(一)作物组合变化

作物组合的变化能够一定程度上揭示农业系统的演化轨迹,是我们研究古代农业的重要指标之一,也可提供探讨先民作物选择和不同农业系统之间交流历史的重要依据[19](P1554-1563)。本文通过对太湖以东地区马家浜文化至广富林文化时期三处典型考古遗址出土农作物遗存的历时性分析,初步重建了当地作物组合的变化过程。太湖以东地区在马家浜文化至良渚文化时期属于单一的稻作农业类型。在良渚文化衰退之后,随着龙山时代中原地区古文化向南扩张[20](P53-63),太湖以东的稻作农业系统中可能开始出现来自北方粟黍农业系统的影响。在山东大学2012年对广富林遗址的发掘过程中,郭晓蓉在广富林遗址钱山漾文化和广富林文化时期的遗迹中各发现了一粒炭化黍(P.miliaceum)的种子,提供了北方粟黍农业系统可能在新石器时代晚期输入太湖以东地区的线索[21](P31)。

在此之前,从事文化谱系研究的考古学者在广富林遗址已经观察到了太湖以东地区自良渚时期至钱山漾-广富林时期的文化嬗变过程。有学者进一步指出钱山漾文化和广富林文化的形成与发展同太湖平原土著文化传统缺乏明显的传承性,考古学文化面貌存在较大的区别,明显受到中原龙山文化向东南方向扩张的强烈影响,属于外来文化对本地土著文化的全方位取代[22](P34-43)。但是通过作物组合的历时性分析,我们看到在良渚文化之后的钱山漾文化和广富林文化时期,来自北方的旱作农业在农业系统中的比重极低。安延霞在广富林遗址发现的东周时期农作物遗存中,也仅见2粒黍(P.miliaceum)、2粒粟(Setaria italica)和1粒小麦(Triticum aestivum),同期水稻种子的绝对数量为159粒[23](P35-37),可见即使到了东周时期,在更多新的作物品种进入太湖以东地区的背景下,水稻始终是当地农业系统和先民作物选择的主体内容。水稻相对高产,承载力相对较高,马家浜文化时期之后,水稻种植业在太湖以东地区的农业生产活动中长期占据绝对重要的位置,是人类文化与社会发展的重要物质支撑。不过,来自北方地区新的农业经济因素也无疑为这里单一的稻作农业增加了活力,进一步提升了土地资源的利用效率。

(二)稻作农业演化轨迹

立足于对姜里、朱墓村和广富林三处遗址炭化水稻种子出土密度的计算结果,我们得以窥探太湖以东地区马家浜文化至广富林文化时期稻作农业的演化过程。结果可见,姜里遗址马家浜文化水稻出土密度为1.13,至崧泽文化时期显著增长至1.62,表明太湖以东地区的稻作农业在距今7000—5300年间经历了稳步发展的过程,稻作农业生产的规模逐渐扩大。江苏昆山绰墩遗址曾发现64块马家浜文化时期的水稻田[24](P31-33)。江苏姜里遗址2012年度发掘中也发现15处马家浜文化时期水田遗迹,之前2011年发掘过程中曾揭露出3处崧泽文化时期水田[25](P4-24)。尽管马家浜文化时期至崧泽文化时期水田面积相对较小,仅0.8~16平方米,平均面积为5.4平方米[26](P4-24),但据不完全统计,环太湖地区新石器时代人类遗址的数量由40处增加至55处[27](P9306),显示出该地稻作先民的生产活动与生活空间呈现稳步扩张之势(参见图4)。

进入良渚文化时期后,我们发现朱墓村和广富林遗址良渚文化时期水稻出土密度的平均值为3.22,显示太湖以东稻作农业的规模在良渚文化时期获得明显增长。目前的资料显示环太湖地区良渚文化先民的遗址数量大幅度增长至约248处[28](P9306),是崧泽文化时期的4.5倍,是马家浜文化时期的6倍以上。良渚文化时期太湖以东地区的核心聚落——福泉山遗址曾发现大量良渚玉器、象牙器和祭坛遗迹,显示了太湖以东地区在良渚文化时期物质 文化的繁 荣[29](P42-124)。良 渚 核心地区的浙江茅山遗址曾发现大量良渚文化时期水田块,总面积约5.5公顷[30](P398-422)。2013年朱墓村遗址发掘过程中也发现了5处良渚文化时期的水稻田遗迹,首次在太湖以东地区确认了良渚时期水稻田的存在[31](P39-56)。除水田外,可能用于稻作农业生产的组合“石犁”和镰刀等工具组合也在太湖以东地区广富林遗址良渚文化时期的遗迹中被发现[32](P3-21),共同表明该地区稻作农业的生产规模在良渚文化时期达到了高峰(图4)。

良渚文化衰亡之后,整个环太湖平原地区出现了遗址数量急剧减少的现象。目前所见的钱山漾-广富林文化时期的人类遗址只有约8处[33](P246-252),仅为良渚文化时期人类遗址数量的三十分之一(图4)。太湖以东地区考古遗址的数量也大幅度减少。以上海地区为例,目前钱山漾-广富林文化时期的考古资料仅集中见于广富林遗址。在本研究中,我们发现广富林遗址钱山漾文化时期水稻出土概率仅为1.72,较良渚文化时期大幅度减少,仅为良渚时期的一半左右。至广富林文化时期水稻种子的出土密度上升至2.04,但增加幅度明显较小,与良渚文化时期稻作农业的规模差距较大。从水稻田的发现情况看,也能够获得同样的观感。广富林遗址2008年度发掘过程中,发掘者揭露出1处广富林文化时期的疑似水稻田遗迹[34](P64-97),一定程度上填补了广富林文化时期太湖以东地区未见水田遗迹的空白,但其规模与数量完全不能同良渚文化时期相提并论,较马家浜文化和崧泽文化时期也显得十分逊色。

通过对广富林遗址出土炭化水稻种子长、宽、厚的测量数据的分析,我们可以看到从良渚文化至广富林文化时期,水稻种子的长、宽、厚数值未发现显著变化(P=0.23,0.77,0.50>0.05),水稻种子的长度和宽度的平均值一定程度增加(图3)。吕厚远团队曾对长江下游地区水稻扇形植硅体鱼鳞状纹饰进行统计分析,结果显示良渚文化至广富林文化时期水稻的驯化程度稳步提升[35](P181-199),同时“石犁”和镰刀等稻作农业工具组合相较于良渚文化时期更加进步[36](P159-191),而钱山漾-广富林文化时期相较于良渚文化时期人类遗址数量与水稻田的数量和规模却急剧缩小,我们推测太湖以东地区的稻作农业在钱山漾-广富林文化时期,尽管生产的规模远远不如良渚文化时期,但是先民在稻作农业的生产技术或水稻单位面积生产中的劳力投入却可能稳中有进。另外,在中原龙山文化因素取代本地土著文化的过程中,先民尝试向当地稻作农业生产系统引入粗放的旱地农业因素(粟黍农业),但更加根本的是延续了水田稻作农业精耕细作的传统。在未来,对水稻遗存开展C、N稳定同位素分析,能够帮助我们进一步确认先民在稻作农业生产中的劳力投入,比如施肥等农田管理。

(三)水环境变化与人类适应

从较大时空尺度的海平面变化和地貌演化过程看,在距今7000年左右的马家浜文化时期,太湖以东滨海地带海平面的上升速率骤降,海平面趋于稳定,海岸线东撤,陆地向海洋方向推进生长[37](P127-137)。这一环境背景为太湖以东地区马家浜文化至广富林文化时期先民提供了生活和从事稻作农业生产的最初“舞台”。不过由于地貌平坦、海拔极低、水域遍布且处于江河下游的洪泛区,这个“舞台”特别容易受到极端气候变化或特大潮水的侵袭与威胁。暴雨或内涝等灾害会导致区域内水环境发生显著变化。从气候环境和水环境变化过程看,太湖以东地区在距今8000—5000年,气候暖湿,流域环境开放,主要受海水作用影响;在距今5000—4000年,气候温和偏干,淡水沼泽发育,水域面积缩小,流域环境封闭,未受海水作用影响;在距今4000年左右出现冷事件;在距今4000—3000年,气候又转向温暖湿润,水域面积扩大,存在海水倒灌现象[38](P321-330)。

考古遗址中出土的炭化植物遗存也能为理解遗址周边小区域的自然环境状况提供一些重要参考[39](P75-85)。在本研究中,我们主要立足于对姜里、朱墓村、广富林三处遗址出土挺水、漂浮和沉水三类水生植物遗存出土密度的历时性分析,揭示由水生植物大遗存的数量变化记录的马家浜文化至广富林文化时期太湖以东地区人类遗址周边水环境的变化过程。我们将结果与此前其他学者对该地较大时空尺度古气候与古环境的研究成果、古代人类聚落分布以及对稻作农业演化轨迹的分析结果比较后,综合探讨在马家浜文化时期至广富林文化时期太湖以东水环境变化过程中的人类适应策略。我们的主要依据是:挺水植物、漂浮植物和沉水植物三类水生植物在湿地环境中占据不同的生态位,相互竞争,交互影响。具体来说,漂浮植物对沉水植物的生长有一定的抑制作用,而对挺水植物的调节作用较弱。由于漂浮植物相比沉水植物更适合在水体深度较浅的环境中生长,因此在浅水环境中漂浮植物较强势,生物量应当较多。而沉水植物则趋向于在不利于漂浮植物覆盖水面的较深水环境分布,在那里沉水植物的数量应相对较多[40](P266-270)。

通过分析三处遗址水生植物遗存出土密度的历时性变化,我们发现挺水植物和漂浮植物在马家浜文化时期的出土密度低于沉水植物,说明沉水植物的数量相对较多,可能该时期遗址周边的水体深度较深,水域面积可能较大。到崧泽文化时期,挺水植物的出土密度较之前略有上升而沉水植物的略有下降,漂浮植物出土密度没有变化,说明崧泽文化时期水环境状况变化幅度较小。进入良渚文化时期,漂浮植物出土密度大幅度增加,超过沉水植物,挺水植物出土密度略上升,而沉水植物的出土密度继续下降,显示出遗址周边的水环境可能发生了明显的变化。与漂浮植物出土密度骤增至最高同时,沉水植物的出土密度则下降至最低点,表明遗址周边可能出现明显的浅水沼泽化过程。进入钱山漾文化时期,漂浮植物的出土密度总体高于沉水植物和挺水植物的出土密度,数值略微降低;但值得关注的是,此时沉水植物出土密度较良渚文化时期出现相当数量的增加,挺水植物的出土密度也达到最高点,表明钱山漾文化时期的水环境与良渚文化时期总体一致,但可能存在湿地水体深度明显增加,水域面积在短时间内突然扩大的变化过程。至广富林文化时期,三类水生植物的出土概率均下降,沉水植物和挺水植物的出土密度低于漂浮植物,说明相较于钱山漾文化时期,广富林文化时期的水深和水域面积都可能略有减少。

我们将姜里、朱墓村和广富林三处遗址考古出土的三类水生植物遗存出土密度历时性变化轨迹与前人对太湖以东地区较大时空尺度背景下的古气候和古环境复原研究结果进行对比[41](P321-330)。我们发现不同生活型水生植物遗存揭示出的遗址附近小区域水环境变化过程,与前文提及的太湖以东地区大尺度古气候与古环境记录存在较好地对应关系。由此可见,依据湿地生境中挺水、漂浮和沉水三类不同生活型对考古出土水生植物遗存数量的变化,能够为我们了解遗址周边小区域内水环境变化提供新的依据;在一定程度上,可以作为对较大时空尺度下古环境和古气候记录的有益补充,进一步丰富了我们对太湖以东地区遗址周边水环境历时性变化的认识。未来对考古遗址出土的水生植物遗存开展更细致的历时性分析,可能有助于我们进一步将考古遗址出土的炭化水稻植物遗存、 人类聚落分布、生产工具等考古资料联系起来,利用多项指标综合探讨长江下游地区史前稻作人群对水环境变化的适应和人地关系的变迁问题。

综合以上我们对太湖以东地区稻作农业演化轨迹、水环境变化历程的分析结果以及人类聚落分布情况的分析,我们发现太湖以东地区马家浜文化时期至广富林文化时期的水环境变化可能深刻影响了当地稻作农业的演化轨迹,其中,湿地环境的浅水沼泽化过程,明显有利于稻作农业的发展。在马家浜文化至崧泽文化时期(距今7000—5300年),海平面刚趋于稳定,海岸线向东推进,陆地逐渐生成。太湖以东地区的气候温暖湿润,受海水作用影响,水流下泄不畅,水域面积相对较大,水体较深。在该时期,人类活动空间向东扩展,遗址数量增加,人类文化获得发展。此时太湖以东地区稻作农业的生产规模相对较小,处于缓慢扩大的过程。进入良渚文化时期(距今5300—4300年),太湖以东地区的气候较此前温和偏干,淡水沼泽湿地增多,水体深度变浅,很少受到海水作用影响。在这一时期,陆地面积扩大,遗址数量明显骤增,呈现集群性的团状分布,聚落分布范围较崧泽文化时期向东部继续扩展,大量遗址已经分布于上海地区的冈身之上,说明在适宜的自然环境条件下,人类活动的空间在太湖以东地区进一步扩张。人类文化在良渚时期到达发展的高峰,出现了多项早期文明因素。此时太湖以东稻作农业生产规模也到达了高峰,稻作生产技术水平获得较大提升。

距今4200年左右,世界范围内经历了一次全球性的气候干冷事件,之后处于气候波动期[42]。大量古气候记录显示,在这一时期世界各地主要的早期农业文明都在经历了突然持续而强烈的变干变冷过程中出现衰退[43](P443-451)。考虑到太湖洼地沉积物也记录了距今4000年左右的冷事件[44],过去有学者提出过良渚文化的灾害灭亡说,即良渚文明是在气候环境突然变化带来的极端气候事件和水涝灾害的影响中逐渐衰亡[45](P62-65)。近 年,浙 江宁波鱼山遗址也发现了良渚文化末期古风暴事件和古洪水的实证[46](P80-93)。在本研究中,我们发现研究区域内沉水植物遗存数量在良渚文化时期之后的钱山漾文化时期出现了明显的增加(图2),表明遗址周边水体的深度和水域面积较良渚文化时期可能是受自然环境变化的影响而突然增加[47](P106-134)。考古调查所见钱山漾-广富林文化时期(距今4200—3800年),太湖以东地区人类遗址数量在短时间内出现剧烈减少,分布范围大幅度西退,人类的生存空间明显压缩[48](P6-14),钱山漾文化时期稻作农业的规模较良渚时期出现骤减(图4),显示出在全新世晚期气候波动中史前人类稻作农业社会的脆弱性。至稍晚的广富林文化时期,太湖以东地区的气候条件渐趋平稳,水域的深度与面积可能略有降低。这一时期太湖以东的先民缘水而居,聚落仍呈点状分布,但稻作农业逐渐恢复,旱作农业因素出现,农业多样化和生产水平获得一定程度提升,展现了太湖以东地区史前稻作农业社会在环境变化过程中的弹性适应力。

五、小结

本研究通过分析太湖以东地区考古出土炭化水稻种子与水生植物遗存数量的历时性变化,结合以往环太湖地区聚落调查和古环境研究结果,初步明确了太湖以东地区马家浜文化至广富林文化时期稻作农业演化轨迹,探讨了该时段内太湖以东地区的水环境变化以及人类对环境变化的弹性适应。结果显示,马家浜文化至崧泽文化时期,太湖以东地区稻作农业生产规模在温暖湿润的多水湿地环境中稳步增加,人口增长,人类文化发展;在良渚文化时期,气候转向温和偏干,浅水沼泽湿地存在明显扩展,稻作农业生产的规模急剧扩大,人口激增,人类文化发展至高峰。良渚文化末期至钱山漾文化时期,气候波动剧烈,极端事件和水涝灾害增多,稻作农业社会遭受打击,生产规模骤减,人口减少,早期文明衰落,外来北方文化因素进入太湖地区。至广富林文化时期,自然气候趋向平稳,在人类对环境变化的弹性适应过程中,太湖以东地区的稻作农业在恢复中获得提升,同时开启了更多样化的发展道路。未来需要更多科学系统的大植物遗存研究工作,特别是对水生植物遗存的细致鉴定和分析,来丰富我们对太湖地区各区域内史前稻作农业社会演化、 水环境变化与人类适应过程的认识。

注释:

①《上海广富林遗址2003年浮选结果分析》报告中炭化水稻测量结果,由北京大学陈航先生赐告。