太原唐代郭行墓出土植物遗存的鉴定与分析

2022-01-05葛利花裴静蓉王振祥靳桂云

葛利花 裴静蓉 冯 钢 王振祥 靳桂云

一、遗址背景

2019年8月,山西省太原市万柏林区小井峪街办小井峪小学在修建操场时发现1座古墓葬(M1),该墓未经盗扰,保存状况较好。M1是一南北向砖室壁画墓,由墓道、封门、壁龛、甬道、墓室组成,棺床位于墓室北部,木棺横置其上,人骨保存较差。墓室出土了墓志、陶罐、木俑、木梳、泥俑、铜钱等16件(组)遗物,7个陶罐位于棺床西侧,南北一字排列。从出土的《郭君墓志》纪年内容可知[1](P43-56),该墓主人为“大周故上骑都尉”郭行及夫人梁氏,郭行殁于圣历三年(公元700年)2月4日,享年92岁;梁氏卒于龙朔三年(公元663年)5月19日,享年44岁;二人“以今圣历三年岁次庚子五月己酉朔/十三日辛酉,合葬于杨村西南二里平原”,该墓是武周晚期一座规格较高的中型墓葬。

历史时期墓葬发掘中所获得植物遗存一定程度上可以反映先民植物利用、相关农业活动以及丧葬观念情况,结合文献典籍进行研究亦大有裨益。就目前太原地区考古发现而言,唐代遗址及墓葬中仅金胜村六号唐墓发掘报告提及陶罐中存放谷粒[2](P19-22),该地区尚未发现系统植物遗存分析报告和研究。本文拟以郭行墓考古资料为抓手,结合相关记载,对唐代太原地区植物随葬内容与方式、农业发展水平、丧葬与社会生活等相关问题进行探讨。

二、实验方法

除在发掘现场采集一批储存于陶罐中的粮食外,还另采集棺椁淤土,墓室、甬道、壁龛、墓道浮选土样和植硅体分析土样,数量共计32份,浮选土样经现场水洗阴干后,与植硅体样品一同送至山东大学植物考古实验室进行提取、鉴定和统计分析工作。

M1:3、M1:4、M1:6陶罐内肉眼可见仍然鲜亮的粮食,直接将其放入塑封盒中保存,避免外力作用造成二次伤害。土样中的炭化植物遗存则通过小水桶浮选法[3](P80-87)来进行提取。操作流程如下:首先,对土样体积进行测量,其次,向水桶中加入适量的水后均匀搅拌,并将上浮液通过分样筛倒入另一个水桶中,收集上浮液,如此重复数次,直至没有炭化物质上浮为止。需要说明的是,水桶底部的重浮部分也需单独收集,以免遗漏未炭化的果核类遗存。粮食和浮选所得炭化遗存鉴定工具为尼康SMZ18体视显微镜,显微成像拍照系统是尼康DS-Ri2,植物种属鉴定主要依据各类植物鉴定图谱[4](P262-271,P9、P189-196,P120-126,P100-101,P760-763)和现代植物种子标本。

植硅体遗存的提取,采用了吕厚远等改进的湿式灰化法[5](P43-44,P945-959)。具体步骤如下:风干样品并筛选出较为细腻分散的土壤以便提取植硅体;依次加入适量的过氧化氢和稀盐酸,待其充分反应以去除有机质和钙、镁离子等;接着用离心机多次洗酸,直至溶液显示中性;再将镉重液置入试管内,浮选土壤样品溶液中的植硅体;最后提取、 制片、 观察。将制成的样品置于Nikon NI-SS显微镜下放大400倍观察、鉴定并统计植硅体种类、数量。鉴定依据主要参照文献中相关植硅体(粟[6](e4448,e19726)、黍[7](e4448)、小 麦[8](P1615-1623,P505-512,P25-27,P341-350)等) 鉴定标准以及现代植物植硅体形态。

三、鉴定结果

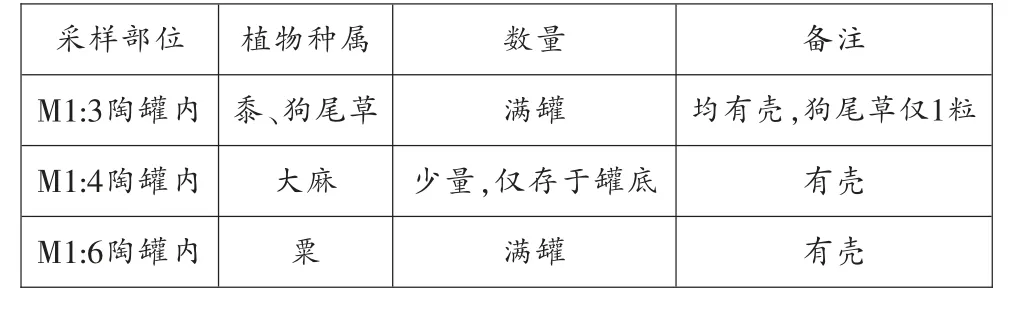

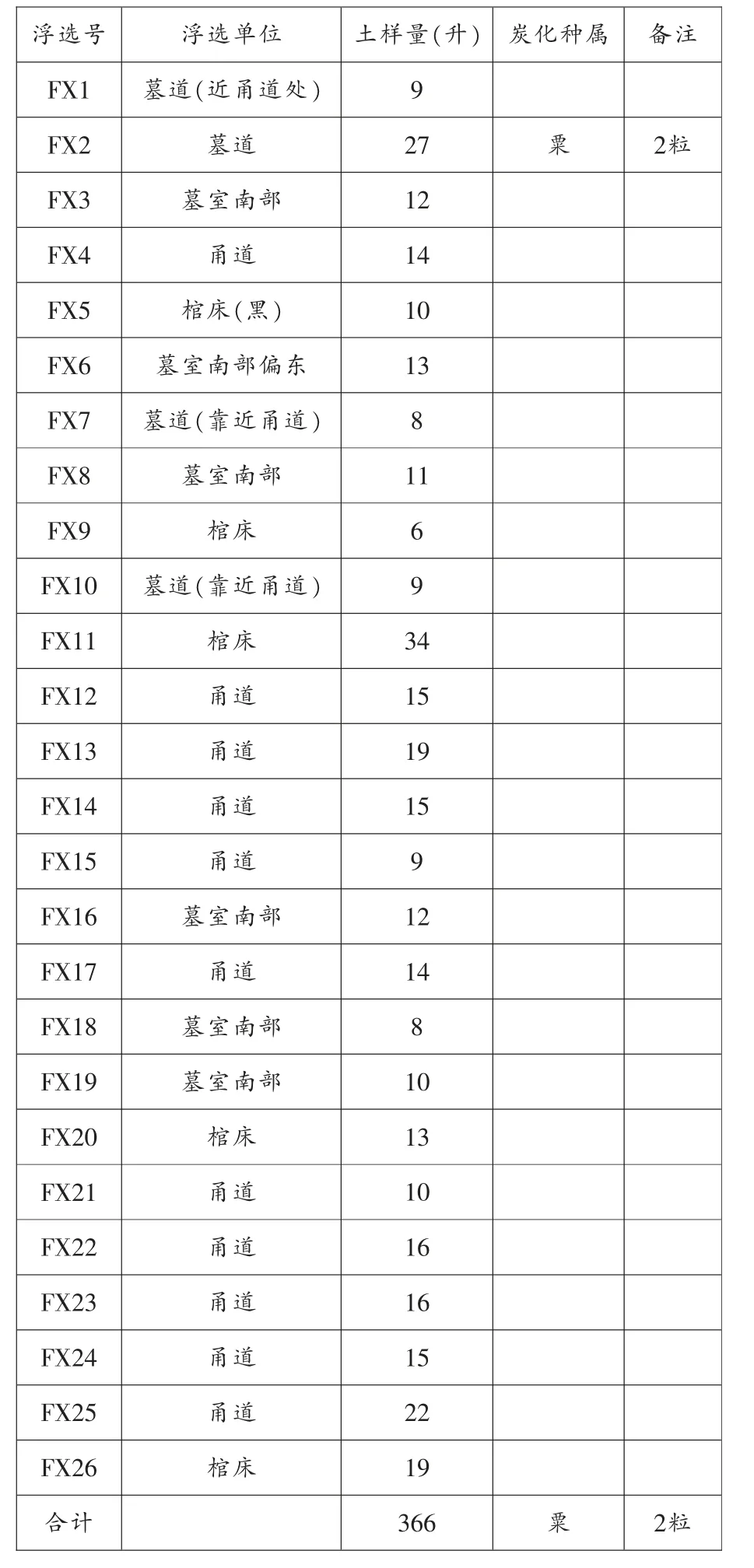

经鉴定,郭行墓M1:3、M1:4、M1:6陶罐内出土的未炭化植物遗存共4种,包括带有稃片的粟(Setaria italica[L.]P.Beauvois)、 黍(Panicum miliaceum Linnacus)、大麻(Cannabis sativa L.)和狗尾草(Setaria viridis[L.]P.Bcauvois)(本页图1、参次页表1)。墓道、墓室、棺床等366升填土仅浮选出2粒炭化粟(次页图1、表2)。M1:5、M1:7陶罐内的植物遗存灰化程度严重,故借助植硅体分析法进行提取(参66页图2、表3),鉴别出粟、黍、小麦和一未知遗存,后者通过红外光谱技术分析推测可能为罂粟(Papaver somniferum L.)(参66页图3)。M1:1、M1:2陶罐内除跌落壁画墙皮外,无其他发现。

表3 唐代郭行墓提取植硅体统计结果

表1 唐代郭行墓出土未炭化植物遗存统计结果

表2 唐代郭行墓出土炭化植物遗存统计结果

(一)大遗存

以下是郭行墓中出土大植物遗存的鉴定和测量的详细情况:

1.粟(Setaria italica[L.]P.Beauvois)

粟,禾本科狗尾草属植物(Setaria Beauv.),一年生草本植物。该墓出土的粟主要存在于M1:6陶罐内,满罐都是带稃的颖果。粟粒呈椭圆形,背部隆起,腹部略平,粟粒保存状况好,部分颖果仍保存于谷壳内,谷壳表面密布细小凸起,粒长在2.79-2.94mm,粒宽在1.94-2.24mm(图1,1-4),尺寸较现代粟粒大(颖果长2-2.3mm,宽1.66-1.82mm[9](P103-108))。此外,在墓道浮选土样中发现2粒炭化粟,仅1粒完整,呈长椭圆球形,表面粗糙,胚部较长,顶部因高温爆裂而呈凹口状,粒长4.02mm,粒宽3.39mm(图1,12-13)。

2.黍(Panicum miliaceum Linnacus)

黍,禾本科黍属(Panicum L.),一年生草本植物。该墓出土M1:3陶罐内盛装的种子以黍为主,仅有极个别狗尾草。黍外观完整,特征清晰,形态上是未炭化的带稃谷粒,呈长圆球形,表面光滑,颜色鲜亮,能清晰观察到表面纤细纵纹。黍籽粒个体较粟大,粒长3.22-3.81mm,粒宽2.89-3.09mm,尺寸较现代黍粒大(现代黍粒长2.89-3.39mm,宽2.05-2.45mm[10](P103-108)。

3.大麻(Cannabis sativa L.)

大麻,桑科大麻属(Cannabis Linnaeus),一年生草本植物。该墓出土大麻籽数量少,仅存于M1:4陶罐,保存状况较好,外形较完整,果壳未炭化。籽粒呈扁卵圆形,侧缘有锐棱,顶端有乳突状小尖头,基部圆钝,中部稍凹陷。国皮革质,表面为褐色,带有网状花纹,壳内有种仁。粒长4.83-5.24mm,粒宽4.15-4.47mm,尺寸大于现代大麻(瘦果长3.5-5mm,宽2.5-4mm[11](P103-108))和现有云南中甸驯化大麻[12](P44)。

4.狗尾草(Setaria viridis[L.]P.Bcauvois)

狗尾草,禾本科狗尾草属(Setaria Beauv.),一年生草本植物,北方秋收旱作物主要杂草种类,分布广泛。该墓狗尾草1粒出土于M1:3陶罐中,保存完好未炭化,呈长扁形,浅黄褐色,稃片包裹籽实。粒长2.49mm,粒宽1.45mm。

(二)植硅体

(三)其他

M1:7陶罐内植硅体样品提取物种属不明,为进一步鉴定种属,特从样品中提取少量粉末物质作压片处理用于红外光谱测试分析(图三)。从红外图谱中发现,样品在3423cm-1波数附近有吸收峰,这是-OH基的伸缩振动吸收,是判断有机酸的重要依据;2850cm-1附近为饱和的C-H伸缩振动吸收;1629cm-1附近为C-O 伸缩振动吸收;1060cm-1附近为羟基中C=O伸缩振动吸收。本样品与罂粟籽标准品红外光谱特征[13](P326-327)吻合,是罂粟的可能性较高。

四、讨论分析

郭行墓出土植物遗存种类、数量虽少,但其蕴含的信息丰富,结合文献典籍有助于研究唐代太原地区葬俗观念及社会生活,尤其是对探析随葬粮食及农业发展、大麻和罂粟之用、陶罐内盛物性质等问题意义重大。

(一)随葬粮食及农业发展

“圣人知孝子之情深,而物类之无限,故为之限制,使祭有常礼,物有其品,器有其数”[14](P826),随葬品可较真实地反映逝者生前所用之物及当时的丧葬习俗。郭行墓出土的粟、黍、大麻以及从混合物中提取的小麦,与《周礼》所载“并州,其谷宜五种”(郑玄注黍稷菽麦稻)大体符合,体现了五谷饮食结构的日常性和相对稳定性。根据复原的年降水量变化曲线图得知,公元650年至800年降雨量大[15](P104-112);从贞观十三年(639)“诏于洛、相、幽、徐、齐、并、秦、蒲州又置常平仓,粟藏九年,米藏五年;下湿之地,粟藏五年,米藏三年”[16](P1344),以及神龙元年(705)文水县“城甚宽大,约三十里,百姓于城中种水田”[17](P371)记载可知,唐前期太原整体较为温暖湿润,能大规模种植单季稻并大体量储存于粮仓中。裴鐮“自河东来,涉三百里”却仍为“农人愁叹,谷菽未种”而忧思[18](P4490),太原乱石滩唐墓壁画亦有制作豆腐的图像,足见大豆在农业生产与生活地位之紧要。要之,唐朝太原五谷俱全,但郭行墓中却未发现稻、大豆,反而出土大麻籽粒,而且大麻与粟、黍一样,各自存储于棺床上的陶罐中,显然郭行后人是将大麻作为重要的粮食作物而随葬,不排除墓主个人饮食偏好因素的影响。

地理位置、气候环境、土壤水温、人类生产力发展等自然环境、经济文化等综合因素交织作用都会影响农业生产。即使如今气候有所变冷,但科学技术亦会影响作物生长期,基于此,可暂且认为古今农作物收获时间相近。当下山西小米秋天成熟;小麦为冬小麦,夏季收获[19](P12-14);大麻秋季收获[20](2020-8-27);黍子,春播5月下旬至6月中旬,夏播7月上旬至中旬,生育期在80-90天[21](P54-55,P51-52,P8)。根据墓志铭文[22](P43-56)得知,郭行及其夫人梁氏于700年5月13日合葬于杨村西南二里平原,换言之,在墓主合葬之时,当季农作物尚未取得收成,粮食非应时而葬。郭行墓中未炭化粟、黍、大麻籽粒尺寸均较现代同种者大,虽然现代粟、黍、大麻数据并非源自当今太原本地,且墓中作物均带有稃片,对古今作物尺寸差异或多或少会产生影响。但是,从郭行墓出土的作物籽粒饱满鲜亮、整齐度高、 种子净度和品种纯度等现象来看,唐代太原作物种植水平很高,这应与公元700年前后唐代处于温暖期,太原地处三面夹山的高海拔平原,光照充足,一年一熟的农作物种植制度保证植株从沃壤中汲取足够的营养物质有关。从人为因素来看,贞观至天宝年间,太原人口增多,为农业发展提供了稳定的劳动力[23](P16-30);“(垂拱二年)十二月,免并州百姓庸、调,终其身”[24](P85),文水县“西北二十里有栅城渠。贞观三年,民相率引文谷水,灌田数百顷”[25](P1688),榆次县令孙湛引源涡水溉田[26](P1114)等,人口兴盛以及唐王朝对太原减免赋税、大兴水利等经济政策,极大促进了本地农业生产发展,反映了对国家大后方——北都粮食生产、经济安全和社会稳定的重视。另外,郭行墓陶罐中所储粮食虽均带有稃片或外壳,但几乎不夹杂瘪粒、杂草种子,表明以碾硙等工具为代表的唐朝原粮初级加工技术非常先进,金胜村唐墓[27](P50-59)等随葬石磨、碾亦揭示农业加工工具在先民生产生活中乃至死后世界的重要性。纯净的粮食应是从郭家仓廪、粮窖类的积蓄性粮食储备中直接取出用于随葬。对生者而言,所收获的谷物不脱壳,既可作谷种,又便储藏、避生虫,对逝者来说,则是在“粢食不凿,昭其俭也”思维影响下的勤俭祭祀行为。

(二)大麻之用

大麻起源于中国。上至郑州大河村[28](P30)、通辽哈民忙哈[29](P45-52)、马家窑东林乡[30](P654-655、P663),下至藁城台西[31](P81-85)、北京老汉山[32](P109)、赤峰巴彦塔拉[33](P68-71)均有大麻籽出土,大麻是古代重要经济作物,利用历史悠久。从《黄帝内经》“五谷为养。麻、麦、莜、黍、豆,以配肝、心、脾、肺、肾”,“九月叔苴……黍稷重穋,禾麻菽麦”[34](P216)及白居易“饥闻麻粥香”等可知,郭行墓陶罐所盛大麻籽应为粮食,至今太原仍有炒食大麻籽和食用大麻油的现象。大麻有火麻(Cannabis sativa subsp.Sativa L.)、 印度大麻(Cannabis sativa subsp.Indica[Lam.]Small.Et Cronq.)两个亚种。以北纬30°为限,其北分布火麻,主要用作纤维、榨油;其南则种植用于提取麻醉剂的印度大麻[35](P405-435)。太原介于北纬37°27′-38°25′之间,且大麻自商周时期普遍栽培[36](P245-255),据此认为唐代 郭 行墓中 的大麻极有可能是火麻。

唐《黄帝内经太素》曰:“五谷、五畜、五果、五菜,用之充饥则谓之食,以其疗病则谓之药”[37](P23)显示药食同源思想,大麻籽味甘、平、无毒,除食用养肝的食疗价值外,还有一定去热解毒、破血利尿、治病生发等功效,正所谓“宜肝,解中益气,肥健不老。治中风汗出;逐水,利小便;破积血,风毒肿,复血脉;产后乳馀疾;能长发、可为沐药。久服神仙”[38](P60);麻子连壳者为麻黂,壳虽有毒,“多服,令人见鬼狂走”[39](P658),但亦有“破积,止痹,散脓”之效[40](P80)。郭行墓中大麻带壳,与粟、黍分别存储于陶罐中,且罐内无其他植物,与洋海墓地[41](P22-28)器物所盛大麻果实出土情况十分相似,由此认为,郭行墓大麻应是作为粮食随葬以满足墓主死后宴享养身之用。大麻带壳,除了跟其壳含木质素高、 质地坚硬可降低发霉机率、延长储存时间有关外,亦或与麻黂多食可刺激神经,令人产生幻觉,即常服麻壳以通神明等宗教和医药功效有关。

(三)罂粟之用

从《米囊花》《西归出斜谷》《江南杂题三十首其四》写作背景可知,前者是郭震(公元656至公元713年)借米囊花抒怀之作,由此认为至迟在7世纪末至8世纪初罂粟就已传入中国并在西部地区种植,后两首诗则揭示晚唐罂粟种植范围已扩散至江南地区。整体而言,唐诗中罂粟出现频次低,医学典籍亦记载甚少,应与罂粟传入中国时间尚短,种植区域及应用范围有限,不为人所熟知有关。据《本草拾遗》记载,“罂子粟,嵩阳子曰:‘其花四叶,有浅红晕子也’”[42](P130),罂粟在该书中归为果菜米类;唐人李贞白《咏罂粟子》云,“倒排双陆子,希插碧牙筹。既似牺牛乳,又如铃马兜”,上述证据表明唐朝罂粟具备观赏和食用功能。北宋以降,罂粟在诗书典籍中出现频率大大提高,《种药苗二首其一种亩粟》“畦夫告予,亩粟可储”,“罂子粟,旧不著所出州土,今处处有之,人家园庭多莳以为饰。花有红、白二种,微腥气。其实作瓶子,似嚆箭头,中有米极细,种之甚难……主行风气,驱逐邪热,治反胃,胸中痰滞及丹石发动,亦可合竹沥作粥,大佳。然性寒,利大小肠”[43](P609-610),“其花亦多叶者,其子一罂数千万粒……研子以水煎,仍加蜜,为罂粟汤,服石人甚宜饮”[44](P152)等文献表明,唐代以后罂粟种植维度扩展,人工干预效果明显,颜色艳丽多样,花型瓣化层叠,结子率亦有提高,罂粟花成为百姓后院常种花卉,大量罂粟籽则用于煲汤养身、熬粥治胃、祛热除痰、通肠利便,其园艺观赏和药食价值得到充分发掘。

罂粟在7世纪末8世纪初已有种植的文献记载,与华北地区葬于公元700年的郭行墓出土疑似罂粟实物表明,罂粟或是在唐朝沿着亚欧交通路线传入中国,随即横跨疆域传播至太原。太原是“襟四塞之要冲,控五原之都邑”[24](P1671)军镇重地,在“突厥九姓新内属,杂处太原北”[45](P3061-3063)民族融合的刺激下,当地商贸繁荣、交流愈发频繁,呈现出“晋水千庐舍,汾桥万国从”的国泰民安、民康物阜之蕃昌盛景,珍稀的罂粟在唐王朝种植之初就通过陆路传至太原,不足为奇,为了解唐代罂粟传播路径提供了线索。但郭行墓出土的罂粟是否为本地种植,尚不可知,仍需更多材料发现以作补充。

(四)M1:5陶罐内盛物性质

酒有以谷物发芽蘖粲法酿造和以曲发酵麴法酿造之分,前者需要以未脱壳谷物为原料。基于M1:5陶罐内盛有棕褐色物质,提取到刺棒型、平滑棒型、空尖型、短尖型、哑铃型、粟Ω型、黍η型、小麦树枝型、表皮长细胞、早熟禾亚科种子稃片等植硅体,初步判断应是以粟、黍、小麦掺杂部分早熟禾亚科籽实、黍亚科植物,经过混合加工制造而成的酒曲,为口味清淡的蘖粲法酿醴提供了重要证据。

目前虽未发现唐代太原酒曲随葬证据,但从文献记载来看,《食疗本草》[46](P401)、《本草从新》[47](P202-203)中以麦蘖粲、白面造酒曲的记录,以麦、桑叶、苍耳、艾、茱萸为成分制作的河东神曲方[48](P22),以笨曲、黍米酿造的河东白酒[49](P40)等证实了曲酒、蘖粲醴酿酒法多轨并行应用于唐代太原。最重要的是,据太原乱石滩出土的唐左政墓志记载,“(左政)公倜傥君子,守分盖常,将自畅之几……穊酝而代禄焉”[48](P41-43),这也正是粮食酒常用于祭祀、祈福、宴享诸场合而引发的农业商品化行为,反映唐代太原饮酒之风盛行下的酿酒文化,故在郭行墓中发现酒类遗存也就不足为奇。

五、结语

郭行墓中发现的粟、黍籽粒,《唐朝重修大像阁价钱碑》中艺人食麦(麵)、计日支食米,太原乱石滩唐墓豆腐制作壁画,以及“并、代人喜嗜面,切以吴刀,淘以洛酒,漆斗贮之”[50](P60),“马燧贫贱时,寓游北京……(胡二姊)乃解所携袱,有熟肉一瓯,胡饼数枚”[51](P15-17),上文提及的多种酿酒秘方等证据表明,唐代太原是粟、黍、稻、麦、大豆传统农业种植结构,豆、麦类粮食制造业发达,部分粮食用于酿酒也很常见,因此从郭行墓内M1:5陶罐中检测到以粟、黍、小麦、早熟禾亚科种子稃片为原料的蘖粲法酿酒不以为奇。M1:7陶罐中提取的疑似罂粟物质,或为探究唐朝先民利用罂粟历史、罂粟在中国传播路线提供了新线索。综上,郭行墓随葬植物均是置于陶罐中,有粮食本体、粮食加工酒、观赏花卉三类形式,部分兼有药用之效。郭行墓中随葬粟、黍、大麻、美酒、罂粟等事实,是后人对耋耄老人郭行“鬼犹求食”丧葬供奉内容与形式的具体行为表现,大麻与美酒则折射出随葬品日渐个人生活化的特征。