黍、粟炭化温度研究及其植物考古学意义

2020-04-27吕厚远

王 灿 吕厚远

(1.山东大学历史文化学院 山东济南 250100;2.中国科学院地质与地球物理研究所 北京 100029;3.中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心 北京 100101;4.中国科学院大学 北京 100049)

内容提要:在北方旱作农业的研究中,有关黍、粟比例的问题,存在同一遗址或区域植硅体和炭化植物遗存分析结果相矛盾的现象。黍、粟种子在炭化过程中保存下来的概率是否存在不同,进而导致植物考古统计分析出现误差,是解释上述矛盾的关键。通过现代黍、粟种子的炭化模拟实验,发现黍的炭化温度区间(250~325℃)远小于粟的炭化温度区间(270~390℃),说明在考古遗址中黍被炭化保存下来的概率要远低于粟,浮选结果中黍的含量可能会被低估。以炭化植物遗存研究黍、粟旱作种植格局,还需结合植硅体方法加以验证。相比于黍,粟一般具有更多的直链淀粉含量,因此种子颗粒的淀粉晶体结构强度更高,耐热性更好,这可能是粟比黍更耐高温,炭化温度范围大于黍的原因。

黍(Panicum miliaceum;糜子、大黄米)和粟(Setaria italica;谷子、小米)是东亚干旱—半湿润区最古老的栽培谷物,也是我国史前北方旱作区最重要的农作物[1]。揭示不同时期黍、粟种植的比例变化,不仅有助于重建旱作农业的起源和发展过程,还将为探讨旱作生产与全新世气候变迁以及社会发展的关系提供参考资料,因此一直是农业考古、植物考古、环境考古学界研究的热点之一[2]。

目前,学界对北方旱作农业结构的认识,多是基于出土炭化植物种子的数量、比例分析得出的,认为粟自仰韶文化中晚期(距今6000—5000年)开始至秦汉时期小麦大规模普及之前一直是北方最主要的粮食作物[3]。然而,这一认识并没有得到历史文献和考古遗址植硅体分析结果的支持:在甲骨文和《诗经》中黍出现的次数远超过粟,暗示黍在商周时期还是北方居民的重要谷物[4];关中盆地杨官寨等6处遗址(约距今6000—2100年)[5]、郑州朱寨遗址(约距今8000—3000年)[6]以及青海喇家遗址(约距今4000—3600年)[7]的植硅体分析显示,至少在距今4000年以前黍的植硅体含量一直高于粟,与同一遗址或相同地区其他遗址的浮选结果相反[8]。炭化遗存分析和植硅体分析是植物考古研究的两个主要方法,二者复原的旱作农业结构互相矛盾,原因有三:一是炭化遗存分析有误;二是植硅体分析有误;三是两者皆有误。因此,在史前北方地区粟、黍谁唱主角,已不仅是旱作农业研究需要面对的科学问题,还是植物考古研究需要解决的方法学问题。尽快找到炭化遗存和植硅体分析相异的原因,对于利用植物考古手段复原不同时期黍、粟种植比例,探讨旱作农业发展过程至关重要。

为解释这种矛盾,有学者对植硅体和炭化遗存数量统计结果的含义进行了考察[9],发现经相同实验方法处理的等重量的黍、粟种子植硅体产量基本相等,说明相同条件下黍、粟植硅体的保存状况相似,植硅体含量反映的是黍、粟的相对重量(产量),而炭化遗存结果反映的是种子颗粒数量,指示含义的不同可能是两种方法得出相异结果的原因。相同重量的粟的颗粒数平均是黍的2.26倍,最高达10倍,仅以种子颗粒数量统计的结果如果不进行校正可能会高估粟相对于黍的重量。然而,在一些情况下,即使将黍、粟炭化颗粒数量校正为相对重量,也仍然与植硅体分析结果相异[10]。如果植硅体结果能够较真实地反映黍、粟相对比例,那么差异产生的原因是否在炭化遗存方面,与粟、黍种子炭化过程有关系?

一般情况下,考古遗址中种子的炭化是由高温烤焙造成的[11],而炭化的过程是在一定的温度区间内实现的,不同植物种子的炭化温度条件不同,因此被炭化保存下来的概率是不相同的[12]。这一因素可能造成遗存数量统计分析时的偏差,影响其所反映的农作物相对含量的真实性。但时至今日,炭化遗存分析在解释统计结果时均没有考虑这一因素。主要是因为缺乏植物炭化形成条件的系统研究,而有关黍、粟种子的炭化实验更多关注颗粒形态、大小和结构特征的转变[13],缺少可信的炭化温度区间数据,黍、粟炭化保存是否存在差异性尚不清楚,制约了对其复原的黍、粟比例准确性的评估。

本文选择现代黍和粟种子,设计不同的加热温度、时间和氧气条件,进行模拟炭化的条件实验,确定粟和黍种子炭化的温度区间,以期提供新的数据约束现有黍、粟炭化遗存的分析框架,为利用考古遗址黍、粟炭化种子遗存研究旱作农业模式提供埋藏学依据,同时促进学界重视和反思炭化过程造成的植物考古统计分析中的误差。

一、材料与方法

本次炭化模拟实验的样品分别为两种粟和黍的成熟种子。这些样品分别产自黑龙江、辽宁和河北三地(表一),每个品种又分为带壳和无壳两类(封二∶1),均在室温下以干燥状态贮存4年,在2015年6月实验前没有经过任何浸泡、蒸煮、烘干等加工处理过程。

本实验利用人工加热炭化方法来模拟高温炭化过程。加热炭化需要考虑四个因素,即种子含水量、氧气条件、加热温度和时长[14]。本文没有测定粟、黍种子样品的含水量,但根据其他学者的研究[15],经过自然晾干,常温存储的粟和黍种子含水量大体相同(10~13%),而样品采集后存放在实验室同一温度和湿度条件下,因此认为这一因素是恒定的,在实验中主要调整的是其他三种因素。

实验前先将每种样品分为2类,即带壳和不带壳,每一类又分为2组,以备不同的氧气条件(氧化和还原)。换句话说,在一次实验中每一个品种的粟和黍都有4个样品,分别是无壳氧化、无壳还原、带壳氧化和带壳还原,这样一次实验就包含了4种粟、黍的16个样品。每个样品选择50~100粒种子,称重后放入陶瓷坩埚中,其中一半样品覆盖铝箔纸模拟还原环境,另外一半敞口模拟氧化环境(图一)。将准备好的样品放入Ney Vulcan 3-550型马弗炉,该马弗炉未经预热,每次实验均从室温开始加热。实验设置的温度区间为220~400℃,以5℃为温度间隔,以30℃/min为升温速率,升至预设温度后,恒温加热时间分别为0.5、1、2、3、4h。每一次实验完毕,取出坩埚,自然冷却至室温后在体式显微镜下观察种子炭化状态。

本文将实验后的种子样品分为三类:炭化、未炭化和破坏(灰化)。炭化颗粒的判定标准是种子里外均为黑色,形态及胚区特征仍可鉴定,断面呈多孔状,只有这类种子才有可能留存在考古堆积之中。有的种子虽外部已炭化变黑,但内部断面呈黄棕色或棕褐色,结构紧致,那么就认为其未炭化;而有的种子因受热膨胀,爆裂而严重变形,失去鉴定标志,质地酥软,触之即碎,这类种子无法在沉积过程中保存,认为其是破坏状态(封二∶2)。然而,经过观察,发现有时在一个样品中部分种子是炭化状态,而另一部分却是未炭化或破坏状态。本文根据已有标准[16],凡是样品中出现未炭化种子便认为该样品未炭化,样品中没有未炭化种子而有大于等于5%的种子是炭化状态便认为该样品炭化,破坏样品则是其中的炭化种子少于5%。以此标准,通过实验得出了粟和黍每个加热时长下处于炭化状态的温度区间。最后,将粟、黍每个加热时间下的炭化温度上下限值输入到Excel中,统计绘图后进行比较研究。

图一// 实验所用坩埚模拟还原(左)和氧化条件(右)

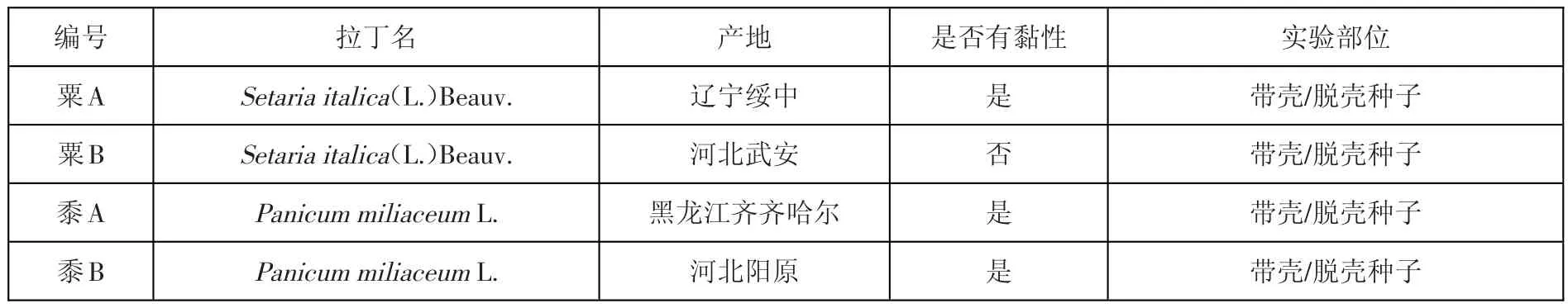

表一// 粟、黍植物样品信息

图二// 粟和黍炭化模拟实验结果(一)

二、黍粟炭化模拟实验结果

图二、三展示了粟和黍炭化模拟实验的结果。图中横轴代表加热时长(0.5~4h),纵轴代表温度。黑线表示炭化的最低起始温度,虚线表示种子被破坏的最下限,两条线之间为种子的炭化温度区间。在黑线以下种子尚未炭化,在虚线之上种子破坏灰化。

首先看无壳种子的炭化实验结果。氧化条件下,粟和黍在相似的温度条件下开始炭化:加热时长为0.5h时,粟炭化的起始温度为315℃,而黍稍低,为305℃;加热时长在1~4h之间时,粟和黍炭化的起始温度接近,范围分别是280~270℃和280~275℃。但是,在加热 0.5~4h区间内,黍在325~305℃下即被破坏,而粟至390~340℃下才被破坏。与氧化条件下的情况类似,还原条件下粟和黍加热0.5~4h的炭化起始温度相近,分别为315~275℃和305~275℃,但种子开始破坏的温度相差依然很大,黍的温度较低,在315~305℃之间,而粟的温度可达380~325℃。综合氧化和还原两种氧气条件,在相同温度和加热时间下,无壳的粟比黍有着更大的炭化区间。此外,还原条件下的炭化起始温度与氧化条件下的大致相同或略高,但其种子破坏的起始温度明显低于氧化条件下,从而缩小了炭化温度区间。

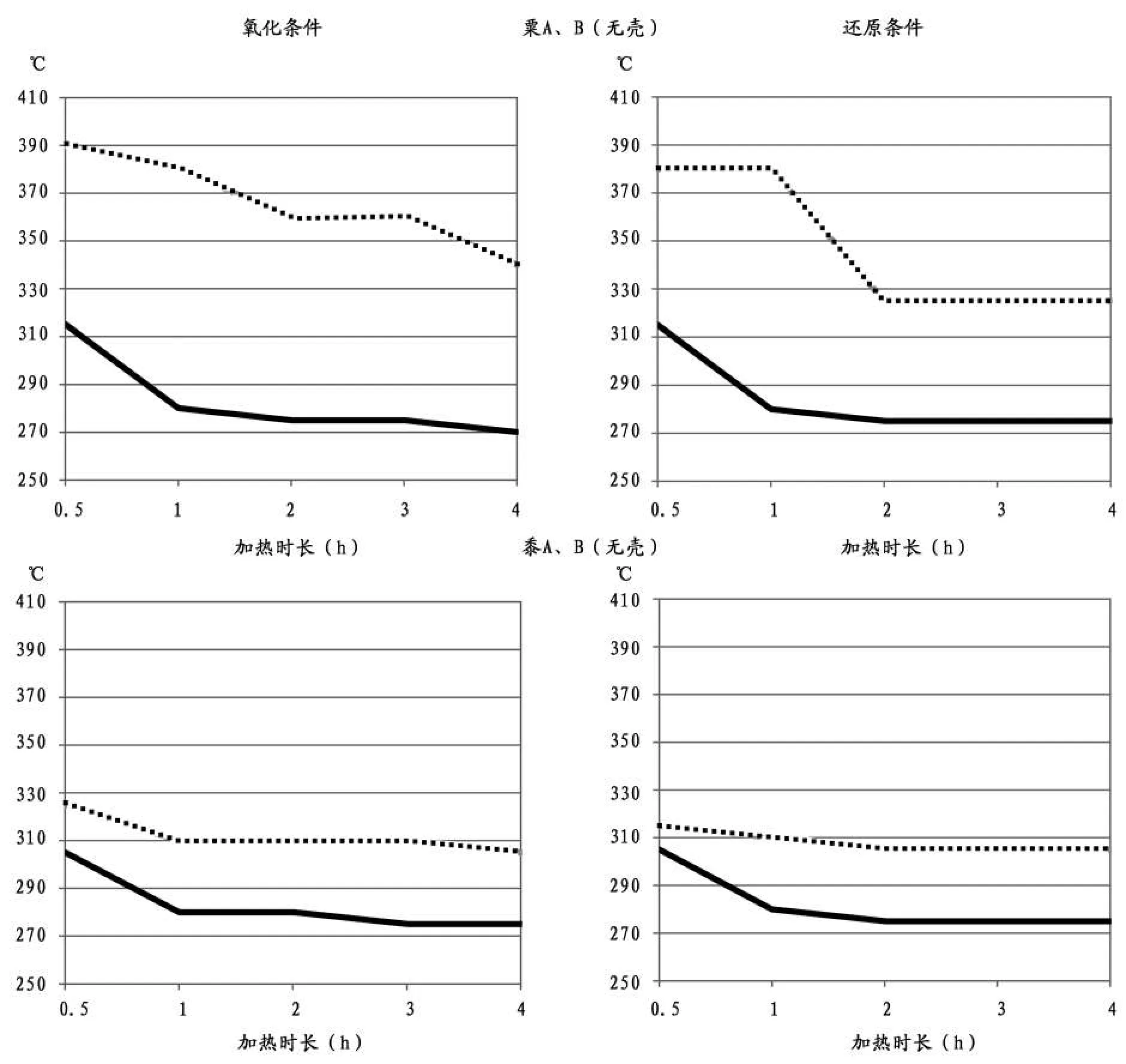

图三// 粟和黍炭化模拟实验结果(二)

带壳种子的实验结果则有所不同(图三)。加热0.5~4h,粟在氧化和还原条件下的炭化起始温度为320~275℃,而黍的炭化起始温度略低,氧化和还原条件下分别为280~250℃和285~250℃。然而黍在炭化后随着温度上升很快破坏,其在加热0.5~4h下的破坏起始温度仅为295~280℃(氧化和还原一致),而粟在氧化和还原条件下破坏起始温度分别为350~325℃和345~320℃。与无壳种子相比,无论氧化或还原条件,同在0.5~4h加热时间内,带壳粟开始炭化的温度要高5~15℃,颖壳似乎对粟种子炭化起到了阻碍作用;而带壳黍相反,其开始炭化的温度较无壳种子低10~25℃,颖壳似乎对黍种子炭化起到了推动作用。在相同条件下,带壳粟和黍种子破坏起始温度均比无壳状态下降低,其在高温下很容易爆裂,内容物向外膨胀而变形。

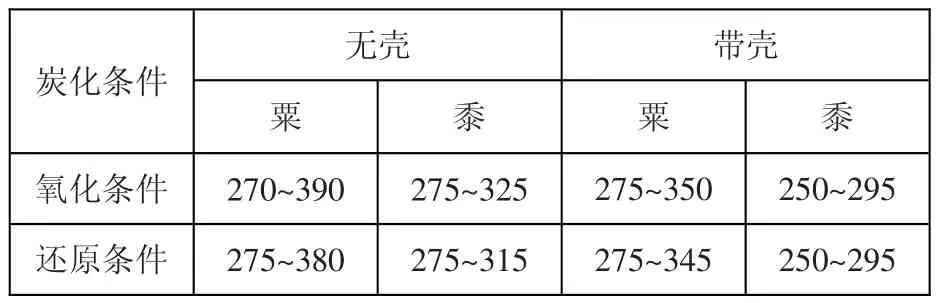

表二对0.5~4h加热时长下粟和黍的炭化温度上下限进行了总结。结果表明,无论在什么条件下,黍的炭化温度区间要小于粟,黍比粟更容易受高温而破坏。带壳黍虽比带壳粟容易炭化,但更容易被破坏。与无壳种子相比,带壳种子的炭化温度区间较小,更难炭化而不利于在考古沉积中保存。

值得注意的是,在炭化区间内相同加热温度和时间条件下,粟A(辽宁绥中,黏)比粟B(河北武安,不黏)要容易炭化和灰化,炭化程度较深,在一组实验样品中往往产生更多的炭化或灰化种子,而黍A和黍B(均有黏性)在相同条件下的炭化程度变化则较为一致。

三、黍粟炭化温度区间的植物考古学意义

炭化后的种子物理化学性质非常稳定,可以长期保存在文化堆积中[17]。但不同植物种子被炭化进而保存下来的途径和可能性不同。这一方面取决于植物加工利用的方式,如一些植物种子在食用前经过了烘烤或烹煮,就会比其他植物更容易接近火的高温而炭化。另一方面还取决于其在不同炭化条件下的质地、结构和坚固性,每种植物种子自身的物理化学特性决定了其在特定的加热条件下才能呈现炭化状态[18]。例如,一些研究对不同植物种子的炭化温度进行了对比,发现苔麸(Eragrostis tef)的炭化温度在150~250℃之间,在300℃下便迅速灰化[19];小麦、大麦、燕麦等谷物一般在250~450℃之间炭化,但有的品种如一粒小麦(Triticum monococcum)可以耐受550℃的高温,而葡萄和鹰嘴豆、蚕豆、扁豆种子在450℃或500℃下才被完全炭化[20];水稻种子的炭化温度区间为180~210℃,而普通小麦的炭化温度区间为215~315℃,是水稻炭化温度范围的3倍多[21]。

表二// 粟和黍炭化温度的最低值和最高值(0.5~4h);单位为°C

本次现代粟、黍种子炭化模拟实验表明,以加热时间和升温速率一致为前提,在氧化条件下,无壳粟的炭化温度区间为270~390℃,无壳黍为275~325℃;在还原条件下,无壳粟的炭化温度区间为275~380℃,无壳黍为275~315℃。这一结果与其他学者[22]的炭化实验结果稍有差异,主要在于炭化温度上下限的绝对值不同。其最低值比本实验要低(粟220℃、黍225℃),而最高值比本实验要高(粟550℃、黍400℃),因此无论粟或黍,其确定的炭化温度区间要大于本次实验结果。鉴于两个研究的实验条件和方法步骤相近,这种不同的结果有可能是采用的粟、黍品种差异所致。另一个不同是,他们的炭化实验表明,相对于氧化环境,还原环境一般会增加种子的炭化区间,使其可以耐受更高的温度,而黍的情况恰恰相反,其在还原环境下的炭化区间显著小于氧化环境下的炭化区间。在我们的模拟实验中,粟和黍在还原条件下的炭化区间均没有增加,甚至出现了些许缩减,说明对于粟、黍来说,在还原缺氧的环境下受热会加剧它们的炭化程度。

即使这样,已有结果都能说明无论在什么环境下,黍的炭化温度区间均小于粟。在相同条件下,黍比粟更难炭化,且更容易灰化,因而黍在考古遗存中被炭化保存下来的概率要低于粟。粟和黍在带壳状态下,炭化温度区间会缩小,主要表现为更加不耐受高温(表二),这可能是遗址中很少发现带壳粟、黍炭化颗粒的原因。同样的,带壳黍的炭化区间依然小于带壳粟,而且不能耐受300℃及以上的高温。由此可以假设,考古遗址中一组等数量的粟和黍种子混合,在相同环境下接触到火,随着温度升高,尤其是上升到300℃之上,粟种子大多炭化而留存,而黍种子则可能灰化不可辨识,经过这一炭化过程,炭化粟、黍组合与原有组合数量比例产生了偏差。因此在进行出土植物遗存数量统计、分析和解释时,需要考虑粟和黍在炭化过程中保存概率上的差异。

鉴于上述因素,遗址中炭化黍的数量、比例、密度和出土概率相对于炭化粟而言可能会被低估。此外,因为相同质量的粟产生的颗粒数要多于黍,那么炭化遗存以种子颗粒数量统计的结果可能会高估粟相对于黍的产量[23]。这两个因素相叠加,利用炭化遗存反映的粟、黍比例可能并不符合实际。讨论农作物的结构和比例,产量是重要的量化信息,把种子颗粒数量校正为产量是分析对比的前提。在未来旱作农业的研究中,需要将粟、黍的数量进行校正,即将浮选结果中炭化粟的颗粒数量除以2.26,再与黍进行相对产量对比。即使这样,炭化和埋藏过程也会改变粟、黍颗粒的相对比例,其如何变化与不同遗址植物加工方式(如以黍为基本原料的谷芽酒酿造)、炭化温度、埋藏环境等多种因素相关,不能进行统一的量化校正,但至少同一遗址的统计结果中要考虑炭化黍数量的低代表性。

此外,考古遗址中粟、黍炭化的一些外部因素,如火燃烧的温度条件,也可能会促成炭化黍的低代表性。遗址中火的燃烧分为自然火和人类控制用火两种。自然火(如树桩、草地起火)的温度较低,一般小于300℃[24],这种条件基本不会造成粟、黍炭化的差别。但遗址中火燃烧更多地来自火塘、灶坑的人为用火。根据学界已有实验结果,人为用火燃烧中心区地表温度可达600℃以上,最高可达860℃,燃烧区周边地表温度则逐渐下降至300℃以下[25]。粟、黍在脱粒、干燥、烘烤、蒸煮等加工过程中不可避免接触到火,如果散落在燃烧中心区附近,其温度超过300℃甚至更高,那么粟因较耐高温而更多被保存下来,黍则多数灰化,从而使黍的保存概率低于粟。

虽然有的粟、黍种子颗粒会在炭化和埋藏时消失,但其稃壳中的植硅体通常会保存下来。现有研究发现,植硅体含量能够较真实地反映黍、粟相对产量(重量)变化,可指示粟、黍的相对比例[26]。因此,植硅体统计结果在埋藏学和指示意义上较炭化遗存明确。以炭化植物遗存研究旱作农业结构,需要结合植硅体方法加以验证。

四、粟黍炭化差异性的原因探讨

粟和黍在炭化过程中的差异是何种原因造成的?一般来讲,植物的炭化过程及程度受多种因素影响,可大体归纳为两类。一类是外界因素,包含植物加工利用方式,埋藏方式(集中或散布)和位置,火燃烧的燃料、温度和时长,加热形式(波动或恒温),空气中的氧气和湿度条件等[27]。但是,考古遗址植物遗存炭化过程中的外界因素难以复原,其所起的作用也很难评估。我们通常默认同一或相似背景出土的炭化遗存都是在相近的外部环境下形成的,外界因素的影响可暂时不予以考虑。本次实验实际上就是在控制一些外界因素恒定的前提下进行的。在这种情况下,不同植物在炭化过程中的变化程度更多取决于内部因素,即植物自身的物理化学属性(结构和成分),这决定了其对高温受热的敏感性。

植物种子物化属性如大小、密度、解剖结构、含水量、油脂含量和淀粉成分等可能会影响到种子在加热过程中的炭化程度。已有研究表明,谷物中种子颗粒越小,其对高温越敏感,在炭化过程中越容易被破坏[28]。然而,Märkle和Rösch的研究表明,粟、黍炭化的最高温度也可以达到550℃[29],再结合我们的实验结果,颗粒较大的黍(颖果长2.25~2.58、宽 1.82~2.56、厚 1.38~1.84mm)反而比较小的粟(颖果长 1.44~1.81、宽 1.52~1.65、厚1.14~1.6mm)[30]更易于灰化,说明种子大小并不能解释粟、黍炭化上的差异。种子解剖结构包含种皮、胚和胚乳,其中种皮厚度对种子炭化的影响较大,种皮越厚的种子越能经受高温,如葡萄、豆类种子的种皮比其他谷物厚,从而具有较高的炭化温度[31],但是粟和黍同属禾本科黍族植物,其种子内部结构具有同一性,种皮厚度差别很小[32],因此解剖结构特征不是粟、黍种子炭化差异的原因。此外,还有学者提出,种子密度越高越容易在加热过程中受到破坏[33],但是这种说法还没有实验证实,而且包括粟、黍在内的大部分农作物种子密度均在1.2~1.6g/cm3之间[34],差异范围非常窄小,应该不能影响到不同种子炭化的程度。

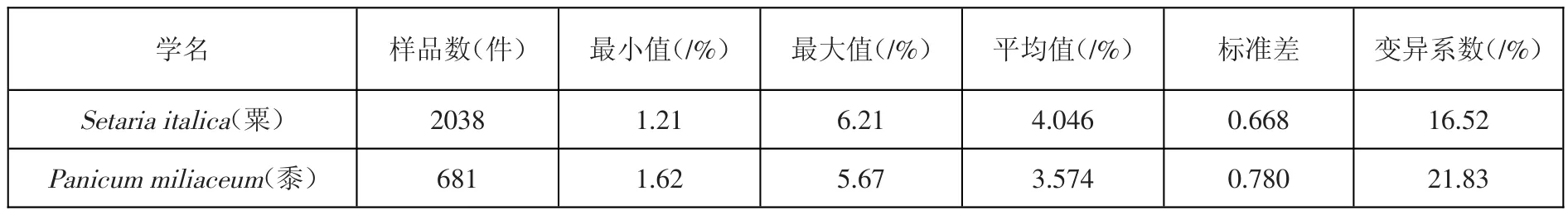

既然粟、黍炭化上的差别不在于其物理性质,那么是否由化学性质或者说成分上的不同所造成?粟、黍种子基本的成分包括淀粉、水分、脂肪、蛋白质和粗纤维等[35]。首先,种子油脂含量会影响其炭化程度。油性种子如亚麻和罂粟等对高温加热非常敏感,随着温度升高,种子中大量脂肪受热而剧烈反应,加速种子燃烧,导致种子分裂、膨胀、破碎和灰化,因而其从炭化到灰化的区间非常小,通常只有50~80℃,与其他谷物种子相比较难呈现炭化状态,保存下来的几率较小[36]。粟、黍种子主要成分是淀粉,脂肪含量较低。本文没有测定实验种子的脂肪含量,但通过对中国作物种质资源库中2038份粟和681份黍的粗脂肪含量进行统计(表三)[37],发现粟平均脂肪含量(4%)略高于黍(3.6%),但差别不大。而且粟、黍脂肪含量的分布区间大致相同,统计上应该都呈正态分布,那么所选样品脂肪含量接近各自平均水平的概率最大。按照这一假设,脂肪含量相近的粟、黍炭化程度应该相似,而实际上并非如此。我们认为,粟、黍油脂比例不高,脂肪含量可能会有限地影响粟、黍炭化的过程,但并不是粟、黍炭化程度差异的决定因素。

表三// 现代粟、黍种子粗脂肪含量统计

另一个需要考虑的成分因素是种子含水量(moisture content)。种子含水量指种子中所含水分的重量占样品重量的百分率。潮湿或新鲜种子比干燥种子含水量高,在受热过程中水分快速大量释放,更容易造成种子的变形和破坏,从而失去鉴定特征[38]。本次实验采集的粟和黍样品均是收获脱粒后,按安全水分标准晒干,在贮藏中保持通风干燥的。虽然没有实际测得实验种子含水量,但根据其他学者研究[39],这样干燥贮藏的粟和黍种子水分含量没有明显差别(10%~13%),因而种子含水量也不是粟、黍炭化差异的原因。

粟、黍最主要的成分是淀粉,含量一般在60%~70%之间[40]。淀粉的结构和性质对粟、黍籽粒的理化特性具有重要的影响。淀粉是一种天然多晶聚合物,由直链淀粉和支链淀粉两种高分子组成,二者分别构成非结晶区和结晶区,交替排列形成环层。直链淀粉分子和支链淀粉分子之间以氢键紧密结合成散射状结晶性“束”结构,即双螺旋结构[41]。根据杨青等[42]对粟、黍种子炭化过程亚显微结构的观察,伴随着种子未炭化—炭化—灰化过程,淀粉结构也出现了晶体结构—无定形结构—结构完全破坏、淀粉颗粒消失的变化,表明淀粉结晶结构变化程度与种子炭化状态关系密切。除温度高低之外,淀粉晶体结构强度也是淀粉颗粒变化,或种子炭化程度的影响因素,而这一因素又与直链淀粉含量密切相关。直链淀粉含量高的淀粉分子间缔合程度大,分子排列紧密,结晶程度高,破坏分子间的结晶结构需要更多能量,这样就提高了淀粉的稳定性和耐热性;其次,直链淀粉含量越高,直链淀粉与脂肪形成的复合物越多,该复合物对热稳定,导致淀粉颗粒破坏温度升高[43]。换句话说,直链淀粉含量越高,种子颗粒炭化和灰化温度就越高。

目前我国的黍、粟品种非常多样。一般来说,黍的黏性要大于粟,这是因其直链淀粉含量较低,如糯性(黏)黍的直链淀粉含量通常在3.7%以下,优质糯性黍甚至不含直链淀粉,而粳性(不黏)黍的直链淀粉含量一般在4.5%~12.7%之间,最高仅为20%左右[44]。目前作为主食的粟主要是粳性品种,其直链淀粉含量在品种间差异巨大,优秀品种的直链淀粉含量为14%~18%[45],但大多数品种的直链淀粉含量在20~45%之间[46],与之不同,一些糯性粟(黏谷子)的直链淀粉含量可低至 2.22%[47]。可见,除少量糯性粟外,粟的直链淀粉含量往往高于黍,因而粟比黍种子更加耐高温,这可能是粟炭化区间大于黍的原因。此外,本次实验中即使是糯性粟,其炭化温度区间也要大于黍,可能反映其直链淀粉含量仍高于两种黍样品。

炭化实验的结果还表明,粟、黍种子在带壳的情况下对高温非常敏感,形态结构很容易破坏,耐受的最高炭化温度降低。这可能是因为粟、黍种子的颖壳和稃片与种皮紧密结合,透气性较差,在受热过程中种子中的水分变成水蒸气,但无法释放,导致种子内部压力上升,膨胀系数增加,种子体积迅速膨胀,在达到极限值后便很快爆裂和形变。温度越高,这一极限值越容易达到,因而在相对较低的温度条件下带壳种子才能保持炭化状态。较窄的炭化区间使得带壳种子被炭化的概率低于无壳种子,在考古遗存中很少保存和发现。目前多数植物考古报告没有炭化带壳粟、黍的报道,而在少数遗址中虽有发现,但数量远少于无壳种子,如在北阡遗址,带壳黍只占完整炭化黍总数的18%[48]。

需要指出的是,本文并未直接测定实验种子的成分,我们在探讨中采用的是他人研究结果的平均水平,而实际上因品种、产地、种植环境(气候、光照、土壤)和测定方法的差异,不同研究中粟、黍各项成分的数值变化范围非常大,并互有高低,而这些成分因素都可能影响着种子的炭化状态,这就使得粟、黍炭化结果及成因的解释变得更为复杂。如果所选粟、黍样品成分含量一致,还会不会出现炭化程度上的差异?如果出现,其决定原因又是什么?所以本次炭化实验的结果和原因推测还需要更多材料和实验验证,需要在定量控制种子成分因素的条件下,确认粟、黍炭化条件和程度的差别,再探寻差别形成的因素和机制。

五、结语

本文通过炭化模拟实验确定了黍、粟的炭化温度区间,提出黍的炭化温度区间小于粟是导致考古遗存中炭化黍比例低于粟的可能因素,在炭化遗存的分析和解释时应考虑黍的低代表性。受材料和方法所限,本文研究结果仍需更多工作补充验证[49]。在未来的研究中,选取与人类关系密切的植物种类,对其种子的炭化温度区间进行模拟实验分析,将有助于炭化遗存资料的解释和校正,是重构古代农作物结构的重要参考。

黍、粟炭化模拟实验

2. 炭化实验中种子的三类状态

[1]a.Lu H.,Zhang J.,Liu K.et al.Earliest domestication of common millet(Panicum miliaceum)in East Asia extended to 10,000 years ago.Proceedings of the National Academy of Sciences,2009,106(18):7367-7372.b.Yang X.,Wan Z.,Perry L.et al.Early millet use in northern China.Proceedings of the National Academy of Sciences,2012,109(10):3726-3730.

[2]a.Lee G.A.,Crawford G.W.,Liu L.et al.Plants and people from the early Neolithic to Shang periods in North China.Proceedings of the National Academy of Sciences,2007,104(3):1087-1092.b.Zhao Z.New archaeobotanic data for the study of the origins of agriculture in China.Current Anthropology,2011,52(4):S295-S306.

[3]a.赵志军:《中国古代农业的形成过程——浮选出土植物遗存证据》,《第四纪研究》2014年第1期;b.秦岭:《中国农业起源的植物考古研究与展望》,《考古学研究》第九卷,文物出版社2012年。

[4]陈文华:《农业考古》,文物出版社2002年。有关黍作为甲骨文和《诗经》里的“重要谷物”还有另外一种解释,即显示了黍在祭祀仪式而非日常生活中的重要性,不一定指示黍在作物组合中占有更高比例。

[5]张健平、吕厚远、吴乃琴等:《关中盆地6000~2100cal.aB.P.期间黍、粟农业的植硅体证据》,《第四纪研究》2010年第2期。6处遗址包括陕西高陵杨官寨、华县泉护、武功浒西庄、扶风案板、扶风王家嘴和凤翔水沟。

[6]Wang C.,Lu H.,Gu W.et al.Temporal changes of mixed millet and rice agriculture in Neolithic-Bronze Age Central Plain,China:Archaeobotanical evidence from the Zhuzhai site.The Holocene,2018,28(5):738-754.

[7]王灿、吕厚远、张健平等:《青海喇家遗址齐家文化时期黍粟农业的植硅体证据》,《第四纪研究》2015年第1期。

[8]a.赵志军:《青海喇家遗址尝试性浮选的结果》,《中国文物报》2003年9月19日第7版;b.赵志军:《仰韶文化时期农耕生产的发展和农业社会的建立——鱼化寨遗址浮选结果的分析》,《江汉考古》2017年第6期;c.张俊娜、夏正楷、张小虎:《洛阳盆地新石器—青铜时期的炭化植物遗存》,《科学通报》2014年第34期。

[9]同[5]。

[10]同[7]。

[11]刘长江、靳桂云、孔昭宸:《植物考古:种子和果实研究》,科学出版社2008年。

[12]a.Boardman S.,Jones G.Experiments on the effects of charring on cereal plant components.Journal of Archaeological Science,1990,17(1):1-11.b.Guarino C.,Sciarrillo R.Carbonized seeds in a protohistoric house:results of hearth and house experiments.Vegetation History and Archaeobotany,2004,13(1):65-70.c.王祁、陈雪香、蒋志龙等:《炭化模拟实验在植物考古研究中的意义》,《南方文物》2015年第3期。

[13]a.Motuzaite-Matuzeviciute G.,Hunt H.V.,Jones M.K.Experimental approaches to understanding variation in grain size in Panicum miliaceum(broomcorn millet)and its relevance for interpreting archaeobotanical assemblages.Vegetation History and Archaeobotany,2012,21(1):69-77;b.刘长江、孔昭宸:《粟、黍籽粒的形态比较及其在考古鉴定中的意义》,《考古》2004年第8期;c.杨青、李小强、周新郢等:《炭化过程中粟、黍种子亚显微结构特征及其在植物考古中的应用》,《科学通报》2011年第9期。

[14]Patti Wright.Preservation or destruction of plant remains by carbonization? Journal of Archaeological Science,2003,30(5):577-583.

[15]a.刘勇、姚惠源、王强:《黄米营养成分分析》,《食品工业科技》2006年第2期;b.孟祥艳:《黄米淀粉理化特性的研究》,西南大学硕士学位论文,2008年;c.巩敏、席亭亭、孙翠霞等:《小米挤压膨化特性的差异及相关性分析》,《粮油食品科技》2013年第5期;d.王晓琳:《黄米品质特性及稠酒酿造研究》,西北农林科技大学硕士学位论文,2014年。

[16]Märkle T.,Rösch M.Experiments on the effects of carbonization on some cultivated plant seeds.Vegetation His-tory and Archaeobotany,2008,17(1):257-263.

[17]赵志军:《有关农业起源和文明起源的植物考古学研究》,《社会科学管理与评论》2005年第2期。

[18]a.同[14]。b.同[16]。c.Wilson D.The carbonisation of weed seeds and their representation in macrofossil assemblages,in Van Zeist W.&Casparie W.A.eds.Plants and Ancient Man:Studies In Palaeoethnobotany.Balkema:Rotterdam,1984:201-206.d.Gustafsson S.Carbonized cereal grains and weed seeds in prehistoric houses—an experimental perspective.Journal of Archaeological Science,2000,27(1):65-70.e.Colledge S.,Conolly J.Wild plant use in European Neolithic subsistence economies:a formal assessment of preservation bias in archaeobotanical assemblages and the implications for understanding changes in plant diet breadth.Quaternary Science Reviews,2014,101:193-206.

[19]D’Andrea A.C.T’ef(Eragrostis tef)in ancient agricultural systems of highland Ethiopia.Economic Botany,2008,62(4):47-566.

[20]同[12]a。

[21]同[12]c。

[22]同[16]。

[23]同[5]。

[24]张岩、郭正堂、邓成龙等:《周口店第1地点用火的磁化率和色度证据》,《科学通报》2014年第8期。

[25]a.同[24]。b.Linford N.,Canti M.Geophysical evidence for fires in antiquity:preliminary results from an experimental study.Archaeological Prospection,2001,8(4):211-225.c.周振宇、关莹、王春雪等:《旧石器时代的火塘与古人类用火》,《人类学学报》2012年第1期。

[26]同[5]。

[27]a.同[14]。b.同[12]b。c.同[18]d。d.Yang Q.,Li X.,Zhou X.et al.Investigation of the ultrastructural characteristics of foxtail and broomcorn millet during carbonization and its application in archaeobotany.Chinese Science Bulletin,2011,56(14):1495-1502.

[28]a.同[12]b。b.同[19]。c.Castillo C.Rice in Thailand:the archaeobotanical contribution.Rice,2011,4(3-4):114-120.d.J.D.Alpoim Guedes.Millets,rice,social complexity,and the spread of agriculture to the Chengdu Plain and Southwest China.Rice,2011,4(3-4):104-113.

[29]同[16]。

[30]同[11]。

[31]a.同[12]b。b.Smith H.,Jones G.Experiments on the effects of charring on cultivated grape seeds.Journal of Archaeological Science,1990,17(3):317-327.

[32]同[11]。

[33]同[18]e。

[34]Kouakou B.,Albarin,G.,Louise O.A.et al.Assessment of some chemical and nutritional properties of maize,rice and millet grains and their weaning mushes.Pakistan Journal of Nutrition,2008,7(6):721-725.

[35]a.同[15]b;b.林汝法、柴岩、廖琴等:《中国小杂粮》,中国农业科技出版社2002年;c.王力立:《小米中主要营养成分的测定及小米茶的制备》,山西大学硕士学位论文,2011年。

[36]a.同[12]a;b.同[18]d;c.同[14]。

[37]数据来源:中国作物种质信息网,[EB/OL][2018-09-25]http://www.cgris.net/

[38]a.同[14];b.同[18]e。

[39]a.同[15];b.张仁堂、董浩、高琳等:《不同产区小米品质特性比较研究》,《中国食物与营养》2012年第10期。

[40]a.同[15]b;b.周文超:《我国不同地区特色品种小米淀粉理化性质的研究》,黑龙江八一农垦大学硕士学位论文,2013年;c.杨斌、张喜文、张国权等:《山西不同品种谷子淀粉的理化特性研究》,《现代食品科技》2013年第12期。

[41]a.黄强、罗发兴、杨连生:《淀粉颗粒结构的研究进展》,《高分子材料科学与工程》2004年第5期;b.杨景峰、罗志刚、罗发兴:《淀粉晶体结构研究进展》,《食品工业科技》2007年第7期。

[42]同[27]d。

[43]a.同[40]b;b.赵冰、陈佩、张晓等:《不同直链淀粉含量米淀粉结构性质的研究》,《食品研究与开发》2015年第5期。

[44]a.同[15]b;b.姚亚平、田呈瑞、张国权等:《糜子淀粉理化性质的分析》,《中国粮油学报》2009年第9期。

[45]a.同[35]b;b.刘成、张佩丽、沈群:《河北产区9个谷子品种淀粉性质的研究》,《食品工业科技》2010年第1期。

[46]a.同[40]b;b.李玲伊、韩立宏、王晓慧等:《不同品种小米淀粉理化性质的比较研究》,《中国食物与营养》2013年第3期;c.马力、李新华、路飞等:《小米淀粉与玉米淀粉糊性质比较研究》,《粮食与油脂》2005年第2期;d.陈正宏、乐静、沈爱光:《小米淀粉特性的研究》,《郑州粮食学院学报》1992年第3期;e.赵学伟、魏益民、张波:《冀优小香米淀粉的理化特性研究》,《粮食与饲料工业》2010年第10期;f.刘辉、张敏:《不同品种小米的直链淀粉含量与快速黏度分析仪谱特征值关系研究》,《食品科学》2010年第15期。

[47]a.同[40]c;b.杨斌、张喜文、张国权等:《夏谷区主栽谷子品种淀粉理化特性研究》,《食品科学》2012年第17期。

[48]王海玉:《北阡遗址史前生业经济的植物考古学研究》,山东大学硕士学位论文,2012年。

[49]现代黍、粟品种多样,均有黏与不黏之分,后续炭化实验研究需要增加样品种类,并直接测定所用黍、粟种子的大小、密度、含水量、油脂含量和直链淀粉含量等理化性质数据,以此观察不同品种和产地的黍、粟炭化温度区间是否存在明显的种间差异,从而检验和完