明清历日中的针灸禁忌研究

2021-12-29宋神秘

宋神秘

(上海中医药大学 科技人文研究院,上海 201203)

古代医学文献中记载有大量有关针灸禁忌的内容。这些禁忌不一定以时间为禁忌前提,如《黄帝内经》中“刺中心,一日死,其动为噫。刺中肝,五日死,其动为语。”[1]有些直接以时间为禁忌条件,如同书的“春刺络脉,血气外溢,令人少气;春刺肌肉,血气环逆,令人上气。”([1],354页) 与时间要素有关的针灸内容,除禁忌外,还有宜吉内容,如《备急千金要方·太医针灸宜忌第七》中所载相应条款[2]。这些时间宜忌一方面可能与时节带来的气候变化对生理的影响有关,另一方面与古代中国人对特定时间地点的数术信仰有关。对于后者,传世医学专著《黄帝虾蟆经》有集中且具体的论述,英国学者罗维前(Vivienne Lo)对该书有详细的分析。[3]日本学者蒲山菊花[4]和坂出祥伸[5]也对这部著作的内容和成型进行了研究。除医学文献外,在与天文历法关系密切的古代历日中,也记载有与针灸相关的时间要求。这些时间要求主要以禁忌为主,未涉及宜吉。这些禁忌与历日中的日、月时间单位密切结合,未涉及不同时节气候变化对生理的影响,是一种数术信仰。

古代历日是一种记录和传播时间秩序的实用性文献。它以年为单位,详细规范年、月、日、时等各种时间制度[6],并通过五行、建除、节气、物候、神煞、宜忌等历注项目对日常社会生活的各方面给予指导。这类文献不仅是研究古代天文历法的天然对象,其形式和内容也是政治史[7]、社会史[8]和传播史[6]研究的一个关注点。明清历日存世较多且非常完整,它一方面继承了前代历日的许多形式和内容,另一方面也存在变革。[9]明《大统历》和清《时宪历》历日中均有两处记载了以时间为前提的针灸禁忌:一是整本历日末尾部分的“逐日人神所在不宜针灸”一项,对一至三十日每日不宜针灸的部位依次罗列。这一内容适用于不同月份的相同日期,即不同月份的一日或二日在某一部位均不宜针灸。二是某些日期下的“不宜针刺”历注,即在每个月的某些日期下,注有这4个字。这两项内容在明清历日中形式和内容相同。对于这些内容,华澜在论述敦煌历日中的选择术与医学活动时已谈及,并指出针灸禁忌一直流传至明清两代的官方历日中。[10]近日,王方晗也初步整理了载有每日针灸禁忌的敦煌历日。[11]在前人研究的基础上,本文欲以明清历日中记载的针灸禁忌为对象,分析针灸禁忌在历日中的形式和内容,探讨它以历日为载体的演变和传播在形式和内容上与医学文献有何关联,由此进一步了解针灸禁忌在社会中的实践和传播状况。

1 明清历日中两类针灸禁忌在历日中的溯源

第一类针灸禁忌,即一至三十日每日不宜针灸的部位,在历代历日中有两种表现形式。

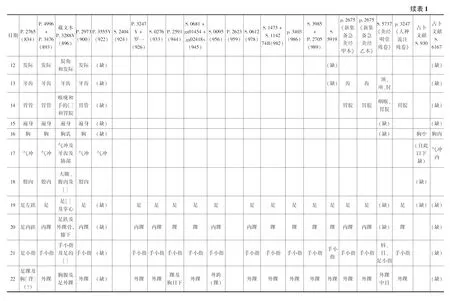

第一种形式是集中罗列,如明《大统历》、清《时宪历》历日中的“逐日人神所在不宜针灸”一项位于历日的末尾部分,以“某日在某部位”的样式集中罗列从一日至三十日的针灸禁忌部位(图1)。[12- 13]

图1 《大清康熙十五年岁次丙辰时宪历》中的“逐日人神所在不宜针灸” [17]

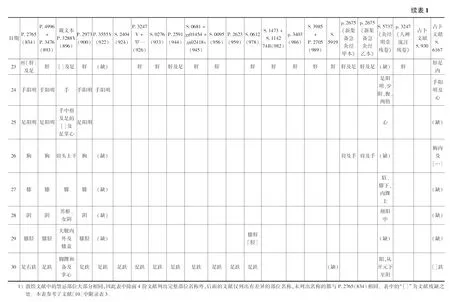

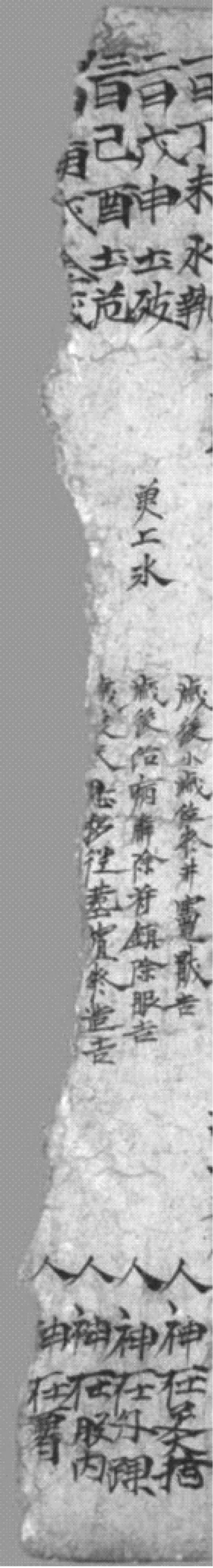

第二种形式是分别在每月每日的历注中,以“人神在某部”或“在某部”的形式标注该日不宜针灸的具体部位,不同月份相同日期的禁忌部位相同。目前存世较早的官方历日《大宋宝祐四年丙辰岁会天万年具注历》(1256。以下简称《宝祐四年具注历》)即在每月每日历注的下栏中([9],264页),以“人神在足”、“人神在内踝”的形式罗列针灸禁忌部位(图2)。俄藏黑水城出土的历书残卷TK269(1211),每日历注下记载有“人神在股内”等内容。[14]虽然目前关于其为宋嘉定四年具注历[15]还是西夏光定元年具注历[16]尚未有定论,但无论如何,这一针灸禁忌在这一时期已经流传至黑水城地区的历日中确已无疑。

图2 《大宋宝祐四年丙辰岁会天万年具注历》每日历注示例[18]①

[注]感谢华南师范大学汪小虎教授提供此文献。

进一步向前追溯,敦煌历日中的北宋官方历日残卷S.0612《宋太平兴国三年戊寅岁应天具注历》(978)[19]已将针灸禁忌部位集中列出,采用的是第一种形式。其他敦煌历日中有许多已经有此类针灸禁忌,或与南宋《宝祐四年具注历》一样采用第二种形式[注]将禁忌部位列在每日历注中的敦煌历日为P.4996+P.3476《唐景福二年癸丑岁具注历日》(893)、P.2973《唐光化三年庚申岁具注历日》(900)、S.2404《后唐同光二年甲申岁具注历日并序》(924)、S.0276《后唐长兴四年癸巳岁具注历日》(933)、P.2591《后晋天福九年甲辰岁具注历日》(944)、P.2623《后周显德六年己未岁具注历日并序》(959)、S.1473+S.11427B 《宋太平兴国七年壬午岁具注历日并序》(982)、P.3403《宋雍熙三年丙戌岁具注历日并序》(986)、S.3985+P.2705《宋端拱二年己丑岁具注历日》(989)、S.5919具注历日,其样式为“在某部位”或“部位”或“人神在某部位”。这些敦煌历日内容可见参考文献[19]。,或与明清历日一样采用第一种形式[注]将禁忌部位集中列出的敦煌历日为P.2765《唐大和八年甲寅岁具注历日》(834)、P.3555V《后梁贞明八年壬午岁具注历日》(922)、P.3247V加罗一《后唐同光四年丙戌岁具注历日一卷并序》(926)、S.0095《后周显德三年丙辰岁具注历日并序》(956)、S.0612《宋太平兴国三年戊寅岁应天具注历》(978)。这些敦煌历日内容可见参考文献[19]。。这些历日虽然多为吐蕃占领敦煌至归义军时期的地区性历日,但其形式和内容却深受中原历日的影响。[20]目前可见的唐代官方历日残卷《显庆三年具注历》(658)[21]、《仪凤四年具注历》(679)和《开元八年具注历》(720)中暂未见到此类禁忌内容[20],更早的麴氏高昌《延寿十一年历》(634)》[22]也没有此项内容。

敦煌历日中目前已知最早列出此类禁忌的是P.2765《唐大和八年甲寅岁具注历日》(834),在历首的序言部分集中列出。([19],141- 142页) S.P.6《唐乾符四年具注历日》(877)形式和内容比较完整,很可能是敦煌当地人士根据中原历书改造的,深受中原历书的影响。([19],198- 226页) 其每日历注中并未出现针灸禁忌内容。由于该历日缺历首至一月部分,也有可能该项内容如P.2765和S.0612一样在历首集中列出。无论如何,最晚在公元9世纪上半叶,三十日针灸禁忌已经进入历日。

历日将三十日针灸禁忌这一项目或集中列出,或在每日历注中依次列出,这一区别可能与历日的表格化形式、纸张的节约应用有关。如图3中S.0095《后周显德三年丙辰岁具注历日并序》(956)左侧所示,每一日除日序、干支等日期信息外,历注内容很多。每一日的信息分为上、中、下三栏分别填入。上栏如“一日甲午金完”部分,每日均有。第二栏似为节气、月相、物候等内容,并非每日都有,图3中正月仅三日、八日下有标注。第三栏标注宜吉事宜,每日均有。这三栏内容在图2的《宝祐四年具注历》中也是分三栏显示,且各栏字体大小不同。但《宝祐四年具注历》比S.0095至少多出一栏,用来展示“人神在某部”等内容。历日的这种表格化形式是一种通例,汪小虎教授曾在英国国家图书馆藏的部分敦煌历日中见到有些历日上还有这种表格线,历日的不同内容被分别填入不同的栏框内。S.0095中三栏都已有相应内容,若要把“人神在某部”禁忌分别列在每日信息中,必须在同样大的纸张上再增添一栏,如此,一页纸便无法排列2个月的信息,只能排1个月。[注]这一点由汪小虎教授向我指出。汪教授提醒我注意S.0095《后周显德三年丙辰岁具注历日并序》的表格化形式。集中列出针灸禁忌的5份敦煌历日中,有4份都是在一页纸上分上下栏同时排列2个月的信息,只有P.2765在一页纸上仅排列1个月的信息。在每日历注中列出这一项目的10份历日,都是在一页纸上仅排列1个月的信息(图4)。因此这种形式上的差异很可能源于历日的表格化与纸张的节约考量。[23]

图3 S.0095《后周显德三年丙辰岁具注历日并序》表格化形式示例[24]

图4 P.2623《后周显德六年己未岁具注历日并序》表格化形式示例[25]

以存世敦煌历日来看,两种形式在时间上无明显分别,最早集中列出三十日针灸禁忌这一项目的是P.2765(834),最早在每日历注中依次列出这一项目的历日是P.4966+P.3486(893)。10世纪上半期和下半期的敦煌历日中这两种形式都有应用,似乎不存在产生或流行时间先后的问题,只是历日抄写者个人的选择差异而已。但比较突出的是,在每日历注中依次列出针灸禁忌部位这一形式占主体,或许反映了集中列出针灸禁忌部位这一形式只是抄写者受制于历日表格化形式或节约纸张而产生的权宜之计。

此外,元代的《授时历》历日由于存世文献所限,发现的汉文和蒙文残页中目前还未见到此类针灸禁忌内容。但由于元代历日一方面在吉凶历注上与南宋更相似,另一方面在历日格式上与明代为同一系列[26],此类针灸禁忌很可能也进入《授时历》历日中,其样式或同南宋,或同明清。

第二类针灸禁忌,也有两种形式。

第一种形式即明清历日中某些日期的历注有“不宜针刺”一项([12],4a页;[13],14a页),只以禁忌的形式出现,即没有出现过“宜针灸”的历注。元《授时历》存世残片中也有“针刺”一项历注,其表达形式为“忌针刺”[27],与明清历日内涵相同,用语稍有区别。

然而,南宋、北宋以及更早的历日中并没有直接标“针刺”的历注,却有“血忌”或“血支”神煞历注。《宝祐四年具注历》中在“人神在某部”的历注下间或标有“血忌”或“血支”(图2)。这两个神煞历注没有与其他神煞一起位于上一栏中,反而与针灸禁忌部位放在了一起。此前,唐、五代和北宋时期敦煌历日中的“血忌”和“血支”历注都是与其他神煞放在一起的,没有单独列出,也没有与“人神在某部”并列。南宋的这一差异显示出此时的“血忌”和“血支”与“人神在某部”的密切关联,“血忌”、“血支”是另外一种与针灸有关的历注。

考查明清和元代历日,“不宜针刺”或“忌针刺”的铺注规则与“血忌”和“血支”相同,即《星历考原》卷4所载“血忌者,正月丑,二月未,三月寅,四月申,五月卯,六月酉,七月辰,八月戌,九月巳,十月亥,十一月午,十二月子是也”,“血支者,正月在丑,顺行十二辰”。[28]以八月为例,八月逢地支为戌的日子即为血忌、逢申的日子为血支,其下均标注“不宜针刺”。需注意的是,这里的八月不是历日中大写的八月大的八月,即所谓的历法月,而是以节气白露开始起算的星命月。[29]因此,明清历日中的“不宜针刺”就是前代历日中的“血忌”和“血支”神煞,第二种形式就是直接标注神煞名称“血忌”或“血支”。对此后文还会做进一步分析。

2 明清历日第一类针灸禁忌的部位来源与演变

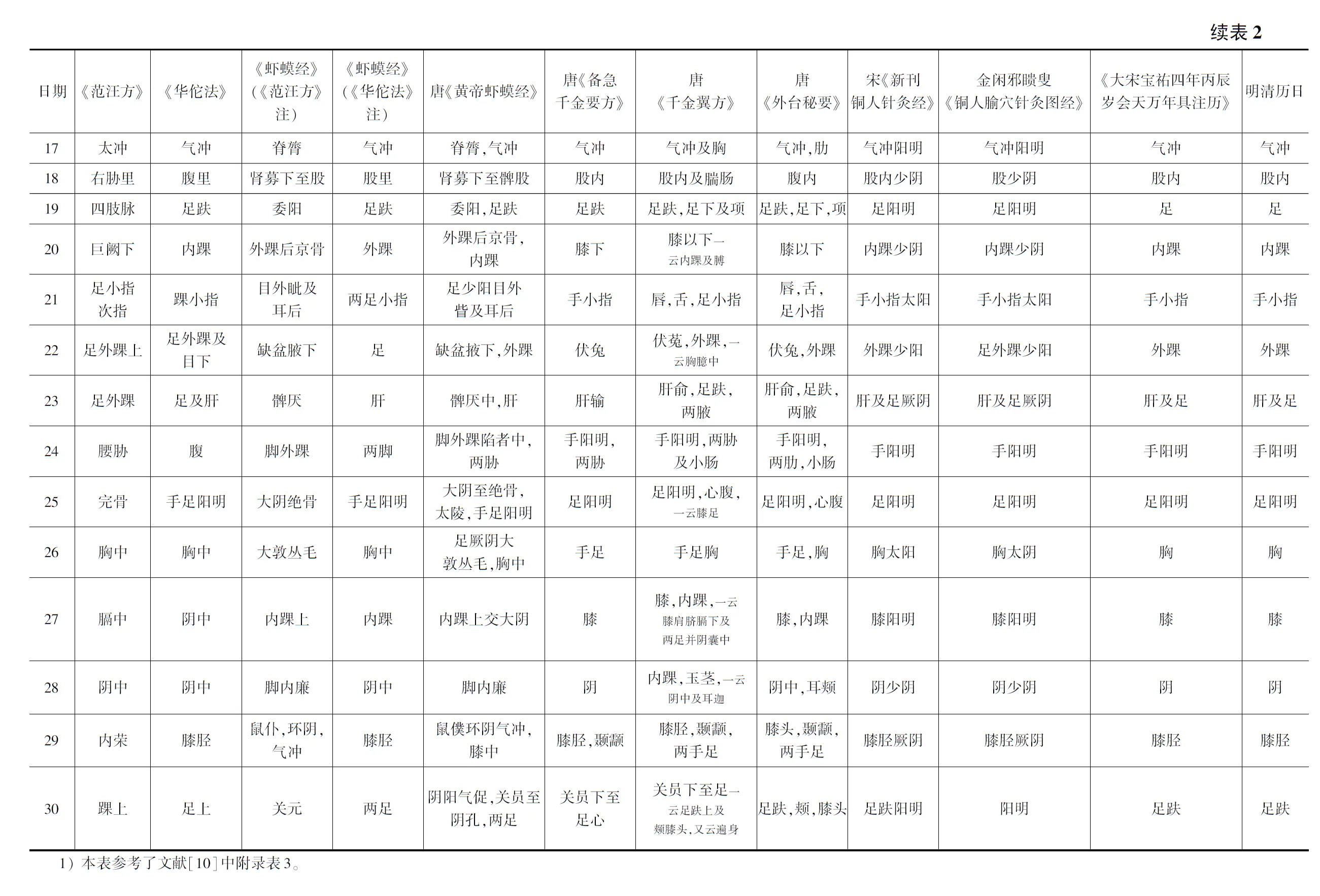

对于明清历日中的第一类针灸禁忌三十日禁忌,笔者将不同时期敦煌历日中的禁忌部位与南宋、明清官方历日中的内容进行了对比[注]笔者也将黑水城历日残片进行了对比,发现其内容与南宋、明清官方历日相同。(见附录表1、表2)。首先,南宋、明清官方历日中的禁忌部位及名称相同。其次,敦煌历日中的内容绝大部分一致,而且与南宋、明清官方历日也大致相同,仅有8个日期存在差异。

这些不同分别为:六日对应“手小指”或“手”,这一差异在敦煌历日中已经存在,南宋、明清官方历日为“手”,敦煌历日中大部分为“手小指”;八日对应“长腕”、“腕”或“掌”;十一日有“鼻”或“鼻柱”的区别;十九日对应“足左趺”或“足”;二十日对应“足内趺”或“内踝”、“踝”;二十一日对应“手小指”或“足小指”;二十二日对应“外踝”或“踝及胸目下”,P.2591([19],450- 459页)为“踝及胸目下”,P.2765类似,为“足踝及胸”[注]此处邓文宽考释为“足踝及胸[背](?)”。([19], 142页);二十三日对应“肝”或“肝及足”。综合来看,从唐后期至明清时期,历日中的三十日禁忌部位一直延续,变化不大。这一内容在唐后期的敦煌历日中基本定型。

除敦煌历日外,敦煌文献中还有其他与医学[30]、占卜([10],附录: 表3)相关的文献记载了三十日禁忌部位。P.2675《新集备急灸经甲、乙本》([30],513- 528页)、S.5737《灸经明堂残卷》([30],529- 532页)、P.3247《人神流注残卷》([30],533- 534页)及占卜文献S.930V[31]、S.6167[32]6份文献中,除S.5737外,均与敦煌历日和南宋、明清官方历日中的部位差别不大,仅七、二十四、二十六日存在差异。S.5737有12个日期的禁忌部位存在差异,这些差异一方面体现在部位的不同,如八日为“股内”,而其他文献如前述为“长腕”、“腕”或“掌”;另一方面体现在禁忌部位不只一处,如二十四日为“足阳明、少阳、腹、两肋”,而其他文献为“手”或“手阳明”或“手阳明及心”。考察S.5737,12处不同的部位及其名称与唐《千金翼方》[33]和《外台秘要》[34]具有相似性。近日,陈于柱发表了敦煌藏文本P.3288V《逐日人神所在法》(896)的汉译,其中所列的针灸禁忌部位与汉文文献既有相同之处,又有相异之处。相异之处一方面在于许多日期的针灸部位有多处,另一方面在于文字表述有别。[35]

从唐后期至明清,传世医学著作中记载的三十日针灸禁忌部位差别不大,但名称上有一定区别,主要体现在具体部位上添加了“阴”或“阳”的称谓,如厥阴、少阳、太阳、少阴、阳明等。这些称谓与经脉名称中的阴阳内容相同。这些差异最先出现在宋《铜人针灸经》[36]中,其中的每一个部位名称都添加了“阴”或“阳”,如足大指厥阴、外踝少阴等。金闲邪瞆叟(活跃于12世纪)改编宋王惟一(987—1067)《铜人腧穴针灸图经》时,补入了针灸避忌人神图,其中的三十日针灸禁忌部位名称也同此。[37]但从后世的其他医学文献和历日中的内容来看,这些带“阴”或“阳”的禁忌部位名称流传不甚广泛。

敦煌历日、医学、占卜文献和南宋、明清官方历日中流传的三十日针灸禁忌部位很可能主要来自唐孙思邈(541—682)《备急千金要方》。([2],521页) 考察唐及唐以前的三十日针灸禁忌文献[注]这些著作包括《范汪方》、《华佗法》、《黄帝虾蟆经》、《备急千金要方》等,后文中将会论及。(见附录表2),仅《备急千金要方》中的部位符合率最高,仅有7个日期存在区别,分别为五、六、八、二十、二十二、二十四、三十日。唐代诸多医书,包括孙思邈的《千金翼方》在内,记载的三十日每日禁忌部位都不只一处,这与敦煌历日及南宋、明清官方历日中的情况不同,仅《备急千金要方》中的每日禁忌部位绝大部分为一处。唐以前的医学文献记载的每日禁忌部位虽多为一处,但部位及部位名称与后世流传的多不相同[注]对此将在后文论述。,因此综合来看,敦煌历日和南宋、明清官方历日[注]此处也包括黑水城出土历日残片中的相关内容。中流传的三十日针灸禁忌部位应主要源自《备急千金要方》。

另外,前述7个日期的不同之处中,二十四、三十日的部位在前述差异较大的敦煌S.5737医学文献中有所体现。这两日的部位与《千金翼方》和《外台秘要》有相同之处,但后两者每日的禁忌部位大多不只一处。由此可见,在敦煌地区,除历日外,医学和占卜文献中的三十日针灸禁忌内容可能有除《备急千金要方》之外的其他来源,很可能就是《千金翼方》或《外台秘要》。

三十日针灸禁忌,早在晋代《范汪方》及《华佗法》中已有同类针灸禁忌内容,传世医学著作《黄帝虾蟆经》[38]也有详细记载,但各文献所载的身体部位不一致。在《备急千金要方》之前,对此类针灸禁忌的理解一直处于变化之中。

10世纪日人丹波康赖编《医心方》“日神”部分引有晋代《范汪方》中的内容,其叙述模式为“月生几日,虾蟆(或兔)生(或省)某部位,人气在某部位”,依次列举从一日至三十日的人气所在,文后有说明文字“右卅日人气所在,不可灸刺”。[39]随后《医心方》还引述了《华佗法》中的类似内容,叙述模式为“人月几日神在某部位,几日神在某部位”,同样依次叙述至三十日,以“右卅日神所在,不可灸刺”结尾。([39],116页)

《范汪方》又名《范东阳方》,编纂者范汪(309—372),东晋时人。[40]《隋书·经籍志》载:“《范东阳方》一百五卷录一卷。范汪撰。梁一百七十六卷。”[41]《旧唐书·经籍志下》录有尹穆所撰、实为《范汪方》内容的《杂药方》。[42]《新唐书·艺文志》也收入尹穆纂《范东阳杂药方》170卷。[43]可见《范汪方》在唐宋时期仍然流传。《医心方》将《华佗法》置于《范汪方》之后,然《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》录有《华佗方》,均将其置于前。《隋书·经籍志》载《华佗方》10卷,吴普撰。([41],1041页) 此书在新、旧《唐书》中均有记载,卷数不变,同样标吴普集,命名为《华氏药方》。([42],2049页;[43]) 华佗(约145—208)为东汉末年医学家,吴普(生卒年不详)为华佗弟子,若《华佗法》即《华佗方》,则该书早于范汪《范汪方》,且此书以华佗命名,或许三十日针灸禁忌的源头可以追溯至华佗时代。因此,《医心方》所引《华佗法》中的三十日针灸禁忌很可能早于所引《范汪方》相关内容。

《黄帝虾蟆经》,作者不明,成书年代不详。《隋书·经籍志》([41],1047页)和《通志·艺文略》[44]录有《黄帝针灸虾蟆忌》,可能为该书。此书是传世最早、最为完整的一本专述针灸选择术的著作,现存有日本文政六年(1823)癸未敬业乐群楼所刻《卫生汇编》残本,另有吴兴陈祖同氏所录内容稍异的另一版本,内附《医心方》卷2所引《虾蟆经》中《卫生汇编》本没有的11条内容。([38],前言:2页) 英国学者罗维前对《卫生汇编》本《黄帝虾蟆经》[注]此书的不同版本存在命名的差异:《卫生汇编》本《黄帝虾蟆经》以《黄帝虾蟆经》命名,《医心方》卷2所引以《虾蟆经》命名,本文在提及《黄帝虾蟆经》相关内容时,指的是《卫生汇编》本,提及《虾蟆经》时,指的是《医心方》本。有非常详细的分析,并将其年代定为唐初。([3],97- 98页) 该书日忌部分以“虾兔图随月生毁日月事避灸判法”([3],63- 64页)命名,且构成了全书的主体部分,内容为日食、月食以及三十日每日的灸刺禁忌图和文字说明。书中除月食无图相配外,共有31组图:日食图为单图,描绘日象;三十日图每日包括2图,一图描绘虾蟆或兔的月相变化,另一图展示人体针灸需避讳的“人气”和“神”所在身体部位。

从《范汪方》和《华佗法》的禁忌部位对比来看,两者差异较大。《范汪方》的每日禁忌部位皆为1个,而《华佗法》出现了一日多个的情况,如五日“口齿、膺、舍本”等。另外,比较明显的区别之一是十五日。由于一个朔望月中十五日为满月,意义特殊,因此其禁忌部位也有特别之处。后世医书皆载此日的禁忌部位为“遍身”,《华佗法》同,而《范汪方》为“肾骨”,《黄帝虾蟆经》为“巨虚、上下廉及胃管、右手阳明”,并不做特殊对待。

《范汪方》和《华佗法》与后世相同,三十日禁忌的部位名称多为身体部位,较少涉及阴阳。《范汪方》中仅有两处名称涉及阴阳,为一日“足少阴”,六日“足大阴”。《华佗法》亦仅有两处,六日“两足小指少阳”,二十五日“手足阳明”,后世二十五日为“足阳明”的禁忌部位似乎源于此。后世大部分医书流传的禁忌部位中只有二十四、二十五日两日的名称上带阴阳,其余皆直接描述身体部位。《黄帝虾蟆经》中的禁忌部位名称不再直接描述身体部位,而是字面含义不明的穴位名称,如巨虚、鱼际、承浆,而且身体部位名称多涉及阴阳。但在包括《备急千金要方》在内的唐代医学著作中,均没有这些穴位、阴阳名称,而是类似《范汪方》和《华佗法》直接描述身体部位的名称。

罗维前研究敦煌出土的针灸文献,指出在主流的阴阳经脉针灸系统之外,还曾经存在一套与阴阳经脉无关的针灸部位系统。这套针灸部位多在体表,没有涉及阴阳经脉。[45]三十日针灸禁忌的部位名称在历代医学著作中大部分以身体部位为基础,且多为体表部位,甚少涉及内脏,只有《黄帝虾蟆经》应用了一些穴位名称并涉及阴阳,以及前述宋《铜人针灸经》和金闲邪瞆叟《铜人腧穴针灸图经》在身体部位的基础上添加了阴阳。很有可能三十日针灸禁忌中的部位是这套非阴阳经脉、直接描述身体部位的针灸系统的遗迹,在阴阳经脉针灸系统成为主流后,以《黄帝虾蟆经》作者为代表的医家试图将阴阳经脉系统与这套针灸部位系统进行结合。但在《黄帝虾蟆经》之后,唐代医学著作中流传的三十日针灸禁忌部位仍然是描述身体部位的名称,《铜人腧穴针灸图经》中的名称在后世也很少流传或应用。历代流传的三十日针灸禁忌仍是以身体部位名称为主。

这类针灸禁忌的形成,缘由不一。《范汪方》中称“人气”所在,《华佗法》谓“神”所在,《黄帝虾蟆经》综合两者,既有“人气”又有“神”,《备急千金要方》将这两者进一步融合,以“人神”指称。此后这一名称固定下来,并在各类医学、占卜文献和历日中流传。早期的“人气”,《范汪方》在描述它时,将它与月相的变化一一对应,即“月生几日,虾蟆(或兔)生(或省)某部位,人气在某部位”。《黄帝虾蟆经》继承了这一描述方式,并以一图描绘月相中虾蟆或兔的形态,另一图描绘禁忌部位,但两类图所示的部位之间没有任何联系。

《华佗法》中的“神”具体为何,不得而知。在此之前,武威汉医简“黄帝治病神魂忌”[46]在描绘人年岁所对应的针灸禁忌部位时,应用的概念也是神。这一内容在后世的《黄帝虾蟆经》等著作中发展为年神禁忌,但规则和对应部位均有变化。这类神魂的性质为何,仍无法定论。医学著作中有许多地方提及“人气”、“神”等概念,有学者认为它们是古人对人体内部的一种身体元素的认识。[47- 49]但《黄帝虾蟆经》在三十日针灸禁忌末有一句说明,“凡右虾兔神所在处,忌不可灸判[注]据英国学者罗维前,“判”应为“刺”的讹误,见参考文献[3]。,伤”([38],33页) ,指出三十日禁忌中的神为“虾兔神”,而虾兔为月相的代表,表示月亮在一个朔望月内的运行,即此神是一种天象神,外在于人体,与人气形成一种对照。由此再看《范汪方》和《黄帝虾蟆经》中的人气叙述模式:虾兔的生省状态与人气一一对应,这种外在的月相变化会影响人气的运行轨迹。因此无论武威汉医简“黄帝治病神魂忌”中的神魂概念为何,三十日针灸禁忌中的人气是一种受外在月相变化影响的人体内部因素。与此同时,这种月相变化自身的力量——“神”还进入人体内部,成为针灸禁忌的一个部分。到《备急千金要方》时,这两种与月相变化关系密切的力量被合而为一,成为“人神”。

医学历史中,这种针灸禁忌早有源头,本文开头所引的第二条《黄帝内经》引文即是实例。然而,早期的这类时间针灸禁忌尚未与三十日这种时间系统相联。但在早期的数术实践中,如放马滩秦简《日书》甲种“禹须臾行日”类下,就有针对三十日时间系统的内容:“(人)[入]月一日。旦,西吉。日中,北吉。昏,东吉、南吉。(人)[入]月二日,……(人)[入]月卅日。旦,西吉。日中,北吉。昏,东吉。中夜,南吉。”[50]这类时间系统与出行有关,着眼的是适宜的“吉”方位。此时是否已有三十日系统与针灸禁忌的结合,尚未可知。

3 明清历日第二类针灸禁忌的形式与内涵演变

前文已谈及,明清历日中除三十日针灸禁忌外,还在某些日期的历注中标“不宜针刺”字样,这些历注即是宋及宋以前历日中的神煞“血忌”和“血支”。考清《星历考原》卷6“用事宜忌·疗病”条有:“建日、平日、收日、满日及晦朔弦望日、灭日、没日针灸,忌血支血忌及人神所在。”([28],23a页) 《协纪辨方书》卷11“用事·针刺”条直接说明“忌血忌血支”[51]。明清历日及元代历日残片中虽然以“针刺”二字指称这一类禁忌,似乎这一行为只针对医学中的针刺疗法,与灸法无关,但从血忌、血支的有关说明来看,“针刺”也包括灸法。这一点与历代医学文献相同。

唐代医学著作中,血忌与月忌、月杀等神煞并举([2],339页),也表示不宜针灸,其铺注规则相同,均与月有关。血忌的这一铺注规则可以追溯至出土汉简。《居延新简》有东汉和帝永元二年(90)六月历注:“(六月)十八日丁酉满血忌往亡”。[52]《敦煌汉简》记载有永元六年(94)闰十一月历注:“十一日甲午破血忌天李”。[53]六月血忌在酉、十一月血忌在午的对应与后世相同,说明血忌及其规则在汉代已经用于历注中。后世将血忌作为历注项目,多从《居延汉简》和《敦煌汉简》中的十二月血忌规则。汉代以后的敦煌历日中,“血忌”成为常注项目之一。在敦煌历日P.3900(809)、P.2583(821)、P.2797(829)、P.2765(834)、S.1439(858)等历日中均包含“血忌”一项。比较“血忌”历注的干支日期,出土和传世文献中十二月每月血忌的规则完全一致。

早期血忌的推算还有其他规则,姜守诚[54]已经注意到,《随州孔家坡汉墓简牍》有:“血忌:春心,夏舆鬼,秋娄,冬虚,不可出血若伤,必死。”[55]《香港中文大学文物馆藏简牍》也有:“娄、虚,是胃(谓)血忌,出血若伤死。”[56]这些规则均与28宿有关,在后世医学著作和其他文献中并未见到。

《随州孔家坡汉墓简牍》还对血忌进行了解释:“帝启百虫口日”[55]。这一日各种虫类的口张开,与出血的关系并不明显,或许可以解释为各种虫类的口张开,会吸咬人体,导致出血。王充对血忌的看法与早期的出血禁忌有所不同。《论衡·四讳篇》有“祭祀言血忌,丧葬言犯刚柔,皆有鬼神凶恶之禁。人不忌避,有病死之祸”,认为血忌不能祭祀。这一禁忌可能与祭祀中的杀牲有关。《讥日篇》也有:“祭祀之历,亦有吉凶。假令血忌、月杀之日固凶,以杀牲设祭,必有祸患。”因此,除了不能祭祀以外,还有其他禁忌:“血忌不杀牲,屠肆不多祸”。[57]姜守诚分析了《居延新简》中禁杀六畜及见血以及睡虎地、放马滩《日书》中“杀日”忌杀六畜与血忌的关系,将针对人的血忌源头与针对牲畜的忌杀见血日相联系。[54]

敦煌历日中有血忌日“不煞生、祭神及针灸出血”([19],461页)的说明,表明在历日中还保留有以前的血忌禁忌观念。此外,古代孕育生子对血忌也有禁忌:“或当怀妊之时,雷电霹雳,弦望朔晦,血忌反支,以合阴阳,生子不遂,必有祸殃。”[58]可见,作为神煞的血忌,其内涵是非常丰富的,仅进入历日作为历注,其应用也不只忌针灸一种。

血支一项,《协纪辨方书》记载了元曹震圭(活跃于13世纪)的解释:“血支者,气血之支流也,故起于旺建之后、生气之前,如人生之后自有血脉畅于四肢,若其日针刺者,是去其血也,故忌之。” ([51],29a页) 该神煞在唐代医学文献和历日中未见,宋代医书中才开始出现。宋王执中(约1140—1207)《针灸资生经》卷2将其与血忌并举,要求医家注意避讳,其规则与后世相同。[59]该神煞在星命术文献中也多次出现。标称作于唐、内容实为五代至明的星命书《星命溯源》有“血刃血支隄防金孛作灾殃,天厄天刑最怕火罗兴恶孽。”[60]明万民英(1522—1603)《星学大成》解释血支,若犯之“其例丑寅土,子卯木,辰亥火,巳戌金,午酉水,未日,申月,即星盘所属而移一位也。此煞犯之,男血光,女产厄。”[61]除内涵与血和凶煞相联系外,其规则也有所发展,在原有十二地支规则的基础上进一步与七曜相配。

南宋《宝祐四年具注历》各日期下注有各类神煞名目,但是“血忌”、“血支”没有列入其中,反而注在每日的人神禁忌部位旁,体现出血忌、血支和人神禁忌部位属于同一类内容,都与针灸有关。这也反映了此时的血忌、血支在历日中已经演化成只与针灸有关的神煞,失去了原始的祭祀、杀牲等内涵。

至明清历日中,神煞名目已经消失,只有“宜”、“不宜”的各类事项历注。其“不宜针刺”历注,规则上涵盖了血忌、血支的范围。不标注血忌、血支这些神煞名称,无需知道或查找血忌和血支的神煞内涵和规则,历日的使用更加简便。此时的血忌、血支内涵延续南宋《宝祐四年具注历》的内涵,已失去了汉代及唐宋敦煌历日中与祭祀有关的含义,与人的身体状况变得更加密切。例如,清《协纪辨方书》卷11中“祭祀”或“祈福”等事项中,均已无忌血、忌血支的用法。([51],5a页) 在医学实践中,“针刺”会有出血状况,与血忌、血支联系更紧密,而“灸法”出血的可能性极低,因此明清历日中以“针刺”进行指称以更加切合实际医疗行为。

敦煌历日中的历注标明各类神煞名称,包含吉煞和凶煞,同时注明哪些项目是适合的,以“吉”字标注;至南宋《宝祐四年具注历》,在保留神煞历注的同时,原以“吉”标注的适宜事项用“宜”标注,同时增添了“不宜”的事项;至明清历日中,没有了神煞历注,所有内容以“宜”、“不宜”进行注明。神煞历注的消失,以及“不宜”一项内容的增加,表明历注的专业性和术语性减弱。这或许从侧面反映了历日使用的变化。历日的使用者以前需要了解或知晓神煞的内涵,或与某种通书类书籍配合使用,而今民众可随意使用,无需了解专门的神煞含义。具有多样丰富含义的“血煞”、“血支”演变为“不宜针灸”,虽然通俗易操作,但也渐渐改变了这一历注的内涵。

需注意的是,历注中针灸的内容变化也伴随着标注形式的改变。敦煌历日中既有血忌神煞也有人神禁忌,将两者区分开来,血忌与其他神煞同列,人神禁忌部位或罗列在每日日期下,或集中放置。在南宋《宝祐四年具注历》中,针灸相关的神煞和人神被放在每日日期下,突出了其与针灸的密切关系。至明清历日,神煞项目消失,针灸的神煞禁忌统一以“不宜针刺”字样标注,而每日的人神禁忌部位也被单独罗列。

4 余论:其他针灸时间禁忌与历日对针灸禁忌的指导

从敦煌历日、南宋《宝祐四年具注历》至明清历日,其中的针灸禁忌只有三十日禁忌和神煞禁忌,然而在医学文献中,除这两类禁忌外,还有其他类别的针灸时间禁忌。

前文述及,在《范汪方》记载的三十日禁忌之前,武威汉医简“黄帝治病神魂忌”中记载了一种以年为单位的针灸禁忌,如“人生一岁毋灸心,十日而死”,随后罗列一至九岁的禁忌,此后叙述“十至二十岁与一岁同,二十至三十岁与二岁同……”[45]唐代《黄帝虾蟆经》记载了一种以9年为周期循环的年神禁忌部位([49],33- 38页),而《备急千金要方》中又记载了一种以12年为周期循环的年神禁忌部位([2],520- 521页)。在后世,这两类周期的年神禁忌都有流传,敦煌文献中流传的主要是12年周期。([30],513- 528页)

除流传较为广泛的年禁忌外,日禁忌还有六十甲子日、十干日、十二支日、十二建除日等禁忌。此外随时间单位的不同,还有季节禁忌、时辰禁忌以及各种神煞日忌。所有这些禁忌在唐《黄帝虾蟆经》中进行了集中且详细的展示,《备急千金要方》和《千金翼方》对这些禁忌的记载全面,但叙述比《黄帝虾蟆经》简略,后世医学著作叙述时间禁忌时模式基本同这两书。这些禁忌在《黄帝虾蟆经》中均以时间单位或主题命名,而在《备急千金要方》和《千金翼方》中,除带有时间标识外,均以“人神”进行指称。后世延续了《备急千金要方》和《千金翼方》的说法,以“人神”指代所有这些以时间为对象的针灸禁忌。

从前文分析可知,明《大统历》和清《时宪历》历日记载了两类针灸禁忌,一类为三十日“逐日人神所在不宜针灸”,另一类是某些日期下的“不宜针刺”历注。这两类禁忌在历日中各有两种表现形式,且源远流长。前者最晚可追溯至公元9世纪上半叶的历日,其内容或可进一步追溯至华佗时代的医学文献,而这种以三十日时间单位为前提的数术实践可以追溯至先秦《日书》中。后者的注释规则可追溯至东汉年间的历谱,它的禁忌内涵也可溯源至《日书》中忌杀牲畜见血的禁忌。

从唐至清,历日中流传的三十日针灸禁忌的部位主要来源于唐代医学文献《备急千金要方》。这类禁忌在医学文献中内容和形式演变繁复,至唐代才基本固定下来。历日中的“不宜针刺”历注就是神煞“血忌”、“血支”历注。血忌的注释规则在汉代以前不一,而且内涵丰富,但在汉至清代的历日中规则逐渐统一,内涵渐趋单一化。血支的规则和内涵在历日以外的其他文献中也有演变。在历日中,这两类神煞的内涵日益与针灸密切结合,逐渐丧失了忌祭祀、杀牲等内涵,并在形式上随着历注的简便易行从更专业化的神煞术语转变为更直接的“不宜”事项。以历日为载体的针灸禁忌,一方面,其内容和形式在历代的流传中有细微的差别,并随着历日这一载体的演变有所变化;另一方面,其内容和形式与医学文献大部分相同,但其一致性和延续性与医学文献中的多样性有显著差别。

历日将针灸禁忌纳入其中,并在三十日针灸禁忌的多套禁忌部位中选择一套固定、延续,显示出国家从制度层面对相关医学实践的一种规范、管理和指导。选择日禁忌而非年、月等时间单位的禁忌,反映出国家规范和指导的深入程度。这从侧面反映了针灸这一医疗行为在社会中的普遍程度。

历日中,还有“疗病”等历注,但所有与医学相关的历注,以针灸禁忌最为显著,且重忌不重宜,显示出针灸禁忌应是一种流传悠久且广泛的实践,其在历日中的突出性或许显示出针灸具有与药物治疗不同的家用性、日常性和更普遍性。