儒学、西学与天文

——清中期张永祚《天象源委》研究

2021-12-29朱浩浩石云里

朱浩浩 石云里

(中国科学技术大学 科技史与科技考古系,合肥 230026)

明朝末年,耶稣会士开始来华传教。他们秉承学术传教策略,在传播天主教的同时将西方数学、天文学等传入中国,产生了极为重要的影响。由于中国古代科学[注]文中所说科学,不是指狭义上的现代科学,而是从广义角度指对自然的系统研究。与儒学具有紧密联系[注]对于古代儒学与科学之间的关系,可以参看乐爱国的《儒家文化与中国古代科技》[1]、金永植的《科学与东亚儒家传统》[2]。,西方科学的传入不仅促使中西科学之间的会通[注]最为典型的代表,为徐光启在主持编译《崇祯历书》时所提出的“熔彼方之材质,入《大统》之型模”[3]。“彼方”指欧洲天文学,“《大统》”指明代官方传统历法《大统历》。,也与儒学发生了极为复杂有趣的交流。不少科学家如薛凤祚(1600—1680)、王锡阐(1628—1682)均在儒学的影响下从事科学体系的建构。[4,5]西学、科学与儒学的互动互涵也成为考察这段历史非常重要的主题与独特的视角。

尽管西方科学的传入在清中期进入低谷,但上述西学、科学与儒学的互动依然保持。本文即在此视野下,探讨活跃于乾隆年间的重要天文学家张永祚(生卒年不详)的星占学著作——《天象源委》。对于张永祚与《天象源委》,前人已经有所研究。如韩琦对《天象源委》引用《天文实用》的情况及张永祚的生平、交游均有论述。[6- 8]王光越介绍了《明清宫藏档案图鉴》公布的张永祚为乾隆皇帝绘制的天宫图——“弘历生辰立象安命图说”。[9]董恩林、汤军考证了杭世骏(1696—1773)《汉书疏证》与张永祚的关系。[10]这些研究为我们初步了解张永祚以及《天象源委》提供了基础。不过,作为回应与总结当时星占学发展的代表性著作,《天象源委》所构建的特殊星占学体系及其重要背景等问题,尚未能获得应有的关注。此外,《天象源委》蕴含的科学与儒学关系、中国古代科学形态、中西交流等重要议题,均付诸阙如。有鉴于此,文章将从以下四个方面论述:首先梳理明末至清中期星占学的发展,这是《天象源委》产生的重要背景;其次,在介绍张永祚与《天象源委》内容的基础上,探讨其中的星占技术系统;复次,将结合张永祚在《天象源委》中的相关论述及其儒学背景,介绍其对星占体系的儒学化工作;最后,将在总结全文基础上进一步探讨中国古代科学形态、中西星占学交流问题。

1 明末至清中期星占学的发展

星占学是以天象占验人事的学问,是古代天文学的重要组成部分。中国古代星占学经历了长期发展过程。先秦两汉时期即出现并发展了以《史记·天官书》为代表的传统军国占。它是唯一一种土生土长的星占学,以变异天象占验(占变)国家祸福吉凶。如《天官书》云“当居不居,居之又左右摇,未当去去之,与他星会,其国凶”[11],即以行星的应当停留而不停留的变异情况占验国家之凶。三国至唐末,伴随佛经尤其是密教经典的译介,宿曜术渐次传入我国。虽然在宋代之后的中国它基本湮灭,却在当时产生了一定影响。唐代中后期,星命术经由中亚地区传入中国,之后尤其在宋代,与阴阳五行、天干地支结合,发展出极为复杂的形态,代表作有《郑氏星案》与《星学大成》。洪武年间,朱元璋(1328—1398)又下令翻译了伊斯兰星占著作——《天文书》,标志着伊斯兰星占在中国的流传。

明末至清中期,在西学传入的大背景下,星占开始进入更为复杂与特殊的发展阶段。此一时期星占的发展主要包括以下四个方面。首先,文艺复兴以来的古典欧洲星占学传入中国,此前既已传入的伊斯兰星占学在新传入的欧洲数理天文学、星占学刺激下出现新的发展。古典欧洲星占学与伊斯兰星占学具有相似的占法特征,其源头均可追溯至希腊化天宫图星占学。它们主要以日月五星等天体的正常运行位置在天宫图中占验(图1)。这一时期传入的欧洲古典星占学,主要有明末清初耶稣会士汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)译著的《天文实用》1卷,以及由薛凤祚与波兰籍耶稣会士穆尼阁(Jan Mikoaj Smogulecki,1610—1656)于1652—1653年合作编译的《天步真原》星占部分。其中《天步真原》星占部分系统介绍了欧洲文艺复兴以来的星占学,对基本概念、实例、天宫图算法、占法均有详细介绍,是一部详备、全面、切实可行的星占著作。因此,该书译出之后,很快被应用到实践中。如薛凤祚《气化迁流·太阳及五星高行交行过节》即主要根据《天步真原》发展而来。[12]伊斯兰星占学在明初洪武年间翻译后并未受到多少关注。明中后期开始,学者们逐渐对其产生兴趣,但只是作为补充收录于星命术著作中。清初这种情况开始发生变化,伊斯兰星占学与星命术的联系开始被另外一种方式取代,即《天文书》开始与欧洲星占学合流,共同组成西法星占。如薛凤祚在编译《天步真原》星占部分时,即将《天文书》部分内容收入,作为西法的补充。[13]同时,学者们也开始关注《天文书》本身,并有关于《天文书》的著作、批注出现。如薛凤祚《土木相会》、《宇宙大运》是对《天文书》第2类第11门《说土木二星同度相躔》、第12门《说世运》的发展。[14]笔者曾在自然科学史研究所李俨藏书、美国国会图书馆发现多份清早中期的《天文书》抄本,其上有不少批注。[注]图1为常见的古典方形天宫图(Horoscope。此图占验个人命运,属于生辰占),由内外两个方框组成。内部方框代表地与人,信息分别是占验人物(“先贱后为大侯王”之人)、人物出生日期(“一千四百六十八年第二月十三日三小时二十二分午时前”)、出生地点纬度(“北极高四十三度二十七分”)。其中日期和地点纬度非常重要,天宫图即依据此两者以一定算法绘制。外部方框代表天。其中有十二条斜线将内外方框所夹部分分割为十二区域。这十二区域为后天十二宫。从第一宫(又称第一门)开始依次为命宫、财帛宫、兄弟宫、田宅宫、男女宫、奴仆宫、妻妾宫、疾厄宫、迁移宫、官禄宫、福德宫和相貌宫。这十二宫代表了人生的不同方面,如命宫主生命身体、财帛宫主财产等。十二条线上标有“一门金牛一分”、“二门阴阳八度”等,表示命宫起始位置是金牛一分,财帛宫为阴阳八度。十二宫中有日月五星、天首(月亮升交点)、福(幸运点)的位置,如火星为金牛二度二十八分,即依据出生时刻通过历法计算得到的天体正常运行位置。占星师即依据日月五星等正常运行位置及在后天十二宫的分布,结合后天十二宫所主,依据具体占法占验。生辰占之外还有其他类型占法,依旧是依此天宫图占验,只是日月五星、后天十二宫等所代表含义不同。

图1 《天步真原》中天宫图①

其次,是传统军国占与星命术面临批评与改造。传统军国占以变异天象进行占验。明朝中后期,周述学(约1500—约1572)等学者已经开始对传统军国占进行改造,尝试批评或去除其中不符合实际天象的部分。[注]周述学的工作见于《论合犯》、《天文通志》等作品,其中《天文通志》已佚,但有序言留存[15]。崇祯年间,徐光启(1562—1633)等编译了百科全书式欧洲数理天文学著作《崇祯历书》。进入清代,《崇祯历书》改名《西洋新法历书》,被确立为官方历法,广为流传。人们开始普遍接受这样的事实:很多先前以为是变异的天象,如五星会合,实际上属于正常现象。传统军国占因而开始受到更为严厉批评。梅文鼎(1633—1721)说毕生研究历学的目的之一就是破除星占家不经之说。([5],270页) 薛凤祚对传统军国占占法也有严厉批评,并进行了改造,强调了对云气风角的占验。[16]到乾隆年间,官方更是编纂了一部根据当时数理天文学知识改造传统军国占的著作《钦定天文正义》。星命术传自中亚,同样具有希腊化天宫图星占学渊源。除依据日月五星等天体的正常运行占验之外,在被中国化的过程中,逐渐与一套神煞系统结合,以作为重要的占验元素。这类神煞系统在当时颇受批评,因而使星命术受到一定的冲击。如王锡阐就说:“解之者曰交食节气用新,神煞月令用旧,不知此于理数何关?”[17]薛凤祚也认为依据神煞占验不如依据日月五星等天体占验可靠有效。([16],668页) 此外,当时星命术士多使用粗糙的民历计算星命术中天体位置,而未能使用清代精确的新历法——《时宪历》,所以有学者如梅文鼎批评这一现象,建议使用《时宪历》作为占验时计算天体位置的基础。[18]有意思的是,《御定五星精义》中便以《时宪历》处理康熙甲午年的天文计算问题。[19]

再次,这一时期开始出现一种新现象,即对各种星占类型——传统军国占、星命术、伊斯兰星占学与欧洲星占学评判高低、区分主次,并尝试融为一炉,建立统合诸占法的新体系。此一现象集中体现在薛凤祚的工作中。在《历学会通》中,他曾系统评价了所收录的星占。如认为欧洲与伊斯兰星占(“新西法”)中的选择术以实际天体的运行情况占验,要比以甲子神煞占验的中国传统择日术优异;作为当时重要命理术的星命术虽有可观,但方法简陋;传统军国占著作虽多,却多荒诞不经,能近理者也不过百存一二;欧洲星占术极为深微,参透天地之情,“安敢以为天地之情即在是也?此书(即欧洲星占著作《人命部》)幽渺玄奥,非人思力可及”。([16],598、600、668页) 基于此种认识,薛凤祚将上述占法区分主次,尝试构建自己的占验体系。他以欧洲与伊斯兰星占为主,将其置于《历学会通》中与历法紧密联系的“考验部”,以传统军国占、星命术与择日术为辅,将其置于该书中作为历法旁通推衍的“致用部”,来建立自己的占验体系。[20]

最后需要指出的是,虽然星占在这一时期有极为重要的发展,但其受到儒学影响这一传统却未改变。早在《晋书·天文志》中,便以《易经·系辞》中仰观俯察、通达天地之情解释星占的功能与特征:“昔在庖牺,观象察法,以通神明之德,以类天地之情,可以藏往知来,开物成务。”[21]这种语境被唐代《乙巳占》继承。[22,23]至明代《星学大成》中,万民英(1521—1603)以理、气等宋明理学中的范畴作为星命学的哲学基础:“天之化也运诸气而贞夫理。气有纯驳而理则无二。命也者,合理与气言之也。”[24]而到了清代,薛凤祚更是以星占为探索宋明理学中形而上之道、实现其儒家德合于天理想的主要学问[4],延续着这一传统。

2 张永祚《天象源委》的星占技术体系

张永祚,字景韶,号两湖,清中期重要天文学家。祖为浙江仁和(今杭州)人,永祚时迁入钱塘。张氏少时受母亲徐氏影响修习天文,颇有所长,但一直怀才不遇,年近三十犹未过童子试。后来被交河王兰生(1679—1737)赏识,拔为诸生。乾隆二年(1737)二月,朝廷下谕各地举荐通晓历法星占的人才,张氏因夙习天文参加了会试。试策时立成千言,为总督嵇曾筠(1670—1738)所重,举荐于朝廷。旋授钦天监博士,任职钦天监,至老辞归。张氏对历法与星占两者造诣皆深。清廷诏刊经史,他受华亭张照(1691—1745)举荐,负责校勘二十二史天文律历志,“用君所长也”。[25]杭世骏著《汉书疏证》,曾就律历问题向他请教,他“随条为答,颇有发明”。[26]乾隆尝召见,张氏“观天《乙巳》皆应验”,即以星占所占验结果为对,后皆验。[27]此外,张氏还有《御制历象考成新定算例集要》8卷、《三统术考证》1卷、《古今宿度表》1卷、《月食图》1卷、《考定星盘》1卷及《两湖诗草》等著作。其星占著作即以晚年所撰《天象源委》为代表。[6- 8]

从星占技术层面来看,《天象源委》正是明末至清中期星占学发展的结果。张氏参考前人观点,对当时流行的四种星占类型及其他相关占法进行了研究与评价。如对于星命术,他不仅继承薛凤祚“五法六法”之说,认为占法较为粗陋([16],598页),且进一步对神煞化曜持严厉批评态度,认为乃“渺茫影响之谈”,为小术而非天道。[28]对于清初开始流行的欧洲与伊斯兰星占学(西法星占),张永祚特别重视,认为西法星占意蕴深厚,道理精微,其占验能够直接依据实际运行的天体,本诸自然,而非如谶纬、太乙等术私意造作,也非如传统干支选择术一般,仅凭借干支与虚幻的神煞,不知依据日月五星。([28],581- 582、585、717页) 对于传统军国占,他突出了望气、审音与军气占部分,认为它们是对西法星占(“推步之占”)的补充与细化:“推步之占,如风鉴家之相骨格;望气风角之占,则如风鉴家之辨声音气色……若止惟风云是占而天星不问,是犹止辨气色之小而遗乎骨格之大矣。”([28],591页)

以上述认识为基础,张永祚弃星命术不用,突出西法星占,改造传统军国占,完成了《天象源委》一书。该书共20卷,卷2—16是主体部分,介绍西法星占。其中卷2—4为基础概念,详细介绍西法星占主要元素——日月五星、恒星、黄道十二宫——的属性特征。如关于日月五星介绍了冷热干湿、善恶吉凶、所常指代的地面物质与人的性格特征、运行上下、相冲相合等,也讨论了与它们相关的舍、升、三角、界、位等关系属性。卷5—10为普遍星占(General Astrology),集中讨论如何以日月五星位置占验风雪雷雨、国家政治、人事吉凶、物价贵贱、五谷丰歉。此部分还特别突出了通过日月食、彗星等天象的占验,以及伊斯兰星占中土木相会与世运两种特殊占法。[注]关于这两种占法,参见文献[14]。卷11—15为生辰占(Natal Astrology),不仅介绍了如何通过日月五星位置及回年、流年、福德箭等技法占验个人命运,还专辟章节介绍计算命宫图的方式与如何解读命宫图。此外,这部分还包括少量以天象为依据指导治病的医学星占(Medical Astrology)内容。最后卷16是选择术(Electional Astrology),以日月五星位置等天象选择做事时间。此卷中罗列了剃头、出行、入城等事宜。

上述基本概念与四种占法——普遍星占、生辰占、选择术、医学星占,基本上包括了当时传入中国的全部西法星占内容。其中前三种占法介绍细致而全面,可谓集此前之大成。医学星占则论述较为简略且未有单独章节。其主要原因是,其时译入中国的医学星占内容很少,流传极为有限。[注]南怀仁曾在钦天监任职期间进行了一系列医学星占的预测,但均是根据占法所做的推测结果,未见具体占法文本。[29]此外,与西方传统天宫图星占比较,《天象源委》也未论及卜卦占星术(Horary Astrology)——以提问时刻天象为依据解答问题。这是因为此占法当时并未译入中国。总之,就当时流传中国的西法星占来说,《天象源委》中的占法可谓非常全面。

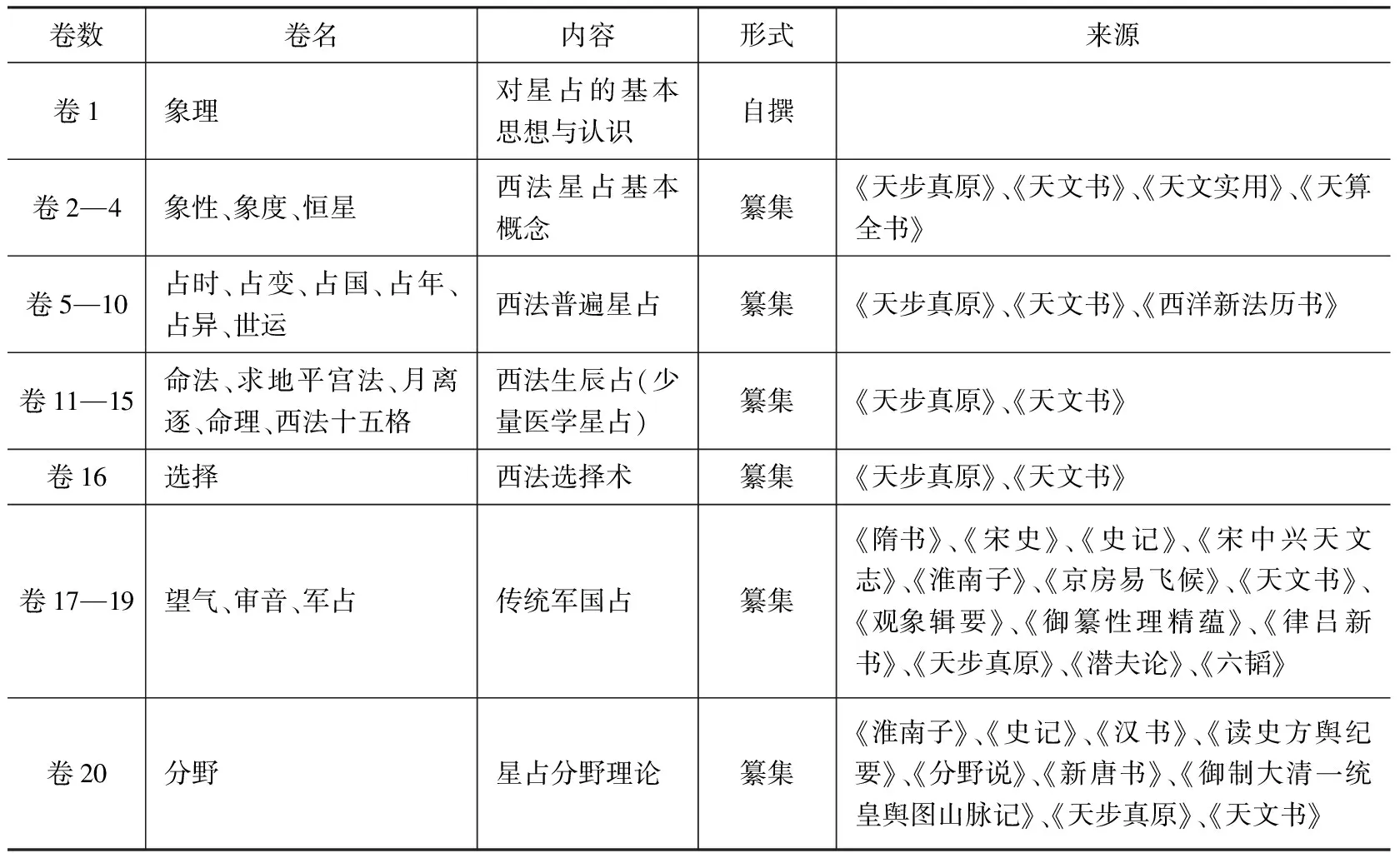

紧接选择术之后,张氏在卷17—19讨论传统军国占,实践以其补充西法星占的思想。卷17主要内容是关于望气,即如何根据云雾虹霞、日月晕珥一类大气现象占验战争胜负、风雨天气、帝王气象。这部分还包括少量传统恒星占、七曜占、杂星占。卷18“审音”是以十二律五音预测战争结果、灾害妖祥。卷19集中梳理军事占验(“军占”),以日月晕气、四方气色、虹雾风云、干支甲子占验战争情况。对照此前传统军国占可发现,上述内容实际是对传统改造后的结果。传统军国占一般以恒星占、七曜占与杂星占为主,辅以望气、审音、军占等。如在《乙巳占》中,关于五星占与杂星占的内容有5卷多,望气等仅1卷多([23],21页);《观象玩占》中,恒星占、七曜占与杂星占多达35卷,望气等仅12卷[30]。但在《天象源委》中,恒星占、七曜占与杂星占仅在望气后少量收录,地位之低可见一斑。这种变化正与前述明中后期至清中期传统军国占改造背景相符。此外,在西法星占与传统军国占之外,张氏还在卷1阐述了自己关于星占的基本思想,在卷20介绍了星占基础理论——将天区与地面区域对应的分野学说。(表1)

表1 《天象源委》各卷基本情况

总之,通过上述方式,张氏构建了一套独特的、有别于古代星占传统的新体系。这套体系有以下4点值得注意:(1)在内容上,它以传入中国的欧洲与伊斯兰星占为主,传统军国占为辅。(2)在占法上,它以生辰占、普遍星占、选择术为主,望气、审音、军占为辅,同时夹杂少量医学星占、恒星占、杂星占。(3)在占验所依据的元素上,它以可通过历法精确计算的日月五星等天体正常运行的位置与状态为主,当时无法计算的大气现象、声音风云为辅,对恒星、杂星也有少量占验。这些要素几乎包含了当时目视效果下所有天象。(4)在占验结果上,它包括了个人命运、国家大事、气候灾害、医疗选择、物价贵贱、五谷丰歉等世间万事万物,亦即在整体上构成通过以日月五星正常运动的天象为主、大气现象等一切与天象有关者为辅占验人间万事万物变化的系统,做到了对于天象之始末源委的占验。这也是他命名此书为《天象源委》的重要原因。

当然,与清代其他星占著作如《管窥辑要》、《钦定天文正义》类似,《天象源委》大多数内容主要是纂集编排自其他相关文献。其中,卷2—16的西法星占大部分来自当时传入中国的最为主要的三种西法著作——《天步真原》(收录于《历学会通》)、《天文书》(又名《象宗》或《象宗西占》)与《天文实用》。《天文实用》所占内容不到10%,《天步真原》与《天文书》多至近90%。此外还收录有《西洋新法历书》、《象纬真机》以及梅文鼎《历算全书》等著作中少量内容。卷17—19传统军国占与卷20分野所引书籍繁多,但主要来自《史记·天官书》、《隋书·天文志》、《宋史·天文志》,其中以《隋书·天文志》为最,其他均是少量引用。(表1) 显然,在汗牛充栋的中法星占文献中,张氏突出了正史的地位。

从具体方式来看,张氏的纂集可谓极为清晰和有条理。他一般以一概念或占法为中心,或直接收录相关内容,或细化出次一级标题,在此次一级标题下收录细节内容。如对于卷5普遍星占中“七曜会冲”占法,张氏根据《天步真原》以日土木火金水为序排列了21种次级占法,并冠以“日月”、“土日”等名。([28],621- 623页) 在收录中,他还有时更改晦涩混乱的原文,使其含义更为明了准确。如《天步真原·人命部·朋友仇人》中有“土星木星……金星水星为快乐适情事”一段,原书较乱,所指不明。实则此段与前“朋友之爱有三”相应,指朋友相爱的原因,即若是两人天宫图中金星水星符合一定的位置关系,会因快乐适情之事相爱。张氏即将两段合并,精炼其语言,冠以明确的标题“相爱因何事”。([28],700页;[16],617页) 这样,张氏便可得到清晰准确的概念与占法。进一步,这些概念与占法又按相互的逻辑关系排列,组成各卷,各卷相次组成全书。最终,张氏极有条理而清晰地收录了相关内容,使得全书既具工具书的性质——简洁直观与方便,同时具有系统全面的特点。

值得指出的是,在卷2—20所纂集的内容中,亦有一些张氏自撰文字。每卷开始均有张氏引言,申明各卷主旨,介绍具体占法特征。在各卷收录的引文条目中,他不时以文中注释、段后按语两种方式对引文中有误或者不明之处进行改进与发挥。据统计,按语有32处,注释竟达1 055处。这些注释、按语中不乏精辟之见与重要内容。如在论述日月五星性情与所对应事物时,张氏所收录的《天文书》与《天步真原》原文只介绍了少量性情与对应事物。张氏在引述完后强调“在一星之性与所主亦宜触类旁通”,即当由少数事物推广到更广泛的事物类别,且需在后面散见的占法中仔细意会。([28],595页) 这是极有心得的认识。又,他在注释中引用了梅文鼎关于选择术的注释。([28],723页) 这在现存梅氏著作及其他文本中未见,颇具价值。

3 《天象源委》与儒学的格物穷理、平天下观念

张永祚如此苦心孤诣地编撰《天象源委》的目的是什么?仅仅是为了得到一套新的星占系统?抑或穷究不同星占技法,以促进这一古代天文学重要组成部分的发展?由上述可知,张氏的确融汇中西完成了一套新的占法体系,促进了星占学的发展,但这并非张氏的最终目的。仔细研读就会发现,他实际上有更深刻的认识与考虑。

张氏继承了中国传统宇宙论,认为宇宙形成后产生阴阳,阴阳分化出五行,五行进而周遍流布于天地四维。在天之五行散为天象,产生金、木、水、火、土五大行星等。在地之五行凝为金、木、水、火、土五种类型材质。人禀赋天地之灵气而生,与天地相并为三才,因五行差异表现出貌、言、视、听、思五事之不同。天地万物均由阴阳五行组成,也均在阴阳五行的流行变化、此消彼长之中,因此,“天人一理,呼吸相通”。而在天地万物中,日月是阴阳的代表,五星为五行的代表,所以,在张氏看来,日月五星参差不齐运行中所蕴含的阴阳变化状态,便是导致世间万物变化的原因:“日月,天地之精也。五纬,五行之布也。惟日月五星运行于寰中,参伍错综,万古不齐,悉本之自然,而天地之性情以见,天地之变化以呈。”([28],582页) 这种原因,张氏用一个专有名词——“所以然之故”命名:“天地人物古今之成……要必有所以然之故。所以然之故,谓非七政运行不齐之所致欤?”([28],582页) “所以然之故”,顾名思义,即事物之所以是这样子的原因。此概念并非张氏自创,而是当时儒学尤其是作为官方学问的程朱理学的重要范畴。在程朱理学看来,儒者之学,需以格物穷理为先[31],而所穷之理,极为重要的便是“所以然之故”:“天下之物,则必各有所以然之故,与所当然之则,所谓理也。”[32]张氏早年一心于场屋,多用功于《四书集注》等科举用书,受程朱理学影响很大。在《天象源委》中他便多次引用朱子,如“朱子云:天以阴阳五行化生万物,气以成形,而理亦赋焉。非此之谓欤?”([28],589页) 张氏的“所以然之故”,正是在程朱理学的意义上加以论述。

正是因为受程朱理学的影响,所以在表述“天地人物古今变化无穷”乃“七政运行不齐之所致”时,张氏还使用了与“所以然之故”等同的重要范畴——“理”:“天者理而已矣。天垂象以示人而理存乎其间。”([28],581页) 即认为天象的变化中蕴含着“理”,因而可以说天即理。而此理与阴阳联系紧密:“夫天地人物古今孰为第一理……而第一理何在……惟《易》道阴阳,天地人物古今第一理略备于《易》。”([28],582页) 结合前文可知,“理”或“所以然之故”正是指日月五星视运动所蕴含的阴阳流变状态,而非简单的日月五星表面视运动。

那么,张氏以何种学问了解此“理”或“所以然之故”呢?很显然,即是通过《天象源委》中的星占。由前述可知,《天象源委》中星占体系的基本特征便是以日月五星运行等天象来占验或解释世间万物的变化发展。如《天象源委》载:“土星、火星相会及冲方,前后数日,大雨雹。”([28],622页) 土星、火星相会成0度,或者相冲成180度,这是天象。而此天象所蕴含的阴阳状态便会有“大雨雹”的结果。这一特征正对应他对“所以然之故”的理解。所以不难得知,在张氏看来,星占正是求万事万物之“理”或“所以然之故”的学问,《天象源委》是穷“理”或“所以然之故”的著作。

因此,张氏认为,星占并非简单的天文占术,小技小道,而是儒者格物穷理之学。他在《天象源委》中说:“儒者之学以格物穷理为先务,天下之大,万物之众,有一物未格,一理未穷,即于性体之明有缺。如之何天象之大、天理之微而可付之于杳冥乎?”([28],581- 582页) 在给乾隆皇帝所绘的天宫图中,他径称:“立象安命法……儒者格物穷理之事,并非谶纬术数小伎。”[9]更有甚者,他认为《天象源委》因其详备,穷尽阴阳之理,所以比《周易》、《洪范》、《诗经》、三礼等儒家经典更为全面,是最重要的格物穷理著作:“诗书执礼,圣人之立教,虽旨趣不同而皆本乎人伦日用为之训迪。惟《易》道阴阳,天地人物古今第一理略备于《易》。然《易》犹云:‘书不尽言,言不尽意。’”“在《易》之后,有《洪范》一书,已略陈其端,而后之演《洪范》者,犹可为垂戒之言。其有论天象者,不失于浮泛,则近于一偏,有非天道之本然矣。”最后他发出感慨称:“微乎微乎!非实从事于身心性命之学而精穷其蕴者,其孰能窥于此乎?”([28],582页) 显然,他认为自己乃真切实践身心性命之学(即儒学)而精穷其蕴者,《天象源委》是精穷其蕴的儒学成果。

按照程朱理学传统,在格物穷理之后,学者需修身以达到治国、平天下的理想。张氏以《天象源委》为最重要的格物穷理著作,自然也在上述思想影响下认为通过星占可修身、治国、平天下。他认为通过星占可以知天理,进而知各自命运,便可因此天命而奉天事天,各尽其职,达到修身省察的效果,以尽人道之极致:“理明而象可推矣。于以知天以知命,奉天以惟谨,事天以不二,君臣有君臣之修省,士民亦有士民之修省。各尽其职,盖亦何莫非人道之当然也。”([28],582页) 除此之外,执政者还可通过星占预测灾害战乱的发生,提前备患,以治理国家:“有备维何?如占岁而知岁之中有旱涝之事,则或预疏浚以通流……占岁而知岁之中有不虞之事,则或预防微以杜渐,先居安而思危。”([28],583页) 最终的效果,便是可达升平之治,即儒者治国、平天下的理想:“七政运行不齐而世道由之有升有降,人君因以致隆平之治,人臣因以成燮理之功。”([28],582页)(图2)

图2 《天象源委》儒学架构图

最后需要说明的是,《天象源委》被张氏看作比《易经》等传统儒家经典更为重要的格物穷理之作,且希望君臣等可依此修省以达到治国平天下的理想,无疑是将《天象源委》置于类似官学正统的地位。但是,《天象源委》的主体内容乃欧洲与伊斯兰星占学,非中国传统学问。这样一种西学,如何才能被皇朝时代的中国社会所接受,并置于如此高的地位呢?这一问题的解决,张氏并非通过宣讲西学的优越性等一系列我们今天或许比较倾向的方式,而是以星占的“西学中源”学说作为回应。他认为,欧洲与伊斯兰星占学并非西方原创,而是起源于中国,在《诗经》、《洪范》,尤其是《左传》中,即可看到欧洲与伊斯兰星占的源头;只是后来星占在中国失传,西人因偶然因素获得而进一步发展;其后经明清时期的翻译又传入中国,此中国失传之古学得以重新大显。([28],587- 589页) 所以,在张永祚看来,将《天象源委》看作儒者格物穷理之学并赋予其类似官学的正统地位并无不可,因它本来就是中国固有的学问。

4 结 论

由上述可知,处于第一次西学东渐尾声阶段的张永祚,构建了一套新的星占体系。该体系在占法上融汇中西,以欧洲与伊斯兰古典星占学中生辰占、普遍星占、选择术为主,传统军国占中望气、审音、军占为辅。在认识层面,该体系中的星占并非术数小伎,而是了解世间万物“所以然之故”、天地阴阳之理的重要学问,乃儒者格物穷理之学中最为重要者,甚至比《易经》等儒家传统经典学问更为重要。在架构上,该体系并非单纯止于以星占认识天地之理,而是继承星占与宋明理学两种传统,强调通过星占格物穷理后,需进一步依据此理实践理学家所强调的《大学》中修身、齐家、治国、平天下的理念。总之,张氏融汇中西,结合当时天文学与儒学背景,在《天象源委》中构造了一套独特的星占体系。它同时也是格物穷理体系、儒学体系。

以上述认识为基础,笔者进一步讨论以下两个议题:

首先是关于中国古代科学形态问题。李约瑟《中国科学技术史》首次为世人系统揭示了中国古代科学,但他以现代科学视角分析古代科学形态时有削足适履之感。后来,何丙郁、席文、金永植等学者均指出中国古代科学具有特殊性,不能以现代科学视角来评判。[33- 35]如何丙郁曾以“数学”为例论述了古代科学的特殊性,指出如果回归古代科学本来的脉络和思想中,我们将会发现“数学”与“易学”、占术关系密切,亦即古代科学与现代科学有差别。[35]我们从张永祚工作中发现了同样的现象。从现代科学角度来看,张氏的星占工作属于神秘学或者“迷信”,而其真正的科学工作当是关于历法的部分。张氏并不否认历法的重要性,如他曾对清代的历法称赞有加:“《御制数理精蕴》高出百王,垂法万世,有司遵行,敬授民时,毫发无爽。”([28],585页) 他也指出历法对于星占极为关键,星占要以历法计算为占验基础,不以历法计算为基础的星占难窥全体:“伏思往古之明天象者,未有不明历法者也。乃有不明历法而自以为明于天象者,得其一端而失其全体,其可乎?”([28],582页) 但是,在张氏看来,星占却是儒者最为重要的格物穷理之学,甚至比儒家经典《易经》等更重要。虽然我们不能径直断言历法在张氏工作中仅仅是为星占提供计算的基础,但毋庸置疑,我们不能认为张氏的工作是以历法为中心。我们也不能否定供职于钦天监的张氏是真正的古代天文学家[注]阮元即将张永祚收入介绍历代历算学家的著作《畴人传》[26]。。我们只能说,在古代传统脉络里的他,所从事的天文学研究,与现代科学并不相同。我们不能用现代科学的框架去规约张氏的工作。而当我们真正回归到张氏自身的脉络就会发现,张氏天文学工作实际是以星占为重点,而星占又被看作儒学的一部分,是最为重要的格物穷理之学,以星占穷理之后需进一步修身、平天下。其中所涉及的价值取向(天下太平)、基本范畴(阴阳、理、“所以然之故”、格物、修省等)非常特殊,无疑与我们通常所理解的科学大相径庭,而与儒学紧密联系。如果我们将张氏的天文工作称为科学,那么对他来说,科学即儒学。

第二个是有关中西交流的问题——欧洲星占学在中国的传播与影响。此方面的已有研究主要聚焦于作为传播者的传教士相关的工作,如有关著作的翻译过程、底本与内容,以及对中国学者的影响等。所勾勒的图景,是明末清初传教士因某些因素和中国学者合作翻译了欧洲星占学著作,并在中国学者中产生了一定的影响——中国学者对这些知识有所论及、引用。也就是说,这些研究大多是将传播者(传教士)及翻译文本置于核心地位。[6- 8,36- 38]传播者和译本当然重要,但另外一些方面,包括中国学者对传教士与文本翻译所施加的影响,在传播与接受过程中中国学者的主动性、创造性与自身目的,他们对欧洲星占的重塑,欧洲星占在他们整个学问体系、问题意识中的地位和作用,在整个当时文化背景中的定位,与其他文化要素的关联,最终的表现形态等,至少也具有同等意义。这些问题当然无法从本文的讨论中都获得一一解答。但我们看到,作为欧洲星占接受者的张永祚将欧洲星占看作极为重要的学问,将其置于《周易》等儒家经典之上,表现出了极大重视与热情。他对欧洲星占的态度是积极主动而非消极的。他也尝试将传统望气、军占、审音作为欧洲星占的补充来发展占法技术本身。他还将欧洲星占与程朱理学结合,以之为格物穷理、修身、平天下的学问,并结合“西学中源”说,在占法技术、来源、范畴、价值与架构等方面将欧洲星占完全融入中国自身文化,将西学、儒学与科学统一,展示出极为丰富的创造性与融合性。这无疑为我们从接受者的角度理解第一次西学东渐过程中欧洲星占在中国的传播,甚至中西交流,提供了极为有价值的案例。

致 谢感谢匿名审稿专家对于文章的细心阅读与评审。邹大海研究员对于文章所提出的修改意见,以及匿名审稿专家对于张永祚生平、著作的补充,笔者多所采用。