基于建构主义的课程思政教学模式探索与实践

2021-12-29刘晓玲邵景玲崔金磊王德祥

刘晓玲,邵景玲,崔金磊,王德祥

(青岛理工大学a.机械与汽车工程学院;b.人事处,青岛 266525)

习近平总书记曾指出“高校应培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”这一根本问题,强调“要用好课堂教学这个主渠道” “使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。

基于“产出-导向教育理念”(Outcome-Based Education,简称OBE)的专业认证要求理工专业既要突出科学精神,又要注重提高学生正确分析问题和解决问题的能力[1],积极引导学生把马克思主义立场观点方法与科学精神、创新意识有效结合在一起。为此,每一位任课教师均需在课程思政教学中找到“角色”、干出“特色”。

机械工程教育的背景为机械工业,机械工程与机械工业不仅是国民经济的支柱产业和支柱学科,也是基础产业和基础学科。机械类专业人才培养对经济建设和社会发展的影响至关重要。因此,在新工科背景下,研究专业课程的课程思政教学意义重大。

1 问题的提出

我校机械设计制造及其自动化专业于2019年通过了国际工程教育专业认证,同年获批国家一流专业建设点。《机械设计》作为该专业技术基础课,曾在2006年获批山东省精品课程,2021年获批山东省一流课程,课程的主要功能定位为培养学生复杂机械设计能力,奠定学生机械设计能力的基础,也是机械人才培养中的重要支柱。该课程不仅直接为机械类专业开设,同时也向机械大类和非机械类等专业开设,应用范围广泛。

经过多年的课堂实践,发现机械类课程思政教学还可以继续深入探究:

1) 课程思政内容体现不够。机械设计课程思政元素丰富多彩,如何将机械工程发展的信息化、智能化转化为专业知识和思政资源,实现课程思政与专业能力培养的水乳交融,是专业课教师需要探索的问题。部分教师往往注重专业知识,忽略了课程思政元素;尤其是新入职的年轻教师,在专业传授方面是新手,对课程思政元素的挖掘深度不够。

2) 思政与专业教学“两张皮”,课程思政教学模式生硬。在教学设计中虽然增加了课程思政内容,但并未真正把握课程思政与专业教学的切入点,即使有课程思政意识,也常常将课程思政与专业教学孤立开,使得思政元素突兀而生硬,未能做到润物无声,难以实现课程思政的最佳教学成效。

3) 课程思政的评价体系不完善。思政育人要求盐溶于汤、润物无声,如何科学合理地评价和考核课程思政的育人效果,是每一位教师需要深入研究的课题。

针对工科专业课教学中课程思政存在的问题,笔者以《机械设计》课程思政教学为例,在精准重构教学内容,注重课程的“两性一度”的同时,将课程思政思想明确融入课程内容、有机融合课程知识点,探索基于建构主义教学理论的专业课课程思政有效教学模式。

2 精准重构教学内容,完善课程思政架构

课程教学中存在课程的思政元素与专业传授的切入点把握不到位的问题,需要系统研究思政教学的德育目标、德育与专业教学的有机融合、教育方法和载体途径等,以实现思政育人的成效。

要坚持立德树人,深挖课程内容中的思政元素,通过合理的方式使其有机融入专业知识点中,以保证思政育人的效果[2]。为此,需要针对课程特点,进行合理的教学设计,把课程中的思政、职业素养等融入课堂各环节,实现全过程全方位育人[3]。在分析课程思政的本质及其现有问题的基础上,探寻理工科专业基础课程思政建设的基本规律和解决路径[4],将专业、OBE与课程思政深度融合,进行课程改革[5-9]。

2.1 思政环节有机融入课程目标

根据《机械设计》课程的特点,基于OBE教育理念修订了课程的教学大纲,在一流课程的建设中,构建了“学-教-用-育”四位一体化的课程教学体系,将课程思政教学与专业教学相统一。

一是坚持立德树人,制定了《机械设计》课程的思政大纲,明确课程思政育人目标:树立家国情怀、责任担当、精益求精的大国工匠精神,培养实事求是、勇于创新、团结协作的工作作风;培养学生良好的思想道德、哲学人文素养和社会责任感,使其具备工程伦理意识。

二是将思政元素融入课程目标,聚焦家国情怀、工匠精神、工程伦理等,提升思政育人效果,实现知识传授与价值引领下的知行合一。

2.2 精准设计思政教学内容

思政教学内容的两个问题:学生学什么?教师教什么?为此,育人目标的实现,需要科学设计课程思政教学内容,将课程思政有机融入知识点。

首先,合理选择思政案例。按照课程模块和专业知识特点,有针对性地选择课程思政案例,如电影、新闻报道、热点人物等,挖掘其思政元素,注重其教育功能,如挑战者号航天飞机事故案例,引导学生树立机械工程伦理意识。同时,引入神舟十二号载人飞船案例,提升学生的家国情怀和使命担当。

其次,构建课程思政教学案例库。将选择的案例归类,分为家国情怀、大国工匠、工程伦理、使命担当和创新精神5个模块,在每个模块中,设置多个教学案例,如家国情怀模块中,选择了7个案例:中国制造2025,世界摩擦学大会宣传片,高筒转车,轴承在中国历史上的演变历程,指南车、苏颂天文仪、水车,滑动轴承的历史——“南方独轮车”,另一种身份——比亚迪强力表现支持抗疫工作。

最后,挖掘案例库中每个知识模块中与知识点相对应的案例中所蕴含的思政元素。图1给出了课程思政元素与知识点的对应关系。同一个案例,蕴含多个思政元素,任课教师在分析案例时,要多角度分析,从便于学生理解的角度,找到与专业教学的契合点。如家国情怀模块中“案例7:另一种身份——比亚迪强力表现支持抗疫工作”,其中的思政元素可以从比亚迪疫情期间的爱国情怀、责任担当角度,也可以从比亚迪作为先进制造企业,在疫情需要的时候,能创新性地加入口罩生产,助力疫情防控的角度展开分析。

图1 课程思政元素与知识点

因此,课程目标引领下的课程思政内容与案例资源符合产出导向理念,有益于后续思政教学的开展,实现了融知识传授、能力培养、价值塑造于一体。

3 有效实施思政教学,探索多元教学模式

思政元素运用不恰当时,就会生硬地插入到专业知识传授中,学生听起来就是明显的“说教”,甚至感觉与课程教学不相关,从而形成“两张皮”。因此,有必要探索一种学生能够接受的思政教学模式,在轻松愉快的教学氛围中达到“春风化雨、润物无声”。

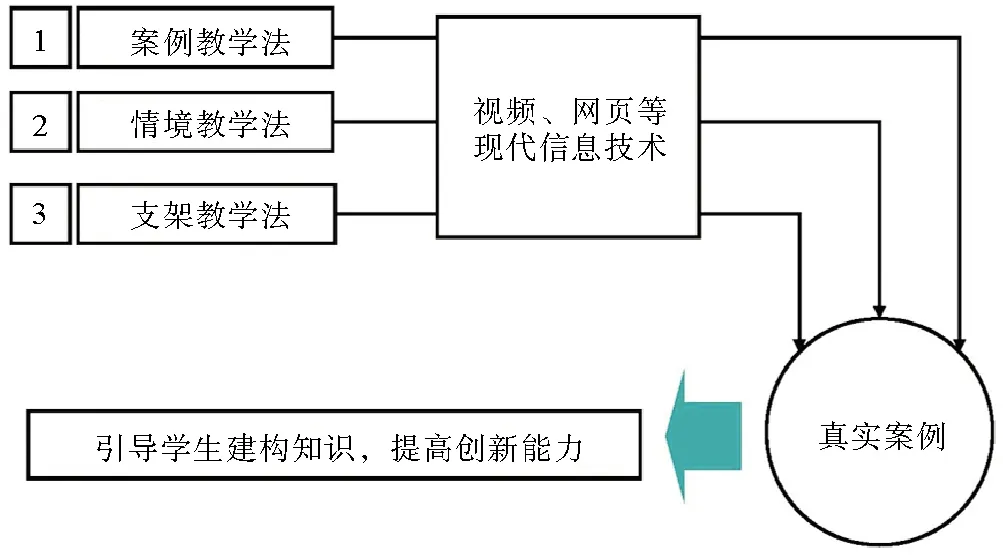

目前,思政教学模式普遍存在2个问题:教师怎么教?学生怎么学?为此,按照建构主义理论,在硬件方面:在设计学习氛围,展示专业基础知识时,运用案例、情境、启发、讨论等多种教学法以及多媒体、网络等多种教学手段展示相关的知识拓展链接;在软件方面:通过小组教学、设计提问,积极引导学生的辩证思维,减少失误,提高效率[10]。基于建构主义理论,即在教师指导下,以学生为中心,采用案例教学、情境教学和支架教学“三位一体”的教学方法,通过视频、网页等现代信息技术,引入有感染力的真实案例,引导学生建构知识,提高发现问题、分析问题、解决问题的创新能力(图2)。

图2 课堂教学中知识建构框架

3.1 以学生为中心的教学方法

学生如何学才有效?需要基于学生的学情给出恰当的解决方法。为此,笔者尝试了由案例教学,到创设情境,再到支架式教学的交叉融合式教学方法,引导学生进入情境、由浅入深地沉浸其中。

1) 案例教学法:对于专业课程的思政教学内容而言,不能喧宾夺主,如果把专业知识比作一碗汤,思政就如其中的调味品:盐。因此,思政内容要与时俱进,顺应机械行业的智能化、信息化、数字化发展趋势,选择学生关注度高、影响力大的典型案例,如“中国制造2025” “大国工匠” “大国重器”等,同时,要兼顾机械从哪里来,探索机械发展史,向何处去,明确机械行业的发展前景,从这样的案例中挖掘其中立体、饱满、有说服力的思政元素。在案例教学时要注意思政元素的融入点,做到不生硬、不留痕。

2) 情境教学法:通过教师选择的思政案例,如“机器人伤人引发的十大人工智能的伦理困境”,唤醒学生的类似经历或体验,想象事故的惨烈,探究事故原因,引导学生思考其中的伦理问题,作为警示,提升其后续的职业素养和担当意识。

3) 支架教学法:相当于搭“桥”、搭“梯子”,发挥学生的主体作用,引导学生探索基础知识和专业知识之间的联系,通过小组协作学习,如在带传动弹性滑动与打滑的联系时,讲到弹性滑动只发生在滑动弧部分,当滑动弧扩展到整个接触弧时,就产生打滑了,引导学生思考其中的哲学问题:“由量变到质变”。点到为止,学生既明确了其中的知识点,又提升了其辩证思维观。

另外,基于产出导向理念下的先进学习方法,有利于引导学生建构自己的德育体系,总结规律,实现学生专业水平和道德素养双价值提升。

3.2 基于信息技术的教学手段

教师如何有效教?这是专业课教师课程思政教学面临的问题。为此,采用基于信息技术的线上线下相结合的方式,如B站、网络视频、新闻报道、影片等多种教学手段,将思政元素与思政案例“立体化”,拉近思政元素与学生的距离,营造“沉浸式教学”氛围,使学生能感同身受,尽快进入状态。如埃航客机坠毁事故与波音737Max8,通过新闻报道引导学生养成“精益求精”的设计理念、树立工程伦理意识;“神舟”宇航员出仓,通过鲜活的图片,引导学生关注“润滑材料的空间实验”,既培养其民族自豪感,又提升其文化自信。

通过学生线上自主学习+线下小组讨论,如课堂讨论、PPT和视频展示等,将课程思政有机融入理论和实验教学中,强化学生的专业认同感,同时也提升了自我价值感(图1)。具体如下:

在总论篇,针对“为什么要学习本课程”这一知识点,精选了思政教学元素——线下教学内容“中国制造2025”和线上教学内容“中国古代机械史”,培养学生的专业意识和责任担当,同时,树立家国情怀和“四个自信”,在专业知识传授中凸显价值塑造作用。

在机械传动篇,介绍传动类型时,鉴于学生对链传动的了解对象直指自行车,提到带传动就会联想到缝纫机。为此,先布置线上思政学习任务:自行车中的带传动。在线下讲同步带传动时,工程应用多为发动机,引入同步带传动自行车时,学生眼前一亮,在点燃创新思维火花的同时,引入我校摩擦学与表面工程实验室自制的油膜光干涉测量实验机,介绍其同步带传动带动玻璃盘旋转的案例,将同步带传动的科研前沿与科学精神相融合,通过2个例子使学生进行“头脑风暴”,充分体现了工科专业课程思政中的科学精神。

3.3 价值塑造与知识传授的有机融合

在专业课课程思政教学时,切忌喧宾夺主。按照一流课程的建设标准:“让学生忙起来,课堂活起来”,教师首先要把专业知识传授做好,否则难以有效融入课程思政。

《机械设计》课程立足以学生为中心的产出导向,教学团队编制了《基于CDIO的机械设计课程设计》教材,设置了基于CDIO-OBE的项目式和讨论式课程,通过小组教学,引导学生完成拓展讨论题或是工程项目,利用个人项目(讨论)报告和小组答辩PPT进行翻转课堂教学,通过“生讲师听、生讲生听、生生互动”,提升学生解决问题和专业创新能力。

在项目课和讨论课教学过程中渗透丰富的思政元素。学生在课外进行小组学习时,要团结协作、求真务实、艰苦奋斗;完成项目过程中要考虑到节能、环保、绿色设计等工程伦理问题;完成个人报告要求认真、守时,体现严谨的工匠精神。通过项目课和讨论课实践,学生在体会机械设计内涵的同时,也提高了伦理意识和责任担当。

此外,笔者充分利用我校重点学科、实验室和创新实验平台,将课堂教学、实验、课外实践有机结合,鼓励学生参加全国和山东省科技产品创新大赛,实现思政育人。

因此,在机械设计教学中,创新教学手段和方法,引入现代信息技术,线上和线下相结合,在专业课教学中有机融入课程思政,构建“思政升华专业”的思政教学模式,提高了课程的思政育人效果。

4 课程思政考核评价

专业知识传授可以量化,思政教学如何量化?这就牵扯到课程思政的考核评价问题。建构主义强调学生不是等待接收反馈信息的“空瓶子”,而是专业知识和技能建构的积极参与者。无论教师提供多少和什么样的反馈,它们只有被学生恰当地理解、诠释和运用时,才是有效的[11]。

“课程思政”在授课过程中的体现,就像“盐溶于汤”[12],二者的最佳比例就是思政教学的效果。只有经过多次课堂实践,调查学生的反馈意见,才是最好的评价证据。

4.1 构建基于过程考核的多元思政评价体系

机械设计在通过专业认证后建设成为山东省一流课程,建立了基于过程性和结果性评价的 “考核+实验+项目+讨论+线上”五位一体的多元评价体系,其中思政教学效果在过程性和结果性评价中均有体现。图3给出了基于过程考核的多元思政评价体系,在过程性评价中,学生的出勤、课堂参与、课后项目课实施、作业完成质量等均可间接反映学生的大国工匠精神、科学精神和工程伦理意识。同时设置开放题,提升学生的创新性和挑战度,反映学生的职业素养和对机械行业发展的理解。

图3 基于过程考核的多元思政评价体系

4.2 形成基于师生竞合的核心价值观

为强化能力培养,在机械设计理论课程结束后,安排为期3周的机械设计课程设计:从下发任务书,学生分析任务开始设计计算、草图设计、校核计算,到总装配图和零件图设计、设计计算说明书的撰写,要求学生们不迟到不早退,严谨勤奋,在机械设计中兼顾经济性和产品的绿色可持续性,培养学生们的工匠精神和问题解决能力,使其具备工程伦理意识和责任担当意识。

同时,积极参加山东省机电产品大赛,从参赛准备到参赛现场,培养学生艰苦奋斗、精益求精的大国工匠创新精神。近年来,学生参加国家级、省部级比赛累计达到50余次,学生制作科技作品100余项,累计获得各类科技奖励140余项,其中国家级奖励20余项、省部级奖励120余项。在科创比赛中,指导老师精心指导,学生们发奋图强,不仅提高了学生解决复杂实际工程问题的能力,也充分展示了专业课程的社会主义核心价值观的思政育人效果。

5 结束语

针对工科专业课程思政教学存在的问题,通过产出导向,将课程思政融于课程目标,制定课程思政教学大纲、建立思政教学案例库,采用以学生为中心的先进教学方法,基于现代信息技术教学手段,创新“思政升华专业”的思政教学模式,建立了思政考核多元评价体系。