赵次公注与杜诗经典性

——以“阐释后人学杜”现象为中心

2021-12-29刘欢

刘 欢

古籍注释历史久远,但诗歌的文学性在早期注释中经常被忽略。张三夕指出:“从文学角度将注诗当作一种具有独立性的研究工作来做,虽萌芽于唐,而实发展于宋。”宋代“注杜”最兴盛,论成就当首推赵次公注,曾噩、刘克庄、元好问、周春等人皆有称许之词。林继中称其:“集北宋注杜之大成,开后世注杜之法门。”赵次公注解杜诗,重视分析诗歌语言的使用方式和表现功能,不局限于诗义理解,更注重解说诗法,指导和评述创作实践,真正开启了诗歌的文学性阐释。与被当作经注解的《诗经》、以经学模式注释的《楚辞章句》以及重视征引的《文选》李善注相比,赵注在内容、体例、观念上有诸多新变。其中“阐释后人学杜”就是非常典型的一例。

林继中、武国权提及赵次公把杜诗和宋诗进行比较,有强烈的时代特色,能突显出杜诗独特风格和对后人的影响。发轫之功不可忽视,但两位前辈未及深究,留下较大研究空间。故本文将详细探究此注释现象的具体形式、阐释观念、学术背景和影响。赵次公引用后人诗句有三类:一是类似李善“引后以明前”的注例,辅助释义;二是用杜诗与后人诗文比较,探讨诗艺高下;三是展示后人对杜诗的接受和应用。这三类在形式上都是“引后注前”,但阐释功能完全不同。本文讨论的是第三种。

一、阐释后人学习杜诗的新体例

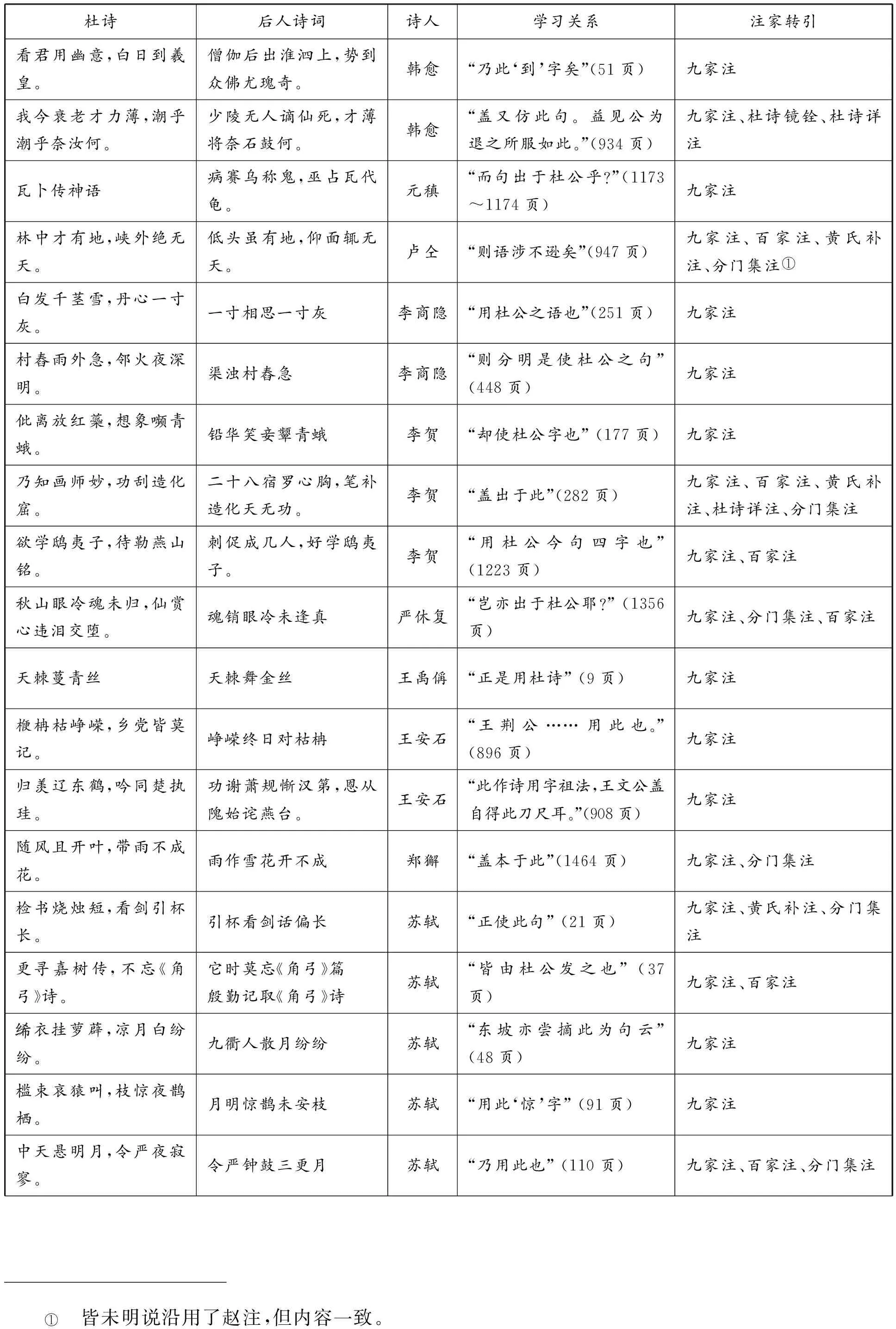

阐释后人学习杜诗的体例具备三个特点:所引文献是杜甫以后诗人具体诗句;以说明杜诗在后代接受为目的;有“用杜”“使杜”“用……之法”等表示接受关系的指示语。笔者依据《杜诗赵次公先后解辑校(修订本)》统计得52例:引韩愈2条、元稹1条、卢仝1条、李商隐2条、李贺3条、严休复1条、王禹偁1条、王安石2条、郑獬1条、苏轼23条、黄庭坚11条、张耒1条、秦观1条、徐俯1条、夏竦1条。(详见《附表》)且举一例直观展示此体例的样貌,《贻华阳柳少府一首》中“火云洗月露”注:

“火云”字,隋卢思道《纳凉赋》云:“阳风淟其长扇,火云赫而四举。”东坡云:“火云无时出,未受月露洗。”翻用杜公“火云洗月露”之句也。(1011页)

赵次公对诗句进行了必要注解后,又征引苏轼诗句,指出其“翻用”杜诗。从注文语境可知此条注文不是为了释义,而是为了说明杜诗对后人创作的影响。赵次公对后人是否学杜,有明确的辨别意识,考虑到了偶然性、熟语等因素。比如在注释“卷塞云”时虽征引韩愈、苏轼诗,但认为是“诗人承用之熟矣”(926页)。用语的细微差异说明判定经过理性思考。赵注引及后人诗句约一百条,指明出自杜诗的仅占一半,亦可见其谨慎。

赵次公对后人学习和袭用杜诗的内容和方式也有说明,涉及语词、典故、意义、句式结构、诗法等多个层面。

其一,语词上借用杜诗。注文多言“用(使)……字”“用(取)……语”“摘此为句”。用杜诗语词有不同类型:(1)截取移植诗语。如注“朝野欢娱后,乾坤震荡中”指出黄庭坚诗“乾坤震荡风云晦”“用公下句四字”(428页)。(2)特殊用字的袭用,如注“看君用幽意,白日到羲皇”指出韩愈诗“‘僧伽后出淮泗上,势到众佛尤瑰奇。’乃此‘到’字矣”(51页)。注“枝惊夜鹊栖”指出苏轼诗“‘月明惊鹊未安枝’,用此‘惊’字”(91页)。“到”与“惊”皆为句眼。(3)用其语不用其义,如注“身世双蓬鬓,乾坤一草亭”指出:“东坡先生诗曰:‘天地大逆旅,诗书一草亭。’‘一草亭’字,虽出于此,却是譬喻,与公此诗句之义不同。”(912页)上述诸例,即“点铁成金”之法。

其二,拆分整合,化用杜诗。注文多言“出于此”“正使此句”“用此也”。如注“中天悬日月,令严夜寂寥”,指出苏轼诗“‘令严钟鼓三更月’,乃用此也”(110页)。苏诗摘取杜诗“令严”与“月”字,以“三更”同义置换“中天”,以“钟鼓”声烘托“夜寂寥”,经过拆分、截取、置换意象和表述,使杜诗两句融为一句,表达意境与杜诗一致,用语也相似。又如指出苏轼诗“试草敕书招赞普”是对杜诗“敕书怜赞普”进行的依仿(204页)。此类在赵注中出现频次最多。

其三,以杜诗为典故。注文多言“用……之意(义)”“出于此”,侧重于解说后人袭用杜诗新语、新意象。或是新奇的比喻,如杜诗“鹅儿黄似酒,对酒爱新鹅”,赵次公指出苏轼诗“大杓泻鹅黄”“乃用此意”(498页)。或是精妙的形容,如杜诗“落构垂云雨” 形象地表现了云颓而下、雨落于空的场景,赵次公指出黄庭坚“‘太史锁窗云雨垂’,盖出于此”(905页)。

其四,用杜诗之意。注文多言“深晓杜公……之义”“深达此诗之旨”“亦……之意”。(1)用新语重述杜诗主旨。如注“鸡虫得失无了时,注目寒江倚山阁”,指出黄庭坚诗“小黠大痴螳捕蝉,有余不足夔怜蚿。退食归来北窗梦,一江风月趁鱼船”,“深达此诗之旨”(852页)。(2)侧重学习杜诗构思逻辑,与上例略有不同。如注“赖知禾黍收,已觉糟床注”,指出苏轼“桑畴雨过罗纨腻,麦陇风来饼饵香”,得杜诗“之意”(224页)。杜诗是一种联想结构,由事物某一特征联想到它在未来与作者相遇时的另一样貌,突出再次相遇时的场景。苏诗模仿了这种结构。上述两类都重新表达了杜诗意义,前一种侧重延续或演绎杜诗的思想情感;而后一种侧重于模仿杜诗的构思方式。这两个例子充分体现了“夺胎”“换骨”之法。相对于语词、典故的表层接受,内在情感和构思逻辑的承袭是隐秘的,更能考验注释者的学识。

其五,用杜诗句式结构。注文明确指出“仿此句”“用此格”等。如注“桃花细逐杨花落,黄鸟时兼白鸟飞”指出:“黄鲁直诗云:‘野水渐添田水满,晴鸠却唤雨鸠归。’用此格也。”(244页)杜诗结构特色鲜明,一句之内第二字与第五字刻意重复,“桃”与“杨”“黄”与“白”句内相对,展现两个相似意象交织的场景,上下两句结构一致、对仗精严。黄诗结构全同杜诗。又杜诗中多用“……元自……,……向来……”句式,如“锁石藤梢元自落,倚天松骨见来枯” (1102 页),“天河元自白,江浦向来澄”(1308页),赵次公在这两句诗注中皆引苏轼诗“面骨向人元自白,眉毛覆眼见来乌”,并指明苏诗出自杜诗。

其六,学习杜诗诗法。注文多言“作诗祖法”“得此刀尺”“皆此格也”。如注“归羡辽东鹤,吟同楚执珪”引王安石“功谢萧规惭汉第,恩从隗始诧燕台”指出:“此作诗用字祖法,王文公盖自得此刀尺耳。” 此条言王安石学习杜甫合用典故之法(908~909页)。又如注“夜深殿突兀,风动金琅珰”,指出黄庭坚用“琅珰”对“薜荔”,得杜诗“之意”,解说黄庭坚学杜诗叠韵对仗之法(181页)。又注“群胡归来血洗箭”曰:“句法好处,正在‘血洗箭’三字……东坡《韩干马》诗:‘最后一匹马中龙,不嘶不动尾摇风。’又《薄酒篇》云:‘五更待漏靴满霜。’皆此格也。”(169页)苏诗“尾搖风”“靴满霜”与杜诗“血洗箭”一样,同为倒装结构。

丰富的案例以及明确的阐释目的,说明赵次公这一行为并非偶然为之,而是形成了一种固定的注释体例。

二、范式开拓:释义到经典性阐释

宋代以前注释多不关注接受问题,未出现赵次公这样明确以阐释后世接受为目的的注释体例。宋前的集部注释中李善《文选》注最详尽,从清人钱泰吉汇集的十七条,到李详归纳的二十三例,李维棻归纳的四类三十八例,黄永武整理的五类九十一种,不论是“自明”还是后人归纳注释体例中,皆未涉及阐释作品后代接受的体例。五臣注《文选》重视文义疏通,亦未见此例。唐人注唐诗现存仅四种,郑嵎《津阳门诗》和周昙《咏史诗》均为自注;陈盖注、米崇吉评注胡曾《咏史诗》以注释典故、补充史料为主;日本古抄本以及敦煌本《李峤咏物诗注》中也未见此类注例。

或问李善注已有“引后以明前”之例,赵次公此体例为何称之为新体例?此处稍做辨析。李善《文选》注例“诸释义或引后以明前,示臣之任不敢专也”,指在无前代文献可供参考或未解释清楚的情况下,为了辅助释义、显示注释者不敢专断,偶尔采用的一种“引证”手段。所引文献与阐释对象的关系有两种:一是所引文献是类书、史志、文集或者经典注释中对名物典故的陈述或解释,文献虽晚出,但该名物典故产生时代与阐释对象同时或稍前,可以“转以相明”;二是所引文献与阐释对象有源流关系,以流证源,反向推测文本意义。后一类在形式上与本文讨论的新体例非常相似,但阐释目的不同。且举一例进行说明:

《晋纪·论晋武帝革命》:“尧舜内禅,体文德也。汉魏外禅,顺大名也。”善曰:“谢灵运《晋书·禅位表》曰:‘夫唐、虞内禅,无兵戈之事,故曰文德。汉、晋外禅,有翦伐之事,故曰顺名。以名而言,安得不僣称以为禅代邪?’灵运之言,似出于此,文既详悉,故具引之。”

李善征引了作者以后的文字,明示其出自阐释对象,但也明确指出征引动机,“文既详悉,故具引之”。他未对阐释对象进行任何注解而代之以谢灵运《禅位表》中语,把引文当作解释,其目的是“释义”,因而并未对引文与原文的接受关系做更多说明。而赵次公征引后人诗句的关注点在于引文对原文的学习和承袭关系,目的在于说明后人学习杜诗以及怎样学习。二者虽体貌相似,阐释观念截然不同。注释目的的新变,决定了赵次公该体例的特殊意义。

传统注释的核心任务在于理解文义,揭示作者之“志”。阐释后人学习杜诗的体例关注的是杜诗的典范性,突破了以本义解读为核心的单方面宣告式的阐释模式,开始关注读者的反映,重视经典作品对读者创作实践的指导意义。从经典文本的生成机制来看,后代接受是重要的环节。程正民指出经典的意义是在作者通过文本同各时代的读者对话中不断生成和不断丰富的。李玉平指出文学作品“一旦成为经典”,“就会被广泛地模仿、改编和戏拟,释放出巨大的互文性”。赵次公注解韩愈、元稹、苏轼、黄庭坚等人学习杜诗,审视杜诗与后代接受者的对话,从细节上展示了晚唐至北宋杜诗经典性确立的过程。

此体例增加了诗歌的阐释层次,由“作者—文本—注释者—读者”变为“杜甫—杜诗—苏、黄等(学习者)—赵注—读者”。读者从两类变成三类:杜诗的学习者、赵次公、赵注的读者。韩愈、苏轼、黄庭坚等伟大诗人学习杜诗的案例,能够为第三类普通读者提供学诗路径。此体例使杜诗与接受者共同组成的诗学文化体貌得以生动地保存,并凭借注本流传在新一批读者中传播,使得杜诗的经典意义得以代代相承。

学者研究宋代杜诗经典化,多着眼于诗话、诗论等评论性材料,极少关注到诗歌注本。不同于零散、点评式的诗话、诗评,注本可以提供一个完整的、可延续的阐释视域。从杜诗对前代文献的应用,到与同时代文本的交流,与自身的对话,对后代文本的影响,都可以得到充分展示。注本的特殊性,也使经典性阐释围绕着非常具体的问题展开。

三、阐释观念与宋代诗学思想的互动

这种阐释观念,是宋代诗学观念转型的产物。宋代诗歌发展至苏轼、黄庭坚已经呈现出与唐人完全不同的样貌。以黄庭坚的诗学理念为指导的江西宗派诗人,尤其重视在广泛阅读基础上精耕细作。他们主张通过“遍参”前人诗文,尤其是创作范本,悟入句法命意等艺术技巧或格韵气味等抽象精神,把握诗歌创作的艺术规律,从而实现语言表达的自然通透,实现“无意于文”的状态。即通过学习古人,寻找一种“使无形的诗学过程变得可以把握、可以描述、可以传递的规范性步骤和指导原则”。在这种新的创作观念影响下,学诗者和论诗者皆重视学古,且由此产生了语言层面“点铁成金”,意义和构思层面“夺胎”“换骨”等具体写作方法。据林继中考证,赵次公《杜诗先后解》成书于绍兴年间,正是江西诗派影响较大的时期。赵次公在注解杜诗时多次提到“点铁成金”和“夺胎”“换骨”等手法。虽然在阐释后人学习杜诗的注文中没有直接使用这些名词,但其所举的例子几乎可以看作这种创作方法的注脚。

在具体学习对象上,宋人选择了杜诗。经历了宋初沉寂,庆历至嘉祐年间,杜诗被重新发现和推重,经王安石、苏轼、黄庭坚称赏,杜诗被推尊为诗家第一,成为诗坛宗尚。苏轼在《次韵孔毅父集古人句见赠》中写道:“天下几人学杜甫,谁得其皮与其骨?”黄庭坚非常重视学习杜诗创作方法,如《与孙克秀才》中“请读老杜诗,精其句法”,又如《与赵伯充》指出诗歌学习当以杜诗为正,“亦如字,要须以钟、王为师耳”。苏、黄二人对杜诗的学习也体现在具体的创作中,赵次公在苏诗注中列举了约二百三十余条杜诗来注解苏诗,任渊、史容在黄庭坚诗集注中也列举了数百条杜诗作为黄庭坚诗歌的祖述对象。受苏、黄影响,元祐后学习杜诗已经成为普遍行为,《唐子西文录》:“六经以后,便有司马迁,三百五篇之后,便有杜子美。六经不可学,亦不须学,故作文当学司马迁,作诗当学杜子美,二书亦须常读,所谓‘何可一日无此君’也。”赵注中阐释后人学习杜诗,是北宋末至南宋初“学杜”思潮在诗歌注释中的投影。

阐释后人学习杜诗的理念,也受宋代阅读观念转变的影响。宋代印刷术和物质文化繁盛,由此产生一种更为功利的阅读需求,即“就阅读而言,是为读者提供一套有效的工具,使其能够穿越文本的表面,而进入到产生这些文本的深层结构和力量之中;就写作而言,是为诗人提供一份可靠的路线图,有效地引导他们成功穿过诗歌写作之迷宫”。这种“为直觉和灵感提供路径”的阅读需求,催发了诗歌注释的“以才学为注”。宋人“以才学为注”关注的不仅是来处,也是以故为新的方法。周裕锴指出宋代注家“以才学为注”的出发点,在于探究优秀诗人对前代文献的使用,以期获得更多“以才学为诗”的秘诀。赵次公注解杜诗也深受此观念影响,重视杜诗中学习沿用前人的内容和方法,《自序》详细解说了杜诗如何从万卷书籍中获得新的诗思和巧妙的诗意。他在具体注释中也重视诗法解说,经常指出杜诗“作诗针线”(65页)。

宋人注解“诗法”,从阐释学角度看,是阐释目的由“理解”向“应用”的延伸,伽达默尔在《真理与方法》中指出:“理解中总是有某种这样的事情出现,即把要理解的文本应用于解释者的目前状况。”而赵次公解说元稹、韩愈、苏轼、黄庭坚等人学习杜诗的案例,更是直接展示了杜诗在当下创作中的应用。宋代还发展出一种“由苏、黄入杜”的学习路径,如《后山诗话》言学习诗文应“先黄后韩,不由黄、韩而为左、杜,则失之拙易矣”;吴可《藏海诗话》:“学诗当以杜为体,以苏、黄为用。”展示韩愈、苏轼、黄庭坚等名家学习杜诗的案例,正好为学诗者提供了由苏、黄到杜诗的学习路径。

四、新体例与宋代杜诗注、诗话的关系

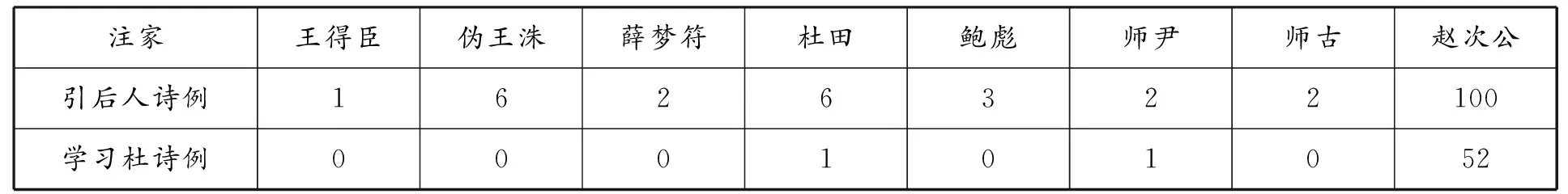

在赵次公前或同时有文献可考的杜诗注家约十七家,注文存世较多的有七家:伪王洙注、薛梦符注、杜田注、鲍彪注、师尹注(郭知达《新刊校定集注杜诗》收录校详)、师古注(《百家注》等收录约888条)、王得臣注(《黄氏补注》收118条、《分门集注》收142条)。此外,刘克、鲍慎由、洪兴祖等其他家杜诗注,散见于集注、诗话和笔记。上述七家注“引后人诗句”以及“注明后人学杜”频次如下:

注家王得臣伪王洙薛梦符杜田鲍彪师尹师古赵次公引后人诗例1626322100学习杜诗例000101052

阐释后人学习杜诗的话语方式,应来自诗话笔记。宋人学习杜诗的观念及相关表述在诗话、笔记中较为普遍。如《古今诗话》云:“‘红饭啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。’此语反而意奇。退之诗云:‘舞鉴鸾窥沼,行天马度桥。’亦效此理。”宋人注《秋兴八首》:“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”时就引了此条诗话。杜田引及后人诗文的6条注释中有5条出自诗话、笔记,这些内容也启发了赵次公。如注“家家养乌鬼”时,杜田引元稹诗“病赛乌称鬼,巫占瓦代龟”解释“乌鬼”之义。杜田注文出自《蔡宽夫诗话》。杜田所引是为了释义,而赵次公却由此关注到后人对杜诗的学习,指出:“元稹诗两句:一句是公前篇乌鬼之事;一句是今篇瓦卜之事。岂因夔俗如此,而句出于杜公事?”(1174页)又如注“天棘蔓青丝”,杜田引《冷斋夜话》所载高秀实之说,用王禹偁“天棘蔓金丝”解释“天棘”。赵次公则直接指出王禹偁诗出自杜诗(9页)。与杜田相比,赵次公的关注点转移到了杜诗与后人诗句的文本关系。

赵注所引诗话笔记中,也有三处谈及后人学杜,如注“吾今意何伤,顾步独纡郁”,引《西清诗话》中讨论王安石《虎》诗“体杜甫《画鹘行》耳”(282页)。注“香稻啄余鹦鹉粒、碧梧栖老凤凰枝”,引沈括《梦溪笔谈》讨论韩愈效仿杜甫句法(1152页)。注“夜阑更秉烛,相对如梦寐”,引刘攽《中山诗话》指出:“诗人讽诵古人诗句,在心积久,或不记,往往多自为己有,不可例以为窃诗”,并引梅尧臣“官烛剪更明,相看应似梦”为证(224页)。可见,诗话被引入诗注后,直接催化了“阐释后人学杜”体例的生成。赵注“阐释后人学杜”体例,也促进了其他注家对诗话笔记的关注。如郭知达注“鸡虫得失无了时,注目寒江倚山阁”,续补了《步里客谈》所记黄庭坚《水仙诗》和陈师道学杜的诗句。

诗话、笔记等与诗注本属不同的阐释系统,但也互相影响。莫砺锋指出宋人讨论杜诗“有大量的、质量更高的意见却是零星地保存在各种文集、诗话、笔记之中”。同时,宋人在注释杜诗也引用了大量诗话、笔记作为补充。诗话、笔记写作方式灵活多样,进入诗歌注释后,打破了原有僵化的注释模式,使诗歌的注释体例变得多样化,且更富有文学性。

五、新体例对注杜和注诗的影响

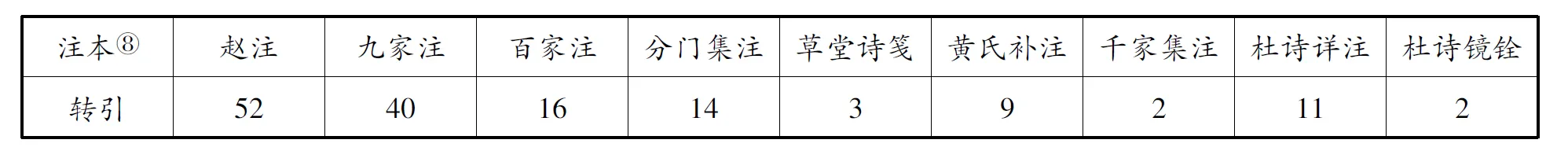

赵次公“阐释后人学杜”体例对后代杜诗注本影响显著。首先,它被宋元集注本、清代仇兆鳌《杜诗详注》和杨伦《杜诗镜铨》继承。

①参考版本依次是:林继中《杜诗赵次公先后解辑校(修订本)》,上海:上海古籍出版社,2012年;郭知达《新刊校定集注杜诗》,影南宋曾噩漕司刊本(参文渊阁四库全书本);题名王十朋《王状元集百家注编年杜陵诗史》,贵池刘氏玉海堂景宋本;《分门集注杜工部诗》,《四部丛刊》影宋本;蔡梦弼《杜工部草堂诗笺》,《古逸丛书》覆麻纱本四十卷本(补遗十卷);黄希、黄鹤《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》,《中华再造善本》影印詹光祖月崖书堂本;高楚芳《集千家注杜诗》,文渊阁四库全书本;仇兆鳌《杜诗详注》,北京:中华书局,2015年;杨伦《杜诗镜铨》,上海:上海古籍出版社,1998年。

赵次公52条注文,被两家以上转引的有23条,被转引最多的是《缚鸡行》引黄庭坚《书酺池寺书堂》诗一例,涉及注本7家(《九家注》《百家注》《黄氏补注》《分门集注》《草堂诗笺》《杜诗镜铨》《杜诗详注》)。

其次,后代杜诗注家还对赵注进行了补充和修订。如黄鹤注“夜深殿突兀,风动金琅珰”在赵注基础上补充了苏轼诗“风动琅珰月向低”。仇兆鳌注“鸡虫得失无了时,注目寒江倚山阁”转引赵注,又补充洪迈说李德远《东西船行》学杜“全拟其意”“几于得夺胎法”一条。仇兆鳌在《寒雨朝行视园树》尾注中列举了数条后人学习杜诗句法的例子,并比较其学杜之工拙。另外,仇兆鳌还对赵注引文有误之处进行了修订,如注“火云洗月露”,赵次公引苏轼诗误作“火云无时出”,苏轼原诗实际为“火云势方壮”,仇兆鳌注解此句时就更正了苏诗。

其三,更为重要的是,此体例在杜诗注释中得到了推广。后人补充了赵次公未涉及的诗例。蔡梦弼《杜工部草堂诗笺》注“杨花雪落覆白苹”引柳宗元《杨白花词》,并指出“盖广子美之诗意也”。仇兆鳌《杜诗详注》补充了宋人司空曙、惠崇、苏舜卿、张先、陈师道、明人李梦阳等学习杜诗的例子。

其四,他们对后人学习杜诗有更多思考。如杨伦在《雨过苏端》注中不仅指明了黄庭坚、苏轼、陆游三人诗与杜诗的关系,评点了高下,更重要的是反思后人对杜诗“只字片句”的过分袭用。诸如此类的思考,在《杜诗详注》也比较常见。以上四个层次,说明赵次公“注明后人学杜”体例在杜诗注释体系中得到认可和传承。

南宋李壁《王荆公诗集注》曾引苏轼、黄庭坚、陈师道等人诗句,在解释黄庭坚、陈师道诗与王安石诗关系时,或是认为其暗合,如注“春风马上梦,沙路月中行”引黄庭坚“春风马上梦,樽酒故人持”;或认为“语意大相类”;或者只征引后人的诗句,不下断语。李壁注虽未明言学习,这类比较实际已涉及王安石诗歌对黄庭坚等人的影响。李壁注或可看作是此体例在南宋其他文集注释中的一丝回响。钱钟书也曾关注过李壁注中此现象。使用该体例的核心是如何保障客观性。论证后人确实受到阐释对象的影响,需要注释者对阐释对象与其学习者都有充分了解,对诗歌创作规律有充分把握。受注释传统中重视祖述、文辞和典故训释的强大惯性的影响,注释史上一直就有反对“引后注前”的声音,而这一体例也经常被误解而遭受抵制。

即使如此,其阐释价值在现当代,仍受到重视。钱钟书《宋诗选注》发展了这一体例,将其细化为某一词语、意象或构思上的经典性阐释,如林逋《孤山寺端上人房写望》:“阴沉画轴林间寺,零落棋枰葑上田。”注曰:“从林逋这首诗以后,这两个比喻——尤其是后面一个——就常在诗里出现。”前一个比喻他举了滕岑、程孟阳的诗,后一个举了黄庭坚、文同、金君卿、杨万里、杨慎的诗。钱钟书把赵注中用来阐释杜诗经典性的体例,发展为一种展示诗歌创作内在延续性的阐释范式。

六、结 语

在整个注释历史上,注释者都非常重视“祖述”的挖掘,试图以此达到与作者创作视野融合,从而实现对文本和作者意图的理解。注释者在完成了第一层阐释后,基本都止步于此。赵注“阐释后人学杜”体例的贡献在于带入了接受视野,认识到杜诗作为经典文本在宋代的存在方式,敏锐地捕捉到杜诗与后代诗人之间的对话,并积极参与其中,生动地展现了宋人对典范与法度、传承与创新的重视以及在广泛学习基础上对前人诗歌的超越。这是宋代思想文化转型的产物,诗歌创作观念和阅读方式发生了改变,阐释倾向也随之转移。另外,赵次公对杜诗的注解,从祖述到影响,完整地展示了诗歌创作的内在延续。内在延续性对诗歌创作和阅读意义重大,大到写作传统,小到一个词汇、典故的使用习惯,一种构思方法,都有其承续新变。此注释体例展示了经典语词、句法、表述方式的承变。诗歌写作经验和审美习惯就是这样点滴积累起来,代代相承,历经时间锤炼,不断焕发新的生机。

附 表