数字技术影响实体经济就业的非线性效应研究

2021-12-28王冬吕延方

王冬 吕延方

[摘要]新時代如何有效利用数字技术服务于实体经济的高质量发展越来越重要。其中,数字技术促进实体经济就业还是引致实体经济失业问题,国内外学术界观点不统一。基于此,首先界定和诠释数字经济内涵和外延,从狭义和广义角度罗列出涵盖的数字经济和实体经济具体部门,然后给出数字技术影响实体经济就业问题的数理模型,并采用非线性实证框架验证2003—2019期间我国数字投入对实体经济部门就业的影响。实证结果显示,狭义数字技术指标对劳动力就业始终呈负向影响,但随着行业产出的增加,负向抑制作用有减弱趋势;广义数字技术对劳动力就业的影响则呈现一个先抑制后促进再抑制的复杂非线性变化趋势;产出增长到一定水平后,数字技术与产出的交乘项对劳动力就业的影响为正向;相对于高技术就业部门,数字技术对低技术行业的劳动力就业有显著的正向影响。因此,尽管数字技术会通过替代作用诱发实体经济的失业问题,但是当数字技术与实体经济深度融合,可以通过数字技术带动行业规模扩大,最终促进实体经济就业。

[关键词]数字经济;实体经济;就业问题;非线性效应

一、 引言

习总书记在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议,发表重要讲话,指出“数字经济是全球未来的发展方向”1。近期,党的十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,针对“加快数字化发展”作出全面部署,要求“推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”2。尤其是,中国正在从中等收入国家跨越高收入国家,如何有效利用数字技术,服务于实体经济的高质量发展,日益重要。

关于数字经济与实体经济融合的机制性问题,学界一般形成两组观点:数字技术是鸿沟还是福利。“福利”说一般认为,数字经济是一种高级的、可持续的经济形态,以信息通信技术为核心的技术手段对社会经济各个方面起着促进作用[1]。许宪春等指出,以信息技术为内核的新经济可以减缓传统经济增速下行压力、促进经济结构转型升级、推动经济高质量发展、转变人们的生活方式[2]。祝合良等指出,我国加快产业数字化转型,可以提高产业链、供应链的稳定性和竞争力[3]。“鸿沟”说则认为数字技术会带来一定负面影响。20世纪90年代以来,尽管新兴信息通信技术出现爆发式增长,全球却出现新的贫富差距,即“数字鸿沟”[4]。尤其是,对于与民生息息相关的就业问题,学者们持有不同的观点。一方面,部分学者认为数字化可以正向影响劳动力市场和就业水平,例如,数字化转型可以缓解我国经济常态下的就业压力[5];数字技术还可以缩小全球的劳动力成本差异[6];数字经济发展能促进就业环境持续改善、就业能力不断增强,为实现更高质量就业提供新契机[7]。另一方面,其他学者则认为数字化对劳动力就业水平会产生一定负向影响,有时候会造成区域差异,例如从就业质量来看,中西部地区就业质量与东部地区存在一定差距,区域分化差异较明显[7];有专家研究发现,相对于高收入经济体,数字时代的普惠金融虽然可以推动中低收入经济体的可持续就业,但是相对于高收入经济体,效果不明显[8]。

鉴于数字技术对实体经济就业问题的复杂双面特征,本文在国内外已有研究基础上,侧重研究数字技术影响实体经济就业的边界问题,理论上继续应用经济学范式框架,首先合理界定和诠释数字经济内涵和外延,从狭义和广义角度罗列出涵盖的数字经济和实体经济具体部门,然后在已有研究基础上归纳出主要假说,并且采用了非线性实证框架验证2003—2019年期间我国数字投入对实体经济部门的影响,数字投入指标核算则采用了投入产出分析框架,最后根据经验分析结果与数理模型的假说一一对照,给出文章的主要结论和数字经济与实体经济融合的政策建议。

二、 文献综述

数字与就业的关联性研究最早可以追溯到全要素生产率等研究。专家以早期的劳动力效率和就业模型为基础,进一步指出,现代经济增长不再体现在全要素生产率中,因为技术变革带来的收益从未记录在创新回报或国民账户中,很难通过统计方法评估机器人技术、电子商务或创新技术之间是否存在互补性[9]。因此,有必要提供一个新的理论框架,给出数字化对就业影响的新证据。

关于数字技术与就业问题的关联性,学术界一般从国家、行业区域和企业3个层次进行讨论。从国家层次来看,大部分学者一般认为数字技术有利于一个国家的整体宏观经济。例如,数字技术的普及不仅可以重塑澳大利亚等高收入国家的劳动力市场,而且中国等中等收入国家也借助数字革命,利用数字技术,正在向高收入国家跨越[10]。Xia等指出,近年数字经济快速发展,在改善就业格局、创造就业机会、调整就业结构等方面发挥了不可替代的作用,例如,2020年突发性疫情影响了人民生活,大量实体经济面临延迟复工的局面,然而,数字经济发展迅速,保障了社会供给,促进了社会发展[11]。也有学者发现数字化技术发展阻碍了就业,例如,Acemoglu等研究发现,机器的使用会降低就业和工资水平[12]。

如果细分行业和区域,专家给出依据行业和区域特征的不同,影响略微差异的结论。部分专家认可数字技术对某些行业就业的积极促进作用,例如Ndubuisi等通过南部非洲面板数据,证明了“数字基础设施对服务业就业作出了积极贡献”,并且进一步给出了这一积极贡献的前提条件:数字技术对服务业积极影响取决于“教育、制度质量和通货膨胀率所反映的宏观经济条件”;构建了数字技术、行业就业和国家宏观条件之间的逻辑联系,指出“数字基础设施对服务业就业的影响往往有利于教育水平较低的国家”[13]。戚聿东等筛选了与数字技术应用较紧密的主要产业:互联网和电信业、软件业、电商零售业、科学技术业,认为它们发展显著增加了第三产业就业比重和各省就业质量得分[7]。

部分学者从微观视角(职业特性、性别特征)来看数字技术和就业的逻辑关系,例如, Cirillo等通过使用意大利职业调查数据针对超过500个4位数ISCO专业群体的数字化、职业常规化水平进行微观调查,实验表明,不同职业在数字化和常规化水平上存在很大差异,并且在大多数专业群体中,两者之间存在负相关关系;计量经济学模型估计表明,数字密集型职业的增长速度往往超过其他劳动力,反过来,常规水平与就业变化呈负相关,但是他也指出,不能单纯割裂开数字化职业和常规化职业,否则就业问题会都出现问题。因此,有必要研究数字经济和实体经济的融合机制,不能单纯割裂数字技术应用程度不同的职业[14]。Galperin等探讨就业中的性别差异如何影响拉丁美洲国家的数字性别差距,调查结果表明,男性和女性之间的就业模式差异是造成这些国家互联网使用性别差距的最大单一因素,领先于其他互联网使用预测因素(如收入、年龄和教育)的差异,其中,女性的就业和互联网使用之间的相关性强于男性,可以归因于女性倾向于在更多信息通信技术密集型部门(卫生服务、教育等)工作的事实[15]。

目前针对数字经济较规范的研究文献主要依托了经济学和管理学两个范式框架,当然也有少数学者加入了社会学理论框架。谢富胜等运用了政治经济学范式分析了平台经济的理论机理和缺陷,他们指出平台经济依靠高效的数据采集和传输系统、发达的算力以及功能强大的数据处理算法所支持的数字平台,集成社会生产、分配、交换与消费活动,大力促进了社会生产力发展:数字平台的技术特性塑造了动态不完全竞争,而基于数字平台的劳动组织新形式导致不稳定的就业和工资,因此,平台经济仍然无法克服资本积累规律揭示的内在矛盾[16]。 戚聿东等则构建了一个主流的经济学分析框架,首先从理论层面分析了数字经济发展对就业结构、就业质量的影响及其机理,并构建中国就业质量指标评价体系,然后设计了计量经济学分析模型,最后基于数据样本,实证分析了互联网和电信业、软件业、电商零售业、科学技术业等数字技术相关产业发展对就业结构和就业质量的影响[7]。戚聿东等的研究也加入了社会调查内容,他们利用中国综合社会调查(CGSS)数据,采用统计学工具——双重差分法评估了数字生活对就业概率的作用和影响[5]。社会学研究可以追溯到Matsuoka研究,该研究运用了SLA理论,探讨了日本英语学习者数字化就业的社会心理,旨在探索如何提高基于日本大学生问卷数据的学习者英语学习态度[17]。朱良杰等从管理学的营销理论框架进行演绎,指出,数字世界的价值共创成为营销领域研究的前沿和热点。作者总结了数字世界的价值共创3个重要研究主题,社交媒体的价值共创、品牌社群的价值共创以及数字世界的价值共创与品牌创建[18]。

国内外研究文献为本文进一步从我国细分行业层面分析数字技术与不同特征行业的就业问题的逻辑关系,奠定了理论和实践基础,本文将在以下几个方面有所突破:

第一,既有数字技术影响就业的文献已在宏观和微观两个层次上进行大量的理论研究,但在行业层次研究方面还不充分,尤其是没有细分更多特征的行业类别,例如戚聿东[7]、Ndubuisi等 [13]的研究涉及了服务业整体,但是没有继续细分行业。如果能丰富行业层面的研究,并建立合理的理论框架梳理数字技术对就业影响的关键因素,我们将能更科学地论证数字经济和实体经济有效融合、促进良性就业的行业特征和系统机制。

第二,由于數字经济在国内外社会科学范畴内属于新兴学科,其跨行业特征很明显,且各方未对数字经济内容的确切内涵达成共识,统计方面存在诸多困难。迄今为止,因为数据获取的局限,未能更为科学、合理地反映经济数字渗透的程度,本文拟在国内外已有研究基础上使用更为精确、合理的测量指标。

第三,国内外研究多为理论分析。由于数据资料不易获取,不能有效实现行业分类数据的对接,通过实证检验细化到行业层次的国内外研究尤其缺乏,即使有少数相关文献,由于数据无法有效对接,也不能及时更新。本文综合运用各种数据库的资源,突破数据的限制,有效实现产业分类数据的统一和整理,构建面板数据进行实证检验。

三、 理论框架

1. 数字经济的内核和外延

数字经济较早的研究内核一般被限定于数字内容产品和服务,即数字传输的内容产业(Digitally-Delivered Content Products)[19-21]。近来随着电子商务的迅速普及,部分文献将数字推动的交易模式等同于跨境电商。Gonzalez等基于“数据不仅是一种本身可以交易的资产,而且也是组织贸易和全球价值链的手段”的论断,认为数字贸易不仅局限于服务业,还应包括商品和服务贸易中的所有数字化交易[22]。

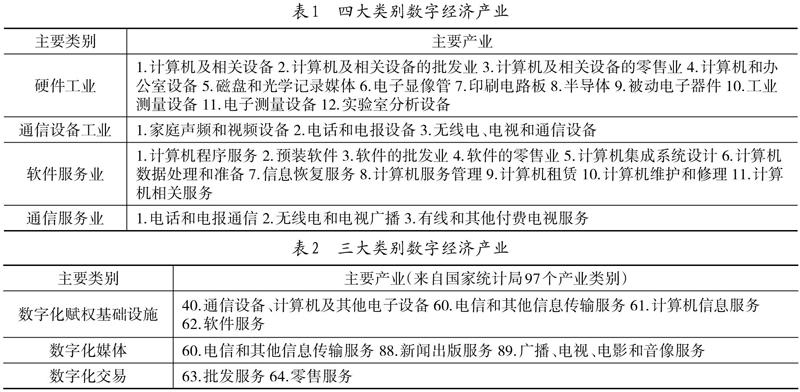

《新兴的数字经济Ⅱ》报告[23]中将数字经济相关产业分为4个类别:硬件工业、通信设备工业、软件服务业、通信服务业。参见表1不同类别的具体行业。

许宪春等对接了国内主要统计产业门类,他们将数字产业分为可量化的3个类别:赋权基础设施、媒体和交易(表2)[24]。

因此,数字经济虽然没有明确、公认的定义,但是我们还是借用一个较为权威的概念:2016年G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》1指出,数字经济是包含如下内核的旨在提升效率和促进经济结构优化的一系列经济活动:使用数字化知识和信息作为关键生产要素,现代信息网络作为重要载体,有效使用信息通信技术。

基于国内外已有研究,数字经济狭义上应仅包括电信和其他信息传输服务(60)、计算机新型服务(61)、软件服务(62)等以处理数据为中心业务的3个产业,广义上则还包括设备(通信设备、计算机及其他电子设备40)、内容(新闻出版服务88和广播、电视、电影和音像服务89)和交易(批发服务63和零售服务64)。到目前为止,虽然广义概念中的产业内核仍然由于与传统业务交叉,被部分学者质疑,但是,本文认为随着数字化应用扩大和渗透,设备、内容和交易3个类别将越来越成为数字技术的载体。

2. 数字技术对就业影响的非线性计量模型

基于已有研究,可以形成如下理论预期:

假设H1:从理论上讲,数字技术会替代部分人力投入,从而降低对劳动力的需求,对就业的影响预期为负;

假说H2:产出的扩大将增加劳动力的需求,对就业的影响预期为正;

假说H3:根据前面文献整理,我们还可以分解产出对就业影响的一个间接机制,这一机制可以通过获得数字技术来促进产出,从而带动就业增加。

鉴于数字技术对就业影响的复杂理论机理,本文尝试考察数字技术等主要变量对行业就业的非线性影响,同时以行业产出为门限变量,依次对受门限变量影响的解释变量进行检验和估计,最终检验模型对部分变量取对数,以衡量解释变量变动1%的情况下,被解释变量的变动程度?

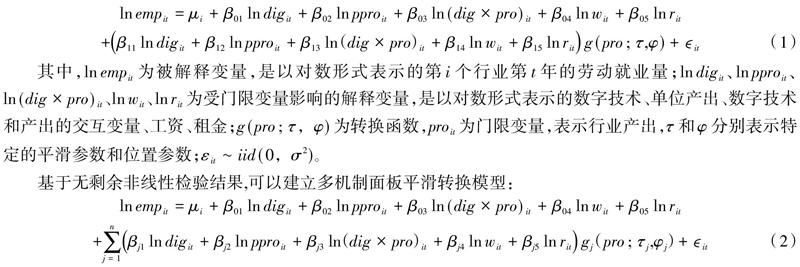

基于行业产出对行业就业的平滑转移模型,首先建立一个两机制面板平滑转移模型:

其中,[lnempit]为被解释变量,是以对数形式表示的第[i]个行业第[t]年的劳动就业量;[lndigit]?[lnpproit]?[ln (dig×pro)it]、[lnwit]、[lnrit]为受门限变量影响的解释变量,是以对数形式表示的数字技术、单位产出、数字技术和产出的交互变量、工资、租金;[gpro;τ,φ]为转换函数,[proit]为门限变量,表示行业产出,[τ]和[φ]分别表示特定的平滑参数和位置参数;[εit?iid0,σ2]?

基于无剩余非线性检验结果,可以建立多机制面板平滑转换模型:

各参数含义与模型1相同。

四、 模型设计

变量数据主要取自亚洲开发银行的投入产出数据库、经济合作与发展组织投入产出数据库、《中国劳动统计年鉴》,时间维度为2003—2019年。

1. 行业归并和整理

首先结合《中国劳动统计年鉴》,本文进行了3个数据来源的行业归并和整理,整理出28个行业。首先,基于3个数据来源,居民服务、修理和其他服务业可以对应国外的Private households with employed persons(家庭服务业),但是由于大部分数据为零,影响统计结果,所以剔除此行业。归并和整理参见表3。狭义数字部门仅包括信息服务业,于是,狭义实体经济部门涵盖了除信息服务业以外的26个经济部门。并且,由于数字媒介行业与其他行业一起形成文化娱乐业,鉴于目前技术无法准确分离数字内容相关行业数据,因此本文广义数字部门仅包括设备、数据和交易行业。于是,广义数字部门包括3个:电子设备制造业(数字关联设备行业)、贸易服务业(数字关联交易行业)、信息服务业(数字关联数据技术行业),广义实体部门包括24个:农林业、采矿业、食品制造业、纺织制造业、木材制造业、纸制品业、石油制品业、化学制品业、橡塑制品业、非金属制造业、金属制造业、其他机械制造业、运输机械制造业、其他制造业、公用服务业、建筑业、运输服务业、食宿服务业、金融业、房地产业、公共管理业、商务服务业、教育业、卫生服务业,同时也剔除了文化娱乐业。

2. 主要指标选取和整理

(1)数字技术(dig)。本文选取数字部门对实体经济部门的投入作为反映数字技术的代理变量。OECD的投入产出数据库(rev.4)提供了2005—2015年数据,2016—2019年数据则取自ADB的投入产出数据库,2003—2004年数据来自OECD投入产出数据库(rev.3)。于是,本文构建两个数字技术指标。

狭义数字技术(dign):信息服务业对27个实体经济部门的中间投入比值。

广义数字技术(digb):信息服务业、电子设备制造业、贸易服务业等3个数字部门对24个实体经濟部门的中间投入比值。

(2)劳动力就业(emp)。本文采用了实体经济部门分行业就业指标。这里分别按照狭义数字部门和广义数字部门定义将实体经济部门分为狭义部门和广义部门。分行业就业指标来自2004—2020年各年《中国劳动统计年鉴》中“城镇单位就业人员和工资总额”,此部分给出了城镇单位非私营单位年末就业人员数,单位:万人。

(3)产出(pro)。为了考虑就业有可能会基于产出产生非线性变化,本文采用了实体经济部门分行业产出作为门限变量。OECD投入产出表和ADB投入产出表最下面一列给出了主要行业的产出值,单位:百万美元。

(4)工资(w)。《中国劳动统计年鉴》中“城镇单位就业人员和工资总额”,此部分还给出了城镇单位非私营单位分行业平均工资,单位:元。

(5)单位就业人员创造的产出指标(ppro)。本文采用上面两个指标(产出和就业)的比值作为模型的控制变量,以消除行业规模过大或过小对模型结果影响的偏差,单位:美元。

(6)租金(r)。由于无法获得各年份行业资本租金,我们可以从《中国统计年鉴》获得各年的固定资产投资价格指数(1990=100),于是变量[rit]修改为[rt],该代理指标仅受时间因素影响,而不受行业影响。

五、 结果分析

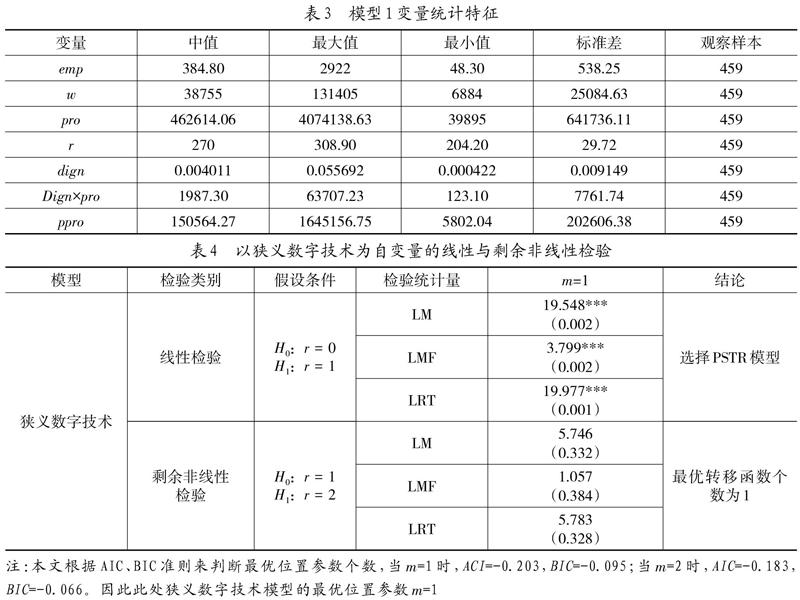

表3是模型(1)主要变量的统计特征,由于篇幅所限,本文省略了模型(2)的主要变量统计特征。

面板平滑转移回归模型(PSTR)的一般步骤为:(1)在进行参数估计之前,进行线性与非线性检验,以判断PSTR模型是否适用;(2)在此基础上,若PSTR模型使用合理,则进行进一步的剩余非线性检验,以考察该非线性模型对所有的平滑转移机制刻画的完备性。本文以MATLAB软件为计算工具,对前述构建的模型进行检验和运算,并对所得结果进行相应的分析。

1. 狭义数字技术模型估计结果

首先,对模型进行线性检验和剩余非线性检验,如果拒绝线性原假设[Ho∶r=0],则认为模型存在非线性特征,需继续进行剩余非线性检验,以确定最优转换函数个数。以狭义数字技术为自变量的线性与剩余非线性检验结果见表4。

从表4中的线性检验部分可知,模型中的LM、LMF、LRT 3个统计量均在1%的显著性水平下拒绝原假设,说明狭义数字技术模型具有显著的非线性特征。在进一步进行的剩余非线性检验中,3个统计量均接受r=1的原假设,说明狭义数字技术模型的最优转换函数为1。

确定好转换函数个数与位置参数个数后,对模型进行回归,估计结果如表5所示。从表5中可以看出,除核心解释变量数字技术水平外,交乘项与其余控制变量均不显著,且转换位置已远超过本文样本区间,因此对模型进行调整,删除掉控制变量r,并分别对狭义数字技术模型与广义数字技术模型进行检验1。

2. 修正后的狭义与广义数字技术模型估计结果

修正后的狭义与广义数字技术模型的估计结果如表6所示。首先从狭义数字技术模型的估计结果可以看出,数字技术对劳动力就业的影响具有关于产出的单门限特征,当产出的对数值小于阈值点12.4324时,狭义数字技术对劳动力就业具有显著的异质作用([β01]=-0.4637<0);当产出的对数值达到阈值点时,狭义数字技术对劳动力就业的负向影响减小到-0.2669(-0.4637+0.3936[×]0.5);进一步,当产出的对数值大于阈值点时,狭义数字技术对劳动力就业的影响系数稳定在-0.0701(-0.4637+0.3936)。从实证结果可以看出,随着产出水平的不断提高,狭义数字技术对劳动力就业的非线性影响主要稳定在两个区制,在两个区制的影响系数分别为-0.4637和-0.0701,说明狭义数字技术的提高对劳动力就业的影响始终呈负向,但随着产出的增加,负向抑制作用有减弱趋势,这与预期相符。随着人工智能、工业互联网等数字经济的迅速发展,数字经济对劳动力就业带来了巨大冲击,形成了劳动力替代,但随着产出的不断增长,这种替代作用逐渐减弱。

其次,从表6中广义数字技术模型的估计结果中可以看出,广义数字技术对劳动力就业的影响具有双门限特征。当产出的对数值小于第一个阈值点8.7346时,广义数字技术对劳动力就业的影响具有显著的负向作用([β01]=-4.1957<0);当产出对数值达到第一个阈值点时,广义数字技术对劳动力的负向影响降为-1.9238(-4.1957+4.5438[×]0.5),这种下降趋势一直持续到完全越过第一个阈值点,此时广义数字技术对劳动力就业的影响系数稳定在0.3481(-4.1957+4.5438),此时广义数字技术对劳动力就业的影响转为正向;随后,当产出的对数值达到第二个阈值点14.2327时,广义数字技术对劳动力的就业影响转为负向-0.14705(-4.1957+4.5438-0.9903[×]0.5),这种负向抑制趋势一直持续到完全越过第二个阈值点,此时广义数字技术对劳动力就业的影响系数稳定在-0.6422(-4.1957+4.5438-0.9903)。从上述估计结果可以看出,随着产出的不断增长,广义数字技术对劳动力就业的影响主要稳定在三个区制,影响系数分别为-4.1957、0.3481和-0.6422,可见随着产出的不断增长,广义数字技术对劳动力就业的影响呈现一个先抑制后促进再抑制的变化趋势,且在高区制的负向抑制作用小于低区制。

综合狭义数字技术与广义数字技术模型的回归结果可以看出,无论是狭义数字技术还是广义数字技术,当产出水平较低时,数字技术对劳动力就业的影响呈显著负向,符合假设H1,此时数字技术对劳动力就业的替代效应最强。而当产出增长到一定水平时,数字技术对劳动力就业的替代效应减弱。狭义数字技术与广义数字技术对劳动力就业影响的不同点在于广义数字技术中间区制出现了正向影响,原因是广义下的数字经济包括多个部门,数字技术的广泛应用同样会创造出新的就业岗位和职业类型,从而对就业产生拉动作用。

从数字技术与产出的交乘项的回归结果来看,狭义数字技术与产出的交乘项对劳动力就业的影响在两个区制主要稳定在0.5558和0.1483,说明在产出增长的推动下,狭义数字技术对劳动力就业具有促进作用。广义数字技术与产出的交乘项对劳动力就业的影响在三个区制主要稳定在-1.8187、-0.1523和0.7993。说明随着产出的不断增加,广义数字技术对劳动力就业的影响呈现先抑制,随后抑制作用下降,最后转为正向的趋势。综合数字技术以及数字技术与产出交乘项的回归结果可以看出,单独考虑数字技术,其对劳动力就业的影响主要表现为替代效应,减少了劳动力就业,但考虑产出的增长效应后,数字技术有利于推动产出增长,同时创造了就业。因此,当产出增长到一定水平后,数字技术与产出的交乘项对劳动力就业的影响为正向,这一结论符合假设H3。

3. 异质性分析

鉴于数字技术对不同技术水平行业的劳动力就业影响存在差异,因此本文进一步以狭义数字技术为例,将实体经济行业划分为高技术行业与中低技术行业1。高技术水平技术行业与中低技术水平行业的回归结果如表7所示。首先从高技术水平来看,数字技术对高技术水平实体行业劳动力就业的影响呈单门槛特征,当产出水平低于阈值点13.1995时,数字技术对高技术行业劳动力就业的影响为负向([β01]=-0.3050<0),在10%的显著性水平下显著;当产出的对数值达到阈值点时,数字技术对高技术行业劳动力就业的负向影响减小到-0.1431(-0.3050+0.3238[×]0.5);进一步,当产出的对数值大于阈值点时,技术对高技术劳动力就业的影响系数转为正向,并稳定在0.0188(-0.3050+0.3238)。其次,从低技术水平来看,数字技术对低技术水平实体行业劳动力就业的影响也呈单门槛特征,当产出水平低于阈值点14.2674时,数字技术对低技术行业劳动力就业的影响为负向([β01]=-0.8401<0),在1%的显著性水平下显著;当产出的对数值达到阈值点时,数字技术对低技术行业劳动力就业的负向影响减小到-0.23225(-0.8401+1.2157[×]0.5);进一步,当产出的对数值大于阈值点时,技术对低技术劳动力就业的影响系数转为正向,并稳定在0.3756(-0.8401+1.2157)。从实证结果可以看出,随着产出水平的不断提高,数字技术对高技术行业劳动力就业在两个区制的影响系数分别为-0.3050和0.0188,對低技术行业劳动力就业的影响系数分别为-0.8401和0.3756,说明随着产出水平的提高,数字技术对高技术行业与低技术行业劳动力就业的影响先为负向,后为正向。

从数字技术与产出的交乘项来看,高技术行业与低技术行业对劳动力就业的影响在两个区制均为正向,但高技术行业不显著,说明考虑产出的推动作用后,数字技术对低技术行业的劳动力就业有显著的正向影响,而对高技术行业劳动力就业的促进作用不明显。对此可能的解释是,随着数字经济的不断发展,虽然对一些高附加值、高科技含量的就业岗位以及劳动密集型岗位形成了替代,但就中国产业布局来看,中国仍处于工业化中期和产业链中低端,数字经济的发展对制造业、服务业的初级岗位的带动作用更强。

六、 结论及主要对策

新时代的数字经济正赋能实体经济,影响实体经济的产出和就业。其中,数字技术是促进了实体经济的就业还是诱发了实体经济的失业,是实现数字经济和实体经济深度融合首先面对的机制性问题。本文基于国内外已有研究,从狭义和广义两个视角梳理了数字技术对行业就业的影响。

本文的主要贡献和研究结论是:

第一,数字经济狭义部门仅包括电信、计算机和信息服务(数字技术服务),而为了充分考虑数字技术对行业的影响作用大小,广义部门应包括通信设备、计算机及其他电子设备(数字载体设备)、新闻出版服务、广播、电视、电影和音像服务(数字载体内容)和批发、零售服务(数字载体贸易)。由于数据限制,本文广义数字部门仅包括数字技术服务、数字载体设备和数字载体贸易3大行业类别。希望随着行业分类的细化和数据的精准分离,后续研究中的广义数字部门能涵盖数字载体内容行业。

第二,本文基于国内外已有数据库,有效对接出两个数据库:狭义数据套覆盖了1个数字部门和27个实体部门;广义数据套覆盖了3个数字部门和25个实体部门,时间跨度为2003—2019年,最终变量包括了就业、数字技术、数字技术和产出交乘项、人均产出、工资等变量。其中,数字技术变量获取采用了投入产出分析框架。

第三,样本结果首先验证了假说H1,即数字技术负向影响就业水平。狭义数据套的实证结果虽然验证了假说,但是通过非线性结果进一步发现,随着产出的增加,狭义数字技术的提高对劳动力就业的负向抑制作用有减弱趋势。这可以解读为,随着人工智能、工业互联网等数字经济迅速发展,数字经济对劳动力就业一开始会带来巨大冲击,形成了劳动力替代,但是随着产出规模扩大,这种替代作用会逐渐减弱。增加了设备、贸易的广义数据套进一步验证了这一替代作用减弱的趋势,并且中间区制结果呈现了广义数字技术对就业的正向影响,由此本文认为,如果狭义数字经济部门(数字技术服务)能真正与狭义实体经济部门(设备、贸易)融合,这几个部门会创造出新的就业岗位和职业类型,从而对就业产生拉动作用。

第四,交乘项的回归结构则验证了数字对就业的间接影响,即假说H3。综合前面数字技术和数字技术与产出交乘项的回归结果可以看出,单独考虑数字技术,其对劳动力就业的影响主要表现为替代效应,减少了劳动力就业,但是如果考虑产出的增长效应,数字技术会有利于推动产出增长,同时创造了就业。因此,当产出增长到一定水平后,数字技术与产出的交乘项对劳动力就业的影响为正向。

第五,高技术和中低技术样本的回归结果进一步验证了数字技术对就业的非线性影响:随着产出水平的提高,数字技术对高技术行业与低技术行业劳动力就业的影响先为负向,后转为正向。如果考虑产出的推动作用,数字技术对两个部门的非线性影响呈现异质特征:数字技术对低技术行业的劳动力就业有显著的正向影响,而对高技术行业劳动力就业的促进作用不明显。这一异质影响可以解读为,随着数字经济的不断发展,虽然对一些高附加值、高科技含量的就业岗位以及劳动密集型岗位形成了替代,但就中国产业布局来看,中国仍处于工业化中期和产业链中低端,数字经济的发展对制造业、服务业的初级岗位的带动作用更强。

本文建议应避免数字技术对行业就业替代的冲击影响,深度融合数字经济和实体经济部门,真正让数字服务于实体经济的产出和就业目标,而不是为数字化而数字化。这一政策内涵包含以下方面:

第一,以智能制造为主攻,实现数字产业与传统产业的有机整合,进一步深化“互联网+先进制造”,加快传统产业智能化、自动化和数字化,最终带动有效就业水平。

第二,继续发展依托于数字创新技术的战略性新兴产业,新产品新业态融合创新,核心产业质效稳步提升,突破发展特色领域,带动新业态、新行业、新功能就业。

第三,“双融合”深入推进的关键瓶颈在于生产力先进性不足,下一步还需突破“卡脖子”技术,占据自主可控核心技术的制高点,全面提升数字化生产力,通过数字技术创新催生实体经济新业态、新模式,更好地实现“双融合”的经济与社会效益,通过带动先进生产力,间接促进就业水平。

现阶段,以新一代信息技术应用为基础的数字经济已然成为中国经济发展的新动能。应继续瞄准数字经济,进一步將数字技术的创新源泉充分融入到实体经济,使云计算、物联网和人工智能等数字经济成为驱动实体经济内涵式发展的关键动力,在数字经济与实体经济之间形成“你中有我,我中有你”的数字生态发展模式。

参考文献:

[1] 裴长洪,倪江飞,李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018(9):5-22.

[2] 许宪春,张钟文,关会娟.中国新经济:作用、特征与挑战[J].财贸经济,2020(1):5-20.

[3] 祝合良,王春娟.“双循环”新发展格局战略背景下产业数字化转型:理论与对策[J].财贸经济,2021(3):14-27.

[4] 胡鞍钢,周绍杰.新的全球贫富差距:日益扩大的“数字鸿沟”[J].中国社会科学,2002(3):34-48.

[5] 戚聿东,褚席.数字生活的就业效应:内在机制与微观证据[J].财贸经济,2021(4):98-114.

[6] 郭周明,裘莹.数字经济时代全球价值链的重构:典型事实、理论机制与中国策略[J].改革,2020(4):73-85.

[7] 戚聿东,刘翠花,丁述磊.数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升[J].经济学动态,2020(11):17-35.

[8] Geng Z, He G.Digital Financial Inclusion and Sustainable Employment: Evidence from Countries along the Belt and Road [J].Borsa Istanbul Review,2021,21(3):307-316.

[9] Ballestar M T, Camia E, Díaz-Chao A, et al.Productivity and Employment Effects of Digital Complementarities[J].Journal of Innovation & Knowledge,2020,6(3):177-190.

[10] Li B A, Fisher K R A, Farrant F Q B, et al. Digital Policy to Disability Employment? An Ecosystem Perspective on China and Australia[J]. Social Policy and Administration, 2020,55(5):863-878.

[11] Xia T, Pei J. The Impact of Digital Economy on Employment:Thinking based on the Epidemic Situation in 2020[J].E3S Web of Conferences,2021(235):Article 03034.

[12] Acemoglu D. Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets[J]. Journal of Political Economy,2020,128(6):2188-2244.

[13] Ndubuisi G, Otioma C, Tetteh G K. Digital Infrastructure and Employment in Services:Evidence from Sub-Saharan African Countries[J].Telecommunications Policy,2021,45(8):Article102153.

[14] Cirillo V, Evangelista R, Guarascio D, et al. Digitalization, Routineness and Employment:An Exploration on Italian Task-based Data[J]. Research Policy,2021,50(7):Article 104079.

[15] Galperin H, Arcidiacono M. Employment and the Gender Digital Divide In Latin America: A Decomposition Analysis[J]. Telecommunications Policy,2021,45(7):Article 102166.

[16] 谢富胜,吴越,王生升.平台经济全球化的政治经济学分析[J].中国社会科学,2019(12):62-81.

[17] Matsuoka R. Socio-Psychological Analysis of Digital Employment among Japanese English Learners[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences,2014,136(9):54-58.

[18] 朱良杰,何佳訊,黄海洋.数字世界的价值共创:构念、主题与研究展望[J].经济管理,2017(1):195-208.

[19] Wunsch-Vincent S.The WTO,the Internet and Trade in Digital Products:EC-US Perspectives[M].Oxford:Hart Publishing,2006.

[20] 宛玲,李晓娟,数字资源贸易权益分享理论与实证[M].北京:人民出版社,2013.

[21] 王斌,蔡宏波.数字内容产业的内涵、界定及其国际比较[J].财贸经济,2010(2):110-116.

[22] Gonzales L G,Jouanjean M.Digital Trade:Developing a Framework for Analysis[J].OECD Trade Policy Papers,2017-07-27.

[23] 涂勤.新兴的数字经济Ⅱ[J].世界经济,1999(8):79-80.

[24] 许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020(5):23-41.

基金项目:福建省社会科学规划项目“全球价值链攀升兼重塑视角下福建省服务产业与贸易协同演进战略研究”(项目编号:FJ2018B068)。

作者简介:王冬(1972-),男,博士,厦门大学嘉庚学院国际商务学院、闽南师范大学商学院副教授,研究方向为数字经济学和国际贸易;吕延方(1978-),女,博士,华侨大学统计学院、数量经济研究院教授、博士生导师,研究方向为数量经济学。

(收稿日期:2021-08-27 责任编辑:顾碧言)