碳排放与经济增长关系的实证研究

2021-12-28席艳玲牛桂敏

席艳玲 牛桂敏

[摘要]选择碳排放衡量环境质量,从排放总量、人均排放量和排放强度对碳排放情况进行了国际比较,并利用1996—2019年68个国家的面板数据对人均碳排放量与经济增长的关系进行了实证研究。结果表明:(1)主要发达国家已经实现碳排放总量达峰,主要发展中国家碳排放总量及人均排放量仍处于上升态势,但就人均碳排放量而言,前者明显高于后者;中国尽管碳排放总量世界第一,人均碳排放量却仍远低于美国,近年来碳排放总量及人均排放量的增速都明显放缓。(2)人均国民收入与人均CO2排放量呈“N”型关系,表明单靠收入增长并不能自然而然产生减排效应,即收入减排效应是不确定的。(3)对高收入国家而言,产业结构高级化的减排效应和市场开放的减排效应均比较明显;对于中等收入国家而言,因它们在产业的国际分工体系和国际贸易体系中处于中低端和相对被动地位,两种效应都尚未显现。

[关键词]碳排放;经济增长;环境库兹涅茨曲线(EKC);减排效应

一、 引言与文献综述

以二氧化碳(CO2)为代表的温室气体排放所导致的全球气候变暖问题是当前人类社会面临的严峻挑战之一。为应对气候变化,第21届联合国气候变化大会达成了《巴黎协定》,提出“全球将尽快实现温室气体排放达峰,本世纪下半叶实现温室气体净零排放” 1。中国是应对全球气候变化的积极推动者,在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出了“制定2030年前碳排放达峰行动方案”和“锚定努力争取2060年前实现碳中和,采取更加有力的政策和措施”2,表明力争实现“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的“双碳”目标已经成为“十四五”乃至更长时期的国家重要战略决策和政策导向,将引领中国经济社会发展开启长期深度减碳脱碳的新格局。“双碳”目标使得“碳约束”更为凸显,客观上也要求深化对碳排放的相关研究。

当今世界的“碳锁定”3特征决定了碳排放是现代经济发展过程中能源消耗不可避免的副产品。碳排放是一把双刃剑,既在很大程度上反映了经济活动的规模,又会产生温室效应。推动“碳达峰、碳中和”绝非简单地降低碳排放,而是以提升可持续发展能力为导向的一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,本质上是发展问题。处理好这个问题的核心是以绿色发展理念引领经济高质量发展,需要统筹考虑、协同推进经济社会发展与深度减碳脱碳,处理好碳排放与经济增长的关系,因此,进一步加强对两者关系的研究很有必要。基于此,本文借鉴环境库兹涅茨曲线理论构建计量回归模型,利用1996—2019年全球68个国家的面板数据对碳排放与经济增长的关系进行再检验,以期从全球层面把握这一关系的新变化,既有利于理解处于不同发展阶段经济体在这一关系方面所表现出的差异,也有利于更加深刻地理解中国经济增长与碳排放关系的动态演变,并为推动“双碳”目标的實现提供政策建议。

环境库兹涅茨曲线是学术界长期关注的一个重要问题。早在1991年,Grossman等对二氧化硫和“烟”两种污染物浓度与经济增长之间关系的研究发现,在国民收入水平较低的情况下,其浓度随人均GDP的增加而增加,而在收入水平较高的情况下,其浓度随人均GDP的增长而降低[1]。这一研究实际上已经描述了环境污染与经济增长之间存在倒“U”型关系。Panayotou在库兹涅茨“倒U字形曲线”假说基础上,首次将环境质量与人均收入之间的关系称为环境库兹涅茨曲线1(Environment Kuzents Curve,EKC)[2]。对于环境质量,Grossman等进一步研究表明,在多数情况下,人均收入8000美元是环境质量恶化转向环境质量改善的拐点[3]。

EKC理论被提出后,不少国内外学者对EKC进行了验证。从近期的代表性研究看,国外学者Dogan等选择BRICST2国家作为样本的研究表明EKC假说是无效的[4];Dogan等选择7个欧洲国家作为样本的研究发现,总体经济增长是影响研究对象国家二氧化碳排放呈倒“U”型关系的因素,但在使用工业份额作为国家经济结构代理变量考察其与二氧化碳排放的关系时却发现了“U”型关系[5];Mujtaba等的研究发现经济增长和二氧化碳排放之间存在负相关关系[6];Ni等的研究发现经济增长和二氧化碳排放之间的关系呈现为“N”型[7];Pincheira等的研究则表明,采用气候变化、海洋酸化指标时的结果支持EKC的存在,采用臭氧消耗、淡水使用、土地变化和生物多样性损失等指标时的结果则不支持EKC的存在[8]。近年来,国内学者的研究同样既有支持EKC理论有效的,如孙攀等的研究表明,无论中国整体,还是就东部地区及中西部地区而言,均存在雾霾污染EKC曲线[9];也有否认EKC理论有效的,如肖严华等基于长三角城市群41个城市面板数据的实证研究结果表明,经济增长与空气污染之间呈显著的正“U”空间关系,与EKC曲线形状恰好相反[10];还有研究认为EKC理论在一定情形下有效,如金春雨等的研究结果显示,中国东部地区经济增长与SO2排放的关系支持EKC存在,而在中西部地区则不支持[11]。

综上所述,学术界对环境库兹涅茨曲线的实证研究并没有得出一致性的结论,使得该问题既备受关注,又充满争议。上述研究无疑是丰富而有价值的,结论的差异性表明,空气质量与经济增长的关系具有复杂性,因时间、空间的变化会发生变化,这就要求对这一领域的研究需要保持更新。目前尤其是近年来已有不少研究将CO2排放作为衡量环境质量的指标,体现了学术界对碳排放关注度强化的趋势,相关研究多采用了CO2排放总量,实际上CO2排放总量变化背后既有经济因素,也有人口因素,有必要将后者也纳入进来。本文在既有研究基础上,从以下几个方面进行拓展性研究:(1)利用1996—2019年数据,以反映国际碳排放、相关影响指标以及两者关系的最新变化;(2)在碳排放具体指标选择上,采用人均CO2排放量,兼顾人口因素对二氧化碳排放量的影响;(3)在实证模型设计和回归分析方面,同时关注和分析收入减排效应、结构减排效应和开放减排效应,在政策层面亦注重推动以中国为代表的发展中经济体发挥结构减排效应和开放减排效应。

二、 碳排放的国际比较

1. 碳排放总量的国际比较

表1给出了全球以及2019年碳排放量前20国家1995—2019年石油、天然气和煤炭等化石能源燃烧(即消耗)所产生的碳排放量3。1995—2019年,全球碳排放总量从219.8亿吨二氧化碳当量(CO2e)增加至341.7亿吨CO2e,年均增长1.85%。分时间段看,1995—2000年、2000—2005年、2005—2010年、2010—2019年碳排放量年均增长速度分别为1.50%、3.55%、1.67%和1.06%。对比可知,2000—2005年为碳排放量增速较快时期,2010年以来尽管碳排放量总体上仍在增长,但增速较2005—2010年进一步放缓。

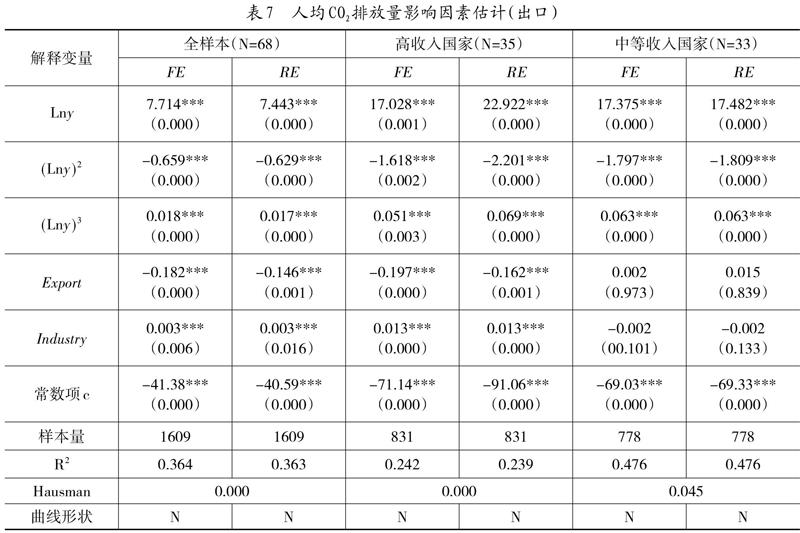

从不同国家排放情况的比较看,1995年化石能源消耗所产生碳排放量排名前五的国家从高到低依次是:美国(52.28亿吨CO2e,占23.78%)、中国(30.29亿吨CO2e,占13.78%)、俄罗斯(16.16亿吨CO2e,占7.35%)、日本(11.93亿吨CO2e,占5.43%)、德国(8.89亿吨CO2e,占4.05%),合计占54.38%。1995—2010年间,前五排名出现部分变化,印度先是于1998年超过德国成为第五大碳排放国,后于2007年和2009年再分别超过日本和俄罗斯成为全球第四大和第三大碳排放国,中国于2005年超过美国成为第一大碳排放国。2010年以后,碳排放排名前五国家的顺序一直保持未变(图1),到2019年碳排放量和所占比重分别变化为:中国(98.26亿吨CO2e,占28.76%)、美国(49.65亿吨CO2e,占14.53%)、印度(24.80亿吨CO2e,占7.26%)、俄罗斯(15.33亿吨CO2e,占4.49%)、日本(11.23亿吨CO2e,占3.29%),合计占56.55%。

总的来看,在全球主要碳排放国家中,美、日已经实现排放总量达峰,中国和印度等发展中国家的碳排放量仍持续上升,但中国碳排放量的增长速度已经明显趋缓。

2. 人均排放量的國际比较

人均碳排放量将人口因素也纳入进来,是考察不同国家和地区碳排放情况的另一重要指标,表2给出了1991—2019年代表性国家及世界平均的人均碳排放量,从中可以发现以下几个特点:

第一,人均碳排放量位居第一梯队的是卡塔尔、沙特阿拉伯、科威特等中东石油生产国,人均碳排放量长期维持在30吨以上,在表2所列国家中位居前三,在很大程度上属于“奢侈排放”。1991年卡塔尔、沙特阿拉伯、科威特的人均碳排放量分别为32.2吨、52.0吨和5.6吨,分别是当年世界平均排放水平的8.05倍、13倍和1.4倍,是当年中国人均碳排放量的15.3倍、24.8倍和2.7倍。从变动趋势看,卡特尔人均碳排放量1993年至1995年连续3年超过52吨,之后有所下降,近十年多数年份在35~40吨的区间波动,仍明显高于其他国家。沙特阿拉伯的人均碳排放量总体上有较明显下降,2000年下降至40吨以下,2008年进一步下降至30吨以下,2012—2019年间一直在25~30吨区间波动,依然处于较高的排放水平。科威特的人均碳排放量1995年开始超过20吨,2005年达到35.5吨的最高值后开始呈现下降态势,近10年大体上在25吨左右波动,也处于较高的排放水平。

第二,人均排放量位居第二梯队的是欧美主要发达国家,其中美国、澳大利亚、加拿大、德国1991—2019年的年均排放量在10~20吨。1991年美国、澳大利亚、加拿大、德国、英国、日本、意大利和法国的人均碳排放量分别为19.5吨、16.3吨、15.1吨、12.1吨、10.5吨、8.9吨、7.0吨和6.7吨,分别是当年世界平均水平的4.9倍、4.1倍、3.8倍、3.0倍、2.6倍、2.2倍、1.8倍和1.7倍,分别是当年中国人均碳排放量的9.3倍、7.8倍、7.2倍、5.8倍、5.0倍、4.2倍、3.3倍和3.2倍。到2019年,8个国家的人均碳排放量分别为15.1吨、16.9吨、14.8吨、8.2吨、5.8吨、8.9吨、5.4吨和4.5吨,除法国外均超出世界人均的碳排放量。

第三,中国人均碳排放量总体上呈增长态势,但2012年以来增速明显放缓,且绝对量仍明显低于主要发达国家。1991年中国人均碳排放量为2.1吨,为世界人均排放量的52.5%,在所列国家中居第13位;从2005年开始,中国人均碳排放量超过了世界人均排放量并延续增长态势,2011年达到6.6吨。2012年以来,中国人均碳排放量进入相对稳定状态,2012—2018年一直在6.7吨左右轻微波动,2019年首次达到7.0吨,排名上升至第九位,但仍明显低于美国、澳大利亚、加拿大、日本以及德国等主要发达国家的人均排放量,这几个国家2019年的人均碳排放量分别是中国的2.2倍、2.4倍、2.1倍、1.3倍和1.2倍。

3. 碳排放强度的国际比较

碳排放强度指每单位国内/地区生产总值(GDP)所带来的CO2排放量,是考察不同国家和地区碳排放情况的又一重要指标,表3给出了按2010年不变价美元折算GDP计算的1991—2019年部分代表性国家的碳排放强度。

由表3可知,乌克兰的碳排放强度始终处于“居高不下”状态,考察期内一直位居第一。白俄罗斯、中国、俄罗斯、印度、埃及可以归入碳排放强度第二梯队,考察期内碳排放强度均有较明显下降。1991年5个国家的碳排放强度分别为30.30吨/万美元、27.15吨/万美元、16.12吨/万美元、12.37吨/万美元和10.02吨/万美元,2019年分别下降至9.33吨/万美元、8.53吨/万美元、8.70吨/万美元、8.44吨/万美元和7.20吨/万美元,中国的排放强度在5个国家中已经处于第三位。从1991年到2019年,中国的碳排放强度累计下降68.6%,若自2005年开始计算到2019年累计下降50.2%,超额实现了中国向国际社会承诺的2020年碳强度削减目标1。其余国家的碳排放强度处于相对较低状态,可归为第三梯队。

碳排放强度的变化意味着碳排放与经济增长关系的动态调整,在经济正增长情况下,碳排放与经济增长关系大体上可以归为3种类型:(1)碳排放量负增长,碳排放与经济增长强脱钩;(2)碳排放量正增长,但增长速度慢于经济增长速度,碳排放强度下降,碳排放与经济增长弱脱钩;(3)碳排放量正增长,但增长速度快于经济增长速度,碳排放强度上升,碳排放与经济增长的关系为扩张性负脱钩。强脱钩为最理想的状态,弱脱钩也是一种比较理想的状态,这两种状态都可以实现“既要经济增长,又要碳排放下降”,前者是碳排放量的绝对下降,后者是碳排放量的相对下降;扩张性负脱钩则为不理想的状态。目前,以美国为代表的发达经济体已基本实现碳排放与经济增长的强脱钩,以中国为代表的主要发展中经济体多处于碳排放与经济增长的弱脱钩状态,中国已经明确2030年前实现碳达峰,以碳达峰为标志将实现从弱脱钩到强脱钩的转变。

三、 实证模型与数据

借鉴EKC理论以及相关的实证研究文献所用模型,本文对EKC的实证检验模型如下:

上述指标中,计算人均CO2排放量所需的CO2排放数据来源于《BP世界能源统计年鉴》,其他数据均来源于世界银行世界发展指标(WDI)数据库,研究时间跨度为1996—2019年。根据数据可获得性和数据质量,共筛选出68个国家作为观察样本,并根据世界银行所界定的标准(表4)将这68个国家划分为35个高收入国家和33个中等收入国家。

利用散点图对世界各国人均CO2排放量与人均国民收入(GNI)数据进行初步分析,可以看出不同收入国家经济增长与碳排放之间的关系。从图2可以看出,在达到拐点之前,世界经济增长与CO2排放量大体上保持了正相关关系;在达到拐点之后,随着人均GNI的进一步增加,CO2排放量呈现减少的趋势。根据世界银行收入划分标准,图3和图4分别绘制出了高收入国家和中等收入国家CO2排放量和人均国民收入的散点图。可以看出,两类国家CO2排放量和人均国民收入的关系均大体符合环境库兹涅茨曲线,不过高收入国家的人均排放量要远高于中等收入国家。

由图5可以进一步看出,以美国、法国、德国为代表的高收入国家位于库兹涅茨曲线的右侧,以中国、埃及、印度为代表的中等收入国家位于库兹涅茨曲线的左侧。这也表明,主要发展中经济体经济增长与CO2排放仍表现为正相關关系,尚未达到或正在进入倒“U”型的拐点;主要发达经济体已经过了拐点,经济增长与碳排放的关系表现为负相关关系。

四、 实证结果与分析

将样本分为高收入和中等收入国家和地区,并采用面板数据型进行回归分析。表5给出了利用68个全样本数据、35个高收入国家样本数据以及33个中等收入样板数据对人均CO2排放量影响因素的回归结果,Hausman检验结果表明全样本与分样本均应采用固定效应模型1。除了利用中等收入国家样本回归时对外开放程度对人均CO2排放量的影响不显著之外,利用全样本和高收入国家样本时的全部变量及利用中等收入国家样本时的其余变量对人均CO2排放量的影响均通过了显著性检验,验证了人均CO2排放量除了受人均国民收入影响之外,还受包括产业结构、经济对外开放程度等因素的影响。人均国民收入对人均CO2排放量的影响可以称为收入减排效应,产业结构对人均CO2排放量的影响可以称为结构减排效应,对外开放程度对人均CO2排放量的影响可以称为开放减排效应。

具体来看,固定效应模型结果显示:(1)无论全样本、高收入国家样本还是中等收入国家样本,人均国民收入与人均CO2排放量均呈“N”型关系,这表明人均收入水平的提升并不必然一定会带来人均CO2的下降,即收入的减排效应是不稳定的。这一结果背后可能的经济原因在于,收入增长会带来两方面的影响,一方面会增加消费的数量,另一方面会提高消费的质量,前者倾向于增加碳排放量,后者则倾向于降低碳排放量,两者孰大孰小跟经济发展所处阶段、消费者偏好、消费品质量提升速度等因素相关,具有不确定性。(2)就对外开放程度对人均CO2排放量的影响而言,高收入国家样本的回归系数为负且通过显著性检验,中等收入国家样本的回归系数为正但没有通过显著性检验,这一结果表明高收入国家提升对外开放程度对国内人均CO2的排放起到了抑制作用。这一结果背后可能的经济原因在于,当前国际经贸体系由高收入发达国家所主导,发达国家借助其所主导的国家分工和国际贸易体系,一方面向中低收入国家出口技术含量高的上游产品,另一方面从中低收入国家进口由它们加工组装的最终产品,从而促进其国内人均CO2排放量的下降。周亚敏的研究也表明,在全球价值链分工体系中,北方生产“清洁品”、南方生产“污染品”的环境不平等问题凸显,并呈现出新的趋势[13]。(3)就产业结构对人均CO2排放量的影响而言,高收入国家样本的回归系数为正且通过显著性检验,中等收入国家样本的回归系数为负也通过了显著性检验,这意味着,伴随着经济中工业占比的逐渐下降及服务业占比的对应上升,也即产业结构高级化,高收入国家人均CO2排放量得到抑制,中等收入国家人均CO2排放量反而增加。这可能与经济发展过程中发达国家与发展中国家在产业国际分工体系中的地位不平衡有关,在国际产业转移浪潮下,高收入国家将高消耗、高排放的产业转移到中等收入国家,产业转移的同时实现了能源消耗和碳排放的转移,从而使得高收入国家工业占比下降的同时人均CO2排放量随之下降,而中等收入国家作为产业转移的主要承接者,也是能源消耗和碳排放转移的主要承接者,不得不在较长的时间内面临人均CO2排放量的上升问题。

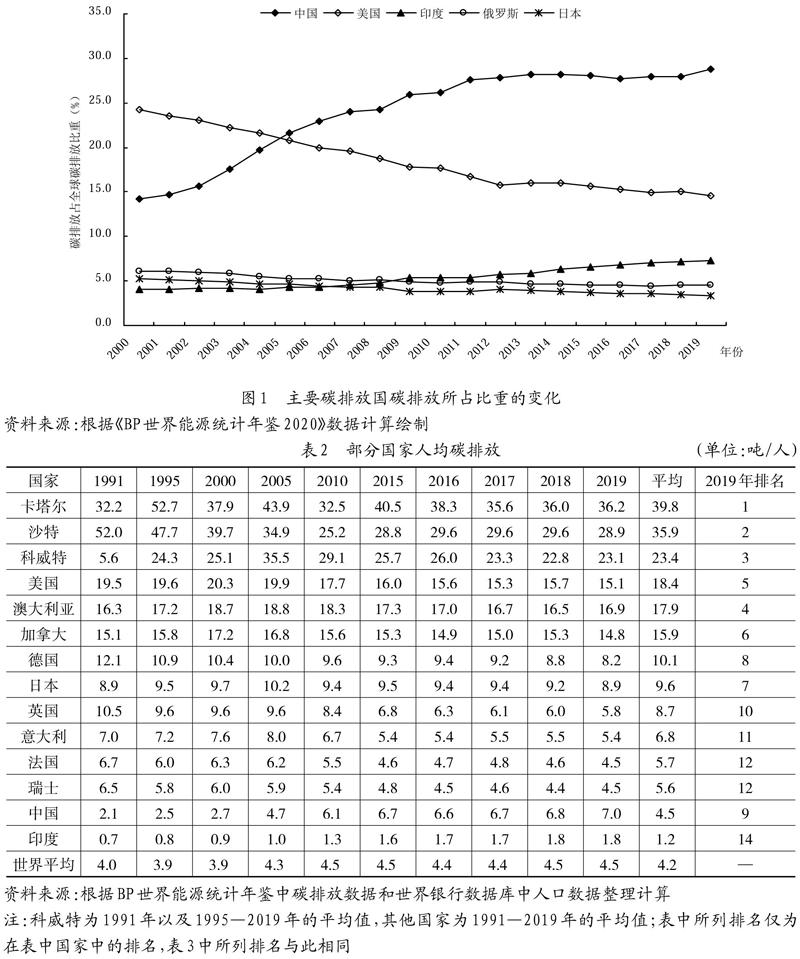

考虑到表5中中等收入国家对外开放度对人均CO2排放量的影响不显著,同时也考虑到模型的稳健性问题,进一步分别用进口额和出口额替代进出口总额表示对外开放度指标,其余指标仍保持不变,再利用上述模型进行回归,回归结果分别见表6和表7。表7结果与表5结果基本一致,表6结果中人均国民收入对人均CO2排放量的影响以及产业结构对人均CO2排放量的影响与表5中的结果也基本一致,不再具体展开分析。值得进一步关注的是,表6中中等收入国家进口对人均CO2排放量的影响为正且通过了显著性检验,这是与表5和表7中结果对照的最大不同之处。为什么中等收入国家进口规模增加会增加其人均CO2排放量?这可能也跟高收入国家将能源消耗和碳排放高的产业或工序转移到中等收入国家有关,这些产业和工序往往是高收入国家留在国内产业的中下游环节,在产业链的上游对高收入国家有较大的依赖性,需要从高收入国家进口相当部分的位于上游环节的关键原材料和零组件产品。中等收入国家进口规模越大意味着其中下游产业的需求越大,这又意味着中下游的生产制造能力强,而中下游制造环节恰恰是所承接的高收入经济体转移出的高能耗、高排放的部分,这种产业链的内在联结和高收入国家与中等收入国家在产业链中的地位不同,导致了中等收入国家进口规模增加的同时人均CO2排放量联动增加。

五、 结论与建议

通过对碳排放情况进行综合比较,并对1996—2019年68个样本按照高收入国家和中等收入国家分别进行回归分析,得出以下结论:(1)全球经济发展及碳排放都不均衡,欧美主要发达国家已经实现排放总量达峰,但人均碳排放量高;主要发展中经济体碳排放总量及人均碳排放量仍处于上升态势,但人均碳排放绝对量较低;中国近年来碳排放总量及人均碳排放量的增速都明显放缓。(2)人均国民收入与人均CO2排放量均呈“N”型关系,表明单靠收入增长并不能自然而然产生减排效应,也就是说,收入减排效应是不确定的。(3)对外开放程度及产业结构对人均CO2排放量的影响因收入水平不同具有明显差异,高收入国家提升对外开放程度和产业结构高级化对国内人均CO2的排放均起到了抑制作用,中等收入国家市场开放的减排效应和产业结构高级化的减排效应则都尚未显现。

基于上述结论,为了更加有效应对全球气候变化、加快推进全球碳减排进程,同时切实维护和保障中等收入发展中国家的基本发展权益,本文提出以下政策建议:

第一,國际社会必须继续坚持“共同但有区别的责任”原则,积极寻求共同应对气候变化的最大公约数。发达国家经济发展水平高、人均碳排放量高以及发展中国家经济发展水平相对低、人均碳排放量相对低的客观现实,决定了未来国际社会还必须继续坚持“共同但有区别的责任”原则,在充分考虑全人类共同利益和长远目标的同时,兼顾各个国家的特定国情和现实情况,鼓励各个国家根据自身能力积极发挥作用,务实推动全球气候治理工作。

第二,高收入发达经济体应主动帮助中低收入国家加快发展低碳经济。高收入发达经济体因其先发优势,再借助由其主导的产业国际分工体系和国际贸易体系,成功实现了碳达峰;中等收入发展中经济体在产业国际分工体系和国际贸易体系中处于中低端和相对被动地位,在目前所处的发展阶段推动碳达峰面临增长与减排很难兼顾的现实困境。高收入发达经济体在享受结构减排和开放减排所带来的红利时,应该积极承担责任,利用现有的资金和技术,主动帮助中低收入国家加快发展低碳经济,共同更加有效推动全球减排工作。

第三,以中国为代表的发展中经济体应统筹推进经济发展和碳排放控制工作,加快探索深度减碳脱碳的有效路径。中国已经明确“双碳”目标,下一步关键是探索解除对化石能源高度依赖的内在惯性,也即解除“碳锁定”的有效路径。解除“碳锁定”的技术路径应主要着眼于能源供应、消费、排放系统的脱碳革命,重点围绕能源、工业、建筑、交通等关键部门,加快优化能源结构和产业结构,促进结构减排效应的有效发挥;同时,加快建设高水平开放型经济新体制,降低初级产品、低技术产品的出口比例,提升产业国际分工地位,为开放减排效应的发挥创造条件。通过解除“碳锁定”推动“双碳”目标的成功实现,为推进全球碳减排进程贡献中国智慧和中国力量。

参考文献:

[1] Grossman G M, Krueger A B. Environental Impacts of a North America Free Trade Agreement[C].NBER Working Paper,1991,NO.3914.

[2] Panayotou T. Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development[J].Pacific and Asian Joural of Energy,1993,4(1).

[3] Grossman G M, Krueger A B. Economic Growth and the Environment[J].The Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[4] Dogan E, Ulucak R, Kocak E, et al. The Use of Ecological Footprint in Estimating the Environmental Kuznets Curve Hypothesis for BRICST by Considering Cross-section Dependence and Heterogeneity[J]. Science of The Total Environment,2020(3):723.

[5] Dogan E, Inglesi-Lotz R. The Impact of Economic Structure to the Environmental Kuznets curve(EKC) Hypothesis:Evidence from European countries[J]. Environmental Science and Pollution Research,2020,27(3):12717-12724.

[6] Mujtaba A, Jena P K, Mukhopadhyay D. Determinants of CO2 Emissions in Upper Middle-income Group Countries:an Empirical Investigation[J]. Environmental Science and Pollution Research,2020,27(30):37745-37759.

[7] Ni P,Kusuma W.Economics and Environmental Development:Testing the Environmental Kuzne-ts Curve Hypothesis[J].International Journal of Energy Economics and Policy,2021,11(4):51-58.

[8] Pincheira R, Zúiga F, Valencia F. An Environmental Measurement for a Dynamic and Endogenous Global Environmental Kuznets Curve in the Global Context[J/OL].Environmental Science and Pollution Research, 2021(July,28), https://doi.org/10.1007/s11356-021-14795-5.

[9] 孙攀,吴玉鸣,鲍曙明,等.经济增长与雾霾污染治理:空间环境库兹涅茨曲线检验[J].南方经济,2019(12):100-117.

[10] 肖严华,侯伶俐,毛源远.经济增长、城镇化与空气污染——基于长三角城市群的实证研究[J].上海经济研究,2021(9):57-69.

[11] 金春雨,吴安兵.工业经济结构、经济增长对环境污染的非线性影响[J].中国人口·资源与环境,2017(10):64-73.

[12] Shen J, Sakata Y, Hashimoto Y. Is Individual Environmental Consciousness One of the Determinants in Transport Mode Choice?[J].Applied Economics, Taylor & Francis Journals,2008,40(10):1229-1239.

[13] 周亚敏.全球价值链中的绿色治理——南北國家的地位调整与关系重塑[J].外交评论(外交学院学报),2019(1):49-80.

基金项目:天津社会科学院重点课题《京津冀绿色发展与生态环境协同治理研究》(项目编号:20YZD-09)。

作者简介:席艳玲(1984-),女,天津社会科学院资源环境与生态研究所助理研究员,研究方向为环境治理与经济发展;牛桂敏(1963-),女,天津社会科学院资源环境与生态研究所研究员,研究方向为生态环境经济与产业经济。

(收稿日期:2021-08-03 责任编辑:殷 俊)