“工”字补说

2021-12-27黄一村

黄一村

(清华大学 历史系,北京 100084)

一、甲骨、金文中的“工”字

西周早期金文材料中的“工”字作:

令方彝辞例作:“诞令舍三事令,及卿事寮,及诸尹、及里君、及百工、及诸侯:侯、田、乃,舍四方令。”其中的“百工”在《尚书》中常见,如:

《尚书·康诰》:侯甸男邦,采卫百工,播民和见,士于周。

《尚书·酒诰》:越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工,越百姓、里居。

由此看来,将这一类字形释为“工”应该是可靠的。这种形体后来逐渐演变为(集成5418)之形,并在文字的演变过程中一直被继承下来。但是,甲骨文中的“工”作与,除黄组外下方或上下皆有方形,与西周早期金文的形体存在明显差异。为了讨论二者的关系,必须先对甲骨文的“工”字进行一番考察。

表1 甲骨文各组类“工”字形体

通过对“工”“示(主)”的分组分类对比,王子杨先生指出宾组卜辞中二字存在形体混同的现象,并将一些既往被释为“工”的字改释为“示(主)”[1](P286),这应该是正确的。在除去这一部分之后,甲骨文中“工”字的主要辞例还有几类。由于辞例多残,很多辞例的意义难以完全理解,以下举出两类语义较为明确的辞例。

(一)作为一种身份的“工”“多工”与“百工”

甲寅卜,史贞:多工亡尤。(合19433)

癸未卜,又咎百工。(屯南2525)

与“多马”“多射”等相同,“多工”应该也是一种身份。肖楠对这类辞例有专门论述,根据史兽鼎的“史兽献工于尹”,他认为“工如同珍宝器具一样,可作为贡献的礼物。这种没有人身自由,受到奴隶主贵族奴役的工,其身份当然是奴隶”。谈及“百工”的时候,他又根据前文所引令方彝铭文认为,“而《令彝》的百工与卿事寮、诸尹、里君列在一起,其身份显然要比奴隶高,或是平民,或是低级官吏”[2](P266-270)。后来又有学者根据殷墟手工业遗存的地理分布,将“工”与“工匠”联系起来[3](P83-88)。史兽鼎铭文前称“尹令史兽立工于成周”,而后有史兽“献工于尹”,其含义很可能是尹让史兽负责成周的某种工事,史兽完成之后向尹“献工”,其中的“工”不应该作“工奴”来讲,更谈不上“可作为贡献的礼物”。结合形义推论,甲骨文中被贞问无尤的“多工”“百工”,其身份有可能就是令方彝及《尚书》中的“百工”。

(二)用为“功”

贞:师亡其工。(合4089)

贞:我史工。

贞:我史亡其工。(合9472正)

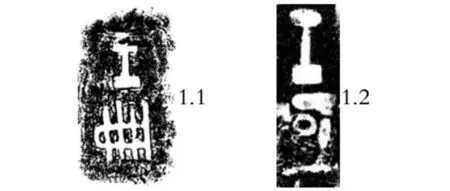

在商代金文中可以找到与甲骨文形体类似的写法。上海博物馆收藏一件商代晚期工册觚(集成6993),其铭文作1.1之形。“工册”又见于甲骨文,于省吾先生曾读为“贡册”,后来学者多读为“功册”。不论此字作何读,本铭的上一字根据甲骨文文例释为“工”应可无疑,系由宾、出、历、无名等组的那种写法的下部方块填实而来。故宫博物院收藏一件商代晚期至西周早期的工卫爵(集成8203),其铭文作1.2,这种形体应该是由师组、午组的那种写法上下填实而来。

西周早中期也偶见写成这种形体的“工”,如:

彖方彝盖(集成9899):用司六师王行、三有司:司土、司马、司。

表2 商周族名金文“”的各类形体

表2 商周族名金文“”的各类形体

谢先生又认为:

基于上举的材料可以做出一个推论:甲骨文中的“工”与西周金文中的“工”是不同来源的异体字;在表示“工”这个词时,甲骨文中主要用前者,而西周金文中主要用后者。

二、曾国文字中的“工”字

在出土的曾国文字材料中,“工”及从“工”之字作:

这些材料的时代约在春秋战国之交,其“工”字皆作一种下端分叉的形体。既往多将曾国文字归入楚系,但“工”字的这种形体是楚文字中所没有的。从文字演变的一般规律来看,“工”字的形体在西周早中期演变为两横一竖之后逐渐稳定下来,而曾国文字材料中的“工”字形体相当稳定,与两横一竖的“工”形并没有纠缠,又同时见于追求书写正规的铜器铭文与追求书写便捷的简文中,应该也不会是由带有饰笔或后起的俗体字演变而来的,而应该有别的字形来源。那么,曾国文字“工”的这种形体是从何而来的呢?

我们认为,这种形体应该是由西周早期文字中下端作肥笔的“工”字勾廓而来的。西周早期金文中的下部肥笔在文字的演变中一般逐渐变成横笔,但在曾国文字中有时却被处理成分叉之形,如“金”“皇”等,与“工”可以视为平行的演变。曾国文字中这类将肥笔勾廓的形体后来逐渐都被横笔取代,只在“工”字中保留了下来。

表3 曾国文字中肥笔勾廓的现象

近年来随着楚简的大量出土和战国文字研究的深入,学者逐渐注意到战国文字中某些形体有着相当古老的来源,这意味着古文字的主流写法虽然是递相继承的,但具体到细节上仍存在着不少因材料限制而未能了解的演变过程。

三、对“工”字构形本义的推测

以下再谈谈我们对西周早期金文“工”字构形本义的一些推测。由古文字的一般规律来看,西周早期的这种“工”字应该是象形字。那么,这种“工”字取象于何物呢?这个问题既往已有一些讨论,如吴其昌认为西周早期金文中的“工”字取象于斧钺[5](P27-31),季旭升先生认为“工字应该是一种有刃的工具,其上部可能有矩的功能”[6](P381-382)等,这些说法都认为“工”字下部的曲笔与锋刃有关。

“工”字的这种构形很容易让我们想到林澐先生对“王”“士”等字的考释。林先生曾指出,古文字中的“王”字取象于“不纳柲之斧钺”:

斧钺这种东西,在古代本是一种兵器,也是用于“大辟之刑”的一种主要刑具。不过在特殊意义上来说,它又曾长期作为军事统帅权的象征物。……商周时代的“王”固然已是世袭的统治者,权力并不限于军事统帅了,不过他们和靠以“起家”的斧钺却一直是形影不离的。[7](P1-3)

其后林先生又进一步申发徐中舒“王士同源”之说,指出甲骨卜辞中有一部分“王”字应该读为“士”[8](P113-123)。这两说在字形、辞例和文化意义上都扎实可靠,故影响极大,至今已成不刊之论。西周早期的这种“工”字,其形体与“王”“士”颇有可相模拟之处(见表4)。

表4 西周金文“工”“士”“王”三字的演变

从表中可以看到:首先,“王”“士”底笔曲、直的两种形体,在“工”字中皆能见到;其次,其底笔逐渐演变为肥笔,又逐渐演变成横笔这一演变趋势也是一致的;再者,这种演变的趋势是平行的,到西周中期之后三字的底笔都变成了横笔而稳定下来。由此推论,西周中期之后金文中的字很可能也是循着类似的过程演变而来的。这意味着“工”与“王”“士”所取象的很可能是相同或者相似的事物。

我们认为“工”字取象于“斧”一类的生产工具,上部横笔表示斧柄,竖笔及下部的曲笔表示斧身。由于“斧”“钺”皆宽扁有刃,用以劈砍,文献中往往连用,如:

《庄子·胠箧》:故逐于大盗,揭诸侯,窃仁义,并斗斛、权衡、符玺之利者,虽有轩冕之赏弗能劝,斧钺之威弗能禁。

《管子·重令》:凡国有不听而可以得存者,则号令不足以使下。有犯禁而可以得免者,则斧钺不足以威众。有毋功而可以得富者,则禄赏不足以劝民。

上博八《吴命》:有轩冕之赏,有斧钺之威。

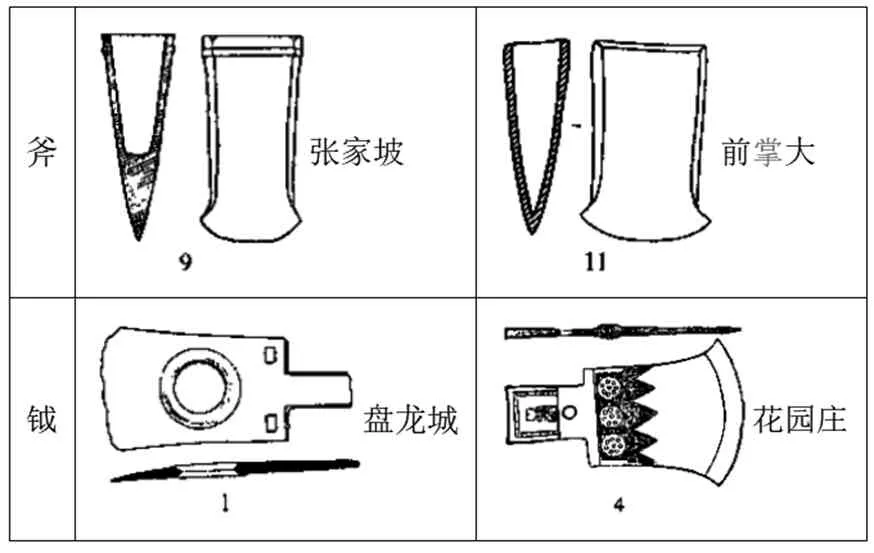

斧钺连用,所表之义多偏重于刑杀之“钺”。但浑言不别,析言则异,“斧”是伐木工具,“钺”是兵器,二者本是两种用途不同的东西。在既往的考古发掘中所见的生产工具“斧”与兵器“钺”在形制上也是有差别的(见表5)。

表5 出土斧、钺形制对比

在讨论斧、钺形制的差异时朱凤瀚先生曾指出:

钺与斧在形制上的不同处主要在于钺身一般比斧宽且扁。钺皆平肩有内,是以直内入于木柲中,以肩部、内部(或钺身中部穿孔)缚于柲上。……斧的柄向与刃向是一致的。接柄的方式似可以有两种,其一是在銎口中插入窄长方木块(入銎口一端较细,露在外面的要宽厚),于其上穿孔以纳柄;其二是在銎口中插入窄长方木块(向外一端较细,向銎一端较粗),像戈内纳入戈柲的形式那样纳于木柲上的方孔内。[9](P412,499)

由于斧、钺多为木柄,现在在考古发掘中已很难看到加柄、柲的斧钺,但在包山楚墓中曾出土带有柄的斧,其形制为“前端方形,有一长方形卯眼,另用一长方形木榫固定斧、柄”[10](P304-305),其形见2.1。观察其形制,可见斧身装在木柄上之后并不出头,而作为军事权力象征之“钺”的实物可参看河北平山中山王墓出土的中山侯铜钺[11](P294-296),其形见2.2。此钺出土时带有帽、鐏,其帽与钺身可以相契,据此复原其纳柲后的情况,可见纳柲之后钺身的直内相对于柲是出头的。仔细观察上举“工”“王”“士”的字形,可以发现“工”与“王”“士”的区别在于后者中间竖笔出头而前者不出头,这与斧、钺是否“平肩有内”的形制差别正可对应。

斧本为伐木工具,将之与工匠、工作这类意思联系起来是易于理解的。而“工”有斧义,我们在文献中找到一处相关的例证。《逸周书·大聚》:

山林薮泽,以因其□。工匠役工以攻其材,商贾趣市以合其用,外商资贵而来,贵物益贱。资贱物,出贵物,以通其器。夫然,则关夷市平,财无郁废,商不乏资,百工不失其时,无愚不教,□无穷乏则,此谓和德。[12](P427-428)

此段话中“工匠役工”的后一“工”字,陈逢衡解为“群役”,朱右曾解为“居肆”,孙诒让读为“公”,理解为“工匠受役于官”,句意皆不通顺。如果我们上述的观点不误,则此处的后一“工”字或许可以直接理解为“斧”,句意谓“工匠使用斧头砍伐木材”。