论生态环境损害赔偿义务人“认赔”的刑事法律效用

2021-12-24张辉

摘要:生态环境损害赔偿义务人认赔的刑事法律效用研究,可以为生态环境损害赔偿制度与刑事司法制度衔接提供新的切入点。民事责任与刑事责任的相对独立性和辩证关系,是认赔刑事从宽效用的突破口。通过建立认赔从宽共识以充分发挥认赔的刑事法律效用,可反向促进赔偿义务人积极承担赔偿责任,从而形成良性循环的运作机制。在规范路径方面,赔偿义务人认赔从宽应当依托现有刑事法律体系,参照认罪认罚从宽制度的规则理念,从认赔免于诉讼,认赔免于刑罚,认赔从轻、减轻处以刑罚三个方面细化刑事法律效用,明确赔偿义务人认赔的刑事法律效用边界,规范司法机关适用从宽情节。

关键词:生态环境损害;赔偿义务人;认赔;认罪认罚从宽;刑事法律效用

中图分类号:DF468文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2021.06.13

党的十八大提出建立最严格的生态环境损害赔偿制度,加快生态文明建设,着力推动绿色发展。通过建立生态环境损害赔偿制度,明确赔偿义务人生态环境损害主体责任,改变以往行为人污染环境、公共利益受损、政府兜底治理的局面,是践行绿色发展理念的重要制度保障。生态环境损害赔偿制度的法律救济途径包括赔偿磋商与赔偿诉讼,赔偿磋商是赔偿诉讼的前置程序。若赔偿权利人与赔偿义务人达成赔偿协议(赔偿义务人认赔),则不再提起赔偿诉讼。在赔偿磋商未能达成一致或赔偿义务人不履行、不完全履行赔偿协议的情况下,赔偿权利人有权提起生态环境损害赔偿诉讼。另外,按照《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》(法释〔2019〕8号)的规定,赔偿权利人提起生态环境损害赔偿诉讼的,国家规定的机关或法律规定的组织不再就相同的损害提起生态环境民事公益诉讼。①如果损害已被赔偿协议全部覆盖,救济目标已经实现,生态环境民事公益诉讼就无从提起,因此,赔偿义务人在赔偿磋商阶段认赔具有阻却民事诉讼程序启动的法律效用。生态环境损害赔偿诉讼是否应归于民事诉讼范畴尚无定论,从最高人民法院2020年底印发的《民事案件案由规定》来看,生态环境损害赔偿诉讼是民事案件二级案由“公益诉讼”、三级案由“生态环境保护民事公益诉讼”中的第三类,是与环境污染民事公益诉讼、生态破坏民事公益诉讼并列的四级案由,因此,本文将生态环境损害赔偿案件暂归于民事案件范畴。

但是,实践中这种民事追责机制产生了法律效用外溢。具言之,赔偿义务人认赔不仅可以获得民事程序上的免于责难,而且能够得到行政、刑事责任减免。行政责任减免与本文论点无关,在此不做展开。至于认赔的刑事法律效用,根据“两高三部”2019年发布的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》以及最高人民检察院2021年发布的《检察机关办理长江流域非法捕捞案件有关法律政策问题的解答》,赔偿义务人(行为人—犯罪嫌疑人—被告人)认赔可作为酌定量刑情节被司法机关采纳,且往往与认罪认罚从宽制度结合适用。但是从已有判例来看,实务界对赔偿义务人认赔的刑事法律效用并无统一认识,在是否将认赔作为量刑从宽情节以及如何从宽两方面存在较大差异,且有将认罪认罚从宽与认赔混同适用的倾向。理论界多侧重于认罪认罚从宽制度研究,对赔偿义务人认赔的刑事法律效用问题鲜见涉及。为了明确赔偿义务人认赔的刑事法律效用边界,规范司法机关适用从宽情节,有必要将生态环境损害赔偿义务人认赔与认罪认罚从宽制度中的退赃退赔区分开来,从“认赔为何从宽”和“认赔如何从宽”两个维度构建赔偿义务人认赔的刑事法律效用体系。

一、赔偿义务人认赔之法律透视

赔偿义务人认赔的刑事法律效用这一全新论题跨越生态环境损害赔偿与刑事司法两大制度,与認罪认罚从宽制度在理论和实践方面存在交集,且学术界对于生态环境损害赔偿义务人认赔尚未形成统一清晰认识。在探讨赔偿义务人认赔的刑事法律效用之前,通过比较分析和类型化分析,对赔偿义务人认赔的法律内涵和外延进行全方位透视,有助于深化对赔偿义务人认赔的理解。

(一)赔偿义务人认赔与刑事认赔的比较

认赔一词最早是随着认罪认罚从宽政策的试行并作为退赃退赔的代名词出现。参见孟建柱:《完善司法管理体制和司法权力运行机制》, 载《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》,人民出版社2014年版,第66页。 2016年,“两高三部”印发《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》(以下简称《办法》),认罪认罚从宽政策逐渐向认罪认罚从宽制度演化,退赃退赔在《办法》第7条中体现为:达成和解协议、赔偿被害人损失、取得被害人谅解,应当是量刑的重要考虑要素。《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第2条的相关规定将退赃退赔与认罪认罚并列作为刑事裁量因素。有学者提出,认罪、认罚、认赔构成可以从宽的三个前提,其中,认赔对社会关系修复的作用最为直接,并首次提出认赔的概念,即“行为人通过事后的积极退赃、退赔,尽量弥补因为自己的犯罪行为所导致的损失”,这种损失可以是直接物质损失、间接损失,也可以是精神损害。参见卢建平:《刑事政策视野中的认罪认罚从宽》,载《中外法学》2017年第4期,第1015页。

生态环境损害赔偿制度试行后,认赔一词开始出现在检察公益诉讼领域。2019年,江苏省南京市高淳区人民检察院在公益诉讼检察中探索“认罪认罚认赔”刑事附带民事公益诉讼诉前督改新模式。在检察机关办理的环境资源类刑事案件中,多数案件因案值小、鉴定费高、程序流转时间长而难以平衡司法公正与司法效率,通过行为人认赔可以及时修复受损生态环境,有效节约司法资源。生态环境损害赔偿中的认赔不同于认罪认罚从宽中的认赔,实践中常以“认罪认罚+认赔”这一特别构造呈现。生态环境损害刑事案件中,行为人签署认罪认罚从宽具结书并不阻却民事追责程序。只要生态环境损害赔偿制度未启动,检察机关即可单独或附带提起民事公益诉讼,请求人民法院依法判决行为人承担生态环境修复责任。即便行为人主动承担修复责任,即认赔,检察机关依然要通过提起诉讼实现“和解协议”程序正当化。例如,“余某某等非法狩猎罪刑事附带民事公益诉讼案”参见柞水县人民法院(2018)陕1026刑初58号刑事附带民事判决书。 中,被告人归案后如实供述犯罪事实并预缴赔偿费用,检察机关附带提起民事公益诉讼的目的仅在于对诉前达成的赔偿合意(和解协议)交由审判机关加以确认。因此,在生态环境司法领域,认罪认罚从宽制度并未当然涵盖认赔情节,或者说认罪认罚从宽制度中原有的退赃退赔情节传统上仅适用于侵财型罪名,导致生态环境损害刑事案件中退赃退赔存在适用障碍,加上生态环境损害赔偿制度中的“赔偿”包含修复和替代赔偿两个层次参见吕忠梅、窦海阳:《以“生态环境论”重构环境侵权救济体系》,载《中国社会科学》2020年第2期,第125页。 ,造成认罪认罚从宽制度中的认赔(退赃退赔)与生态环境损害赔偿制度中的认赔在概念上相去甚远。

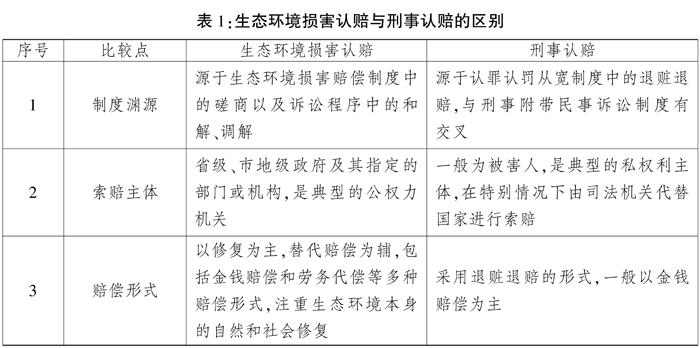

生态环境损害赔偿义务人认赔与认罪认罚从宽中的认赔既有联系又有区别。为了便于讨论,下文将生态环境损害赔偿制度中的认赔称为生态环境损害认赔,将认罪认罚从宽制度中的认赔称为刑事认赔。

生态环境损害认赔与刑事认赔在多方面相同或相似。首先,在主观态度上,生态环境损害认赔和刑事认赔都体现出行为人承担赔偿责任的积极态度,具有希望通过责任承担来弥补损害的意愿;其次,在客观表现上,二者都具有加害者对受害者履行民事赔偿义务的情节;再次,在效果上,都有利于平复受害者的愤恨情绪,有利于被行为人破坏的法律关系的社会修复;最后,在法律效用上,生态环境损害认赔与刑事认赔均能够产生民事、行政、刑事法律效用。同时,生态环境损害认赔与刑事认赔的区别也较为明显,具体见表1。

综上,生态环境损害认赔与刑事认赔既有联系又有明显区别。在生态环境损害涉嫌刑事违法案件中,认罪认罚从宽制度与赔偿义务人认赔各自独立运行,独立发挥刑事法律效用。例如,在“中兴能源装备案”参见如皋市人民法院(2018)苏0682刑初686号刑事判决书。 中,行为人认罪认罚与签订赔偿协议并积极修复生态环境,均作为量刑从宽情节被司法机关采纳。但是,二者在民事赔偿方面又有一定的交叉联系,生态环境损害涉嫌刑事违法案件中,赔偿权利人实际上取代了刑事犯罪被害人的民事赔偿请求权主体地位。行为人的赔偿范围以生态环境损害全覆盖为限,而不论由谁以何种身份来主张权利。

认罪认罚主要体现出的是认罪悔罪的主观态度,是衡量行为人主观恶性大小的标尺之一,但同时也强调行为人应当具有认罪认罚的实际行动,因此,认罪认罚要求做到主客观统一。认赔概念的界定同样应坚持主客观统一,即原则上赔偿义务人不仅要有愿意赔偿的态度,还要有实际履行赔偿义务的作为。在《检察机关办理长江流域非法捕捞案件有关法律政策问题的解答》中,最高人民检察院亦要求将生态环境修复义务承诺及履行情况作为量刑情节。认赔包含赔偿承诺和赔偿履行符合实践要求,且赔偿承诺和赔偿履行可分别作为判定从宽程度的衡量因素,这种区分有利于探讨认赔一般形态和特殊形态各自的刑事法律效用。基于上述分析,本文初步对认赔定义如下:生态环境损害赔偿义务人认赔是指在生态环境损害赔偿诉讼判决作出前,赔偿权利人与赔偿义务人就生态环境损害调查、鉴定评估、生态环境损害修复、修复效果验收等内容达成一致,或者在生态环境损害无法修复时双方就赔偿金额达成一致,赔偿义务人主动承担修复或货币赔偿义务并实际履行的行为。

(二)赔偿义务人认赔的类型化

赔偿义务人认赔源于生态环境损害赔偿磋商制度,在实践中结合认罪认罚从宽中退赃退赔、赔偿谅解、赔偿和解等制度进行创新适用。结合生态环境损害赔偿制度实践,赔偿义务人认赔的类型化分析可以从认赔阶段、认赔形态两个角度切入。

1. 赔偿义务人认赔的阶段

赔偿义务人认赔是生态环境损害修复与赔偿磋商机制共同作用的产物。2015年《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》(以下简称《试点方案》)与2017年《生态环境损害赔偿制度改革方案》(以下简称《改革方案》)均将“损害担责”与“主动磋商”规定为基本原则。就追责方式而言,《试点方案》对赔偿磋商和赔偿诉讼的启动顺序未作规定,但《改革方案》要求赔偿磋商前置,只有磋商未达成赔偿协议时方可提起赔偿诉讼。此处的賠偿协议即为认赔的表现形式之一。

认赔并不仅仅出现在赔偿磋商阶段,在赔偿诉讼阶段亦可进行。如果磋商未达成赔偿协议,则赔偿权利人可以及时提起生态环境损害赔偿民事诉讼。将生态环境损害公益纠纷诉至审判机关意味着案件处理规则应按照民事诉讼程序进行。审判机关在民事审判程序终结前有权对相应民事纠纷进行调解,赔偿权利人和赔偿义务人也可自行达成和解,此时,赔偿协议被调解协议或和解协议替代。

在生态环境损害涉嫌刑事犯罪的案件中,赔偿义务人在赔偿诉讼阶段未认赔,在公诉机关提起刑事诉讼阶段是否可以认赔?此类情形出现的前提是赔偿权利人主张生态环境损害赔偿在先,公诉机关追究赔偿义务人刑事责任在后。如果赔偿义务人不是在赔偿诉讼判决前积极主动承担损害赔偿责任,而是被司法裁判强加义务甚至需要启动强制执行程序才能保证赔偿义务人履行到位,那么从刑事主观恶性的角度看,赔偿义务人缺乏积极悔过、弥补自己先前行为对生态环境法益造成危害的主观表现。即便事后基于裁判文书的既判力赔偿义务人全部或部分履行生态环境损害修复责任,也不意味着对该类行为人的特殊预防必要性减小,因此,该情形不宜作为刑事责任从宽的量刑情节。

在检察机关办理并提起诉讼的刑事附带民事公益诉讼案件中,由于刑事部分与民事部分同时办理、同时起诉,行为人往往出于刑事责任减免的考虑而愿意主动认赔,司法机关也倾向于对认赔的行为人给予刑事量刑上的从宽处理。由于目前在国家层面未明确赋予检察机关赔偿权利人主体资格,在刑事附带民事公益诉讼案件中,行为人能否以赔偿义务人的身份认赔,还存在争议。笔者认为,一方面,应当将此类案件归于认赔的范畴之内,不能因为制度衔接障碍而影响行为人履行民事赔偿义务的定性;另一方面,应加强生态环境损害赔偿制度与生态环境公益诉讼制度衔接的研究,探讨赋予检察机关赔偿权利人主体资格并在特定案件中启动生态环境损害赔偿,以尽快修复受损生态环境,节约司法资源。贵州省就此作出了有益尝试,根据《贵州省生态环境损害赔偿案件办理规程(试行)》的规定,检察机关在已提起刑事诉讼的案件中可以与赔偿义务人开展磋商或提起生态环境损害赔偿诉讼。参见《贵州省生态环境损害赔偿案件办理规程(试行)》第31条。

2. 赔偿义务人认赔的形态

根据赔偿义务人认赔的主观意愿和赔偿能力,可以将认赔分为一般形态和特殊形态。一般形态是指赔偿义务人既作出赔偿承诺又进行履行(有心有力);特殊形态是指赔偿义务人仅作出赔偿承诺,但因客观原因无力赔偿或无力全部赔偿(有心无力)。实践中还可能存在“无心有力”的特殊情形,即赔偿义务人本人没有主动承担损害赔偿责任的意愿,但是其亲属或者其他第三方为了能够使赔偿义务人获得刑事责任上的减免而代为认赔(行为主体与认赔主体不一致)。本文主题限定于赔偿义务人认赔,因此,不再论述“他人代赔”的特殊情形。 不同形态的刑事法律效用应当有所区别。

第一,一般形态为认赔的基准形态。以一般形态为基准形态要求生态环境损害行为人原则上做到主客观统一。赔偿意愿代表主观态度,赔偿履行是重要客观评价因子,而且赔偿履行更能体现生态环境损害赔偿制度“应赔尽赔”“及时修复”的目标导向。从实践来看,大部分生态环境损害案件的损害情况尚未严重到行为人无力赔偿的程度,仅在少数案件中,损害程度超出行为人的赔偿能力,况且行为人也可以通过劳务代偿的形式履行赔偿义务。因此,从规则覆盖广度方面考虑,以一般形态为认赔的基准形态较为合适。

第二,特殊形态为认赔的补充形态。虽然一般形态能够保证大部分生态环境损害得到有效修复,在少数案件中,赔偿义务人具有强烈的赔偿意愿但是没有赔偿能力或赔偿能力不足以覆盖全部损害,且此类案件一般多为疑难、复杂、有重大影响的案件。换言之,赔偿义务人仅符合认赔的主观要件而客观要件未得到满足。在刑事司法中,行为人的主观态度是衡量其主观恶性的重要因素,是评判其特殊预防必要性的重要参考。司法机关并不因为行为人缺乏客观赔偿能力而否认其主观态度对于量刑的裁量价值;与之相对,司法机关也不因行為人仅履行客观赔偿义务却缺乏主观赔偿意愿就当然对其从宽处罚。参见卢建平:《刑事政策视野中的认罪认罚从宽》,载《中外法学》2017年第4期,第1012页。

对认赔特殊形态的探讨具有实践意义。在涉及巨额赔偿的生态环境损害案件中,自然人作为赔偿义务人往往赔偿能力有限,如果因为行为人无赔偿能力或赔偿能力不足就不予从宽,那么量刑制度的设计就缺乏对“认赔者”和“拒赔者”的区分对待。尤其对于那些愿意赔偿但短期内难以全部赔偿到位的行为人,如果法律不给予此类行为人一定的宽容待遇,将导致行为人因丧失期待而降低合作意愿,可能使本应由行为人承担的修复责任又回到无人问津的状态,这显然不符合生态环境损害赔偿制度的价值导向。另外,在法人作为赔偿义务人的情形中,巨额赔偿可能对企业经营产生直接和间接现金流压力,甚至导致企业破产,“办成一个案子,毁了一个企业,下岗一批职工”,不符合司法效益和社会效益均衡的价值准则。

二、赔偿义务人认赔刑事法律效用的实体法依据

生态环境损害认赔与刑事认赔在价值功能方面均能够通过弥补权利主体损害来促进社会修复,且刑事认赔本身就为刑事司法中刑事法律效用判定服务,探讨赔偿义务人认赔的刑事法律效用,不可避免要参照刑事认赔乃至认罪认罚从宽制度的成熟经验。法律总是在不断接近自洽,却永远无法达到自洽,它总是从位于一端的生活之中采纳新的原则,又从位于另外一端的历史之中保留旧有的原则。参见[美]斯蒂芬· M.菲尔德曼:《从前现代主义到后现代主义的美国法律思想》,李国庆译,中国政法大学出版社2005年版,第199页。 因此,法律制度的完善是一个推陈出新、与时俱进的过程。

认罪认罚从宽制度是全面贯彻宽严相济刑事政策的重要举措,该制度对及时有效惩罚犯罪、加强人权司法保障、优化司法资源配置、提高刑事诉讼效率、化解社会矛盾纠纷、促进社会和谐稳定具有重要意义。参见卞建林、李艳玲:《认罪认罚从宽制度适用中的若干问题》,载《法治研究》2021年第2期,第18-19页。 从广义论,上述各重要意义均为认罪认罚从宽制度的刑事法律效用,是行为人认罪认罚的外部刑事法律效用;从狭义论,认罪认罚从宽制度的刑事法律效用仅指行为人认罪认罚可能获得的刑事从宽处理,是行为人认罪认罚的内部刑事法律效用。参见卞建林、李艳玲:《认罪认罚从宽制度适用中的若干问题》,载《法治研究》2021年第2期,第21页。 从宽仅涵盖实体法或者具有实体意义,不包括单纯为提高诉讼效率或保障被追诉人诉讼权益而采取的程序简化安排。参见卢建平:《刑事政策视野中的认罪认罚从宽》,载《中外法学》2017年第4期,第1011页。 以认罪认罚内部刑事法律效用为参照,赔偿义务人认赔刑事法律效用的研究限于狭义理解,即赔偿义务人认赔在刑事司法中可以获得什么样的从宽处理。对于“认赔如何从宽”的把握,离不开对“认赔为何从宽”这一实体法依据先决问题的探究。参见俞波涛、周少华:《刑罚正当化语境下的认罪协商》,载《国家检察官学院学报》2013年第3期,第121-128页。

(一)认赔从宽是恢复性司法理念的内在要求

恢复性司法作为一种主要的刑事司法模式贯穿于整个人类历史,这个结论是适用于全球的。Elmar G. M. Weitekamp & Hans Jürgen Kerner, Restorative Justice:Theoretical Fundations, Willan Publishing,2002,p.286. 恢复性司法能够解决被害人之需,重视被害人权益保护。[德]汉斯·约阿希姆·施耐德:《国际范围内的被害人》,许章润等译,中国人民公安大学出版社1992年版,第4页。 恢复性司法理念的运作模式可以简略归纳为“行为人认赔——受害者得到抚慰——法律上从宽——社会秩序恢复”,在此过程中,行为人、受害者、司法权威、社会秩序四方均不同程度受益(恢复),或者说恢复性司法运作机制将四方因为并非罪不可赦之行为所遭受的损害降至最低限度,从而有效节约司法资源John Braithwaite, Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts, in Michael Tonry eds., Crime and Justice: A Review of Research, Vol.25,The University of Chicago Press,1999, p.71. ,最终实现社会整体运行成本的大幅优化。参见刘晓虎:《恢复性司法研究——中国的恢复性司法之路》,法律出版社2014年版,第199页。 其中,行为人认赔与法律上从宽是恢复性司法理念能够正常发挥法律效用的关键节点。

在生态环境公益保护领域通过法律移植引入恢复性司法理念,有利于修复因行为人行为导致的生态环境损害和法律关系破坏。生态环境公益诉讼和生态环境损害赔偿将恢复性司法理念作为指导原则之一,依法责令行为人修复受损生态环境,以最大化保护公共利益,行为人对受损生态环境的修复可以作为量刑情节考虑。参见王平:《恢复性司法在中国的发展》,载《北京联合大学学报》2016年第4期,第76页。

恢复性司法理念已经作为指导性理念出现在多部法律文件中,其在环境犯罪领域的适用范围并不局限于“犯罪情节轻微”,即便造成严重后果的环境犯罪案件,在行为人积极履行民事修复、赔偿义务后,也不妨碍对其依法从宽处理。2021年,最高人民检察院在《检察机关办理长江流域非法捕捞案件有关法律政策问题的解答》中再次强调,检察机关应贯彻恢复性司法理念,与行为人积极沟通并鼓励其采取措施弥补损害。赔偿义务人认罪认罚与认赔均为刑事悔罪表现,可作为酌定情节在诉前和诉中予以从宽考量。因此,有学者从恢复性司法理念适用条件的角度提出,行为人认赔就应当从宽。参见毋郁东:《恢复性司法视野下的环境刑事司法问题研究——以古田县法院“补种复绿”生态补偿机制为例》,载《福建警察学院学报》2016年第4期,第24-33页。

在生态环境损害赔偿司法实践中,达成赔偿协议(认赔)可作为刑事酌定情节在刑罚裁量时予以从宽。例如,在“中兴能源装备案”中,赔偿权利人(行政机关)与赔偿义务人(犯罪嫌疑人)达成赔偿协议并全面履行,审判机关在说理部分认可恢复性司法理念在生态环境保护领域的指導意义,并在量刑时对被告人从宽处理。不同于有罪必罚的传统刑事司法理念和正义标准,恢复性司法追求被破坏的社会关系得到及时有效恢复,恢复损害比纯粹惩罚更符合现代法律的价值标准。在多数情况下,恢复性司法理念能够发挥应有的效用,行为人认赔可以取得司法机关的从宽处理。

但在个别案例中,行为人认赔并未获得相应从宽待遇,如在“赵向军案”参见杭州市中级人民法院(2020)浙01刑终215号刑事裁定书。 中,杭州市萧山区人民检察院与各犯罪嫌疑人开展赔偿协商并达成一致意见,各犯罪嫌疑人缴纳生态环境损害赔偿资金至区财政局汇缴专户。但是在达成协议后,行为人并未因此获得刑事处罚减免,故行为人以量刑时未考虑其积极缴纳了生态环境损害赔偿资金、量刑畸重为由提起上诉。

参考认罪认罚从宽制度的相关规则,行为人即使退赃退赔也不必然获得法律上的从宽处理。司法机关不仅需要考察行为人的退赃退赔情节,更要透过其退赃退赔的动机并结合犯罪行为本身等因素,综合评价一般预防和特殊预防必要性。以此类推,生态环境损害行为人认赔不会导致从宽的当然适用,司法机关还应结合案情综合判断。但是,如果司法机关认为不宜给予认赔行为人从宽待遇,则应当在量刑建议书或裁判文书中通过释法说理予以明确。在“赵向军案”中,司法机关并未说明不予以从宽的缘由,导致行为人不服判决,恢复性司法理念未能得到有效贯彻。

通过对比“中兴能源装备案”和“赵向军案”,恢复性司法理念有助于纠纷的实质化解,行为人认赔应当作为酌定量刑情节予以考虑,但不必然导致从宽处理结果。司法机关无论是予以从宽还是不予从宽,均应进行充分说理,以达到以理服人、以案释法的刑事司法效果。

(二)生态环境损害赔偿与生态环境刑事司法制度的衔接要求

生态环境损害赔偿制度赋予行政机关赔偿权利人主体资格,严格追究赔偿义务人生态环境修复责任,间接维护公共利益;生态环境检察公益诉讼制度赋予检察机关公益诉讼起诉人主体资格,代替公众向污染环境、破坏生态的行为人主张非特定化公共利益,或督促相关行政机关积极履职,行为人恢复原状、赔偿损失客观上与生态环境修复具有等价效果。两种制度均通过法律拟制赋予公权力机关相应诉权,保护生态环境,维护公共利益,因此,二者在制度功能方面存在一定的交叉竞合关系。参见周勇飞:《生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼的界分——功能主义的视角》,载《湖南师范大学社会科学学报》2020年第5期,第47-54页。 尤其在损害生态环境行为既涉及损害赔偿又涉嫌刑事犯罪的案件中,损害赔偿是由行政机关(赔偿权利人及其指定的部门或机构)启动生态环境损害赔偿诉讼还是由检察机关启动刑事附带民事公益诉讼来实现?实践趋势是由行政机关启动生态环境损害赔偿诉讼,检察机关仅就刑事部分提起公诉。从宏观上看,这种运作模式涉及两个公权力机关间的协作机制构建;从中观上看,行政机关索赔的效果有赖于检察机关对刑事部分的处理态度和力度;从微观上看,需要理清民事责任承担与刑事责任减免的内在逻辑。在实务中,赔偿义务人倾向于以生态环境损害赔偿来换取刑事从宽待遇,认赔的刑事法律效用高低往往直接决定赔偿义务人认赔动力的大小,因此,认赔从宽是生态环境损害赔偿制度与生态环境刑事司法制度衔接的重要一环。

1. 民事责任和刑事责任相对独立

认赔是赔偿义务人主动承担民事责任的表现,从宽是司法机关在刑事责任上的减免,二者原本归属于完全不同的责任评价机制。认赔之所以可以从宽,或民事责任承担会对刑事责任裁量产生效用,主要有两方面原因:一方面,因为赔偿义务人对赔偿的认可及履行直接推动生态环境的自然和社会修复,消弭其行为造成的损失,降低社会危害后果。对于行为人而言,积极退赃、赔偿损失与挽回损失的行为,通过与结果不法相抵销,减少了损害结果,特别是在财产犯罪中,成为减少不法的情节。参见张明楷:《责任刑与预防刑》,北京大学出版社2015年版,第349页。 另一方面,认赔能够影响量刑,还基于对刑事责任和民事责任相对独立而非绝对独立观念的认可。民事责任与刑事责任在传统上泾渭分明,即便行为人事后通过损害赔偿挽回损失,也无法获得刑事从宽。但是,极其严格地分离刑罚和损害赔偿的关系,在事实上是不可能的,因为刑罚和损害赔偿的基础——刑事不法和民事不法的界分未必那么清晰,在区分时更多是一个程度问题。参见[日]高桥则夫:《规范论和刑法解释论》,戴波、李世阳译,中国人民大学出版社2011年版,第23页。

民事责任与刑事责任的相对独立关系使得二者界限模糊,也为认赔的法律效用外溢到刑事领域提供了空间,但这种效用外溢应当有所限定,并非只要行为人认赔就必然得以从宽。正如储槐植教授所述,“由于法益自身的特点,并非一切犯罪类型都存在赎罪的可能。”储槐植、闫雨:《“赎罪”——既遂后不出罪存在例外》,载《检察日报》2014年8月12日,第003版。 如果行为人无法通过事后行为抵销实质违法,即便有认赔悔罪表现也不应予以从宽,或者在从宽的力度上较之实质违法能够抵销的情形要有所区分。例如,司法实践中出现的对自然名胜造成永久性损害的案例,即使赔偿义务人主动认赔,司法机关在考虑从宽时也应当保持慎重。参见上饶市中级人民法院(2018)赣11刑初34号刑事判决书。

2. 生态环境修复与刑事责任的辩证关系

法律责任是由于违反第一性法定义务而招致的第二性义务。参见张文显:《法学基本范畴研究》,中国政法大学出版社1993年版,第187页。 在生态环境刑事司法领域,行为人负有不得损害生态环境的禁止性义务,即第一性法定义务;行为人因损害生态环境而负有刑事责任,即第二性义务。因损害生态环境而招致法律责任负担,第一性法定义务与第二性义务之间客观上具有引起和被引起的因果关系。从否命题角度思考,未损害生态环境就不负刑事责任,但修复受损生态环境是否可以消灭或消减刑事责任?从逆命题角度思考,即便对行为人苛以刑事责任甚至民事、行政、刑事责任多管齐下,是否一定能够使受损生态环境恢复如初?

对于以上两个问题的解答需要引入能动的、面向未来的责任观念。行为人的违法行为可能同时招致民事责任、行政责任和刑事责任,但任何一种法律责任都是被动的、面向过去的责任,是传统重刑主义和报应观念下的纠纷解决机制。除犯罪情形特别严重外,被害人不仅在意行为人被判处何种刑罚,而且往往更关心自身损害能否得到弥补,因此,一种能动的、面向未来的责任观念更有利于实现对被害人权益的保障。参见卢建平:《刑事政策视野中的认罪认罚从宽》,载《中外法学》2017年第4期,第1016页。

生态环境不具有人格属性,法律将附着于生态环境上的相关利益诉权归属于行政机关和检察机关,由行政机关和检察机关代替“不会说话的”生态环境和“不便说话的”公众来主张权利。同一般刑事犯罪中的被害人相比,行政机关或检察机关对于让赔偿义务人受到刑事报应的期待并不那么强烈,他们更关注如何获得足额赔偿、实现生态环境修复。换言之,赔偿义务人受到刑事报应对于平复“社会处罚感情”的边际效应递减,而赔偿义务人认赔对于“社会复活”的边际效应递增。如果能够以适当的从宽代价换得“社会复活”,那么这种制度衔接不仅不会削弱刑法的权威,反而能够彰显人权司法精神。刑法的权威来自公民的持续性认可 参见周光权:《刑法学的向度——行为无价值论的深层追问》(第2版),法律出版社2014年版,第234頁。 ,如果社会普遍认为应当从宽的认赔不被认可,则刑法的权威会因为与社会通行观念相左而受影响。

赔偿义务人认赔的特殊形态可以很好地体现刑事责任与生态环境修复的辩证关系。刑事司法制度可以通过调整法律责任大小及承担方式促进生态环境修复。当赔偿义务人有认赔承诺但无力履行或无法全部履行时,司法机关不应因为行为人缺乏客观赔偿能力而否认其主观态度对于量刑的裁量价值,而是要在量刑时体现对“认赔者”和“拒赔者”的区别待遇。这种做法可在多种情形中发挥价值。一是行为人有赔偿意愿但短期内无法全部履行,司法机关对行为人的主观态度单独考量并适当从宽,鼓励行为人采取分期方式,或在可行的前提下采取劳务代偿方式,从而尽己所能完成损害修复。可以设想,如果在刑罚裁量时拒绝考虑行为人的主观意愿,则会大概率导致行为人配合意愿降低;二是行为人本人有赔偿意愿却无力履行,其亲友愿意代为履行,司法机关应当将“行为人主观认赔”与“亲友客观代赔”作为整体在刑罚裁量时考量,而不能死板地坚持主客观统一标准不予从宽或从宽力度过小,造成亲友因无法实现期待而难以达成赔偿协议;三是公司作为赔偿义务人有赔偿意愿但无力全部履行时,公司股东为了企业声誉、信用以及持续发展等原因愿意代为履行,出于对社会整体效益的衡量,此种情形应作为认赔情节给予刑事责任减免。

三、赔偿义务人认赔的刑事法律效用规范路径

在理清“认赔为何从宽”的基础上,接下来要面对“认赔如何从宽”的问题。从司法实践看,赔偿义务人认赔的刑事法律效用并未得到普遍认可,如前引“赵向军案”中,检察机关对行为人的认赔情节未给予从宽对待。从政策规范看,目前尚没有专门法律文件对赔偿义务人“认赔从宽”的普遍适用进行规定。从贯彻宽严相济刑事政策和恢复性司法理念的角度而言,探索、完善“认赔从宽”的规范路径,可以为政策选择和法律制定提供必要参考。

(一)认赔免于诉讼

首先,认赔免于诉讼是指赔偿义务人认赔具有免于启动生态环境损害赔偿诉讼的民事法律效用。生态环境损害赔偿磋商前置于赔偿诉讼,因此,就同一损害而言,如果赔偿权利人与赔偿义务人在磋商阶段达成协议并实际履行,则阻却赔偿诉讼启动。其次,认赔免于诉讼还包括免于启动生态环境民事公益诉讼。就同一损害同时提起生态环境损害赔偿诉讼与民事公益诉讼时,人民法院应优先审理生态环境损害赔偿诉讼。若赔偿义务人在赔偿磋商阶段和赔偿诉讼判决前认赔,则不再提起民事公益诉讼。最后,认赔免于诉讼在刑事司法领域亦能发挥效用,这也是本文探讨的重点。

1. 认赔免于启动刑事附带民事公益诉讼

刑事附带民事公益诉讼本质上是民事诉讼,但由于在刑事诉讼中提起,由犯罪行为造成,因此,除适用民事实体法、民事程序法和刑事实体法外,还应当适用刑事程序法的理念和制度。之所以将免于刑事附带民事公益诉讼作为认赔的刑事法律效用之一,是因为此类诉讼与刑事诉讼不仅在起诉主体上均为检察机关,实体处理上存在牵连,而且涉及与生态环境损害赔偿的制度衔接。

生态环境损害涉嫌刑事犯罪案件中,如果民事追责主体与刑事追责主体不一致本文不考虑法律规定的组织提起民事公益诉讼的情形。 ,则认赔具有免于启动刑事附带民事公益诉讼的效用。对于同一损害,赔偿权利人启动生态环境损害赔偿磋商并达成赔偿协议后,检察机关不得再启动附带民事公益诉讼,检察机关仅可就生态环境损害赔偿未覆盖或新发现的损害提起诉讼。如果民事追责主体与刑事追责主体均为检察机关,则行为人认赔无法阻却刑事附带民事公益诉讼启动。一方面,因为检察机关不具有赔偿权利人主体资格,无法与赔偿义务人开展磋商或达成赔偿协议;另一方面,检察权谦抑性行使原则与法律监督者身份要求检察机关不能过于积极主动地与行为人展开民事协商。实务中常见的模式是检察机关与行为人就民事赔偿事先达成和解,而后通过提起附带民事公益诉讼将和解内容确定为民事判决的内容。因此,认赔阻却刑事附带民事公益诉讼的适用情形有诸多限制,只有在民事追责主体与刑事追责主体不一致时才会发挥效用。

2. 认赔免于启动刑事诉讼

未经法院依法判决对任何人不得确定有罪,是刑事诉讼法的基本原则之一。假如刑事诉讼程序未能启动,则无法对行为人进行有罪认定,因此免于启动刑事诉讼具有“出罪”的效果。“出罪”和“免于诉讼”存在差异。“出罪”属于刑事定罪范畴,而“免于诉讼”属于刑事处罚范畴。以是否需要经过审判程序评价为区分标准,“出罪”的概念比“免于诉讼”更为广阔,“免于诉讼”必然“出罪”,但“出罪”不必然“免于诉讼”。不同司法机关对“情节显著轻微危害不大”进行认定会适用不同的法律术语。公安机关和检察机关作出认定,既可用“出罪”也可用“免于诉讼”,而审判机关作出认定只能用“出罪”,因为案件已经进入司法审判程序,此时不存在“免于诉讼”的可能。但无论是“出罪”还是“免于诉讼”,二者都是对“情节显著轻微危害不大”法律效果的直接反映,故本文在此将二者一并进行讨论。 关于赔偿义务人认赔是否具有免于启动刑事诉讼的效用,具体分为法定不起诉和酌定不起诉两种情形。

(1)法定不起诉

《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第13条“但书”规定不作犯罪认定的实质条件为“情节显著轻微危害不大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)第16条规定的第一种“法定不起诉”情形为“情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的”,不予追究刑事责任。虽然两条文分别从立法刑法学的立罪论与司法刑法学的定罪论进行不同逻辑建构参见王强:《我国〈刑法〉第13条但书规定新解——兼论但书在犯罪构成理论中的展开》,载《法律科学》2011 年第 5 期,第86页。 ,但均表明情节显著轻微危害不大构成“出罪”或免于诉讼的实质要件。至于情节显著轻微和危害不大之间的逻辑关系,有学者从主客观相统一的角度认为,二者相结合构成社会危害性的全部内涵,只有二者同时具备才能适用“但书”规定。参见储槐植:《刑事一体化论要》,北京大学出版社 2007 年版,第 95 页。 但也有学者认为,情节显著轻微揭示了危害行为的动态发展,危害不大揭示了危害行为的静态结局,二者系行为危害性的一体两面,任何一个均可作为排除犯罪性的依据。参见彭文华:《刑法第13条但书规定的含义、功能及其适用》,载《法治研究》2018年第2期,第80-81页。 后一種观点得到了司法实践佐证,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)第3条第4款规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,情节显著轻微的,不作为犯罪处理。这里只强调情节显著轻微而未要求危害不大,免于诉讼的效果已然实现,可见两者各自构成“出罪”或免于诉讼的充分条件而非必要条件。

按照上述第二种观点,如果生态环境损害行为情节显著轻微或危害不大,则当然产生免于诉讼的效力,赔偿义务人认赔仅会强化这种效力。问题在于,情节显著轻微或危害不大该如何把握,是仅仅对事中行为的评价还是可以包含对事前、事后行为的认可?不同的理解会对法定不起诉的适用产生影响。若生态环境损害行为对生态环境有一定危害甚至相当大的危害,但赔偿义务人认赔使得这种危害大幅降低甚至消于无形,是否可以作出情节显著轻微或危害不大的认定,将成为认赔能否免于诉讼的关键。 情节显著轻微中的情节包括与行为相关的罪中情节,人们并无异议,但学界对罪前情节和罪后情节是否应纳入考量则观点不一。有学者认为,情节显著轻微中的情节应是定罪情节和概括情节,既包括罪中情节,又包括罪前情节和罪后情节。参见储槐植、张永红:《刑法第 13 条但书与刑法结构——以系统论为视角》,载《法学家》2002 年第 6 期,第43页。 也有观点认为,情节是指行为过程中影响行为法益侵犯性与非难可能性的各种情况,但不应包括行为前后的表现参见张明楷:《刑法原理》,商务印书馆 2011 年版,第 70 页。 ,如果将行为前后的表现也包括进去,等于将与行为间接相关的情节也纳入定罪的情节范畴,这显然是不妥的。参见彭文华:《刑法第13条但书规定的含义、功能及其适用》,载《法治研究》2018年第2期,第80页。 从危害行为动态发展的角度来看,情节显著轻微作为定罪情节,应当着重于罪中行为本身的评价,赔偿义务人即便事后认赔也无法抹消或弱化其先前已经超过情节显著轻微限度的行为。至于危害不大,是指综合考察犯罪共同要件和全案情节,行为对社会的危害尚不属于严重,即行为对社会的危害在量上还未达到一定程度。危害不大既包括行为客观方面内容,也涵盖主观方面内容,是从主客观统一角度阐释行为的社会危害性。参见储槐植、张永红:《刑法第 13 条但书与刑法结构——以系统论为视角》,载《法学家》2002 年第 6 期,第43页。 按此逻辑,赔偿义务人认赔既能体现主观恶性降低,又能通过生态环境修复与赔偿消减危害结果,最终达到消解社会危害性的效果,再结合案情对行为人作出危害不大的认定,符合恢复性司法理念和刑法谦抑原则。司法实践在一定程度上已经突破了“犯罪事后行为只能影响量刑,不能影响定罪”的法则。例如,自2011年以来,最高人民法院、最高人民检察院联合出台多部司法解释,先后对诈骗、盗窃、敲诈勒索、抢夺等刑事案件适用法律作出规定,行为人退赃退赔并符合一定条件,可以通过不起诉“出罪”。当然,这种认定仍需谨慎为之,司法机关应当综合考虑行为人主观恶性、行为是否涉及人身危害、生态环境修复可能性及修复效果等多种因素。

(2)酌定不起诉

根据《刑事诉讼法》相关规定,酌定不起诉的适用条件有两个:一是犯罪嫌疑人的行为已构成犯罪,应当负刑事责任;二是犯罪行为情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚。酌定不起诉的情形包括三类:一是犯罪情节轻微,具有刑法总则规定的免除处罚情节;二是犯罪情节轻微,具有刑法分则或司法解释规定的免除处罚情节;三是虽然没有法定免除处罚情节,但检察机关综合案件事实和犯罪嫌疑人的表现,认为犯罪情节轻微,不需要判处刑罚。检察机关经过对案件事实的审查,根据犯罪手段、危害后果、犯罪动机等,认为犯罪嫌疑人主观恶性较小、社会危害和社会危险性不大,属于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以作出不起诉决定。参见刘岳、李诗江:《相对不起诉适用条件与法律意义》,载《检察日报》 2018年4月20日,第003版。 结合《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定,生态环境损害涉嫌犯罪的案件中,赔偿义务人认赔获得酌定不起诉从宽待遇的条件可归纳为:行为人犯罪情节轻微并主动认赔,经司法机关结合其他因素依法综合认定不需要判处刑罚的,可以免于提起刑事诉讼。司法机关对认赔酌定不起诉的判断存在自由裁量空间,既可以作出也可以不作出起诉决定。同时,司法机关自由裁量权的适用应当具有标准,即只有在不起诉比起诉更有利时,才能作出不起诉决定,以避免不当适用造成消极影响。

《检察机关办理长江流域非法捕捞案件有关法律政策问题的解答》的相关规定为认赔酌定不起诉的司法实践提供了必要指引。行为人非法捕捞对生态造成破坏,但如果能够积极认赔并采取增殖放流、劳务代偿、替代履行等方式修复生态,该情节可以作为主观恶性不大、刑事预防必要性较小的认定依据之一,检察机关可结合案情作出不起诉决定,有利于贯彻宽严相济、少捕慎诉的刑事政策。实务中,各地司法机关对于非法捕捞罪的起诉和从宽标准把握尺度不一。例如,行为人因使用渔网非法捕捞0.9公斤水产品被公安机关抓获,行为人被捕后认罪认罪认赔,并采取增殖放流措施恢复生态,但依然被判处自由刑和罚金刑。参见大方县人民法院(2019)黔0521刑初320号刑事判决书。在另一起案件中,行为人采用电鱼方式非法捕捞水产品16.5公斤,归案后认罪认罚认赔,最终仅被判处罚金刑。 参见常熟市人民法院2018苏0581刑初1459号刑事判决书。

(二)认赔免于刑罚

从刑事责任承担角度对比,免于刑罚要比免于刑事诉讼的负担更重。综合上文对赔偿义务人认赔免于刑事诉讼的分析,以“举重以明轻”的类比解释方法视之,如果认赔免于刑事诉讼具有适用可行性,则认赔免于刑罚就更能够适用。

免于刑罚具有明确的法律依据,根据《刑法》第37条的规定,对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的规定,当事人达成刑事和解协议,应综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔礼道歉以及真诚悔罪等情况,对犯罪较轻的,可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第8条第2款亦有类似规定。因此,免于刑罚的关键在于犯罪情节轻微,达到“不具有可罚性”的程度,而犯罪情节轻微与否是对于犯罪客观方面的评价,是对过去行为的认定。

结合免于刑罚的适用条件,认赔免于刑罚成立的途径有两个:一是赔偿义务人通过事后的认赔可实质影响司法机关对犯罪情节是否轻微的认定,即认赔效力及于过去行为,使较重或严重的犯罪情节因赔偿义务人认赔而变得“轻微”,且这种溯及力得到法律认可;二是犯罪情节轻微这一条件已经具备,司法机关基于自由裁量权既可以作出免于刑罚的决定也可以作出不免于刑罚的决定,但由于赔偿义务人认赔而使司法机关自由裁量的天平向免于刑罚一边倾斜。第一种途径缺乏理论支撑,实践难度较大,而第二种途径的可行性较强。

(三)认赔从轻、减轻处以刑罚

相较于认赔免于诉讼、认赔免于刑罚,司法机关对于认赔从轻、减轻处以刑罚的适用更有把握,也是赔偿义务人认赔刑事法律效用最集中的体现。原因在于,司法机关通过发布指导文件的形式对赔偿义务人认赔从轻、减轻处以刑罚作出了相对明确的要求。例如,最高人民检察院《关于全面履行检察职能为推进健康中国建设提供有力司法保障的意见》提到,“行为人主动采取补救措施,消除污染,积极赔偿,防止损失扩大的,依法从宽处理”;《检察机关办理长江流域非法捕捞案件有关法律政策问题的解答》进一步明确,积极承诺及履行生态环境修复义务等悔罪表现可以作为非法捕捞水产品罪的从宽处罚情形。 从实践看,赔偿义务人认赔作为刑事酌定从轻、减轻情节当无争议,因此,对于认赔从轻、减轻处以刑罚的探讨应集中于另外两个维度,即认赔应否上升为法定从轻、减轻情节以强化其从宽效力,以及如何界定认赔从轻、减轻处以刑罚裁量因素以规范司法机关裁量权的行使。

1. 认赔作为法定从轻、减轻情节

归根结底,赔偿义务人认赔应否作为法定刑事从轻、减轻情节涉及情节法定化的渊源和必要性问题。渊源分析为情节法定化提供法律依据,必要性分析为情节法定化提供正当性基础。只有二者同时满足,情节法定化才能实至名归。

在渊源方面,赔偿义务人认赔情节法定化可参照认罪认罚情节。《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》明确了自愿认罪、退赃退赔、赔偿被害人损失并取得谅解、达成刑事和解协议的法定从宽效力。如果将赔偿权利人或生态环境归于广义被害人的范畴,则赔偿被害人损失并取得谅解,可作为赔偿义务人认赔情节法定化的最初渊源。在随后的演化中,退赃退赔、赔偿损失、赔礼道歉等情节被认罪认罚从宽制度吸收,作为行为人悔罪态度和悔罪表现的综合考量因素。参见《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第7条第2款。 虽然生态环境损害赔偿制度中的认赔有别于刑事司法中的认赔,但赔偿义务人对于赔偿权利人认赔、达成赔偿协议、积极修复生态环境与认罪认罚中的赔偿损失、取得谅解书、签订和解协议在考量行为人悔罪态度上具有等价性,因此,赔偿义务人认赔情节法定化具有现实参照。

在必要性方面,赔偿义务人认赔情节法定化可以从三个角度分析。一是从本质看,法定适用相对于酌定适用是以法律明文规定的形式对司法机关自由裁量空间的限缩。目前,司法实践对认赔本身的认识和从宽标准的把握差异较大,不利于激发赔偿义务人承担损害赔偿责任的积极性,也不利于增强量刑的公开透明性。限缩司法机关的自由裁量权对确保“同案同判”、缩小量刑差异有所裨益。二是从认赔从轻、减轻处以刑罚情节本身看,酌定适用不足以体现认赔的刑事法律效用。法定适用因具有法律明文规定而有助于行为人坚定认赔的决心,而酌定适用的或然效力可能使行为人对认赔犹豫不决,且司法机关并不总是倾向于对认赔的行为人给予相应的从宽处理。将认赔情节法定化不仅有利于行为人积极认赔,也有利于提高司法公信力。三是从横向比较看,认罪认罚、退赃退赔、达成和解协议均作为法定刑事从宽情节适用参见刘辰、周健:《认罪认罚量刑建议的几个理论问题》,载《法治现代化研究》2020年第1期,第38页。 ,那么运作机制与价值相似的认赔同样应当被确立为法定情节。

此外,“宽容性”是检察权谦抑原则的内涵之一参见吴应甲:《中国环境公益诉讼主体多元化研究》,中国检察出版社2017年版,第156页。 ,赔偿义务人认赔可最大限度弥补自己先前行为对生态环境本身和公共利益造成的损害,是主观恶性和社会危害性减少的表现,检察机关对认赔的赔偿义务人宽容对待并无不当。从反面看,如果认赔缺乏从宽的稳定预期,赔偿义务人的认赔动力将大幅降低,不利于深層次化解矛盾和修复生态环境。因此,赔偿义务人认赔情节法定化有现实基础和实践需求。

2. 认赔从轻、减轻处以刑罚的裁量因素

赔偿义务人认赔无论作为酌定情节还是法定情节均属于司法机关自由裁量权范畴,那么在适用时应注重对裁量空间的限定,既要防止应予从宽的赔偿义务人未得从宽,又要避免对认赔行为人过度从宽。参见张俊、汪海燕:《论认罪认罚案件证明标准之实践完善——兼评〈关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见〉》,载《北方法学》2020年第3期,第85-87页。 2019年,“两高三部”《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》要求严格适用不起诉、缓刑、免于刑事处罚,亦是出于提高刑罚裁量透明度、公信度、精准度的考量。认赔从轻、减轻处以刑罚裁量因素的引入,有助于实现上述目标。

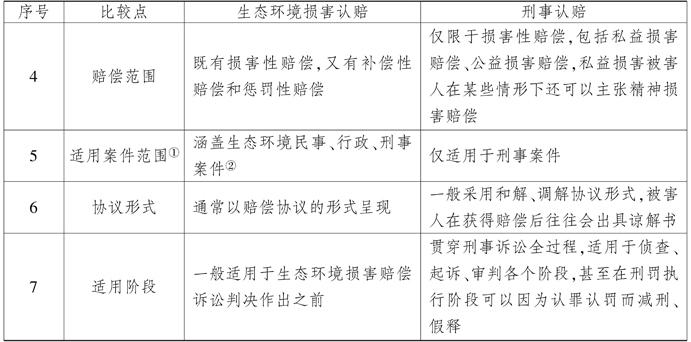

认赔从轻、减轻处以刑罚裁量因素是指影响认赔对刑事从轻、减轻处罚裁量的因素。赔偿义务人认赔从轻、减轻处以刑罚的裁量因素至少应当包括四种。一是认赔的主动性,赔偿义务人认赔的主动性越高,从轻、减轻幅度应当越大。赔偿义务人在第一时间主动向有关机关认赔,自然比经有关机关政策宣教、释法劝导后认赔的主动性要高,而劝导后认赔又要比强制措施压力下认赔的主动性高。二是认赔的阶段,賠偿义务人越早认赔,所获得的从轻、减轻待遇应当越高。行为人在案发前主动向有关机关投案自首并积极表示认赔,在有关机关介入调查、侦查后认赔,在赔偿磋商后认赔,在赔偿诉讼程序开始后、终结前认赔,或者在刑事附带民事公益诉讼进行过程中认赔,所具有的从宽效力应当有所区分,从而以梯级激励手段促使赔偿义务人尽早赔偿,受损生态环境及时修复。三是认赔的形态或者认赔的彻底性,标准形态应当比特殊形态从轻、减轻的幅度大。赔偿义务人既有认赔承诺又有认赔履行的标准形态,最利于及时有效修复受损生态环境,仅有认赔承诺但缺乏履行能力的特殊形态的价值不宜整体否定,但在从宽幅度上的差异相较于一般形态要有所体现。四是认赔的稳定性,稳定认赔应比存在反复或反悔认赔的从轻、减轻幅度大一些。参见唐清宇:《论〈刑事诉讼法〉制度设计中认罪认罚从宽的证明》,载《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2019 年第4期,第94页。 制度设计理念是希望赔偿义务人能够自作出承诺后坚决履行,稳定认赔,从而节省成本、提高效率。但不排除赔偿义务人在达成赔偿协议后出于各种原因讨价还价、反复协商的情形,甚至可能存在赔偿义务人履行部分赔偿义务后反悔并终止履行的情形,那么在刑罚裁量规则上应当对各种情形充分考量。为便于直观展现认赔各裁量因素对于刑事从轻、减轻幅度的影响,列表如下。

上表仅简单列举能够起到刑事从轻、减轻法律效用的四种主要裁量因素,实践中还可能存在其他多种裁量因素,而每一裁量因素又可以包含至少一种裁量因子。例如,认赔的形态裁量因素就可以包含标准形态和特殊形态两种裁量因子。通过对不同裁量因子赋值,可以实现刑罚从轻、减轻幅度的精准量化,有利于规范司法机关的自由裁量权,提高刑罚裁量的科学性和透明度,这也是以后值得研究的方向。

四、结语

生态环境损害赔偿制度与刑事司法制度衔接是理论和实践中的热门议题,赔偿义务人认赔刑事法律效用研究可为两种制度衔接提供新的切入点,民事责任与刑事责任的相对独立性是认赔具有刑事从宽效用的突破口。赔偿义务人认赔有利于刑事法益保护与修复,而通过建立认赔从宽共识以充分发挥认赔刑事法律效用,可反向促进赔偿义务人积极承担赔偿责任,从而形成良性循环的运作机制。赔偿义务人认赔从宽具有实体法依据,在规范路径方面,赔偿义务人认赔从宽应当依托现有刑事法律体系,参照认罪认罚从宽制度的规则理念,从认赔免于诉讼,认赔免于刑罚,认赔从轻、减轻处以刑罚三个方面细化刑事法律效用。通过制度化和量化手段规范司法机关自由裁量权的行使,既有利于彰显司法公正和人文关怀,更有利于生态环境实际修复。

On the Criminal Utility of Obligors Acknowledgement of Indemnity for Ecological & Environmental Damage

ZHANG Hui

(Law School, Anhui University, Hefei 230601,China)

Abstract: The research on criminal utility of obligors acknowledgement of indemnity could provide a point-cut for linking up ecological & environmental damage indemnity mechanism with criminal justice system, and the fact that civil liability and criminal liability are relatively independent and dialectical offers a breakthrough to the understanding of indemnity acknowledgements criminal utility. Indemnity acknowledgements criminal utility can be best demonstrated by building consensus via the concept of “indemnity acknowledgement resulting in lenient punishment”, which can stimulate the obligor to actively take responsibility. With regard to the methodology of “indemnity acknowledgement resulting in lenient punishment”, current criminal legal system shall be based on and the concepts of “plea of guilty resulting in lenient punishment mechanism” shall be referred to, and finally the criminal utility can be realized via “indemnity acknowledgement resulting in exemption of litigation”, “indemnity acknowledgement resulting in exemption of punishment”, and “indemnity acknowledgement resulting in lighter or degraded punishment”. It will be beneficiary for clarifying the legal utility boundary of indemnity acknowledgement as well as regulating judiciary authorities discretion.

Key Words: ecological & environmental damage; indemnity obligor; indemnity acknowledgement; plea of guilty resulting in lenient punishment; criminal utility

本文责任编辑:邵海

收稿日期:2021-06-23

作者简介:张辉(1981),男,安徽蚌埠人,安徽大学法学院副教授,法学博士。

①参见《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》第17条、第18条。