后疫情时代的在线诉讼:路向何方

2021-12-24左卫民

摘要:在后疫情时代,在线诉讼的实践运行样态较疫情发生初期显现出较大变化。实证考察发现,其主要表现为适用率整体下降、适用范围相对缩小,阶段型适用模式逐渐取代原有全流程型为主导的适用模式等。由此可见,在线诉讼的适用深受疫情形势变化的影响,当疫情趋于缓和时,在线诉讼的适用率便开始缩减。据此,我们易将在线诉讼仅视为配合疫情防控需要的权宜之计,但事实上,在线诉讼实践的效果性及运行机制的完整性都决定了其本身所具有的独立性,这在一定程度上意味着其可能成为未来司法实践中的主流。至于我国在线诉讼的远景,或许不是采取域外学者认为的颠覆性进路,而应当以司法实践者的需求为导向并始终秉持一种积极、审慎的态度,在不断试错的基础上稳步前进。

关键词:后疫情时代;在线诉讼;在线法院;独立性;实证研究

中图分类号:DF72文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2021.06.03

一、引言

毋庸讳言,2020年初发生的新冠肺炎疫情明显改变了人类社会的发展进程,不论是生产还是生活都卷入了疫情的“旋涡”,司法活动也难以置身事外。但与其他行业相比,司法所具有的特殊性在于其对“亲历性”的要求,这种亲历性要求当事人应在特定的时间与场合,由人民法院就特定的纠纷居中裁判。显然,司法活动对亲历性的强调一定程度上有悖于疫情防控的相关要求。然而,司法活动作为国家公权力行使的一部分,无法因为疫情的发生便草率中断,故探求既能够满足司法活动亲历性的要求,又在最大程度上降低疫情扩散可能的诉讼方式,便构成疫情防控期间各级人民法院的急迫任务。“不碰头”的在线诉讼因能兼顾疫情防控与审判工作,在疫情期间成为传统诉讼方式的替代方案。①

如果说疫情的发生促进了在线诉讼在实践中的普遍适用,那么,疫情形势的变化是否也在相当程度上影响在线诉讼适用率的高低呢?换言之,在疫情发生之初,在线诉讼几乎一夜之间实现了从“零”到“有”再到“多”的突破;那么,在疫情形势逐渐趋于缓和的当下,在线诉讼是否会销声匿迹?如果在线诉讼依然在实践中较为普遍地适用,又与疫情集中发生期存在什么区别?上述系列问题值得研究。需要注意的是,最高人民法院于2021年6月颁布《人民法院在线诉讼规则》(以下简称《在线诉讼规则》),并已于2021年8月正式生效执行。这一文件的出台意味着决策层将在线诉讼作为一项常规化的诉讼模式予以对待,并致力于将其作为一种新型诉讼形式进行打造。近期公布的《中华人民共和国民事诉讼法(修正草案)》亦强调了在线诉讼与线下诉讼活动具有同等的法律效力。就此而言,《在线诉讼规则》的出台以及《民事诉讼法》的修订为上述问题的解读增添了一定的方向性。因此,本文旨在对疫情影响减小、生活逐渐回归常态的背景下,在线诉讼的运行情况进行考察,以期把握疫情防控常态化的后疫情时代在线诉讼的整体面貌,并探析未来的在线诉讼。

一、后疫情时代的在线诉讼:如何展开

此前研究发现,新冠肺炎疫情发生初期,在线诉讼广泛适用于不同种类的案件,且普通程序与简易程序的案件均有之,但从运行效果来看,其庭审效果往往不及线下诉讼。左卫民:《中国在线诉讼:实证研究与发展展望》,载《比较法研究》2020年第4期,第164-167页。 那么,在后疫情时代,在线诉讼在上述方面又如何呢?对此,笔者针对作为民事诉讼程序改革试点地区的C市两级人民法院在线诉讼情况展开了实证研究。

(一)适用率降低但趋于稳定

从历时的角度看,在新冠肺炎疫情防控常态化的背景下,在线诉讼尤其是在线庭审在我国持续展开,并随着疫情的起伏而变化。以C市为例,据统计,2020年前,C市两级人民法院在线庭审数量极少,除P区人民法院因设立互联网法庭2019年有30余件涉互联网案件在线开庭外,其余人民法院在线开庭几乎为0。但在新冠肺炎疫情发生的特殊背景下,在线庭审的适用数量呈现出暴发式增长的态势。如图1所示,2020年3月,C市基层人民法院在线庭审适用率达到峰值37.21%。这种前所未有的审判形态变化凸显了中国司法是如何因应外界因素的显著变化而做出大幅度调整的。但随着4月份疫情的相对缓和,在线庭审的案件数量出现了断崖式下降,在线庭审的适用率也从占开庭总量的近四成下降至15.01%。在随后的5月,在线庭审的适用率更是回落至9.87%。整体来看,2020年1月至5月,C市基层人民法院在线庭审适用率呈现出倒“V”字形的状态。进入到2020年6月,全国疫情基本得到有效控制,C市基层人民法院在线庭审适用率继续走低,下降至9月的最低点3.61%。在此后的半年多时间里,由于部分地区疫情的反复,C市基层人民法院在线庭审适用率虽然相较于9月有所回升,但基本稳定在7%左右低位运行。

与之相似,全国其他地区在线诉讼的适用情况也大致经历了这一起伏的过程。以上海为例,2020年2月3日至4月28日,上海两级人民法院在线庭审(含调解、听证、谈话,下同)达13173场,较2019年的48场增长了270多倍,月平均在线庭审达4391场。但在5月至9月,平均每月在线庭审3033场,仅占疫情初期在线庭审月平均场次的69%。刘晓云:《上海市高级人民法院工作报告—2021年1月26日在上海市第十五届人民代表大会第五次会议上》,载《解放日报》2021年2月1日,第5版。 整体而言,在线诉讼尤其是在线庭审的适用与疫情的防控形势存在较为紧密的关联,表现为其随着疫情的发生而激增,又随着疫情的逐渐消退而在实踐中“遇冷”。

(二)适用范围以“适宜”为原则

2019年12月28日,全国人民代表大会常务委员会通过的《关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》(下文简称《改革试点工作决定》),标志着在线诉讼开始从各地人民法院的零星探索转变为国家层面的战略推进。为推动试点改革的顺利进行,最高人民法院随后印发了《民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》(下文简称《改革试点实施办法》),根据《改革试点实施办法》的规定,“经当事人同意,适用简易程序或者普通程序审理的案件,均可以采取在线视频方式开庭”,即试点改革期间在线诉讼的适用条件主要考量当事人的意愿。随着新冠肺炎疫情的发生,为兼顾疫情防控与审判工作的进行,2020年2月,最高人民法院印发《最高人民法院关于新冠肺炎疫情防控期间加强和规范在线诉讼工作的通知》,扩大了在线庭审的适用范围,明确疫情防控期间民商事、行政案件一般均可以采取在线方式开庭。此后,随着改革试点的深入以及实践经验的积累,最高人民法院在此基础上颁布《在线诉讼规则》,以司法解释的形式进一步明确了在线诉讼适用案件的范围及其需考量的因素;详言之,人民法院进行在线诉讼时不仅有案件范围的限制,还应综合考虑案件情况、当事人意愿和技术条件等因素,这无疑为在线诉讼的适用划定了更为具体明确的范围。

实证考察的结果也一定程度上反映出相关变化。与疫情期间在线诉讼的广泛适用不同,后疫情时代在线诉讼的适用范围有所缩减,通常在有适宜的案件且当事人同意的情况下才会适用在线诉讼。具体而言,实践中在线诉讼的启动通常需经历两个步骤,其一,在线庭审的启动以获得当事人的同意为前提,即在线庭审的启动应尊重当事人的程序选择权。其二,对于当事人的同意与选择,人民法院仍具有最后的审查判断权,只有适宜在线进行的案件才能正式开启在线诉讼程序。通常具备以下特征的案件被视为适合进行在线庭审的案件:一是当事人应对案件的事实争议不大或仅存在法律争议;二是案件涉及的证据数量较少,且不存在需要证人出庭的情况。

(三)适用模式以阶段型在线为主

以在线诉讼的适用环节数量为标准,在线诉讼主要可分为全流程型与阶段型两种适用类型。亦有学者将此称为“全程性模式与阶段性模式”,参见侯学宾:《我国电子诉讼的实践发展与立法应对》,载《当代法学》2016年第5期,第5-7页。全流程型是指诉讼活动实现了案件从起诉、立案到庭审、宣判、执行等诉讼环节全部在线完成。实践中,这种全流程的在线审理机制最早依托于互联网法院的改革试点,并形成了“网上纠纷网上审理”的司法新模式。就其功能实现而言,互联网法院通过打造一个集成化、开放化的内外互通的平台,将当事人在线起诉、应诉、举证、质证、参加庭审以及法官立案、分案、审理、评议、判决、执行等需求集中一体,从而使得诉讼的全部流程均可通过特定的网上平台进行。而阶段型是指民事诉讼过程中,部分诉讼环节采取在线化的方式进行,但也有部分环节依然采取传统的线下诉讼方式进行。其关注的重点是对单一诉讼环节的在线化构建,具有分段式、板块化的特征。

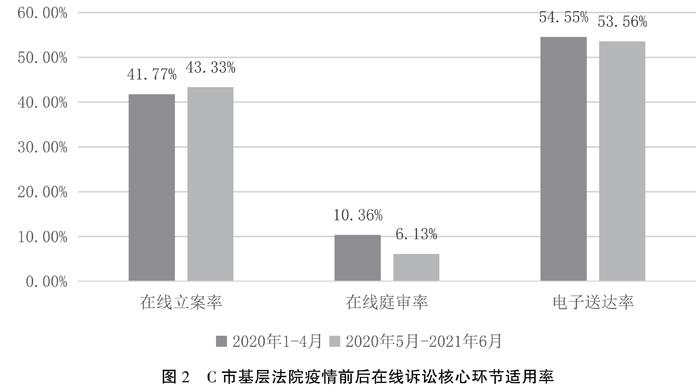

相较于全流程在线审理机制在互联网法院的普遍适用据统计,三大互联网法院已有近九成的案件实现了全流程在线审理。参见中华人民共和国最高人民法院编:《中国法院的互联网司法》,人民法院出版社2019年版,第16页。,普通人民法院对此机制的适用却较为少见,通常仅对适宜在线审理的环节在线进行。如图2所示,疫情期间C市基层人民法院在线诉讼的各个环节的适用情况都存在较大差异,且在后疫情时代,上述差异更是呈现出扩大的趋势。具体而言,在在线诉讼的三个核心环节中,电子送达的适用率始终都居于首位,位列第二的则是在线立案的适用率。相比之下,在线庭审的适用情况就显得十分有限,其适用率与另外两个环节均存在巨大的差距。

整体而言,实践中普通人民法院绝大部分案件均采用了阶段型的在线诉讼模式,且以非庭审环节的适用为主。上述数据意味着,普通人民法院的在线诉讼并非以全流程在线审理为至上目标,而是根据案件及当事人的具体情况,有选择性地将某些诉讼环节在线进行。

(四)整体上以混合适用为主

一方面,这种混合适用体现为过程的环节性与贯通性相结合。即案件既可以全流程在线审理,也可以部分环节在线进行;既可以庭审环节在线化,也可以其他诉讼环节在线化。另一方面,混合适用还体现为庭审当事人在线化的差异性。即适用在线庭审的案件,既可以各方当事人都在线参与庭审,也可以部分当事人在线参与庭审,部分当事人线下参与庭审。换言之,在线庭审充分考虑了当事人的意愿及其自身的技术条件:当事人同意在线庭审且具备相应技术条件的便可以在线参与庭审;相反,如果一方当事人不具备在线参与庭审的条件或不同意在线庭审且具备正当理由的,便可以采用线下的方式参与庭审。

与上述特征密切相关,不同诉讼环节以及诉讼当事人可以灵活地进行线上线下的转换。这便要求人民法院既保障线上线下材料流转的统一性与便捷性,还要确保已完成诉讼环节的效力。同时,根据案件的具体情况,及时调整当事人参与诉讼的方式,能在线的尽量在线,不适宜在线的也能灵活退出,及时通过线下方式参与诉讼,确保案件审理的顺利进行。

二、权宜之计或未来主流:在线诉讼的独立性论证

毋庸置疑,相较于疫情发生初期,疫情防控常态化的后疫情时代的在线诉讼于实践运行中出现了明显“降温”,整体适用率降低且以阶段型适用模式为主。那么,这是否意味着在线诉讼仅是一种应对新冠肺炎疫情的权宜之计?笔者认为,一方面,新冠肺炎疫情的形势的确在一定程度上决定了在线诉讼适用率的高低。为防控疫情,减少传染,疫情期间我国与其他一些国家的法院都尽可能推迟了开庭排期,基本采取了待疫情缓和后再开庭的应对策略。但这并不意味着纠纷停止产生,相反,疫情有时还可能起到放大社会矛盾的效果。因此,司法更需要回应与疏导,确保整个社会的有序运转。此外,一味等待不仅是对当事人权利的克减,也无助于司法公信力的维护与构建。在此背景下,在线诉讼这种“不到院”的诉讼方式便成为兼顾疫情防控与审判工作的最有效途径,我国与多国法院也因此加大了在线诉讼的探索与适用力度。可以说,疫情加速了在线诉讼的探索与展开,其在很大程度上是一种为应对疫情而不得已采取的权宜之计。

但另一方面,基于以下理由,在线诉讼不应仅仅被视为一种权宜之计,其在疫情防控常态化的后疫情时期具有继续使用的独特价值与意义。其一,从客观层面上来说,疫情防控常态化在一定程度上决定了在线诉讼将继续成为人民法院应对疫情的重要方式。从全球范围来看,目前新冠肺炎疫情已扩散至全世界各大洲,且感染人数仍在持续攀升。尽管我国展开了科学严格的防疫措施,但自2020年4月大规模疫情基本得到控制以来,由于世界的逐步联通以及新冠病毒的不断变异,国内零星散发病例和局部暴发疫情的情况时有发生,且上述风险依旧存在。

其二,更重要的是,在线诉讼同时也是人民法院应对案多人少矛盾的重要解决机制。近年来,为了应对中国民事司法的“诉讼爆炸”,“法院除了采用增人、加班等传统方式外,亦采取了诸如强化审判管理、简化程序、转移非审判事务等措施”左卫民:《“诉讼爆炸”的中国应对:基于W区法院近三十年审判实践的实证分析》,載《中国法学》2018年第4期,第247-255页。 ,但案多人少的矛盾依然十分严峻。在此背景下,在线诉讼实际上在疫情前作为一种有助提升司法效率的技术方案出现在中国的司法实践中。

上述两方面理由仅说明了在线诉讼有可能于未来的司法实践中得以保留,但在笔者看来,在线诉讼的未来绝不仅仅是“继续使用”,相反,这一诉讼方式很可能成为未来司法活动的主流。重要原因就在于,在线诉讼从本质上来说是一种独立、有效诉讼方式。从既有研究来看,对于如何看待在线诉讼与传统诉讼之间的关系,学术界并未直接作出回答,而是透过在线诉讼的实践,提炼出了其与传统诉讼方式之间存在的两种适用模式——辅助模式与并列模式。具体而言,辅助模式主要强调在线诉讼仅仅是传统诉讼方式的辅助手段,无论是在单一阶段适用在线诉讼还是全流程地适用,在线诉讼都仅仅是传统诉讼方式的一种补充,其核心目的都旨在填补传统诉讼方式在特定情况下的缺陷或提高审判活动的效率以及便利性。并列模式则通常意味着案件当事人对不同诉讼方式的排他性选择,即在程序上确保诉讼方式的全面性与体系性,体现的是特定诉讼方式的独立性。参见侯学宾:《我国电子诉讼的实践发展与立法应对》,载《当代法学》2016年第5期,第5-7页。毫无疑问,学术界根据在线诉讼的实践所提炼出的两种适用模式存在一定程度的合理性,也一定程度上反映出在线诉讼与传统诉讼之间的相互关系。但这样的判断却难免过于粗略,也存在相当程度的局限,既未能从诉讼法的角度对在线诉讼进行明确的定位,也未能从我国信息化建设的大背景出发探究在线诉讼可能具有的独特地位。对此,笔者认为,就在线诉讼的地位及其与传统诉讼的关系而言,在线诉讼是一种能够与传统诉讼方式并驾齐驱的独立的诉讼方式。

(一)制度实践的效果性与独特性决定了在线诉讼的独立性

首先,我国互联网法院的建设为在线诉讼的独立性提供了实践基础。我国互联网法院是在中央的统一部署下先后设立的,旨在集中探索在线诉讼新机制,确立网络空间治理新规则的专门法院。段厚省:《论互联网法院的功能定位与程序创新》,载《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第6期,第75页。 实践中,互联网法院不仅是国家将互联网技术运用于审判领域最系统、最典型的展现,更是目前在线诉讼运用最集中的场域。据统计,三大互联网法院已有近九成的案件实现了全流程在线审理。参见中华人民共和国最高人民法院编:《中国法院的互联网司法》,人民法院出版社2019年版,第16页。 对于互联网法院的建设,最高人民法院在出台《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》之际便指出:“互联网法院并非简单的‘互联网+审判,而是综合运用互联网新兴技术,推动审判流程再造和诉讼规则重塑,是对传统审判方式的一次革命性重构”。《最高人民法院司改办负责人就互联网法院审理案件司法解释答记者问》,载中华人民共和国最高人民法院网站,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-116971.html,2021年7月8日访问。 由此我们不难看出,就互联网法院的设立初衷来看,诉讼活动的在线进行并非简单地将线下诉讼转移至互联网,而是对传统诉讼方式进行的重塑,是为适应互联网纠纷特征而构建的一种独立于传统诉讼的新型方式。

其次,民事诉讼繁简分流改革为在线诉讼的独立性提供了合法性保障。《改革试点工作决定》的出台标志着在线诉讼的探索开始上升到国家层面,成为民事诉讼程序繁简分流改革的重要组成部分。此后,在试点改革的基础上,最高人民法院发布《在线诉讼规则》,以司法解释的形式首次构建了较为系统的在线诉讼规则体系,体现出我国人民法院推动互联网司法在技术应用、程序规则等领域所进行的全方位转型升级《全面规范在线诉讼活动 健全完善互联网司法新模式——相关负责人就〈人民法院在线诉讼规则〉答记者问》,载中国法院网,https://www.chinacourt.org/article/detail/2021/06/id/6099313.shtml,2021年7月8日访问。 ,也标志着全流程在线诉讼的应用从互联网法院全面扩展至全国各级人民法院,成为应对我国日益显著的“诉讼爆炸”问题的一大重要载体与形式。

最后,我国人民法院实施的互联网司法战略为在线诉讼的独立性指明了方向。最高人民法院副院长李少平指出:“‘互联网司法是经过大量司法实践总结出的一个全新概念,从早期的在线缴费、视频听证、庭审网络公开,到现在的全流程在线诉讼、智能化应用、协同化办案,近年来,中国大力推进互联网司法、智慧法院建设,逐步构建起‘中国特色、世界领先的互联网司法新模式。”《互联网司法,中国已从跟跑走向领跑!》,载百度百家号,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702850033511637545&wfr=spider&for=pc,2021年7月8日访问。 从这个角度来看,在线诉讼属于我国互联网司法领域的一大建设成就,从定位上来看应属于我国互联网司法新模式的具体体现之一,因而系一种不同于传统诉讼的独立诉讼方式。

(二)运行机制的完整性决定了在线诉讼的独立性

首先,从在线诉讼的启动来看,在线诉讼与传统线下诉讼一样系当事人可供选择的诉讼方式。例如,《在线诉讼规则》第2条便确定了“合法自愿”为在线诉讼活动开展所必须遵守的原则之一,与此同时,后续第3条、第4条又对“合法自愿”的具体运用进行了较为详细的解释,强调了当事人意志之于在线诉讼活动开展的决定意义。也就是说,当事人拥有对案件审理方式的选择权,且能在不同的诉讼环节根据其需求选择在线诉讼或传统线下诉讼的方式。

其次,从在线诉讼适用的案件范围来看,当前在线诉讼可适用于绝大多数类型的案件。实践中,在线诉讼的案件适用范围经历了一个从十分有限到不断扩展的过程:从最初在线诉讼仅适用于争议不大的简单民事案件,逐渐扩展至民事诉讼程序繁简分流改革试点中几乎所有类型的民事案件,再到疫情期间各地人民法院对针对多种类型的案件均进行了在线诉讼的探索。左卫民:《中国在线诉讼:实证研究与发展展望》,载《比较法研究》2020年第4期,第164-165页。 《在线诉讼规则》也对在线诉讼规定了较为广泛的适用范围,既包括民事、行政案件,也包括刑事速裁程序、减刑假释等刑事案件。此外该司法解释还对在线诉讼适用的案件范围设置了兜底条款,将“其他適宜在线审理的案件”亦包含在内,为未来拓展在线诉讼的适用范围提供了弹性制度空间。可以说,从适用的案件范围来看,在线诉讼能够同传统诉讼方式一道作为可普遍适用于不同案件类型的诉讼方式。

最后,从适用环节来看,在线诉讼已成功覆盖了诉讼活动的全流程。一方面,在互联网法院,已有近九成的案件实现了全流程在线审理中华人民共和国最高人民法院编:《中国法院的互联网司法》,人民法院出版社2019年版,第16页。 ;另一方面,在全国各级人民法院中,在线诉讼全流程覆盖也已成为新的趋势。《房山法院“六个不接触”打造全流程在线诉讼体系》,载中国法院网,https://www.chinacourt.org/index.php/article/detail/2020/04/id/4906314.shtml,2021年7月8日访问;于晓:《打官司全流程可网上进行重庆法院“易诉”平台上线》,载中国新闻网,http://www.chinanews.com.cn/gn/2018/01-22/8430552.shtml;《广东法院网上立案超过20万,全流程在线诉讼服务“花开南粤”》, 载网易,https://www.163.com/dy/article/F7KGANNQ051200BB.html,2021年7月8日访问;等。 相关实证研究亦发现,尽管对于不同诉讼环节,在线诉讼的适用率存在较大差异,但总体而言,实践中在线庭审已实现了对诉讼活动的全流程覆盖。高翔:《民事电子诉讼规则构建论》,载《比较法研究》2020年第2期,第176页。 值得注意的是,《在线诉讼规则》明确了在线诉讼从起诉立案到庭审、执行等主要诉讼环节的程序规范。对于在线诉讼活动来说,主要环节操作规范得到明确规定的意义不仅在于程序上的进一步规范化与制度化,更体现在立法者并非将在线诉讼作为特殊社会情势下的一种应急方案予以对待,而是将其视为了某种完整且独立的诉讼模式。

综上,无论是从在线诉讼的启动方式还是其所适用的案件范围、诉讼环节来看,在线诉讼均是一种能够与传统诉讼并驾齐驱的诉讼方式。不过仍需要指出的是,在线诉讼不应当被视为对传统诉讼方式的替代。实践中,案件的审理模式并非一成不变的,而是根据当事人请求或案件审理需要,随时可进行线上线下合理有序的转换。因此,在线诉讼与传统诉讼之间是两套并行不悖的诉讼方式,亦是相互补充、相辅相成的关系。

三、我国需要怎样的在线法院

即使在线诉讼成为未来诉讼活动的主流方式,那么其应当具备何种特点方能契合中国司法实践的实际需求?进入互联网时代后,世界各国都意识到信息技术在司法领域应用的巨大潜能和价值,纷纷加入探索与发展互联网司法的队伍中。例如,从21世纪初开始,英国、韩国、新加坡、奥地利等国就将互联网作为公众“触达司法”的重要手段,探索引入在线立案、电子卷宗技术,“在线法院”也出现在一些国家的法院改革规划中。《全面规范在线诉讼活动 健全完善互联网司法新模式——相关负责人就〈人民法院在线诉讼规则〉答记者问》,载中国法院网,https://www.chinacourt.org/article/detail/2021/06/id/6099313.shtml,2021年7月8日访问。 对此,理查德·萨斯坎德较为系统地进行了研究。在他的研究中,在线法院有着不同层次的内涵。其一,在线法院是线上进行裁判的法院,但这种裁判是没有开庭环节的裁判,相反法官和当事人通过发送和接收邮件等异步的方式来推进案件流程;其二,在线法院还是一种“扩展法院”,即利用大数据、人工智能等前沿技术扩展了法院能力,未来可能出现AI法官。[英]理查德·萨斯坎德:《线上法院与未来司法》,何广越译,北京大学出版社2021年版,第59-63页。 毫无疑问,上述有关在线法院的论述与我国在线诉讼的现实样态存在显著的区别。面对域外学者笔下内涵多样且目标丰富的在线法院,亟待我们回答的问题是,互联网时代我国需要怎样的在线法院?

(一)谁来决定我国需要怎样的在线法院

面对我国需要怎样的在线法院这个问题,首先要解答的,是由谁来决定这样一个攸关我国在线法院未来发展方向的重大理论问题。在筆者看来,司法实践者是当之无愧的主导者。

从某种程度上来看,诉讼方式实际上是司法实践中经年累月反复操作而形成的一套习惯性做法王亚新:《对抗与判定——日本民事诉讼的基本结构》,清华大学出版社2002年版,第157页。 ,具体实施诉讼行为的人共同塑造了诉讼方式在实践中的样态。因此,可以认为,诉讼参与人的诉讼需求和体验很大程度上决定了诉讼的现实样态与未来的发展方向。诚如有学者指出,司法是一种制度构建的产物与公共产品,且任何司法产品都不只是司法机关单方面行为的产物,而是各诉讼主体共同作为、合力形成的结果,因此,对司法制度的建构应尊重“消费者体验”。顾培东:《人民法院改革取向的审视与思考》,载《法学研究》2020年第1期,第11-12页。就在线法院而言,其“消费者”主要是指参与到在线诉讼中的各方主体,具体包括承办案件的法官、参与案件办理的审判辅助人员以及案件的当事人等,他们不仅是让在线法院得以顺利运转的主体,其诉讼体验也直接影响到在线法院的功能实现。

进而言之,一套合理的诉讼方式应当是可持续且可规模化的,而要实现这一目标,同样也离不开司法实践者的认同与支持。值得深思的是,许多发达国家有关在线诉讼的技术条件已经具备,但受制于司法理念、制度环境和法官习惯等因素,在线诉讼真正在实践中进行推广时困难重重,甚至因各方面的原因而搁浅。例如,尽管美国的不少州法院早已对“在线纠纷解决平台”以及在线法庭进行了试点运营[英]理查德·萨斯坎德:《线上法院与未来司法》,何广越译,北京大学出版社2021年版,第174-176页。 ,但由于各式各样的反对意见,即使是疫情期间,美国联邦最高法院也仅是尝试以音频方式开展“电话庭审”;此外,有的国家则因司法理念等原因将在线诉讼的范围严格局限于起诉立案、卷宗传递、文书送达领域,或仅对部分简单案件适用在线庭审。如英国、爱尔兰等国仅规定小额诉讼案件可以在线审理。参见[英]布里格斯勋爵,赵蕾:《生产正义方式以及实现正义途径之变革——英国在线法院的设计理念、受理范围以及基本程序》,载《中国应用法学》2017年第2期,第47-55页。总体而言,尽管部分域外国家对互联网司法的探索早于我国,且有关在线法院的构想极具革命性,但反观实践,其在线诉讼的推进程度以及覆盖范围却远远落后于相关改革研究。这一现象无疑进一步强化了上文的判断,即任何诉讼方式的形塑均有赖于诉讼参与人的认可与实践。如果诉讼方式不能满足诉讼参与人的现实需求且得到其认可,那么相应地,该诉讼方式将无法可持续与可规模化,其生命力也因此将是脆弱且短暂的。

(二)我国在线诉讼如何契合司法实践的需求

既然司法实践者才是决定我国在线法院形态的决定性因素,那么,司法实践者到底需要怎样的在线法院,换言之,符合司法实践者需要的法院应具备怎样的基本特征呢?对此,笔者认为,我国需要的是线下诉讼“在线化”的在线法院,而非萨斯坎德笔下那种省略庭审的、简单化的线上法院。具体而言,从当前在线诉讼的实践及其发展趋势来看,我国的在线法院具备且应当具备如下特征:

其一,我国的在线法院应具有可操作性与有效性。从诉讼方式创新的出发点来看,我国在线法院及在线诉讼的探索是以满足人民群众的司法需求,增强诉讼便利、降低纠纷解决成本、保障司法公正为基本导向的。《全面规范在线诉讼活动 健全完善互联网司法新模式——相关负责人就〈人民法院在线诉讼规则〉答记者问》,载中国法院网,https://www.chinacourt.org/article/detail/2021/06/id/6099313.shtml,2021年7月8日访问。 有关在线诉的探索也经历了一条“由点到面”试点先行的实验模式。在这种探索模式中,司法机关无论是对诉讼方式的创新还是对相关规则的探索均以司法实践的需求为标准,将审判工作以及群众的需求与互联网技术的最新发展相结合,把握并找准了信息技术在司法之间中的融合点,因而在实践中具有充分的可操作性与有效性。

一方面,在线诉讼平台的打造为各方诉讼参与人提供了一个便捷且简单易行的在线诉讼入口。据考察,当前我国人民法院大多自主开发了一些在线诉讼平台。随着技术水平的不断完善和在线诉讼的深入推进,相关平台的功能设置基本能满足在线诉讼各环节的实践需要,且平台内部普遍设置了相应的操作指南,当事人根据平台内置的相关提示或在审判辅助人员的协助下基本都能较为流畅地在线进行诉讼。例如,随着全国统一的中国移动微法院标准版正式投入运行,不仅实现了电脑端与手机端同步运行,在操作上也更为便捷与智能。《全国统一!中国移动微法院标准版来了!》,载法制网,http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2021-06/07/content_8524227.htm,2021年7月16日访问。

另一方面,在线诉讼能有效实现线下诉讼的相应功能。随着我国在线诉讼经历了先期试点、逐步推广、不断总结经验完善相关运行机制等过程,其已能顺利实现传统线下诉讼所具备的诉讼功能,且相关司法解释也明确了在线诉讼与线下诉讼具有同等的法律效力。最高人民法院:《人民法院在线诉讼规则》第1条,载《人民法院报》2021年6月18日,第3版。 值得关注的是,随着中国移动微法院标准版正式投入运行,有关在线诉讼的核心功能也进行了全国统一的全面迭代升级《全国统一!中国移动微法院标准版来了!》,载法制网,http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2021-06/07/content_8524227.htm,2021年7月16日访问。 ,这也进一步为当事人提供无差别且切实有效的诉讼服务奠定了技术性基础。

其二,我国的在线法院应具有全流程性与普遍性。全流程性是指,诉讼活动的在线化已经全方位覆盖了诉讼活动的各个阶段,既有庭审环节也囊括了非庭审环节。如实证研究发现,C市两级人民法院2020年全年,共在线立案146196件,在线立案率达41.25%;在线庭审8203件,在线庭审适用率为6.13%;电子送达适用案件共256528件,电子送达879935次,电子送达适用率达51.21%。此外,据2020年最高人民法院工作报告显示,疫情期间全国各級人民法院网上立案136万件、开庭25万次、调解59万次,电子送达446万次。周强:《最高人民法院工作报告—二○二一年三月八日在第十三届全国人民代表大会第四次会议上》,载《人民日报》2021年3月16日,第6版。 通过上述数据我们不难发现,我国基本建立起较为系统完整的在线诉讼体系,在线诉讼已覆盖诉讼活动的全流程各方面。普遍性是指,在线诉讼已在各个审判领域以及除互联网法院之外的全国各地人民法院较为广泛地适用。上文的分析指出,在线诉讼的适用案件范围已经覆盖到民事、行政案件以及刑事速裁程序、减刑假释等刑事案件。此外,数据显示,截至2021年3月底,全国各地人民法院已运用移动微法院办案324.03万件,其中立案成功496.88万件案件,送达文书1439.06万份,远程庭审6.43万次,多方视频3.29万次,达成调解协议28.38万份,终本约谈17.21万件,执行节点推送2.47亿条。《中国移动微法院上线两周年!累计访问超10亿次,数字赋能让公平正义更触手可及!》,载百度百家号,https://m.thepaper.cn/baijiahao_12087793,2021年7月16日访问。 可以说,当前我国在线诉讼基本实现了案件类型、适用程序的全覆盖以及各级各地人民法院的全覆盖,一些人民法院还逐步实现了执法办案线上线下两个常态化。《从48到4万 上海法院在线庭审这样“逆袭”》,载百度百家号,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693045132267143224&wfr=spider&for=pc,2021年7月16日访问。

其三,我国的在线法院应具有温和性与妥协性。相较于萨斯坎德笔下那种省略庭审的颇具革命性变革的在线法院,我国有关在线诉讼方面的探索则显得较为温和,甚至还兼具一定的妥协性。综合上文的分析不难发现,我国诉讼当事人对线下诉讼尤其是传统庭审方式仍有着较为强烈的依赖性和认同度,因而诉讼方式的惯性在短时期内不会发生根本改变,也不会动摇传统庭审方式的“传统”地位。从这个角度来看,我国的在线诉讼基本可被视为一种可供当事人选择的新型诉讼方式。但不能忽视的是,或许也正是因为我国在线诉讼在推进方式以及适用模式上选择了一条较为温和、渐进的路径,才一定程度上确保了我国在线诉讼的适用广度、落地深度以及适用效果方面都居于世界领先水平。

四、结语

晚近十年,在线社会的到来已极大改变了人类的生活方式,从世界范围来看,在线法院的建设以及在线诉讼的推行已成为不可阻挡的发展趋势。在此背景下,我国法院的信息化建设也极大改变了我国的诉讼场景与技术条件,使得在线诉讼的进行已基本不存在技术难题,且随着《在线诉讼规则》的出台,我国在线法院的发展已进入规范化探索的新阶段。但必须承认,受客观因素影响我国在线法院的发展还存在不均衡、不统一的情形,且在线诉讼的推动力尚不充分,在线诉讼各环节的诉讼效果仍存在提升空间。本文的分析表明,技术水平、适用效果以及司法实践者的需求是影响在线诉讼形态的关键因素,因此,未来需进一步在技术条件与社会条件上加以努力,在拓展前沿科技司法应用场景的同时,提升诉讼主体的参与意愿与参与体验,为在线诉讼的长远发展奠定相应基础。

那么,在线诉讼的远景会怎样?对此,英国学者萨斯坎德认为,未来在线法院仍将具有长足的发展,尤其是大数据、人工智能等前沿技术的植入,将对在线诉讼产生更加深远的影响,未来的在线诉讼不仅可能省略庭审,且人工智能将扮演更为重要的角色,如判决甚至有可能由AI法官来做出。[英]理查德·萨斯坎德:《线上法院与未来司法》,何广越译,北京大学出版社2021年版,第255-298页。 那么对于我国而言,未来我们是否需要借鉴其它国家的设计,创造出一种省略庭审甚至使用AI法官进行裁判的在线诉讼模式呢?

笔者认为,一方面,我国存在适用省略庭审的在线诉讼模式的可能性,但也存在一定的制约条件。从既有制度规定来看,我国现行诉讼制度允许在二审程序中对满足条件的案件以不开庭的方式进行审理。对于这部分案件,已经在适宜的条件下进行没有庭审的在线诉讼。但能否将这种省略庭审的在线诉讼方式推广到一审程序,目前尚无法断言。因为一审案件涉及证据的审查判断以及案件事实的查明,如果直接采取省略庭审的激进审理方式,不仅涉及对传统诉讼原则的颠覆,甚至无法确保能够真正查明案件事实。因此,未来即便在一審程序中对省略庭审的在线诉讼进行试点,也应当严格限制其适用的案件范围与适用条件。

值得关注的是,近期出台的《在线诉讼规则》中提出的非同步审理机制,便是一种新型的在线诉讼尝试。对此,成都、苏州等人民法院纷纷围绕在线异步质证展开了相应的探索。详言之,当事人可以自由选择时间和地点登陆电子诉讼平台,以非同步的方式进行举证质证,这一定程度上可被视为对省略庭审的在线诉讼模式的一种有限探索。之所以是有限探索,在于非同步审理机制并不完全等同于不开庭审理,只是将传统庭审中当事人的同步交互转变为非同步交互。还需要指出的是,“非同步庭审”是一种在特定情形下进行的特殊庭审形式,有严格的适用条件和范围。在适用条件上,需以同步庭审确有困难,当事人主动申请且各方当事人均同意,案件的主要事实和证据不存在争议为前提条件。在适用范围上,限于小额诉讼程序或者民事、行政简易程序案件。《〈人民法院在线诉讼规则〉的理解与适用》,载中华人民共和国最高人民法院网站,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-309561.html,2021年7月16日访问。

另一方面,尽管人工智能在司法实践中的运用正逐步从程序性辅助事务向审判决策环节延伸,但无论是域外还是国内,AI法官的运用都囿于技术的发展程度、社会的接受程度以及司法伦理等多重障碍,在实践中较难全面、深刻地推行。因此,从长远来看,AI法官的运用前景仍然具有相当的不确定性。左卫民:《AI法官的时代会到来吗——基于中外司法人工智能的对比与展望》,载《政法论坛》2021第5期,第3页。 这也一定程度上印证了上文的判断,即对于在线诉讼这一新型诉讼模式,应秉持客观审慎的态度,在试错的基础上渐次推行。

在线诉讼的未来为何?就让未来告诉未来吧。

Online Litigation in the Post-Epidemic Era: Where to Go

ZUO Wei-min

(Sichuan University, Sichuan Chengdu 610225, China)

Abstract:In the post-epidemic era, the practice of online litigation has changed significantly compared with the initial stage of the outbreak. The empirical study shows that the application rate decreases, the scope of application is relatively narrow, and the phased application mode gradually replaces the original full-process mode. It can be seen that the application of online litigation is greatly affected by the changing situation of the epidemic. When the epidemic tends to ease, the application rate of online litigation begins to decrease. Therefore, it is easy to regard online litigation as a temporary measure to meet the needs of epidemic prevention and control. However, in fact, the effectiveness of online litigation practice and the integrity of its operation mechanism determine its independence, which to some extent means that it may become the mainstream of future judicial practice. As for the prospect of online litigation in China, it may not take the subversive approach considered by foreign scholars, but should be guided by the needs of judicial practitioners, always upholding a positive and prudent attitude, and making steady progress on the basis of constant trial and error.

Key Words:post-epidemic era; online litigation; online court; independence; empirical study

本文责任编辑:林士平

青年学术编辑:杨尚东

收稿日期:2021-10-20

作者简介:左卫民(1964),男,四川成都人,四川大学法学院教授、博士生导师,法学博士。感谢彭昕博士、郭松教授、何胤霖博士提出修改意见,感谢有关人民法院法官对相关调研提供支持。

①根据笔者此前的研究,在2020年春节前后疫情集中爆发的一段时间内,在线诉讼开始被广泛地适用于数量不少的不同种类案件,而其中绝大部分人民法院在疫情发生之前在线诉讼的适用率几乎为零;不仅如此,就在线诉讼所适用的程序而言,普通程序、简易程序均在不同程度上采用了这一全新的诉讼模式。参见左卫民:《中国在线诉讼:实证研究与发展展望》,载《比较法研究》2020年第4期,第164-167页。