新时代科学博物馆发展路径思考

2021-12-24王挺王丽慧

王挺 王丽慧

摘 要 国家文化软实力的提高需要加强公共文化设施建设,全方位提升公共文化水平,科学博物馆建设是其中必不可少的组成部分。新时期,贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》,实施“科普基础设施工程”,需要从理念升级、科学人文融合、加强人才建设等多个角度全面推进科学博物馆建设,更好服务于公众科学文化素质提升和社会文明程度提高。

关键词 科学博物馆 科学素质 公共文化

0 引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“提升公共文化水平”,科学博物馆*作为公共文化服务体系的重要组成部分,是弘扬科学精神、普及科学技术知识的重要阵地,肩负着培育科学文化和提升公众科学文化素质的责任与使命。2021年6月,国务院颁布《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》[以下简称《科学素质纲要(2021—2035年)》],将“科普基础设施工程”作为五大工程之一,提出“加强科普基础设施建设,建立政府引导、多渠道投入的机制,实现资源合理配置和服务均衡化、广覆盖”的重要目标,要求加强对科普基础设施建设的统筹规划与宏观指导、创新现代科技馆体系、大力加强科普基地建设,对“十四五”时期和未来15年我国科普基础设施发展做出规划。着眼于提升公共文化服务水平,深化科普供给侧改革,提高科普供给效能,需要深入思考未来科学博物馆的发展方向和路径。

1 建设科学博物馆是提高社会文明程度的必然要求

当今世界,百年之未有大变局加速演进,科技创新成为国际战略博弈的主要战场,人类文明互鉴和文化交流日益频繁,提升公众科学文化素质,提高社会文明程度是引领文化强国建设的关键。科学素质是国民素质的重要组成部分,是社会文明进步的基础,也是建设高素质创新大军支撑高质量发展的重要保障。2020年,我国公民具备科学素质的比例为10.56%,比2005年的1.60%提高了8.96个百分点,公民科学素质的快速提升离不开国家科普事业的进步和科普能力的整体提升,其中科学博物馆这一重要科普阵地发挥了不可替代的社会教育功能。

1.1 科学博物馆发展现状

第一,中国特色现代科技馆体系基本建成。我国的科技馆事业自上个世纪开始逐渐起步,2006年国家颁布《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020年)》[以下简称《科学素质纲要(2006—2010—2020年)》],带动了各级各类科技馆的蓬勃发展。为落实党的十八大关于“促进公共基础服务均等化”部署,充分考虑我国幅员辽阔、区域经济社会发展不均衡的实际情况,2012年我国着手推进中国特色现代科技馆体系建设,以实体科技馆为龙头和依托,统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆的建设与发展[1]。通过提供资源和技术服务,使公共科普服务覆盖全国各地区、各阶层人群,建设具有世界一流辐射能力和覆盖能力的公共科普文化服务体系。

目前,中国现代科技馆体系布局已初步建成。截至2020年底,各级科协拥有所有权或使用权的科技馆1 000个,科技馆全年接待参观人数3 664.1万人次,流动科技馆1 202个,科普大篷车1 265辆[2]。随着网络信息发展和数字化技术的广泛应用,数字科技馆资源量和影响力都显著提升,线上服务能力大幅提升。以中国数字科技馆为例,截至2019年,共集成上线116家科技馆,网站资源总量达14.55 TB,日均页面浏览量(PV)445万次,总用户数超过1 000万。农村中学科技馆项目自2012年开始建设以来,推动科普资源高效流动,实现科普区域均衡发展具有重要意义。目前全国29个省(区、市)和新疆生产建设兵团建设了1 112所农村中学科技馆,累计培训科技教师超过2 440人次,直接服务公众超过967万人次[3]。

第二,科普教育基地特色明显。科普教育基地是依托教学、科研、生产、传媒和服务等资源载体,面向公众普及科学知识和技能的设施和场所,是推动科普社会化,鼓励社会各界参与科普的有效途径。我国很多科技馆、科技博物馆同时也被授予为科普教育基地。《科学素质纲要(2002—2010—2020年)》颁布实施以来,各类国家级、省(自治区、直辖市)级科普教育基地蓬勃发展。截至2017年底,中国科协命名的全国科普教育基地1 193个,全年参观人数2.6亿人次。省级科协命名的省级科普教育基地4 366个,全年参观人数3.3亿人次。各级科协命名的农村科普示范基地15 821个[4]。各地各部门也打造了一大批特色科普基地。据《中国科普统计》,截至2019年底,全国共有国家科普基地(包括国家科普示范基地和国家特色科普基地)282个,其中国家科普示范基地1家,为平塘天文科普文化园——500米口径球面射电望远镜(FAST);国家特色科普基地281个,包括国家环保科普基地103家,国家科研科普基地6家,国家国土资源科普基地32家,国家防震减灾科普基地140家[5]。上述科普基地充分利用行业资源,面向公众开展特色科普活动,是提高公民科学素质的重要场所。从各地情况看,科普基地在大型科普活动、日常科普活动、针对中小学生的科普教育、科普知识传播、科普人员培训中都发挥了不可替代的作用,是各地重要的科普资源。以北京为例,截至2017年,北京市累计认定科普基地370家,其中教育基地313家,培训基地10家,传媒基地30家,研发基地17家。

第三,科技博物馆覆盖广泛。根据国际博物馆协会的界定,科学博物馆包括自然博物馆、专业或综合类科技馆、天文馆、水族馆,以及动物园、植物园、自然保护区等。科技馆已经在前面部分单独论述,本部分主要分析除科技馆之外的科技博物馆的发展情况。科技博物馆从行业角度归纳各领域的科技发展情况,从不同视角为参观者展示科学的历史,提供参与互动机会,潜移默化地激发兴趣、传播知识。一般来说,科技博物馆只有达到一定展览面积,才能更好地进行展陈布局,从而吸引观众,发挥社会教育的功能。据《中国科普统计》,2019年全国建筑面积在3 000 m2及以上的科技博物館共有530个。其中文化和旅游、教育、自然资源部门拥有的科技博物馆数量较多[6]。

1.2 科学博物馆在提升公共文化服务水平中的重要作用

第一,丰富公共文化服务资源和供给。新时代,人民对美好生活的向往包含了更多的文化期待,完善公共文化体系,实施文化惠民工程,正是满足人民群众文化需求的重要措施。随着物质生活水平的提高,人们对文化产品和服务的需求愈来愈呈现出多元化、差异化的趋势,而当前的公共文化服务供给存在着一定程度的供需不平衡和错位现象。科学博物馆作为公共文化服务体系的构成元素,从科普资源的供给侧发力,满足公众对科普类产品和服务的需求。科学博物馆在向公众提供展览展示、科学教育活动和课程的同时,也提供了多样化的公共文化服务。一方面表现为部分科学博物馆有收藏和保存科学文物标本的功能,留存下自然发展的真实物证,为公众展现自然历史概貌;另一方面,科学博物馆的互动展品为观众提供了体验机会,让他们“沉浸”在科学学习的场景中。

第二,弘扬科学精神,促进社会教育水平提升。弘扬科学精神,建设科学文化,培育全社会学科学、爱科学、用科学的氛围,是科技进步和创新发展的最深厚持久的社会基础。科学博物馆具备得天独厚的条件,通过展览展示面向公众开展的科学教育活动和服务,可以潜移默化地弘扬科学精神,发挥科学的价值引领功能,有利于塑造全社会崇尚科学的良好氛围。弘扬科学精神离不开弘扬科学家精神,习近平总书记在科学家座谈会上的重要讲话,为全社会弘扬科学家精神,打造科学家精神教育基地指明了方向[7]。科学博物馆记录了科学发展的历史,也留下科学家奋斗的足迹,向公众最真实地展现科学的内在价值和科学家崇高精神,提升社会教育水平和效果。

第三,完善公共文化服务体系。公共文化服务体系建设必须优化城乡文化资源配置,推进城乡公共文化服务体系一体建设。在城市层面,大型科技馆、自然博物馆等场馆进一步充实了包含图书馆、文化馆在内的城市文化服务设施,构建科技、文化融合的现代化文化服务体系。在乡镇层面,以中国特色现代科技馆体系为先导,面向基层和农村的县级科技馆、农村中学科技馆创新实施手段,聚焦提升基层综合性文化服务功能,开展社区和青少年科学文化活动,是公共文化体系必不可少的部分。

2 科学博物馆发展存在的问题

《科学素质纲要(2006—2010—2020年)》颁布实施以来,我国科普基础设施建设水平大幅提高,科技馆、科技博物馆和基层科普设施发展迅速,全国基本所有省份都建有省级科技馆、自然博物馆等大型科普场馆。社区科普活动室、农村科普书屋等基层科普基础设施覆盖率也逐年提高。在取得成绩的同时,科学博物馆在理念、功能服务、组织形式和人才建设等方面还存在一定的问题。

2.1 发展理念受到场馆内涵局限,功能服务还应拓展

科学博物馆的发展理念,经历了从“以知识为中心”到“以观众为中心”的转变,但总体来看,科学博物馆仍局限于关注科技本身。社会进步对于人的学习能力和创新能力提出了新的要求,科学博物馆的发展理念也需要全面关注人的综合素质建设,建立“以人的发展为中心”的理念,营造科学文化氛围,拓展服务与功能,引导全民形成终身学习理念,促进社会文明发展和治理能力的不断提升。

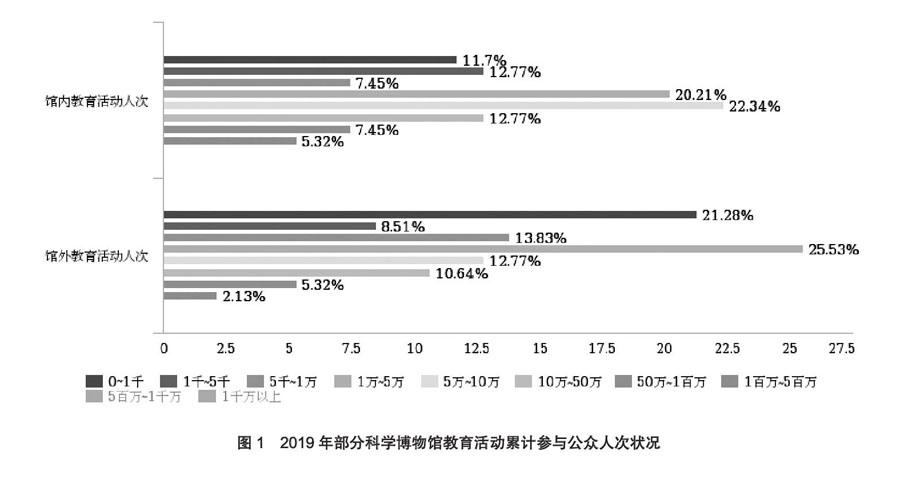

同时,随着科技进步和经济的快速发展,人们可以选择的娱乐活动也日渐丰富,科学博物馆作为科技文化传播的主阵地,在提升公众吸引力方面面临考验,这就意味着科学博物馆服务功能还需要拓展。中国科普研究所和北京科技大学课题组对部分科学博物馆的调研显示*,2019年,近30%场馆的教育活动累计参与公众都低于5 000人次(见图1),一方面原因在于教育活动的性质和特点,另一方面也表明场馆的教育活动服务状况不够理想,服务功能需要拓展,公众吸引力还需进一步提升。

2.2 场馆之间合作壁垒尚未打通,组织形式仍需变革

科学与文化融合是社会文明进步的趋势,融合发展、合作共赢是当今时代的发展共识。作为面向公众的重要科学文化平台,科学博物馆需要实现与其他系统场馆之间的交流合作,不断关注教育、文化等领域的发展方向和理念,为传播科学增效赋能。目前,我国的科普基础设施建设仍以国家为主,大部分场馆的归口部门为科协系统、科技部门和其他部委,社会力量兴办的科普场馆所占比重非常低。但是从国际实践来看,社会力量兴办的科普场馆在吸引公众参与、提升教育效果方面有很好的效果。为提升现代科技馆体系建设水平,应加快建立科技馆体系建设标准,促进不同类型的科学博物馆协同发展,在不同归口的科学博物馆之间整合科普资源,在强化科技类场馆标准化体系化发展的同时,在场馆运行及建设中融入地区特色,建立大联合、大协作的新格局。

2.3 专业技术人员不足,高级科普人才稀缺

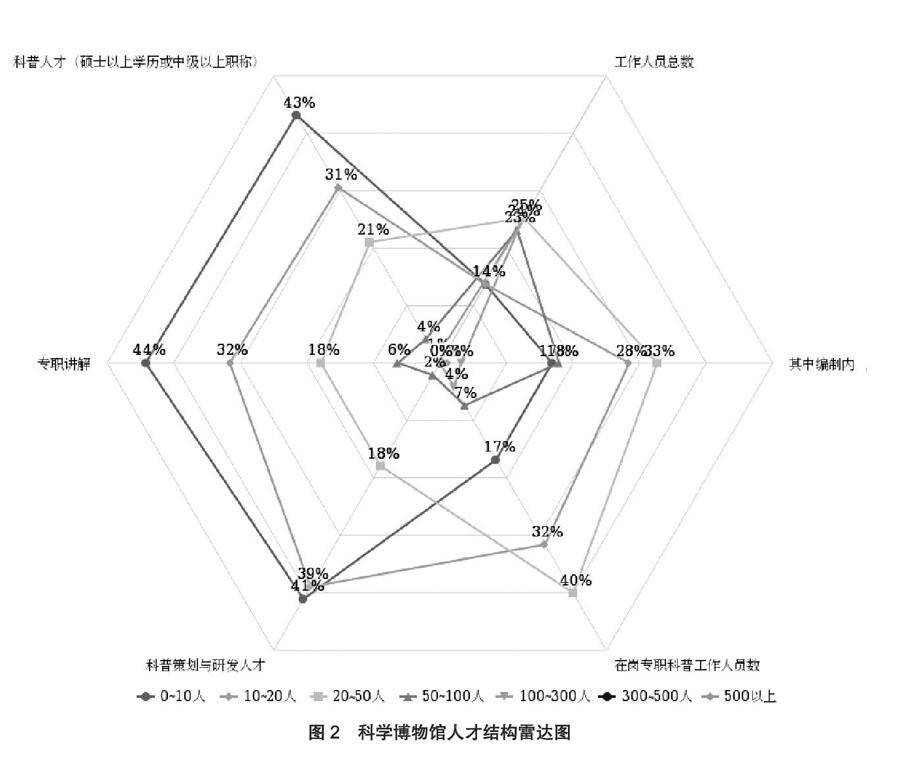

科学博物馆可持续发展的核心要素是人才。根据《科学技术馆建设标准》相关规定,科技馆工作人员编制总数主要根据科技馆建设规模确定,要求专业技术人员占馆内员工总数的65%~75%。中国科普研究所和北京科技大学课题组抽样调查发现,我国科学博物馆的专业技术人员目前远达不到这一比例。参与调查的科学博物馆工作人员中,博士学历占比1%,硕士学历占比7%,本科学历占比60%,本科以下学历占比32%。所调查的科学博物馆中,四成以上的场馆硕士以上学历或中级以上职称的科普人才、专职讲解及科普策划与研发人才规模在10人以下(见图2)。由此可见,我国科技馆、科技博物馆的人才结构存在不合理现象,硕士以上高学历科普人才较为缺乏。

科学博物馆人才结构不合理有着复杂多样的原因,一方面在于我国科普专业人才的培养和培训机制尚待完善;另一方面在于人才激励机制,大部分科技馆和科技博物馆工作人员工资待遇不高,缺乏激励奖励机制,人员流动性大,严重影响展览教育活动的开展。尤其是市县级的科普场馆上述问题更为普遍,存在着人才“招不来、留不住”的困境。

3 新时期科学博物馆发展路径

我国正开启建设社会主义现代化国家新征程,科学博物馆无论在数量发展还是质量提升上,都需要进一步完善和提高,才能切实满足提升公共文化水平的需要。“十四五”时期,实现服务范围、标准、效果等方面的新水平,补短板、强弱项,是科学博物馆高质量发展面临的主要任务。围绕贯彻实施《科学素质纲要(2021—2035年)》,科學博物馆建设需拓展内涵与外延,实现跨界联合,促进科学人文融合,切实服务提升公众科学文化素质的目标。

3.1 跨界纵横联动,拓展科学博物馆资源与服务功能

一是与文化、教育、科技、旅游等多部门联动,构建服务全民终身学习的资源和服务体系。突出科学博物馆的文化引领功能,融合HPS教育理念,实现与现代教育体系的嫁接,研发科学与人文相互融通的教育课程,打造科学文化素质教育基地。打通正规教育与非正规教育之间的壁垒,发挥科技馆的价值引领作用,以更为灵活的形式对接学校教育。落实“双减”政策,以科技馆体系、科普教育基地为载体,建设科学教育资源汇聚平台,搭建学校、家庭、社会与个人科学教育的融通渠道。开发面向中小学生放学后的科学课程及实践活动,服务中小学科学教育需求,推动场馆课程进校园,课堂教学进场馆,实现科学博物馆和学校的双向互通,促进校内外科学教育资源整合和均衡供给,加强科学精神、创新能力和批判性思维的培养培育;二是深化内容服务,拓展现代科技馆体系社会教育功能。拓展科学博物馆的区域服务功能,鼓励省市级场馆结合当地特色开展内容和资源建设,集成打造具有科学家精神传承教育、前沿科技感知体验、公共安全健康教育的多重服務基地;三是推动场馆成为公众参与科学的阵地,面向公众开放场馆论坛、课题研究、管理决策等服务。注重强化科学博物馆的旅游、文化产业功能,促进研究成果服务公众需求。

3.2 打通场馆之间的壁垒,打造多方赋能的科学文化建设交流平台

突破自然、科技、历史、文化艺术等类型的博物馆,动植物园、海洋馆等科普教育基地,相关社会组织,高校及科研院所等机构归口限制,为科学博物馆建设发展提供强力支撑。理念上,凝聚共识,全面关注人的综合素质提升,形成创新融合、优势互补、合作共赢的共同发展目标。组织形式上,积极探索设施建设、资源开发、服务供给等方面的协作模式,以平台促进交流合作,以项目促进共建共享,以活动促进协同联动,建立各类场馆资源与服务纵向贯通融合的新机制。京津冀、长三角、珠三角三大地区以及一些重要城市群的公共科普设施要充分发挥示范和引领作用,加快构建大协作、大联合的体系格局,实现科学博物馆整体的高质量发展。管理机制上,发挥市场配置主体作用,吸引社会力量参与,畅通资金多元渠道,以文化品牌、产业发展带动场馆建设投入。具体实践中,以科技文化馆联合体建设为契机,推动科技馆、博物馆、文化馆融合发展,打通科学与文化的硬边界,重塑科技馆与文化场馆的展品设计理念,打通各类场馆的展品界限,让科技场馆更具人文气息,使文化场馆的藏品和展览科技味道更浓。共同研发一批科技与文化跨界融合的课程,挂牌一批科学文化素质教育基地。设立科技馆与文化场馆合作开放日,打造一批创新教育品牌活动。加强数字科学博物馆建设,构建与现代科学博物馆发展相适应的数据中心、虚拟展示和管理服务平台。

3.3 重视人才队伍建设,进一步深化人才发展体制机制改革

一是根据科学博物馆类别、设施、专业的工作性质、特点及其对于专业人才素质、技能的需求确定人才培养目标,制定科学博物馆专业人才队伍中长期发展规划,突破学校教育、招聘管理、在职培养、评聘晋升等培养发展障碍,切实打通科学博物馆人才发展通道。二是结合现有的专业科普人才培养经验,如现行的“科普硕士”模式,加强与高校和科研机构合作,联合培养高端科普人才,开展专业人才的继续教育,重点解决理论与实践结合、创新发展的人才队伍问题。三是充分吸纳社会力量,以科技志愿服务形式参与科学博物馆服务,尤其为高校学生、资深科技专家和社会组织参与科学博物馆服务提供机会、通道和保障。

参考文献

[1]朱幼文,齐欣,蔡文东.建设中国现代科技馆体系,实现国家公共科普服务能力跨越式发展[M]//程东红,任福君,李正风,等.中国现代科技馆体系研究[M].北京:中国科学技术出版社,2015:3-17.

[2]中国科协.中国科协2020年度事业发展统计公报[EB/OL]. (2021-04-30)[2021-10-28]. https://www.cast.org.cn/art/2021/ 4/30/art_79_154504.html.

[3]赵洋,马宇罡,苑楠,等.中国特色现代科技馆体系建设:回顾与展望[J].科普研究,2021(4):80-86.

[4]中国科协.中国科协2017年度事业发展统计公报[EB/OL]. (2018-07-01)[2021-10-28].https://www.cast.org.cn/art/2018/ 7/1/art_97_317.html.

[5]科技部.中国科普统计2020年版[M].北京:科学技术文献出版社,2021:342-350.

[6]同[5]:41-45.

[7]习近平.在科学家座谈会上的讲话[M].北京:人民出版社,2020.

Research on the Development of Science Museum by the Implementation of Outline of the National Scheme for Scientific Literacy (2021-2035)// WANG Ting, WANG Lihui

First-Author's Address China Research Institute for Science Popularization,E-mail: wangting@cast.org.cn.

Abstract It is necessary to strengthen the construction of public cultural facilities and improve the level of public culture on the improvement of national cultural soft power, therefore the development and construction of science museums is one of the important part. In the new era, the implementation of Outline of the National Scheme for Scientific Literacy (2021-2035) and the project of science popularization infrastructure require to comprehensively promote the construction of science museums. To achieve this goal, science museums should be constructed from upgrading concept, science and humanities integration and strengthening human resources to serve the improvement of public scientific literacy and social civilization progress.

Keywords science museum, scientific literacy, public culture

作者简介:王挺(1967—),男,中国科普研究所所长、研究员,研究方向:科普理论与实践,E-mail: wangting@cast.org.cn。