互联网金融服务小微企业融资对策研究

2021-12-24胡锦娟副教授胡志利

胡锦娟(副教授)胡志利

(顺德职业技术学院 广东顺德 528300)

互联网金融是大数据、云计算、信息通信技术向金融领域拓展形成的一种新兴业态,具有信息更加对称、资金配置边际成本更低、金融服务效率更高的特点,有效地对应了小微企业碎片化融资需求,在支持小微企业融资方面具有独特优势。当前,我国互联网金融产业正进入规范发展期,互联网金融将回归普惠本质。现有互联网金融企业类别涵盖P2P借贷、第三方支付、众筹、电商金融、互联网征信等多种业态。广东省在互联网金融领域具备良好的产业基础,根据第三方机构数据,无论是互联网金融平台数据,还是互联网金融消费总量,广东省都属于全国的互联网金融大省。如何利用好互联网金融良好的发展趋势及广东省金融业发展基础,为广东小微企业融资成功开辟新路径是当前迫切需要研究的课题。

一、广东省互联网金融发展的现状

(一)第三方支付

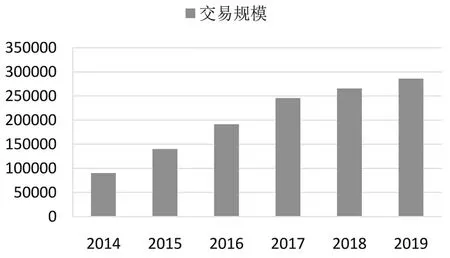

根据第三方支付研究报告显示,2019年上半年,全国第三方支付交易总额约110.4万亿元,近五年第三方移动支付交易规模持续扩大,如图1所示。

图1 2014—2019年全国第三方支付交易规模(亿元)

截至2019年11月,在全国255家授权的非银行支付机构中,32家在广东省注册。支付宝平台上广东用户的移动支付占比较去年提升了10%,河源、云浮、茂名等10个城市的占比超过了全国平均水平,其中河源和云浮无线支付比为90%,占比最高。目前,支付宝、微信、银联等移动支付应用经过多年的发展,应用更为稳定成熟,功能日趋完善,用户担心的安全性问题大大改善。移动支付厂商构建了广阔的应用场景,渗透到衣食住行的方方面面,用户对移动支付的习惯性也越来越强。移动支付应用在用户中的高使用率,为互联网支付导入更大的用户流量,传统的线下厂家也纷纷借力支付业务的发展,在技术标准、使用体验、应用场景上下功夫。目前,广东省条码支付成为最常使用的方式。

(二)P2P网络贷款

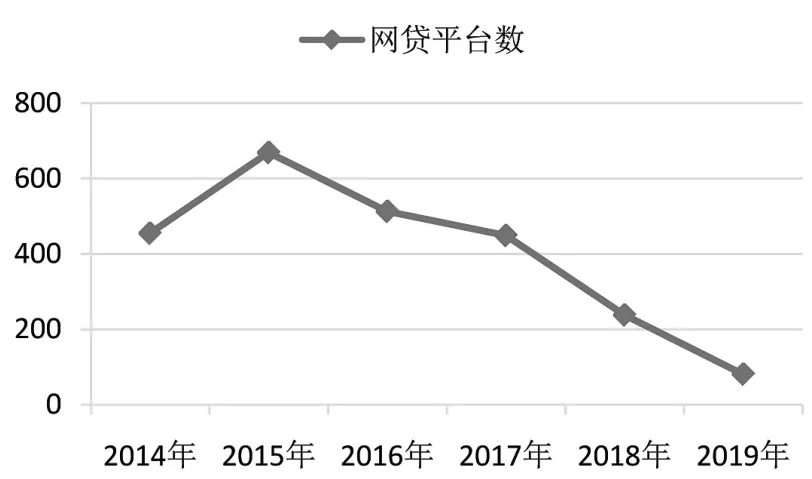

1.运营平台数量及分布。2016年以来,P2P网络贷款行业监管力度进一步加大,网上贷款行业整合速度加快,平台数量不断减少。根据有关数据,截至2019年11月底,广东省共有81家网贷平台,仅次于北京,平台数量比2018年底减少157家,全年无新增平台。从年度平台数量变化情况来看,2013年行业增长明显起步,新上线平台达51家,2014年、2015年行业年度新上线平台分别高达168家、124家。2016年,随着全国及地方网贷行业监管力度加强,行业竞争格局加速分化,平台增长速度放慢,正常运行平台数量持续下降。广东省2014—2019年正常运营网贷平台数如图2所示。

图2 广东省2014—2019年正常运营网贷平台数

从注册资金规模来看,广东网贷行业中等规模平台(介于1 000万元—5 000万元)较为集中,占比达40%。其次为中等偏上平台(介于5 000万元—1亿元),其数量占比达29.9%,而大型网贷平台数量占比达25.7%,小型平台数量相对较少,小于500万元、介于500万元—1 000万元的平台数量占比分别为1.7%、2.7%。

自2016年以来,随着国家对网贷行业监管趋严,行业规范化发展明显加强。从分月度统计数据来看,广东省转型及停业平台数在2019年3月至8月达到最高,每月有大约15家网贷平台转型或停业,在10月与11月,这一现象有所改善,每月有两个在线贷款平台转型或关闭。这表明,网贷平台经过优胜劣汰竞争后,行业逐渐步入良性发展的阶段。2018—2019年广东省转型或停业网贷平台数见图3。

图3 2018—2019年广东省转型或停业网贷平台数

2.成交额及贷款余额。截至2018年年底,广东省网上贷款行业年累计交易额229.59亿元,占全国在线贷款行业10 601.6亿元总交易额的21.66%,成交额位于北京、上海之后。在网贷行业监管趋严的背景下,近一年,广东网贷月度成交金额持续下降。

从贷款余额方面来看,截至2018年底,广东网贷行业贷款余额为2 303.14亿元,占全国网贷行业贷款余额总量9 966亿元的19.0%,较上年同期大幅上涨82.6%。2018年12月,广东地区平台的平均综合利率为8.42%,比上个月上升0.11个百分点,低于行业平均水平。平均借入时间为7.83个月,比上个月缩短了0.74个月,低于业界平均水平。

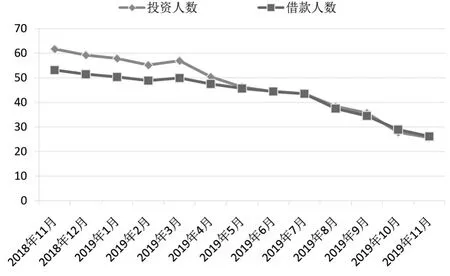

3.交易人数及活跃程度。截至2019年11月,全国网络贷款平台上的借款人为1 386 600人,投资者为1 293 300人,与上月相比,总共减少了346 600人。其中,广东网贷平台借款人数28.93万人,投资人数为27.85万人,占全国比重分别为18.17%和20.24%,分别排全国借款与投资人数的第三与第四,这说明广东省网贷平台总体人气较旺。从近一年广东省网贷平台人气状况变动来看,在网贷规范发展政策环境下,网贷平台投资人数与借款人数都在下降,并日趋接近。见图4。

图4 近一年广东省网贷平台投资人数与借款人数

4.收益水平及期限。截至2019年11月,网络贷款行业的综合收益率为9.38%,创近一年新低,环比下降0.11%,同比下降0.73%,广东网贷行业收益率为8.93%,略低于全国平均水平。2019年11月,网贷行业平均借款期限为15.38个月,环比拉长0.88个月,同比拉长了0.31个月,广东省网贷行业平均借款期限为11.43个月,比全国平均水平少近四个月。

(三)互联网众筹

2015年7月,广东省金融办制定了《广东开展互联网众筹融资试点工作方案》,率先启动了股权融资试点,并提出了科技众筹、纯互联网运营等九种创新型众筹模式。自2017年开始,由于互联网金融热度下降及政策监管趋严,众筹平台增量呈断崖式下跌。据有关统计,截至2018年底,处于运营状态的众筹平台,长久未发项目平台171家,停业、转型、跑路等问题平台1 231家。在正常运营的众筹平台中,互联网非公开股权融资型平台最多,有55家,占比达35%;权益型平台有51家,仅次于股权型平台,占比32%;物权型平台有23家,综合型平台有22家,均占14%;公益型平台最少,仅有8家,占正常运营众筹平台总数的8%。与平台表现相反,2018年上半年,众筹成功与融资总额呈增加趋势,物权型成功项目与融资额均超行业半数,而去股权型成功项目额与融资额均负增长,项目日趋多样化,酒店、民宿、农业、影视成众筹热点。

截至2019年11月底,广东省互联网众筹平台累计上线数量达到102家,占全国数量接近25%,其中,互联网商品众筹平台累计上线数量达34家,互联网股权众筹平台累计上线数量达69家,分别占互联网众筹平台整体比重的32.1%和65.1%。与全国行业增长趋缓一致,2018年,广东省众筹平台仅一家新上线。目前,广东省累计上线102家平台中不足半数仍维持正常运营,比去年同期减少了27家,同比下降34.2%。广东省互联网公益众筹平台目前正常运营仅剩“腾讯乐捐”。

从众筹关注指数走势来看,2018年,全国范围内众筹关注热度不断下降,全国日均关注度指数为1 742,比去年同期下降了30%,广东省日均关注度指数为453,比去年同期下降了25%,众筹行业吸引力不断下降,众筹平台活跃程度急剧下降。

从众筹成交额情况来看,《2018年中国众筹指数运行快报》显示,2018年全国众筹成交额162.34亿元,与去年相比下降了52.94%;认筹时间112.84天,与去年相比延长了68.17天;认筹成功率97.31%,与去年相比上升2.09个百分点。其中,2018年省份成交额上海市36.25亿元、北京市35.44亿元、广东省24.57亿元,分居前三名。

(四)互联网保险

广东省保险行业具有良好发展的基础,保险密度和保险深度长期高于全国水平。2018年,全国平均保险密度4.22%,广东省为4.79%,高于全国平均水平0.57个百分点,居全国第八位。同期全国平均保险深度2 724元,广东省保险深度4 176元,居全国第三位,仅次于北京市、上海市。

根据中国保险行业协会公开数据显示,2012年至2014年,互联网保险经历了爆发式增长,保费收入增长近20倍,2015年互联网保险渗透率达到9.2%,然而从2016年开始,互联网保险保费规模陷入停滞并开始减少,渗透率连年下滑,到2018年渗透率仅有5%,究其主要原因是受保险业政策影响,给互联网保险行业带来短期阵痛,但从长远来看,政策调整后的互联网保险行业将进入规范发展。截至2017年7月,全国经营互联网保险的131家保险机构中,注册地在广东省的保险公司有17家,占比约为13%。

广东省营造了相对宽松的政策环境推动互联网保险业发展,发布“省九条”大力推进全省保险行业的信息化、技术化。深圳市、广州市也在全市层面发布相应政策促进互联网保险行业发展。根据北京大学发布的互联网保险指数,广东省互联网保险的发展水平高于全国平均水平。保险行业保费收入最高的广州市互联网保险保费收入自2012年呈现快速增长趋势,2016年达到49.3亿元,比2015年增长约29.6%。

二、互联网金融对接广东小微企业融资的问题分析

互联网金融与小微企业融资对接本质上是资金供给方与需求方的对接,二者的结合能否实现瓦尔拉斯均衡取决于双方发展水平及外部环境因素。当前,互联网金融发展过程中已经逐渐暴露一些风险和问题,如风控薄弱、人才缺乏等。从小微企业角度来看,小微企业本身业务经营不稳定,风险较大,一些小微企业对互联网金融并不熟悉。从外部环境来看,二者对接存在征信体系不健全、相关法律法规缺失、大数据应用不深入等障碍。这些问题的存在导致互联网金融未能充分发挥服务小微企业融资的功效。

(一)互联网金融企业面临转型压力,行业风险突出

当前,互联网金融行业乱象丛生,非法集资、违规交易等非法金融活动屡见不鲜,互联网金融公司自2011年以来,累计停业及有问题的互联网金融公司达到1 896家,其中2011年3家、2012年2家、2013年61家、2014年234家、2015年803家、2016年到2018年已出现793家问题公司,其中11月新增42家,是2012年全年停业金融平台的21倍。网贷行业已进入规范发展期。而众筹行业也正处于洗牌期,一半以上的众筹平台退出行业。处于经济发展前沿的广东省互联网金融业发展面临巨大挑战,从互联网金融机构内部风控机制、人才条件等方面不难发现广东省互联网金融企业自身防风险能力较弱,企业运营管理水平一般。一些互联网金融机构正向金融科技公司转型。

(二)小微企业通过互联网金融融资意愿不强,融资成功率不高

尽管理论研究表明互联网金融对解决小微企业融资具有重要作用,但实际调研显示,小微企业通过互联网金融融资意愿不强。课题组走访了100多家企业,对小微企业利用互联网金融融资情况进行调研,根据调研数据,仅有31%的企业尝试过通过互联网金融融资,而有69%的企业未尝试过通过互联网金融融资。进一步地,课题组对未尝试利用互联网金融融资的企业进行了访谈,结果显示,小微企业不愿意通过互联网金融渠道融资的原因主要有三个方面:其一,小微企业存在思维惯性,习惯在实体市场融资,认为虚拟市场融资具有较大风险,而采取消极回避态度,不愿意尝试网络融资新方式。其二,小微企业对网络借贷的信任程度较低。一些企业虽然能接受互联网金融融资,但对网络信息安全没有信心,担心信息泄密风险。特别是近年来,在互联网金融领域,风险事故频发,这导致小微企业对互联网金融的信任程度低,担心发生以网络借贷为名进行诈骗等行为。其三,互联网金融融资相对于银行借贷而言,尽管效率高,融资速度快,但融资成本也较高,超出了部分小微企业的承受范围,这也使得一些小微企业不愿意采用互联网金融渠道进行融资。此外,还有一些小微企业尽管有意在互联网融资,但由于其运营模式比较传统,缺乏网络数据记录,也难以获取网络资金支持。

与此同时,并不是所有的通过互联网金融平台融资的小微企业都能获得资金,根据本文调查数据,仅有63.5%的企业成功通过互联网金融平台获得资金,而有36.5%的企业融资失败。进一步地,课题组对小微企业通过互联网金融平台融资失败的原因进行了调研,结果显示,企业经营效益低因素占比最大,为33.33%,分别有25%和16.67%的企业由于信用等级低和所处行业不景气无法从互联网金融平台获得资金,此外,还有25%的企业由于借款期限过长或借款金额大的原因无法成功地从互联网金融平台融资,这说明,小微企业要想成功从互联网金融平台融资,首先要提升自身经营实力。

(三)互联网金融融资成本偏高

从理论上来讲,互联网金融能借助现代信息技术,降低小微企业融资成本。然而,我国网络借贷市场的现实状况却并不令人乐观。《2016年中国网络借贷行业年报》公布的数据显示,我国2016年网络贷款的综合收益率为10.98%,并不完全包括P2P借款人的全部融资成本,除了向投资者支付的利息成本,P2P借款人还要承担平台费、管理费、担保费等非利息费用。融资者资信不透明使P2P网贷融资的非利息费用高企,大幅推高了P2P融资者的实际融资成本。造成网贷平台利率偏高的因素主要有两方面,一方面,平台获客成本增高。由于互联网金融平台激增,行业竞争加剧,获得一名投资用户的成本增加,行业平均利润率下降。另一方面,银行审核、放贷、管控等流程已经形成成熟的系统,再加上本身权限极高能够轻松查到贷款人各项信息,风控成本低了很多。网贷平台仍处于发展阶段,除了需要聘请大量风控人员对贷款进行审核外,获取贷款人详细资料需要接入央行等征信系统,成本自然上升。此外,网贷平台主要面向的是中低阶层,对贷款人的各方面要求比银行要低,从而网贷平台贷款违约风险较高。

(四)缺乏统一的征信体系

大数据是互联网金融解决小微企业融资信息不对称问题的关键所在。而在实际运营过程中,尽管近期央行同意互联网金融接入人行征信系统,但互联网金融掌握的数据依然有限。当前,征信市场不发达,政府存量数据没有得到充分利用,市场化的征信机构数量少、数据采集能力弱,互联网金融公司很难获取外部数据支持,主要通过网络历史数据获取借款者信息,电商类公司由于通过网络运营,其经营信息记录在网络上都会留下痕迹,因而获取互联网金融资金支持相对容易。而对于其他类型的小微企业来说,大多数小微企业在线下运营,资金转账也主要通过银行达成,很少使用互联网支付手段进行企业交易往来,互联网金融对这类企业的资金支持有限。征信体系的不健全在给互联网金融机构运营带来困难的同时,也带来了风险,一些信用不佳的借款人向多家互联网金融机构重复借贷,信用风险由此滋生,由于缺乏大数据支撑,互联网借贷市场变成了柠檬市场,次贷风险不断累积,危害区域金融安全。与此同时,由于缺乏信用监管机制,互联网金融机构异化为信用风险制造者,一些平台运营者违规经营、非法集资,严重破坏互联网金融生态。

(五)缺乏成熟的信息技术支持

大数据、区块链技术是控制风险、化解信息不对称问题的有效工具。虽然基于大数据的互联网金融发展应用已经有成功的案例,但其成功应用多集中于一些互联网企业。而新型互联网金融机构与传统金融机构缺乏大数据应用条件,面临着可参考的大数据模型稀少、大数据硬件设备昂贵、云端数据资源共享有限、缺乏大数据人才等多方面挑战。在法律依据和监管方面,大数据应用也面临着相对应的法律法规较少、监管部门不明确、犯罪成本较低等问题;在数据信息共享过程中,又面临涉嫌侵犯公民隐私权的指控。此外,我国的信息化程度有待提高,个人金融数据很难统计,也制约了大数据的应用。

(六)互联网金融行业声誉机制不健全

互联网金融是互联网应用普及、实体经济变革和金融服务创新三者共同促进下产生的新兴金融形式,在发展过程中一些互联网金融机构风险意识不强,法律意识淡漠,甚至部分机构和从业者假借互联网金融之名,严重损害了消费者权益,在社会上造成不良的影响,因此,互联网金融行业如何建立健全声誉机制,切实做到为广大的中小企业和广大投资者提供良好的投融资渠道,是一个重大课题。

三、互联网金融与小微企业融资对接机制分析

(一)风险防控机制

1.加强行业自律和规范。广东互联网金融行业的健康发展,需要在国家相关金融法规、政策和制度下,结合广东省的实际情况,充分利用广东互联网金融协会等行业协会、机构力量,制定本省的互联网金融业务具体标准与准入细则;发布互联网金融自律公约,强化典型示范引领;加强互联网金融机构考评与审核和金融风险披露,特别是对于新型的互联网金融风险,如ICO、STO融资风险进行警示。此外,加强投资者教育,使投资者能正确认识互联网金融,合理利用互联网金融工具进行投融资。

2.强化互联网金融外部监管。互联网金融支持小微企业是一种全新的金融模式,涉及信息技术、金融监管、企业管理等多个行业,需要这些领域的紧密结合和无缝链接。首先,要完善互联网金融监管体制,坚持现场监管与非现场监管相结合,功能监管与行为监管结合,明确监管主体责任,合理赋权,使互联网金融在监管框架下健康运营。充分发挥行业自律的作用,制定行业运营标准规范,加强信息披露,增强互联网金融机构合规自觉性。依托社会公众监督的力量,鼓励群众监督、举报,使违规互联网金融企业或业务无处藏身并能及时管控。

3.完善互联网金融准入与退出机制。严把互联网金融准入关,提高准入门槛,对互联网金融机构资质进行严格审核。加强现有互联网金融机构内控制度建设,建立定期考核与退出机制,及时清理违规运营的互联网金融机构,使其退出金融市场,探索建立第三方接管制度及机构保证金制度,扼制互联网金融风险蔓延扩散势头。

(二)评估与激励机制

1.鼓励互联网金融机构利用金融科技为小微企业提供融资服务。在严格控制行业融资风险的基础上,鼓励互联网金融机构利用大数据、区块链等信息技术进行客户信用评价,积极发展互联网征信机构,鼓励现有的征信机构在保证数据安全的基础上与相关部门合作共享信用数据。依托广东金融高新区现有基础和优势,加快互联网金融人才、技术及信息等要素集聚,鼓励和引导金融人才创业创新。支持现有金融机构进行引入金融科技,创新金融产品,深化小微企业服务内容。

2.扶持先进,对支持小微企业融资力度较大的互联网金融机构给予奖励。引入第三方评估机构,合理评估互联网金融企业社会效益与经营风险,奖优罚劣,对有效发挥互联网金融优势、推动地区小微企业发展的互联网金融企业进行奖励与补贴,扶持其加快发展,研究设立专项基金,对切实降低小微企业融资成本的互联网金融机构,提供一定额度的风险补贴和业务增量补贴。

3.探索建立区域互联网金融交易平台。随着互联网金融的发展,互联网资产迅速累积,客观上需要建立互联网金融资产交易机制与风险控制机制。区域互联网金融交易平台的建立有利于促进互联网金融非标资产的流动,构建灵活、高效、安全的资金募集形态,促进互联网金融行业良性发展,形成对资本市场有益的补充。探索建立区域在线应收账款交易市场,推进小微企业应收账款证券化交易,盘活存量资产,助解小微企业融资困难。

(三)信息沟通机制

1.搭建平台,推动小微企业和互联网金融企业之间的对接交流。加强小微企业互联网金融融资教育,引导互联网金融机构积极为小微企业提供各种形式的培训、咨询等体验式服务,让企业更加了解互联网金融的使用范围、流程及要求,从而让更多小微企业真正使用互联网金融并享受其带来的便利、实惠和高效;引导互联网金融机构从客户角度出发,进一步注重产品和服务的用户交互设计,充分了解客户需求,注重客户体验,吸引更多的小微企业融资业务。加强投资者教育,提高居民风险防范意识,引导消费者合理认识互联网金融产品的收益与风险,以良好的心态获取互联网金融服务。

2.建立互联网金融企业财务数据信息审计与项目信息的披露机制,细分行业的数据统计分析系统,明确信息披露的内容、频率及范围,加强互联网金融从业结构备案与管理,特别是强化对跨地域经营的互联网金融机构的备案与管理。定期披露互联网金融机构营运与风险信息,引入独立评级机构,加强对互联网金融机构与产品的信用评级,加强对互联网金融消费者的风险认知与风险管理能力的评估,加强信用风险警示,促进信息的合理流动,提高交易的效率。

3.健全政府部门互联网金融数据统计与监测机制。建立互联网金融统计制度,科学反映地区互联网金融发展状况。建议由金融办等主管部门牵头,加强区域互联网金融机构、业务量及不良贷款率等风险点的统计,明确统计业务操作规范、数据共享范围及相关部门的权利与责任,集中统一采集互联网金融数据,定期发布互联网金融报告。

(四)保障机制

1.整合各类信息平台,建设金融大数据系统。依托政府资源,整合各类要素交易平台、融资担保公司、电子社交平台的用户交易记录与付款记录数据,加强数据的互通共享,探索建立金融大数据系统,加强数据的维护与更新,强化数据提供者责任,为互联网金融发展提供强大的后台支持。

2.推动金融科技发展,加强信息技术安全防护体系建设。加强互联网基础设施建设,支持云计算、大数据产业的发展,加大政府财政资金扶持力度。建立互联网金融信息安全技术标准,加强信息安全风险监测与预防,指导企业信息安全建设、规范行业自律。加强金融消费者权益保护,建立互联网金融信息安全公共服务平台启动,整合情报系统、在线测评、实时观测以及各类个性化安全服务,建立行业信息安全共享和漏洞解决机制,提升广东金融信息行业的风险防范能力。

3.加快社会信用体系建设。积极推动征信市场化进程,引入海内外大型民间征信与信用评级公司,民间征信机构依托互联网数据积累和大数据技术,引进先进征信技术与管理经验,鼓励民间资金进入征信市场,建立市场主体多元、信息全覆盖的征信体系。探索建立互联网征信服务平台,建立信息交流与共享机制,增强信息透明度,健全失信惩戒机制,营造“不想失信、不敢失信”的市场氛围。