法益重塑和路径调整:积极刑法观下农用地生态法益的刑法保护转向*

2021-12-22陈禹衡陈洪兵

陈禹衡 陈洪兵

内容提要:针对愈演愈烈的农用地犯罪,积极刑法观要求完善对农用地犯罪的刑事制裁。通过分析农用地犯罪实况,笔者发现当前争议在于农用地生态价值的法益化,这导致实行行为认定混乱、司法实践中罪名选择困难及法益损失计算模糊。农用地生态法益是指农用地保持其原有生态性质的环境利益,农用地的保护法益是由秩序法益、财产法益演进至生态法益。在引入生态法益后,对实行行为的认定需要对原有行为进行扩大解释,并仔细甄别新类型的实行行为;在罪名选择上参考域外经验,区分污染环境罪和非法占用农用地罪的界限;在生态法益损失计算上,需要构建相应的生态法益可测量标准和生态法益转化标准。

伴随我国经济社会的高速发展,生态文明建设在社会发展过程中被愈发重视,国土是生态文明建设的空间载体,农用地则是国土概念中的重要组成部分,(1)黄贤金:《构建新时代国土空间规划学科体系》,《中国土地科学》2020年第12期。因此完善生态文明建设必然要对农用地进行全方位的法律保护,以构建科学合理的农业发展和生态安全格局,而刑法则应该充分发挥其保护作用。统计数据显示,当下我国的农用地犯罪率居高不下,新的犯罪行为层出不穷,这是因为刑法对农用地犯罪的法益保护和制裁路径存在缺陷。纵观我国的农用地生态法益的法律保护体系,《民法典》确立的“绿色原则”强调农用地流转和使用过程中的生态保护,而《土地管理法》《土地承包法》《土壤污染防治法》等农用地管理法律法规也体现了对农用地生态法益的置重,而《刑法》却未强调保护农用地生态法益。值得注意的是,《刑法修正案(十一)》体现了我国刑法理念的转向,积极刑法观成为今后刑事制裁体系观念调整的整体面向,积极刑法观倾向于保护法益前置化,体现了刑法的功能主义倾向,积极应对新型犯罪行为。(2)周光权:《论通过增设轻罪实现妥当的处罚——积极刑法立法观的再阐释》,《比较法研究》2020年第6期。有鉴于此,针对农用地犯罪行为,我国刑法应该依据积极刑法观调整保护法益范围,强调保护农用地生态法益,并基于法益重心来调整刑事制裁路径,实现刑事制裁体系的整体升级。

一、当下农用地犯罪的司法实践及问题分析

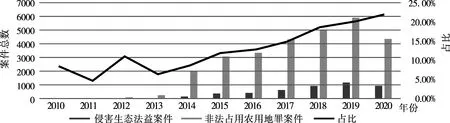

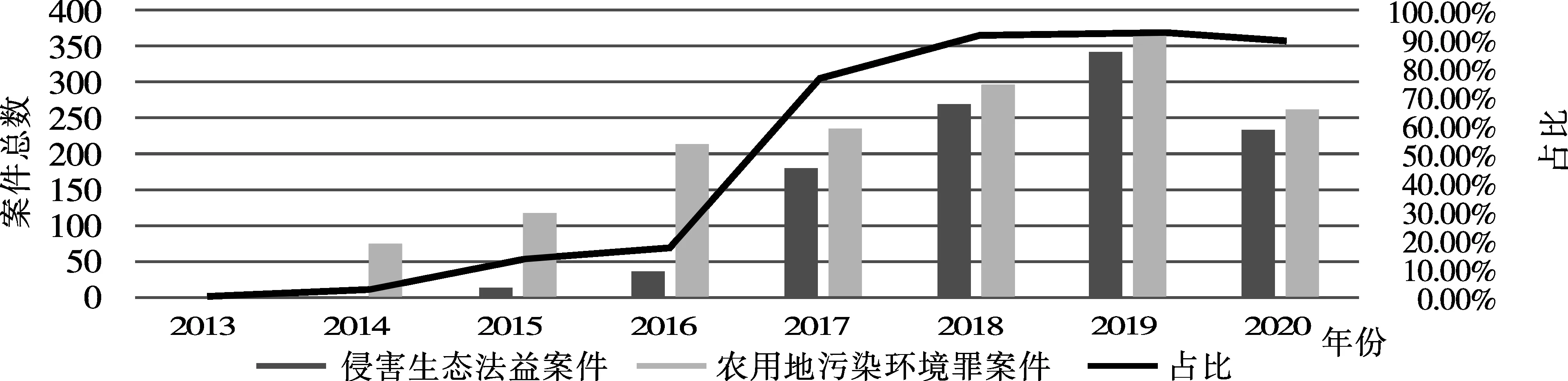

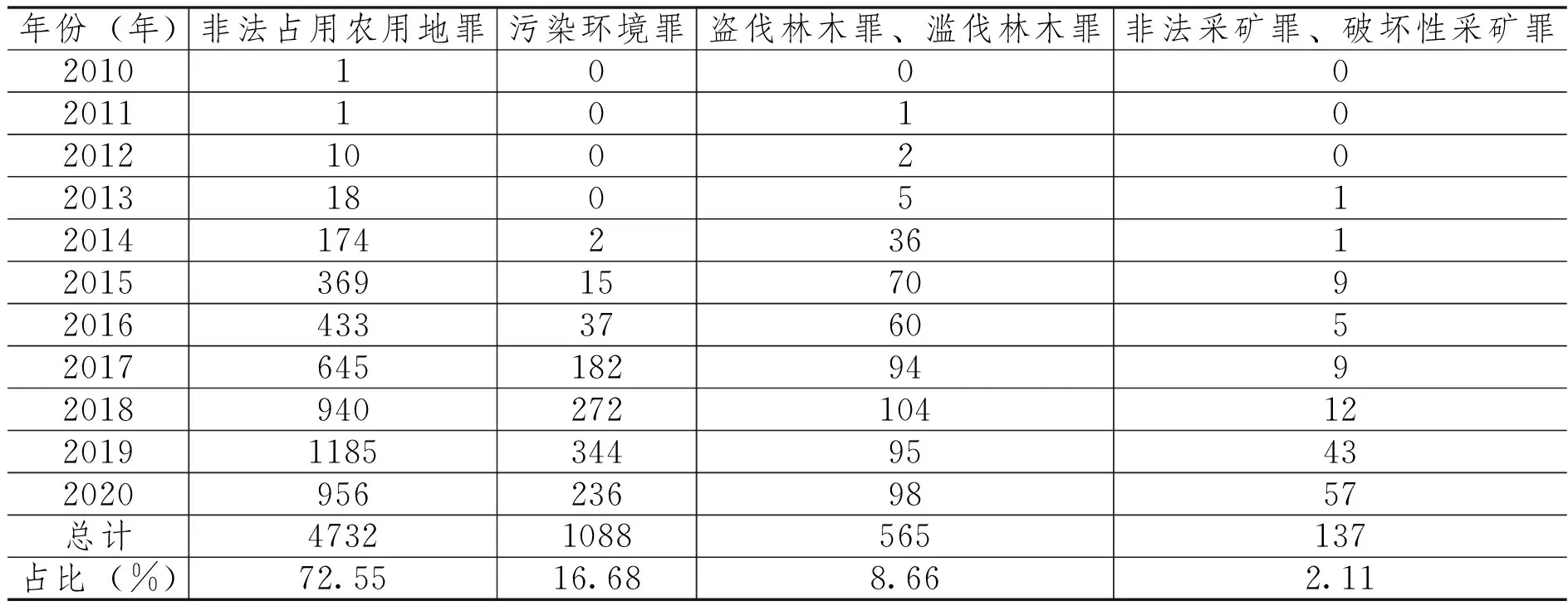

通过分析裁判文书网2010—2020年农用地犯罪的案件可以发现,侵害农用地生态法益判处的罪名有污染环境罪、非法占用农用地罪、盗伐林木罪及滥伐林木罪、非法采矿罪及破坏性采矿罪,并主要判处污染环境罪和非法占用农用地罪。非法占用农用地罪的案件数量从2010年的12件上升至2019年的5929件,其中侵害生态法益的案件数量从1件上升至956件,占比也从8.33%上升至21.86%。与之相对,农用地判处污染环境罪的案件数量从2013年的4件上升至2020年的264件,其中侵害农用地生态法益的案件从0件上升至236件,占比高达89.39%。通过分析上述数据可以得出:当下农用地犯罪司法实践中,已经不再单一置重于维护农用地的管理秩序,而是强调保护农用地生态法益,采用了多元保护法益组合,这体现了《刑法》趋于对农用地进行全方位保护,并和《民法典》等其他法律规范保持一致。

表1 2010—2020年非法占用农用地罪案件统计表

图1 2010—2020年非法占用农用地罪案件趋势图

年份(年)20132014201520162017201820192020侵害生态法益案件(件)021537182272344236农用地污染环境罪案件(件)476119214236298372264占比(%)02.6312.6117.2977.1291.2892.4789.39

图2 2013—2020年农用地污染环境罪案件趋势图

年份(年)非法占用农用地罪污染环境罪盗伐林木罪、滥伐林木罪非法采矿罪、破坏性采矿罪201010002011101020121002020131805120141742361201536915709201643337605201764518294920189402721041220191185344954320209562369857总计47321088565137占比(%)72.5516.688.662.11

通过上述司法实践的数据分析可以得出,在农用地生态价值日益凸显的今天,虽然在积极刑法观的指引下,侵害农用地生态法益的刑事制裁体系日渐严密,但是囿于对生态法益的认识和理解,导致其存在以下四点问题。

(一)农用地生态价值的法益化存在争议

对于农用地犯罪的保护法益,传统观点认为是维护农用地管理秩序法益,因此其保护核心是国家农用地管理制度,需要围绕“秩序”完善相关罪名的司法适用,(3)叶旺春:《论我国土地刑法规范的缺陷及其完善》,《现代法学》2009年第6期。亦有学者通过2016年“两高”发布的《环境污染犯罪司法解释》侧面论证司法机关对引入生态法益持相对谨慎态度。(4)刘艳红:《环境犯罪刑事治理早期化之反对》,《政治与法律》2015年第7期。而伴随生态文明建设的不断推进,越来越多的学者开始强调保护农用地生态法益,提出未来刑法的修正应确立以生态法益为相关罪名主要法益的立法理念,(5)吴萍:《农用地“三权分置”的生态风险与刑法应对》,《江西社会科学》2020年第12期。从而强化对农用地的保障。实际上,在环境问题尚未恶化之前,农用地的保护重心是秩序法益以及农用地改革后被赋予的财产法益,而保护农用地生态法益则是刑法理念转变的体现。在积极刑法观的倡导下,司法实践中强调生态法益,是将保护法益的范围前置并扩大,因为生态法益在农用地犯罪中往往最先遭受侵害,所以保护生态法益本身就体现了积极刑法观的预防性理念。但是,如果贸然引入生态法益的概念,将农用地的生态价值法益化,可能对遏制农用地犯罪并无实际效用,甚至会肆意扩张刑事制裁范围,导致其有象征性立法之嫌。(6)刘艳红:《象征性立法对刑法功能的损害——二十年来中国刑事立法总评》,《政治与法律》2017年第3期。有鉴于此,农用地生态价值的法益化需要解决以下问题:第一,需要在积极刑法观理念下探讨如何重塑农用地生态法益的内涵,基于其价值功能创设生态法益的基础,并将积极刑法观理念的前置性、预防性价值选择蕴含其中,(7)劳东燕:《功能主义的刑法解释》,北京:中国人民大学出版社,2020年,第43页。而非草率地将环境管理秩序或者环境权解释为生态法益。第二,需要从理论基础、时代需求等多方面论证引入生态法益的合理性和必要性,避免生态法益的空置化。(8)李嵩誉:《农地生态价值保护的刑法机制》,《法学杂志》2020年第11期。第三,引入生态法益后,需要将其和秩序法益、财产法益相结合,并且尝试构建不同法益间的转换体系,因为农用地是具备经济、生态、社会等多功能价值的整体系统,而且各功能价值之间是相互联系和影响,(9)李嵩誉:《土地流转中的环境规制研究》,《法学杂志》2019年第11期。所以不能孤立地看待生态法益。

(二)农用地犯罪行为范式构成认定混乱

囿于当下刑事司法对农用地犯罪保护法益的理解含混,导致对侵害生态法益的行为范式的认定存在混乱,实际上,行为是否具备违法性,是根据法益是否受到侵害或者危险来评价的,并非根据行为本身是否违反规范来决定的。(10)张明楷:《法益初论》,北京:中国政法大学出版社,2003年,第208页。如果仅将农用地犯罪的保护法益限定为秩序法益,那么可能出现某行为并未违反秩序法益,而行为本身具有实质违法性,导致出现某行为因为没有违反行政管理法规而出罪,但实际裁判的结果却明显与之相反的情形。除此以外,秩序法益的内核是秩序,而行政法所建立的农用地管理秩序并不一定需要刑法进行同步保护,只有严重破坏农用地管理秩序的行为方可认为是犯罪,这必然导致刑事制裁的空缺。比如在“玉米倒茬改良土壤案”中,一审法院认定受让人如通过耕种农作物玉米进行轮作(倒茬)来改良土壤的种植条件,并未违反具体行政法规,但同时依据相关司法鉴定中心的测量鉴定意见被认定为“种植农作物严重破坏林业种植条件”,即构成对农用地生态法益的损害,构成非法占用农用地罪。(11)参见(2016)内2223刑初426号刑事判决书。实际上,由于生态法益的缺失,导致在具体行为范式的认定上存在争议,比如有学者认为行为人在农用地上违规采用“蒸馏、萃取、沉淀、过滤”等方式处理危险废物,导致危险废物出现“跑、冒、滴、漏”等行为,严重侵害农用地生态法益,但是刑法中并未规定,而同时这种抽象的危害结果难以被认定为污染环境罪中的“严重污染环境”,最终导致刑法规制的失效。(12)陈伟、熊波:《刑法中的生态法益:多维转型、边缘展开与范畴匡正》,《西南政法大学学报》2018年第1期。综合来看,造成农用地犯罪行为范式认定混乱的原因就是秩序法益及财产法益无法完全涵括破坏农用地的行为类型,导致无法基于保护法益对实行行为进行实质解释,而忽视这些行为范式也违背积极刑法观“增加因为社会的发展变化而需要刑法保护的法益,规制新出现的行为类型,改良原本缺乏类型性的现行刑法,消弭处罚漏洞”的理念。(13)张明楷:《增设新罪的观念——对积极刑法观的支持》,《现代法学》2020年第5期。

(三)侵害生态法益的罪名选择存在争议

农用地犯罪在侵害生态法益时,由于法益保护和实行行为的认定缺漏,导致司法机关在适用非法占用农用地罪还是污染环境罪上举棋不定。(14)在侵害农用地生态法益的罪名中,盗伐林木罪及滥伐林木罪、非法采矿罪及破坏性采矿罪都有较为特定的适用场域,即农用地中的林业用地和蕴含矿产的农用地,且适用罪名数量占比较低,因此罪名选择争议的重点是非法占用农用地罪和污染环境罪。比如在“胡平生非法占用农用地案”中,金华市国土资源局认定当事人造成“鉴定地块内有36.59亩耕地原种植条件遭到了破坏,水田表层被沙石、建筑垃圾和废土等外来固体废弃物堆积、压实,部分水田和旱地已被挖掘,原耕作层和底土层土壤缺失,形成多处积水洼地,上述耕地原种植条件已完全丧失,且不易复垦”(15)参见(2020)浙07刑终609号刑事附带民事裁定书。,最终将这种破坏农用地生态法益的行为认定为非法占用农用地罪。与之相对,在“胡剑明污染环境案”中,当事人的实行行为是挖掘农用地填土,和上述案例中实行行为相近,并由惠州市自然资源局认定为农用地原有的种植条件丧失,也是侵害生态法益,但是最终却认定为污染环境罪。(16)参见(2020)粤1323刑初295号刑事附带民事判决书。有鉴于此,因为对生态法益的认定模糊,导致相近行为对应的罪名选择上存在争议,这不仅不利于保护农用地生态法益,而且降低了司法公信力,坚持积极刑法观不等于罪名选择上的混乱,更不等于肆意扩大刑事制裁的范围,因此廓清生态法益对应的罪名选择成为应然之举。

(四)农用地犯罪法益损失计算亟需完善

由于长期以来对农用地生态法益的忽视,导致在计算农用地的法益损害时缺漏了生态法益,并且在司法实践中也没有准确的生态法益损失计算模式,以及和其他类型法益对应的转化标准。在“广州市红星经济合作社流转土地案”中,红星合作社流转基本农田39.8076亩主要用于取土挖塘,导致基本农田的种植功能毁坏,但是在评价农用地损失时,仅计算了平整被损害土地的费用,也就是破坏农用地造成的经济损失,而忽视了农用地作为环境资源为人类社会所提供的生态价值上的功能损失,也就是生态法益损失。(17)白建国、叶云翔:《土地渎职犯罪案件中价值鉴定问题的思考》,《中国检察官》2010年第1期。如果在计算法益损失时忽视了生态法益的价值衡量,只会加剧农用地犯罪愈演愈烈的趋势,同样的两个行为,如果其中一个侵害了生态法益而未受到更严厉刑事制裁,那么就有违司法公正。实际上,农用地犯罪不只关系着农用地分配、农用地管理秩序维持等问题,还涉及农用地的生态安全问题,而对农用地的刑法保护也需要从保护秩序价值、经济价值向生态价值转型,也就是从秩序法益、财产法益转向生态法益,因此在司法实践中计量保护法益损失,必须要加入生态法益,并且建立生态法益的可测量标准。除此以外,在整合农用地犯罪中的秩序法益、财产法益及生态法益后,由于生态法益过于抽象,也要构建生态法益和其他两种法益的转化体系,实现对农用地犯罪法益损失的统一计算。

二、积极刑法观下法益保护的重塑和完善

《刑法修正案(十一)》代表我国刑事立法活性化趋势加强,在整体理念上转向积极刑法观,由此导致刑法在立法、法益、解释等诸多层面的嬗变。积极刑法观要求刑法在“严而不厉”的思想指导下积极介入社会生活,为了周延保护法益而主张实质解释论。(18)付立庆:《积极主义刑法观及其展开》,北京:中国人民大学出版社,2020年,第20—21页。因此在农用地犯罪的刑法规制中,对于保护法益需要重新理解,在论证引入生态法益的必要性后,重塑和完善生态法益的适用。

(一)积极刑法观下生态法益概念的重塑

对于农用地犯罪中生态法益的概念,学界曾展开了激烈讨论。有学者认为农用地生态法益是农业生产能力,认为刑法保护农用地的宗旨在于保障粮食供给。(19)侯艳芳:《环境刑法的伦理基础及其对环境刑法新发展的影响》,《现代法学》2011年第4期。也有学者将农用地生态法益定义为生态用途的特定性,不可改变农用地的用途。(20)王德政:《非法占用农用地罪中“数量较大”与“大量毁坏”的关系——以防止农用地被擅改用途为出发点》,《中国农村研究》2016年第2期。还有学者强调农用地生态法益是其自我净化能力,认为其生态需求是维持自身良好状态,并进行自我修复,重点是自然属性与自体性价值。(21)侯艳芳:《关于非法占用农用地罪之有效惩治的理性思考》,《人民法治》2018年第4期。上述观点对农用地犯罪生态法益的界定都忽视了积极刑法观理念,而积极刑法观作为生态法益的价值支撑,必然不可被忽视,因此上述概念也必然无法契合当下社会刑事司法体系转型的需要。

基于积极刑法观重塑农用地犯罪中生态法益的概念,需要参照刑法上一般意义的生态法益内涵,并结合积极刑法观和农用地犯罪的特征进行调整。首先,刑法上的生态法益,是指由刑法所表达的包括人在内的各种生态主体对生态要素及生态系统的利益需求,(22)焦艳鹏:《刑法生态法益论》,北京:中国政法大学出版社,2012年,第17页。而这种利益需求则是建立在生态文明的基础上,要求人类社会在利用自然资源时肯定其内在价值和系统价值,(23)〔美〕霍尔姆斯·罗尔斯顿:《环境伦理学》,杨通进译,北京:中国社会科学出版社,2000年,第253—257页。以实现人类社会的客观活动和生态系统的良性运转间的协调,比如德国就基于生态法益观构建环境刑法体系。(24)许玉秀:《主观与客观之间——故意理论与客观归责》,北京:法律出版社,2008年,第345页。其次,参考积极刑法观扩大犯罪圈范围、犯罪介入前置化的特征,改造后的生态法益意味着对农用地的保护范围扩大,对破坏生态法益的行为提前预防,并要求生态法益类型化、具体化和可测量化,实现有效的法益识别、法益度量和精细化司法。(25)焦艳鹏:《论生态文明建设中刑法与环境法的协调》,《重庆大学学报》2016年第3期。最后,结合司法实践的反馈,在解释农用地生态法益的内涵时,必须将司法实践中重点关心的生态性涵括其中,并具象化为裁判文书中经常体现的土壤肥力、土壤可持续性、土壤生物和养分指标等基础组成部分,否则农用地生态法益的概念会过于抽象,不利于司法部门理解和适用。

综合来看,重塑后的农用地犯罪生态法益可以概括为“农用地保持其原有生态性质的环境利益”,而具体内容则应参照农用地管理指标,实现可测量化,此处的生态法益是为了保障农用地自身生态系统结构的完整性与平衡性,强调农用地自体性的生态价值,并非纯粹为人类利用的工具性价值。(26)刘红:《环境权应为环境犯罪客体之提倡,《中国刑事法杂志》2004年第5期。在社会价值层面,生态法益是为了实现农用地的可持续发展,为人类社会提供可依赖的生产资料;在理论架构层面,生态法益要将唯物辩证法的物质观、发展观融合于农用地犯罪结果的异质性认定中;在伦理平衡层面,应当将人与自然和谐共处的平衡生态体系构建作为生态法益识别的本质依据。(27)陈伟、熊波:《刑法中的生态法益:多维转型、边缘展开与范畴匡正》。从社会价值、理论架构、伦理平衡这三个层面解释生态法益的内涵,能够使重塑后的生态法益符合遏制农用地犯罪的现实需求,并以此为基础构建一体化的农用地犯罪刑事制裁体系。

(二)积极刑法观下引入生态法益的证成

法益保护的结构脱胎于利益结构,而当前社会的利益结构正由“国家利益—个人利益—社会利益”模式向“国家利益—个人利益—社会利益—生态利益”模式转型,对应的法益保护结构也受其影响有了新的构成,(28)简基松:《论生态法益在刑法法益中的独立地位》,《中国刑事法杂志》2006年第5期。而其中新增生态法益概念,则意味着刑法保护范围扩大,而这正好符合积极刑法观的价值理念。积极刑法观认为刑事立法的扩张并不必然招致刑法过度干预的系统风险,犯罪化与刑法谦抑性没有矛盾,(29)周光权:《转型时期刑法立法的思路与方法》,《中国社会科学》2016年第3期。而积极刑法观所代表的犯罪圈扩大的趋向,也是当下中国社会治理与社会控制的客观需要。(30)梁根林:《刑法修正:维度、策略、评价与反思》,《法学研究》2017年第1期。实际上,如果当下仍然教条地追求刑法自身的安定性,为此不惜经常性地牺牲具体案件处理的妥当性、合理性的话,非但不利于法律至上主义观念的形成,反而是对刑法权威的削弱。(31)付立庆:《论积极主义刑法观》,《政法论坛》2019年第1期。有鉴于此,在积极刑法观的价值理念内,在农用地犯罪中引入生态法益的法益保护概念,不仅是贯彻积极刑法观的具体体现,而且也符合风险社会下刑法价值取向转型的现实需求。

第一,积极刑法观的前提是法益保护主义,而且要依据实质的法益概念来检视当下刑事司法中的漏洞,生态法益正好是这里的“漏洞”,而积极刑法观的理念则正好能够作为引入生态法益的价值支撑,帮助重新规划刑事制裁路径。有学者将农用地犯罪中涉嫌破坏环境行为对应的实质侵害客体界定为生态法益,并且围绕这一法益主体构建生态法益的内涵,摆脱了“以生态环境为主体的法益类型”的机械认知。(32)焦艳鹏:《生态文明保障的刑法机制》,《中国社会科学》2017年第11期。对于保护法益的范围,“法益没有自然法的永恒效力,而是跟随宪法基础和社会关系的变迁而变化”(33)〔德〕克劳斯·罗克辛:《刑法的任务不是法益保护吗?》,樊文译,《刑事法评论》2006年第2期。,根据司法实践中反馈的情况可以得知,坚持秩序法益乃至财产法益并不能解决现实中农用地被破坏所激化的社会矛盾,而引入生态法益则符合积极刑法观对刑法保护范围扩张的追求,进而优化刑事司法,通过科刑防止将来的法益侵害或者危险,以体现刑法的存在理由与机能,(34)〔日〕井田良:《讲义刑法学·总论》第2版,东京:有斐阁,2018年,第17页。探明为保全国民利益所必需的必要最小限度的刑罚。(35)〔日〕前田雅英:《刑法讲义总论》第5版,东京:东京大学出版会,2011年,第5页。引入生态法益的背后,是土地伦理观念的演进,要求人尊重自然,表明人与农用地之间是合作而非利用的关系。(36)〔美〕利奥波德:《沙乡年鉴》,李恒嘉译,北京:北京联合出版公司,2018年,第184页。当下的农用地犯罪首先侵害的是农用地生态环境,其次才构成财产损害及秩序违反,(37)穆丽霞:《论我国环境刑法的立法价值取向及其实现》,《法学杂志》2015年第1期。引入生态法益也符合了积极刑法观的法益保护预防化的倾向,将最先受害的生态法益涵括其中。综合来看,这种依托社会进步将现实需求转化为法益保护的行为,是积极刑法观在刑事司法中最为突出的价值体现,将刑法扩展的范围根基与法益保护绑定,避免了刑事制裁范围的无限扩张。

第二,依据积极刑法观在农用地犯罪中引入生态法益契合当下的时代背景,满足当下刑事司法的现实需要。当前社会中环境风险将干扰公众的生活,这种具有不确定性、广泛性和后果严重性的风险构成对现行刑事司法体系稳定性带来挑战,(38)劳东燕:《风险社会中的刑法:社会转型与刑法理论的变迁》,北京:北京大学出版社,2015年,第26页。而愈演愈烈的农用地犯罪就是这种挑战的集中体现,积极刑法观也就应运而生。在不稳定的风险社会中,积极刑法观所倡导的刑法介入前置化存在适用空间,而在农用地犯罪中,农用地首当其冲被侵害的就是生态法益,财产法益或秩序法益在其中排名靠后甚至被稀释,(39)刘俊:《土地所有权国家独占研究》,北京:法律出版社,2008年,第41页。保护生态法益可以使得对农用地的保护大大提前。(40)苏彩霞:《“风险社会”下抽象危险犯的扩张与限缩》,《法商研究》2011年第4期。除此以外,着眼于风险本身,其在农用地犯罪中表现为一种“危险和不安全感”(41)〔德〕乌尔里希·贝克:《世界风险社会》,吴英姿译,南京:南京大学出版社,2004年,第102页。,而这种“虚无”的威胁,所侵害的法益也正是一般公众难以察觉的生态法益,因此风险威胁和生态法益两者相对应。综合来看,风险社会的到来需要积极刑法观发挥作用,而立足于风险社会的现实考量,通过引入生态法益回应风险社会的现实问题,则实现了刑法的社会功能,(42)劳东燕:《风险社会与功能主义的刑法立法观》,《法学评论》2017年第6期。并契合了风险社会的现实需求,体现了刑法在风险社会积极发挥自身作用的价值倾向。

(三)积极刑法观下不同类型法益的演进

在积极刑法观下重塑农用地犯罪的生态法益,并不意味着农用地犯罪只侵害了生态法益,引入生态法益只是为了完善保护法益的范围,构建保护法益的动态平衡体系。参考我国对农用地犯罪刑法规制历史沿革和保护法益价值取向的转变经历,结合当下农用地犯罪的现实状况,侵害农用地生态法益主要涉及非法占用农用地罪和污染环境罪,而两者的保护法益也从秩序法益、财产法益演进至生态法益。

在历史沿革上,农用地犯罪保护法益最先是农用地管理秩序,其理论基础是将刑法在社会共同生活中的重要作用归结为对社会整体法秩序的维护,以实现刑法的保护任务。(43)林山田:《刑法通论》,台北:台湾元照出版有限公司,2008年,第52页。在此之后,通过对农用地财产属性的发掘、农用地利用的科学技术的进步以及社会整体观念的转型,促使刑法开始重视侵害农用地可能构成的财产法益损失。与上述两种保护法益相对,生态法益的提出则伴随了相当多争议,即便是在环境保护理念较为先进的德国,也是从20世纪70年代开始,经历了从秩序到人类生命、健康、财产利益再到保护生态利益的转变,在此期间亦有学者认为将保护法益扩展到生态法益意味着“它(环境刑法)可能走得太远了”(44)Susan F.Mandiberg,What Does an Environmental Criminal Know,Natural Resources & Environment,Vol.23,No.3,2009,pp.24-28.,而当今的《德国刑法典》完成了对生态法益的重塑,相关环境犯罪的构成以造成生态环境不利影响为标准。(45)林东茂:《德国刑法翻译与解析》,台北:五南图书出版公司,2018年,第672页。实际上,对于农用地犯罪中生态法益的保护,在农用地犯罪保护法益中出现的最晚,所以居于最末地位,这本身就和刑法观念的历史演进一致,伴随着积极刑法观在当前社会走向前沿,代表积极预防的生态法益保护的理念也会随之出现。

在价值取向转变上,农用地犯罪中提出生态法益的主要依据是土地伦理观念的生成和生态中心法益论的兴起。在土地伦理层面,生态法益的概念本身就源于财产法益和秩序法益,衡量农用地生态性质的标准包括农用地的产出能力与农用地的生态健康状况,其中前者和农用地的经济状况挂钩,通过经济决定论来判断涉及农用地行为的属性,对应农用地财产法益,而后者和农用地的生物区系特性挂钩,具体对应农用地的自然物种系统以及环境系统,将农用地的自然属性转化为生态法益。(46)〔美〕利奥波德:《沙乡年鉴》,李恒嘉译,第175—181页。有鉴于此,在土地伦理理论的支撑下,农用地管理秩序和财产是土地伦理的表层镜像,而生态法益是土地伦理的深层内核,伴随积极刑法观理念的提出,农用地的财产法益和秩序法益必然会被逐渐发展到生态法益,实现对农用地的真正保护。在生态中心法益论层面,以往纯粹的人类中心法益说认为“现代风险犯罪例如环境犯罪也不过是为了保护不特定或者多数人的生命、健康利益”(47)雷东生:《刑法保护法益的判断规则》,《法制与社会发展》2015年第6期。。法益折衷论则批评这种观点是对生态法益独立性的否认,并认为从重大环境污染事故罪到污染环境罪的立法变化,可以发现我国对人类中心法益论的放弃,相反应该将生态利益作为与人类相关的预期利益。(48)张志钢:《摆荡于激进与保守之间:论扩张中的污染环境罪的困境及其出路》,《政治与法律》2016年第8期。生态中心法益论认为,环境犯罪的对象应该归结于生态环境本身,环境法益是环境本身的利益。(49)〔德〕克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》,王世洲译,北京:法律出版社,2005年,第18页。在农用地犯罪中,生态法益的重塑和构建就是从原有的秩序法益和财产法益演化而来,而且在积极刑法观的指引下将生态利益的发挥前置化,能够在尚未损害秩序法益、财产法益时成立犯罪,实现防患于未然的效果。(50)李琳:《立法“绿色化”背景下生态法益独立性的批判性考察》,《中国刑事法杂志》2020年第6期。通过梳理环境犯罪法益论的变化过程可以得出,从人类中心法益论转向法益折衷论,再到生态中心法益论,伴随了法益论基础观点从秩序法益、财产法益演进至生态法益的过程,两者间具有内在的耦合性。

总而言之,农用地犯罪中不同类型的保护法益在积极刑法观的指引下实现动态融合。(51)〔日〕关哲夫:《现代社会中法益论的课题》,王充译,《刑法论丛》2007年第2期。实际上,当下自然环境中值得被保护的价值日益增加,并集中体现为生态法益,即生态学的法益概念(Oekologischer Rechtsgutsbehgriff),(52)〔日〕町野朔:《环境刑法の综合的研究》,东京:信山社,2003年,第7页。而农用地犯罪也受此影响,强化对生态法益的保护,而且可能会伴随积极刑法观价值理念的深入而增加权重,这从上文总结的裁判数据中可见一斑。但是,强调生态法益并不意味着对秩序法益和财产法益的排斥,因为“法益概念被理解为是在现实社会生活中具有事实的基础”(53)〔日〕甲斐克则:《海事法の诸问题——伊藤宁先生退职纪念论集》,东京:中央法规出版社,1985年,第95页。,由于生态法益和积极刑法观的理论基础具有一致性,必然会被逐步重视,加之生态法益和秩序法益、财产法益在遏制农用地犯罪上具有目的一致性,三者间只是侧重点和表现样态的差异,并不会出现根本上的相互排斥。综合来看,在积极刑法观指引下引入生态法益,是秩序法益、财产法益演进过程的必然结果,不仅可以保证法益内部结构的相对稳定性,而且会依据社会的发展变化调整不同类型法益的权重,实现动态平衡,藉此指导对农用地犯罪的刑法规制。

三、法益保护重塑后犯罪制裁路径的升级

基于积极刑法观引入并重塑了生态法益,而后要在全新构建的保护法益框架内升级农用地犯罪的制裁路径,包括完善农用地犯罪行为范式认定、优化罪名选择和侵害法益的计算,避免积极刑法观肆意扩大刑事制裁范围,确保升级后的刑事制裁路径公平公正。

(一)重塑法益后调整实行行为认定

在重塑了农用地犯罪的保护法益范畴后,因为“刑法不外乎是为了法益保护的手段,通过向国民明示禁止一定的行为规范”(54)〔日〕井田良:《刑法讲义总论》,东京:成文堂,2002年,第248页。,所以与保护法益对应的实行行为的认定也随之需要调整。在由秩序法益、财产法益、生态法益构成的农用地犯罪保护法益的指引下,主要的调整集中在生态法益对应的实行行为,既要解释新增的行为类型,同时也要对原有的行为类型进行重新解释,并体现在以下两个方面。

第一,基于积极刑法观对原有的农用地犯罪行为进行扩大解释,以涵括原有保护法益所未能解释的实行行为。以非法占用农用地罪为例,其中“违反”和“非法”是针对秩序法益,而采用结果无价值的“数量较大”且“大量毁坏”则针对财产法益,可见在传统的实行行为认定中并未包括对应生态法益的行为。但是在积极刑法观的指引下,对原有实行行为采用扩大解释,以保证原有的行为定义不会趋于狭隘和消亡,而是能够在积极刑法观所代表的立法活性化趋势中“焕发新生”(55)刘艳红:《积极预防性刑法观的中国实践发展——以〈刑法修正案(十一)〉为视角的分析》,《比较法研究》2021年第1期。,将新出现的生态法益融入实行行为的解释中。在“詹某某非法占用农用地案”中,当事人使用挖掘机对涉案林地进行推挖的行为,被一审法院认定为造成林地上原有植被或种植条件严重污染,构成了对生态法益的破坏,(56)参见(2015)海刑初字第240号刑事判决书。这里就是将生态法益融入了传统实行行为的解释中,摒弃了侵害财产法益的观点,转向生态法益。实际上,“所有的法益都应当在公共脉络或社会关联中观察其价值”(57)Vgl.Günther Jakobs,Strafrecht Allgemeiner Teil,2,Aufl.,1991,§2,Rn.10.,在当前社会背景下,生态法益的概念必然会被刑法司法所置重,那么对原有行为采用扩大解释的方法来增加法益保护的范畴也无可厚非,这避免刑法的频繁变更。对于行为的扩大解释,需要和刑法条文以及整体的精神相协调,(58)张明楷:《罪刑法定与刑法解释》,北京:北京大学出版社,2017年,第126页。而当下刑法的整体精神是积极刑法观,那么以此为基准对侵害生态法益的原有的实行行为加以规制,则是在罪刑法定原则和积极刑法观之间找到了平衡。

第二,基于保护生态法益对新出现的农用地犯罪行为加以甄别,判断新的实行行为类型是否构成犯罪。有学者认为当前对侵害农用地行为的认定比较单一,例如非法占用农用地罪的行为方式仅限于非法占用,没有涵盖其他破坏农用地的行为,如合法占用而毁坏农用地的行为,(59)赵秉志:《中国环境犯罪的立法演进及其思考》,《江海学刊》2017年第1期。而这种行为对农用地生态法益的损害不一定小于对其他类型法益所构成的损害,但是却形成了刑事制裁的空白。值得注意的是,在司法实践中,已然出现了对类似行为加以规制的趋势,比如在“崔正华非法占用农用地案”中,当事人经林业行政部门审核批准承包林地,但是本该种植生态林,却种植了防护林,这一行为无法认定为损害秩序法益和财产法益,但是却损害了生态法益,因为林种的不同对林地的养护产生影响,最终判处非法占用农用地罪。(60)参见(2018)皖0122刑初119号刑事判决书。当然,并不是所有的新行为类型都能认定为损害生态法益,在“王成来非法占用农用地案”中,一审、二审乃至终审法院都认为“固体废弃物、巨大石块的堆放压占以及重型运输设备的运动对耕地的生产能力有重大影响并导致该区域恢复原生态状况非常困难,属于对耕地和生态环境的严重破坏行为”,而在再审法院裁判文书中却依据“仅隔不到一年的时间,涉案土地的种植条件和种植面积就均已改善”的实际情况,判断用石头堆放压占的行为没有损害农用地生态法益,因此不构成非法占用农用地罪。(61)参见(2010)曲刑初字第6号刑事判决书,(2010)曲刑初字第151号刑事判决书,(2011)保刑终字第283号刑事裁定书,(2016)冀刑再2号刑事判决书。有鉴于此,对于新出现的实行行为类型,比如上文提到的“蒸馏、萃取、沉淀、过滤”等行为,应该基于是否侵害生态法益来判断是否构成犯罪,在实行行为的认定上,积极刑法观的加持虽然意味着刑事制裁范围的扩张,但是这并非是肆意地扩张,而是依据具体的保护法益内涵进行有目的地扩张,从而更新实行行为的类型,体现刑法的社会治理和社会控制机能。(62)〔德〕克劳斯·罗克辛:《刑事政策与刑法体系》,蔡桂生译,北京:中国人民大学出版社,2011年,第76页。

(二)参考域外经验确定罪名的选择

在确定农用地犯罪重塑后的保护法益和对应的实行行为之后,针对新增加的生态法益,需要确定具体罪名的选择路径,区分非法占用农用地罪和污染环境罪间制裁范围的界限,避免在积极刑法观下的罪名选择陷入“手足无措”的困境。参考域外的相关经验,《俄罗斯联邦刑法典》第254条规定了毁坏土地罪,是指在肥料、植物生长素、农药和其他危险化学物质或生物物质的保管、使用和运输过程中违反这些物质的处理规定而使土地受到经济活动或其他活动有害产品的毒化、污染或其他破坏,导致人的健康和周围环境受到损害的。(63)《俄罗斯联邦刑法典》,黄道秀译,北京:法律出版社,2004年,第224页。《德国刑法典》第324条a项规定的污染土地罪,是指违反行政法义务,将特定物质埋入、侵入或弃于土壤中造成污染或引起其他不利改变,导致危害人类、动物、植物健康,或污染其他贵重物品或水域,或者造成污染范围广泛的行为。(64)《德国刑法典》,徐久生译,北京:北京大学出版社,2019年,第222页。日本则是通过监管农药生产,颁布《农药管制法》等关于防治农用地土壤污染的法律,借助行政法迂回地实行控制,以达到保护农用地的目的,并设置了限制自由、课以义务等行政处罚。(65)〔日〕野口悠纪雄:《土地经济学》,汪斌译,北京:商务印书馆,1997年,第21页。《加拿大刑法典》第430条规定对包括农用地在内的不动产进行毁坏的,适用刑事制裁。(66)《加拿大刑事法典》,罗文波、冯凡英译,北京:北京大学出版社,2019年,第250页。《法国刑法典》中第332-2条第3款规定“毁坏、破坏已分类定级或已予登记之动产或不动产”的,科处3年监禁并科30万法郎罚金,(67)《最新法国刑法典》,朱琳译,北京:法律出版社,2015年,第122页。将农用地视为不动产加以保护。

由此来看,域外对于侵害农用地生态法益犯罪行为的刑事制裁,采用了三种路径:第一种是俄罗斯和德国采用的专门罪名制裁模式,设置毁坏土地罪或污染土地罪之类的专门罪名,并规定了对应的实行行为,主要保护农用地生态法益。但是,德国刑法中规定了行政法义务的违反,这意味着其采用了空白罪状的模式,更能适应当下社会快速发展的现实情况,避免刑法中对农用地生态法益的保护处于空置的状态。第二种是日本采用的行政刑法的模式,对于破坏农用地生态法益的行为,在各个专门的行政法规中附上对农用地构成损害所需要接受的处罚,这种单行的行政刑法模式,有助于保障刑法的稳定性,避免违反罪刑法定原则。(68)张明楷:《刑事立法模式的宪法考察》,《法律科学》2020年第1期。第三种是法国和加拿大的概括式罪名模式,即没有专门针对农用地设置罪名,而是将农用地的概念归入不动产的概念中,同时将对农用地生态法益的侵害概述为毁坏、破坏,这种概括式叙述的罪名模式,虽然能够保障农用地的生态法益,但是在司法实践中一般需要对行为认定进行扩大解释,增加了判断难度。我国刑法采用的是专门罪名和概括式罪名并置的模式,其中非法占用农用地罪是专门罪名,而污染环境罪是概括式罪名,但问题在于非法占用农用地罪的对生态法益的保护路径并不明确,而污染环境罪的涵括范围过大没有针对性,因此都需要结合积极刑法观理念加以改进。

第一,非法占用农用地罪的问题在于传统的规制方向集中在农用地管理秩序,而后引入了对财产法益的保护,但是对于农用地生态法益的保护则是近期才兴起,因此本罪的犯罪构成需要重新解释。首先,对于本罪中“违反土地管理法规”的空白规范要件,要求认定侵害生态法益构成行政违反,因此需要在对应的土地管理法规中找到保护生态法益的规定,比如《土地管理法》第42条规定的“提高耕地质量,增加有效耕地面积,改善农业生产条件和生态环境”,就可以为规制农用地犯罪侵害生态法益的行为提供规范依据。其次,对于本罪中的“非法占用农用地”、“改变被占用土地用途”的规定,需要围绕生态法益进行重新解释,其中“非法占用”可以理解为剥夺了农用地的生态利用可能性,导致其无法被正常利用,也无法纳入自然生态循环系统,而“改变被占用土地用途”意味着农用地的生态用途属性被改变,其基础的生态属性被剥夺后,无法发挥其作用而脱离自然系统,生态法益因此受损。最后,本罪中的“毁坏”对应具体的生态法益损害数量,大量毁坏作为一个罪量因素,关系到本罪成立与否,因此毁坏和生态法益的损失挂钩,采用不同于秩序法益和财产法益的计算方式。积极刑法观要求加强刑法保护,所以理应扩大本罪的法益保护范围,将生态法益的损失计算在内,判断是否构成本罪。

第二,在经过《刑法修正案(八)》的修订后,环境污染罪采用了生态学的人类中心的法益论,(69)刘艳红:《民法典绿色原则对刑法环境犯罪认定的影响》,《中国刑事法杂志》2020年第6期。并因为是空白罪状而受到其他法规规范的影响,尤其是在《民法典》绿色原则的影响下,加快刑法生态化进程,促使其将所保护的法益转变为生态法益,处罚范围也随之扩大,(70)刘艳红:《人性民法与物性刑法的融合发展》,《中国社会科学》2020年第4期。因此其改进方向是对犯罪行为认定的限缩。考虑到非法占用农用地罪已经规定了部分侵害农用地生态法益的行为,因此污染环境罪需要将侵害行为的范围限缩为“排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质”,而2016年“两高”发布的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2016〕29号)第1条规定了认定“严重污染环境”的条件之一,即“致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上,其他农用地十亩以上,其他土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的”,而只有严重污染环境,才能构成本罪。有鉴于此,对于污染环境罪在农用地生态法益受损案件中的适用范围,应该限制为“排放、倾倒或者处置……”的行为,并且要求符合司法解释的规定,才能认为此类侵害了农用地生态法益的行为构成污染环境罪,而对于其他类型的侵害农用地生态法益的行为,则统一适用非法占用农用地罪。

(三)优化生态法益损失的计算方式

在确定了农用地犯罪的侵害法益和具体的实行行为后,针对农用地犯罪的实际情况,需要计算生态法益的损失,同时,虽然引入了积极刑法观的理念,倡导对此类犯罪行为进行事先预防,但是对于具体法益损失的计算,仍然应该具有一定限度,帮助司法工作人员做出基于法治理性的判断。(71)高铭暄、孙道萃:《预防性刑法观及其教义学思考》,《中国法学》2018年第1期。在司法实践中,对于生态法益损失的计算方式已经初步构建,在“谢安明非法占用农用地案”中,计算生态法益损失时考虑到生态环境被破坏后修复的漫长性、周期性、反复性,计算了相关部门需要投入大量财力进行环境治理并消除隐患,并将涉及本案土地恢复林业生产条件及植被的投资情况予以综合考虑。(72)参见(2017)云01刑终17号刑事判决书。对于生态法益损失,学界多以“自洁性”作为损失认定标准,将其定义为“法所保护的自然在其自我代谢能力范围内保持其清洁性的付出”(73)侯艳芳:《环境法益刑事保护的提前化研究》,《政治与法律》2019年第3期。,而在具体的生态法益损失计算方式,则包括生态法益可测量标准和生态法益转化标准两个侧面。

构建生态法益的可测量标准,是刑法的保护法益从立法走向司法的连接点,也是避免法益精神化的控制机制,表现为法益向权利的转化以及危害结果的相当性判断,主要是对环境要素和生物要素这一相对具体利益进行量化统计。(74)梁云宝:《民法典绿色原则视域下“修复生态环境”的刑法定位》,《中国刑事法杂志》2020年第6期。生态法益中的环境要素主要指农用地土壤自身对应的生态损害,计量标准可以规定为具体的损害农用地数量,比如在“潘志广非法占用农用地案”中,当事人在林地种植玉米,喷洒农药,而农药则引起土地污染和酸化,导致土壤板结,因此一审法院认定侵害了12.36亩国有林地,(75)参见(2018)吉0284刑初370号刑事判决书。这里侵害的就是农用地生态法益中的环境要素。与之相对,生态法益中生物要素主要是指农用地中的有机物、农用地中的植被、依附于农用地表面的动物:(1)农用地中的有机物是指农用地自身含有的微生物等有机物,这关系到农用地的养分供应和可持续发展。在“熊慈东非法占用农用地案”中,当事人把农用地抛荒,导致该土地种植功能彻底丧失,(76)参见(2020)皖17刑终72号刑事裁定书。就是对农用地中的有机物进行破坏。(2)农用地中的植被,主要是指农用地上种植的植物,这关系到农用地的水土流失和土壤肥力,需要谨慎处置,如果放任农用地地表植被肆意生长会消耗土壤肥力,但是过分处置农用地地表植被,又会有水土流失之虞,因此需要按照相关规定进行农用地地表植被的养护。在“姜满希非法占用农用地案”中,当事人违反《退耕还林条例》的规定,滥采、乱挖等破坏地表植被,破坏农用地生态法益累计215亩,(77)参见(2020)黑1221刑初11号刑事判决书。就是对破坏农用地地表植被数量的统计。(3)依附于农用地表面的动物,主要是指依附于农用地生态系统的动物,根据《森林法实施条例》的规定,森林资源包括依托森林林木、林地生存的野生动物,因此这类动物本身也要划入农用地尤其是林地的生态法益中。在“王新辉非法占用农用地案”中,当事人就为了开采黄沙,导致圩埂被毁,破坏了原湖区沿岸带、亚沿岸带水生植被和水生动物群落,使部分生态功能丧失,(78)参见(2016)皖11刑终88号刑事裁定书。这里就是侵害依附于农用地表面的动物,破坏了生物多样性,侵害了农用地的生态法益。

构建生态法益转化标准,是因为生态法益过于抽象,导致司法机关在实践中对于如何计算存在争议,进而要通过转化标准,将生态法益的损失转化为其他法益的损失用于定罪量刑。生态法益转化标准主要有两种路径:第一种是将破坏农用地所侵害的生态法益直观地展示为数量标准,即常规司法实践中体现的“污染XX亩”的描述。第二种是将侵害农用地犯罪生态法益与民法及行政法上的生态损害修复、生态损害补偿的财产数额相对应,将生态法益的损害转化为对农用地进行修补、维护的财产数额。第一种转化模式在司法实践中最为常用,但这一模式的弊端在于对破坏农用地管理秩序行为的重复评价,也就是“XX亩”既对应了破坏农用地管理秩序的数量,又对应了侵害农用地生态法益的数量,虽然在个别案件中两者存在差异,但是多数案件中两者为一样的数值。采用这种转化模式,既不能体现对农用地生态法益的特殊保护,又构成了对保护法益的重复评价,有违司法公平公正。有鉴于此,笔者认为采用第二种转化模式更为妥帖,因为传统财产法益对应的是具体实物的财产损失,而生态法益对应的生态损害修复、生态损害补偿投入的财产数额并非一种类型,那么采用这种模式累加损失反而能够全面地评价法益损害。在“赵勇非法占用农用地案”中,当事人因为破坏地表植被,被要求按照《造林技术规程》(GB/T15776-2016)、《森林抚育规程》(GB/15781-2015)等补种抚育林木并管护3年,否则赔偿生态环境修复费人民币13 496元,就体现了生态法益和财产法益之间的转换。(79)参见(2020)闽0703刑初56号刑事附带民事判决书。转化后累加的财产数额可以对应污染环境罪和非法占用农用地罪中的量刑情节,采用转化后累加的财产损失数额,避免保护法益的缺漏,确保量刑精准。

伴随积极刑法观理念的提出,我国的刑事司法体系就此进入“快车道”,针对农用地犯罪屡禁不止,应加大刑事制裁力度,以填补刑法规制的漏洞。强调并重视对农用地犯罪中生态法益的保护,并非是对刑法工具主义的推崇,而是在积极刑法观的指引下完善农用地的保护范围,丰富保护法益的类型,不仅将刑法保护的范围体系化,而且将刑法规制手段预防化、前置化,体现其“积极”之义。只有在积极刑法观的语境下,通过提倡保护生态法益,确证生态法益的适格性和必要性,并基于保护生态法益调整刑事制裁的路径,在实行行为认定、具体罪名选择及损害法益计算这三个层面加以完善,才能真正实现“美丽中国”的建设目标。(80)陈洪兵:《“美丽中国”目标实现中的刑法短板及其克服》,《东方法学》2017年第5期。