贝多芬“遗产”的守护者与变革者

—— 以勃拉姆斯、柏辽兹交响乐创作中的铜管乐配器思维为例

2021-12-22南京艺术学院音乐学院江苏南京210013

张 俊(南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013)

19世纪拿破仑战争的历史令人警醒:曾经的英雄加冕为王,曾经的王者最终沦落为圣赫勒拿岛上的囚徒,但启蒙思想和法国大革命的口号“自由,平等,博爱”(Liberté, Égalité, Fraternité)却伴随着他的《法典》和军队扩散到当时整个欧洲。与此同时,音乐世界的浪漫主义者之战(War of the Romantics)则面临另一种主题:柏辽兹/瓦格纳还是舒曼/勃拉姆斯?新德意志乐派还是莱比锡乐派?标题音乐还是绝对音乐?歌剧还是交响乐?此起彼伏的问题接踵而来,使得每一个身处时代漩涡中的音乐家都必须做出自己的选择。本文以此为切入点,勃拉姆斯、柏辽兹相关交响乐创作中的铜管乐配器思维为例,探究其与此相关的思想观念与创作手法,以飨读者。

一、启蒙思想与贝多芬的“遗产”

贝多芬去世后,“绝对音乐”陷入了某种意义上的停滞。“乐圣”离去的巨大阴影笼罩在后世几乎每一位作曲家的肩头,以至于舒伯特抱怨道:“在贝多芬之后,谁又能有所作为呢?”无疑,绝对音乐的“交响性”或“复调性”经由贝多芬的创作手法及其艺术成果,实现了一定程度上的完满,在理查・施特劳斯的笔下,这种“完满”转换成了法国大革命中的一句口号:“自由!”1904年,当理查・施特劳斯应邀修订和补充柏辽兹的巨著《现代乐器学和管弦乐法》①下文简称《配器法》。(Traite de l’ Instrumentation et d’ Orchestration Modernes)时,他在修订版的序言中写道:

在贝多芬最后的十部四重奏里,古典弦乐四重奏中那四个同等重要的声部所表现的优美旋律发展到这种自由的境地,以致比起巴赫的复调合唱曲来毫不逊色。这是在他的九部交响曲的任何一部里所不能表现的一种自由。[1]II

在施特劳斯眼中,这种“交响性”源于贝多芬对海顿、莫扎特交响乐配器理念的发展。后二者的交响作品被施特劳斯戏谑的称为“附加助奏的木管乐器及增强全奏的闹声乐器(圆号,小号,定音鼓)的弦乐四重奏作品”。他认为在交响作品中,这种“弦乐四重奏”的性质成了音乐“交响性”进一步发展的桎梏,这种情况直到贝多芬将“钢琴的气质”引入交响乐的创作中才得以改观。或许是受限于序言的篇幅,对于贝多芬的贡献,施特劳斯仅仅提及了“钢琴的气质”;而对另一个显著进步于海顿、莫扎特的优点,也即贝多芬对铜管乐器,特别是长号的运用,施特劳斯则是蜻蜓点水、一笔带过。[1]

其实,与其说海顿与莫扎特的配器理念囿于“弦乐四重奏”定式,不如说由于当时的铜管乐器制造技术不允许他们有所突破。因为,在阀键系统正式发明之前,铜管乐器受到自身物理结构的限制,只能演奏定调音泛音列上有限的几个“基础音”。在绝大多数情况下,这种限制使得圆号和小号只能作为定音鼓一样的 “响器”,在演奏中起到充实节奏与和声的作用。其影响之深远,以至于直到近代,德国的小号手和定音鼓手仍然不得不共享同一个工会:帝国・小号和壶鼓工会(Kaiserliche. Trompeter- und Kesseltrommel Gilde)[2]。

所幸,长号因其独特的拉管结构成了当时铜管乐器中唯一的例外:拉管的结构装置给予了长号如人声般自由演奏半音阶的能力和音色,此前令圆号手和小号手束手无策的转调难题,在这类长号上再也不是难题。其实,早在贝多芬之前的时代,长号就因为上述种种优点被广泛运用于宗教作品中,比如为教会合唱或为素歌演唱伴奏,其中最有名的例子应该是莫扎特《安魂曲》中的“惊异号角(“Tuba mirum”)。其中,长号因特具宗教氛围的肃穆音色,在涉及圣神场景的歌剧配器中往往也能占有一席之地,在蒙特威尔第的《奥菲欧》,格鲁克的《阿尔切斯特》以及莫扎特的《唐璜》和《魔笛》[3]中,均是如此。但是,在交响乐配器中引入长号,在贝多芬之前的主流作曲家之中,则并无一人有此创见。①Dominik Rahmer在他的论文《On the way to the Romantic orchestra》中有提及一些反例。比如在1768年,萨尔茨堡作曲家Joseph Krottendorfer曾在他的交响曲中编配3支长号;1807年,瑞典作曲家Joachim Eggert也曾在他的交响曲中编配3支长号。可见,贝多芬在这方面是当之无愧的第一人。

1808年12月22日,贝多芬在维也纳河畔剧院举办了一场雄心勃勃的公益音乐会。正是在那场缺少排练、事后似乎反响不佳的音乐会上,贝多芬推出了他的两部著名交响曲——《第五号交响曲“命运”》和《第六号交响曲“田园”》。正是在这次演出中,作为现代交响乐团中的正式成员之一,铜管乐中的长号“华丽登场”,实现了其历史性的“艺术转型”。在《第五交响曲》的第四乐章中,贝多芬使用了三支长号并给予了他们足够的舞台,这其中包括一支中音长号,一支次中音长号与一支低音长号。

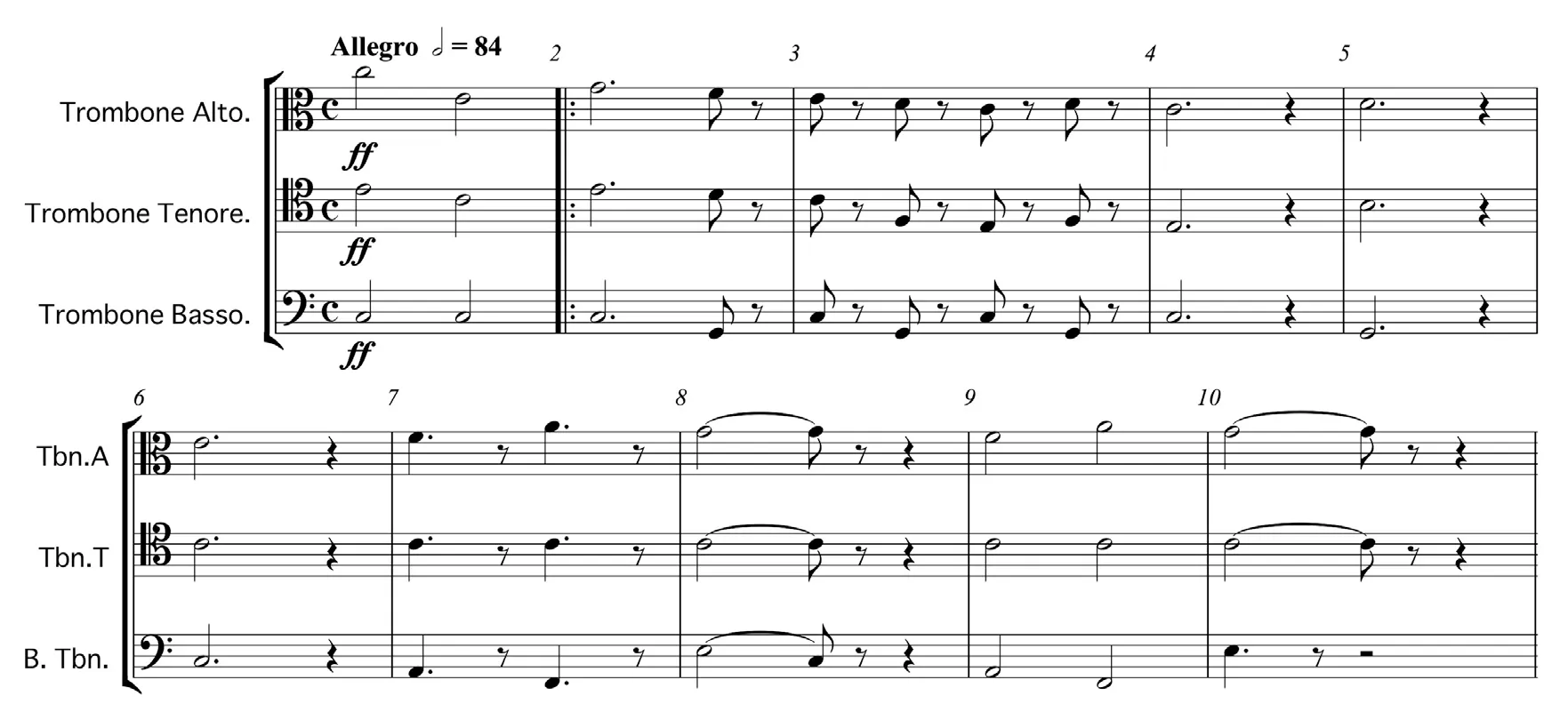

谱例1.贝多芬《第五交响曲》第四乐章 长号声部1-10小节[4]

如上谱例1所示,在当时条件下,以三支长号构成完整的三和弦合奏,不仅音响洪亮庄重,凸显了主题的内在性格和音乐动力,其乐队效果和经验,也成为后世作曲家为长号进行系统性配器的一种范式。对于交响乐铜管乐器的音响结构演变而言。其实,作曲家关于《第五交响曲》铜管乐器法的开拓性更有甚者:第二乐章中,小号组在第28-37小节、第79-87小节以及第148-158小节先后三次作为最高声部引领乐队齐奏第二主题的分解琶音;第三乐章伊始,圆号组奏响的嘹亮而精彩的对位旋律,无不体现贝多芬赋予这一声部的崭新使命与贡献。显然,他正试图通过这些前所未有的铜管乐器配器手段,将这些曾经无足轻重的“响器”拔高到近乎与木管组甚至是弦乐组的 “平等”的境地。回归音乐,回归配器,才能使乐队艺术在复调性/交响性等方面真正达到游刃有余的“自由”。 显然,法国大革命的口号在音乐世界中的具象化,这把通往“自由”境界的音乐钥匙,正是贝多芬留给后人的第一笔“遗产”。

贝多芬的第二笔“遗产”,同样蕴藏在1808年的那场音乐会中。在贝多芬的另一首交响曲——《第六交响曲》中,其突出性表现之一,在于作曲家创造性的使用了具有文学描述性的“标题”来注释每一个乐章。至此,“绝对音乐”①拉丁语:absolutus,独立的,也称为纯音乐或无标题音乐。指的是不受非音乐因素影响的音乐(非音乐因素包括:诗歌、绘画、雕刻、自然、技术等)。绝对音乐都没有明确的标题,只说明乐曲的形式与体裁,其内容都由欣赏者自己理解。与之相对的是标题音乐,这种音乐来源于外界的思潮和影像。(维基百科词条)的理性逐渐被文学特有的戏剧性所消解。换言之,这一时期的任何艺术形式——如美术、雕塑、建筑、戏剧等主题,无论是人世间的爱恨情仇还是自然界的天光风物,它们总能在现实世界中找到参照物,只有音乐几乎无可借鉴。正如以贝多芬的《第五交响曲》来看,没有人会天真到认为四声“命运”的叩门声就足以作为现实参考支撑起一整部交响曲,何况作曲家还是一个几乎丧失听力的人。

从另一方面来看,“标题音乐”诞生以前,“绝对音乐”的创作演绎几乎与数学推理一样,是以某种先验性为前提的,然而,事实证明,脱离感官经验的纯粹理性之美的对立面之一,在于某种层面的艺术个性的丧失,而在这一特殊时代,失去个性的音乐艺术,特别是启蒙运动直接影响下的音乐作品,几乎等同于失去了一切。就在音乐艺术的发展亟待获得新的血液之时,与音乐纠缠了上千年的文学再一次向她敞开了怀抱,并通过“标题性”赋予了音乐创作更加新颖的生命力:《第六交响曲》里每一个乐章的标题都极度凝练,最甚者是第四乐章,贝多芬仅仅在卷首题写下了“雷雨,风暴”(“Gewitter, Sturm”)两个单词。值得注意的是,虽然这两个单词和后世马勒所写的那种长篇大论的标题散文完全不可同日而语,但恰恰是这两个不起眼的单词,却让“绝对音乐”从过去千篇一律、两个主题动机之间不明所以的缠斗,演变成相互理解、具象化、戏剧化的种种音乐情景。从中,我们能准确地听见“雨声”在弦乐组上由小变大,听见定音鼓从天而降的滚滚惊雷,更能听见木管组奏出的雨后初霁的霓虹……由此,一段“标题行”音乐,真正地拥有了独属于它的故事,拥有了专属于自己的艺术个性。而在铜管乐组创作思维中,贝多芬并没有局限于他在《第五交响曲》中设定的基本范式,而是灵活地去掉了一支低音长号,将另两支音域较高的长号和两支圆号,两支小号分别以八度关系编配在了一起,这三种乐器的音响相互叠置,刚好可以衔接齐奏片段中那一个接一个的连续和弦。其中,当长号声部“肃杀般”的音色在其他乐器配置之上瞬间“滚过”并渐渐减弱之时,听众仿佛能“看见”那随风远去的乌云,以及电闪雷鸣后的彩虹初现。

1827年3月29日,这位被柏辽兹称为“对长号在乐队中的作用了如指掌,并善于发挥它的作用”[1]359的一位作曲家,贝多芬在自己为长号四重奏所作的三分曲(Drei Equale für vier Posaunen, WoO 30)的庄严乐声中安然入土。然而,随着时间的推移,谁来继承他所留下的沉重的遗产——其通往交响性的“自由”与戏剧化的“个性”的钥匙——变成了横亘在众多浪漫主义者作曲家之间的一个难题。

二、守护派的“超人”——勃拉姆斯

对于贝多芬身后的浪漫主义者们而言,19世纪的时代精神是什么呢?1828年,病榻上的舒伯特在《冬之旅》中借缪勒的诗《勇气!》(Mut!)唱出了自己的预言:“人间若再无上帝,吾辈当自为神祇!”(“Will kein Gott auf Erden sein, Sind wir selber Götter!”)。谁曾想到,这个一年之前还手执火炬为贝多芬的灵柩送行的年轻人,如今却在为自己谱写悼歌呢? 1885年,借“查拉图斯特拉”之口,尼采写道:上帝已死,取而代之的是“超人”。

无论是主动化身为舒伯特预言中的“神祇”,抑或是被动等待尼采哲学中 “超人”的降临; 19世纪音乐世界里的每一个浪漫主义者都急需在他们的“信仰”瓦解后找到一条出路。1853年,罗伯特•舒曼在《新音乐杂志》上发表了《新途》(Neue Bahnen)一文。该文中,舒曼表达了他最热忱的期许,他想把自己的希望寄托在年轻的勃拉姆斯——他眼中音乐界的“救主”弥赛亚身上。文章一经发表,霎时间所有人都开始期待勃拉姆斯续写贝多芬“第九”的传奇。正如等待“超人”的降临那样,这一无形的压力,让这部1854年就开始规划的作品,一直拖延到22年后才得以首演。只是,勃拉姆斯的《第一交响曲》配得上如此漫长的等待,人们的确乐于将这部作品称为贝多芬的《第十交响曲》②勃拉姆斯继承贝多芬交响乐的传统,以深刻的人道主义和热烈的爱国主义精神出发,着力表现时代精神风貌和斗争生活,作品成为贝多芬之后西欧交响音乐的杰出典范。。也正是通过这部作品,勃拉姆斯成功跻身古典音乐传承中最重要的“The Three Bs”③Bach-Beethoven-Brahms,三位作曲家名字的首字母都是B。之一。

如果说在世人眼中勃拉姆斯似乎正是尼采口中代替上帝的“超人”,是贝多芬最正统的继承者,那么,对于贝多芬留下的两笔“遗产”,勃拉姆斯究竟是如何继承的呢?

事实上,勃拉姆斯选择了一种特殊的音乐视野。首先,作为“绝对音乐”的拥护者,勃拉姆斯几乎没有创作过标题音乐。他不仅恪守自古典时期传承下来的音乐形式,对标题音乐始终不越雷池一步,而且时常将自己的主要精力放在了比贝多芬更遥远的时代,即在巴赫和舒茨等的笔迹里探寻和汲取缜密而又高雅的“远古”养分。其次,勃拉姆斯对交响乐配器的平衡性的探索与追求,特别是对铜管乐配器的探索不仅十分谨慎,而且往往恰到好处。当然,这并不是说勃拉姆斯对于贝多芬的“遗产”缺乏自身的价值观,事实刚好相反,《第一交响曲》末乐章里著名的“阿尔卑斯长号”主题虽是由圆号独奏所引出,但其配器法视角的艺术追求却与宽广豪迈的长号音色及个性紧密相关;不仅如此,贝多芬所设定的三把长号的范式,在勃拉姆斯《第一交响曲》和《第四交响曲》里也得到了严谨而又有效的继承。

不过,这早已不是贝多芬首演《第五交响曲》的1808年,19世纪此时已过去铜管乐器的阀键系统已经成熟,大号已经被发明,F调/bE调的阀键圆号已经成了那时的主流,而勃拉姆斯为铜管组配器时所考虑的,仍然是优先照顾无阀键的自然圆号,保证它们至少在自己的某些追求上仍能胜任自己的作品。[5]对于勃拉姆斯的某些相对保守的铜管乐配器思维,以及至今看起来有些“反潮流”的音乐行为,即便我们将其视作对瓦格纳和新德意志乐派等的某种程度的回击,但其“守护者”观念中所透露出的相对保守立场,同样存在着特定历史条件下,理性思考和感性体验之双重得失评判。由此可见,尼采哲学中的“超人”,不仅需要自我批判精神,而且同样有待于历史的考量。显然,由于当时的条件,即便是贝多芬“遗产”的守护者所推选出的“弥撒亚”,也无力做到舒伯特预言中的“神祇”,所谓 “上帝”已死,当何以为继?其感慨中留给后人的期盼与迷茫,正是基于这一前提。

三、变革者的“旗手”——柏辽兹

值得称幸的是,在贝多芬“遗产”守护者与变革者之浪漫主义两派中,不只诞生了一位“The Third B”①Bach-Beethoven-Berlioz,三位作曲家名字的首字母也都是B。。所谓“变革者”阵营里,也不乏音乐家有能力继承贝多芬的衣钵,其中有一位的名字也是B字打头, 他就是法国作曲家艾克托尔・路易・柏辽兹。事实上,柏辽兹才是最早获得“The Third B” 称号的作曲家。1854年,当彼得・科尼利厄斯在《柏林音乐总汇报》上激动地将法国人柏辽兹与德意志音乐的先贤巴赫、贝多芬并列时,勃拉姆斯可能仍然没有开始他的《第一交响曲》构想。

柏辽兹和勃拉姆斯虽然都是“浪漫主义者之战”中各自阵营的旗手,但二者因为年龄差异甚少被直接对立,换言之,似乎勃拉姆斯真正的对手永远是也只能是瓦格纳。不过,正如施特劳斯在其新编《配器法》的序言里所描述的那样:如果柏辽兹是“创始人”,那么瓦格纳就是“完成者”[1]III。世代上的差异并不影响勃拉姆斯与柏辽兹,这对同样获得“The Third B”称号的作曲家站在光谱的两极隔着30年的时空针锋相对。

回顾贝多芬之前的时代,即便对于当时最好的作曲家而言,铜管乐器也不过是鲜有差异、没有灵魂的“响器”。它们就像是分裂繁殖的初等生物,代际间高度的同质化使音乐家们看不到一线改良的希望。反观高等动物,如人类分男女两性,高矮胖瘦,则多因个体间的差异性为生物带来了演进。与此相似,交响乐团中差异度较高的弦乐组,也长期享受着其“绝对音乐”音响结构中的最高地位,甚至一度影响着作曲家创作交响作品时的配器理念(如前文中提及的“弦乐四重奏”的性质)。正是在这一历史前提之下,效仿弦乐引入不同音域的铜管乐器成为新时代改良的方向。而那个促使交响乐创作铜管乐器法同时向着高音区与低音区齐头并进的人,正是对应着“The Three Bs”的另一人——艾克托尔・柏辽兹。

柏辽兹对于高音区的探索充分体现在了他最著名的标题性作品《幻想交响曲》之中。在其第二乐章手稿里,柏辽兹为阀键短号写下了一段精彩的独奏对位旋律,作为一种刚发明的新式乐器,这可能也是阀键短号在交响乐配器史上的首次亮相。同时,这也是在小号统治了交响曲创作近百年后,第一次有其他品类的高音铜管乐器与它共享这片乐池。柏辽兹的尝试,其意义不止于为现代乐团引入一种新乐器;据考,这段在后世的演出中并不常见的短号独奏,是柏辽兹为当时著名的短号演奏大师让-巴普蒂斯特・阿尔班(Jean-Baptiste Arban)所写的[6]。从多方面来看,勇于将施特劳斯笔下的“迄今为止只敢用于协奏曲中的独奏乐器的高度技巧”[1]III积极运用在乐队乐器中,说明柏辽兹所关注的并不只是乐器音域的高低,而更多是乐器的音色或者说演奏的“性格”。可以说,柏辽兹对探寻乐队乐器的“个性”所付出的努力,恰恰体现了他对贝多芬的遗产的尊重与继承。

不过,当我们把视线从高音谱表转向低音谱表时,一个令人困惑的情况就出现了——那就是在柏辽兹创作生涯的初期,他手边其实并没有什么堪用的低音铜管乐器。那时,现代大号还没有被发明,相对接近的低音管乐器只有蛇形号和奥非克莱德号。蛇形号是一种古老的乐器,关于其最早的记载,绝大多数学者认同简・勒博夫神父(L'abbé Jean Lebeuf)在其著作《关于欧塞尔教会及当地民俗史的回忆录》中的记录。据勒博夫的记载:在1590年,一位名叫埃德梅・纪尧姆(Edmé Guillaume)的法国牧师应教区信众们的要求发明了一种相比于木管号可以更好地为男声合唱团伴奏素歌的低音乐器[7],这种乐器正是蛇形号。

蛇形号的身世既古老又矛盾,有趣的是这种矛盾性恰好与作曲家本人的“身份认同困境”(Identity Dilemma)暗合:柏辽兹明明是一位法国作曲家,却被当时人们视作新德意志乐派的旗手;蛇形号的管身虽然和大多数木管乐器一样是木制的,但它的号嘴却使用了铜管乐器的吹嘴,如何对其准确分类一度令人困扰。这种“矛盾性”其实普遍存在于19世纪新发明的低音铜管乐器之中,有的甚至延续至今。比如,在蛇形号的远亲萨克斯管身上也存在着类似情况——萨克斯管明明有着铜管乐器的黄铜身管,却因为其使用类似单簧管的笛头而被划在了木管乐器之列;如果用这个逻辑反推,蛇形号理应算作铜管乐器。

奥非克莱德管正是希腊语“蛇形”(ophis)与“按键”(kleis) 的结合。奥非克莱德管的设计原理与蛇形号相去甚远,前者的结构反而更接近有键军号甚至是后世的现代大号。如是种种,矛盾层层嵌套,绵延至今。不过,无论是蛇形号,其后继者奥非克莱德管,还是萨克斯管,都在19世纪低音铜管乐器的角逐中被大号所取代。20世纪90年代,作为古乐复原/本真运动的一部分,蛇形号与奥非克莱德管以历史乐器的身份在世界舞台上重获一席之地,其努力首先必须归功于对柏辽兹《庄严弥撒》的再度发现。《庄严弥撒》是柏辽兹1824年的作品,相对于他中后期作品中更为进步的铜管配器理念和更为丰富的低音铜管乐器选择,柏辽兹在这部《庄严弥撒》中沿用了传统的蛇形管和奥非克莱德管作为低音的补充。不幸的是,这部作品仅仅演出两次便因为某些原因被作曲家扬言“销毁”,只剩第八乐章《复活》流传于世。直到20世纪90年代初,完整的《庄严弥撒》被一名比利时教师弗兰斯・摩尔(Frans Moors)偶然发现。这部间接孕育了《安魂曲》和《幻想交响曲》的作品[8]一经重现很快就迎来了它在20世纪最重要的演出。1994年,由小泽征尔执棒的波士顿交响乐团决定上演这部作品,演出需要一名乐手担纲演奏蛇形号。乐团的低音长号手,同时也是古乐器爱好者的道格拉斯・耶欧(Douglas Yeo)毛遂自荐,成了当代演奏史上第一位在主流乐团中演奏蛇形号的乐手。

1998年,在《培克郡鹰报》一段对耶欧的采访中,他向我们描述了小泽征尔对蛇形号音色的初印象:

他(小泽征尔)走进来,看着那蛇形号,问我的第一句话就是:“你能把它吹准吗?”当我吹奏时,他的眼睛约睁越大,随后说道,“是的,是的,我喜欢这个”。[9]

小泽征尔对蛇形号音色所展露出的“喜爱”,想必也是1994年的演出中不少听众们的第一反应。不过,结合历史文献中对蛇形号音色的总体评价来看,这种“喜爱”与其说是“欣赏”不如说是一种“新奇”,假如蛇形号的音色真的这么惹人喜爱,想必它也不至于被历史所淘汰。亨德尔在德国时,同样从没听过这种来自法国的管乐器,他第一次聆听蛇形号的演奏是在英国。亨德尔的第一反应或许可以作为一个反例:

这蛇形号,哎呀!但天啊,这可不是引诱夏娃的那条蛇,我确信。(古英语:de serpent. Ay, ay! but, by Jove, dis is not de serpent dat tempted Eve, I am sure.)[10]

很明显,蛇形号粗粝的音色并没有让亨德尔产生足够的兴趣,不过他还是给过蛇形号机会,在他《皇家焰火音乐》的手稿中,亨德尔曾试图运用蛇形号,但最后亨德尔还是在配器时把蛇形号的部分划去了。[11]柏辽兹也多次改写他曾经配置过蛇形号的作品,特别是在他的宗教作品中。蛇形号大都在后续的改编中被奥非克莱德管和大号所替代,这其中就包括上文中提到的《庄严弥撒》和《幻想交响曲》。至于个中原因,柏辽兹在其《配器法》中有着明确的评价:

蛇形管粗鲁的发音,用在德鲁伊教派狂热崇拜的场面中最为合适,现在用在天主教祈祷上,就不恰当了——这说明我们在用音乐为宗教服务方面是多么的无所谓和粗暴无礼。用蛇形管为安魂曲“震怒之日”可怕的合唱伴奏,是有效果的,这是例外。这里,对他冷酷而可恶的咆哮声的利用,恰到好处;用来伴奏怒神、死和仇的恐怖场次则充满着哀伤情调的诗意。非宗教乐曲中,只要有相似的动机,也可以用这件乐器,当然也只仅此而已。另外,蛇形管音响与乐队和歌声都很难融洽,因而作为低音乐器,既不如低音大号,也不如奥非克莱德管。[1]378

正如上方引文中提到的一样,柏辽兹在幻想交响曲首演版本的末乐章《魔女的晚宴之梦》中,浓墨重彩地使用了蛇形号和奥非克莱德管。它们和另两支大管以八度关系奏响了最终的审判时刻——那首《震怒之日》(Diesirae)。在此,为了营造音乐的氛围,柏辽兹特意编配了两支教堂报时才会用到的铜钟。管乐器间空洞而粗砺的和声,伴着舞台外那真实的丧钟声,仿佛要把当时在场的巴黎听众们拉进他们人生最恐怖的回忆之中——某位亲友的葬礼:偌大的教堂里,肃穆的合唱团在蛇形号诡异的伴奏声中缓缓吟诵起了古老的格里高利圣咏,伴着塔楼里的钟声,难解的拉丁语歌词在四壁间回荡,唱诉着天主的愤怒,战栗的心灵,招魂的号角和最终的审判。虽然在幻想交响曲中的这首《震怒之日》没有唱词,但对于在天主教文化浸淫下成长起来的法国人而言,所有人都能通过钟声、蛇形号的独特音色以及它们在现实世界中的联系直接或间接地理解这个音乐场景的含义。虽然在后续的改编中,因为蛇形号的音准问题柏辽兹还是选择用奥非克莱德号替代了蛇形号;[11]但至少在他的创作初衷里,这些低音铜管乐器已不再是填补声部的单调低音,而是充满性格,对于音乐的诠释和理解而言是必不可少的表达工具。

蛇形号,奥非克莱德管和其他19世纪早期的低音铜管乐器几乎是被现代人所遗忘的号角。然而,正是通过它们,以柏辽兹为代表的欧洲浪漫主义作曲家们通过另一种 “The Third B” 得以在各方面进一步继承、发展和壮大贝多芬的“遗产”,并为19世纪后半叶交响乐创作中的铜管乐配器思维打下了扎实的基础。

结 语

关于贝多芬遗产的学术探讨旷日持久,对于19、20世纪之交的音乐界而言,以柏辽兹,李斯特和瓦格纳为代表的“新德意志乐派”无疑取得了最终的胜利。然而,如果我们将时间的经纬度空间继续扩大,1933年,当创立十二音体系的勋伯格在勃拉姆斯百年诞辰的纪念论文上将这位被不断误解的巨匠正名为《革新者勃拉姆斯》时,历史的自我纠错能力已经让它对那场“盖棺定论”的纠纷做出了全新的判断。其实,无论是配器上的革新还是添加描述性的“标题”,它们都不触及音乐创作的真正核心,也即音乐本身;相较于音乐创作本质层面上的革命而言,任何外在的描述都难免显得肤浅。回顾19世纪以来有关贝多芬“遗产”的创作探索,贝多芬为后世交响乐写作所引导的两条道路,终究是通过“新德意志乐派”得以实现的,还是得益于其他音乐文化因素的综合影响,以勃拉姆斯、柏辽兹等为代表的作曲家们通过共同努力,特别是他们不约而同地开创性发挥铜管乐器配器法而带来的乐队音响艺术,加快交响乐这一音乐体裁藉通过不同乐器组的配器思维,实现交响乐创作在不同艺术“个性”等方面的突破,并使得贝多芬的“遗产”得以广延性继承并壮大,则是毋庸置疑的。