《无词歌》的和声技法与艺术特色分析

2021-12-22梁丽莎

梁丽莎

(晋中师范高等专科学校 山西 晋中 030600)

《无词歌》是德国作曲家菲利克斯·门德尔松·巴托尔迪的代表作,其中共49 首作品,创作时间长达15 年,几乎贯穿了这位并不长寿的作曲家的整个音乐创作生涯,这套钢琴作品曲调甜美淳朴、意境如诗如画,在欣赏《无词歌》的过程中,人们能够从钢琴的演奏中了解到作曲家对于自然、生活的热爱与赞美。

一、《无词歌》的和声技法

(一)自然音体系和弦

自然音体系和弦主要包括三和弦、七和弦与九和弦,这种和弦是调式自然音依据三度叠制的规律组成的,按照功能,调式自然音体系的和弦可以被分成主功能、属功能与下属功能三种,并且在乐曲演奏过程中,依据彼此间不同的衔接方式,产生了正格进行、变格进行与完全进行这三种横向和声进行方式。在乐曲演奏过程中,自然音和弦能够在音响上给人带来一种稳定和谐的听觉享受,这是由于音符与音符之间彼此交融、相互约束产生的一种稳定秩序感。在《无词歌》的创作过程中,门德尔松充分利用自然音体系和弦的情感变现能力,在强化音符之间规范性的同时,使乐曲可以在最大程度上体现自身的情感变化。

(二)变化音体系和弦

在一段时间内,以自然音作为音乐基础的调性叙述手段一直在调性和声中占据主导位置,但在实际乐曲创作过程中,不能使和弦音的相互关系突破调式自然音的范围限制,那么乐曲的和声力度、和声色彩以及情感表达能力等方面将会存在极大的问题。在《无词歌》的创作过程中,门德尔松通过合理运用离调和弦、变和弦以及调式交替变化音和弦的方式,扩大主和弦的引力范围,并取得了良好的音乐作品展示效果。以离调和弦为例,离调是单一调性发展过程中,当和声部分暂时进入以原调某种自然音为临时主音的基础上,产生新调性中心后,返回原调的现象;其中在临时主音上产生的新调被称作副调,副调中的属功能与下属功能和弦可以被称作副属和弦与副下属和弦,这些和弦都属于离调和弦。一般情况下,离调和弦在演奏过程中往往会按照功能转移到从属副调上,但随着音乐的不断发展离调和弦也可以不依靠主和弦出现。重属和弦作为副属和弦的重要组成部分,因其音响效果较其他副属和弦更为明亮,成为了离调和弦中最为常见的和弦,在《无词歌》作品中,重属和弦主要被应用于乐句中或者乐曲的终止处,当重属和弦出现在乐句中时,能够丰富音乐语汇;若重属和弦出现在乐句终止处时,则能够突出终止和弦的地位。

(三)和弦外音与持续音

1.和弦外音

和弦外音一般不属于和弦结构但却依附和弦音存在,并且可以对和音起到装饰性作用,门德尔松在创作《无词歌》的过程中,为进一步强化乐曲的变现力,就运用了大量的和弦外音,对和音进行了装饰。

2.持续音

在多声部乐曲演奏过程中,若某一个或者某几个音在和声进行的过程中,在自身的声部位置延续了较长的时间那么就可以将这些音看作是持续音,持续音主要可以被分成主持续音、属持续音以及双音持续音。门德尔松在创作《无词歌》的过程中,就采用了当时作曲家较为常用的单音持续以及双音持续的方式对持续的和弦进行了强调,并在此基础上进行了和声功能的变换。比方说,在《无词歌》第39 首(Op.85 No.3)的第39-41 小节,门德尔松就通过合理运用双音持续音的方式,提升了音响效果,凸显了主功能。

(四)频繁变化的调性

调性思维是传统大小声和声的基础,调性是乐曲的中心而调性变化则会影响和声变化。对于作曲家来说,基于不同的转调方式可以实现调性变换,而在转调过程中作品的表现力和风格也会发生变化,不同的调性之间存在明显差异,它们之间的对比将会进一步提升作品的艺术色彩。以《无词歌》为例,这一作品主要以自然音和弦、声调式和弦手法完成转调,转调过程中门德尔松大多会选用逐渐转调的方式,音乐情绪与调性转变之间保持和谐统一,音乐情感能够更有力地感染听众。当然,在这一作品当中,门德尔松所使用的转调手法还包括大小调式交替和弦转调、那不勒斯和弦转调和转调模进,这些手法的融入都让作品调性以十分自然的方式发展,并逐渐与原调远离,这种频繁变换的调性大大增添了作品的趣味性,极为契合浪漫主义精神的本质,也让和声与乐曲结构变得更加灵活、自由和奔放。

二、《无词歌》的艺术特色

(一)创作特色

1.有意识的模仿

门德尔松认为艺术创作的突破往往是有章可循的,因此,在进行《无词歌》的创作过程中,门德尔松倾向于通过对他人进行模仿的方式,来提升自身作品的艺术性,因此,在对《无词歌》进行分析的过程中,人们常常会发现作品的主调音乐中包含着一些精致的复调元素,其功能进行也大多规整克制。

2.坚持自身独有的创作方式

为切实形成自身独有的音乐风格,门德尔松在创作过程中,坚持运用自身独有的创作方式,使得《无词歌》整套作品充分展现了“门德尔松式”的艺术特色。尽管《无词歌》和弦中并没有类似“特里斯坦和弦”这种在音响上具备强烈欲望感的和弦,但《无词歌》旋律中的浪漫情感、多样变换的织体都体现了作曲家对音乐的思考与感悟,这些感悟就是独属于《无词歌》的艺术特色。

3.调式变换

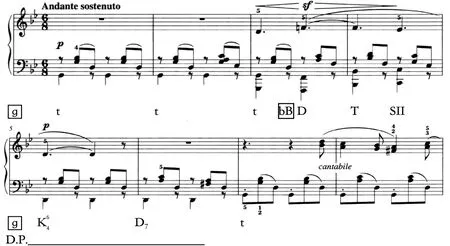

在乐曲前奏或者新乐段开始部分,《无词歌》中大多存在着一种并不复杂但却具备丰富表现意义的平行大小调循环,如图1 所示,该小节曲谱调性为g 小调,在演奏中,首先,乐曲在g 小调上保持了两个小节的主和弦,并且在第三小节的后半段还还原了小调Ⅶ级音,这种情况的存在说明了乐曲g 小调交替到了平行大调B 大调上;其次,在第五小节与第六小节的低音声部,乐曲又出现了g 小调的属持续音;最后,在第六小节的后半段出现了#f 音,这种情况的出现说明乐曲的调式重新交替回g 小调。由于这一区段属于乐曲的前作部分,平行大小调的变化音相差不大,在音响上并没有明显的变化,但由于大小调本身存在一定的色彩差异,使得这首乐曲的前奏出现了情感上的明暗交替变化。

图1 《无词歌》第六首(Op.19 No.6)第1-8 小节曲谱

4.织体运用

对《无词歌》进行分析后可以发现,该套作品中的每首乐曲都只采用了一种贯穿始终的伴奏,但其处理方式存在着极大的不同,这种情况的出现使得每首乐曲的特点能够准确地显示出来。具体来说,《无词歌》中的49 首乐曲尽管织体存在相似之处但按层次进行分析,其织体可以分成二声部织体、三声部织体以及四声部织体。以三声部织体为例,这部分旋律的声部注重音响上的婉转,内声部稳定却不乏味,低声部平和能够有效对上方声音进行支撑,在《无词歌》中三声部织体旋律通常处在低音声部,分解和弦处在高音声部以便对旋律进行有效地衬托。

5.曲式结构

由于《无词歌》中的49 首乐曲大多短小,因此其曲式结构并未出现类似变奏曲这样规模宏大的曲式,最多是再现单三声部或者再现单二声部的曲式,这种情况的存在使得曲式灵活多变成为了乐曲的又一特点。具体来说,在创作过程中,门德尔松通过将再现单二声部进行不严格比例创作、再现单三声部运用多变再现手法的方式,激发了音乐创作的多种可能。

6.旋律

旋律是《无词歌》的灵魂,对旋律进行分析可以发现,歌唱性是表达乐曲情感的关键点,具体来说,在乐曲表达过程中,门德尔松通过向上连续跳进四、六、七、八度的方式表达情绪的激昂;通过下行减五度的方式表现情绪的悲伤;跳进后再反向跳进的方式表现情感的克制,同时,在乐曲收束或者尾声部分出现的二度下行同样体现了《无词歌》的主体旋律发展特色。

(二)美学特色

语言是人们交流沟通的主要媒介,但在美感表达上,或许语言可能因地域、个人等因素出现表达谬误,但音乐从不会在情感表达方面出现误差。《无词歌》是一套不存在歌词的作品,其表现媒介仅仅是钢琴,仅仅通过钢琴乐声的变换就能取得不亚于“有词歌”的情感表达效果。门德尔松认为“音乐”的表达效果往往高于“语言”,这种认知在某种意义上推动了《无词歌》的创作,人们在欣赏该作品时,可以通过乐曲本身的倾诉,感知作曲家想要表达的“语言”。

三、结论

《无词歌》作为浪漫主义时期的典型音乐作品,在这一发展过程中占据了极为重要的位置,对这套作品中的和声技法与艺术特色进行分析,是加深人们对该时期音乐理解的有效方式之一。