吉林省PPP 模式中社会资本退出路径探析

2021-12-21李新

李 新

(吉林建筑科技院,吉林 长春 130114)

一、PPP 模式中社会资本退出情形分类

PPP 模式中社会资本退出主要分为正常退出和非正常退出两类。正常退出包括项目合同到期、合同未到期,但发生法律法规、规章或其他规范性文件规定的以及合同约定的提前终止的情况;非正常退出主要包括政策法律变更、违约、社会公共利益需要、不可抗力等情况。

(一)正常退出

1.项目合同到期

PPP 项目属于特许经营,项目一般会规定合同期,特许经营权到期后,相关的社会资本涉及的运营主体并未打算继续经营该项目,将其原本运营的项目移交给政府方或新的经营者的情况。

2.项目各参与企业达到预期收益或者收益不能得到保障

由于PPP 项目全生命周期要涉及设计、建设、运营、维护、移交等多个阶段,全生命周期较长,一般来讲,受限于资金、技术等方面的限制,单独的社会资本不能承担起PPP 项目的实施,因此不同的参与主体(建设承包商、财务投资者、运营商、设备供应商、政府平台公司等)会组建成项目公司,各参与主体利用自身优势各司其职,整体负责PPP 项目的实施。但是各参与主体不能经历项目的全生命周期,达到各项目主体预期的收益或者收益不能够得到保障时,可能就会涉及社会资本的退出。

3.项目参与企业破产清算

由于PPP 项目在实施过程中涉及到很多家不同类型的企业,个别企业的生命周期小于PPP 项目生命周期,因此在PPP 项目运行过程中就有可能出现个别企业破产要进行破产清算所涉及的社会资本退出。

4.项目参与企业考虑自身资金流动性

流动资金是否充裕对于企业的正常生产经营是非常重要的因素。PPP 项目各参与主体当面临非常糟糕的情况导致企业资金流动性不可逆转;或者是当参与主体在市场中寻找到其它收益更为客观的投资项目,就会选择将全部权益或者部分权益退出PPP 项目所涉及的社会资本退出。

(二)非正常退出

1.政策法律变更

PPP 项目的快速发展与国家出台的法律法规、政策等有着密不可分的关系,且PPP 模式运行是一种政策性很强的形式,因此,一旦法律法规、政策发生变化,就会很大程度上影响PPP 项目的正常运行,如:某些操作不合法、社会资本收益骤减等情况,因此会导致社会资本被迫终止合作,继而退出PPP 项目的运行。

2.单方或双方违约

违约主要是指政府违约、社会资本违约、双方同时违约几种情况。主要表现为政府监管不力导致社会资本没有按照规定合理、合法的运行PPP 项目,可能存在以次充好、滥竽充数等情况,即未达到政府要求的产品或服务水平,在此种情况下,政府有权终止合同继续运行而出现的社会资本退出;或者是政府履约不到位导致社会资本很难按照合同的约定如期获得收益而出现的社会资本退出。

3.社会公共利益需要

此种情况是指PPP 项目在运行过程中可能会损害到社会公共利益,发生社会公众的集体反对、社会整体规划等情况,将会导致PPP 项目终止继而社会资本退出PPP 项目的运行。

4.不可抗力因素

双方在签订PPP 合同时不能合理预见的、克服和避免的事件或情形,称为不可抗力因素。如发生地震、海啸、火山爆发等自然灾害或者发生了战争等突发情况,就会导致PPP 项目不能如期正常运行而出现的社会资本退出。

二、吉林省PPP 模式发展现状

《吉林省关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作(PPP)模式管理实施办法》(吉政办法〔2015〕55 号)要求,规范有序开展PPP 项目,将政府和社会资本合作纳入法制化轨道,建立健全制度体系,保护参与各方的合法权益,明确全生命周期管理要求,确保项目规范实施。《长春市人民政府办公厅关于推广政府和社会资本合作(PPP)模式的实施意见》(长府办发〔2018〕11 号)指出要把握基本原则,确保PPP 项目有效开展;合理选择运作模式和回报机制;规范操作流程,坚持PPP 项目有序推进;构建制度体系,保障PPP模式持续健康发展,充分调动民间资本积极性。

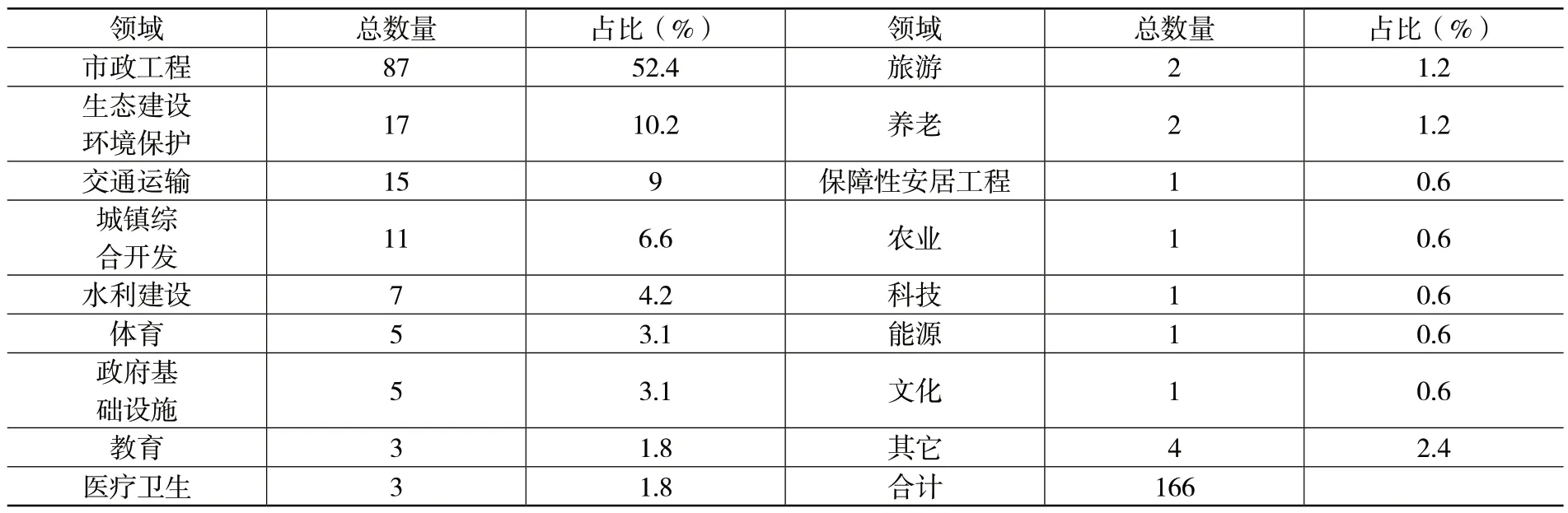

根据全国PPP 综合信息平台项目管理库的信息显示,截至2021 年1 月,管理库累计项目数9935 个,项目金额152557 亿元;示范项目926 个,项目金额20649 亿元,其中吉林省管理库项目数166 个,均已完成财政承受能力论证审核,纳入管理库,项目金额3230 亿元;示范项目29 个,项目金额629 亿元。吉林省PPP 项目涵盖了17 个行业领域,但主要投资方向分布在市政工程、生态建设、环境保护、交通运输、城镇综合开发等领域,保障性安居工程、能源、养老、科技农业、教育等领域还有广阔的发展空间;项目数排名前三的城市为长春、吉林、四平,分别为47 个、20 个、19 个,各地区 PPP 项目数量差异较大。吉林省PPP 项目入库情况见表1。

表1 吉林省PPP 项目入库情况汇总

三、吉林省PPP 模式中社会资本退出路径

吉林省PPP 项目中社会资本的退出方式主要包括到期移交、股权转让、股权回购、IPO 上市、资产证券化等形式。

(一)到期移交

到期移交是指在 PPP 项目特许经营期满后,按照合同约定的移交形式、补偿方式、移交内容和移交标准将PPP 项目移交政府或政府指定单位,至此,社会资本和政府的合作结束。2015 年9 月3 日,首个国家批准的BOT 试点项目——来宾B 电厂结束特许经营期,如期移交广西政府。

由于参与PPP 项目运行的是不同类型、性质的参与企业,个别企业生命周期小于PPP 项目运行周期,因此这种方式对于社会资本来讲周期过长,并非PPP项目中社会资本退出的最好选择。

(二)股权转让

股权转让是指社会资本将其所占PPP 项目公司的股份转让给政府、其它社会资本或者第三方的行为。该种形式的优势在于社会资本在PPP 项目建设过程中就可以退出,但是PPP 项目公司为了防止出现社会资本的短期行为、不合适的参与主体成为PPP 项目的投资人或控制人等情况的出现影响项目的运行,往往会在合同中设定转让锁定期、被转让主体资格等条件对社会资本股权转让进行限定。例如,财政部第二批示范项目——乌当区柏枝田水库项目总投资10870.26 万元,以BOT 模式运作,合作期10 年。该项目就是采用向政府转让特许经营权的方式进行退出,退出机制采用政府受让中标社会投资者持有PPP 项目公司股权的方式,在运营期的最后五年政府每年受让中标社会投资人持有的SPV 股权的20%。

由于吉林省的产权交易市场尚未构建完善,场外的、零散的股权转让既不利于政府监管,也不利于提高交易的流动性,PPP 项目股权交易操作难度较大。因此,基于此背景,吉林省应根据财政部PPP 中心的相关文件并结合自身的金融市场发展现状,积极推进PPP资产交易流转平台的成立,为吉林省社会资本流转和退出提供合规而高效的渠道。

(三)股权回购

股权回购是股权转让中的一种特殊情形,指特定主体(主要指政府或政府指定机构)对社会资本所持有的股权进行回购。股权回购主要分为约定回购和非约定回购两种情况。

约定回购是指PPP 项目在签约时,社会资本与政府或政府指定机构书面商定,由政府或政府指定机构在约定期限履行回购义务,所实现的社会资本退出。当由社会资本进行回购时,社会资本会面临巨大的资金压力;当由政府或政府制定机构进行回购时,则应当遵守“政府持股比例低于50%”的相关规定。除此之外,约定回购在一定程度上存在着政策风险,多个规定都体现出不允许社会资本或政府采用固定回报、回购安排、承诺最低回购收益等方式参与PPP 项目。我国第一座以BOT 形式建设的自来水厂——上海大场水厂就因2002年发布《国务院办公厅关于妥善处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知》明确表示保证外方投资固定回报不符合中外投资者利益共享、风险共担的原则,违反了中外合资、合作经营有关法律和法规的规定。政策变更,最终被市北公司回购。

非约定回购主要是指PPP 项目过程中出现不可抗力、违约、摩擦和矛盾等情形,致使合作难以继续进行下去,政府或政府指定主体回购社会资本股权的行为。

(四)IPO 上市

IPO 上市指 PPP 项目公司首次面向社会公众公开的发行股票。对于符合上市条件的PPP 项目公司,可通过该种方式,实现市场化定价和社会资本的退出,通过该种方式实现的社会资本退出,PPP 项目公司不仅能够获得大量资金,满足了PPP 项目的后续运行;同时也给PPP 项目公司中的各参与主体带来丰厚的投资回报。

IPO 上市要求PPP 项目公司应具备较好的盈利状况、稳定的现金流、公司人员符合一定数量要求和良好的发展前景等。对于吉林省目前PPP 项目入库情况来看,基础设施领域PPP 项目数占比超过七成,然而基础设施领域投资具有一定的公益性,该种属性使得多数PPP 项目盈利空间有限从而可能会存在盈利状况不符合上市要求的情况,因此社会资本通过IPO 上市实现退出具有一定的难度。

(五)资产证券化

随着资产证券化产品上市从审核制改为注册制,加大了产品投放的效率,进一步推动了PPP 模式的发展。对于那些能够产生的收益或稳定的现金流的PPP 项目,借助资产证券化,转化为可上市交易的标准化产品,增强资本的流动性,便于社会资本的退出。

PPP 项目可以从建设—移交项目、在建项目和经营期项目几个方向进行资产证券化使得社会资本退出。其中在建项目资产证券化评审通过率较低,这样的项目不容易产生稳定的现金流或者收益,从而影响购买资产证券化产品投资者的权益,但目前而言,保障房项目是可以在在建情况下进行资产证券化的PPP 项目;经营期项目资产证券化可将高速公路、桥梁、供水、供热、供气所产生的收费收益权作为基础资产池进行资产证券化,由于经营期项目能够产生稳定的现金流或者收益,因此经营期的PPP 项目多数是可以进行资产证券化操作的。

四、优化PPP 模式社会资本退出的建议

在分析吉林省目前PPP 模式中社会资本退出的几种渠道基础上,分别从完善PPP 模式社会资本退出相关法律法规体系、构建合理回报和风险分担机制、完善金融市场,拓宽社会资本退出体系、整合PPP 项目资源,建立PPP 项目学习平台等方面为吉林省PPP 模式社会资本的退出提出优化建议。

(一)完善PPP 模式社会资本退出相关法律法规体系

完善的法律法规体系是 PPP 项目长期稳定发展的重要保障。目前没有专门针对PPP 项目整体运行的法律法规,指导PPP 项目工作开展的主要是政府的指导性文件,且PPP 项目运行过程中的主管单位也没有明确的界定,不同的主管单位都会下发相关的指导性文件。因此,建立一部专门指导PPP 项目运行的法律是非常必要的,法律对PPP 项目的主管单位、社会资本退出渠道、实施流程和补偿机制等方面给出清晰的规定,做到有法可依,降低政府和社会资本的交易时间和交易成本,提高PPP 项目效率和质量。

(二)构建合理回报和风险分担机制

PPP 项目在运行的过程中会面临一系列的风险,如经营风险、战略风险、财务风险等,影响社会资本的预期收益。因此,政府和社会资本应该就双方享有的权利和义务进行约定,确保利益共享、风险共担,使社会资本的风险和收益对等,才能使社会资本为PPP 项目创造出更大的价值。政府应当建立健全完善、科学的市场评估定价体系,明确在非正常情况下社会资本退出时双方各自承担的义务,能够做到适应性动态调整,有利于合理分配和规避风险,减少因政策变动、不可抗力等对项目造成的损失[2]。

在建立风险分担机制时,可考虑引入保险保理制度。商业保险是风险分散和转移的重要手段,当PPP项目在建设和运行过程中政府或使用者无法按时付费、政府补助不足,则可由保险公司向社会资本提供风险担保和资金融通等服务,降低社会资本面临的风险,提高社会资本参与PPP 项目积极性。

(三)完善金融市场,拓宽社会资本退出体系

股权转让、IPO 上市、资产证券化等都是PPP 项目社会资本退出需要借助金融市场得以实现的方式,因此需要成熟的金融市场环境加以支撑。一是形成专门的PPP 资产交易市场,全面、集中、系统地反映PPP 项目交易信息,保障交易数量和质量,使其成为多层次资本市场的重要组成部分,为PPP 项目中社会资本形成多层次、多渠道的退出方式;二是打通PPP 项目资产证券化产品的交易场所,提高资产证券化产品的流动性,使更多的PPP 项目主体参与到该种方式中进行社会资本的退出。

(四)整合PPP 项目资源,建立PPP 项目学习平台

PPP 项目具有较强的复制性,相关部门可通过整合PPP 项目资源,建立PPP 项目学习交流平台。项目平台要收录一些经典的PPP 项目案例供各项目公司学习,还要将新入库的项目收录其中,定期举办交流活动,如PPP 项目的进展、合作形式、风险分担机制、回报机制和退出方式等方面的交流内容,在交流过程中能够降低PPP 项目公司在建设和运营过程中面临的困难。PPP 项目学习交流平台还可以为政府和社会资本提供前期咨询,为其提供参考样本,便于其开展PPP 项目工作,降低项目运行的时间成本。

五、结语

合理的、多层次、多渠道PPP 模式下社会资本退出方式是吸引社会资本参与PPP 项目的重要因素。根据已有的到期—移交、股权转移、股权回购、IPO 上市和资产证券化几种形式,吉林省应结合本省入库项目所涉及的领域、特点及金融市场发展现状,逐渐完善和丰富PPP 模式社会资本退出渠道,消除社会资本顾虑、提高社会资本参与PPP 项目的热情,维护社会资本的权益,实现政府和社会资本双赢。