宋词风格中的音乐参照

——以管弦乐器为坐标

2021-12-20饶卿

饶 卿

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430079)

词作为一种合乐可歌的文学体裁,其发展为“一代之文学”的演变轨迹与音乐紧密相联。胡云翼在《宋词研究》中认为:“中国文学的发达、变迁,并不是文学自身形成一个独立的关系,而与音乐有密接的关联。换言之,中国文学的变迁,是随着音乐的变迁而变迁。”[1]朱谦之在《中国音乐文学史》中说:“中国文学的进化,彻始彻终都是和音乐不相离的,所以有一种新音乐发生,即有一种新文学发生。”[2]施议对在《词与音乐关系研究》中探讨词与音乐关系时指出:“词的性格之形成,除了取决于社会历史环境、社会艺术心理,取决于作家的生活道路、创作道路及审美趣味之外,音乐便是陶冶词的性格的一个决定因素。”[3]137厘清音乐与文学的关系,亦有利于找准作为音乐要素之一的乐器在宋词风格形成因素中的坐标定位。

词兴盛于两宋,“是一种与音乐相结合可以歌唱的新兴抒情诗体”[3]11,在宋代和词相配合歌唱的音乐,往往离不开乐器的伴奏。琵琶、琴、筝、板、笛、箫、鼓、缶等乐器,由于质地材料有别、构造部件差异、发音方法变化、演奏速度不同,会呈现出音色、音调、音长、音高上的多样特征,从而带来各异的旋律效果,传达出各色情感,并配合歌词意义和歌者演唱,进而呈现出不同的审美风格。俞文豹《吹剑录全编》中记载:“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板……学士词,须关西大汉,铜琵琶,铁绰板……”[4]红牙板即“拍板,简称板,又称代抃,因常用檀木制作而有檀板之名”[5]473,在宋代已用于宫廷器乐、民间器乐与说唱音乐中,由持者使块板互击发声,音调清脆细腻,用来应和音乐,调节节拍,且多为年轻女子所执。铜琵琶属琵琶乐器中的一种,“对于琵琶的音色,历来很有讲究,要求具有尖、堂、松、脆、爆五种效果。尖是非常明亮,脆是十分清脆,堂是浑厚洪亮,松是发音反应灵敏,爆是富有金石之声。尤其是它的金石之声最为独特,可谓‘铿锵之声、动人肺腑’”[5]88-89。铜琵琶因其丝弦用铜丝制成而得名,所呈现声音即多为“金石之声”,音色浑厚铿锵。铁绰板即“铁拍板……古称透闺。又称铁板、挂连……各板便互相碰击发出‘哗啦、哗啦’的声响”[5]475,也用以击节合拍,音调穿透响亮,多为男子所执。俞文豹此处的记载,将红牙板与铜琵琶、铁绰板这两类乐器在音色音调风格上的分属与作者在词风上的差异相勾连,实质上就直接涉及到了乐器与词作风格关系问题,说明不同乐器的应用与不同词作风格的体现存在比较紧密的联系。前人已注意到这个细节,宋翔凤《乐府余论》中说:“北宋所作,多付筝琶,故啴缓繁促而易流。南渡以后,半归琴笛,故涤荡沈渺而不杂。”[6]沈曾植的《菌阁琐谈》中也提到了乐器变化对词风的间接影响:“五代之词促数,北宋盛时啴缓,皆由燕乐音节蜕变而然。即其词可玄想其缠拍,《花间》之促碎,羯鼓之白雨点也。《乐章》之啴缓,玉笛之迟其声以媚之也。”[7]姚华在《给邵伯絅论词用四声书》中认为:“五代北宋者皆用弦索,以琵琶色为主器。南宋则多用新腔,以管色为主器。弦索以指出声,流利为美;管色以口出声,的皪为优。此段变迁,遂为南北宋词不同之一关键……弦索管笛之主器异尔。”[8]三人都认为词风的变迁和乐器的更替存在关系。

一、乐器:词与音乐关系的中间桥梁

词往往根据其固定曲调或者说是词调而填,词调大多遵循较为固定的词谱而成,词谱乐调的高低起伏又须按照乐器的鸣奏而变,这样,乐器就成为词与乐之间的一座桥梁。“词曲本不相离,惟词以文言,曲以声言耳……其实词即曲之词,曲即词之曲也”[9]。词同音乐有着密不可分、相互依存的关系,与词相协之音乐离不开乐器的伴奏,词人在创作词的过程当中要考虑与音乐相适配,则无法避开乐器的影响。因而,我们探寻词风影响因素,既可通过词调声情来观察,也需将词中乐器的应用考量进来。

(一)以词调看乐器

“词以协音为先,音者何,谱是也。古人按律制谱,以词定声”[10]。文词以配声乐,声乐须倚曲调,使乐音、人声、文意谐合则能声情并茂。一支曲子经过精通音律的词人之手,被选用为词调并填上歌词后,往往会成为创调典范之作为其他词人所模仿,并经过词坛与乐坛的反复谱唱渐成定式,后人多照其词调的分段、句式、字数、平仄、用韵、音谱作词,这些词作的“入乐歌词,依据歌谱填制,歌唱时由乐器伴奏,歌谱的律调以及乐器的律调都必须由宫调限定”[3]157。宋词同一词调中不同宫调的出现实际是乐律之变化,每一种乐律的不同乐曲在乐器的用音下被附着了不同的声情色彩,周德清《中原音韵》的相关论述中即可见到诸多因素:

仙吕宫清新绵邈,南吕宫感叹伤悲,中吕宫高下闪赚,黄钟宫富贵缠绵,正宫惆怅雄壮,道宫飘逸清幽,大石风流蕴藉,小石旖旎妩媚,高平条畅滉漾,般涉拾掇抗堑,歇指急并虚歇,商角悲伤婉转,双调健捷激袅,商调凄怆怨慕,角调呜咽悠扬,宫调典雅沉重,越调陶写冷笑。[11]

同一词调可以有几种不同的宫调,不同宫调的音谱及其风格不尽相同,每个音谱其音高、调式、节奏、均拍除奏唱者因素外,还需由乐器的用音来确定。以筚篥为例,筚篥是“我国古老的民族双哨管气鸣乐器,古代曾有筚篥、芦管、笳管、头管之称,现代称管子……原为古龟兹乐器”[5]697,《旧唐书·乐志》中记载:“筚篥,本名悲篥,出于胡中,其声悲。”[12]筚篥对吹奏者气息要求较高,善吹者在气息支撑下可突破筚篥原有的自然五声音阶,从而演奏出完整的七音,音色既能高亢清脆,又能深沉凄怆,特别是表现悲婉等情绪时别具风味。古人常用其发低沉悲咽之音,抒伤时感事之怀,柳永的《雨霖铃》《离别难》即为情调深沉哀婉的词调,皆为当时之著名筚篥曲。

乐器与词调间存在着密切关系在近年研究中还有一案可为佐证,依《钦定词谱》中所述,《双韵子》词调调名的由来为“按金元曲子有双声叠韵,调名疑出于此”[13],姚逸超认为并非如此。他举例说明其“并非属于温诗双韵声一类,又没有使用两套押韵体系,亦不属于双韵格,故而可以认定,《双韵子》一调调名并非源于文学意义上的双韵”[14],并且以宋谢维新《事类备要》外集卷中的有关记载证明“双韵”实际是“阮”这种乐器的别称,张先《双韵子》调名的由来即来源于演奏此调的主要乐器“阮”,这一点杨荫浏在《中国古代音乐史稿》中也进行了确认:“双韵是一种小型的阮。”[15]372阮,也称阮咸,是“我国历史悠久的民族弹拨弦鸣乐器……音域宽广、音色动听、表现力强”[5]150,其丰满圆润、清脆透亮、千变万化的发音并不逊色于宋初流行乐器之琵琶,用来演奏表现张先《双韵子》中描写的欢宴场面是比较适宜的。

由上述可以认识到,词调本身属不同词风形成的因素之一,乐器在一定程度上对词调之声情表现有着一定的影响。当然,在影响宋词风格因素的这个问题域中,词调或是乐器这一客观条件与包括个人性情、创作意图等在内的词人这一主观因素相比,其影响可能是有限的,但乐器也是我们认识、分析词调乃至宋词风格时不容忽视的一个因素。

(二)由应用观乐器

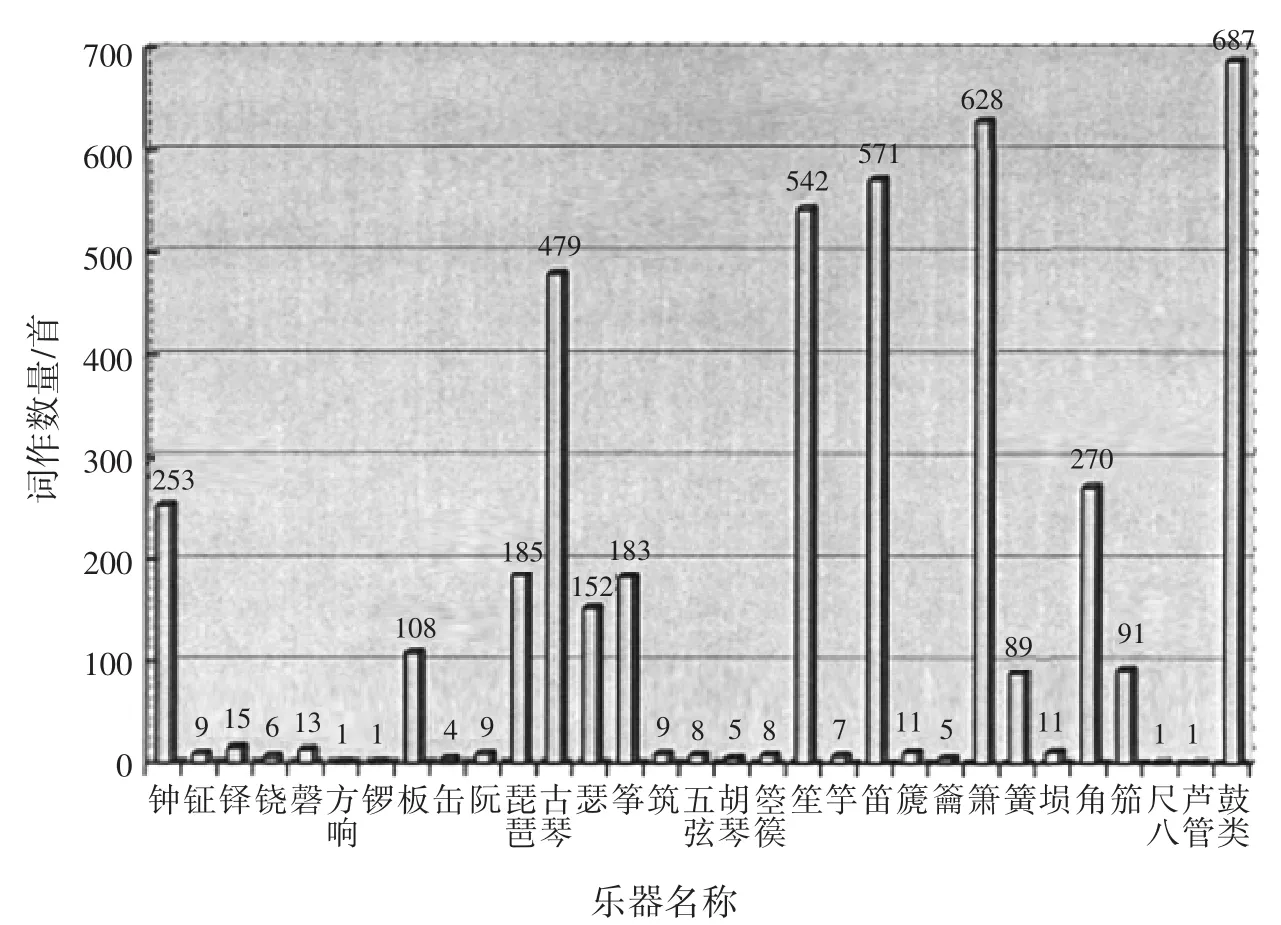

“八音”是我国最古老的乐器分类法,分为金(钟、锣)、石(磬)、丝(琴、瑟、筝、琵琶、箜篌)、竹(箫、笛、筚篥)、匏(笙、竽)、革(鼓)、土(埙、缶)、木(柷、敔)八类,北京语言大学的申资卓、杨莹、邵艳秋通过计量统计学方法“将《全唐诗》(42 979首)、《全宋词》(21 050首)中包含‘八音’的诗词按照字符串匹配的方式挑选出来,统计结果为……丝类乐器在唐诗中出现的频次最高,和唐诗的关系最为密切,而在宋词中,出现频次最高的乐器是竹类”[16]。张瑞媛以唐圭璋先生所编选的《全宋词》(中华书局,1980年版)为统计样本,较为精确地统计出了《全宋词》中涉及乐器的词作数量,排在前四名的分别是鼓、箫、笛、笙,见图 1[17]。

图1 《全宋词》所涉乐器之词作数量[17]

上述两项统计结果都呈现出宋词中出现的不同种类乐器应用情况,这反映出由唐至宋政治环境、社会经济、文化审美等方面的变化直接或间接导致了乐器的流变,随之使乐器在从唐诗至宋词、由北宋词至南宋词中的应用也相应发生递嬗。唐代统治者采取开放包容、兼收并蓄的文化政策,大力进行音乐文化建设,进一步促进了自隋以来以琵琶为主器的燕乐之兴盛。北宋统治者“借助礼乐活动展示太平的统治手段……将帝王的威权展示当成了礼乐活动最核心的目的”[18],建立了细化到音高标准、音阶形式、音域范围、宫调应用等方面的乐律制度,并相应进行乐器制作与改造,间接影响了词的发展所依赖的音乐环境。宋代商品经济的发展使市民文化日益繁荣,勾栏瓦肆兴起带来了民间音乐表演场地的变化,带有贵族雅乐性质的音乐艺术逐渐下移走向平民化,唐以来为主的琴、筝、瑟等不易携带、体型笨重庞大、音色庄重典雅、声音传播距离有限、对演奏场所环境要求较高的高雅类弦乐器,逐渐逊色于箫、笛、笙等携带方便、体型轻盈小巧、音色嘹亮高亢、声音传播距离较远、适宜各类演奏环境场所的平民化管乐器。

词从音乐中孵化,音乐离不开乐器的伴奏,乐器对词有着或直接或间接的影响,从以上所述可勾连出一条由词到音乐、音乐到乐器、乐器再到词的大致轨迹,三者间有着不可分割的联系。

二、弦乐器与北宋词的创作

“宋代乐曲,颇多唐代的遗留,或因唐曲创造的新声,其乐调更是隋唐乐调的延续”[19]。隋唐以来兴盛的燕乐为词的产生提供了音乐土壤,以琵琶等弦乐器为主要伴奏乐器的燕乐对词乐的影响一直延续到了北宋,南宋以后随着燕乐的衰落,词乐演奏中的主要伴奏乐器被箫、笛等管乐器逐步替代。自明张綖对词体作了划分以后,宋词总体风格的婉约与豪放二元之分,成为了迄今词学界影响广泛的一种认识,除了从文学内部对词风进行辨析外,外部音乐学视角也成为了一个新的审视参照,其中乐器即是一个坐标。

(一)伴奏场合中的弦乐器

随着宋代工、农、商业与城镇经济的发展以及城市化进程的加快,宋代市民阶层及其精神文化需求不断扩大,民间音乐得到快速繁荣,艺术活动场所、专业艺人组织、音乐表演门类等方面的不断发展,为宋词赖以兴盛的音乐艺术提供了广阔天地。宋词是具有歌唱性质的音乐文学,在勾栏瓦舍、歌楼妓馆、酒肆茶坊、市井里巷、宫廷宴游、歌舞酒席上的传唱极大促进了宋词的发展,在这些场合中伴奏的乐器总体上具有节奏变化鲜明、音色富于多层次表现力的特征,而以琵琶为主的弦类乐器即符合这种特征。需要指出的是,鼓、板也常与琵琶一起使用,但其音域范围、音色变化不及琵琶,因此在北宋词作演唱的众多伴奏场合中,琵琶常作为主要伴奏乐器出现。吴熊和在《唐宋词通论》中认为“唐五代及北宋词,歌唱时主要用弦乐器伴奏,主乐器是琵琶”[20]149。琵琶根据不同的演奏指法可产生多样音响效果,文曲情调清丽婉转、柔美细腻,武曲情调则雄壮激昂、坚实雄厚,因宋词乐演奏者以女性为主,使琵琶等弦类乐器的演奏风格多呈现舒缓细腻的文曲特征,为其所伴奏的宋词附着上了婉约柔美之声貌。

以北宋柳永、张先、苏轼、周邦彦四首词为例:

咫尺凤衾鸳帐,欲去无因到。虾须窣地重门悄。认绣履频移,洞房杳杳。强语笑。逞如簧、再三轻巧。 梳妆早。琵琶闲抱。爱品相思调。声声似把芳心告。隔帘听,赢得断肠多少。恁烦恼。除非共伊知道。[21](柳永《隔帘听》)

相君家,宾宴集。秋叶晚霜红湿。帘额动,水纹浮。缬花相对流。 薄霞衣,酣酒面。重抱琵琶轻按。回画拨,抹幺弦。一声飞露蝉。[22](张先《更漏子(流杯堂席上坐)》)

小莲初上琵琶弦,弹破碧云天。分明绣阁幽恨,都向曲中传。 肤莹玉,鬓梳蝉。绮窗前。素娥今夜,故故随人,似斗婵娟。[23]294(苏轼《诉衷情·琵琶女》)

争挽桐花两鬓垂,小妆弄影照清池,出帘踏袜趁蜂儿。 跳脱添金双腕重,琵琶拨尽四弦悲,夜寒谁肯剪春衣。[24](周邦彦《浣溪沙·黄钟·第三》)

四首词从风格上看都具有蕴藉婉约之声情,从中可以发现在应歌乞词、友人送别、宴席流连、男女相会等场合中以琵琶伴奏唱词或出现琵琶意象时,北宋词作整体表现的情感特征多为婉约类型。从伴奏场合中的乐器角度考察,将北宋词作演唱场合中以琵琶为主要伴奏乐器的音乐史实与北宋以婉约词风为主的文学现象联系起来看,这似乎不是巧合,而是北宋时所流行的琵琶等弦乐器本身具有的独特音色魅力与北宋词作内容多为表现丰富蕴藉的内心情感相契合产生的现象。

(二)歌妓传词里的弦乐器

北宋时词主要靠传唱而流行。“诗庄词媚”“词为艳科”之思想对宋士大夫群体有着深远影响,北宋时,承担词作传唱任务的基本是年轻歌妓,王灼在《碧鸡漫志》中援引北宋李廌《品令》中所言表现了当时社会偏重女声的状况:“唱歌须是玉人,檀口皓齿冰肤。意传心事,语娇声颤,字如贯珠。老翁虽是解歌,无奈雪鬓霜须。大家且道,是伊模样,怎如念奴?”[25]以现代生理学角度来解释,男性声带厚、长而女性声带薄、短,因此女性特别是年轻女子的声线更加柔美灵动,容易发出清脆甜美之音,这正符合北宋当时的审美倾向。词作在歌妓传唱的过程中离不开乐器的伴奏,为了配合自身的特征,歌妓演唱词作时往往选择以琵琶为主的思想表达丰富细腻、具有悲婉凄怆之美、有使表现情感向内集聚之感的弦乐器,从而通过声情并茂的演唱将词作本身的情感内容加以淋漓尽致地展现。词“赋予音乐的情绪(或情感)表现以具体而明确的内容。同时,音乐本身又以其乐音组织能够在一定时间范围内发展的艺术特性,将情绪(或情感)起伏变化的全过程,以持续的方式,细致入微地表现出来”[3]241。乐器本身之音色与唱者所发声音相配合,使词在艺术性的动态展示过程中,往往更能给予接受者以强烈的情感触动和审美体验。

(三)词人创作中的弦乐器

每一种乐器因外形、质地、构造、奏法等的不同具有各自特定的音色效果,从而直接影响词作表现的声情特征,让人得到不同的视听感受。兼具文学素养与音乐素养的词人在进行创作时,不仅会权衡所要表现的思想情感之指向、深度,同时还会考量相伴唱的乐器音色之征貌,使词作流露的情感、唱者展示的声情与乐器具有的特定音色融为一体,以达到高度契合的境界。琴予知音、筝寄相思、笛吹离愁、箫含牵挂、鼓送征战、角多呜咽,许多乐器在历史传承中形成了特定的内涵意指,而词人为进一步强化情感或渲染情景,在词作中又会通过不同表述有意使乐器附着不同的主观色彩,如琴有“玉琴”“素琴”“锦琴”,筝有“银筝”“宝筝”“哀筝”,笛有“寒笛”“孤笛”“残笛”,箫有“凤箫”“倦箫”“翠箫”,鼓有“急鼓”“画鼓”“暮鼓”,角有“清角”“恨角”“怨角”。乐器主观色彩可以附加,但其客观之构造难以改变,由于弦乐器的乐声主要靠手指弹拨,而管乐器的乐声主要靠气息推动,手指灵活度高于气息调整度,因此在节奏变化与乐调控制上弦乐器强于管乐器,在表现大幅度起伏的复杂情绪或是间断间续的绵密情感时,词人往往也会采用琵琶、箜篌、琴、筝等弦乐器来伴奏。黄庭坚的《忆帝京·赠弹琵琶妓》即是鲜明体现:

薄妆小靥闲情素。抱著琵琶凝伫。慢捻复轻拢,切切如私语。转拨割朱弦,一段惊沙去。 万里嫁、乌孙公主。对易水、明妃不渡。泪粉行行,红颜片片,指下花落狂风雨。借问本师谁,敛拨当心住。[26]

作者在词中将自身思绪起伏变化的情感节奏,潜入“慢捻复轻拢”“转拨割朱弦”“指下花落狂风雨”直至最后“敛拨当心住”,通过具有鲜明变化的一整套弹奏细节动作,达到了乐器抒情变化与作者情感变化的融合统一。

三、管乐器与南宋词的变化

靖康之变后,宋朝政治、经济、社会等方面的变革不可避免地影响了文学、音乐领域,南宋时期词人的创作和乐器的使用一方面传承北宋继续向前发展,另外一方面在发展中又产生了鲜明变化。龙榆生在《词曲概论》中指出:“北宋以前唱词的伴奏乐器属弦索类,以琵琶为主;南宋唱词的伴奏乐器则以管色为主。由于伴奏乐器的不同,所以声情有缓急,文字有疏密。”[27]南宋唱词伴奏乐器的变化可从词的功能变化、文人自歌现象、词乐发展分化等多方面予以观照。

(一)词的功能变化与管乐器

“词最根本的发生原理,也就在于以辞配乐”[28]。北宋词人总体遵循“以辞配乐”的原则,对于词合乐歌唱十分重视,归根到底还是为了“应歌娱人”;南宋词人虽也注重词之声律作法,但“南宋人作词,多数则把注意力转移到文字的音响上面来”[3]116。这就降低了词的娱乐功能,使词原本具有的音乐表演性质逐渐减弱,从而使用于词作演唱伴奏的乐器同时发生着变化。悲伤的情感向内集聚而欢乐的情感向外散发,从审美效果角度看,如果说适宜表现外向性情感与集体感受、节奏总体欢快的弦类乐器,切合北宋相对承平、上下崇乐的开放性环境的话,那么适宜表现内倾性情感及个人情绪、节奏大体低沉的管类乐器,在日渐衰落的南宋时期更为流行则并不让人感到诧异。从词来说,柳永等人词作在北宋之所以广受欢迎,从根本上说还是因其符合大众审美趣味与民间文化走向,而南宋大多数词人囿于深沉的亡国之痛与士大夫情怀,其反映在词作中的总体情感不可能再如北宋词人般轻松适然,无论是进则抒英雄之志、唱慷慨之歌,还是退则寄黍离之悲、发兴亡之感,都不再是用以“应歌娱人”,而是退居个人与小众的作品,这样即便词作入乐歌唱也就不可能再大量使用弦类乐器了。从艺术形式上看,民间音乐文化的多样化发展也对词及其伴奏乐器产生了影响,宋代除了以词作为歌词并配以乐器演唱的音乐形式之外,还有如杂剧等其他的音乐艺术种类。“歌曲方面,有叫声、嘌唱、小唱、唱赚、赚等乐种……说唱方面,有说话四家,又有鼓子词、诸宫调等重要曲种”[15]301。这些艺术形式深受民众欢迎,具有广泛的社会基础,在这些艺术形式表演中使用的绝大部分伴奏乐器为鼓、拍板、笛等打击乐器和管类乐器,对词作演唱的音乐形式有一定的冲击,在一定程度上影响了弦类乐器在词作演唱中的应用。

(二)文人自歌现象与管乐器

“任何一种文体,最初总是起自民间,然后才为文人所采取,词当然也不例外”[29]。北宋词之所以随着以弦乐器为主要乐器的燕乐而兴盛,实际是因词所具有的燕乐曲辞性质符合民众音乐审美需求,在民间逐渐兴起以后继而影响到文人群体。与言志载道的诗相比,词在宋代文人中相当长时期内被认作“小道”“艳科”,为应歌娱情之用,因此在宋代很长时间里词主要由女性歌妓承担演唱角色,北宋文人囿于个人身份地位等原因较少地参与歌词演唱,自歌者可考的如苏轼在《水龙吟·古来云海茫茫》序中道:“喜吹铁笛,遼然有穿云裂石之声。乃作《水龙吟》一曲,寄子微、太白之事,倚其声而歌之。”[23]2随着政局和社会等多种因素发生变化,南宋词人中文人自歌的现象和北宋相比明显增多,与歌妓歌唱或他人歌唱相比,文人自歌往往更能曲尽词中寄意,姜夔《角招》序中言:“予每自度曲,吟洞箫,商卿辄歌而和之。”[30]曹勋《饮马歌》序说:“饮牛马即横笛吹之,不鼓不拍,声甚凄断。”[31]张炎《声声慢·晴光转树》序中说:“王嶯隐吹箫,余倚歌而和。”[32]经过比较发现,在南宋文人自歌时,更多地使用的是箫、笛等管类乐器,刘尧民认为这是由于“南宋的文人离开大众逐渐远了,对于大众所使用的弦乐器不爱好,而爱好那悠闲单静的管乐……拿他们的词和那富于变化的流动尖新的弦乐曲调比较,简直是两种不同的情调”[33]。从音乐角度上看这是有一定道理的,箫、笛、笙等管类乐器音色圆润轻柔、幽静典雅、丰厚委婉,很适宜用来抒发个人化、内倾性的情感,呈现低缓悠静的声情。从社会背景看,南宋文人的集体情感被时代打上了战火之祸、家国之痛、遗民之悲、故土之思的深刻烙印,其个人情感基调总体与箫、笛、笙等管类乐器呜咽凄婉的特定音色和意象呈现相适配,综合乐器音色与南宋的文人心理、社会历史等多因素来看,就可以理解南宋文人自歌时所用的伴奏乐器多为管类乐器的缘故了。

(三)词乐发展分化与管乐器

“词至北宋其体始尊,至南宋其用益大……但从词调发展上讲,却不能不看到,北宋创调多,南宋创调少”[20]146。与总体贴合民间审美的北宋词相比,南宋词人对词体雅化的追求与音律的谨严要求使词发生了两方面的改变:一方面,词向精细谨严的道路发展,在用字、结构、音律、用韵等方面形成了一整套较为完整的规范;另一方面,词随着自身的高雅化而逐渐与大部分受众相脱离。两方面改变使得词在南宋与音乐的结合也发生了两种不同的变化,南宋大多数词作依然沿用北宋时期以来的词调,和唱赚、诸宫调等民间其他各类日趋繁盛的艺术活动相比已不具优势,无法满足音乐发展的需要,从而使词与音乐逐渐脱离。而像姜夔、吴文英、张炎等精通音律的词人之理论与实践的进一步开拓使词与音乐的结合在少数文人手中日趋强化,他们创作的自度曲影响范围有限,且多为筚篥、洞箫等管乐器伴奏。从音乐给人的生理学感官上考察此种情形中为词伴奏的乐器,其音色已不符合民众热烈欢快的审美,如朱光潜《诗论》中所说:“高而促的音易引起筋肉及相关器官的紧张激昂,低而缓的音易引起它们的弛懈安适……有些声音是重浊阴暗的,容易使人联想起忧郁的情绪。”[34]北宋词伴奏所用的弦类乐器与南宋词伴奏所用的管类乐器,它们在文人和民间应用中发生变化的缘由,从词自身的发展变化来看,也能窥知一二了。

统观宋词中乐器的应用历程可以发现,词从发端到发展直至转型的全过程都未曾脱离乐器的身影,在词这样兼具文学性质与音乐性质的体裁内外都存在乐器因素或隐或显之影响,而管弦乐器在其中的差异体现与其他诸多因素一道共同影响了宋词风格,这是我们当下在回望词的发展历程时不可忽视的一个坐标。