采动中房屋就地重建时机及区域研究

2021-12-18安士凯周大伟徐燕飞白志辉

安士凯 周大伟 李 亮 徐燕飞 白志辉 汪 骁

(1.平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司安徽省矿山生态修复工程实验室,安徽 淮南 232033;2.中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221116;3.冀中能源峰峰集团有限公司,河北 邯郸 056011)

我国“三下”压煤储量巨大,其中又以村庄下压煤量占比最大,且随着东部煤炭资源逐渐枯竭,村庄下压煤严重制约了矿井正常接续。采煤引起的地表塌陷是矿山企业面临的最现实的问题,其引起的地表环境与村庄损坏对村民的生活带来了很大影响,人地矛盾突出[1]。目前主要解决方案为:①对压煤村庄进行搬迁;②对于无法搬迁的村庄,对损害的房屋进行补偿,地表稳定后再进行维修或重建[2]。近年来,由于地下开采造成的土地塌陷面积增大,矿区土地资源紧张,导致搬迁村庄选址困难,迁村开采往往难以实现[3]。而待地表稳定后重建需要时间较长(工作面压煤较多,采煤后需要数年地表才能稳定),导致村民长期生活在采煤沉陷区,房屋随时有采动倒塌的危险。在采动过程中建设抗变形房屋既能解放村下压煤,又能在短期内改善民众生活。例如,开滦赵各庄矿、大屯公司龙东煤矿、平顶山矿务局二矿相继在未稳定的采空区上方对民房实施房屋就地重建,取得了良好的经济社会效益及环境效益[4-5]。

采动过程中,房屋重建时机和采取的抗变形结构措施与地表剩余变形量大小密切相关。本研究在总结现有成果的基础上,从煤炭开采地下空间传递的角度,研究地表剩余变形的形成机理,给出剩余变形量的计算方法;以峰峰矿区某矿为例,对采动过程中房屋就地重建时间和空间进行划分,并根据划分的区域,建设对应抗变形等级的房屋,从而达到提前进行房屋重建的目的[6-7]。

1 村庄房屋就地重建时机

房屋就地重建方式大致有两种:一是在地表稳沉后重建;二是在地表移动过程中重建即为动态变形过程(采动中)中重建[8-9]。

1.1 地表稳沉后重建

地表稳沉后重建房屋,是指煤炭采出后,采空区经过数年的地表沉陷达到稳沉状态,稳定后的采空区上方地表进入残余变形阶段,残余变形量是一个缓慢释放的过程,对村庄普通低矮房屋影响较小;地表稳定后在采空区上方地表进行房屋就地重建,此时新建房屋采取一定程度的抗变形结构措施,成本远低于采动过程中的抗变形措施。然而,由于村庄下煤炭开采需要多年,加上地表稳定需要时间,导致村民一般数十年生活在破坏的采空区上方,生活环境比较恶劣。因此,地表稳定后重建思路可行性不强。

1.2 采动过程中重建及时机

(1)采动中就地重建原理。地表采动过程中重建房屋,是指在工作面采动过程中,在地表形变期间内(地表稳定前)进行房屋重建。地表移动变形由小到大逐步发展,根据采动岩体的空隙扩散理论[10-11],煤炭资源采出后,在井下形成的空间以不同的形式释放,其中能够释放的空间基本是确定的。随着时间的推移,空隙逐渐传递到地表形成沉陷,对于某种地质采矿条件下的开采活动,其可产生的地表沉陷量是固定的,从空间角度分析,当地表已产生的沉陷量较大时,剩余的沉陷量相对较小。因此,在采动过程中,根据地表剩余变形量选择合适的时机,采用不同的抗变形结构措施,在地表建设抵抗不同变形等级的抗变形房屋,从而达到在采动中对村庄进行重建的目的,相比地表稳定后重建思路,大大提前了村民住进新房的时间,有效地改善了村民的生活。

(2)采动中房屋就地重建时机原则。采动中房屋重建时机,是指当地表的剩余变形量达到对应的抗变形指标时,井下采空区推进位置即开采时间作为地表重建时机。重建区域划分是指井下采空区开采位置(时间)所对应的地表变形区域。一般选取某时间点(或者开采位置)根据地表剩余变形量,按照抗变形指标对房屋重建区域进行划分。上述的房屋抗变形指标参考《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中“砖混(石)结构建筑物损坏等级”规定值[12]。如I级损害指标为水平变形2.0 mm/m,倾斜3.0 mm/m,曲率0.2 mm/m2;II级损害指标为水平变形4.0 mm/m,倾斜6.0 mm/m,曲率0.4 mm/m2。因此,当井下开采到某个时刻(对应井下开采到某个位置),采空区上方的地表剩余变形量不大于I级指标时,则从该时刻起算,该区域地表即可建设抗I级损害的抗变形结构房屋,那么将该建房时刻称之为地表村庄重建时机,该区域称为I级重建区域。同理,可计算采动中II、Ⅲ级甚至IV级房屋就地重建时机及区域[13]。

综上分析可知,采动中房屋就地重建的关键是剩余变形量计算,下文就剩余变形量的产生机理及计算方法进行分析。

2 开采空间分布及剩余变形量计算

2.1 开采空间分布规律

煤炭资源采出后,在井下形成的采出空间经覆岩向上扩散,最后在地表形成范围更大的沉陷。从空隙扩散角度分析,该过程实际上是空间传递及重新分布的过程。井下采出空间在地表稳定之后,从地表到岩体内部的空间分布形式可分为3类:①地表沉陷空间,稳沉前传递(释放)到地表产生的沉陷空间,是地表稳定后地表沉陷总量,也称为地表沉陷盆地;②不可释放空间,以覆岩中岩石碎胀等形式永久存在于岩层中的空间,该类空间永远无法传递(释放)到地表;③可释放空间,是指暂时存在于岩层的裂隙(裂缝带)和垮落(垮落带)空隙中,该类空间在外部荷载、积水浸泡、长期风化等因素作用下仍会传递(释放)到地表,引起地表产生移动变形,该类变形是在地表稳沉后逐渐释放的,也称为残余变形[14-16]。

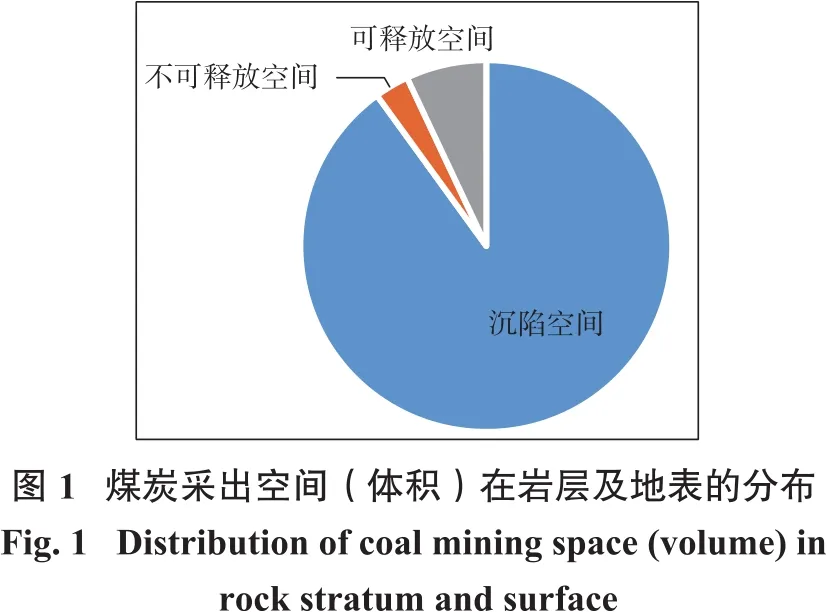

从理论上分析,3类空间综合等于井下采出空间;从空间占比角度分析,地表沉陷空间所占比例最大,其次是可释放空间,最小是在岩体内的不可释放空间(图1)。

2.2 剩余变形量计算方法

煤炭开采后,地表可产生的沉陷空间(即稳定后的地表最大沉陷空间)基本确定,在动态过程中,由地表已产生的沉陷变形和地表剩余变形组成。因此,根据该区域的最大移动变形值和地表已经产生的变形值,可得到地表剩余变形量[17]。

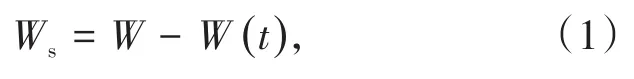

重建时机选择及区域划分都根据剩余变形量进行计算,利用该区域地表最终稳态沉陷变形量减去地表已经产生的沉陷变形值(即某时刻地表动态沉陷值),可得到地表剩余变形量,公式为

式中,Ws为地表剩余沉降量,mm;W为地表稳定后的最终下沉量,mm;W()t为t时刻地表动态下沉量,mm。W值可根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》[12]中的概率积分法模型,采用稳态沉陷参数进行计算[18-20]。

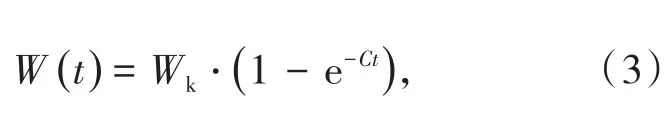

某时刻动态沉陷预计可以采用概率积分模型乘以时间函数实现。常用方法是在概率积分法稳态预计的基础上增加一个下沉速度系数C,来确定动态过程中的移动变形值与稳态移动变形值的关系[21-22]。公式为

式中,Wk为某点在经过无限长时间后可达到的最终下沉量为t时刻的地表下沉速度,mm/d。

由上式可知,下沉速度系数C为地表下沉速度与该点最终下沉量和该点瞬间下沉量之差的比值[23-24]。对式(2)进行积分,可得:

因此,只需求出下沉速度系数C,便可求得地表任意时刻的下沉量。

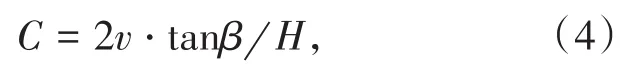

下沉速度系数C与工作面开采速度及采深等因素有关,计算公式为

式中,v为工作面平均推进速度,m/d;tanβ为主要影响角正切;H为工作面平均采深,m[25-26]。

基于此,剩余倾斜变形与剩余曲率变形公式可基于剩余下沉公式推导求得,即通过式(3)可以进一步推导得到。剩余倾斜变形利用地表任意一点的下沉公式沿某方向求一次导数得到i(x , y ,t),剩余曲率变形求二次方向导数获得k(x , y ,t)。剩余水平移动计算公式为

式中,B为常数。

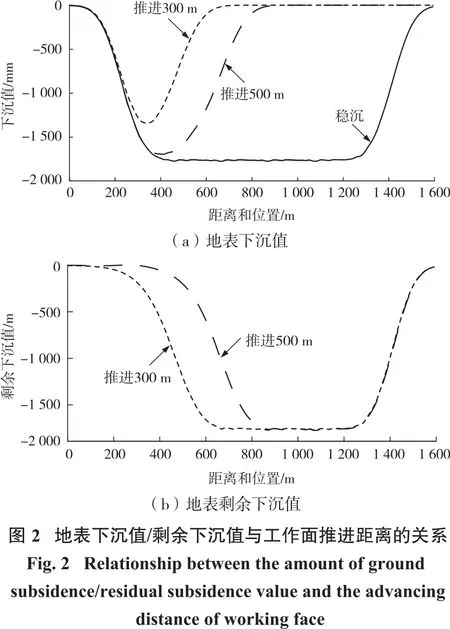

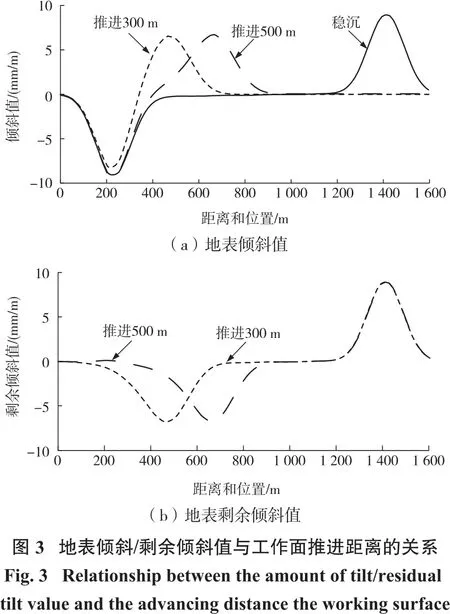

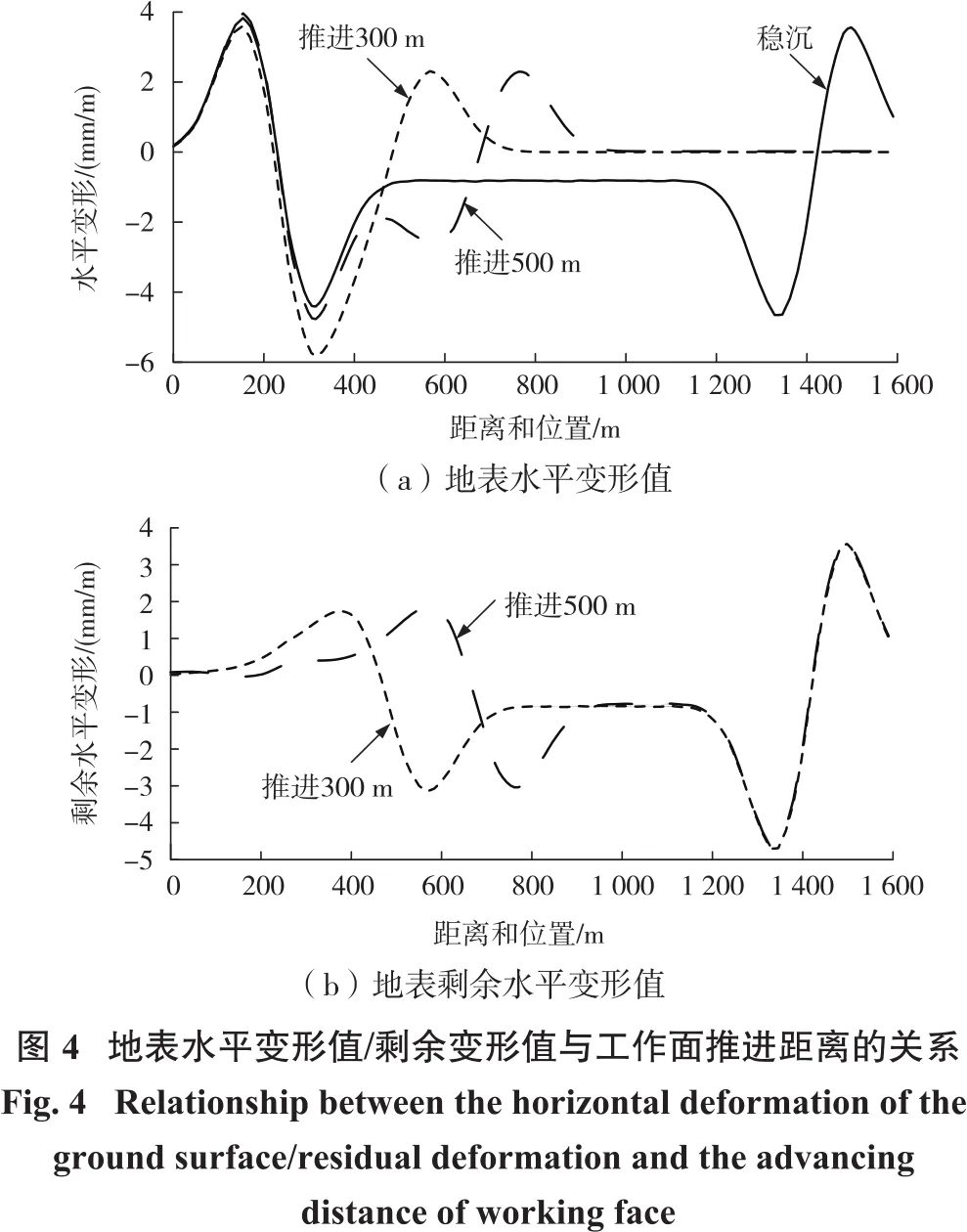

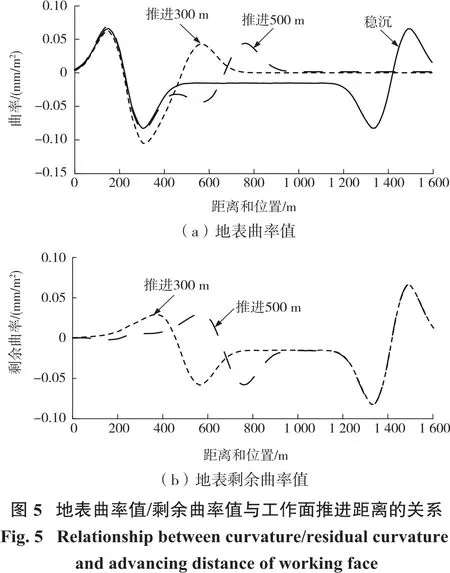

《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》[12]中的房屋损害等级是以水平变形指标为基础,因此本研究利用上述计算方法,使用Matlab语言编程计算分析水平变形最终变形量、某时刻已经产生变形量和剩余变形量之间的关系,结果如图2至图5所示。

3 工程实例

本研究以峰峰矿区某村庄下采煤房屋就地重建工程为例,对采煤沉陷房屋就地重建的时机和区域进行分析。峰峰某矿井工作面在村庄正下方开采,工作面第四系厚度约11 m,覆岩岩性中硬,主要采2#煤层(图6)。该工作面采深800 m,采厚4.5 m,煤层倾角18°,推进速度2 m/d,工作面开采长度为1 200米,宽度为100 m,2018年1月开始回采,2019年9月停采,开采时间600 d。工作面与村庄的对应关系如图7所示。

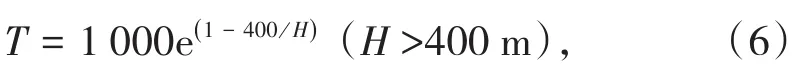

《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》[12]规定的地表移动持续时间计算公式为

式中,H为采深,m。

根据式(6)计算得到该工作面T值为1 469 d(约4 a),工作面停采前经历起始期和部分活跃期,时间约为总时间的40%即为1.6 a,停采后经历大部分活跃期和全部衰退期,时长约为总时间的60%即为2.4 a,因此,该工作面从2019年9月停采后,到2022年2月地表才能稳定。由此可见,如果按地表稳定后再进行房屋重建思路,采空区上方村庄需在2022年2月以后才能建房,村民需要在采煤沉陷区生活4.2 a,才有望住上新房,这对于提升村民生活质量不利。

3.1 地表稳定后各点最大移动变形计算

根据该矿实测数据分析,得到地表沉陷参数为:下沉系数q=0.80,主要影响角正切值tanβ=3.5,水平移动系数b=0.3,开采影响传播角θ=84°,拐点偏移距S=0.1H。采用概率积分法稳态预测模型计算得到该工作面开采地表稳定后地表各点的最大移动变形量,主断面的移动变形曲线如图2至图5所示。

采用上述动态预测模型(即概率积分模型乘以时间函数得到的动态预测模型)计算得到工作面推进到不同位置(时刻)时地表各点已产生的移动变形值(动态值),主断面已产生的动态移动变形值如图2至5所示。

根据剩余变形量定义和式(1)计算得到地表各点的剩余变形量,主断面剩余移动变形值如图2至5所示。

3.2 房屋重建时机及区域

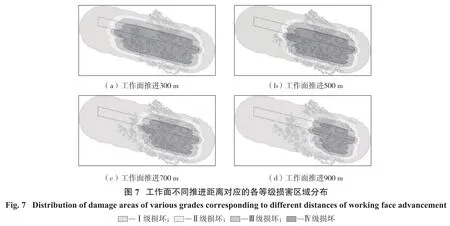

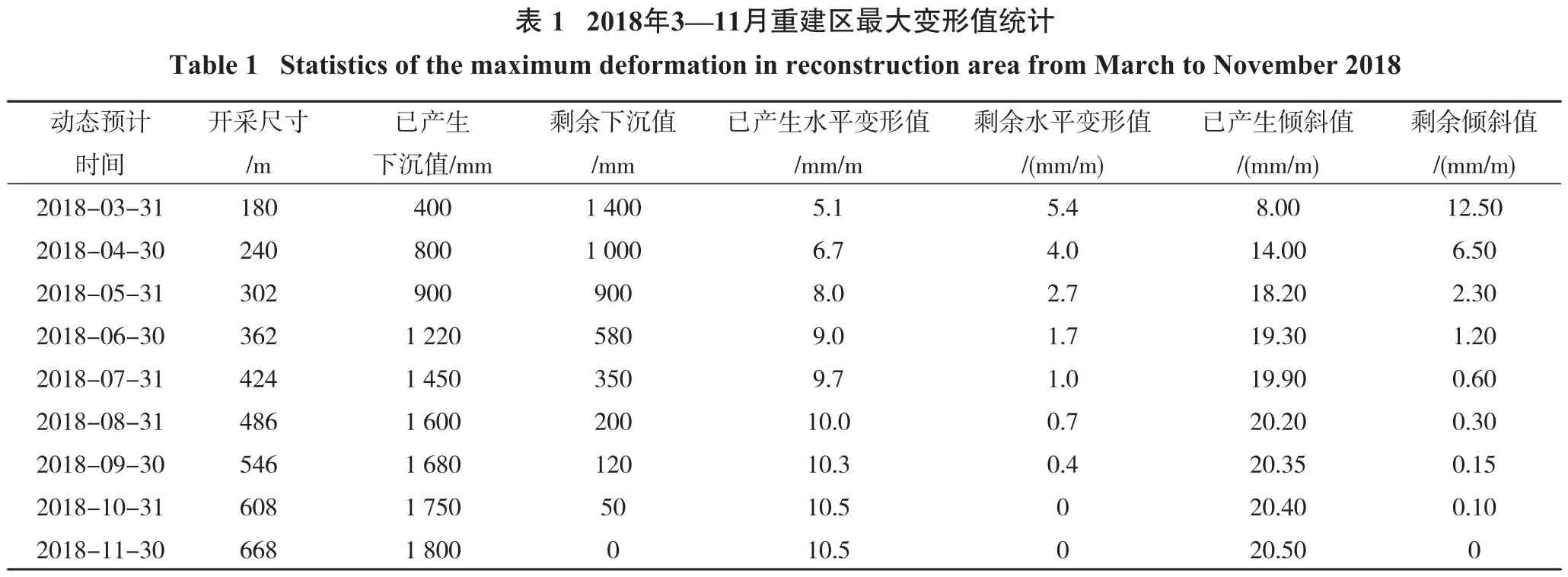

按照本文2.2节给出的动态剩余变形量计算方法计算出每月的剩余变形量,其中统计出的最大值见表1。结合房屋损害指标,得到工作面推进到362 m时,地表剩余变形量不大于I级破坏指标,即2018年6月30日后,工作面上方即可进行房屋重建。同理可得到Ⅱ、Ⅲ级可建时机及区域,如表2所示。当工作面推进到300、500、700、900 m时,本研究基于地表剩余变形量绘制的Ⅰ至Ⅲ级损害指标可建区域如图7所示。

?

?

由图7可知:随着工作面向前推进,地表剩余变形量逐渐减小,部分II级及III级损害量逐渐变为I级损害区域,I级可建设区域面积逐渐增大,II、III及IV级损害区域面积逐渐减小,直到地表稳定。

由于III级及以上区域地表建房难度大,且成本较高,与I级及II级相比,提前的时间有限,因此,本研究在此不做讨论。本研究从可建区域面积、建房成本和难度角度,对I级和II级可建区域进行分析。在建房面积上,按小于Ⅱ级损害指标时总体比按I级损害指标增加6%~10%左右;在建房时间上,两者差距不到2个月;从成本角度分析,相比稳定后建房,采动中建房成本要增加,按I级指标成本增加约15%,按Ⅱ级损害指标成本增加约30%,同时就抗变形房屋的实际使用效果来说,抗I级变形的房屋质量更可控,建成以后的房屋再次出现裂缝的可能性较小。综上分析,按Ⅱ级指标建房面积有限,成本却大幅度增加,建房的实际使用效果不可控,再次出现裂缝的可能性较大。因此,建议按照I级损害指标建房。需要说明的是,在实际实施过程中,除了对建筑物采取抗变形结构措施外,需要考虑附属设施的抗变形能力,并采取一定的抗变形措施,保证附属设施可以有效抵抗建设区的剩余变形。

综上分析,如果采用稳定后重建思路,即到2022年2月以后才可以建房,村民需要在受损房屋居住4.2 a(2018-01—2022-02);如果采用采动过程中建房思路,2018年6月30日即可在I级可建区域就地重建,随着时间推移,每年都可陆续建房。建房时间由4.2 a提前到0.5 a(即6个月),提前了3.7 a,时间提前率为88.1%,可以极大地改善农民的生活环境和质量。

4 结论

(1)村庄压煤开采受破坏村庄房屋就地重建一般有地表稳定后重建和采动过程中就地重建两种思路。稳定后重建房屋只受到残余变形影响,无需采取抗变形结构措施,成本低,但耗时长,村民生活环境及质量长期受到影响。本研究跟据采动过程中村庄房屋就地重建思路,从煤炭开采地下空间传递及分布规律的角度出发,推导了地表剩余变形量计算方法,并对采动过程中房屋就地重建的时空分布进行划分,建设对应抗变形等级的房屋。采用该方法既能大大提前房屋重建时间,缩短重建周期,又能够极大地改善村民生活。

(2)采用地表剩余变形量选择房屋就地重建的时机和区域,分析了井下开采空间传递及分布规律,将地下空间分为地表沉陷空间(即地表沉陷盆地所占空间)、不可释放空间(即岩石碎胀所占空间)和可释放空间,并揭示了剩余变形量的产生机理。据此结合概率积分法模型和时间函数推导了剩余变形量的计算方法。

(3)以峰峰矿区为例,采用所提方法对采动过程中房屋就地重建的时机和区域进行了分析计算。结果表明:与地表稳定后就地重建相比,采动过程中房屋重建时间效率大幅度提升,有助于大幅改善当地村民生活环境及质量。