凝血功能指标在脑出血患者预后评估中的应用

2021-12-17杨玉芳

杨玉芳

脑出血是一种病情危重的脑血管疾病[1],诱发脑出血的原因较多,如高血压、颅内动脉瘤等,该疾病发病突然,病情进展迅速,出血量较大时会对预后产生严重影响,病残率和病死率均较高[2]。凝血因子对血管疾病的发展和病情恢复有重要作用,凝血功能指标在心脑血管疾病的诊疗和预后预测中有较高的应用价值。本研究选择东营市第二人民医院收治的110例脑出血患者作为研究对象,分析凝血功能指标在预后评估中的应用效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象与分组 选择2019年7月— 2020年12月本院收治的110例脑出血患者作为研究对象,分析所有患者的临床资料,根据凝血功能检测结果将患者分为对照组(50例)和观察组(60例)。

1.1.1 纳入标准 ① 结合临床症状体征、颅脑CT检查结果证实为脑出血者;② 入院后存在不同程度瞳孔放大或缩小、光反射迟钝、意识障碍、昏迷等表现者;③ 临床资料齐全且接受常规对症治疗者。

1.1.2 排除标准 ① 存在严重器质性病变者;② 存在免疫功能缺陷、凝血机制障碍者;③ 近2周内使用过影响凝血功能的药物者。

1.1.3 伦理学 本研究符合医学伦理学标准,并经本院伦理审批(审批号:20210908),所有检测均获得过患者或家属的知情同意。

1.2 研究方法 所有患者入院时和入院72 h抽取空腹肘静脉血,在2 h内使用Multiskan FC酶标仪〔赛默飞世尔科技(中国)有限公司〕,采用酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)检测抗凝血酶Ⅲ(antithrombin-Ⅲ,AT-Ⅲ)、内皮素-1(endothelin-1,ET-1)、D-二聚体、血栓调节蛋白(thrombomodulin,TM)、纤溶酶原激活剂抑制物-1(plasminogen activator inhibitor-1,PAI-1)。

1.3 评价指标及判定标准 ① 统计所有患者凝血功能指标。正常参考值范围:AT-Ⅲ为230~350 g/L;D-二聚体为<0.5 mg/L;TM为20~35 μg/L;PAI-1为4~43 μg/L;ET-1为<1.0 ng/L。≥3个指标高于或低于正常参考值范围者纳入观察组,凝血功能指标无明显变化者纳入对照组。② 应用格拉斯哥预后评分(Glasgow outcome scale,GOS)评估各组的预后情况。GOS评分的分值范围为1~5分,其中5分为完全无症状,疗效良好;4分、3分分别对应轻度、中重度残疾(病残);2分为植物生存状态;1分为死亡。预后不良包括病残、植物状态及死亡。

1.4 统计学处理 使用SPSS 21.0统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

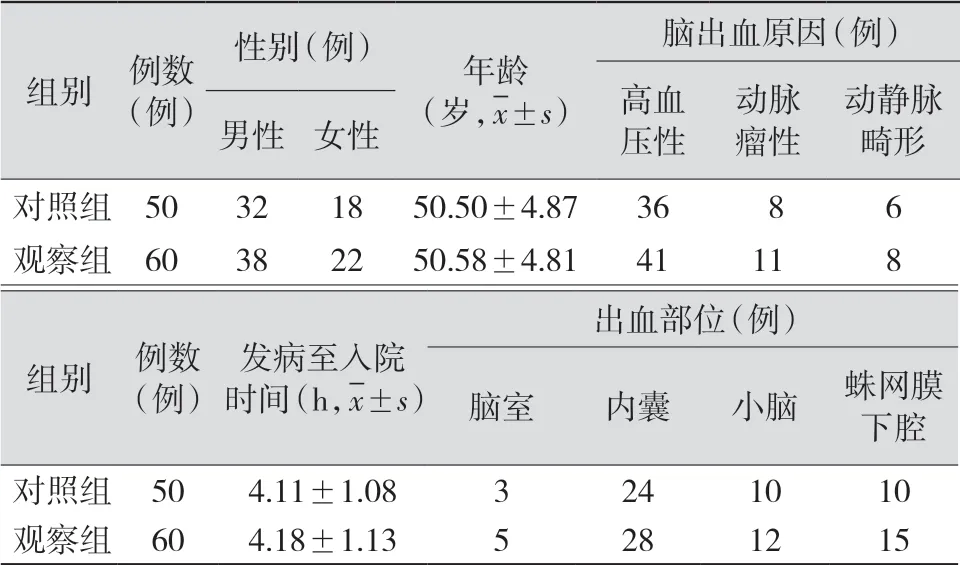

2.1 一般资料 两组患者的性别、年龄、脑出血原因、发病至入院时间、出血部位等一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),有可比性。见表1。

表1 对照组和观察组的一般资料比较

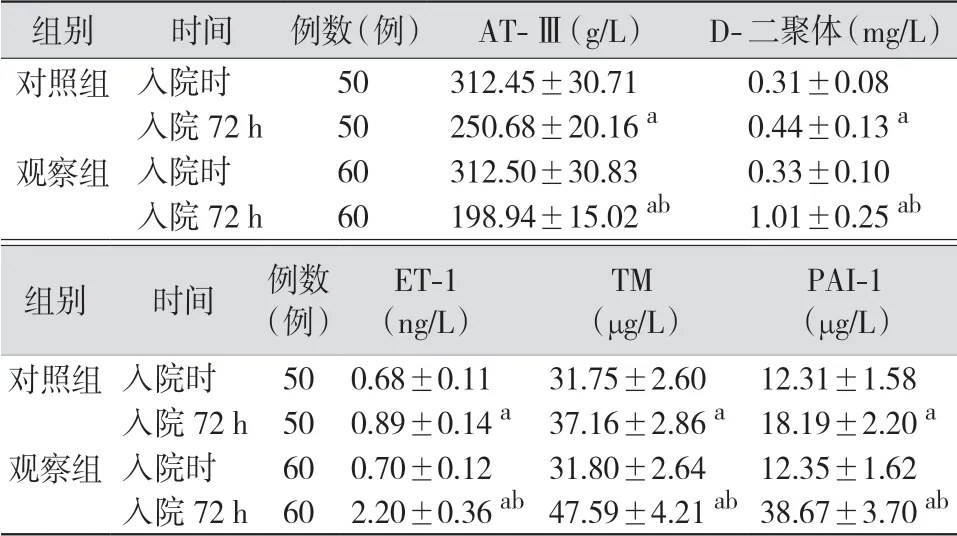

2.2 两组凝血功能指标比较 对照组和观察组患者入院时凝血功能指标比较差异均无统计学意义(均P>0.05);两组入院72 h的AT-Ⅲ水平均明显低于入院时,D-二聚体、ET-1、TM、PAI-1水平均明显高于入院时(均P<0.05);入院72 h观察组AT-Ⅲ水平明显低于对照组,D-二聚体、ET-1、TM、PAI-1水平均明显高于对照组(均P<0.05)。见表2。

表2 对照组和观察组的凝血功能指标比较(±s)

表2 对照组和观察组的凝血功能指标比较(±s)

注:AT-Ⅲ为抗凝血酶Ⅲ,ET-1为内皮素-1,TM为血栓调节蛋白,PAI-1为纤溶酶原激活剂抑制物-1;与本组入院时比较,aP<0.05;与对照组同期比较,bP<0.05

组别 时间 例数(例) AT-Ⅲ(g/L) D-二聚体(mg/L)对照组 入院时 50 312.45±30.71 0.31±0.08入院72 h 50 250.68±20.16 a 0.44±0.13 a观察组 入院时 60 312.50±30.83 0.33±0.10入院72 h 60 198.94±15.02 ab 1.01±0.25 ab组别 时间 例数(例)ET-1(ng/L)TM(μg/L)PAI-1(μg/L)对照组 入院时 50 0.68±0.11 31.75±2.60 12.31±1.58入院72 h 50 0.89±0.14 a 37.16±2.86 a 18.19±2.20 a观察组 入院时 60 0.70±0.12 31.80±2.64 12.35±1.62入院72 h 60 2.20±0.36 ab47.59±4.21 ab38.67±3.70 ab

2.3 预后情况比较 观察组中预后良好患者比例明显低于对照组,病残率和病死率均明显高于对照组(均P<0.05)。见表3。

表3 对照组和观察组预后情况比较

3 讨论

脑出血的发生主要与脑血管病变有关[3],如高血压、高血脂、颅内动脉瘤等,容易在情绪激动、用力过度等因素的诱导下发生,早期病死率和病残率均较高。脑出血会严重损伤患者的脑组织和神经系统[4],大量组织因子被释放到血液循环中,能激活凝血因子Ⅶ和外源性凝血途径,此时脑出血患者的血管内皮细胞受损,容易出现血小板聚集、纤溶亢进等情况[5],从而形成血栓,诱发弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)。因此凝血功能与脑出血患者的病情进展有密切联系。

本研究中,观察组入院72 h凝血功能指标与入院时和对照组入院72 h均有显著差异,且观察组AT-Ⅲ、D-二聚体、ET-1、TM均未处于正常范围内。另外观察组的病残率和病死率均高于对照组,预后不良比例更高。因此,凝血功能指标与正常参考值相比变化越大,则预后越差[6],故通过检测凝血功能指标可有效评估脑出血患者预后情况,从而为后续制定有针对性的治疗和护理方案提供指导。

AT-Ⅲ是一种能够预防血栓形成的物质,在机体凝血活性升高时,AT-Ⅲ会呈现消耗性降低[7],而脑出血发生时血液中的AT-Ⅲ最先被消耗,因此会导致患者出现血液高凝。D-二聚体属于纤维蛋白特异性降解产物,是纤溶过程的特异性标志物[8],当机体血管内存在血栓形成、纤维溶解时,D-二聚体水平会明显升高,且其水平越高,血管损伤程度越严重。脑出血患者会出现继发性纤溶酶生物活性提高,故发病后D-二聚体水平较高。ET-1属于内皮源性血管活性因子,其收缩血管作用强烈,在发生脑出血后,会损伤或刺激血管内皮功能[9],大量释放ET-1,导致血管痉挛,进一步损伤脑组织。另外毛细血管强烈收缩后产生ET-1会抑制括约肌作用,促使血管收缩反应降低,导致毛细血管内血液潴留量增加,因此脑出血患者会出现脑水肿症状。TM属于内皮细胞表面的糖蛋白,其抗凝活性强,可反映血管内皮细胞损伤情况,能通过不同机制抑制机体凝血和抗凝血平衡。脑出血患者血浆中TM水平的升高多与血管内皮TM脱落有关,TM水平越高,脑出血严重程度也越高。PAI-1属于纤溶抑制物,可抑制血液内纤溶酶原激活物质的激活,在脑出血急性期会出现PAI-1增高,导致促纤溶活性作用无法发挥,从而加重动脉粥样硬化程度,增加血栓形成风险。在脑出血的预后评估中,医生可根据脑出血患者凝血功能的变化及时采取相应的处理措施,加快血管自我调节能力的恢复,从而有助于改善患者预后。

总而言之,凝血指标可为临床医生评估脑出血患者预后提供依据,当发现凝血功能异常时可及时给予有效的治疗干预,从而改善患者预后。

利益冲突作者声明不存在利益冲突