《茶文化与茶健康》课程思政元素挖掘与实践

2021-12-16徐平龚恕杨伊珺

徐平 龚恕 杨伊珺

摘要:在课程建设过程中挖掘并融入思政元素是当前思政教育的关键路径。通过对大学通识核心课程《茶文化与茶健康》的课程概况与国内相关课程开设现状的分析,深入挖掘该课程中茶文化、茶产业与茶科技中所蕴含的思政元素并提出相应的实践探索措施,以期促进课程建设与思政教育有机结合,最终真正达到课程思政教育的育人目的。

关键词:思政教育;茶文化;茶健康;思政元素;课程实践

Exploration and Practice of

Ideological and Political Elements in the

Course of 'Tea Culture and Tea Health'

XU Ping1, GONG Shu2, YANG Yijun1, WANG Yuefei1

1. Department of Tea Science, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;

2. Zhejiang Institute of Economics and Trade,Hangzhou 310018, China

Abstract: Under the background of ideological and political education, this paper analyzed the course "Tea culture and

Tea health" and the relevant courses in China, explored the elements of tea culture, tea industry and tea technology

and put forward corresponding practical measures. Finally, it would contribute to the ideological and political

construction of the curriculum and achieve the educational purpose.

Keywords: ideological and political education, tea culture, tea health, ideological and political elements, curriculum practice

在全國高校思想政治工作会议中,习近平总书记指出“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”。在该指导思想下,2020年5月教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,要求各高校紧紧围绕国家和区域发展需求,构建课程思政体系,深入挖掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源。由此可以看出,课程思政的开展需要高校把握思想政治教育与学科课程自身特点,使课程内容与思政教育有机结合,从而对学生的思想意识与行为举止产生影响。

《茶文化与茶健康》是浙江大学通识核心课程,也是首批国家级一流本科课程和2019浙江省本科高校省级线下一流课程。该课程以中华传统茶文化与现代茶科学为主要切入口,集聚校内外茶学科专业和茶文化优质资源,结合线下教学、实践操作与线上视频课程,自开设以来深受校内外学生的欢迎与认可,配套的国家级大学精品视频公开课“茶文化与茶健康”点击量达2 600多万人次。因此,挖掘好《茶文化与茶健康》课程中的思政元素,可以将茶学现有的学科资源和学术资源转化为丰富的育人资源,促进思政教育工作科学化、体系化、效能化,在思政教育的时代背景下具有十分重要的意义。

一、《茶文化与茶健康》课程概况

1. 《茶文化与茶健康》课程主要内容

《茶文化与茶健康》是一门以传统中华茶文化和现代茶科学研究为主体的全校性通识选修课程。课程内容涵盖茶的起源与发展、文化与民俗、文学与艺术、茶席与茶艺、传播与交流,以及茶叶成分利用、保健与机制、分类与加工、审评与鉴定、品饮与鉴定等[1],充分阐释了茶的文化内涵和健康价值,体现了茶叶学科文理结合的学科特色。

该课程共3学分,每周4个学时,采用在线学习、大班授课、小班研讨和茶艺训练“四位一体”的混合式教学方式,以王岳飞等主编的《茶文化与茶健康》作为配套教材。学生成绩由“平时成绩+实践成绩+考试成绩”3部分组成:平时成绩包含在线观看《中国茶文化与茶健康》网络课程的学习,实践成绩由小组研讨(课堂讨论情况、小组研讨汇报)与茶艺实践(分组茶艺表演学习和识茶、评茶实操等)组成,最后的考试成绩包含章节测验与期末测验两部分。通过多元化的考核方式方法,注重学生的过程性学习和综合能力考察。

2. 国内相关课程开设情况

近年来,我国以茶为研究对象进行不同角度研究并开设相关课程的院校不断增多。在茶文化方面,北京语言大学开设了《中国茶文化》课程,湖南农业大学开设《中国茶道》课程,浙江农林大学则有《基础茶艺》学习;在茶叶科学方面,华中农业大学设置《茶叶营养与功能》课程,浙江大学开设《茶叶风味科学——制茶与评茶》课程,南京农业大学的《茶叶品鉴艺术》及安徽农业大学的《茶叶感官审评》等课程均对茶叶的感官科学与分析化学进行教授。

《茶文化与茶健康》鉴于茶叶本身兼具的人文特色与科学价值,诠释了中华茶的起源、发展和传播的历史,同时使用科学的视角重新认识茶的内涵和健康价值,使学生对茶叶的理解和认知较为完整,奠定下良好的茶学基础。

二、《茶文化与茶健康》课程中的

思政元素挖掘

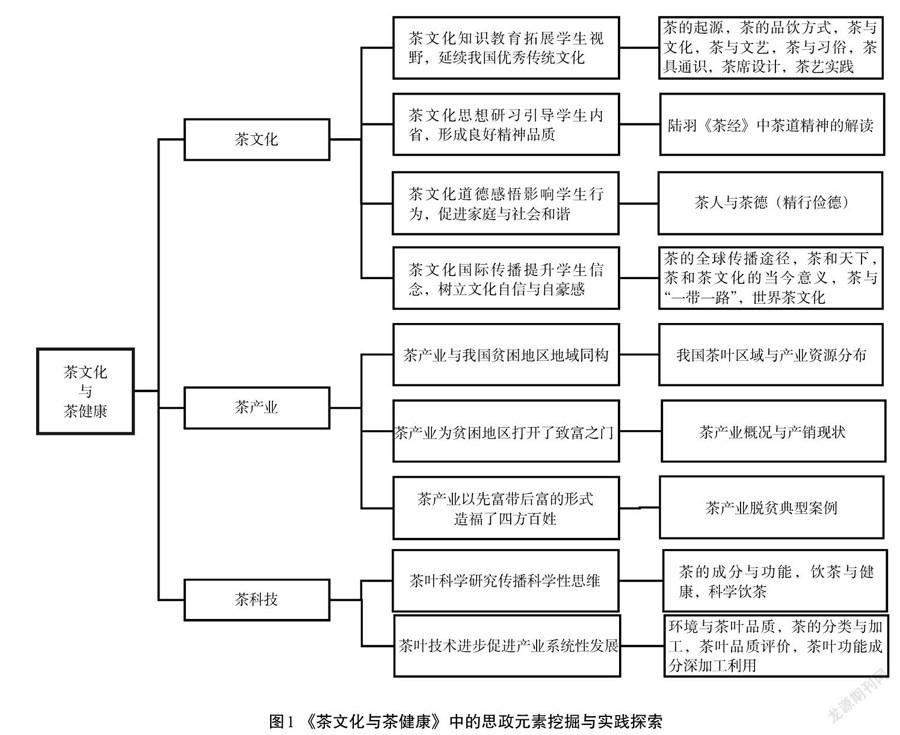

2021年3月22日,习近平总书记在武夷山考察调研当地茶产业发展情况时指出“要把茶文化、茶产业、茶科技统筹起来”。因此,《茶文化与茶健康》的课程内容从茶文化、茶产业与茶科技3个层面出发(图1),深入挖掘茶文化中的人文精神与茶科技中的思维导向等思政元素,文化树人,科技创新,培养出一批有知识、有品德、有作为的高素质人才服务于我国茶业工作,为中国茶产业的发展注入新鲜力量。

1. 茶文化是中国优秀文化的重要载体

(1)茶文化知识教育拓展学生视野,延续我国优秀传统文化

本课程引导学生了解中国是茶的起源地,是世界上最早种植茶、利用茶的国家。在漫长的历史传承中,茶不仅在品饮方式上发生了变化,同时与我国古代的诗词、散文、小说、歌舞、书法、绘画等作品产生联系,形成了独具特色的茶文化,成为了中华民族文化的重要载体。学生通过学习茶之为饮的发展变迁、茶与文艺文化作品、我国各民族区域间特色饮茶习俗、茶器具等茶文化知识,修习茶席设计、茶艺理论与基础操作,以茶为具体知识载体,同时接触到历史学、人文学、社会学、民俗学、美学等学科内容,令学生在课程学习过程中继承并发扬中国优秀传统文化[2]。

(2)茶文化思想研习引导学生内省,形成良好精神品质

高校学生尚处在世界观、人生观、价值观成型的阶段,正需要本民族的优秀思想加以引导[3]。我国第一部茶叶专著《茶经》在“一之源”中提到“茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人”。倡导饮茶之人不仅应注重其行为举止,更要拥有自我克制、坚守道德的内敛品质;而儒家茶礼中的客来奉茶,佛教思想中的禅茶一味,追求自然纯朴的道家茶韵,都能使学生了解我国古代茶人在进行茶事活动过程中提出的一系列思考,不仅能提高高校学子的人文素养与思想境界,更可以引其平和心态、审己自省,汲取到沉稳内敛的品质。

(3)茶文化道德感悟影响学生行为,促进家庭与社会和谐

中国茶在经历长时间的发展和沉淀后,其社会功能越来越明显地表现出来,故当代茶学大家庄晚芳先生在1989年提出“廉美和敬”的“中国茶德”[4]可以充分发挥出茶文化的社会功能。学习我国优秀茶人与茶德,以茶倡廉、勤俭清朴促进社会风气的进一步好转;茶事活动愉悦身心,构建家庭休闲融洽的美好氛围;以茶为媒、沟通往来,促进人际间和谐交往;以茶敬客、敬人爱民、敬老爱幼的茶礼为和谐社会的建立发挥了重要的作用[5]。

(4)茶文化国际传播提升学生信念,树立文化自信与自豪感

在我国古代历史上,茶叶不仅是重要饮品,还是中西方贸易的主角,沿陆上丝绸之路和海上丝绸之路传入西亚乃至欧洲[6]。除了经贸往来,西方传教士与来华使节的助推,以及国内专家应邀前往国外发展茶叶生产等方式,使得我国茶叶走出国门,在世界上的影响力与日俱增。不论是古代还是当今,茶都是中外文化友好交流的媒介,已成为中华文化传播之一“翼”[7]。本课程在文化传播交流的同时,增强了学生的文化认同感,建立起民族文化自信的根基。

2. 茶产业是我国实现脱贫攻坚战的重要抓手

(1)茶产业与我国贫困地区地域同构

我国茶区分布具有地域的广博性,茶园分布近20个省区近千个县市。全国22个省级行政区中有16个省级行政区产茶,832个国家级贫困县中337个县域以茶产业为脱贫产业,其中1/3以茶业为支柱产业[8]。了解我国产茶区域与资源分布,帮助学生理解茶产业与我国贫困地区地域同构,与精准扶贫、乡村振兴等党和国家重大发展战略高度融合,从而树立起产业认知与三农情怀,肩负起强农兴农的责任。

(2)茶产业为贫困地区打开了致富之门

茶产业的发展不仅能解决好农民收入问题,更为农村转变经济增长方式提供了新思路,为新农村建设提供了基础和条件。一片叶子富了一方百姓,“绿水青山就是金山银山”解读我国茶产业产销现状,引导学生重视茶业在地方经济发展、农民脱贫致富和乡村振兴中的重要作用[9],进而主动利用好所学的科学知识,助力于我国茶业工作。

(3)茶产业以先富带后富的形式造福了四方百姓

中国是世界产茶大国,也是世界茶消费大国。茶日益成为我国经济产业、民生产业、生态产业和富民惠民产业,是国家的重要国计民生[10]。良好的发展前景使得茶叶更好地造福百姓:安溪县借助茶产业扶贫,从贫困摘帽到全国百强的经验帮助了全国上百万茶农脱贫[11];安吉县黄杜村村民“吃水不忘挖井人,致富不忘党的恩”,捐赠1 500万株茶苗,带动受捐地1 862户5 839名贫困人口增收脱贫。指出我国茶产业的发展处于历史机遇期,给予学生学茶用茶的自信心,培养产业未来创新发展潜力优势,从而满足人民日益增长的美好生活需要。

3. 茶科技是推动产业高质量发展的重要动力

(1)茶叶科学研究传播科学性思维

饮茶有益于健康已获得世界公认,茶叶中的功能性成分对龋齿、肥胖、代谢综合征、糖尿病、心血管疾病和癌症也具有一定的预防和治疗效果[12]。但饮茶“益于健康”的量化程度目前研究还不够具体,因此本课程需做好茶叶科学的普及和宣传,以科学研究为基础介绍茶叶中主要的化学成分及保健功能、饮茶对疾病的预防机理等,倡导学生科学饮茶,正确地学习、传播和利用茶叶知识,同时关注到茶学研究的前景与挑战。

(2)茶叶技术进步促进产业系统性发展

在中国农业经典产业中,唯有茶叶富有三产交融、跨界拓展、全价利用的产业潜力优势[13]。从产业上看,凭借坚实的技术基础,茶叶从农业领域跨界至食品与医药领域,从茶树良种栽培与茶园管理延伸至加工制造与生命健康等方向,全方面地走入了人民的生活,为产业带来了系統性发展的可能。从教学上看,茶园环境管理提升茶叶品质、茶叶加工与质量审评检测、茶叶化学与功能成分深加工利用均离不开技术进步的支持,促进学生关注科技在茶叶不同领域中起到的作用,既能培养农业经济所需的经验型人才,又培养工业经济所需的技术型人才,同时满足人文素质与科学素养相融合,成为有系统性思维方式的复合型人才。

三、课程思政背景下《茶文化与茶健康》的

实践探索

1. 提升课堂内容建设与教材编写

课堂建设与教材建设是思政教育的重要方式,也是实现育人目标的重要基础。通过茶文化历史的传承性、茶人思想的引领性、茶德精神的和谐性与茶文化传播的影响性,增强学生的文化自信;通过中国茶产业服务精准扶贫、乡村振兴等国家战略的民生性,激发学生的爱国热情;通过现代茶叶科学知识的理论性,培养学生科学性与系统性思维的养成,提高思政课的成效。

在教材的编写上,在已有通识核心配套教材《茶文化与茶健康》的基础上,进一步将思政元素融入其中,既要保持教材的科学性与严谨性,又要体现思政的广泛性和教育性。内容上需注重系统性与广泛性相结合:既包括茶叶自然科学知识,又涵盖茶的人文历史知识;既学习茶叶种植、生产的物质文化,又学习关于“禅茶一味”“廉美和敬”等丰富的精神文化。将中华传统文化与现代科学有机融合,有助于提高学生对中国茶的科学认知以及对中国传统文化创造性转换与创新性发展的能力。

2. 改进多元互动的教学方法

教师和学生是思政教育实效性提升的关键“双主体”。切实调动“教”与“学”两个方面的积极性,能够更好地推动高校思政教育目标的实现。从课堂互动来看,线下讨论课的设置将传统思政教育的“主客模式”转为了“主主模式”,让学生通过分组讨论、课下研究、课堂展示的方式对具有价值引领的课题进行自主探索,将被动接受转化为主动研讨,引申出学生对茶文化价值观念的自发性思考,着力加强思政课育人效果。

从线上线下互动来看,努力利用好信息化教学技术,不仅可以丰富教育教学资源,更能为教学互动和师生交流提供一个崭新平台[14]。学生通过全国大学生网络视频公开课《中国茶文化与茶健康》接触到校内外茶学科专业和茶文化优质资源,随时随地学习,有效拓展思政选修课的辐射范围;同时通过“讨论区”留言互动,加深学生对思政学习的理解,促进思政教育的有效接受。

3. 深化实践育人的思政教育成效

把实践育人落实到实处是高等教育的内在要求。构建理论与实践相互融合、相互推动的教育模式,充分利用好專业、学院及校内资源与渠道,构建起课堂理论、校内实践与社会实践相衔接的实践教学体系,能进一步发挥思政教育的引领作用,使思政教育发挥应有的效果[15]。

开展课堂实践,以茶艺实践课的方式让学生切身感受茶道与茶礼仪,从而学习其中良好的道德修养,养成知礼有礼的习惯;开展茶事活动实践,鼓励学生参加全国大学生茶艺技能大赛、中华茶奥会等重大赛事,促进学生形成不断精进的工匠精神,通过文化展示把握住建设文化强国的时机,自觉承担起中华茶文化传承者的责任;开展社会实践,每年暑假组织学生赴浙江大学定点帮扶的云南省景东县开展社会实践活动,通过实地调研了解当地茶产业的发展现状和产业态势,从而培养学生热爱人民的情怀,让学生在实践过程中锤炼专业本领,用自己所学的知识为乡村振兴贡献出青春力量[16]。

四、结语

高校作为人才培养和思想传播的前沿阵地,应发挥好各门课程的思想政治教育功能,并挖掘好各学科中的思想政治教育元素。

充分挖掘《茶文化与茶健康》课程中的思政元素有利于发挥茶学学科优势与自身特色,通过诠释好茶文化人文精神,讲述好茶产业扶贫事例,树立好茶科技思维导向,发挥出《茶文化与茶健康》课程“文化育人”与“科学育人”的优势,最终有利于实现茶产业的全面繁荣,不仅是践行大学生“立德树人”思政教育工作的有力探索,更是促进我国茶文化、茶产业、茶科技三者协同发展的有效助力。

参考文献

[1] 王岳飞, 徐平. 茶文化与茶健康[M]. 北京: 旅游教育出版社, 2014.

[2] 刘凡凡, 周雨风, 伍林生. 茶文化视角下高校学生思想政治教育路径探索[J]. 福建茶叶, 2017, 39(2): 384-385.

[3] 邢雯芝. 茶文化在高校教育中的价值与实现[J]. 福建茶叶, 2015, 37(5): 58-60.

[4] 庄晚芳. 中国茶德——廉美和敬[J]. 茶叶, 1991(3): 1.

[5] 庄晚芳. 再论茶德精神——廉、美、和、敬[J]. 茶叶, 1993(4): 3-4.

[6] 张钧. 弘扬和传播中国茶文化 让中国的好茶叶享誉世界[J]. 中国食品, 2020(22): 34-39.

[7] 方彩琴. “一带一路”背景下中国茶文化的国际传播[J]. 福建茶叶, 2015, 37(4): 49-52.

[8] 梅宇. 2020年度中国茶业扶贫发展报告[J]. 中国茶叶加工, 2021(1): 25-31.

[9] 周国富. 中国特色县域现代茶产业发展的经验与启示[J]. 中国茶叶加工, 2019(3): 5-8.

[10] 王岳飞. 茶让生活更美好[J]. 农业考古, 2020(2): 39-44.

[11] 施林佐, 石琳, 杨秀芳. 我国茶产业助力决战决胜脱贫攻坚的实践与思考[J]. 中国茶叶加工, 2021(1): 13-20.

[12] 陈宗懋. 茶与健康研究的前景与挑战[J]. 中国茶叶, 2019, 41(9): 11-14.

[13] 周国富. 统筹茶文化·茶产业·茶科技 实现中国特色现代茶产业高质量发展(二)[J]. 茶博览, 2021(7): 3-5.

[14] 乔秀丽, 张文龙. 提高高校思想政治理论课教学互动效果的若干路径[J]. 决策与信息, 2021(1): 91-96.

[15] 袁丽丽, 李继伟. 思政教育应紧抓创新与实践两大支点[J]. 人民论坛, 2019(5): 116-117.

[16] 王岳飞, 周继红. 中华茶文化在高校育人实践中的功能及其实施路径探析[J]. 高教论坛, 2020(11): 52-53.