互联网普及促进了农村经济转型吗?

2021-12-16陈飞王友军刘宣宣

陈飞 王友军 刘宣宣

摘 要:在乡村振兴背景下,评价互联网普及的经济转型效应对农村可持续发展具有重要意义。鉴于此,本文对中国互联网普及的制度背景进行梳理,在此基础上,利用2016年中国劳动力动态调查(CLDS)数据集中的农村家庭数据和城市层面的互联网普及数据,采用省份固定效应模型,经验分析了互联网普及对农村经济转型的作用机制。研究发现,互联网普及能够促进农村经济转型,具体表现为提高农户农业劳动生产率、促进农户非农参与以及增加农户非农收入。采用工具变量两阶段估计、替换解释变量、替换被解释变量和使用其他微观数据集进行稳健性检验,均显示上述结论稳健可靠。异质性分析表明,对于高平均受教育程度的家庭、高硬化路面占比、存在非农业经济的村庄以及高人均地区生产总值的城市,互联网普及对农村经济转型的促进效应更强。此外,机制分析表明,互联网普及主要通过增强信息能力、拓展社会资本和降低风险厌恶程度三种渠道来促进农村经济转型。

关键词:互联网普及;农村经济转型;乡村振兴;中国劳动力动态调查(CLDS)

中图分类号:F303文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)12-0085-12

一、问题的提出

2021年发布的《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》强调,要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加快农业农村现代化。在乡村振兴背景下,传统的农村经济结构已无法与现代化发展战略相匹配,农村经济转型成为当前农村发展的当务之急。农村经济转型是传统农村发展到一定阶段的必然要求,也是实现农业农村现代化的前提条件,对农村的可持续性和包容性发展具有重要意义。2016年,在国际农业发展基金(International Fund for Agricultural Development,IFAD)出版的农村发展报告‘Fostering Inclusive Rural Transformation中指出,农村经济转型与农业生产率的提高、非农就业及创业机会的不断增加密切相关。2011—2019年,中国农业就业比重从2011年的34.80%下降到2019年的25.10%,与之相伴随,农业生产效率则从初始的1.68持续增加到3.62,

数据来源于中经网统计数据库(http://db.cei.cn/page/Default.aspx)。基于数据可得性,将第一产业就业人数和第一产业产值分别作为农业就业人数和农业产值的代理指标,并定义农业生产效率=第一产业增加值/第一产业就业人数。农村资源配置逐步完善,经济结构不断优化。但目前中国农业就业占比仍显著高于GDP占比,结构转型进程远远落后于韩国、日本和马来西亚等国家[1]。因此,为进一步释放农业农村生产潜力,实现农民更高质量生活和更充分就业,在乡村振兴背景下如何持续有效推进农村经济转型已经成为各级政府必须关注的重点课题。

技术进步是经济结构转型的核心驱动力[2],互联网作为一种新兴的技术变迁形式,其普及不仅可以引发物质资本的积累,而且可以引起人力资本投资的增加,从而使得社会就业结构相应地发生变化[3]。2020年6月,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第46次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)显示,中国互联网普及率达到67.00%,其中农村地区达到52.30%,并且呈现平稳增长趋势。在中国信息化水平不断提高的背景下,以互联网为代表的信息技术作为农村新的生产力是否促进了农村经济转型?是否能夠有效推动农业农村现代化?对上述问题的探究有利于厘清农村经济的发展趋势和农村转型路径,为实现乡村全面振兴的长远目标提供重要参考依据。

伴随信息化时代的到来,探索互联网普及与经济结构间的关系已逐渐成为学术界关注的重要话题之一。Li[4]发现,互联网相关技术的发展与应用,使制造业和农业能够在减少人工数量的同时产出相同的产量,提高劳动生产率。制造业和农业劳动力需求的降低,带动服务业就业比重上升,使得劳动力在三个产业中获得重新调整和分配。叶初升和任兆柯[5]也认为,互联网具有明显的结构调整效应,促进第二产业向第三产业转移,并发现互联网的结构调整效应在教育发展程度高和城市化水平高的地区更为显著。吕明元和陈磊[6]基于发展水平较高的京津冀和长三角地区展开研究发现,“互联网+”明显促进了经济结构的合理化与优化。上述文献均证明了互联网普及对经济结构转型具有显著的促进作用,但更多关注的是服务业和制造业,对农业农村经济的探讨和研究涉及较少。

在乡村振兴战略和重农固本理念下,对《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》部署中的信息化发展与农村经济关系的研究尤为重要。根据IFAD对农村经济转型的衡量指标来看,现有文献主要从两个角度阐述和评价互联网普及对农村经济转型的影响:首先,互联网普及促进了农业生产效率的提高。Ogutu等[7]发现,基于信息和通信技术的市场信息服务项目对劳动生产率和土地生产率产生了显著的正向影响。朱秋博等[8]采用全国农村固定观察点的农户数据,从微观角度研究信息化与农业全要素生产率的关系结果发现,手机信号、互联网和移动网络等信息化的发展显著提高了农业技术效率,从而对农业全要素生产率产生促进作用[9]。更进一步地,闫迪和郑少锋[10]以陕冀鲁三省蔬菜种植户为例,在考虑反事实情况的基础上发现,使用互联网的农户的生产效率比不使用互联网的农户的生产效率高7.13%。其次,互联网普及对农村劳动力非农参与的影响。Atasoy[11]使用美国郡级数据发现,互联网接入能提高就业率,并且该效应在农村地区以及偏远地区的表现更为显著。周冬[12]使用有序Probit模型研究发现,互联网使用能够有效提高农民的非农就业概率,并且提高了农民收入,但是对模型中存在的内生性问题并没有进行有效处理。周洋和华语音[13]就互联网使用与农户创业活动展开研究发现,相对于未使用互联网的农户,使用互联网的农户创业概率将显著提高3.83%,并指出社会交往和信息获取是其主要影响机制。上述文献从不同维度研究了互联网普及对农业或农村经济的影响,但单一角度分析并不能全面刻画农村经济转型特征,难以为农村的可持续发展提供有力的证据借鉴。此外,现有研究在内生性问题讨论和异质性分析等方面仍存在一定不足,并且鲜有文献直接考察互联网普及与农村经济转型之间的逻辑关系。

本文的边际贡献主要包括三个方面:首先,在研究视角方面,考虑到农户是互联网普及过程中的直接受益者,本文立足于农户微观视角探讨互联网普及与农村经济转型的关系,有利于更好地理解互联网普及对农村经济转型的作用机制。其次,在识别策略方面,从多个维度(农业劳动生产率、非农收入和非农参与)综合评价互联网普及对农村经济转型的影响效应,并采用工具变量两阶段估计、替换解释变量、替换被解释变量和使用其他数据集来检验实证结论的稳健性。最后,在分析层次方面,考虑到省份内部不同城市间互联网普及率的差异性可能导致互联网影响效应的低估,本文基于城市层面的互联网普及率数据进行实证检验,以期获得更为精确的评估结果。

二、制度背景

自1994年开始,中国全功能接入国际互联网,打开了中国互联网市场,随之掀起中国的第一次互联网浪潮,人们由此认识到互联网的魅力。到2001年第二次互联网浪潮也随之涌起,互联网成为生产和生活中越来越重要的工具。中国互联网络信息中心发布的第23次《报告》显示,截至2008年12月31日,中国网民规模已达到2.98亿人,互联网普及率也达到22.6%,首次超过全球平均水平(21.9%),中国互联网普及率实现质的飞跃。但城鄉之间互联网普及率仍存在一定差距,其中农村互联网普及率较低,农村网民仅有8 460万人,并且农村网民规模的增长速度也由2007年的128.0%下降到2008年的60.8%,且在2009年持续降至26.3%,增长速度呈现放慢趋势。如果农村地区网络基础设施和接入条件持续滞后,农村与城市的互联网普及率差异无法缩小,将会导致城乡社会差距进一步拉大。

在“十二五”时期,特别是党的十八大召开之后,中央政府高度重视完善和发展农村信息基础设施。2010 年首次在中央一号文件中提及“推进农村信息化建设,积极支持农村电信和互联网基础设施建设”,并在2013年指出要“加快宽带网络等农村信息基础设施建设”。截至2013年,国家投入信息化建设的累计经费高达870亿元,行政村通宽带比重达到90%,农村基础设施建设的逐步完善为实现乡村振兴提供了先决条件。此后,中央政府每年的一号文件都在强调加快农村信息基础设施建设和宽带普及,推进信息进村入户。中国互联网络信息中心发布的第36次《报告》显示,到2015年6月,中国互联网普及率达到48.8%,网民规模达6.68亿人。其中,农村地区互联网普及率为30.1%,网民规模为1.86亿人,在中国网民中占比为 27.9%。农村地区的互联网得到快速发展,更多的农民工也享受到互联网带来的信息优势,提高了就业和创业概率[14]。

在“十三五”时期,为实现农业生产的标准化、规模化和集约化,提高农产品品质和农业生产效率,推进农业供给侧结构性改革,中国更加重视农村互联网普及。在农村地区深入推进“宽带中国”战略,落实以宽带为重点内容的电信普遍服务补偿机制,加快农村宽带基础设施建设,推动电信运营商进一步提速降费,实现农村家庭宽带升级,加快智能手机等移动终端的广泛使用。2016年的中央一号文件提出“加快实现行政村宽带全覆盖”“推进农村互联网提速降费”。2017年又进一步提出“加快推进光纤到村建设,加快实现第四代移动通信网络(4G)农村全覆盖”,此后每年的中央一号文件都在强调“加快”“全覆盖”。此外,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》还明确了关于乡村互联网普及的规划部署:深化电信普遍服务,加快农村地区宽带网络和第四代移动通信网络覆盖步伐。实施新一代信息基础设施建设工程,持续加强光纤到村建设,完善4G网络向行政村和有条件的自然村覆盖。在2020年初农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室印发的《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》中,预期2025年农村互联网普及率将达到70%,这将为农业和农村转型发展注入新活力。

三、 研究设计

(一)数据来源

本文使用的村庄和家庭层面数据来源于中山大学2016年的中国劳动力动态调查(China Labro-Force Dynamic Survey,CLDS)数据库。该数据库涉及住户成员的个体特征、家庭就业结构、家庭收入结构、家庭农业生产以及社区情况等方面内容,这使得本文能够在控制个体、家庭与村庄特征的基础上考察互联网普及对农村经济转型的影响。城市层面的互联网普及数据来源于2016年《中国城市统计年鉴》,其中剔除了自治州和县级市样本,保留地级及以上城市样本。在数据处理方面,其一,本文根据家庭识别码,将2016年CLDS数据库中的个人信息与家庭信息匹配,获得家庭层面完整的数据集。其二,利用村庄识别码,将完整的家庭数据集与村庄数据匹配,进而获得包含村庄、家庭和个人三个层次的数据集。其三,利用城市识别码,将2015年城市层面互联网普及与获得的包含三个层次的微观数据集相匹配,得到涵盖117个城市的4 184个农户的最终数据样本。

(二)变量定义

1.被解释变量:农村经济转型(ypkji)

IFAD以农业劳动增加值(或农业劳动生产率)衡量农村经济转型。类似地,黄季焜[1]采用三个指标衡量农村经济转型:(1)农业从低价值的传统作物生产向更具多样化和商品化的高价值农业的转型。(2)农业生产力或农业劳动生产率。(3)农村劳动力非农就业。根据以上研究结果并考虑到数据可获得性,本文选择农户农业劳动生产率指标考察互联网普及对农业劳动生产率的影响,并以农户非农参与和农户非农收入两个指标考察互联网普及对农村劳动力非农就业占比的影响,利用以上三个指标衡量农村经济转型的程度或水平。由于农户非农参与(参与者取1,否则取0)为二元虚拟变量,需采用Probit模型估计互联网普及对该指标的影响效应。

2.解释变量:互联网普及(Internetpk)

本文以每百人互联网宽带接入用户数构造互联网普及变量,原始数据从2016年《中国城市统计年鉴》中获得。另外在模型的稳健性检验中,本文还利用该年鉴中每百人移动电话用户数构造了互联网普及的替代变量即移动电话普及率,代入模型进行稳健性检验。

3.调节变量(Medpkji)

本文所使用的调节变量Medpkji包括信息能力、社会资本以及风险厌恶程度。

4.控制变量(Xpkji)

本文参照现有相关文献并结合现实观察,选取性别、年龄、婚姻状况和政治面貌反映户主特征,选取农业经营成本、是否为农业生产专业户、农地禀赋、劳动力禀赋、农业补贴额、家庭平均受教育程度、家庭平均健康状况和家庭成员关系反映家庭特征,村庄特征包括村庄地势和村庄道路,城市特征包括工业企业数和第三产业比重。为控制省份固定效应引入省份虚拟变量,用δp表示。

(三)模型构建

鉴于互联网普及在省份之间存在明显差异,因此,本文采用省份固定效应模型分析互联网普及与农村经济转型之间的关系,构建的回归模型如下:

其中,i为家庭,j为村庄,k为城市,p为省份,Xpkji为所有控制变量,n为控制变量个数,μpkji为随机扰动项。

为进一步探究互联网普及对农村经济转型的影响渠道,本文借鉴孙琳琳等[15]的做法,将互联网普及与调节变量的交互项引入模型,设定的模型如下:

(四)模型的内生性讨论

就本文而言可能存在两种情況导致内生性问题:其一,遗漏变量。虽然笔者在模型设定中尽可能对户主层面、家庭层面、村庄层面和城市层面的特征进行控制,但部分不可观测因素,如不同地区的气候状况和政府对互联网的重视程度等将会同时影响城市的互联网普及和农村经济转型,导致估计结果偏误。其二,反向因果关系。农村经济转型程度越高,说明该城市中农户非农参与的积极性越高,非农收入也相应越高,从而有更强的购买力,更有可能接入互联网[16],则该城市的互联网普及率也就越高。

为纠正内生性问题,保证模型估计结果的稳健性,本文借鉴倪鹏飞等[17]、程名望和张家平[18]与Zhou和Li[19]的做法,选择使用“2005年的互联网普及率”作为工具变量进行两阶段估计。该工具变量同时满足相关性和外生性条件。其一,2005年城市的互联网普及率越高,意味着该城市的基础设施建设越完善,当前互联网普及率也应越高,满足解释变量与工具变量的相关性条件。其二,2005年城市的互联网普及率反映的是过去时期的城市发展状况,与当期农村经济转型没有必然联系,即工具变量与回归方程中当期的扰动项不相关,保证了工具变量的外生性。

主要变量的含义和描述性统计如表1所示。

四、经验分析

(一)基准回归分析

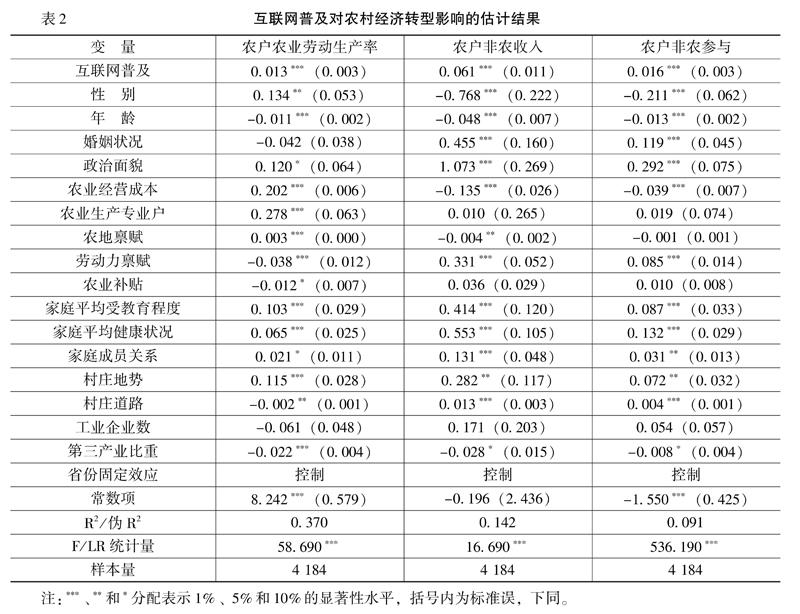

表2展示了互联网普及对农村经济转型影响的估计结果。其中,农户农业劳动生产率与农户非农收入的OLS估计结果由第2列和第3列给出,农户非农参与的Probit模型估计结果由第4列给出。回归结果显示,在控制农户的异质性特征后,互联网普及对农村经济转型产生显著的正向影响。随着信息化进程的不断加快,信息流带动技术流、人才流,有效释放了农村剩余劳动力在工农部门之间的流动[9],促进资源优化配置,提高农业生产效率并优化农村经济结构。

由表2可知:

其中,农业劳动生产率与非农收入的OLS估计结果由第2列和第3列给出,非农参与的Probit模型估计结果在第4列中给出。回归结果显示,在控制农户的异质性特征后,互联网普及对农村经济转型产生显著正向影响。随着信息化进程的不断加快,信息流带动技术流、人才流,有效释放了农村剩余劳动力在工农部门之间的流动[9],促进资源优化配置,提高农业生产效率并优化农村经济结构。

1.互联网普及显著提升农户农业劳动生产率

表2第2列结果显示,互联网普及能够显著提升农户农业劳动生产率。究其原因在于:(1)方便农户根据互联网平台提供的农产品市场需求信息,及时调整农业生产结构,提高农业产出效益。互联网为农产品的销售搭建起信息沟通桥梁,摆脱了传统农业的消息闭塞状况,农产品线上线下同步发展,拓宽需求,不仅提升了农产品交易效率,而且提高了农产品的销售价格[20]。(2)互联网与农业的深度融合有利于农业生产智能化,提高了农产品质量,绿色高品质的农产品为农户带来更高的收益。(3)高效的农业生产经营离不开信息技术的运用,与传统面对面、纸质化形式的人工培训相比,互联网平台的存在让农户更为便利地获取全面的农业技术指导成为可能[21]。

2.互联网普及显著提升农户非农参与和农户非农收入

表2第3列和第4列结果显示,互联网普及能够显著提高农户非农收入和农户非农参与。其原因在于互联网普及不仅为农户提供了更多的就业信息,降低工作信息搜寻成本[14],还催生出大量新岗位新职业,增加农户的非农就业渠道,提高就业概率。在创业方面,互联网能够拉近农户之间的距离,以更低的成本保障创业者的社会网络体系,并且降低创业融资约束[22],带动农户自身创业热情[13]。互联网还能够给予农户在非农方面的就业指导和技能培训,提高自身工作效率和竞争力。

3.对控制变量的解释

控制变量系数估计值的符号与理论预期基本相符。通常来说,户主越年轻,越有利于促进农村经济转型。年轻户主接受新知识新技术的能力更强,对使用现代信息技术的接受概率更大[10],因此,年轻户主更容易摒弃传统落后的农业生产经营模式,作出既能够有效应用农业技术提高劳动生产率,也能够积极利用互联网参与非农就业并提高非农收入的决策。另外,家庭平均受教育程度越高,越有利于农户劳动生产率的提高、农户非农收入和农户非农参与的增加,这与受教育水平高的家庭有更强的互联网运用能力息息相关。家庭平均受教育水平越高,运用互联网进行高效学习和工作的可能性越大[16],从而进一步提高自身人力资本,参与非农工作并获得非农收入。此外,高教育水平农户还可以通过互联网获取农业现代化生产信息,进行规模化生产,提高其农业劳动生产率。村庄作为农户农业生产所面对的直接外部环境,其特征对农村经济转型也产生了重要影响。地势平坦、道路硬化占比较高的村庄给予农户通往外界更为便利的条件,不仅有利于农户更好地适应市场需求,调整农业生产结构,提高农业生产效率,而且使得农户处于更为广阔的就业环境中,从而有效把握非农就业机会,增加非农就业。鉴于论文篇幅限制,不再累述。

(二)稳健性检验

为保证基准模型中互联网普及与农村经济转型之间因果关系的稳健性,本文分别采用工具变量两阶段估计、替换解释变量、替换被解释变量和使用其他微观数据集等方式进行检验。

1.工具变量两阶段估计

基于工具变量“2005年城市互联网普及”的两阶段最小二乘估计结果由于版面所限,所有稳健性检验结果略,留存备索。可知,第一阶段工具变量对2015年城市互联网普及具有显著正向影响,表明内生变量和工具变量具有高度相关性,并且Kleibergen-Paap rk LM统计量和Cragg-Donald Wald F统计量检验拒绝了工具变量识别不足和弱识别的原假设,保证了工具变量的有效性。第二阶段估计结果表明,互联网普及显著推动了农村经济转型,与基准模型的估计结果一致,并且系数估计值的变化幅度并不大,这说明内生性问题并不影响本文的基准模型结论。

2.替换解释变量

移动电话作为运用互联网的重要工具,其使用情况在一定程度上反映了互联网普及的状况。杨柠泽和周静[23]以手机上网的使用情况作为互联网使用的衡量指标,研究了互联网使用与农户收入之间的关系。张世虎和顾海英[24]则以“是否移动上网”“是否使用手机”的数据构造互联网信息技术应用的替代变量。鉴于此,本文通过将互联网普及替换为农户所在城市的移动电话普及进行稳健性检验。结果显示,移动电话普及对农村经济转型同样有显著促进作用,这不仅体现了本文研究结论的可靠性,而且也表明移动电话普及与互联网普及相辅相成,共同促进了互联网相关技术的应用和发展。农户使用多种类型的智能设备接入互联网,提高互联网应用能力,拓宽自身信息获取渠道,进而推动农村经济转型。

3.替换被解释变量

土地作为农业生产的最基本要素,其利用效率也是农业生产效率的重要衡量标准之一[25]。基于此,本文将土地生产率与单位土地上的劳动生产率作为农户农业劳动生产率的替代指标来衡量农业生产效率。又由于农户的非农收入主要来源于家庭的工资性收入和经营与财产性收入,故使用这两个指标作为农户非农收入的替代指标。结果显示,互联网普及对土地生产率、单位土地上的勞动生产率、工资性收入、经营与财产性收入都具有显著正向影响,验证了本文研究结论的稳健性。另外,互联网普及对工资性收入的正向影响效应相较于经营与财产性收入更为明显,表明农民应用互联网从事农业经营性活动与创业活动的能力仍有待提升,毕竟互联网使用对经营性收入产生的影响效益理应更高[26]。因此,国家在推进互联网普及的同时,应当着重加强对农户互联网应用能力的培训,提高其获取以及使用网络的能力,使得农民真正受益于互联网普及带来的新知识和新技术,最终提高其增收能力。

4.基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据的估计

为避免因样本选择不同而导致的结果差异,本文使用2018年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据再次验证互联网普及与农村经济转型的关系。在替换微观数据库后,互联网普及同样提高了农户农业劳动生产率、农户非农收入和农户非农参与,促进农村经济转型。这说明本文的基本研究结论不受数据集选择的影响。

(三)异质性分析

1.基于家庭平均受教育程度的分组分析

考虑到互联网作为一种技能偏向型技术进步,不同平均受教育程度的家庭对互联网的利用效果并不相同[27]。因此,本文以CLDS数据库中家庭平均受教育程度的中位数将样本分为两组,分组估计结果如表3所示。由表3可知,无论平均受教育程度较高还是较低的家庭,互联网普及都促进了农村经济转型,但互联网普及对平均受教育程度较高农户的影响更大。呈现这种差异的可能原因是,互联网普及促进农村经济转型的一个重要渠道是作为新媒体为农户提供了更多的参与非农就业的机会[19],而平均受教育程度较高的农户拥有更高的人力资本,其运用互联网的能力更强,能够充分利用互联网平台提高其工作技能,并有效地搜寻和匹配工作,从而获得更高的非农收入。同时,农户将互联网平台与农业深度融合,发展高效、绿色农业,提高农产品竞争力,并通过线上和线下交易,增加农业收入。故对于平均受教育程度较高的农户,互联网普及对农村经济转型的促进作用更明显。

2.基于村庄道路状况的分组分析

道路作为村庄与外界沟通的重要渠道,其状况势必对村庄的经济发展和农户的生产生活方式产生不同影响,互联网普及发挥的作用也将因此而不同。鉴于此,本文以村庄硬化路面占比的中位数将样本分为低硬化路面占比和高硬化路面占比两组进行分组回归。由表3可知,对于道路硬化占比较高的村庄,互联网普及对农村经济转型的促进作用更显著。考虑到完善的村庄道路设施降低了交通与运输成本,有利于农户和农产品“走出去”“引进来”。(1)农户利用互联网获取非农就业机会后,良好的道路建设更能为农户的非农就业提供便利的外部条件,提升其非农参与和非农收入。(2)农户利用互联网平台改善农业生产结构后,便利的运输条件将会对农产品的外销助力,进而放大互联网普及对农业生产效率的促进作用。

3.基于村庄是否存在非农经济的分组分析

村庄作为农户开展农业生产最直接的外部环境,其是否存在第二三产业的经济形态直接影响到农户的生产经营选择。因此,互联网普及对农村经济转型的促进作用可能会因村庄有无非农经济而有所不同。本文依据村庄有无非农经济将样本分为两类分别进行回归如表3所示。由表3可知,对有非农经济的村庄,互联网普及仅仅提高了农户农业劳动生产率,而对于无非农经济的村庄,互联网普及不仅能够提高农户农业劳动生产率,还促进了农户非农参与并增加了农户非农收入。合理的解释是,存在非农经济村庄的经济转型进程相对更快,相当一部分农户已然参与到非农就业中,其受益于互联网普及所带来的工作信息优势程度相对较小,但由于互联网仍为农业的生产和销售提供信息便利,故而其对农户农业劳动生产率的提高作用仍然明显。

4.基于城市人均地区生产总值的分组分析

城市人均地區生产总值是衡量一个城市经济发展状况的有效指标。经济发展水平较高的城市,农户更有可能接入互联网,并充分利用网络平台进行信息摄取和技能学习,从而提高其农业生产效率和非农就业概率,促进农村经济转型。基于此,本文以城市人均地区生产总值的中位数将总样本分为高人均地区生产总值和低人均地区生产总值两类样本,进行分组回归验证。由表3可知,在低人均地区生产总值的城市,互联网普及只是提升农户农业劳动生产率,而对农户非农参与没有显著影响。这主要是因为,城市经济发展水平低则互联网知识普及率也较低,农户对互联网使用的认知度不高,限制了互联网就业效应的发挥[14]。而对于高人均地区生产总值的城市,互联网普及有利于为城市就业岗位与农村剩余劳动力之间架起沟通桥梁,因而能够促进农村非农就业增加,从而增加非农收入。

五、机制分析

(一)增强信息能力

互联网普及给予农户获取信息的硬件条件,但信息利用才是根本目的,信息的价值要通过有效使用才能体现出来。在互联网普及率不断提高的环境下,农户对互联网的使用是实现信息价值的重要方式,是其信息能力的直观体现,故本文选取“农户是否使用互联网”二元变量作为农户信息能力的代理指标,检验其在互联网普及影响农村经济转型中的作用机制,回归结果如表4所示。

由表4可知,互联网普及与信息能力交互项系数显著为正,表明互联网普及通过增强农户信息能力对农村经济转型发挥作用。已有研究证明,其一,互联网能够高效地传播农业信息并为农户提供更为全面的农业知识和直观的技术指导,提高土地生产能力,降低作物种植成本,进而提升农户农业生产效率[21]。其二,农户通过使用互联网,接触到更多现代化农业知识,逐渐改变传统农业种植观念和生产方式[28],优化种植结构和销售方案。其三,互联网使用不仅有利于农户获取大量的工作信息,提高搜寻和匹配工作的效率[14],而且有利于提升农户自身职业素质,促进其就职方向由低技术企业向高技术企业转换,从而获得更高的工资性收入[29]。其四,互联网使用还可以提高农民的自我雇佣率[16],提升农户的创业积极性。因此,农户信息能力的增强是互联网普及影响农村经济转型的一个重要途径。

(二)拓展社会资本

中国是典型的“人情关系型”国家,由社会关系网形成的社会资本在人们的日常生活中起到了重要作用。互联网普及使得农户拥有更广更多样的社会网络、更多的网络社会信任和网络社会参与,从而拓宽了农户获取社会资本的渠道。而社会资本将直接作用于农户非农参与的求职过程,提高农民非农求职的成功率和效率[30]。郭云南和姚洋[31]发现,围绕宗族网络产生的往来礼金,将增强家庭宗族网络的强度,为宗族成员的劳动力流动性提供了保障,促进成员外出务工。因此,本文借鉴杨汝岱等[32]的做法,将农户家庭礼金支出的自然对数作为社会资本的代理变量进行机制检验,检验结果如表5所示。

由5可知,互联网普及可以通过拓展社会资本渠道来促进农村经济转型。由于“关系”网络在促进劳动力市场信息流动方面发挥了非常重要的作用[33],而基于信任的社会网络将显著促进农户获取非农就业机会和提高打工收入[34]。另外,社会资本也可以成为一种技术普及途径,农民是否采用新技术往往依赖于其所属社会网络中其他农民的决策[35],因而基于宗族网络和村庄信任的农村社会资本将降低农业技术推广过程中的交易成本[36],促进农业技术普及。因此,农户社会资本的强化和拓展是互联网普及促进农村经济转型的另一重要途径。

(三)缓解风险厌恶程度

由于信息、知识和禀赋的限制,农民群体普遍存在厌恶风险的观念,阻碍了农民多渠道非农就业[37]。面对不断深化的社会信息化进程,互联网普及不仅促进了信息的传播和获取,而且方便了人们的沟通和交流,互联网在紧密融入人们生活的同时也改变了农户的思想观念,使其风险厌恶程度得以转变。由于受 CLDS 数据的限制,无法直接度量农户家庭风险厌恶程度,本文借鉴周广肃和樊纲[38]的做法,将一个家庭是否持有金融资产以及是否有财产性收入作为家庭风险厌恶程度的代理变量进行机制检验,检验结果如表6所示。

表6的结果验证了风险厌恶程度能够在互联网普及对农村经济转型影响中发挥作用。互联网普及打破既有的时空边界,拓宽农户信息和知识的获取渠道,降低农户决策过程中的各种不确定性,缓解了农民群体的风险厌恶程度[39]。一方面,农民群体对风险厌恶程度越低,就能够将土地的保障功能转化为财产功能,积极参与土地流转,节省农业劳动力,促进劳动力分配到非农产业,提高其非农收入;另一方面,信息化时代的到来,使处于信息劣势的农户得以提高信息获取能力,增加知识经验的储备,降低主观风险厌恶程度[22],提高了创业概率。农户非农收入和农户非农参与从而得到提高。因此,互联网普及导致的农户对风险厌恶程度的改变是促进农村经济转型的重要渠道。

六、结论和政策含义

乡村振兴战略为农村的发展指明了方向和道路,是新时代“三农”工作的新旗帜和总抓手,评价乡村振兴背景下互联网普及的经济转型效应对农村可持续发展具有重要意义。鉴于此,本文在梳理互联网普及制度背景基础上,利用2016年中国劳动力动态调查(CLDS)数据库的微观农户数据和中国城市层面互联网普及数据,经验分析了互联网普及对农村经济转型的影响效应,得出以下主要研究结论:首先,互联网普及有利于促进农村经济转型,具体表现为提高农户农业劳动生产率、促进农户非农参与和增加农户非农收入。为保证研究结论的可靠性,本文采用工具变量两阶段估计、替换解释变量、替换被解释变量和使用其他微观数据集等方式进行稳健性检验。其次,互联网普及对农村经济转型的影响具有异质性特征,对于高平均受教育程度家庭、高硬化路面占比村庄、存在非农经济村庄以及高人均地区生产总值城市,互联网普及对农村经济转型的促进效应更强。最后,机制分析结果表明,互联网普及可以通过增强信息能力、拓展社会资本和缓解风险厌恶程度促进农村经济转型。

本文的政策含义在于:首先,鉴于中国農村互联网普及率仍远低于城镇互联网普及率,未来应继续加快互联网在农村地区的普及,持续加强光纤到村建设,加快宽带网络和第四代移动通信网络向行政村和有条件的自然村覆盖,持续推进“提速降费”工作,深化电信普遍服务。其次,引导农户自觉合理地使用互联网,加强基于互联网技术的职业农民培训,将互联网与农业充分融合,利用市场需求和消费信息优化农业生产结构并引导加工和流通,推进农产品出村工程,为乡村振兴提供有力支撑。最后,利用互联网为农户搭建非农就业平台,为农户提供非农就业的咨询渠道,并且加强对农户的非农就业培训,注重改变农户封闭的传统思想,引导其接受新事物、新观念,发挥农户外出务工的主观能动性,进而提高非农就业占比,促进农村经济转型。

参考文献:

[1]黄季焜.乡村振兴:农村转型、结构转型和政府职能[J].农业经济问题,2020,(1):6-18.

[2]Herrendorf, B. , Herrington, C.,Valentinyi,A . Growth and Structural Transformation[R]. CEPR Discussion Papers, 2013.

[3]林毅夫,董先安.信息化、经济增长与社会转型[EB/OL].https://www.docin.com/p-19351619.html,2003-05-08.

[4]Li, Y. Internet Development and Structural Transformation: Evidence From China[J]. Journal of Applied Finance & Banking, 2020,10(1):1-8.

[5]叶初升,任兆柯.互联网的经济增长效应和结构调整效应——基于地级市面板数据的实证研究[J].南京社会科学,2018,(4):18-29.

[6]吕明元,陈磊.“互联网+”对产业结构生态化转型影响的实证分析——基于上海市2000—2013年数据[J].上海经济研究,2016,(9):110-121.

[7]Ogutu,S.O.,Okello,J.J. , Otieno,D.J. Impact of Information and Communication Technology-Based Market Information Services on Smallholder Farm Input Use and Productivity: The Case of Kenya[J]. World Development, 2014, 64(64):311-321.

[8]朱秋博,白军飞,彭超,等.信息化提升了农业生产率吗?[J].中国农村经济,2019,(4):22-40.

[9]刘涛,王波,李嘉梁.互联网、城镇化与农业生产全要素生产率[J].农村经济,2019,(10):129-136.

[10]闫迪,郑少锋.互联网使用能提高农户生产效率吗?——以陕冀鲁三省蔬菜种植户为例[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,(1):155-166.

[11]Atasoy, H. The Effects of Broadband Internet Expansion on Labor Market Outcomes[J]. Industrial & Labor Relations Review, 2013, 66(2):315-345.

[12]周冬.互联网覆盖驱动农村就业的效果研究[J].世界经济文汇,2016,(3):76-90.

[13]周洋,华语音.互联网与农村家庭创业——基于CFPS数据的实证分析[J].农业技术经济,2017,(5):111-119.

[14]张卫东,卜偲琦,彭旭辉.互联网技能、信息优势与农民工非农就业[J].财经科学,2021,(1):118-132.

[15]孙琳琳,杨浩,郑海涛.土地确权对中国农户资本投资的影响——基于异质性农户模型的微观分析[J].经济研究, 2020,(11):156-173.

[16]马俊龙,宁光杰.互联网与中国农村劳动力非农就业[J].财经科学,2017,(7):50-63.

[17]倪鹏飞,颜银根,张安全.城市化滞后之谜——基于国际贸易的解释[J].中国社会科学,2014,(7):107-124.

[18]程名望,张家平.互联网普及与城乡收入差距:理论与实证[J].中国农村经济,2019,(2):19-41.

[19]Zhou, D. , Li, B. How the New Media Impacts Rural Development in China: An Empirical Study[J]. China Agricultural Economic Review, 2017, 9(2):238-254.

[20]许竹青,郑风田,陈洁.“数字鸿沟”还是“信息红利”?信息的有效供给与农民的销售价格——一个微观角度的实证研究[J].经济学(季刊),2013,(4):409-432.

[21]Eduardo,N.,Maximo,T.,Bart,M.The Power of Information: The ICT Revolution in Agricultural Development[J]. Annual Review of Resource Economics, 2014,6(1):533-550.

[22]方胜,吴义勇.互联网金融在金融扶贫中的角色定位[J].农村金融研究,2017,(3):56-60.

[23]杨柠泽,周静.互联网使用能否促进农民非农收入增加?——基于中国社会综合调查(CGSS)2015年数据的实证分析[J].经济经纬,2019,(5):41-48.

[24]张世虎,顾海英.互联网信息技术的应用如何缓解乡村居民风险厌恶态度?——基于中国家庭追踪调查(CFPS)微观数据的分析[J].中国农村经济,2020,(10):33-51.

[25]石晓平,郎海如.农地经营规模与农业生产率研究综述[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,(2):76-84.

[26]华昱.互联网使用的收入增长效应:理论机理与实证检验[J].江海学刊,2018,(3):219-224.

[27]Aker,J. C., Ghosh,I.,Burrell,J. The Promise (and Pitfalls) of ICT for Agriculture Initiatives[J]. Agricultural Economics, 2016, 47(S1):35-48.

[28]劉晓倩,韩青,周磊.信息化对农村经济增长影响实证分析及展望——基于区域差异的比较[J].农业展望,2016, (8):47-52.

[29]Navarro,L.The Impact of Internet Use on Individual Earnings in Latin America[R]. Development Research Working Paper Series, 2010.

[30]蒋乃华,卞智勇.社会资本对农村劳动力非农就业的影响——来自江苏的实证[J].管理世界,2007,(12):158-159.

[31]郭云南,姚洋.宗族网络与农村劳动力流动[J].管理世界,2013,(3):69-81+187-188.

[32]杨汝岱,陈斌开,朱诗娥.基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究[J].经济研究,2011,(11):116-129.

[33]Zhang,X.,Li,G.Does Guanxi Matter to Nonfarm Employment?[J].Journal of Comparative Economics,2003,31(2):315-331.

[34]周晔馨,叶静怡.社会资本在减轻农村贫困中的作用:文献述评与研究展望[J].南方经济,2014,(7):35-57.

[35]Bandiera,O.,Rasul, I. Social Networks and Technology Adoption in Northern Mozambique[J]. 2006,514(116):869-902.

[36]Narayan,D.,Pritchett,L.Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania[J]. Economic Development and Cultural Change, 1999,47(4):871-897.

[37]陈波.风险态度对回乡创业行为影响的实证研究[J].管理世界,2009,(3):84-91.

[38]周广肃,樊纲.互联网使用与家庭创业选择——来自CFPS数据的验证[J].经济评论,2018,(5):134-147.

[39]Ghadim,A.,Pannell,D. J. , Burton, M. P. Risk, Uncertainty, and Learning in Adoption of a Crop Innovation[J]. Agricultural Economics, 2005, 33(1):1-9.

收稿日期:2021-09-10

基金项目:国家社会科学基金重大项目“就业优先、稳定和扩大就业的推动机制与政策研究”(21ZDA009);国家社会科学基金项目“土地确权影响农业资源配置的理论机制、效果评价及支持政策研究”(18BJY134);辽宁省“兴辽英才计划”项目“土地制度变迁、农业生产力与产业结构转型”(XLYC1804010)

作者简介:陈 飞(1973-),男,吉林长春人,教授,博士,博士生导师,主要从事数量经济和农业经济问题研究。E-mail:cfei2000@163.com

王友军(1999-),男,山东临沂人,硕士研究生,主要从事数量经济研究。E-mail: 18340851085@163.com

刘宣宣(1993-),女,河南周口人,博士研究生,主要从事数量经济研究。E-mail: lxx12113@163.com

(责任编辑:刘 艳)