中国青少年男子足球运动员比赛跑动表现特征研究

2021-12-15吴放张廷安房作铭

吴放 ,张廷安 ,姜 哲 ,宋 冰 ,房作铭

比赛跑动表现(Match running performance)作为比赛表现分析的重要组成内容,其数据在比赛和训练中具有重要价值,帮助教练更加深入的理解比赛特征和规律[1]。相关领域的研究多集中于成年球员,而青少年不是“微型的成年人”,他们在身体形态、机能、心理等方面与成人有着巨大的差异[2],这种差异决定了其比赛跑动与成人有所不同,故应对青少年比赛中的跑动表现进行专门研究,以提高对青少年比赛特征和规律的认识,但目前该领域研究较少[3]。

GPS(Global positioning system)可穿戴设备已被允许在正式比赛中使用,使得科研人员有更多的机会对青少年球员比赛跑动数据进行准确、高效的采集和分析。这些数据可以帮助教练员、科研人员认识不同年龄段比赛的跑动需求以及这种需求随年龄变化的特点[4];提拔天赋球员时,判断该球员的跑动水平能否满足更高年龄段比赛需要[5];帮助教练设计更加符合某年龄段球员比赛需求的训练内容和方案,另外还可以为从业者设计更加有效的选材方法和专项测评手段提供数据基础,避免过早的成人化培养。

虽然既往研究对该领域进了积极探索,但还存在一定的问题和局限。多数研究使用1 Hz 或5 Hz 的GPS 设备,数据采集频率较低,可能会低估球员跑动表现[6];部分研究样本为热身赛或友谊比赛,很难代表正式比赛中球员的跑动表现[7];研究对象大多集中于欧美地区和部分亚洲国家,而我国该领域还未见报道;此外现有研究还存在样本量较小、涉及年龄段较窄、将未打满全场的球员纳入研究样本等问题[3]。基于上述,本研究使用GPS 可穿戴设备首次对我国U13-U17 球员的比赛跑动数据进行采集和分析,旨在探索年龄、比赛位置和球员水平对比赛跑动表现的影响,以揭示青少年比赛跑动表现的特征和规律。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

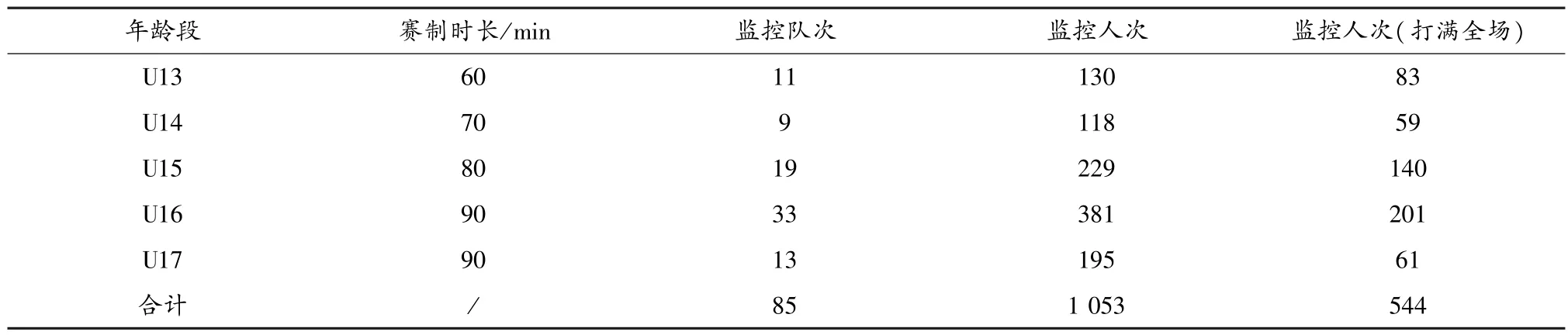

以中国U 系列(U13-U17)男子足球运动员为研究对象,选取中国足协U 系列联赛正式比赛中85 队次、544 人次打满全场的球员为研究样本,不同年龄段测试对象的具体分布见表1。

表1 不同年龄段测试对象的具体分布Table 1 Distribution of test subjects in different age groups

1.2 研究方法

1.2.1 测试方法

本研究的测试时间为2017 年4 月20 日至5 月20 日,此时正值全国青少年男子U 系列联赛第二阶段,测试地点为各比赛赛区:潍坊赛区、周口赛区、漯河赛区、海门赛区、上海赛区、淄博赛区。使用MTSports 运动监控系统,包括GPS 采集单元(10 Hz)、心率采集单元,工作基站及运动背心等部件,已被证明在足球的训练及比赛监控中,具备较好信效度[8]。比赛开始前,与教练进行沟通,对本研究的目的、监控的内容、需要队员配合的方面向教练员进行介绍,征得教练员和运动员的同意后,在球队热身结束后给球员(守门员除外)穿戴监控背心,启动系统后由计算机接收运动员比赛中的跑动以及心率数据。比赛结束后,将系统生成的原始数据文件储存于电脑。

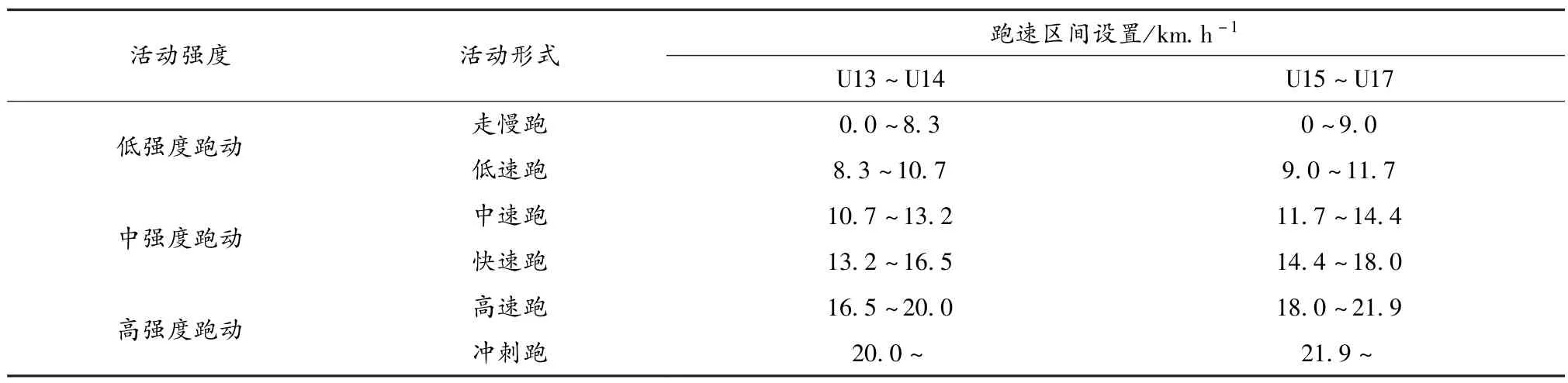

1.2.2 跑速区间划分

目前,对于青少年球员跑速区间的划分国内外学者暂无公认标准[3],本文使用了我国学者采用场地测试法所研制的跑速区间(表2),该研究依据青少年球员生长发育的连续性和阶段性特点,设计了两组跑速区间以满足不同年龄段球员的研究需求,并对该区间的理论性和适用性进行了实证检验,表明可以满足青少年球员比赛跑动的监控需求[9]。

表2 U13-U18 男子足球运动员跑速区间Table 2 Velocity zone of U13-U18 men's football players

1.2.3 比赛位置划分

根据足球比赛的场区特点及常用的比赛位置划分的方式[10],将比赛位置(不包含守门员)划分为以下几种:中后卫(N=130)、边后卫(N=123)、中前卫(N=142),边前卫(N=92)和前锋(N=57)。

1.2.4 数据统计

由于不同年龄段赛制时长不同,为确保数据的可比性,参考既往研究[11-12],将反映距离的各跑动表现指标调整为单位时间内跑动距离(m/min)进行数据呈现和分析;使用Microsoft Excel 2016 和SPSS 20.0 统计软件包对数据进行整理分析。统计方法采用双因素方差分析(Two-way ANOVA),事后检验采用LSD 法,图中数据采用均值±95%置信区间(±95%CI)表示,表中数据采用均值±标准差(±S)表示,以P<0.05 表示具有显著性差异,以P<0.01 表示具有非常显著性差异;使用GraphPad Prism 8.0 软件进行作图,根据曲线拟合优度(R2)情况,采用二次多项式拟合曲线反映各跑动表现指标随年龄的变化趋势。

2 研究结果

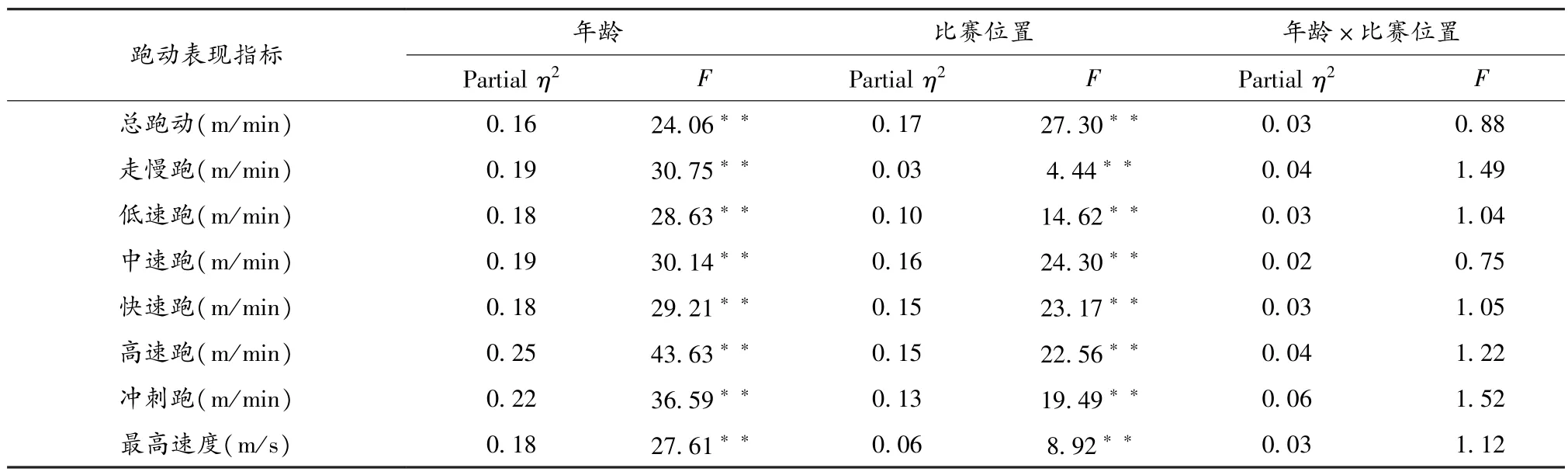

2.1 年龄和比赛位置对比赛跑动表现的影响

双因素方差分析结果表明(表3):年龄和比赛位置均显著影响青少年球员跑动表现的各项指标(Partialη2=0.16~0.25,F=24.06~43.63,P<0.01;Partialη2=0.03~0.17,F=4.46~27.30,P<0.01),但是两者对其影响并不存在交互作用(Partialη2=0.02~0.06,F=0.75~1.52,P>0.05)。这说明,在各年龄段水平上,球员具有相同的位置特征,反之,各位置球员,随年龄的变化也表现出相同的变化走势。

表3 年龄、比赛位置及其交互作用对跑动表现的影响Table 3 Effects of age,position and their interaction on running performance

2.2 跑动表现的年龄特征

2.2.1 总跑动距离的年龄特征

如图1 所示,随年龄的增长,U13~U17 球员的总跑动距离呈现先下降后上升的现象并在两两之间存在不同程度的统计学差异(F=24.06,P<0.01),表现为U13 显著高于U14、U15、U16 并显著低于U17,U14、U15 显著低于U16、U17,U16 显著低于U17。

图1 U13-U17 球员总跑动距离的年龄特征Figure 1 Age characteristics of total running distance of U13-U17 players

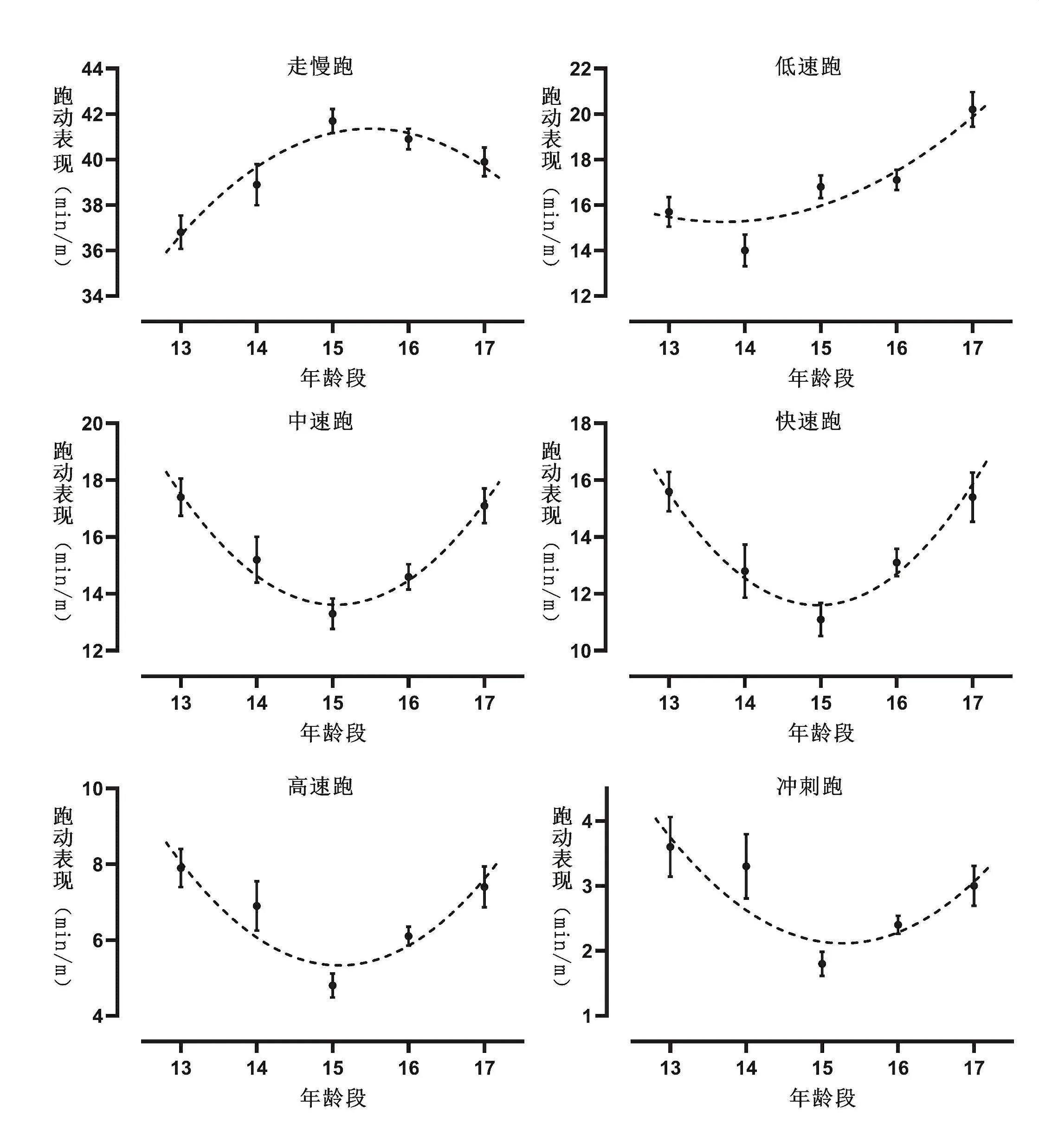

2.2.2 不同跑速区间跑动距离的年龄特征

研究结果表明(图2):随年龄的增长,U13~U17 球员不同跑速区间跑动距离表现出不同的变化特征。走慢跑随年龄的增长表现出先上升后略微下降的现象,在不同年龄间存在显著性差异(F=30.75,P<0.01):U13 显著低于其他年龄段,U14 显著低于U15、U16,U15 显著高于U16、U17,U16显著高于U17;低速跑随年龄的增长表现为逐步上升的现象,在不同年龄间存在显著性差异(F=28.63,P<0.01):U13 显著高于U14 并显著低于U15、U16、U17,U14 显著低于U15、U16、U17,U15、U16 显著低于U17;

图2 U13-U17 球员各跑速区间跑动距离的年龄特征Figure 2 Age characteristics of running distance of U13-U17 players in each velocity zone

中速跑和快速跑均随年龄的增长均表现出先下降后上升的现象,在不同年龄间表现出相同的差异关系(F=30.14,P<0.01;F=29.21,P<0.01):U13 显著高于U14、U15、U16,U14 显著高于U15 并显著低于U17,U15 显著低于U16、U17,U16 显著低于U17。

高速跑和冲刺跑均随年龄的增长表现出先下降后上升的现象,在U14-U17 表现出相同的差异关系(F=43.63,P<0.01;F=36.59,P<0.01):U14 显著高于U15、U16,U15显著低于U16、U17,U16 显著低于U17;而U13 年龄段有所区别,高速跑U13 显著高于U14、U15、U16,冲刺跑显著高于U15、U16、U17。

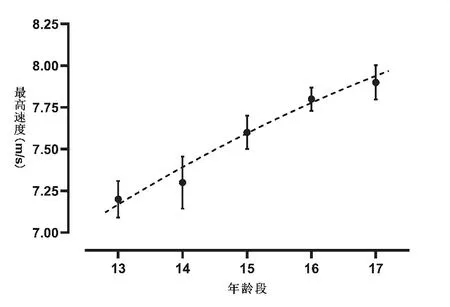

2.2.3 最高跑速的年龄特征最高跑速随年龄的增长表现出逐步上升的现象(图3),并在不同年龄间存显著性差异(F=27.61,P<0.01):U13、U14 显著低于U15、U16、U17,U15 显著低于U16、U17。

图3 U13-U17 球员最高跑速的年龄特征Figure 3 Age characteristics of peak running speed of U13-U17 players

2.3 跑动表现的位置特征

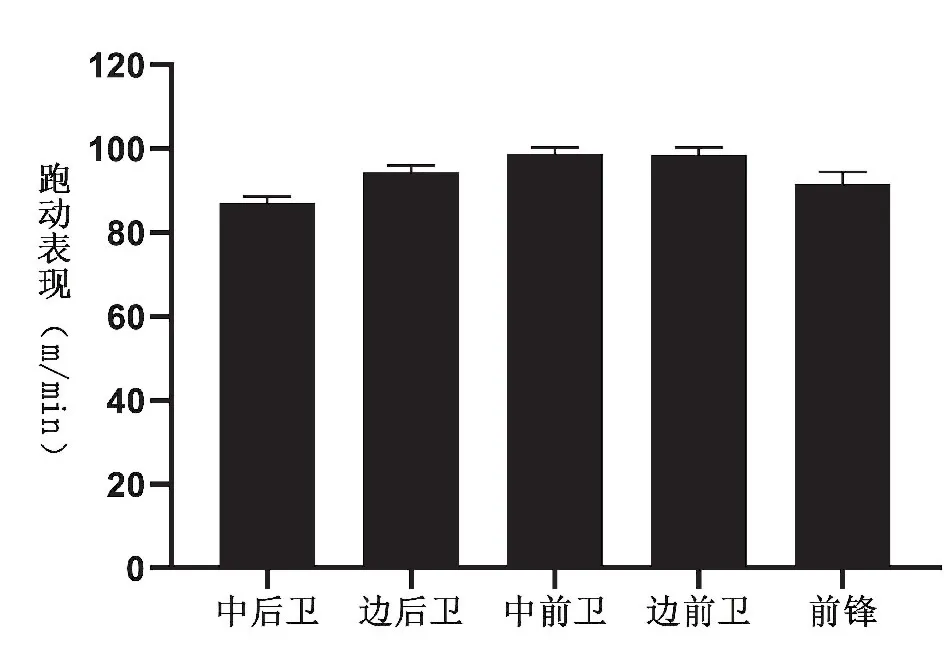

2.3.1 总跑动表现的位置特征

如图4 所示,总跑动距离呈现明显的位置特征,不同位置之间存在显著性差异(F=27.30,P<0.01),中前卫、边前卫显著高于其他位置,边后卫显著高于中后卫、前锋,前锋显著高于中后卫。

图4 U13-U17 球员总跑动距离的位置特征Figure 4 Position characteristics of total running distance of U13-U17 players

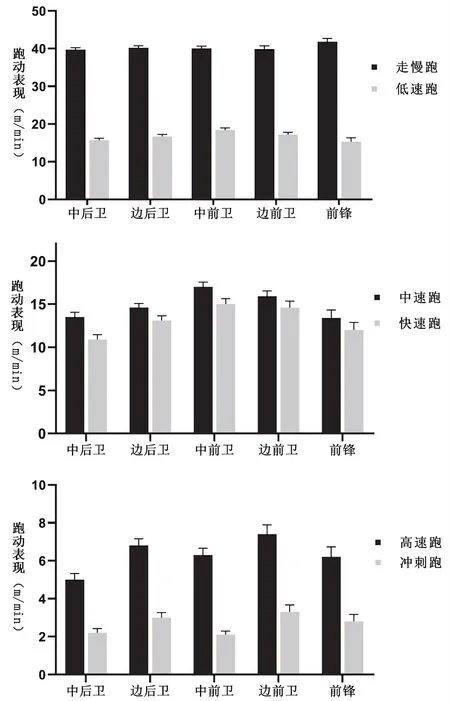

2.3.2 各跑速区间跑动距离的位置特征

研究结果表明(图5),不同跑速区间跑动距离呈现出不同的位置特征:走慢跑(F=4.44,P<0.01),前锋显著高于其他位置;低速跑(F=14.62,P<0.01),中前卫显著高于其他位置,边前卫、边后卫显著高于中后卫、前锋。中速跑(F=24.30,P<0.01),中前卫显著高于其他年龄段,边前卫显著高于边后卫、前锋、中后卫,边后卫显著高于前锋、中后卫,前锋显著高于中后卫;快速跑(F=23.17,P<0.01),中前卫、边前卫显著高于其他位置,边后卫显著高于前锋、中后卫,前锋显著高于中后卫;高速跑(F=22.56,P<0.01),边前卫显著高于其他位置,边后卫显著高于中前卫、前锋、中后卫,中前卫、前锋显著高于中后卫;冲刺跑(F=19.49,P<0.01),边前卫显著高于其他位置,边后卫、前锋显著高于中后卫、中前卫。

图5 U13-U17 球员各跑速区间跑动距离的位置特征Figure 5 Position characteristics of running distance of U13-U17 players in each velocity zone

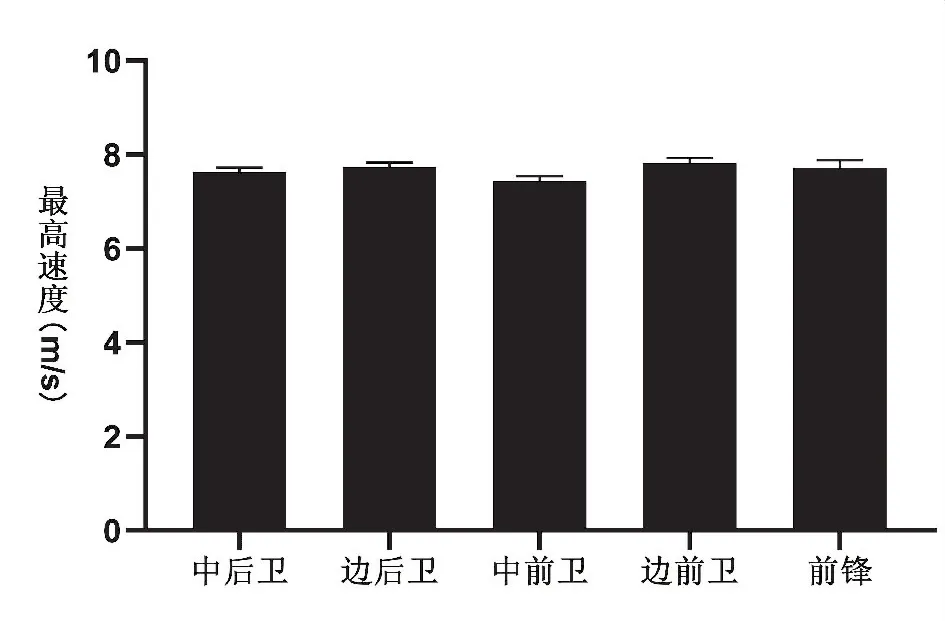

2.3.3 最高跑速的位置特征

如图6 所示,不同的位置之间,比赛最高跑速表现出显著性差异(F=8.92,P<0.01),中后卫(U13:7.4 m/s、U14:7.4m/s、U15:7.6 m/s、U16:7.7 m/s、U17:8.0 m/s)、边后卫(U13:7.4 m/s、U14:7.3 m/s、U15:7.7 m/s、U16:7.9 m/s、U17:8.0 m/s)、边前卫(U13:7.3 m/s、U14:7.7 m/s、U15:7.7 m/s、U16:8.2 m/s、U17:8.0 m/s)和前锋(U13:7.1 m/s、U14:7.6 m/s、U15:7.7 m/s、U16:8.0 m/s、U17:7.9 m/s)均显著高于中前卫(U13:7.0 m/s、U14:7.0 m/s、U15:7.3 m/s、U16:7.6 m/s、U17:7.8 m/s),边前卫显著高于中后卫。

图6 U13-U17 球员最高跑速的位置特征Figure 6 Position characteristics of peak running speed of U13-U17 players

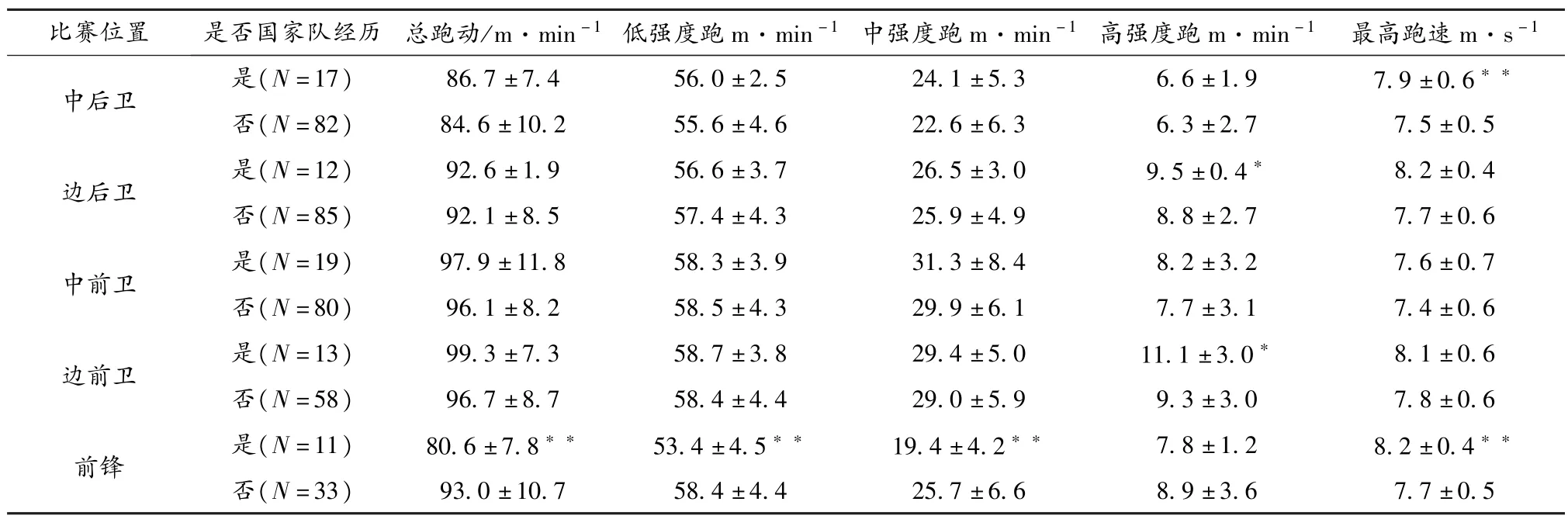

2.4 不同水平球员跑动表现对比

U13-U17 适龄年龄段共有3 支青少年国家队,分别为U14、U15、U16,在所监控的U14-U16 的比赛中,选出该年度入选过国家队的球员与未入选过的球员,按不同比赛位置,对其U 系列比赛中各项跑动表现进行对比分析,统计方法采用独立样本T 检验,结果见表4。

表4 入选青少年国家队球员和未入选球员跑动表现对比()Table 4 Comparison of running performance between players selected for youth national team and players not selected for youth national team ()

表4 入选青少年国家队球员和未入选球员跑动表现对比()Table 4 Comparison of running performance between players selected for youth national team and players not selected for youth national team ()

注:*,P <0.05,**,P <0.01

如表4 所示,不同比赛位置中:中后卫,入选国家队球员最高跑速显著高于未入选球员(P<0.01);边后卫、边前卫,入选国家队球员在高强度跑方面显著高于未入选球员(P<0.05),前锋,入选国家队球员在总跑动、低强度跑、中强度跑方面显著低于未入选球员(P<0.01),最高跑速显著高于未入选球员(P<0.01)。

3 分析与讨论

3.1 年龄对青少年球员跑动表现的影响

研究结果表明,总跑动距离随年龄的增长表现出先下降后上升的“U”型变化趋向,在U15 降至最低,U17 回升至最高。男子青少年在发育过程中,最大摄氧量、最大有氧速度、YoYoIR1 测试成绩等反映有氧耐力水平的指标均随年龄的增长而增长[11-12],所以高年龄段球员理应完成更高的总跑动距离,但为何随年龄增长表现出先下降后上升的趋势呢?对既往研究梳理发现,将总跑动距离调整为相同时长后,研究结果分为两种:一部分研究表明,不同年龄段球员之间并无显著性差异,并将这种现象解释为尽管球员年龄和体能增长,但比赛时长也相应增加,加之战术打法等因素,总跑动距离随年龄并无显著性差异[13-16];另一部分研究结果与本研究结果相类似,即总跑动距离表现为先下降后上升的趋势并将这种现象解释为:随年龄的增长,球员的战术意识增强,比赛风格(Playing Style)会随之变化,这意味着由于战术因素限制,高年龄球员不需要或更少有机会使用最大体能水平完成比赛[4,17]。结合本研究在测试中的实地观察和既往研究结果推测:我国不同年龄段球员总跑动距离呈现“倒U 型”变化趋势,可能两方面因素综合影响,一方面随比赛时间增加,对应年龄段球员专项耐力水平并未得到应有程度的提高[18],以至于不能以原先跑动水平维持更长的比赛时长,另一方面也可能是低年龄球员战术意识薄弱,比赛中无效跑动较多导致的。

不同跑速区间的跑动距离,可以更加清晰体现不同强度的跑动情况。本研究结果表明,走慢跑和低速跑随年龄的增长,表现出逐步增长的现象,中速跑和快速跑均表现出先下降后上升的现象。高速跑和冲刺跑属于高强度跑动,在足球比赛中具有重要意义[19],研究结果表明,U13、U14 的高强度跑距离显著高于其他高年龄段球员,回顾既往研究,无论采用个体化跑速区间划分[13,20]还是年龄组跑速区间划分[4,15],均表现出与本研究相同的研究结果。出现这种现象可能在于,低年龄段球员对技战术的理解水平较低,场上倾向于完成更多无效高强度跑动[3],而高年龄段球员在场上倾向于更少的使用接近自己跑速极限的状态下完成各种技战术跑动[4];此外还可能与低年龄球员更易疲劳但恢复速度较快有关[21]。

3.2 比赛位置对青少年球员跑动表现的影响

研究结果表明,青少年球员各项跑动表现指标均展现出典型的位置特征(图4-6),这种特征并不随年龄的变化而变化。选取与本研究比赛位置、跑速区间划分方式相似,研究对象为成人球员的研究同样表现出相同的位置特征。这是因为不同位置比赛中战术任务分工与活动场区不同,在进攻、防守、攻守转换中所扮演的角色不同,进而跑动需求有所不同。中后卫作为后防线中路的防守者,其战术角色主要是保护门前区域,这样的战术任务将限制其跑动表现[22],所以总跑动距离和高强度跑距离均为最少;虽然边后卫的主要职责也是防守,但大多时间活动在边路区域,现代全攻全守的战术理念需要边后卫更多的参与到球队的进攻当中,这就使边后卫需要完成较多的总跑动距离、高强度跑距离[23];中场队员作为球队攻防枢纽,需要在比赛中串联全队的进攻和防守,活动覆盖范围最大,所以总跑动距离一般高于其他位置,但由于主要活动区域为中路场区,中前卫不具备充足的空间以达到较高的跑动速度,所以高强度跑距较少;而边前卫主要活动在边路,具备更大的空间,另外其战术任务决定了其在边路需要完成更多的高速过人或插上,故完成最多的高强度跑动[24];前锋队员位于比赛阵型的最前端,承担着撕扯对方防线、捕捉门前机会、破门得分的重任,所以也完成较多高强度跑动。

综上,从青少年到成年球员的跑动表现显示出相同的位置特征,这可能揭示足球比赛的一种本质规律,即:由于不同位置活动区域和战术任务不同,表现出不同的跑动需求,而这种需求并不随年龄的变化而变化。这种位置特征提示我们在青少年球员的选材、能力评估和训练的设计和内容安排上都应该将位置因素考虑其中,教练员应根据球员位置不同进行有区别的个人针对性训练。

3.3 球员水平对青少年球员跑动表现的影响

使用比赛中的跑动数据对不同水平球员进行对比分析,是足球选材领域的一种新的研究尝试和方向[3],既往研究表明[4-5]:相较于淘汰组(Released group)球员,保留组(Retained group)球员比赛中倾向于完成更多的总跑动距离、低强度跑距离和中强度跑动距离。但比赛位置是影响青少年球员跑动表现的重要因素[3,16],以上报道中均未见对球员比赛位置的划分。本研究在对球员比赛位置进行划分后,将入选和未入选国家队球员在U 系列比赛中的跑动表现进行对比发现:入选国家队的中后卫球员最高跑速显著高于未入选球员;边后卫、边前卫的高强度跑距离显著高于未入选球员;前锋球员总跑动距离、低强度跑距离、中强度跑距离显著低于未入选球员,最高跑速显著高于未入选球员;优秀运动员往往具备更好的冲刺速度,所以入选的中后卫和前锋均高于未入选球员,此外,前锋球员总跑动、低强度跑、中强度跑方面显著低于未入选球员的原因可能与前锋的位置职责有关,优秀前锋需要具备更好的速度能力,捕捉战机能力,而无需过多的无效跑动。高强度跑动与比赛攻防的关键行为,如:肋部插上、摆脱过人、套边跑、高速回追、补防等有关[25-26],本研究中,入选国家队的边后卫和边前卫高强度跑距离均显著高于未入选球员,这也证实了反复高强度跑能力是边路球员最需具备的跑动能力之一,也是鉴别该位置天赋球员的有效指标[27]。当然,比较不同水平球员间的跑动表现差异仅是鉴别优秀运动员的一种角度,并不能将此作为唯一指标,应该在传统封闭式专项能力组合测试的基础上,整合比赛或类似比赛情境中球员竞技能力表现以达到优秀运动员识别的目地[28]。

4 结论与建议

年龄和比赛位置均显著影响青少年球员跑动表现的各项指标,但是两者对其影响并不存在交互作用;比赛跑动表现具有明显的位置特征,且不随年龄的变化而改变,并与成人比赛中的位置特征相近;最高跑速可区分不同水平中后卫和前锋,高强度跑动能力对区分不同水平边路球员具有重要意义。

建议青训教练员和科研人员将本研究所提供的各年龄、各位置球员的比赛跑动表现数据作为训练、选材和负荷监控等工作的参考依据,并将其变化特征和规律纳入考虑范畴,以提高青少年球员培养的质量和效益。