道路与空间:贵州月亮山地区的道路人类学研究

2021-12-14王健伍应滔

王健 伍应滔

摘 要:传统的月亮山地区相对与世隔绝,然而山区内部却有着自己的一套山路系统,这套系统与当地的社会秩序相关:山地民族在山路要枢盟誓,形成栽岩组织。现代公路进入月亮山地区后,尤其当公路穿过山地聚落时,路边空间成为人们竞相争夺的资源。与此同时,国家话语、资本话语、灰色经济话语充斥其中。这些话语在路边空间竞相角逐,塑造了新的社会空间,进而形成了空间生产(production of space)。

关键词:道路;空间;道路人类学;话语;月亮山;山地文化

中图分类号:C958.8 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2021)06 - 0086 - 13

一、道路的人类学研究

近年来,道路人类学(anthropology of the road)[1]、道路民族志[2 - 3]成为国外人类学探讨的新方向。在中国,南方科技大学周永明、中山大学周大鸣、中国人民大学赵旭东、云南大学周建新、朱凌飞等教授也在持续推动该方向的探索。这一方面与当代中国基础设施建设取得的卓越成就直接相关,另一方面与中国的人类学学术积淀相关,后者最为重要的学术资源是“走廊研究”。20世纪80年代,费孝通先生提出“民族走廊”1后,中国学者对“藏彝走廊”2“西北走廊”1“南岭走廊”2展开了深入而系统的讨论,提出了富有创见的理论与方法。3虽然不见得每个读者都会赞成——走廊是宏观意义上的通道,路是微观意义上的通道——的看法,但是这种看法多少反映了走廊研究与道路人类学研究具有某种共通性。事实上,一些学者的探索已经呈现出了二者的共通性,如杨志强[4]、张应强[5]、赵旭东[6]、周恩宇[7]、王丽萍[8]开展的驿道或古道研究,不仅彰显了通道的宏观与微观交织的视野,也在一定程度上彰显了道路人类学探索的中国特色。

除上述学者外,一些学者的探索也在不断将路的主体地位呈现出来。如翁乃群探索铁路对沿线村落社会文化变迁的影响[9];刘文杰从多视角讨论路文化[10]。还有一些学者走得更遠,提出“路学”的概念来强调道路在研究中的主体位置。目前全球人类学界共有3个“路学”概念,分别是周永明提出的roadology(2010)[11]、阿伯丁大学Argounova - Low提出的hodology(2012)[12]以及最早由法国Paul Virilio在《速度与政治》(1977)[13]一书中提出、经Dalakoglou批判改造的dromology(2017)[3]1 - 14。三个概念均可译为“路学”,并无太大的本质差异。其中周永明一直在推动“国际路学工作坊”的举办,出版有工作坊论文集《路学:道路、空间与文化》[14]。目前,第四届“国际路学工作坊”正在筹备中,并计划于2021年底举办。借助“国际路学工作坊”的连续举办和周永明教授的持续推动4,南方科技大学成为中国“路学”研究的重镇之一。此外,中山大学、中国人民大学、云南大学也发展出了道路人类学研究团队。其中,中山大学团队在周大鸣教授[15]带领下,对青藏(铁路)线[16]、贵广高铁[17]、高速公路[18]、南丝绸之路[19]开展了系统研究。赵旭东教授团队聚焦滇黔驿道、“新丝路”“一带一路”,不断拓展道路的人类学研究。1云南大学团队有周建新[20]、张锦鹏[21]、朱凌飞[22]、李志农[23]等教授,主要关注公路的人类学研究。

目前,道路的人类学研究可以分为4个视角。第一是基础设施视角[24],讨论作为基础设施的道路对社群的影响,这一视角与现代化、全球化有着显而易见的结合点,在探讨过程中、往往与想象、叙事、诗学等关联起来。道路尤其是当代的高速铁路,鲜明地体现了国家在场,因而这一视角往往牵连着第二个视角,即道路政治与道路权力。在这一视角下,可以追问谁在规划道路、谁在使用道路,如何使用、谁是道路的得益者或受害者等话题,也可以讨论作为主体的人修建了道路,但反过来道路也在改造着人们的生产生活,推动着社会变迁[25]、地方与区域的流变[26]、人群[27]与国家的认同[28]等议题。第三个视角与权力相关,即道路的空间视角与景观视角[29],道路的修建不仅重塑了公路占据的物理空间,还衍生出了社会空间,围绕着作为话语资源的社会空间,不同的主体展开了激烈的争夺。要言之,道路重构了所经过的社区的空间[30],并生产了新的社会空间。从空间的视角切入,能更好理解道路与文化的关系。第四个视角是物的研究视角,将道路视作阿帕杜来(Arjun Appadurai)意义上的“物”,探讨其社会生命(social life)[31]。云南民族大学吴兴帜[32]展示了不同时期铁路在边民社会里的意义及其社会生命,可以看作是这一方向的探索。

需要强调的是,以上视角并非被孤立地运用,研究者们往往是基于各自田野材料,交错使用多视角并各有侧重点。在下文的讨论中,更多立足道路研究的空间视角,同时兼顾道路政治与话语权力、道路叙事等视角来展开讨论。

本文的田野点位于贵州东南的从江县加鸠镇党郎村污耶寨,靠近月亮山腹地的月亮山主峰(1 490米)和太阳山(1 508米),是典型的苗族村寨。2002年公路修通至原从江县光辉乡乡政府所在地,2008年修通从江县光辉乡到加勉乡的乡村公路,这条公路穿过污耶寨,也是本文探索的起点。

二、月亮山腹地的道路网络

从江县光辉乡(2016年与加鸠乡合并为加鸠镇)地处月亮山腹地,是贵州省极贫山地乡镇之一。近年来贵州省交通运输厅等单位定点帮扶月亮山地区,大力改扩建各级道路,极大提升了月亮山腹地的可进入性(accessibility)。历史上,这一地区是贵州最难进入的地区之一:1964年黎平县至从江县城的公路开通,从江县首次通公路,标志着贵州省实现“县县通公路”。2002年,从江县光辉乡通公路,贵州省实现“乡乡通公路”。简言之,从江县是贵州省最后通公路的县份,光辉乡是贵州省最后通公路的乡镇。由此可见,现代交通进入月亮山腹地的艰难程度和历史上这一山区与外界的隔绝程度。

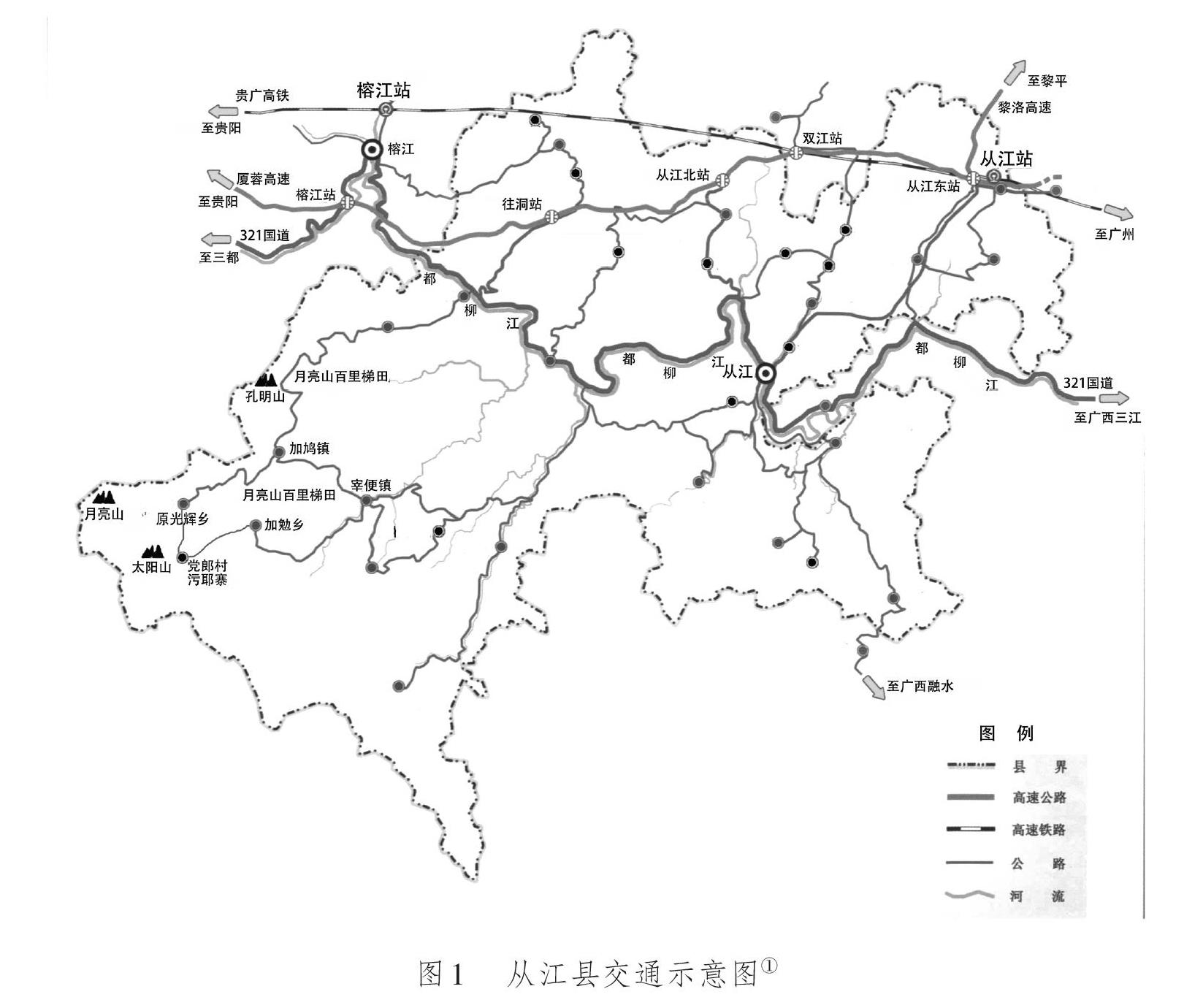

今天从江县的交通分布呈现出南北不均衡的特点,从江县的主要交通干道位于县北,如贵广高铁(2014年开通)从县北穿过,将从江与贵阳和广州连成一线(从江到贵阳最快只需要81分钟)。厦蓉(厦门到成都)高速(2010年开通)是从江县境内第二便捷的交通选择。再其次是321国道,从三都、榕江沿着都柳江至从江,再到下游的广西三江。中华人民共和国成立前,都柳江是这一地区最主要的经济和交通大动脉,很多商镇如梅林因都柳江的水路而兴,也因都柳江水运的衰落而去中心化[33]。除了高速铁路、高速公路、国道外,从江还有联通各个乡镇之间的县道和乡村公路,他们共同构成了月亮山周边的现代道路系统。

在月亮山腹地的现代道路系统建立起来之前,苗侗汉等族群主要依赖山路往返于月亮山内外。流传于当地的“九十九垴山和路”反映的就是当地的山路体系。

九十九垴,侗语称“岑上钱”,即赚钱山或赚钱坡。位于从江县往洞乡吾架村、高传村……是一道蜿蜒曲折的长岭大梁。……除了上端有一段不到百米是青石级路外,其余都是黄泥土路。要是遇到下雨天非常难走,滑得如同泥鳅背一般。九洞人去古州城赶场,每个人的草鞋底下都要安上一种用铁加工成的防滑工具——脚马。踩到哪里,脚就稳在哪里,不然这路会叫你成为泥人。在第45座和第53座山处特别陡峭,坐轿人到此要下轿,骑马人到此要下鞍。2

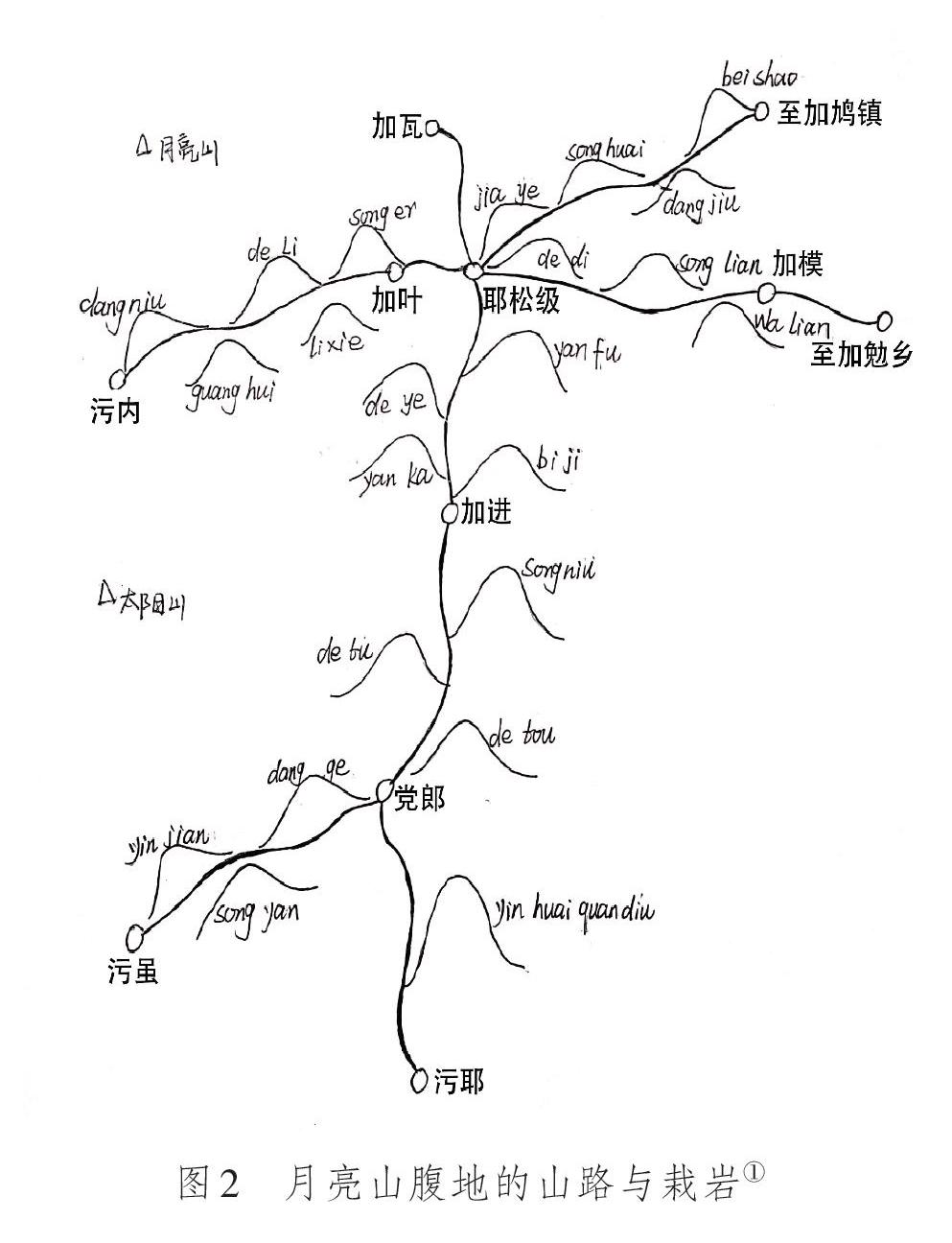

在实地调查中,笔者发现山路与传统的山地社会的秩序系统(“栽岩”)有着密切关系。老一辈人对于山路有着独特记忆,78岁的杨NW仍能够清晰地记得污耶周边每一座山的名字、位置、山与山之间的距离、步行所需的时间等:“从污内到加叶有2条河,走到第一座山叫dang niu,继续走可到guang hui山,中间隔着一条河然后到de li山,再到li xie山然后又有2条河,上了song er山之后就到加叶,差不多要走一个半小时,1大概6公里……”2

这些山路看似错综交织,但却不难发现一个中心——“耶松级”(栽岩处),在今天加叶村后的一座山顶上。这里正是月亮山腹地的一个栽岩组织(加瓦、加叶、加模、加进、党郎五地参与,下文以“耶松级”指代这个社会组织),“耶松级”之上,则是一个覆盖了月亮山地区的栽岩组织——“能秋总岩”(栽岩点在今天加学村村脚的能秋)。清代(甚至民国)以前的月亮山腹地,很可能一直是斯科特意義上的“不被统治的”zomia地区[34],栽岩系统及其约定(“耶规”或“榔规”)[35]是传统月亮山无文字社会里“秩序何以可能”的关键。在实地考察中,笔者发现这些山路大多沿着山脊或山岭,较少在山脚和沟谷之间,原因是地质构造的强烈切割,造就了此间山高坡陡、沟壑纵横,在前公路时代走山脊山岭反而更有优势。“耶松级”的栽岩处刚好有5条山路通向5个寨子。换言之,传统的山地社会的秩序系统(栽岩)是嵌入在山路系统中的。中华人民共和国成立后,随着公路、电力、通信、教育、网络等基础设施的不断完善,国家权力不断向月亮山腹地深入,传统嵌入在山路系统中的秩序系统发生了深刻变迁。月亮山腹地也正在从无文字社区走向有文字社区,从无国家的zomia社会走向有国家治理的山地社会。传统的山路系统日渐式微,嵌入其中的社会秩序和空间结构也逐渐发生改变。要言之,传统的山路系统不仅承担着生计、物、人的流动,而且勾连着传统无文字山区的社会秩序、人群关系和空间结构。当现代公路进入月亮山后,又会引起山地社会怎样的变迁呢?

三、路与空间生产:当公路穿过山地聚落

从福柯(Foucault)起,学者们开始意识到人类的文化和社会是如此深地植根于空间(或者说“文化的空间之根”),“无论是在物质层面上还是在精神层面上,一切都是空间性的”(everything is spatial)[36]。在列斐伏尔(Lefebvre)那里,空间同样不再仅仅被理解为物理空间或自然空间,他在《空间的生产》中提出了“社会空间”(social space)这一核心概念,并认为我们的关注点应该从“空间中的物”(things in space)或空间中物的生产(production in space)转向空间的生产(production of space)[37]。

基于福柯和列斐伏尔的研究,当作为基础设施的公路穿过月亮山腹地的山地聚落时,不仅造就了以公路及公路两边的物理性空间,同时,也生产出了系列社会空间。在这些空间里,山地人群、市场、国家以及灰色人群等展开了角逐。这些空间尽管是交织在一起的,但还是勉强可以划分为2类:一类是更多具有自然空间属性的生计空间;另一类是更多具有社会空间属性的话语空间。

(一)生计空间

这一类型的空间主要依赖于公路的物理空间来开展。公路为山地社会带来了便捷的交通条件。人们借助公路和现代交通工具(摩托、三轮车、拖拉机以及小汽车),可以比以往更快抵达农田或山地,更加快捷地开展日常农作。“以前去远处的高坡种田种地,需要包饭去,天不亮就出发,天黑才回到家”。村民们种田再也不要走两三个小时的山间小路才到达田间。山地社会的人们真真切切感受到了公路带来的“时空压缩”(time - space compression)[38],也注意到了公路两旁的空间价值。尤其是当公路穿过山地聚落时,公路两旁的空间价值陡增,这就导致了人们对于这一空间的“高效利用”(激烈争夺)。

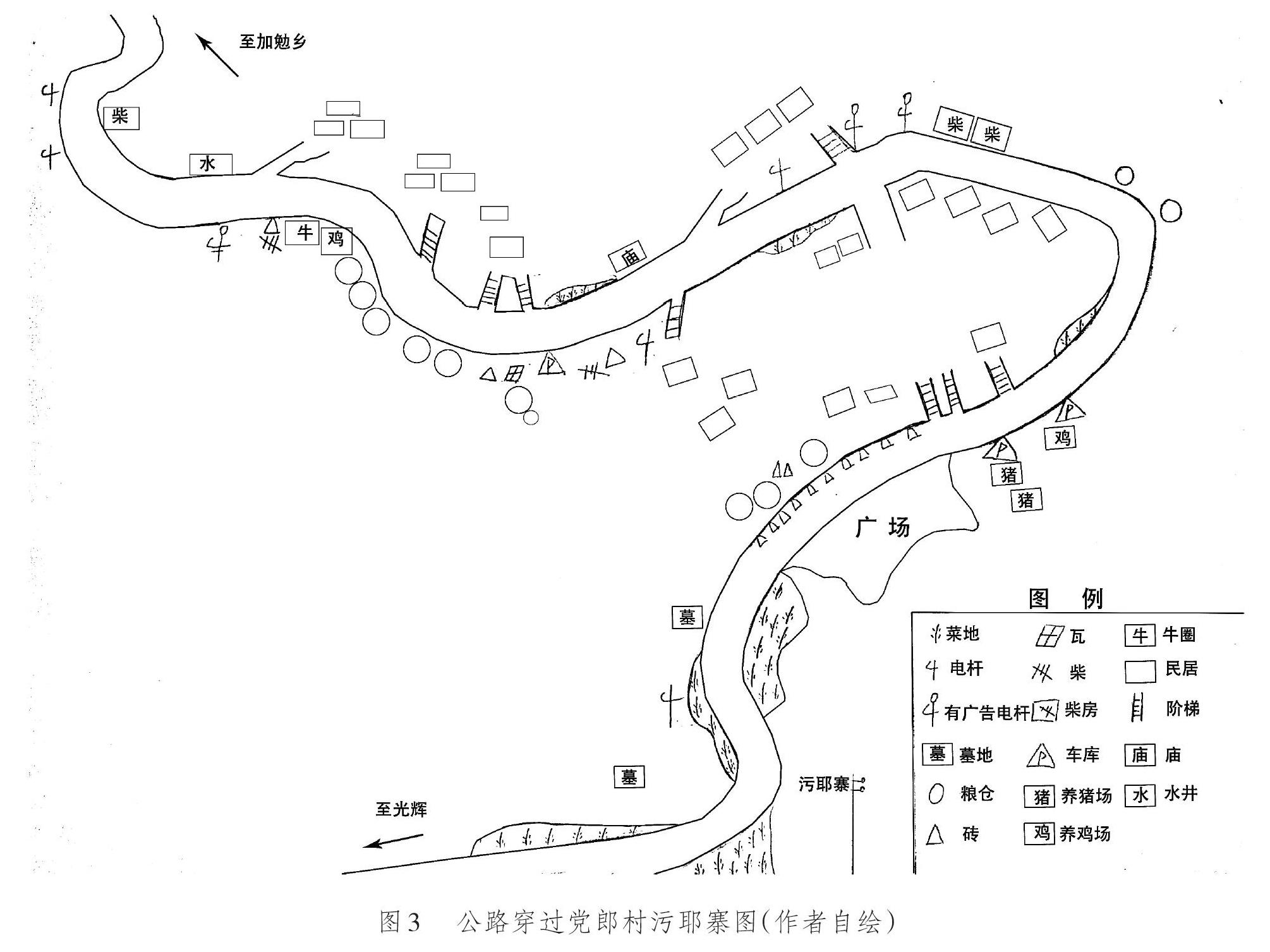

示意图中的最下端是党郎村污耶寨的标识牌,紧贴公路两边边缘线各有两小片菜地,零散种着几棵玉米、辣椒和茄子。沿着公路往上走就是污耶寨,目前污耶寨正在公路外侧修一个广场——芦笙场。公路的内侧则是沿着公路的排水沟修建的一排木结构粮仓,粮仓的外墙上贴着摩托推销等广告,粮仓之间零散地堆积有砖瓦、柴等杂物。沿公路再往上的外侧有两个小车库,车库的门与公路无缝对接,开门见路。2个车库间是废弃的民居,被改造成一个养猪场(养殖从江香猪)和养鸡场。公路拐角处是2个粮仓,往前就是两间连着的小平房,一间柴房,一间火房,用来给养猪场提供猪食。柴房前方的3个电线杆上张贴了各类小广告。此时公路刚好经过污耶的寨子中心,有人家借着自己的房子沿着公路边缘线搭建棚屋,还有一户人家直接在家屋的后墙上开了一道门,在公路外侧砌了一个3级砖梯,可以从后门直接进入公路。另有一户人家在公路边缘一段2m长,20cm宽的土地种上了各种作物,路边空间的利用可谓到了极致。再往上的公路两侧空间稍稍宽敞,这里有一个传统的神圣空间——小庙(苗语称为“xing de”),旁边一个大概2㎡的菜地。在菜地的对面有一个新修建的车库,车库的后面有1堆砖和1堆柴。在车库的左边有1堆塑料瓦和1堆砖,在塑料瓦后面有2个大小不一的粮仓,沿公路再往前面有5个相互紧挨的粮仓、1个养鸡场、1个牛圈,在牛圈旁边用木头塔起来的帐篷下放置着废弃的瓦。这段路的最后有1个水井和1堆的木材……总之,穿过山村的公路,其两边的空间似乎变得“寸土寸金”,人们在这些路边空间种植作物、堆放杂物、建盖各种临时性建筑。

如表1所示,这些占地物出现在一条长400米左右,宽4米的公路两旁。其中出现了12个粮仓、7处菜地、8个电线杆,除了广场对面出现的一大堆聚集的砖以外,一共出现了5堆零零散散的砖,2堆木柴,1堆塑料瓦,1个养猪场和2个养鸡场以及一间牛圈,庙和水井(传统空间)各一个,一共40余处。此外人们还通过修建楼梯、搭塑料棚、在背朝道路的房间重新安装门等方式对路边空间进行控制或利用。

村民们并不认为这些方式会对道路的使用造成严重影响,他们或许知道这样的占用不合法,但是他们也认为自己拥有足够的理由对所谓的“不合法”采取“熟视无睹”的态度。王LC通过多种方式占有路边空间,他认为自己使用这些路边空间是理所应当的事情。

以前这些地方都是我家的田,后面因为修公路把我家的田征走了,开始的时候对我说路修好了就给我补偿,我到现在也没有收到一分钱。一共7分田,除去征用的还剩下一点零碎的,后来我把这些零碎的(田)用起来,搞养殖,专门喂猪和养鸡。搞起养殖后为了方便看守,我在房屋后面的墙上开了一扇门。1

总的来说,村民对于公路的占用并非一般意义的直接侵入公路,那样必然会遭到国家交通管理部门的坚决制裁,而是用一种刚好触及公路边沿线的方式,在路边搭建各种临时性屋棚,这当然也是被国家禁止的。《中华人民共和国公路法》第三十四条规定:“县级以上地方人民政府应当确定公路两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道,下同)外缘起不少于一米的公路用地。”这是国家对于公路两旁的空间管理的法律保障。但在具体的实施过程中,由于成本、管理等具体情况,对于公路两旁空间的侵占,国家对这些行为的反制力度保持着适度的弹性,如高速公路两旁道路空间的侵占,则是严厉制止。国道、省道、县道、乡道的反制力度则依次弱化。在调查中,笔者发现在国道、省道两旁的围栏外常会有人利用零碎的土地种植辣椒、西红柿、小白菜等作物。而在秋收季节占据省道、县道来晒谷子的情况也不时发生。2011年颁布的《公路安全保护条例》第十六条规定:“禁止在公路、公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、打场晒粮、种植作物、放养牲畜、采石、取土、采空作业、焚烧物品、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的行为。”有关部门也在不断将这些法规做成标语进行宣传。但“熟视无睹”成为这些使用者的“弱者的武器”[39]。因为他们往往是被征地者,有着各种各样的“天然的理由”使用这些空间,如“我没有得到足够的补偿”或“政府征用了我的地,但是没有补偿我”等。此外,对公路两旁(尤其是省道以下级别的公路)的空间使用,使用者们往往也很有“策略”——他们很少会建造高成本的设施(避免强拆带来不必要的损失),大多数情况是建造一些临时性的建筑物,如粮仓、柴房、猪圈、储物间等。而对于“谁能去占用”这个问题,村民之间也会有一个心照不宣的规则:那片土地的被征用者(修建公路前拥有土地使用权的人)拥有当地村民一致认可的“优先权”,正是在这一语境下,当公路穿过山地聚落,公路两旁形成了一个国家(拥有土地所有权)与村民(征地前拥有土地使用权)、合法与非法等关系交织的“路边空间使用逻辑”。

(二)话语空间

当公路穿过月亮山腹地的山村,不仅带来了山地社会的“时空压缩”,并对一些空间赋予了利用价值,同时还生产出了新的社会空间(social space),在这些空间里,国家、资本甚至灰色收入者在其中展开了话语角逐。

第一类是国家话语空间。可以说,没有国家和政府的决策和鼎力支持,就不会有月亮山的公路和其他基础设施。也正是因此,国家在整个公路空间中有着最为强大的控制力。政府的宣传标语可以根据需要配置在路边空间的任意地方,公路边的政府标语的内容主要有国家政策、重要会议的精神、法律法规等国家意志。调查中在公路旁看到各级政府的宣传标语有数十条,数量超过其他任何类型,如“全力以赴发起最后总攻,坚决夺取脱贫攻坚全面胜利”(图4)。甚至居住在公路旁村民的楼房也挂着“大力弘扬‘团结奋进、拼搏创新、苦干实干、后发赶超的新时代贵州精神,决战决胜脱贫攻坚”的布标。国家试图通过公路标语将国家话语融入当地人的日常生活,时刻彰显国家的在场。

总的说来,代表着国家话语的标语一般总是以最为醒目的方式设置在最理想的位置。标语的字体通常很大,标语占据的面积也非常可观,尤其是相对于其他话语。

第二类是资本话语空间。这一社会空间由资本或市场生产出来,其主要形式是各类商业广告。公路穿过污耶,各种商业广告也随之进入。这些广告主要有压布机销售、挖掘机出租、建材类销售、交通工具类(驾驶资格的获得和交通工具的销售)。尽管政府标语在路边空间里有着不容挑战的权威地位,但其并不能占有全部空间。资本话语往往“乘虚而入”:争夺那些政府标语没有占据的次中心空间,正如图4的政府标语的左边,一家眼镜广告贴了上来,甚至覆盖了一条废弃的政府标语。与代表国家话语的宣传标语不同,代表资本话语的广告,其投放充分考虑到山地人群的需求。如月亮山地区妇女们仍然在制作传统的苗族服饰,压布机成为一个妇女们取代手工和体力的选项。传统上手工制作苗族服饰是污耶妇女娱乐休闲的方式之一。当代随着妇女大部分时间外出务工,没有足够的闲暇时间制作苗族服饰,一些妇女开始尝试机械加工。但压布机在污耶并不受到欢迎,一般妇女们都会认为压布机制作的衣服质感没有手工好,穿起来没有手工的好看。

随着新农村建设的推进和外出打工收入的积累,当下的污耶寨正处在一个民居改进的高潮,如何将挖掘机出租给各种建设场地(如平整地基,挖土石方),将各种“新”建材,如塑胶瓦、钢架、铝合金门窗、防盗网推销到山村,自然成为各个商家不可放过的“商机”;今天月亮山各个村落的“小洋房”如雨后春笋般出现,跟这些广告密不可分。

污耶寨最火爆的广告是摩托车销售广告,摩托车广告大部分出现在经过污耶公路边。公路的开通使摩托车成为山地人群最基本的交通工具,与小汽车相比摩托车更实惠更容易上手,因之成为污耶大部分男女老少都会使用的交通工具。根据田野调查中的统计,2020年6月污耶寨有摩托46辆,其中男士摩托27辆,女士摩托19辆;小汽车共7辆。主要用于减少农作步行的时间成本、送孩子到光辉(原乡政府所在地)上学、走亲访友等。虽然小汽车的数量少,但它对路边空间的改变不容忽视——车库。富裕的村民购买小汽车后就需要建造与之匹配的车库。这些车库基本都沿着公路修建,成为公路穿过聚落时路边空间的“寄生”空间之一,这类空间“增生”现象既是资本话语进入公路空间的体现,也是空间生产的体现。交通工具的进入和使用必然带来如何获得驾驶资格的问题。驾驶资格的获得有着诸多“门槛”,例如识字水平、年齡、考试等,这些条件无疑排除了一些人群,如未成年人、汉语水平较低的老年人或女性,这就引来了新的话语空间。

第三類是灰色话语空间。当公路穿过山地社区,各种力量开始聚集在公路两旁,并展开社会空间的生产。其中,如果说国家是空间合法性的制定者,那么资本话语是遵循着“合法”的原则生产社会空间,而灰色经济的话语空间则是游走在“合法”与“市场”之间。如贴在污耶村中心路旁电线杆上的一个灰色小广告,其全文如下。

安全一点通/广西柳州/报名学车/不认字/不会开车/科目一科目四/电脑帮你处理/解开包过/35天拿证/学费可分期/考试可以连考/学得快/考得快/无学时想开车的朋友,联系我/1838569****/加我微信。

这个灰色广告在向村民暗示非正常程序获取驾照的途径,其“优势”首先是不用担心考试(包括笔试),这对于那些学校教育经历较少的人(直到今天,从江县的义务为教育水平仍然是贵州省最不乐观的县份之一)或有“考试恐惧症”的人来说无疑是正中下怀;其次是快速拿证,可以帮刷学时,35天就可以拿证;最后是可以分期付学费,消除客户的疑虑。至于最为重要的驾驶能力和交通安全却没有纳入考量范围。类似这样欠缺社会责任的灰色广告在月亮山地区的公路上不时可见,其得以存在的缘由也值得深思。

从形式上看,国家的话语——宣传标语面积大且所处的地段显眼,资本的话语——商业广告面积中等,出现在村民经常经过或汇集的地段。而灰色话语空间则往往是以“小广告”的形式出现在一些看似阴暗但总会被看到的“角落”。其针对性更强,帮助人们解决那些很难从正常程序解决不了的问题。如猎枪的购买(这是国家明令禁止的)、低价但来路不明的摩托车的转销,这类灰色话语往往只有一个移动电话号码和一个词(如“猎枪”),偶尔也会标明价格,如我们在从光辉去污耶的路上看到一个灰色小广告:“1518572****,么(摩)托车800元”。这类灰色话语信息量少,“不可言传”(很可能非法、不能见光)的内容需要你去“意会”(廉价、快速获得正常程序不能获取的资源)。

四、余论

无论是东方还是西方的主流文化中,都存在一种“重手轻脚”的价值预设。似乎是因为手更靠近大脑,往往会与智力、智慧、理性关联。比如汉语说的“手段”而非“脚段”,“妙手回春”“大手笔”“拿手好戏”“一手遮天”“指点江山”“各显身手”“对手”“心灵手巧”“是把好手”,往往通过“手”来表示“高上的”“睿智的”“正面的”的价值判断。与此相反,远离大脑的双脚往往与体力、感性、道德关联。如“知足”“裹足不前”“齐足并驱”“顿足捶胸”“失足少女”“路出马脚”等,往往与“低下的”“负面的”价值取向相关联。在西方,“手高脚低”的价值预设也同样存在,Ingold在反思西方的文化时,发现其中的“手脚文化”偏见,在对西方影响深远的进化论思想就暗含了“双手是理性智力的手段,而双脚则是两足呆板运动的统合者”的价值预设,他倡导“通过双脚感知世界”[40],重新理解我们的文化。或许是受这些价值预设的影响,人类学很长一段时间并没有重视脚及脚下的路。当我们的双脚穿上袜子,套上靴子,登上车子,与大地(世界)隔了一层又一层,使双脚不断失去感知世界的可能的同时我们也开始认为,脚下的路无论是铁路、高速公路、普通公路抑或山间小道,在我们的感知和研究中往往代表了非叙事的、工具性的、导向目标的、无足轻重的、可以忽略的、线性的话语。正是因此,一般人们关注路,往往关注的是路的时间性(往返两地之间效率与结果,如可通过的条件、用时多少等),而忽视了路的空间性。也就是说,我们潜意识里认为路是连接两个目的地的一维空间,它缺乏意义(meaningless)。月亮山腹地的道路研究表明,路在二维(平面)、三维(立体)的层面上都有着丰富的“文化价值”“话语”和不同主体的能动性(agency)充斥其中。在二维的层面,标语、合法商业广告、灰色广告以话语的形式展开激烈角逐;在三维的层面,路及路的两旁的立体空间被赋予了一个价值层面的差序格局——以公路为中心,越靠近公路的空间越具有价值。人们争相控制这些空间资源,建盖各种临时建筑、种植各种作物(哪怕只有几株)、甚至在一些路段晒谷物,在与国家争夺这些空间的过程中,这些手段体现了“不对称战争”或“弱者的武器”的策略性。在第四个维度(如果时间可以算作空间的维度)在两个方面展开。首先是作为物理空间的道路或道路网络是处在历史过程中的,并且会发生变迁[41],从都柳江的水路系统、月亮山的山路系统到现代公路系统、铁路系统,道路网络的变迁牵动着区域的中心与边缘的流变;其次是作为社会空间(social space)的道路具有生产性。不同主体、利益群体在道路空间里确立各自的位置、主权和地位,并由此展开激烈的话语角逐,不仅塑造了空间意义的多样性(diversity),也塑造了空间的异质性(heterogeneity),进而生产出了不同的社会空间。

总而言之,月亮山腹地的公路个案表明,当我们将空间和空间生产的视角引入道路,自然不难发现公路既是手段也是目的;既是自然(或物理)空间也是社会空间;既是想象性的和充满希望的,也是叙事性的;既是包容性的也是生产性的;既是资源性的也是话语性的(各种主体争夺作为资源的空间,并在其中展开了话语空间的博弈)。与此同时,当人们把路当成一个理所当然的交通载体并在其上飞速运转时,现代社会也许正在逐渐变成Virilio所指的“路主社会”(dromocratic society,类比“民主社会”democratic society而造出的概念)[13],这或许也是当代道路人类学何以可能的基点之一。

参考文献:

[1] DALAKOGLOU D. Toward an Anthropology of the Road[J]. Mobility in History, 2017, 8(1): 21 - 27.

[2] HARVEY P, KNOX H. Roads: An anthropology of infrastructure and expertise[M]. New York:Cornell University Press, 2015.

[3] DALAKOGLOU D. The road: an ethnography of (im) mobility, space, and cross - border infrastructures in the Balkans[M]. Manchester:Manchester University Press, 2017.

[4] 杨志强.“国家化”视野下的中国西南地域与民族社会——以“古苗疆走廊”为中心[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2014(3):2 - 9.

[5] 张应强.通道与走廊:“湖南苗疆”的开发与人群互动[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2014(3):30 - 35.

[6] 赵旭东,周恩宇. 道路、发展与族群关系的“一体多元”——黔滇驿道的社会、文化与族群关系的型塑[J]. 北方民族大学学报,2013(6):100 - 110.

[7] 周恩宇. 道路、发展与权力[D].北京:中国农业大学,2014.

[8] 王丽萍.滇藏茶马古道——文化遗产廊道视野下的考察[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[9] 翁乃群.南昆八村:南昆铁路建设与沿线村落社会文化变迁[M].北京:民族出版社,2001.

[10]刘文杰.路文化[M]. 北京:人民交通出版社,2009.

[11]周永明. 道路研究及其“路学”[J]. 二十一世纪,2010,120(4):71 - 78.

[12]ARGOUNOVA - LOW T. Narrating the road[J]. Landscape Research, 2012(2): 191 - 206.

[13] VIRILIO P,. Speed and Politics[M]. Translated by Polizzotti M, New York: Semiotext (e), 2006[1977].

[14]周永明. 路学:道路、空间与文化[M]. 重庆:重庆大学出版社,2016.

[15]周大鸣.道路研究的意义与途经[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2019(4):1 - 8.

[16]周大鸣,马露霞.青藏线上的城镇:路学视角下的县域实践[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021(3):30 - 35.

[17]李金兰. 道路改进与地方社会转型——以贵州榕江三宝侗寨为中心的考察[D].广州:中山大学,2021.

[18]伍磊.高速公路与社会变迁:基于湘西澎湖苗族村落的田野调查[J].贵州民族研究,2020(7):42 - 48.

[19]周大鸣,马斌斌.道路与族群互动——南丝绸之路上的都兰县及其研究[J].西北民族研究,2021(1):123 - 134.

[20]周建新,杨璐.跨国道路与族群发展——基于老挝贺人的田野调查[J].广西民族研究,2020(4):66 - 74.

[21]张锦鹏,高孟然.从生死相依到渐被离弃:云南昆曼公路沿线那柯里村的路人类学研究[J].云南社会科学,2015(4):98 - 104.

[22]朱凌飞. 修路事件与村寨过程——对玉狮场道路的人类学研究[J]. 广西民族研究,2014(3):69 - 78.

[23]张辉,李志农.道路、发展与认同——滇藏公路与奔子栏藏民国家认同的构建与维系[J].原生态民族文化学刊,2020(1):123 - 131.

[24]LARKIN B. The politics and poetics of infrastructure[J]. Annual review of anthropology, 2013, 42: 327 - 343.

[25]张雨男.路、国家与鄂伦春社会文化变迁[J].开放时代,2020(4):212 - 223.

[26]田荣,马海龙.道路与聚落变迁——基于青藏铁路及公路沿线乌兰县地区的人类学研究[J].青藏高原论坛,2020,8(2):37 - 43.

[27]李鹏.高铁修建过程中的人群关系与文化——基于广西壮族村落的研究[J].黑龙江民族丛刊,2019(2):78 - 82.

[28]杨梅.道路建设与现代民族国家建构——民国时期乐西公路的个案研究[J].原生态民族文化学刊,2020(6):58 - 65.

[29]SNEAD, J. E., ERICKSON, C. L., & DARLING, J. A. (Eds.) . Landscapes of movement: trails, paths, and roads in anthropological perspective[M]. Philadelphia:University of Pennsylvania Press, 2011.

[30]趙丽江,于业芹.植入与统一:高铁驱动民族地区空间重构及统一的作用机制[J].广西民族研究,2020(4):43 - 49.

[31]ARJUN APPADURAI.Introduction: commodities and the politicts of value [C]//ARJUN APPADURAI, eds.The social life of things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

[32]吴兴帜.延伸的平行线:滇越铁路与边民社会[M].北京:北京大学出版社,2012.

[33]王健,陈兴春,黄雨霞.地方感知与历史叙事——以都柳江下游梅林村为例[J].原生态民族文化学刊,2019(6):110 - 119.

[34]SCOTT J C. The art of not being governed[M]. New Haven:Yale University Press, 2009.

[35]王杰,杨元龙,范锡彪.苗族栽岩议榔辞经典(苗汉对照)[M].贵阳:贵州大学出版社,2018.

[36] FOUCAULT M. Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972 - 1977[M].New York:Vintage, 1980:148.

[37]LEFEBVRE H. The Production of Space[M]. Blackwell: Oxford, 1991:37.

[38]戴维·哈维.后现代的状况[M].阎嘉,译,北京:商务印书馆,2013.

[39]詹姆斯·C.斯科特.弱者的武器[M].南京:译林出版社,2011.

[40]INGOLD T. Culture on the ground: The world perceived through the feet[J]. Journal of material culture, 2004, 9(3): 315 - 340.

[41]张应强,周凯.驿道开发与空间生产:明清黔东南区域社会结构的过程探析[J].贵州民族研究,2021(2):150 - 156.

[责任编辑:吴 平]