大数据赋能循证课例研究中的知识治理

2021-12-14王陆郑志生张敏霞冯涛叶虹

王陆 郑志生 张敏霞 冯涛 叶虹

[摘 要] 为了解决课例研究中知识生产能力不足、教师改变没有抓手且缺乏知识创新等问题,文章通过引入大数据赋能的知识治理方法,采用课堂观察方法和行动研究方法对课例研究组织进行了层级治理和关系治理,变革了课例研究组织中的组织结构,设计了大数据赋能的知识治理协调机制,并采用内容分析法对课例研究活动中的录音和文本等过程性资料进行了系统分析,最后得出研究结论:知识治理促进了组织知识生产方式的变革,带动了组织知识结构的优化,促使教师的角色发生了根本性改变,助推了数据赋能的教师循证改变等。同时,研究也发现知识治理中协作机制的作用尚未得到充分发挥,反映出当前循证课例研究组织中大学研究者与中小学教师的持续性对话还比较薄弱,有待进一步加强与改进。

[关键词] 知识治理; 课例研究; 循证实践; 大数据

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 王陆(1963—),女,北京人。教授,博士,主要从事教育大数据与智能学习支持环境研究。E-mail:wlcnu@263.net。

一、问题的提出

课例研究作为一种“改变21世纪教师专业发展的强有力途径”[1],最早始于日本的“授业研究”[2],并逐渐在世界范围内得到推广应用,被认为能够有效促进教师的教学改进和专业发展[3],具有突出的反思性实践特征,既是一种研究,也是一种反思性实践[4]。课例研究是一种基于课例,集教师合作、反思与教学改进于一体的教师专业发展途径,具体包括:课前确定课例研究的问题,针对问题开展团队集体备课;课中由团队中一名教师授课,其他教师进行课堂观察;课后访谈学生,并基于观察和访谈数据,集体反思如何进一步改进教学[5]。有研究者指出,课例研究具有提高教师协同知识建构水平[6],提升合作学习与反思的能力[7],增强教育信念和教师工作积极性[8-9],加速教师从新手到专家的专业层次提升[10]等积极作用。

进入21世纪后,具有中国特色的课例研究,如“听评课活动”“基于教研活动的磨课研究”“教例分析”“校本教研”“校本研修”等教研活动逐步兴起[11-12],但受现实中种种因素的制约,课例研究的作用却一直没有得到很好的发挥[13]。在课例研究的本土化过程中,课例研究存在着较为严重的形式化现象,诸如教师知识储备不足、开展课例研究的时间不足、环境资源不足、教师研究能力不足,以及学校内缺乏合作性文化等问题[10,13-14]。在主体性方面,课例研究基本以行政方式加以推进,故教师作为研究者缺乏问题意识,主观随意性明显,教师主体作用难以发挥,参与的教师处于被动状态,积极性不高[12,15]。在研究方法层面,课例研究缺乏必要的研究方法和持续的系统化研究,出现了教学缺研究、课题缺实效、盲目跟风、只重局部、急于求成的标签化现象[16-18]。在研究成果的提炼与表达方面,也存在着理论建构不足、系统梳理不强、成果形式单调和成果共享不足等问题[19]。

综上所述,课例研究明显缺乏指向原理、规律、技艺能力等方面的知识生产,致使大量课例研究成果只能使教师达到知其然但不知其所以然的水平;同时,因为课例研究也缺乏指向知识来源的知识生产,造成教师获取解决问题或困难所必需的知识途径窄化而陷入知识困境,形成了教学法创新的瓶颈,以及教学改进没有抓手和策略缺失等现状。

本研究针对课例研究中存在的诸多问题,聚焦大数据赋能循证课例研究中的组织变革及知识贡献提升两个知识治理的焦点问题,以大数据赋能知识治理为循证课例研究改进的具体途径,通过改变组织结构和提供相应的大数据赋能的知识治理机制,提升大数据赋能循证课例研究的组织知识生产效能。

二、文献综述

(一)循证课例研究

参考美国教育部教育研究与改进助理秘书格罗夫·怀特赫斯特对循证教育下的定义[20],循证课例可以界定为:依据专业智慧与最佳可利用的证据的融合,集大学研究者与中小学教师的合作、反思、教学改进于一体的教师专业发展范式。循证课例研究使得参与研究的教师在深度学习过程中,不仅进行知识积累,还能激发参与者激活内在的学习动机,促使其获得更多的学习经验,在分析、综合、评价和创造等高阶思维的支持下,实现基于反思的知识创新与整合,进而对自身的教学行为进行优化并发展完善实践性知识。

社会文化理论、变异学习理论、教师学习共同体理论和协作知识建构过程模型理论共同构成了循证课例研究的理论基础[21-26]。按照社会文化理论的观点,循证课例研究中的课例是一种中介工具,也是一种证据媒介。根据变异学习理论的观点,循证课例研究中的课例是蕴涵了逻辑结构的、直观的、具有意向性的证据。依据教师学习共同体理论的观点,课例既是教师学习共同体分享的资源和开展沟通與交流的原始证据,又是共同体成员共同创造的再生证据,即循证课例中的证据具有生成性和动态性。按照协同知识建构理论的观点,课例是一种伴随知识生产周期的、具有生命周期特征的证据。

(二)知识及知识的分类

知识是人类在改造世界的社会实践中获得的认识与经验的总和,教师的知识观会极大地影响教师的课程观和教学行为[27]。知识是一个开放的生态系统,具有波粒二象性而拥有动态的发展过程[28],因此,知识的获取过程也是一个知识生成的过程。

知识的分类研究反映了不同学科的独特视角和价值追求,新的知识分类方法往往可以促使研究思路的转化,形成新的研究路径,推动新的成果出现[29]。最为基础和常用的知识分类方式是将知识分为言传知识和意会知识,也被称为显性知识与隐性知识[30]。显性知识与隐性知识的分类揭示了人的内在认识的底蕴与人类活动的关系,把人自身的活动看作知识动态生成和表达的源泉[31]。按照这一框架,很多研究者认为教师的知识可以理解为理论性知识和实践性知识的连续体[32-34],其中实践取向的实践性知识是教师专业发展的知识基础[35]。

以波兰尼的知识分类为基础,经济合作与发展组织(OECD)于1996年提出了一个新的知识分类框架,将知识分为了四种类型:(1)是何类知识(Know-what),即关于事实方面的知识,也被称为知识的知识;(2)为何类知识(Know-why),即关于原理和规律方面的知识,是系统理解的知识;(3)如何类知识(Know-how),即关于技能和能力的知识,聚焦于运用先进技能解决问题的知识;(4)由何类知识(Know-who),即知道谁能做的人力资源方面的知识,在信息时代如何获取和应用这类知识已经显得越来越重要[36-37]。是何类知识和为何类知识属于显性知识,可以通过读书、听课或查阅专业数据库等获得;而如何类知识和由何类知识属于隐性知识,在专业领域中前者需要通过学徒制等方式做中学才能获得,后者需要在实践中或非正式渠道的知识转移才能获得[36-37]。可以看出,经济合作与发展组织(OECD)的知识分类方法细化了显性知识和隐性知识的类别,丰富了知识类型的研究。

根据知识创造的载体不同,组织知识可以划分为个人知识和集体知识,个人知识由个人创造,存在于组织成员个体之中,而集体知识是由集体创造的,存在于组织群体之中[38]。根据组织边界的划分,也可以将知识划分为内部知识和外部知识,内部知识指组织内成员的个人知识与集体知识的总和,而外部知识指组织边界外的知识[39]。涉及组织知识的个人知识与集体知识、内部知识与外部知识的知识划分方法突出了知识的波粒二象性的属性特征,为组织知识的传播、共享和创新提供了新的研究视角。

(三)大数据赋能的知识治理

知识治理是从交易成本经济学出发,旨在从战略层面识别、克服、解决存在于组织与知识过程之间的衔接问题的新概念[40]。知识治理被认为是以实现知识利用、获取、选择、共享和创造的最优化为目标,以适当的组织结构和协调机制为途径,促进组织内与组织间知识的交换、转移和共享的知识管理活动[40-41]。知识治理的核心是组织结构和协调机制的建立、调整与重组[42]。

循证课例研究往往需要大学研究者与中小学教师构成研究与实践的伙伴关系(Research-Practice Partnerships,RPPs)。然而,大学研究者所从事的教育研究与中小学教师所从事的教学实践之间存在着明显的差距。当两个不同属性的团队构成一个循证课例研究组织的时候,组织内部存在着明显的知识差异性、不对称性、沟通不完整性、知识稀缺性及集体行动障碍等知识困境[43],从而会导致组织与知识过程之间出现较大的“裂口”[44],严重影响证据作为知识的产生、利用、获取和共享,阻碍循证课例研究组织的知识生产,引发前已述及的课例研究中的诸多问题。在面对知识与组织的间隙以及组织结构设计的缺口时,可以选择组织结构的调整或变革作为知识治理机制,对知识处理过程进行治理,以减少组织间与组织内知识共享、知识整合和知识创新的成本[45-46]。为此,只有对循证课例研究组织同时采用层级治理和关系治理两种知识治理模式[47],才能使循证课例研究成为教师知识生产的催化剂,提高教師知识生产中知识创新和知识复制与传播的效率[48],提升循证课例研究的知识贡献。

随着大数据智能时代的到来,大数据的精准数据追溯能力、协同数据驱动能力和可视化数据决策能力在打破原有精英知识生产方式的同时,给知识生产带来了革命性变革,也给组织通过大数据赋能知识治理、提升组织知识生产能力带来了可能。与过往单一的知识生产方式相比,大数据智能时代的知识生产是基于理论驱动与数据驱动相混合的新的知识生产方式[49]。因此,陈丽教授等指出,当前信息时代的知识生产主体正在从精英化知识生产转变为全人类社会化的知识生产,知识生产也出现了碎片化和迭代演化等特征[50]。

三、研究设计与研究方法

本研究选取了厦门市思明区开展的“基于教育大数据的教学研究项目”中子课题6“基于大数据观课视角下的小学数学深度教与学行为的实践与研究”(简称子课题6)为知识治理研究的对象。子课题6共32名成员,包括18.92%的新手教师、43.24%的胜任教师和37.84%的成熟教师。为子课题6提供知识治理服务的团队由5名成员组成,包括2名正高级职称的专家、1名副高级职称的专家、1名在读博士生及1名课题组协调秘书。由此构成了子课题6成员和知识治理服务两个相互关联的循证课例研究组织。

本研究采用了课堂观察方法和行动研究方法,收集了自2020年10月至2021年7月开展的6次涉及2个主题“聚焦问题设计改进”和“聚焦合作学习改进”两大专项知识治理活动的所有过程性资料,包括按月收集到的集中开展循证课例研究活动中的录音和文本资料,并通过运用OECD提出的知识分类框架和阿克曼与巴克提出的组织学习四机制框架对过程性资料进行了内容分析。

本研究以月为时间单位,参照行动研究的四个环节开展研究,具体研究流程包括:提出知识治理方案设计、按月开展知识治理行动、按月观察循证课例研究活动,以及按月对所获得的过程性资料进行内容分析后的深入反思,再修改完善知识治理方案,共进行了6轮循环迭代。

四、知识治理实施与效果分析

实践不仅是一种获得知识的途径,也是保持或改变这种知识并进行生产和再生产的社会方式[51]。

(一)循证课例研究组织中的结构变革

教师的协同知识建构与反思水平是制约其专业发展水平的两大因素[52-53]。循证课例研究的过程是以问题为动力,在特定的情境中通过教师群体的反思、互动和讨论,最终获得教学改进方案的过程[54],也是重构知识与反思经验创造新知识的持续过程。为此,组建了知识建构小组和反思支持小组分别负责在循证课例研究中的知识生产和知识生产的优化;增加专门的知识治理服务团队以优化调整循证课例研究组织的结构,减少组织内知识整合和知识创新的成本。

为了促进知识建构小组、反思支持小组和知识治理团队三者之间的知识流动,针对循证课例研究组织进行知识治理的同时,采用了层级治理模式和关系治理模式。所谓层级治理模式属于权威模式的一种,子课题负责人在制定课题研究的规定和规则方面起主导作用,主要用于提升知识流动的效率;而关系治理模式是由子课题研究的参与者各方共同制定和调整彼此的合作规范与惯例,主要用于创建知识分享的知识流动通路。

循证课例研究组织中的知识流动过程是知识生产与优化的过程,共包括五个呈闭合循环回路的阶段:知识传播阶段、知识表示阶段、知识积累阶段、知识交流阶段和知识重用阶段,意味着在组织的生命周期内知识流动是不停止的。与传统课例研究所不同的是,循证课例研究组织不再仅仅依靠外部知识源的知识扩散和自身经验作为问题解决的依据,而是通过知识获取、知识组织、知识存储、知识整合和知识创新等多种知识活动,在课题研究团队多主体协同下获得教学改进的决策方案,建构基于证据的组织知识,最终获得循证式问题解决方案。因此,循证课例研究的知识生产是以证据为核心、以教学改进为焦点的组织知识。在每一种知识活动中,循证课例研究组织都是由知识治理服务团队、知识建构小组和反思支持小组作为三个相对独立又相互联系的子组织构成的,且知识流动既有子群内部的知识流动,也有子群之间的知识流动。由子课题6成员构成的知识建构小组和反思支持小组是知识流动的推动者,也是完成知识创新的主体。

(二)大数据赋能知识治理的协调机制设计

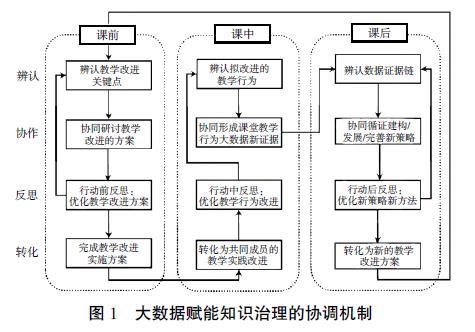

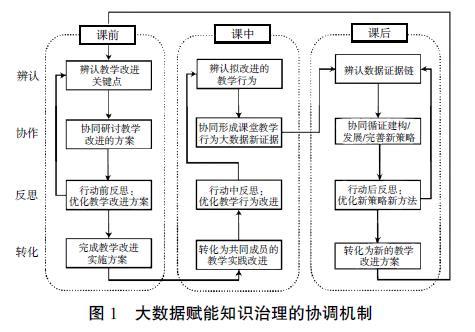

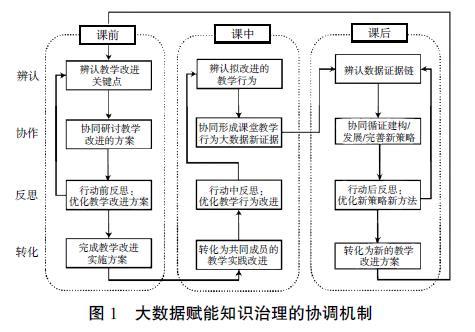

机制是指各要素之间的结构关系和运行方式,知识治理机制的设计是知识治理的核心[55]。由于循证课例研究是一种跨领域的教师专业学习方式,为此,笔者在设计知识治理的协调机制时,采用了阿克曼和巴克针对跨领域合作研究提炼出的“辨认、反思、协作和转化”四种组织学习机制[56],作为大数据赋能知识治理机制的协调机制,具体如图1所示。

图1所示的大数据赋能的知识治理协调机制覆盖了课前、课中和课后三个阶段,包含了辨认、反思、协作和转化四種组织学习机制,体现出层级治理和关系治理两种治理模式,融合了理论驱动与数据驱动两种知识生产方式,包括了知识生产与优化两种治理任务:

第一,主协调机制。以阿克曼和巴克提出的四种组织学习机制为基础。其中,辨认机制是指能够确切地定义出一种具体实践,并能描述它与另一种实践的不同之处;协作机制是建立在对话沟通关系之上,将两个实践领域之间工作融合为常规化的过程;反思机制是指在辨认的基础上,将两个实践领域的参与者的观点联系起来,既能明确自己的观点,也能根据来自不同实践领域的他人观点进行反思;转化机制是指能够在不同实践领域中的共享问题空间中识别问题,能够建立起混合实践的措施并将其融入彼此的协作规范中。无论知识建构小组还是反思支持小组,都要在知识治理活动中主动地运用这四种主协调机制开展循证课例研究,完成知识的生产与优化。

第二,辅助协调机制设计。辅助协调机制主要针对知识治理团队和知识建构与反思支持两个小组在循证课例研究的具体情境中进行知识生产与优化时能够更好地彼此协同支持,辅助协调机制包括了双方正式对话与非正式对话的沟通交流机制,基于课堂教学行为大数据循证的矛盾调节机制,以及数据共享与研究成果共享等信息共享机制。

第三,大数据在知识治理的协调机制中扮演了多重角色并发挥多种作用。首先,大数据作为循证课例研究中的证据模型,起到了将课例视频或现场课的非结构化数据转化为结构化、可视化数据的编码作用;其次,可视化的大数据分析结果支持了数据和意义的双向互动,起到了支持知识建构小组和反思支持小组在知识获取、知识组织、知识存储、知识整合和知识创新等知识活动中形成多元理论构念模型的作用;最后,大数据在循证课例研究的知识生产过程中,不断发生裂变,产生的能量也提升了组织的效能,起到了赋能组织知识生产与优化的作用。

第四,知识治理机制构成了一个自优化的闭环回路,每一轮循环都是一次经验和知识的迭代与优化。针对课前、课中和课后三个循证课例研究的阶段,分别预设了不同的知识治理标志性成果,课前聚焦完善教学改进实施方案,课中聚焦在转化循证课例研究组织成员的教学实践改进和基于情境产生的新经验,课后聚焦在循证建构、发展和完善新经验以及形成新的教学策略和新的教学改进方案上。

综上所述,循证课例研究中的知识治理机制形成了高阶学习、整合性学习和反思性学习三个相互关联的深度学习层级,完成了把原始信息转变和融合为对解决问题有用的知识的过程。其中,高阶学习以分析、综合、评价和创造等能力的培育为基础,连接整合性学习和反思性学习;整合性学习主要体现在以群体知识建构为基础的知识建构小组的知识生产活动中;反思性学习则主要体现在以个体反思加群体反思为核心的反思支持小组的知识生产优化活动中。

(三)知识治理效果分析

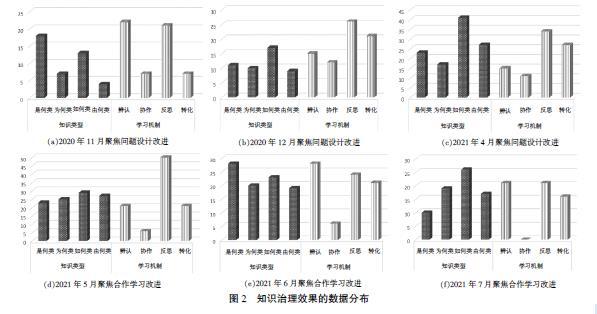

知识治理的目的是降低组织知识生产的成本,使知识生产与优化过程的收益最大化[46]。通过对研究对象在开展循证课例研究“聚焦问题设计改进”和“聚焦合作学习改进”两大活动中初期、中期和后期的录音和文本资料进行的内容分析,可以得出如图2所示的知识治理效果的数据分布图。

第一,大数据赋能知识治理机制对循证课例研究组织的知识结构产生了正向影响。循证课例研究组织生产的是何类知识降低了-44.44%,为何类知识增长了171.43%;属于隐性知识的如何类知识和由何类知识分别增长了100.00%和325.00%。隐性知识得到显著的增长与发展,表明知识治理使得循证课例研究组织在拥有了更多关于为什么要进行教学改进的原理和规律的为何类知识基础上,获得了大量的运用先进技能解决问题的“做出来”的如何类知识,由此促进了组织的问题解决能力的提升;同时,组织还大量获得了由何类知识,极大地丰富了知识获取的渠道,提升了循证课例研究的可持续发展的能力。

第二,大数据赋能知识治理机制对“聚焦问题设计改进”阶段的知识结构产生了正向影响。在初期阶段,辨认机制和反思机制起到了主要的作用,此时,知识建构小组和反思支持小组借助课堂教学行为大数据等知识建构与反思工具,首先发展起来的是何类知识和如何类知识。例如:“在课堂教学行为的观察过程中,鼓励学生提出问题的行为数据为零”等指向事实性的是何类知识;“我们在备课的过程中可以适当地设计引发认知冲突的问题,引发学生的思考和思辨,培养他们的批判性思维”等指向策略性的如何类知识。在中期阶段,反思机制与转化机制起到了关键性作用,并促进研究团队成员获得了更多的指向策略性的如何类知识,例如:“我们不要一味地去提高阶问题的数量,而是应该在教学的整个过程中关注高阶问题与低阶问题的组合,以及不同问题层次间的递进”。在后期阶段,仍然是反思机制与转化机制起主要作用,促进了组织持续获得更多的如何类知识和指向知识获取渠道的由何类知识,例如:“从刚才陈鹏教授的专题培训中,让我们意识到这节课教师在设计对话深度的时候没有按照问题链进行整体的设计。”这种由何类知识有效链接了大学研究者与中小学教师两个不同实践领域的知识,促进了不同领域的知识融合,为知识创新奠定了重要基础。

第三,大数据赋能知识治理机制对“聚焦合作学习改进”阶段的知识结构的变化产生了正向影响。在初期阶段,随着知识治理过程的逐渐深入,研究团队成员的反思水平也得到显著提升,因此,反思机制起到了突出的作用,比较均衡地发展了如何类、由何类、为何类和是何类知识。在中期阶段,辨认机制、反思机制和转化机制的作用都非常强,是何类知识显著增长,例如:“课堂中好的问题能带给学生更多的探索空间和思维的深度,我们可喜地看到这节课有采集到对话深度三和对话深度四的数据,且对话深度四的数据高于全国常模数据水平。”表明研究团队成员已经能够从错综复杂的教学现象中初步识别出教学的本质。在后期阶段,辨认机制、反思机制和转化机制持续发挥主导作用,促进了如何类知识和为何类知识的增长,例如:“第一,需要基于教学目标和学情找准教学的落点;第二,要用问题串的方式设计教学主线”等如何类知识,以及“在相对复杂的教学情境中,让学生利用多方面的知識、能力和方法去发现问题、理解问题、解决问题并产生新的问题,可以促进教师的深度教和学生的深度学”等为何类知识。

第四,综合分析课堂教学行为大数据和知识结构治理效果,可以发现目前循证课例研究在知识生产与优化的过程中还存在一些短板:(1)知识生产能力有待进一步提高,特别是生产高复杂度的是何类知识和为何类知识的能力不足,目前只能生产较为简单的是何类知识,表现在团队成员所生产出的是何类知识都是由单一维度的数据证据链所构成的,缺乏借助课堂教学行为大数据生产较长的基于综合数据证据链的复杂度高的是何类知识等;(2)知识生产的优化需要大幅度提升团队成员的反思水平,目前循证课例研究组织还需要深度优化所提出的指向原理性知识的为何类知识,例如,在认识影响深度教与学因素的问题上,研究团队成员需要从问题类型、问题结构和理答方式等多维度上进行综合性反思,提升为何类知识的建构与优化的水平。

五、研究结论与反思

循证课例研究旨在使教师通过研究和专业学习而成为更好的教师和教育者。本研究通过对循证课例研究组织结构的变革调整,以及设计并实施了大数据赋能的知识治理协调机制,得出以下三个研究结论:

第一,知识治理促进了组织知识生产方式的变革。知识生产包括知识创新和知识的复制或传播[57]。循证课例研究在知识复制和知识传播的基础上,强化了知识创新,循证课例研究的如何类和由何类两类隐性知识得到了显著提升,而作为原理性知识的为何类知识也得到大幅提升,提升了课例研究的知识贡献,表明中小学教师已经能够运用自己的语言和自己积累的经验库,对课堂中遇到的问题根据自己的价值观赋予意义并进行分析,在循证课例研究的过程中通过与情境的对话和与同侪的对话不断地对问题解决方案进行重构,最终产生出服务于教学行为改进的实践性知识。

第二,知识治理促使教师的角色发生了根本性改变。循证课例研究用实践表明,知识生产的主体是知识建构小组和反思支持小组的成员,教师从知识生产的旁观者转变为知识生产的推动者,从知识的消费者转变为教育改革与教育理论创新的主体和知识的生产者[58]。循证课例研究所开展的反思性实践,其核心推动了理论实践化和实践理论化之间的有机互动,生产出更多具有情境性的、鲜活的实践性知识,并成为组织知识的核心,赋予了组织知识独特的特性。

第三,知识治理助推了数据赋能的教师循证改变。大数据的深度嵌入,重塑着循证课例研究的实践与意义生成,促使教师在课例研究中从“基于经验”向“数据驱动”转变,改变了以往教师很少能够依据数据证据决策教学改进的现状。循证课例研究让参与者像专家一样学习,主动将学习的外部因素转化为自主学习的动力,在达到全面而系统的理解或掌握新知识的渐进过程中促进领域知识和能力的发展[59],实现持续的循证教师改变,最终将迈向专家型教师。

第四,知识治理中的协作机制的作用尚未得到充分的发挥。循证课例研究特别强化外部组织与内部的知识流动,但本研究的结果反映出当前循证课例研究组织中大学研究者与中小学教师的持续性对话还比较薄弱,有待进一步改进。虽然辨认机制和反思机制更加以意义为导向,但显而易见的是,协作机制和转化机制是由循证课例研究组织中各方的具体行动构成的,即使转化机制在知识治理过程中产生了所谓的混合实践,也并不意味着当下的实践已经完全融合为转化的结果,只有协作机制和转化机制都充分发挥了作用,才可以使循证课例研究组织中各方的知识活动变得更加一致和有效。

第五,未来教师的数据分析技能和基于数据的决策方法会成为促进教师发生精准改变的有效途径[60]。这意味着,需要加强循证课例研究组织在知识生产中的溯因推理、归纳推理和演绎推理,以及它们的综合运用,以进一步提升教师对数据现象的理解。为此,教师的改变也需要更多的精准支持服务。

大数据赋能循证课例的知识治理导致了知识生产方式的重构,意味着大学研究者和中小学教师已经开始在课例研究的领域范畴中,突破知识范畴和视野的固化,迈出了跨学科或多学科合作研究中发展与创新知识的重要一步。

[参考文献]

[1] 杨玉东.课例研究的国际动向与启示[J].全球教育展望,2007,36(3):47-49.

[2] STIGLER J W, HIEBERT J. The teaching gap: best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom[M]. New York: Free Press,1999.

[3] 陈向明.跨界课例研究中的教师学习[J].教育学报,2020,16(2):47-58.

[4] 陈向明.教育改革中 “课例研究”的方法论探讨[J].基础教育,2011(2):71-77.

[5] AKIBA M, WILKINSON B. Adopting an international innovation for teacher professional development: state and district approaches to lesson study in Florida[J]. Journal of teacher education, 2016,67(1):74-93.

[6] 杨彦军,童慧.基于课例研究的教师知识协同建构模型及其实践效果研究[J].电化教育研究,2015(12):103-108.

[7] 赵德成.教师成为研究者:基于课例研究的分析[J].教师教育研究,2014(1):75-80.

[8] WATANABE T. Learning from Japanese lesson study[J]. Educational leadership,2002(60):36-39.

[9] SCHMIES H A. The impact of lesson study on faculty development in post-secondary education[D]. Minneapolis: Capella University,2011.

[10] 袁丽,胡艺曦.课例研究对促进教师专业发展的作用、不足与改进策略——基于文献的考察[J].教师教育研究,2018,30(4): 99-105.

[11] 杨玉东,严加平.究竟什么是中式课例研究——背景、内涵和特征解读[J].上海教育科研,2020(10): 38-44.

[12] 袁丽,胡艺曦,王照萱,等.论循证课例研究的实践:教师教育的新取向[J].教师教育研究,2020(4):17-23,44.

[13] 吕敏霞.课例研究新进展历程中的问题:美国的实践与启示[J].世界教育信息,2011(10):42-45.

[14] 王荣生,高晶.“课例研究”:本土经验及多种形态(上)[J].教育发展研究,2012,32 (8):31-36.

[15] 胡惠闵,刘群英.我国中小学教学研究组织的发展及其困境[J].教育发展研究,2012(2):1-8.

[16] 常立钢.像做课题一样研究教学——中小学教师“课堂教学微研究”实践探索[J].基础教育课程,2020(1):28-33.

[17] 刘贵华,杨清.从标签式趋同到内涵式多样——生态课堂研究的回顾与前瞻[J].教育研究,2011(12):54-58,86.

[18] 杨清.后模式时代的学校课堂教学变革:从标签化多样到内涵式多元[J].中国教育学刊,2016(9):51-56.

[19] 王真东,杨贤科,尧逢品.中小学教育科研课题成果的不足与展望[J].上海教育科研,2021(4):23-28.

[20] WHITEHURST G J. Evidence-based Education[EB/OL].(2002-10-03)[2021-07-21]. http://ies.ed.gov/director/pdf/2002_10.pdf.

[21] 張虹,何宇恒,朱惠莲.国内外课例研究述评(2009—2019)——现状与展望[J].中国外语,2020(3):55-62.

[22] VYGOTSKY L S. Thought and language[M]. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1986.

[23] ENGESTR?魻M Y. Learning by expanding: an activity-theoretical approach to developmental research[M]. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy, 1987.

[24] MARTON F, RUNESSON U, TSUI A B. The space of learning[C]//MARTON F, TSUI A B(Eds.). Classroom Discourse and the Space of Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2004: 3-40.

[25] AKIBA M, MURATA A, HOWARD C C, et al. Lesson study design features for supporting collaborative teacher learning[J].Teaching and teacher education, 2019, 77: 352-365.

[26] STAHL G. A model of collaborative knowledge building[C]//FISHMAN B, O'CONNOR D S(Eds.). Fourth International Conference of the Learning Sciences. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2000:70-77.

[27] 夏永庚,童强.教师知识观中的问题及其重建[J].当代教育科学,2006(9):7-12.

[28] 王陆.教师在线实践社区的知识共享与知识创新的機理分析[J].电化教育研究,2015(5):101-107.

[29] 潘洪建.知识类型学与学习方式选择[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2005(1):127-130.

[30] POLANYI M. The tacit dimension[M]. New York: M. E. Sharp Inc,1967.

[31] 陈洪澜.论知识分类的十大方式[J].科学学研究,2007(1):26-31.

[32] CHARALAMBOS Y, HILL H, MCGINN D. Mathematical content knowledge and knowledge for teaching: exploring their distinguishability and contribution to student learning[J]. Journal of mathematics teacher education, 2020, 23: 579-613.

[33] 杨鑫.生存实践知识论视角下的教师知识观探析[J].西北师大学报(社会科学版),2021(4):77-83.

[34] 李伟.教师知识分享:瓶颈、过程与系统促进策略[J].教育发展研究,2021(12):28-36.

[35] 陈向明.实践性知识:教师专业发展的知识基础[J].北京大学教育评论,2003(1):105-113.

[36] 世界经济合作与发展组织秘书处.以知识为基础的经济[R].巴黎:经济合作与发展组织(OECD),1996.

[37] 吕卫文.知识生产概念的新界定[J].科技管理研究,2008(9):221-223,228.

[38] NONAKA I. A dynamic theory of organizational knowledge creation[J]. Organization science,1994,5(1):14-37.

[39] 疏礼兵.组织知识、知识分类和知识特性[J].情报杂志,2008(1):76-79.

[40] GRANDORI A. Neither hierarchy nor identity: knowledge-governance mechanisms and the theory of the firm[J]. Journal of management & governance, 2001, 5(3):381-399.

[41] GRANDORI A. Governance structures, coordination mechanisms and cognitive models[J]. Journal of management & governance, 1997,1(1):29-47.

[42] 李维安.探求知识管理的制度基础:知识治理[J].南开管理评论,2007(3):1.

[43] 杨立华.知识困境及其解决方式:以环境治理为例的博弈模型构建[J].中国行政管理,2010(10):112-116.

[44] 于淼,朱方伟,张杰,孙昭.知识治理:源起、前沿研究与理论框架[J].科研管理,2021(4):65-72.

[45] FOSS N J, MAHONEY J T. Exploring knowledge governance[J]. Int. J. Strategic change management,2010,2(2/3):93-10.

[46] 姚伟.知识治理研究回顾:成因、现象、表现维度、机理及作用综述[J].软科学,2013(11):121-126.

[47] COLOMBELLI A, PAOLUCCI E, UGHETTO E. Hierarchical and relational governance and the life cycle of entrepreneurial ecosystems[J]. Small business economics,2017,52(2):505-521.

[48] HARTMANN U, DECRISTAN J. Brokering activities and learning mechanisms at the boundary of educational research and school practice[J]. Teaching and teacher education, 2018,74:114-124.

[49] 吕正兵.数据驱动型知识生产与数据权力场域[J].青年记者,2021(9):51-52.

[50] 陈丽,逯行,郑勤华.“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化[J].中国远程教育2019(7):10-18.

[51] 迈诺尔夫·迪尔克斯.组织学习与知识创新[M].上海社会科学院知识与信息课题组,译.上海:上海人民出版社,2001.

[52] 郭炯,霍秀爽.网络教学研讨中教师协同知识建构研究[J].中国电化教育,2014(3):101-109.

[53] 张婉莉.从教师反思透视合作学习的教师专业发展路径[J].教育研究与实验, 2015(5):89-96.

[54] 胡相峰.专业化背景下教师学习的特点论略[J].教育评论,2005(6):52-55.

[55] 王影.组织知识治理模式及演化过程研究[J].中国科技论坛,2013(3):102-108.

[56] AKKERMAN S F, BAKKER A. Boundary crossing and boundary objects[J]. Review of educational research, 2011,81(2),132-169.

[57] 温芽清.知识产品生产机制探析[J].河北经贸大学学报,2007(2):13-18.

[58] KUMARAVADIVELU B. Individual identity, culturalglobalization, and teaching English as an international language: the case for an epistemic break[C]//ALSAGOFF L, RENANDYA W, HU G, MCKAY S. Principles and Practices for Teaching English as an International Language. New York: Routledge, 2012.

[59] 胡谊,吴庆麟.专家型学习的特征及其培养[J].北京师范大学学报(社会科学版),2004(5):51-52.

[60] DODMANA S L, SWALWELL K, DEMULDER E K,et al. Critical data-driven decision making: a conceptual model of data use for equity[J]. Teaching and teacher education, 2021,99:1-12.