智能时代卓越数字教师能力导向的“现代教育技术应用”课程重构

2021-12-14杨九民宁国勤郑旭东李文昊喻邱晨

杨九民 宁国勤 郑旭东 李文昊 喻邱晨

[摘 要] 培养大批高素质、专业化、创新型数字教师,是信息时代教师教育创新发展的基本任务,高等学校师范生公共必修课“现代教育技术应用”作为培养数字教师的主阵地,其课程内容、教学模式等要因事而化、因时而进、因势而新。文章从智能时代数字教师培养的发展趋势与现实挑战出发,提出智能时代数字教师能力框架,重构“现代教育技术应用”课程内容体系,发展线上与线下相结合、实体和虚拟相结合、课内教学与课外实践相结合的新型教学模式,以期为培养智能时代数字教师提供全新的视角。

[关键词] 人工智能; 现代教育技术; 数字教师

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 杨九民(1969—),男,湖北枣阳人。教授,博士,主要从事教学设计、教师教育研究。E-mail:yjm@mail.ccnu.edu.cn。

一、引 言

人工智能与教育的深度融合,使得教育从信息化逐步迈向智能化。技术的创新发展为新一代数字教师的培养目标提出了新要求,同时也给数字教师的培养实践提供了强大的新支撑[1]。数字教师的培养,不仅需要新技术支撑的环境,还需要引入新兴的学科知识体系和新理念驱动的教学模式。“现代教育技术应用”课程作为高等学校师范生公共必修课,肩负着培育师范生信息素养和信息化教学能力的责任,有必要重新审视其课程内容和教学模式。

二、数字教师:智能时代教师培养的

趋势与挑战

(一)数字教师及其能力结构

“数字教师”指的是具备较强的创新思维能力、良好的信息素养,尤其是信息技术与学科教学整合能力的新一代教师[2]。教育信息化的纵深发展使得教师的角色定位、存在价值和能力要求都发生了改变。教师的任务不仅仅是理解学科知识和教学方法之间的关系,同时,技术给教学带来了新的挑战,包括技术知识的发展,以及它如何在特定环境下与课程内容和教学模式相结合[3-4]。TPACK框架的提出拓展了舒尔曼(Shulman)提出的学科教学知识(PCK)框架,包括学科内容知识(CK)、教学法知识(PK),以及由这两种知识整合出来的复合元素学科教学知识(PCK)[5]。然而,TPACK框架一方面未能将TPACK视为独特的知识体,也忽略了除学科知识、教学知识和技术知识之外的教学情境因素[6]。ICT-TPCK框架则在此基础之上对TPACK框架进行了拓展,融入了学习者知识和教学情境知识,形成了五要素模型。随后,TPACK-XL框架通过对ICT-TPCK模型的分析,并在原有框架基础之上围绕技术、教学法、学习内容、学习者和情境五个维度对知识结构进行了细化[7]。此外,随着未来学习空间的不断演变和发展,空间(Space)因素在教师知识与技能架构中的重要性愈发凸显,由此发展出TPeCS(Technology, Pedagogy, Content and Space)框架[8]。与此同时,信息技术与教育教学的深度融合使得数字胜任力培养成为新的教育共识。欧盟发布的数字教师胜任力框架围绕专业化参与、数字化资源、教与学、评价、赋能学习和促进学习者数字胜任力六大方面对数字教师提出22项能力要求[9-10]。国内众多学者也围绕新一代的数字教师能力结构进行深入剖析。其中,“中小学教师的数字胜任力模型”从数字技术能力、数字教学能力、数字学习与创新、数字价值与追求、基本人格特质五个维度出发,将数字教师能力划分为25个构成要素[11]。

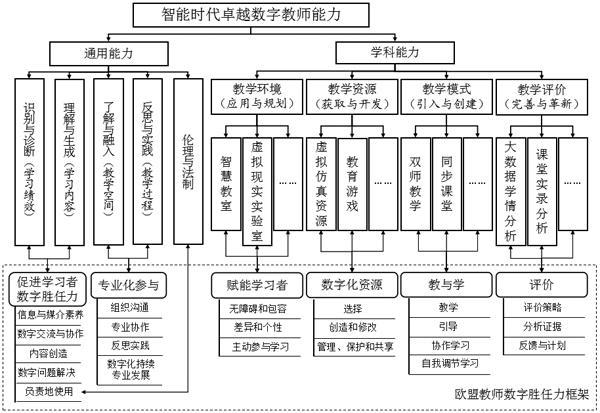

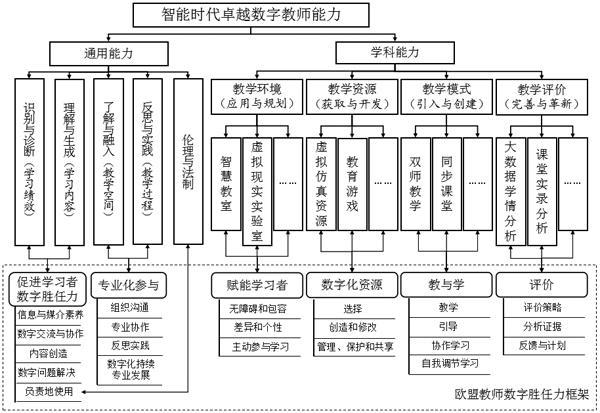

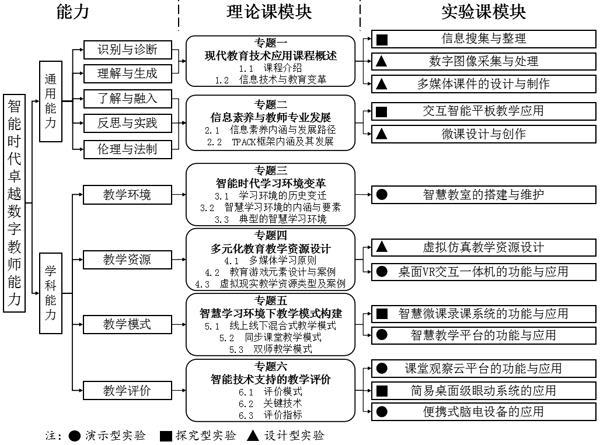

本文将智能时代卓越数字教师的能力划分为面向所有科目的通用能力和针对特定科目的学科能力。首先,依据TPACK框架不断延伸和拓展的内涵,分别围绕学习情境、教学情境和技术要求三个方面,将通用能力细化为识别与诊断学习绩效、理解与生成学习内容、了解与融入教学空间、反思与实践教学过程、伦理与法制五个维度。其次,通过分析对比如欧盟教师数字胜任力框架、中小学教师的数字胜任力模型等多个国内外教师专业发展框架,发现智能技术在学科教学中的应用始终离不开教学环境、教学资源、教学模式和教学评价四个环节。例如,在欧盟教师数字胜任力框架中,赋能学习者域着重关注数字技术在以学习者为中心的教学和学习策略方面的优势和潜力;数字化资源域着眼于有效和负责任地使用、创建和共享数字资源的能力;教与学域致力于管理和协调数字技术在教学和学习中的使用;评价域讨论如何使用数字技术来加强评估。以上四大胜任力域能够较好地匹配教学环境、教学资源、教学模式和教学评价四个环节。最后,根据当前师范生培养现状对部分能力进行完善和调整,由此构建出智能时代卓越数字教师能力结构,如图1所示。

智能时代卓越数字教师能力中,通用能力是对所有学科教师提出的信息技术应用能力要求。包括:识别与诊断学习绩效、理解与生成学习内容、了解与融入教学空间、反思与实践教学过程、伦理与法制。识别与诊断学习绩效是指教师能够利用多种信息技术工具进行学情分析;理解与生成学习内容是指教师能够利用信息技术促进对课程内容的理解并采用恰当的工具表征教学内容;了解与融入教学空间是指教师能够了解有关信息技术的基本概念与基本范畴,熟练操作各种教学设备并将其融入教学情境中;反思与实践教学过程是指教师实施教学时能够不断地框定问题情境,并在与现实情境的互动过程中不断检验和修正,从而形成丰富的实践性知识体系;伦理与法制是指教师在利用信息技术改进自己的课程教学时必须恪守的职业伦理、遵守的法律法规及承担的社会责任。学科能力则是在通用能力的基础上,为具体科目的智能技术应用提出的能力要求,主要围绕应用与规划智能教学环境、获取与开发多元教学资源、引入与创建智能教学模式和完善与革新新型教学评价四个环节。应用与规划智能教学环境是指教师能够在课堂教学中依据教学内容应用与规划如智慧教室、虚拟仿真实验室等多种智能教学环境;获取与开发多元教学资源是指能够通过专业网站等检索、甄别、评价和选择与教学目标相关的资源,并进行设计与加工以优化教学;引入与创建智能教学模式,是指教师能够在課堂教学中引入智能技术支持的新模式创新教学;完善与革新新型教学评价是指教师能够利用课堂实录分析技术、大数据挖掘技术等多种人工智能技术对学生进行全方位评价,并致力于创建新型评价机制。

(二)现行数字教师培养实践存在的问题与挑战

面向智能时代卓越数字教师能力培养的新要求,现行数字教师培养实践存在以下三个方面的问题:

一是现行能力标准与师范生培养不契合的问题。近年来,信息技术在教育教学中的不断应用,应运而生出多个教师信息技术能力标准。例如,《2017版ISTE教育者标准》、《欧盟教师数字胜任力框架》、《挪威教师专业数字胜任力框架》、联合国教科文组织《教师信息通信技术能力框架》和我国《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》。现行标准和框架大多面向在职教师提出,虽然国外部分框架中针对教师发展阶段与能力水平进行了分类,但与我国教师发展路径存在一定的偏差。与此同时,《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》的颁布实施已有七年,技术的创新发展使得能力标准中的部分条目不再符合当前教学实际。所以,理应围绕智能时代教育教学的新需求和师范生培养的实际构建出新的數字教师能力标准。

二是数字教师能力与现实培养相脱节的问题。智能教育场域中新兴技术的不断出现,要求数字教师应具备应用人工智能技术的意识、态度与能力,能够运用人工智能技术积极创建与学习内容相关的学习环境以支持课堂教学,能够在课堂教学中引入并不断创新教学模式以增强师生互动、生生互动,积极探寻智能教学的多元评价机制,从而促进人工智能技术与教育教学的深度融合。然而,在当前数字教师培养过程当中,理论基础知识占比过高,新兴知识获取机会欠缺,从而导致无法完全契合数字教师能力结构。人工智能技术发展与教育教学的系统应用一直处于动态变化过程中,由此,在“现代教育技术应用”课程体系中应注重前沿人工智能教与学知识的更新与补充[12]。

三是数字教师培养实践亟待与时俱进的问题。首先,教师培养离不开高质量的教师教育课程,数字教师的培养也需要相应的课程教学体系作为基础支撑。目前,高等学校普遍开设的教师教育课程有教育学基础、心理学基础和学科教学论等,这些课程仅能为教师学科教学知识的构建、生成和转化提供发展路径[13]。但无论是在培养目标还是在课程内容乃至资源支持上,都难以满足卓越数字教师培养的实际需要。其次,在资源多元化、数据规模化、计算智能化的背景下,人工智能等新兴技术蓄积了推进个性化教育的起步动能。卓越数字教师的培养,不仅需要新技术支撑的环境,还需要新理念引领的新型教学模式、策略与方法的创新应用。没有与环境和资源配套协调的教学模式、策略与方法,卓越数字教师培养的目标最终将无法真正落到实处。在个体智能发展与智能技术实践深度整合的跨学科的创新教育过程中,理应发展出线上与线下相结合、实体和虚拟相结合、课内教学与课外实践相结合等多种新型教学模式。

三、人工智能+“现代教育技术应用”课程内容体系创新

针对以上问题,以“现代教育技术应用”课程为主体,对人工智能时代数字教师培养的内容体系和教学模式进行重构与创新,非常必要和迫切。

(一)理念与思路

传统“现代教育技术应用”公共课在内容体系方面存在以下两个方面的问题:一是课程内容更新及配套教材出版滞后[14]。当前新兴技术的迅猛发展及与教育教学的深度融合,使得各种与“现代教育技术应用”课程内容相关的新教育理论、新教学方法和新教学技术不断涌现。而传统纸质教材修订周期过长,教材推广使用速度往往跟不上课程内容更新的步伐。二是实验教学学时占比低,课程内容重理论轻实践。理论内容占比过高,导致理论与实践相脱节、知识与能力相割裂,无法形成“知识促进能力习得,能力促进知识优化”的螺旋式增长。

基于人工智能+教育创新发展对数字教师能力培养与发展的现实挑战和未来需求,我们对融合了人工智能的“现代教育技术应用”公共课的内容体系进行以下两个方面的重构:一是优化课程内容,密切关注前沿理论与技术在教育教学中的应用,加强各类新技术与教育理念的联结,强调创新思维和信息素养的培养。二是强化实践导向,在课程内容上将知识学习、技能训练、创新实践和能力培养相融合,促进数字教师能力的提升。

(二)内容模块及逻辑关系

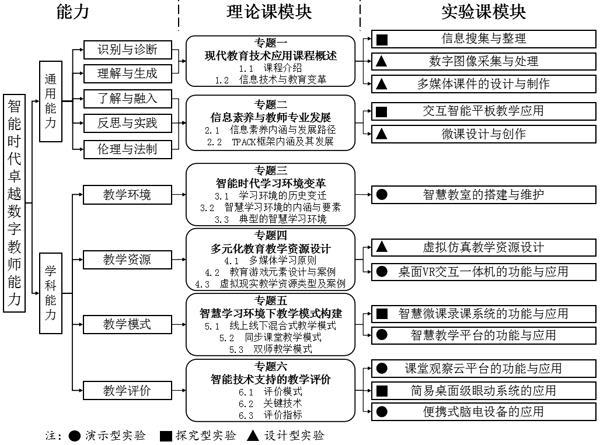

围绕智能时代卓越数字教师的通用能力和学科能力,将“现代教育技术应用”课程内容划分为理论课与实验课两大模块,旨在引导学生了解教育信息获取方法,掌握课程资源开发过程,熟悉智能教学环境构建,创新多种学科教学模式。理论与实践的融合贯通,形成“用理论指导实践,用实践深化理论”的良性循环,具体如图2所示。

通用能力的培养面向所有学科的师范生,由此,“现代教育技术应用”课程体系中的两个理论专题和五个实验项目将聚焦于此。理论专题从课程发展历程、定位与目标出发,引导师范生充分了解信息技术,认识技术的有效应用对于推进教育现代化、促进教育改革的重要作用,厘清信息技术与教师专业发展间的关系,并尝试对教学内容、教学方法和信息技术进行匹配,善于运用技术促进自我反思与实践,严格遵守与技术应用相关的法律法规与道德规范。此外,五个实验项目将依托理论知识体系,以信息化环境下教学设计为核心,帮助师范生能够熟练使用特定工具搜集整理信息,掌握多种教学设备的操作使用,获取、加工与制作多种形式的教学资源。

学科能力的培养则是在通用能力的基础上,通过不断引入智能技术在教育教学中的应用,帮助不同学科师范生与智能技术建立起连接,并促进智能技术与学科教学的深度融合,实现学科教学的创新发展。因此,“现代教育技术应用”课程体系中的四个理论专题和八个实验项目将始终围绕学科教学的四个重要环节培养师范生学科能力。首先,从学习环境变迁出发,认识智慧学习环境的构成要素和技术特征,并在真实智慧教室环境下分析解读不同空间架构功能。技术的创新发展也涌现出多元化的教育教学资源,课程将依托多个学习理论和典型学科资源案例,引导师范生迈出多媒体教学资源的范畴。虚拟仿真实验和桌面VR交互一体机的引入将促进师范生自身学科内容与新兴形式资源的融合,设计、开发和生成多种沉浸式、交互式的教学资源。学习环境和教学资源的不断变革也使得多种新型教学模式逐步得以构建,帮助师范生逐步认识教学从“教”的中心转向“学”的中心。同时,智慧微课录课系统和智慧教学平台为师范生创建不同情境开展教学模式探索与实践,其中,智慧微课录课系统支持通过图片智能比对实现任意授课内容的关键帧的自动提取以及对微课内容进行关键字搜索,方便教师精准定位并改善自身教学行为。智慧教学平台支持从云端、校本资源库、个人资源库等多途径获取资源,支持电子课本、课件、电子白板、作业讲评等多种授课形式,支持语言学科朗读评测练习,作答结束后自动生成评测报告,支持练习的数据统计和分析,提供对应数据分析报告,涵盖智能备课、智能授课、智能评测和智能练习四大环节。最后,在智能技术支持下,从认知、行为和情感等多个维度详细阐述新型评价模式。课堂观察云平台能够对教学过程进行实录,提供课堂观察任务和专业观察量表库,并在此基础上进行数据收集与分析可视化呈现结果,直接为评估结论提供客观的量化证据,实现科学的课堂诊断。简易桌面级眼动系统和便携式脑电设备则是通过可视化过程回放、轨迹图、热点图、放松度和专注度等直观结果,帮助师范生了解多种教学评价指标。最终促进师范生能够在多种情境下从事教学设计的理论研究、模式创新、实践应用和绩效评估。

四、人工智能+“现代教育技术应用”公共课教学模式的构建

传统教育观念认为,教学是教师单向度地运用教育理论知识解决教学实践问题,因此,造成如今许多教师视教育实践为一种理性的技术应用过程,强调“科学技术之合理运用”。也就是说,教师在教学实践过程中按照“先理论、后实践”的思路,将已掌握的程序、技术、原理应用于课堂,即可达成提前设定的教学目标,往往导致在教育实践中过于强调单纯的理论应用,轻视实践问题的解决。然而,智能时代的教学不再是从理论到实践的线性模式,而是教育技术与教学内容、教学方法的叠加交互,是一种面向学习环境或空间的创新与深度融合。最终,促使教学更加智能化、多样化和人性化,学习更加体验化、数据化和个性化[15]。

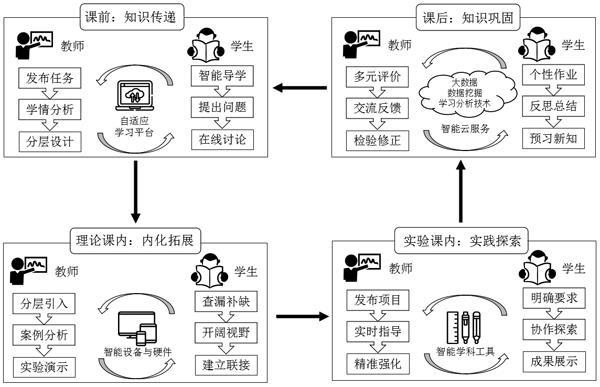

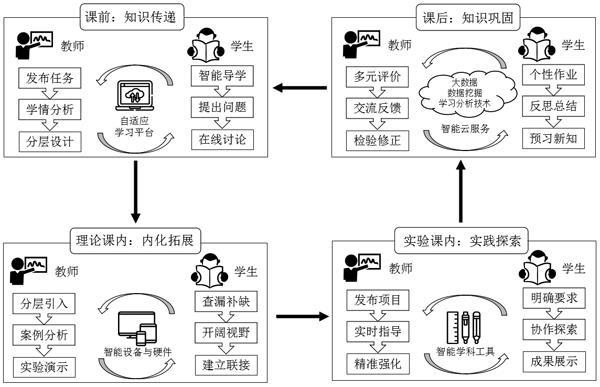

教学视角下,为达到促进学生个性化学习发展的目标,应为学生提供多种技术手段及条件支持。在学生的“学”上,应用具有通用性质的自适应学习平台,提供个性化学习支持,实现动态生成的自适应学习,为大班课堂开展个性化教学提供了支撑。持续引入面向不同学科教学与学习实践的智能学科工具,推动师范生将智能工具与课堂教学深度融合于实践过程中。在教师的“教”上,利用云终端接入设备(一体式教学机、协作平板)、教学辅助设备(电子白板、实时直播/录播设备)、云基础设施硬件(服务器集群、网络设备、存储设备)等多种智能硬件与设备为卓越教师培养提供环境支撑,并充分利用教育数据挖掘、大数据、学习分析等新技术对学情进行精准分析。由此,构建出线上与线下相结合、实体和虚拟相结合、课内教学与课外实践相结合的多种新型教学模式。

以培养师范生获取与开发教学资源能力为例,与之相匹配的教学模式如图3所示。课前启动知识传递,教师发布学习任务,学生利用自适应学习平台针对多媒体学习原则内容进行个性化学习,依据学习任务清单产出学习问题,并与其他学生展开讨论交流。教师追踪学生学习进度和相关问题对教学环节进行分层设计,选取具有代表性的教学视频设计案例,调整课程内容教学方法。理论课内进行内化拓展,教师依托智慧学习环境下的智能设备与硬件创设教学情境,针对学生已有的疑点、难点逐一回应,学生在此过程中查漏补缺。教师由常规视频教学资源的讲解转向对教育游戏和虚拟现实教学资源的分析,学生在新兴知识学习过程中不断开阔视野。教师引入桌面VR交互一体机进行实际功能和教学应用的演示,帮助师范生将自身学科特点与智能技术建立起联结。实验课内进行实践探索,教师发布项目任务,学生明确要求后,利用虚拟仿真平台进行协作探索,教师针对学生完成任务过程中出现的问题进行实时指导。各小组将成果上传到云平台进行展示,教师需要在成果展示阶段进行精准强化已学内容并总结归纳共性问题。课后进行知识巩固,教师利用大数据、数据挖掘和学习分析技术,围绕多阶段学习情况对学生进行多元评价,并生成推送个性化作业,学生对学习内容总结反思并预习新知,教师则在线上同学生进行交流反馈,最后依据智能评价结果对教学过程进行检验和修正,实现精准教学。

五、人工智能+“现代教育技术应用”公共课应用实践及成效

(一)数字教师培养课程体系逐步形成

“现代教育技术应用”课程自2017年改革以来,目前已服务了近万名在校学生,覆盖了近16个师范专业,并于2020年获批首批国家级线上线下混合式一流本科课程。在信息化推动的教学改革实践过程中,教学团队通过不断优化课程结构、调整课程设置、更新课程内容,逐步实现以能力培养为导向,课程体系模块化,理论内容专题化,实验实训项目化。模块化课程体系的构建有效促进理论与实践的结合,能够有效联结学生知识的习得、能力的培养和素养的形成。理论课模块围绕课程定位、教师专业发展和教学设计环节三大主题对课程内容进行专题化,每个专题目标明确,相互独立。专题化一方面在维持知识结构系统性、整体性和严谨性的基础之上,能够提升教学的针对性和现实性,激发学生的内在动力,促进其学习的保持和迁移。另一方面,在后期课程改革创新过程中,也能够针对未来教育变革以及相关学科的发展,在不影响其他专题的情况下对相关专题内容进行完善、填充和更新。此外,实验实训项目化的设置能够促使师范生依据自身学科特点,针对教学的特定环节不断深化智能技术与学科教学的融合创新。

(二)课程教学模式改革创新不断推进

随着信息技术应用环境的不断发展,课堂教学环境从起初的多媒体教学环境逐步转向混合学习环境和智慧学习环境。课程教学方式也从“以教为主”向“以学为主”转变,形成以学为主、能力为先、更加开放和个性化的教学体系。依托混合教学环境,教學团队在教学实践过程中不断创新和发展出启发式、探究式、协作式、体验式等多种新型教学模式,充分调动师范生的主体性、主动性和研究性,能够在理解基础知识的情况下,实现知识的整合与深化。未来,随着人工智能技术的不断发展,将逐步依托其在智慧学习环境中的多层次应用,在精准刻画学生数字画像的基础之上,利用自适应学习平台推送个性化教学资源。课堂上运用分层教学策略,实施精准化教学,并依托交互性智能设备,增强课堂互动能力。课后基于大数据、数据挖掘和学习分析技术,实现多维度智能化评价,从而更好地指导、支持师范生通过“现代教育技术应用”课程实现数字能力提升和教师专业发展。

(三)卓越数字教师能力培养初见成效

师范生在经过理论教学与实验实训后,通用能力和学科能力得到明显发展。具体表现在,师范生能够充分了解人工智能技术知识,具备在课堂教学中应用人工智能技术的意识、态度与能力,能够积极地促进人工智能技术与学科教学的方法、内容的有效整合。具备自主设计开发智慧性、交互性和生成性学科教学资源的能力,依托“现代教育技术应用”产出并在全国大学生计算机设计大赛、iTeach全国大学生数字化教育应用创新大赛等全国学科竞赛中获奖的作品占总课程作品的8%。此外,师范生在教学实践过程中能够积极主动地引入探究式教学、体验式教学和线上线下混合式教学等多种教学模式,并在实施教学过程中进行“认识”和“反思”,不断优化和创新学科教学模式,在东芝杯、华文杯等各项师范生教学技能竞赛中获奖的课程中学生占比4%。在教学环境和教学评价方面,虽然师范生在经过课程学习之后能够熟练使用多种智能化教学环境,可以围绕认知、态度、行为等多个维度对学生学习效果作出综合性评估。但由于缺乏具体的真实应用场景,师范生应用与规划教学环境、完善与革新教学评价的能力难以外化评估,未来在课程改革过程中,还需要积极创建引入相关模拟比赛和实验项目,以促进师范生特定能力的培养。

六、结 语

人工智能、教育大数据与学习分析等新兴技术的崛起与发展为教育教学改革带来了机遇和挑战,催生出新的教与学形态,也为“现代教育技术应用”课程内容体系重构与教学模式创新带来了全方位的变革。推动一流课程建设与数字教师培养相结合、理论教学与实验实训相统一、反思性实践与教学模式创新相促进,有利于全面提升师范生的信息素养,加强教师的精准化教学与数字化教研能力。未来,依托各类新型智能技术设备及信息化教学理念,“现代教育技术应用”课程将进一步开展智慧教育创新研究和实践示范,推动新技术支持下的教育模式变革和生态重构,尝试突破智能技术与教育教学的深度融合与创新问题,促进人工智能等新技术与教师教育课程从融合应用向创新发展的高阶演进。

[参考文献]

[1] POPENICI S A D, KERR S. Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education[J]. Research and practice in technology enhanced learning, 2017, 12(1): 1-13.

[2] 杨宗凯.变革时代的教育创新——先进教室、数字教师、未来教育[J].人民教育,2014(12):16-21.

[3] MISHRA P, KOEHLER M J. Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge[J]. Teachers college record, 2006, 108(6): 1017-1054.

[4] ROSENBERG J M, KOEHLER M J. Context and technological pedagogical content knowledge(TPACK): a systematic review[J]. Journal of research on technology in education, 2015, 47(3): 186-210.

[5] KOEHLER M J, MISHRA P, KERELUIK K, et al. The technological pedagogical content knowledge framework[M]//Handbook of research on educational communications and technology. New York: Springer, 2014: 101-111.

[6] 尹睿,蔡佳,戴湘仪.ICT-TPCK的基本原理与方法:一个基于技术实现经验转化的个案[J].电化教育研究,2013,34(5):13-19.

[7] SAAD M, BARBAR A M, ABOURJEILI S A R. Introduction of TPACK-XL: a transformative view of ICT-TPCK for building pre-service teacher knowledge base[J]. Turkish journal of teacher education, 2012, 1(2): 41-60.

[8] KALI Y, SAGY O, BENICHOU M, et al. Teaching expertise reconsidered: the technology, pedagogy, content and space(TPeCS) knowledge framework[J]. British journal of educational technology, 2019, 50(5): 2162-2177.

[9] REDECKER C. European framework for the digital competence of educators: digCompEdu[R]. Seville: Joint Research Centre, 2017.

[10] 鄭旭东,马云飞,岳婷燕.欧盟教师数字胜任力框架:技术创新教师发展的新指南[J].电化教育研究,2021,42(2):121-128.

[11] 郑旭东. 面向我国中小学教师的数字胜任力模型构建及应用研究[D].上海:华东师范大学,2019:153-172.

[12] 闫志明,付加留,朱友良,段元美.整合人工智能技术的学科教学知识(AI-TPACK):内涵、教学实践与未来议题[J].远程教育杂志,2020,38(5):23-34.

[13] 陈文娇.教师教育课程供求的不平衡分析——基于某地方综合性大学师范生的调查[J].教师教育研究,2018,30(6):75-80,128.

[14] 张乐,郭绍青,陈莹.“现代教育技术”教师教育课程内容体系改革研究[J].电化教育研究,2014,35(9):102-108.

[15] 郝祥军,顾小清.技术促进未来教育:以教育企业之眼预见未来教与学[J].电化教育研究,2021,42(8):43-50.