藏传佛教音乐元素在当代音乐创作中的运用研究

2021-12-14王雯婧

王雯婧

在我国当代音乐创作领域中,以中国传统音乐的音响符号作为素材,在文化上体现出中国音乐的精神与品格、展现民族情怀,已成为作曲家音乐创作中的重要思维方式与文化意识。同时,这也是演奏(唱)家处理作品与二度创作所需要明晰的重要方面;还是欣赏者所关注的重要审美事项以及文化思考、产生共鸣的要点。虽然作曲家自身的文化背景、创作理念与技术手法都不尽相同、多元多样,但如何从中国传统音乐中汲取创作灵感并且从中获得与众不同的个性化启示,是创作的源动力所在。宗教音乐作为中国传统音乐的重要组成部分,其音响元素广泛应用于音乐创作领域。比如藏传佛教音乐元素就在我国多位著名作曲家的作品中显现着独特的魅力。

一、传统藏传佛教音乐的分类及文化特征

我国音乐学者一般将藏传佛教音乐分为诵经音乐、羌姆音乐与寺院器乐三个部分①。诵经音乐是寺院僧人修行的基础和必要环节,几乎每天都进行诵经活动。一种是在日常修行的僧人们在领经僧人的带领下,在固定时间和地点进行集体性诵经;另一种是僧人根据自身修行的情况,个别诵经(单人或两、三人),无固定时间与地点限制。

羌姆是藏传佛教寺院举行重要活动中的一项乐舞表演,是佛教于7世纪自印度传入后,与原有宗教信仰苯教的冲突与博弈,取代了苯教后逐渐形成较为规范的佛教乐舞模式。虽然羌姆流派不同,但程式的一般情况是表演者(僧人)头戴面目狰狞的金刚护法神或神兽面具,进行跳跃性的舞蹈动作,表达驱除邪魔、纯化心灵的内涵。

寺院器乐一般是在寺院中的纯器乐演奏(独奏、重走或合奏)形式。实际上,诵经音乐与羌姆音乐也常用到乐器(法器)伴奏。除了作为伴奏的功用外,寺院器乐也可以作为仪式用乐。藏传佛教寺院中使用的乐器丰富多样,如气鸣类的铜钦、甲林、海螺等;膜鸣类的达玛如等;体鸣类的金刚铃、钹等。这些乐器的渊源,一部分是西藏的古老乐器,一部分由中原传入后本土化形成,另一部分是自印度等外邦传入。寺院器乐在体现信仰的威严方面起到重要作用。

二、藏传佛教诵经音乐元素在当代创作中的运用

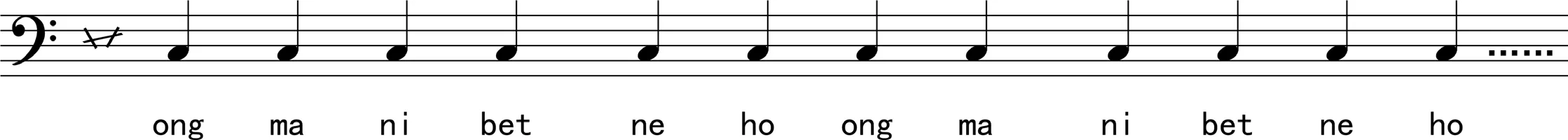

藏传佛教诵经音乐,一方面体现为语言化的吟诵,一方面是带有旋律性的吟唱。前者更接近语言,后者更接近音乐。作为创作中的元素,这两种形式都可以塑造音乐的性格。在我国当代音乐创作的成果中,融合有藏传佛教诵经音乐元素尤其是六字箴言元素的作品较为广泛。六字箴言“俺、嘛、呢、叭、咪、哞”是用藏语经文中的概括性语义,表达祈福与成佛愿望,在藏传佛教信仰中意义非凡,被僧人与信徒们经常性地反复念诵。我国著名作曲家叶小纲先生的代表作——第二交响曲《地平线》(Op.20,为女高音、男中音与交响乐队而作)就运用了诵经音乐元素,该作品创作于1985年,带有西藏风格特征。作品中声乐部分的歌词来源由三部分构成:六字箴言是其中一部分,另外两部分一是藏语音节构成的衬词,二是表达藏传佛教第一护法“金翅大鹏”力量的汉语歌词。对来源不同的三部分歌词,并不是彼此分离而是统一成整体的融合状态,体现出多元文化相协调的创作思维。声乐与器乐的写作上,吟诵式音调特征都很明显——谱例1是《地平线》第15小节男中音声部的前12个音符(后略),歌词是六字箴言的藏语拉丁文转写形式,重复一遍。旋律为同音反复的四分音符,散板节拍,带有一定即兴演唱性质的诵念六字箴言。

谱例1:《地平线》第15小节男中音声部(节选)

纵观《地平线》整个作品,器乐写作思维中同样也体现着“吟咏”式的横向声部进行。比如从第17小节开始,由中提琴与大提亲的同音反复节奏型与四、五度跳进相结合的旋律声部先进入,而后低音提琴、小提琴、木管乐器组、铜管乐器组都保持着这种横向的线条方式逐步进入,至第22小节处达到乐队(基本)全奏的状态,构建了声部由弱至强的层次性与群体性效果,与藏传佛教寺庙中的集体诵经的群体效果意境相投。

再以一首合唱作品举例。我国蒙古族著名作曲家色·恩克巴雅尔先生创作的合唱作品《永远的祝福》是一首为呼麦、混声合唱与打击乐而作的作品。该曲充分发挥了藏传佛教诵经音乐元素的艺术特征,用立体性较强的混声音色(女高音、女中音、男高音、男低音的混合),塑造了寺院诵经式的群体性效果,与上文所述及的作品《地平线》相比较,两部作品的教诵经元素存在一定的相似之处,如横向旋律进行的同音反复式音调,歌词中的六字箴言运用,以及寺院群体诵念经文的效果塑造意识等。在表现诵经群声效方面,两部作品中都有强烈的意识,前者更重视艺术化的表达,后者以人声作为音色的表现方式,从听觉引发的联想上,显得更为直观、更接近佛教诵经音乐那种时而体现出音调高低、节奏形态既有相互“咬合”交错感、时而体现出整齐划一的统一感。

谱例2:《永远的祝福》第41-44小节合唱部分(呼麦、男低音与器乐声部略)②

谱例2是该曲41-44小节的合唱部分,写法上特点鲜明:这部分的歌词为六字箴言“俺、嘛、呢、叭、咪、哞”梵文拉丁转写的反复,第41小节塑造了参差不齐但又共鸣圆润的音响特征,织体的两个层次清晰可辨:第一层次是女高音声部与男高音声部的同度模仿;第二层次是男高音与次男高音的节奏一致,接近于诵念经文的、“宣叙”性语言的细碎节奏运动。第42小节第一层次两声部节奏与音高相同,但音色有差异;第二层次延续了之前的织体。第43-44小节两个层次织体合二为一,节奏完全同步。由此看出,这短短四小节凝聚了作曲家的层次性设计,整齐性逐步提高,与藏传佛教寺院真实诵经的逐步“趋同”效果非常接近。

三、藏传佛教羌姆音乐元素在当代作品中的运用

藏传佛教羌姆是乐舞形式,其舞蹈性特点是最为个性之处。音乐作品《青藏高原》是著名作曲家梁红旗先生于1994年创作完成的一部西藏题材的钢琴组曲,由四首乐曲组成,分别是《昆仑》《水晶》《羌姆》《天葬》。第三首标题“羌姆”具有明显的指向性,意在通过钢琴的多声部艺术手段重塑传统羌姆乐舞的音响与律动特质。该曲采用混合节拍、灵活多变的节奏型以及和声上的拟声效果相配合,体现出羌姆乐舞的艺术特点。如谱例3所示:

谱例3:钢琴曲《羌姆》1-4小节

组曲中的第三首《羌姆》,第1-4小节是作品主题乐句的第一小分句,写法上是通过和弦的色彩化与节奏的律动性结合,模拟舞蹈动作的步伐节奏以及打击乐器的声效。钢琴的右手声部在较高的音区塑造了透彻而略带“尖锐”的和音效果,尖锐性是通过小二度(♯C—D)与三全音(♭E—A)音程的融入而造成的。左手声部在较低的音区塑造了低沉而稍显“粗糙”的和音效果,同样带有三全音音程增加不协和性。通过左右手音区的交替使得律动性凸显,值得注意的是其律动并非是一般性的“行进式”规律,而是体现出“跌宕式”律动感。从这四小节看,1-2小节是一个节奏语汇,第一小节两拍是律动均匀,第二小节第一拍突然节奏加密,令人猝不及防,而后收束在第二拍上,一般认为2/4拍的第二拍弱拍,但该作品第二小节第二拍明显起到重要的、强调收束的作用,好像在暗示寺院中羌姆表演的第一个动作结束了。3-4小节是另一个节奏语汇,没有像一般的写法那样重复之前的语汇,而是增加了新的节奏音型,在原本就不稳定的节奏感上又增添了更为强烈的动荡感,显现了奔放热烈、粗狂而有力的音乐性格。作品《羌姆》的旋律是五声性的民族羽调式,但在内声部糅杂了很多不协和的和音因素,使得纵向的和音具有一定的紧张性与恐怖的音响感,这与藏传佛教羌姆表现出的驱魔威慑力效果相契合。

四、藏传佛教器乐元素在当代作品中的运用

藏传佛教器乐元素体现在当代作品创作,体现在两个方面上:一方面是直接运用藏传佛教乐器(法器),作为一种直观的音色以增添音乐作品的宗教色彩感。另方面是运用常规的乐器来模仿藏传佛教乐器的音响方式,作为一种音响符号体现宗教意向。

我国著名作曲家秦文琛先生于2018年创作的西方三管编制的管弦乐《众神之光》,在上述两方面的运用方式都有体现。该作品运用了藏传佛教乐器有“西藏钹”[Tibetan Cymbalss]、“西藏摇铃”[Tibetan Lama Bell]与“拨浪鼓”[Lama Drum(Rattle)]。该作品的表现内容,作曲家在总谱中以文字表明是表达诗人海子的汉排诗“回到我们的山上去 荒凉高原上众神的火光”,表现这种幽深而飘渺的意境。秦文琛先生童年在内蒙古草原上度过,草原文化的烙印在其作品中都能寻到踪迹,藏传佛教的很多元素在其很多作品中也都有体现。《众神之光》的乐队编制中,弦乐组、木管组与铜管组是常规的三管编制方式,打击乐器组由五人演奏构成,每人演奏乐器的种类由2-7种不等。五人组成的打击乐器组中,“定音鼓”声部还兼西藏钹(约28厘米长度),“打击乐Ⅰ”中含“西藏摇铃”与“拨浪鼓”,“打击乐Ⅱ”中含西藏钹(约30厘米长度)与“拨浪鼓”,“打击乐Ⅲ”含西藏钹(约30厘米长度)与“拨浪鼓”,“打击乐Ⅳ”含西藏钹(约32厘米长度)与“拨浪鼓”。由此可见,尤其是四对大小不同的西藏钹在该作品中起到重要的作用,在乐队中因其共鸣的音质与音量的不同、发音位置的不同从而形成环绕感与层次性。

该作品除直接运用藏传佛教乐器外,还以铜管声部塑造了铜钦等管乐器的声效色彩。如谱例4(见下页)所示,长号的第一与第二声部在低音区以向上的八度模仿,以及节奏上“前短后长”的音型塑造了铜钦所具备的独特号角音响感,圆号支持长号的声部。并且,长号与圆号的二声部以微分音融入的方式增强了和音的不协和性,使得音响更为贴近铜钦的声效。值得注意的是,打击乐声部全部运用的是西藏钹,三种型号大小不同的西藏钹通过丰富演奏形式(击奏、滚奏等)与节奏的错位,对铜管乐器在相对静态的长音时实现音响的补充对位,在丰富了多声织体的同时,也与铜管声部共同描绘出了藏传佛教的威严、神秘而古朴的意境。

五、宗教音乐元素在当代作品中的文化表达

从上文举例的当代音乐作品来看,应用藏传佛教音乐元素的作品体现出如下几点特征:其一,作品多数带有鲜明的藏族、蒙族等少数民族风格特点。其二,作品的体裁较为丰富(如合唱、钢琴曲、室内乐、管弦乐),但整体上看器乐作品的运用情况比声乐作品中的运用更为多见。其三,作曲家既有长期生活与工作在藏族、蒙族等少数民族地区的本土作曲家,也有非上述地区工作的作曲家。其四,作品的个性鲜明,对作曲家创作技术与理念的个性化彰显起到举足轻重的作用。

谱例4:《众神之光》41-44小节中的圆号、长号与西藏钹声部③

能够形成上述几点积极且有利于当代音乐作品创作的特点,跟宗教文化在当代的传播以及宗教文化中不可或缺的音乐功用有密不可分的关系。首先,宗教(如藏传佛教)音乐元素能够在中国当代作曲家的智慧下体鲜明地体现着中国的民族精神,究其根源是藏传佛教在中国的发展过程中已经形成了良好的中国民族文化基础。中国各民族在文化交流过程中产生交融,如松赞干布与文成公主的和亲过程中,中原音乐文化进入西藏后对其产生重要的影响。藏族音乐学家格桑曲杰认为:“藏传佛教寺院乐器甲林、种、云锣……等乐器都传自内地。”④其次,宗教文化是全世界共有的精神文明,中国作曲家选择宗教音乐元素融进其作品显然是有利于在全世界视野中展现中国的文化品格与内涵,彰显作曲家自身的创作个性。再次,宗教文化主张人与社会、人与自然的和谐,这在当今人们面对诸多复杂矛盾时需要反思的问题,也是警醒人类在发展与繁荣过程中对生态恶化等共同命运未来的思考。当代音乐创作中融入宗教因素能够唤醒更多受众引起共情与共鸣,发人深省。最后,宗教音乐在发展过程中总是和世俗音乐相互促进中前进的,当代专业音乐作品也属于世俗音乐,它能够很好地与宗教文化相融合得益于宗教音乐世俗化的基础与受众的较高认可程度。综上,运用藏传佛教音乐元素音乐作品被赋予了全世界、全人类语境下的中国宗教文化性格。

结 语

藏传佛教音乐是宗教文化中的重要环节,我国的藏传佛教音乐在多元文化语境中有着独特的审美价值与民族精神。从我国当代专业音乐创作的角度来看,藏传佛教音乐元素被很多作品所汲取,并作为重要的素材构建出诸多音乐作品,这些作品从音响结构与文化理念上体现着藏传佛教的气质,诵经音乐元素、羌姆音乐元素与寺院器乐元素,都给人以心灵纯净之感、神秘古朴之感,善良包容之感。除了表层的隐喻之外,宗教文化中关于人类与外部世界的深刻命题也在作品中自然地流露着,从而赋予了作品给受众的深层次意义。我想,这正是我国作曲家从宗教文化中探寻创作灵感的根源。■

注释:

① 田联韬.藏传佛教诵经音乐研究[J].民族艺术研究,2012,(01):16.

② 谱例是根据作品总谱进行的缩谱制作,保留了需要论述的合唱部分。

③ 根据总谱制作,圆号第一声部与长号第一声部移高了八度,力度等其它记号省略。

④ 格桑曲杰.藏传佛教寺院器乐的多元音乐文化因素及构成特点[J].西藏艺术研究,2015,(04).