长江瑞昌段梁公堤段崩岸成因机制分析★

2021-12-13杜小盾甘建军

杜小盾,甘建军

(1.瑞昌市水利局,江西 瑞昌 332200;2.南昌工程学院 鄱阳湖流域水工程安全与资源高效利用国家地方联合工程实验室,江西 南昌 330099)

1 概述

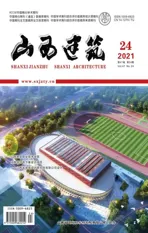

长江中下游瑞昌段平面形态复杂,既有河流分汊,也有山地和冲积平地,临江面为长江右岸的凹岸,冲蚀崩岸现象严重,治理难度较大[1]。梁公堤段上起码头镇金丝居委会,下至瑞昌市码头镇老鼠尾码头,是《长江流域综合防治规划(2012—2030年)》及 《三峡后续工作总体规划》确定的长江中下游崩岸重点治理河段。梁公堤为长江江西段重点治理的起点段,需要护岸的长度为4 290 m,其中新建坡脚4 290 m,新建护坡2 350 m(见图1)。

梁公堤始建于1968年3月,堤防总长度5 605.0 m,设计防洪标准为50 a,堤防高度小值6.0 m,堤防最大高度为7.0 m,堤顶宽度5.0 m~7.0 m,堤顶高程26.5 m~26.0 m,设计水位24.0 m,水闸和泵站各1个。该河段经过多年的加固整治,大部分崩岸段已经得到治理,但由于雨情水情的变化,长江中下游极端降雨和清水下泄对梁公堤的冲刷加剧,导致其岸坡应力、应变、渗流场发生时空变异,导致坡体内部发生受力变形,部分老险工险段降雨和水位变化耦合作用下出了新的险情[2]。

水位涨跌、河道曲率、水流动力作用、降雨入渗和人类工程活动等内外因素对崩岸的影响研究关系到长江大保护国家战略的顺利实施,因此分析典型岸坡的崩岸机制,开展基于地质-水位-力学-形变的崩岸全过程的研究十分必要。以往的涉水岸坡崩塌形成机制研究多集中于河床演变、水位变化、泥沙冲击等三个方面[3-5],而基于地质、力学、水位的崩塌内外动力影响因素分析较少,随着国家长江大保护战略的推进,基于物理模拟试验对内外动力因素的研究越来越受到重视[6-8]。本文结合瑞昌段梁公堤崩岸的工程地质特征,开展了单层和多层结构的崩岸形成机制研究,对降雨型涉水岸坡在不同降雨和库水位耦合作用下的变形破坏特性进行物理模拟和理论分析,以期为长江崩岸建设提供科学参考。

2 梁公堤崩岸基本特征

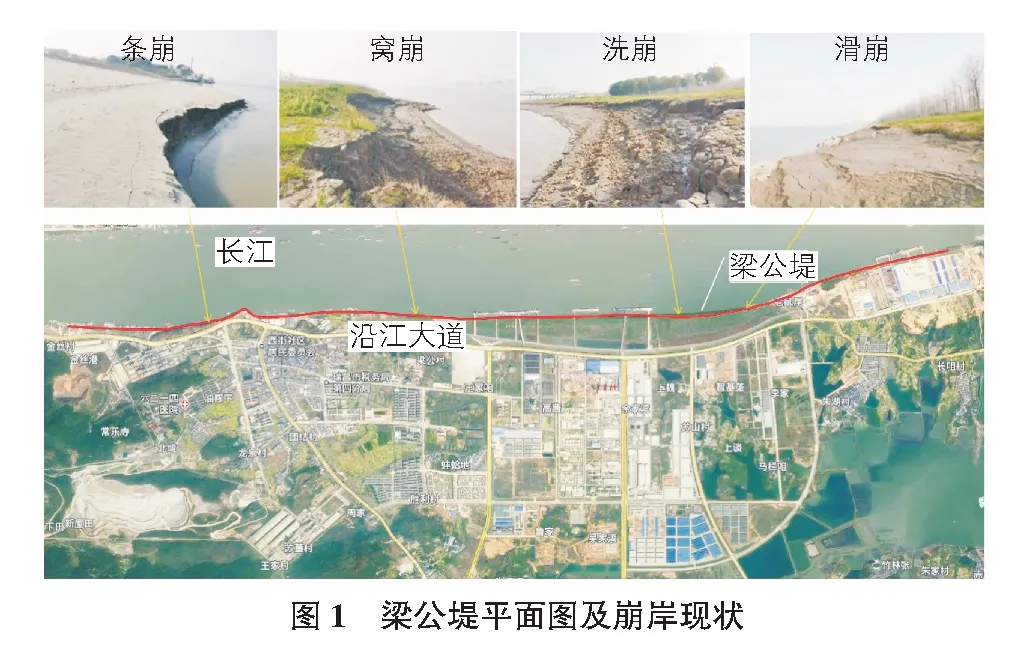

2002年5月梁公堤全段均采取抛石、砌石、堆石等防护措施,但桩号1+100~2+175段岸坡于2005年7月28日发生窝崩,最大崩宽5 m;2016年8月3日发生条崩,最大崩宽6 m。2016年又对堤内小码头进行整治,但现场调查表明,桩号LG0+878~LG1+240段坡脚松散新近沉积物冲刷形成高约0.8 m~1.5 m的陡坎,其他段岸线除瑞昌市码头、洋丰码头尚有抛石、堆石防护外,其余堤段设施几乎水毁殆尽,局部碎石零散堆积[9]。

梁公堤在长江河谷右岸冲湖积Ⅰ级,Ⅱ级阶地上,以河流冲堆积和构造剥蚀垅岗丘陵地貌为主。地势上南东高北西低,河道总体呈现向凹进的弧形,主泓偏向南岸,漫难不发育,以无漫滩为主(宽度小于50 m)。崩岸区主要位于Ⅰ级 以上冲洪积物丰富的堆积阶地上。近岸河床高程一般-5 m~-12 m,长江流向96°~74°,深泓近岸,侧蚀作用强烈(见图1)。堤外分布有外滩,堤防桩号1+950以上外滩一般60 m~80 m,1+950以下堤段较宽,多在100 m以上,地势较平坦,滩面高程一般17.5 m~19.5 m,沿岸线分布有众多码头、趸船等设施(见图1)。

岸坡总体较缓,水上坡度约8°~16°,水下岸坡坡度11°~28°,局部较陡,可达38°。该段河道主流靠南岸,河道微凹,深泓近岸,桩号3+980以上段近岸河床高程一般-5 m~-8 m,以下段近岸高程一般-1 m~-3 m,近岸河床深槽总体不发育,仅桩号0+878~1+085段分布,深槽高程-14 m~-17 m,长约140 m,宽约60 m,最大冲刷深度7 m~9 m,其他分布小型沟槽,槽底高程约-6.5 m~-10 m。

研究区岸坡崩岸按外观形态和特征分主要有四种类型:一是条崩,主要发生在LG0+878~LG1+360段,崩岸的临空面较陡,崩岸基本与岸线平行,崩岸高度约为0.8 m~1.5 m;二是窝崩,主要发生在LG1+360~LG2+118段、LG3+818~LG4+085段,坡面较缓,坡度一般6°~8°,平面上呈弧形,崩岸高度1 m~4 m,宽度20 m~80 m不等;三是洗崩,主要位于LG2+118~LG2+818,该段为瑞昌公用码头、洋丰码头,已采用抛石堆石护岸,局部破损,上覆新近冲积物,主要为河流反复洗刷导致塌岸;四是滑崩,主要位于梁公堤LG2+818~LG3+818段,该段土质松散,长江水流横向冲刷河岸,加之土体排渗不畅,汛后江水位下降较快时,坡体崩滑呈圆弧状(见图1)。

3 梁公堤崩岸的地质环境条件

崩岸的发生往往与其地质及水文环境密切相关,松散的土层、弯曲的河道、强劲的水文动力作用极其有利于崩岸的发生。

3.1 地质环境

瑞昌市梁公堤位于长江入赣的南岸,保护着瑞昌市码头镇5.7万人,5 360 hm2的耕地,养殖水面440 hm2,产值超过5亿元的数十家骨干企业,是长江江西段的重点堤防。

长江在梁公堤以西(上游)为瑞昌市富池镇所属的下巢湖堤段,该段长江近135°弧形弯道,由南北向东西向偏转,河道宽1.1 km~3.5 km,江对岸为湖北武穴市;梁公堤下游与九江市柴桑区城子外埠所属的赤心堤连接,江中有新洲形成锁口,逼迫长江向东南方向偏。从总的河道侵蚀方向来看,梁公堤段是长江入赣段第一个凹岸,不断受到长江侵蚀,河道逐年向南移。

梁公堤附近长江最低枯水位9.11 m,洪水位19 m~24 m。其中LG0+878~LG2+818段,外滩宽50 m~130 m,坡顶高程18.1 m~19.7 m,近岸河床高程-5 m~-12 m,坡高25 m~32 m,坡度6°~18°。近岸桩号0+878~1+085一带河床冲刷深槽发育,深槽高程-14 m~-17 m,宽约60 m,最大冲刷深度7 m~9 m。

梁公堤桩号LG2+818~LG4+908段,外滩较宽,宽度一般210 m~330 m,坡顶高程17.8 m~19.6 m,坡底高程-6 m~-9 m,坡高25 m~30 m,水上岸坡坡度5°~18°,水下岸坡坡度10°~28°,近岸河床冲刷深槽不发育。

梁公堤位于第四系全新统冲积层土,岩性主要为粉质黏土、粉质壤土、砾砂等,厚24 m~38 m,下伏为二叠系下统茅口组的灰岩,主要地层岩性可分为5层(见表1)。

表1 梁公堤地层岩性分布特征表

下伏二叠系下统茅口组灰岩,埋藏深度受地壳运动和古长江冲刷作用起伏不平,根据现在钻探资料,埋深在26 m以下,局部含有洞径2 m~8 m的溶洞或孔洞。

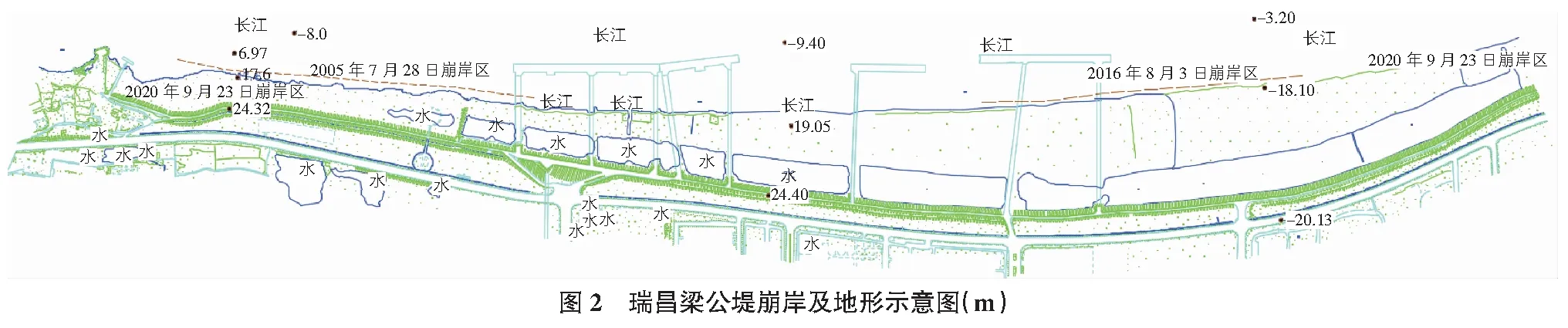

研究区地下水根据水文地质条件主要分为三层。第一层为相对隔水层,主要岩性为第四系全新统上部黏性土层和粉质壤土层,厚度5 m~28 m,渗透系数K<1.0×10-5cm/s;第二层为上层滞水,岩性主要为砂壤土、粉细砂等夹层,厚度0.5 m~3 m,渗透系数10-3cm/s 长江水由湖北武穴进入瑞昌后,江水急骤拐弯,导致河流冲刷剧烈,加之梁公堤属于凹岸,造成深泓近岸,至梁公堤尾堤,河岸由南凹转北凸,近岸河槽由深转浅,河岸水动力冲刷作用由强转弱,导致崩岸形式随之变化。从河道崩岸的1990年—2020年的历史影像分析,30年来,梁公堤段上段(LG0+878~LG2+818),河道面南东方向偏移3 m~5 m;中段(LG2+818~LG3+908)向南凹进4 m~5 m;下段(LG3+818~LG4+908)向北东方向凸出2 m~3 m。 梁公堤上游瑞昌河道管理局(LG0+100)段至码头段(LG2+200)长江岸线曲率增大,水深近泓,水流加速壅水,长水对岸坡冲刷力增加大。因此,梁公堤上游段岸坡受到长江主流冲蚀和水流循环作用,长期受到强烈冲蚀和淘蚀,使LG0+100~LG2+200段崩岸较为严重(见图2)。 以往的研究多将崩岸的形成归结于水流动力冲刷、泥砂冲蚀淘蚀、河道冲淤演变、岩坡土壤地质构造等因素造成,但对于降雨与库水位耦合作用等考虑的尚不多见。 据现场调查,梁公堤段位于长江右岸,岸坡地质结构主要有两类:一是Ⅰ1型单层地质结构,坡体岩性主要为粉质黏土或淤泥质粉质黏土,位于桩号LG0+878~LG2+818之间;二是Ⅱ2型双层地质结构,坡体岩性上层为粉质黏土,厚度大于5 m,下层为淤泥质粉质黏土或砂性土,厚薄不均;位于桩号LG2+818~LG4+908之间,主要由粉质黏土、粉质壤土等黏性土组成;滑坡,坡高15 m~54 m(见图3)。 双层结构的岸坡存在上硬下软的特征,坡体在饱水作用下软化,黏聚力和内摩擦角迅速降低,抗剪强度降低。同时,有的堤段下伏顺向或缓倾向外的基岩滑床,形成控制性优势岸坡结构面,其相邻的上覆淤泥质黏土或砂性土相当于软弱夹层,在重力作用下顺向滑床向前滑移,引起崩岸。所以,二元结构的河床土质为崩岸形成与发展有较大的影响。 降雨与崩岸的发生之间的关系较为复杂,除了跟降雨强度、降雨持续时间有关之外,还与岸坡的地质结构密切相关。根据刚体极限平衡理论,岸坡稳定系数为其抗滑力与抗滑力之比值,当岸坡后缘有裂缝时,降雨入渗会导致裂缝中孔隙水压力的变化,此时会有两个主要工况:若裂缝贯通,长江水位上涨时,岸坡产生浮托力F′,岸坡趋于稳定,长江水位下跌时,岸坡在重力作用下的下滑力增加,岸坡稳定系数降低,坡体加速崩滑;若裂缝未贯通,降雨入渗在裂缝形成超孔隙水压力PWi-1和Ui,推动坡体向临空面崩滑(见图4)。 由于梁公堤段总体南微凹,深泓近岸,在水流的横向力、离心力、上层合力、下层合力形成凹岸环流、回流、波浪、冲刷等作用,导致岸坡崩岸;从平面上向,梁公堤右弯,在长江水流流向及其惯性力V、克利奥里力F以及弯道离心力P的合力作用下,水流冲击合力大,侵蚀力大,不断对岸坡进行了冲刷和泡蚀,近10年来崩岸高度1 m~5 m。在崩岸之后由于没有及时护岸,导致凹岸临空面形成剪出口,随后变形向后方延伸,在河流动力持续作用下,岸坡形成不同形式崩岸(见图5)。 梁公堤位于长江入赣第一镇码头镇,一直是通商古埠,人类活动频繁,除自然作用外,崩岸还是一个与河道内采砂、码头建设、沿岸工程建设活动密切的相关变形破坏过程,这些人类工程活动也会造成河岸地形地貌改变、岩土体结构改变、河道流沙、河床失衡等现象,会导致河岸的加速崩滑。 1)通过野外调查及地质勘查表明,该堤防是在长江水动力、降雨入渗和人类工程活动共同作用下发生的崩岸。其中水位变化产生水动力冲刷作用是崩岸发生的外因,而由软弱基底、双层地质结构及水系联通条件好的凹形岸坡是崩岸发生的内因,且在岸坡的人类工程活动对崩岸的形成有促进作用。 2)根据《长江流域综合规划(2012—2030)及《三峡后续工作总体规划》,梁公堤为长江重点治理河段,是九江百里长江美丽岸线的起点部分,也是建设沿江绿色生态廊道的关键。但由于深泓近岸,梁公堤岸坡受到离心力、横向力、克里奥里力等多种合力作用,不仅会影响堤内“园林景观带”和码头的安全,也会威胁堤身和堤外建筑物安全。 3)基于现场调查和岸坡线历史演变分析,梁公堤首尾两段受到河流侵蚀的影响较大,各标段变形幅度或变形方向呈现不同的规律。总体上,起点至码头位置崩岸程度最大,以条崩为主;梁公堤尾段的崩岸程度次之,以窝崩或滑崩为主;梁公堤中部的平缓位置崩岸程度最小,以洗崩为主。反映崩岸受到水流、水势和地势的综合影响,在水位变化和坡体受力作用下形成机制不同。因此,崩岸的治理应以应综合考虑以上因素的综合影响,因地制宜选择堆石、护岸、固化、生态护坡等措施。3.2 水文环境

4 梁公堤崩岸的形成机制分析

4.1 地质因素

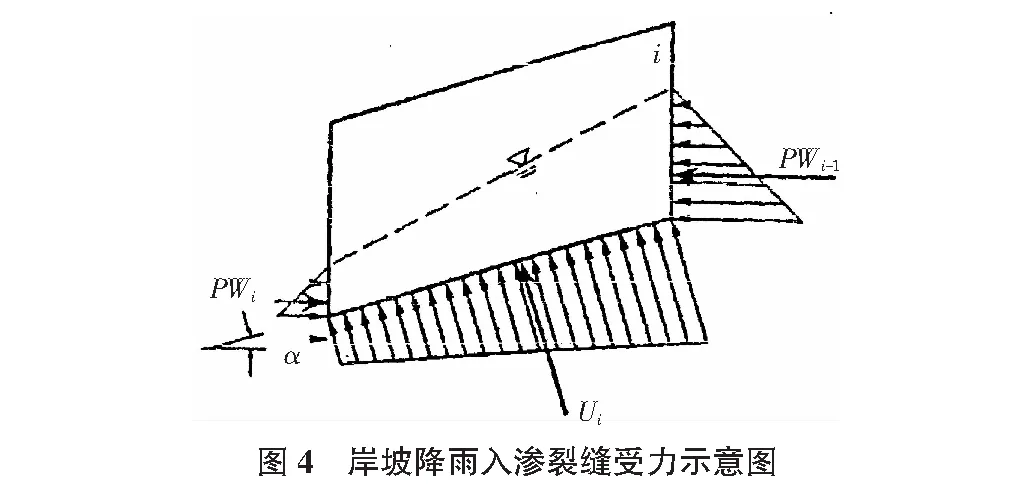

4.2 降雨因素

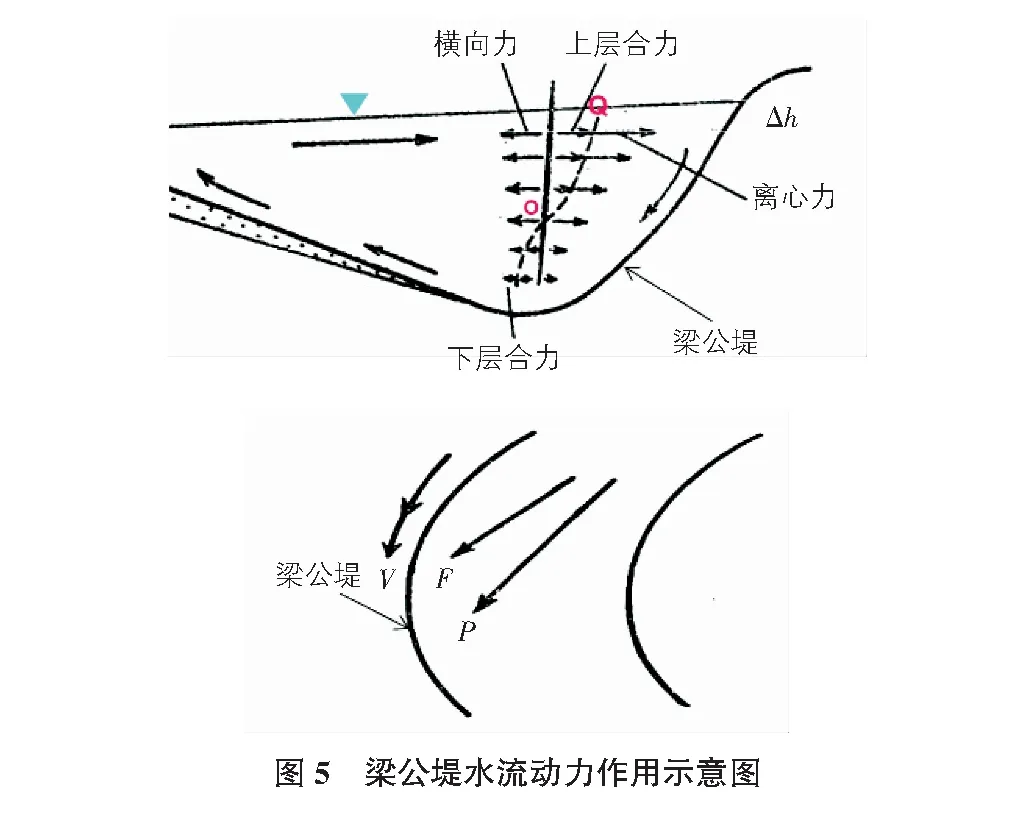

4.3 河流动力因素

4.4 人类工程活动因素

5 结论与建议