战国龙邑考

2021-12-11刘云平

刘云平

战国龙邑,源出《史记》秦赵“攻龙”之战。《括地志》释“龙”为白龙水、挟龙山,即今行唐、曲阳交界一带大沙河、夏岭山。“攻龙”之战语境中“龙”作引申义,指向挟龙山脚下赵国城邑“南行唐”。战国龙邑,即南行唐邑,关系夏代图腾,堪证商代龙方。白龙之水,或源出白龙化狄;挟龙之山,正所谓中流砥柱。祷雨推演,有鲧禹相继;后土流变,见一脉传承。由此可知,战国龙邑有鲧禹治水文化底色,实为先夏龙氏族之文化遗存。

行唐古称“龙”。今本《行唐历史文化纵览》代序有提及,但未说明缘由,明确地望。

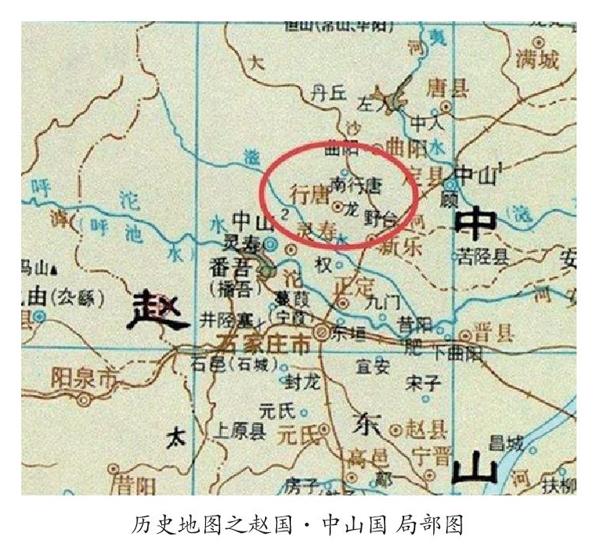

查《中国历史地名大辞典》 ,“龙”有两处指向:一为春秋鲁邑。“在今山东泰安市西南。《左传》:‘成公二年,齐侯伐我北鄙,围龙。杜注:‘龙,鲁邑,在泰山博县西南。”二为战国赵邑。“在今河北曲阳县西南。”由此可知,《大辞典》讲到了“龙”的赵邑属性及大致方位,并未说战国龙邑就在行唐。

《史记·秦始皇本纪》:“七年(前240年),以攻龙、孤、庆都,还兵攻汲,即此。”柯有庆编《史记》全注全译本注释(15)曰:“龙,在今河北行唐县”。《中国历史地图集》 “战国·赵·中山”地图,于今行唐治附近标有“龙”字,但没有标注对应的古邑图例,说明《地图集》作者也未能确认龙邑之确切地望。尽管如此,《史记》注释及《地图》标示,仍较《大辞典》进了一步,为行唐古称“龙”说提供了基础依据。本文作“战国龙邑考”,意在此基础上解决两大问题:一是考察战国龙邑的具体地望及其同南行唐邑的关系;二是探索行唐古称龙背后的深层次文化渊源。

上篇:龙邑地望考

1

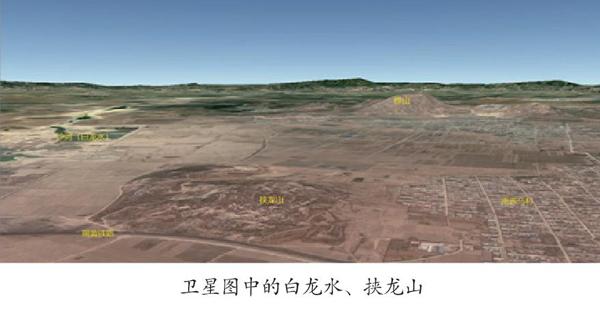

在《中国历史地名大辞典》之前,未见有文献资料将“攻龙”语境中的 “龙”归入“邑”范畴。唐《括地志》 释“龙”:“定州恒阳县西南四十里有白龙水,又有挟龙山。”知其为山川指向。杨海峥整理《史记汇注考证》 、缪文远著《战国制度通考》 及钱穆著《史记地名考》 均引用到《括地志》内容,总不出山川定位。

缪文远《战国制度通考》,将郡邑和山川分为两个门类,其中郡邑类78条,第39条讲到“南行唐”,为战国赵邑;山川类列出18条,将“龙、孤、庆都”并列,按语为“龙山,在今河北曲阳西南”。此“龙山”,疑为“挟龙山”之简称。

钱穆著《史记地名考》“正义”引用《括地志》内容,按语:“唐恒阳县,今河北曲阳县。县境有见龙山”。此“见龙山”,亦或为《括地志》所言“挟龙山”。

2

顺着“见龙山”线索,笔者查阅了相关方志资料。

今本《曲阳县志》 有“见龙山”条目:“见龙山位于县城南偏西12公里处,西部靠近大沙河,海拔181米,为县境最南部山峰,因面临大沙河而得名。”

古本康熙十九年《行唐县志》有“见龙山”条目:“在治北四十五里”,表述极为简略。《新乐县旧志汇编》 记述较详。明万历本载:“见龙山又名童山,在县西北境上,高数十仞,绵亘数里许,下有小溪潆带,入沙河。传谣有龙自山云深处没,又名现龙(山)”。乾隆本续载:“见龙山,在县西北二十里车固村西一里许,派河自西北抵山下,转折而东,由真莫、岸城……等村流至县前,与郜河合。以本县来龙之祖山,故补载之”。光绪本载:“《名胜志》:龙山,《隋图经》云新乐县有黄山出细石,懦白可为器物。后讹为童山。……《大清一统志》引《畿辅通志》补:童山在西北二十余里,接曲阳,一名见龙山。”

三县方志所载“见龙山”,在方位、里距上有出入,但大体能统一起来,可以肯定为同一指向。方志中“见龙山”有龙山、童山、现龙山等别称,乡野坊间还有“雁岭山”“夏岭山”之谓。究其缘由,或因简省,或因声韵相近、方言讹变所致。如,“龙山”为“见龙山”之简称,“童山”与“龙山”“现龙山”“雁岭山”与 “见龙山”之间,皆声韵谐讹关系。最为典型的要属“夏岭山”之谓,“夏”为“挟(音jia)”之谐、“岭”为“龙”之讹,流变关系非常明显。由此可证“夏岭山”即“挟龙山”无疑。

3

挟龙山位于三县交界,山脚下是行唐、曲阳界河,是被新乐人视为母亲河的大沙河——古称派水、派河。《括地志》释“龙”而将挟龙山、白龙水并称,知其为同一地理单元;今挟龙山与大沙河一脉相连,为同一地理单元无疑。既知夏岭山为挟龙山,进而推知大沙河即白龙水便没有问题。大沙河上经龙泉关,下入潴龙河,总不脱一个龙字,亦可佐证。

《新乐县旧志汇编》万历年间县境图,有“现龙山”标示于沙河中流,河水抱山而去,正应“挟龙”之谓。此又可佐证大沙河即白龙水。郭峰作《氐兹台亘覃》 ,取中流砥柱之说,以挟龙山为砥柱山,进而推论为禹凿龙门之地。

从史志所见,见龙山有“东移”现象。从《新乐县旧志汇编》圖示可知,在明代见龙山尚处于沙河中流,而到了康熙年间就发生了“东移”。康熙年间新乐乡村分布图中,“见龙山”标示于沙河之东。同治十三年《行唐县志》记载:“派河,在治东二十里,上流接阜平界,派河之岸东高西低,自阜平王快镇而下,润泽之利,行唐偶受之,冲决之害,行唐恒受之。……派水在行唐之害,甚于滋(水),龙岗以下诸村被冲溃百存一二,康熙十年,曾经奉旨豁免”。

由此可知,因河岸东高西低,在洪水泛滥情势下,河床发生西迁是可能的,也是必然的,由此形成相对意义上的见龙山“东移”。也正因为此种变化,使得原本的“挟”龙之态不复存在,原本与行唐关联甚密的挟龙山“东移”到了曲阳境内。

以河为界,自古使然。河床西迁,见龙山“东移”,使得原属行唐的见龙山改属了曲阳。虽说如此,于见龙山,行唐、曲阳两县似乎都未特别在意,倒是新乐人颇为看重,称其为“来龙之祖山”,但追本溯源,见龙山根脉在行唐,这一点是无疑的。

4

行唐古称“南行唐”,因唐尧南行而得名 ,为战国赵邑,位于今故郡村一带。《史记·赵世家》“惠文王八年,城南行唐。”即此。据故郡村人介绍,村中原立有一座石碑,上面刻有村落四至,碑铭曰: “东到穆山儿,西到南桥河儿,南到夏岭山儿,北到钓鱼台儿。” 由其“南到夏岭山儿”一句,知故郡村与挟龙山非常切近。

王大有著《三皇五帝时代》 ,言唐尧“都”南行唐。笔者做《南行唐由来考释》 ,认定南行唐曾为唐尧临时都邑。由此可知,早在远古时期南行唐邑就有较大规制。从故郡村方位,可以推知由唐尧临时都邑发展起来的战国赵邑——南行唐邑之方位;从故郡与夏岭山切近程度,可推知南行唐邑亦切近挟龙山。

龙邑源出白龙水、挟龙山,南行唐邑切近白龙水、挟龙山,两者同为战国赵邑,可见龙邑与南行唐邑关联度之高,重合度之高。此情此景,不由让人产生疑问:在挟龙山脚下,怎么可能同时并存赵国的两个城邑?唯一合理的解释便是,战国龙邑即南行唐邑。

当年,秦国攻打赵国,各地城邑首当其冲。就白龙水、挟龙山而言,此地水不足以载舟,山不足以据险,发生在这里的,既不可能是赤壁交锋意义上的江河之战,也不可能是剿灭山大王意义上的攻打山寨。攻“龙”之战本质,必然是地处白龙水流域、挟龙山脚下的战国赵邑。史书所见赵邑,仅“南行唐”而已。由此可证,司马迁所记攻“龙”之战,专指南行唐邑无疑。

从《括地志》到《战国制度通考》,从《史记汇注考证》到《史记地名考》,它们只看到了“龙”的山川属性,而对“攻龙”本质缺乏思考;《中国历史地名大辞典》将“龙”归为城邑,当是注意到了“攻龙”之实,却未阐明南行唐邑与龙邑之间关系;《中国历史地图集》中山国图,将“龙”字标示于今行唐城附近而不加确指意义的图例,说明它的认知也停留在《史记》注释本层面,即,虽然肯定“龙”在行唐境内,却不知其邑治地望所在。

至此,关于战国龙邑地望问题水落石出。龙,本指古称白龙水的大沙河、古称挟龙山的夏岭山。在《史记·秦始皇本纪》记载中,“龙”作引申义,指白龙水流域、挟龙山脚下的南行唐。南行唐邑即战国龙邑,行唐古称“龙”源于此。

下篇:龙地渊源考

战国龙邑即南行唐邑,以地处白龙水流域、挟龙山脚下而得名。那么,白龙水何以为白龙水?挟龙山何以为挟龙山?白龙水、挟龙山背后,究竟有着怎样的文化渊源?这才是我们做古县文明探源研究的重点。

行唐龙地,有山川意义上的白龙水、挟龙山,有聚落、城池意义上的古龙邑,有众多与龙关联的村落地名,包括龙岗村、龙洞村、龙宫村,黄龙岗村、上龙门村、中龙门村、下龙门村等等。这些与“龙”关联的地名显现出很强的聚合性,聚合性背后或有文化的独特性,或为民族文化遗存之某种特质反映。

何光岳《炎黄源流史》讲龙族分布,说到“商代龙方,当为河南的太康、雎县龙台冈、濮阳龙渊北迁的一支龙氏族。”“龙氏族出于炎帝神龙氏的先龙……约当夏代时有一支龙氏族东迁到山东巨野西南的龙堌集。泰安市西南有春秋鲁国龙邑。” 显然,在何光岳看来,地处山东泰安市西南的春秋鲁邑,有着夏代龙氏族文化背景。那么,地处河北行唐的战国龙邑呢?是否也与夏代龙氏族相关?

5

卫聚贤论商代龙方,讲到夏商文化传承。其《古史研究·虞夏》谓:因夏人以龙为图腾,故殷人祀为神。奉龙为图腾的国,当以龙为国名;奉龙图腾国之地有一部分被殷人占领,故有此地名;龙图腾国之人,故以龙为名 。

至于龙方地望,学界尚无定论,有西北说,东北说,龙城说,龙乡说等。从甲骨文卜辞研究成果看,将龙方地望认证于行唐龙邑更为切实。

丁山推测“龙方殆北狄。此处龙山、龙水,所在皆是。”行唐古为北狄之地,有挟龙山、白龙水之实,与丁山“北狄论”“龙山、龙水论”非常契合,此其一也。《商代史·卷十·商代地理与方国》 考订龙方,例举了甲骨文卜辞“戊戌,贞令众涉龙西北,亡祸”(《合补》10412/4,亦即《怀特》1654),指出该卜辞“还表明龙方西北应有一条河流。”今故郡村西北向有曲河内流,恰与该推测相应。由此可证,商代龙方在战国龙邑。龙方为龙氏族一支,行唐即龙方,则行唐与龙氏族之关联自不待言。

6

龙方涉及夏人,行唐与夏文化关联。王天峰作《唐叔虞始封地在保定唐县考》 ,指出“如果说登封的阳城、颍川、箕山是夏文化特征之一,那么唐县、行唐、新乐亦有阳(唐)、颍水、共水、箕山,足证此地的夏文化因素”。

《夏史》 归结三代治水英雄,皆关联共工氏而不出先夏范畴。共工与颛顼争帝未果而怒触不周山,出于黄帝时期。而此时已有夏名。二代、三代治水英雄鲧和禹,为父子关系,有先夏之实更为明显。

《山海经·北次三经》云,“泰头之山,共水出焉,南注于滹池”。王天峰认为“今行唐县南临滹沱河……共工族的原居地当在今行唐县一带”。

《淮南子》:“共工与颛顼争为帝,怒而触不周山。天柱折,地维绝。天顷西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。”郭峰作《氐兹台亘覃》,论行唐地形合于“天倾西北”之象,有“不周山”之实;李彦丽、盛京伟作《千年古县行唐龙文化探源》,称“行唐缶山,即远古时期不周山”。

从共工氏,到不周山,从地形之论,到缶山之说,王天峰,郭峰,李彦丽、盛京伟等人,学术背景不同,观察视角各异,却把我们引向一个共同认知,——行唐与共工氏文化关联!

共工,为历史范畴的名称。李东著《华夏族源史考》 言及共工氏源起伏羲女娲氏族联盟中的一个善于治水的部落,因世代从事治水,氏族之名“共工”变成水官代名词。黄帝之前,水官共工一职由炎帝族系人担任。至尧舜时,共工一职改由黄帝族系人担任。由上可知,“共工”一词文化内涵之丰富,或曰部落名称,或曰部落首领,或曰氏族联盟中的水官职位。

7

《左传·昭公二十九年》:“共工氏有子曰句龙,为后土。” 《曹子健集·卷七·社颂》:“于惟太社,官名后土,是曰勾龙,功著上古,德配帝皇,实为灵主。”二里头文化陶器绘有蛇身龙,龙身修长,弯曲如勾,是为勾龙。文献记载所言句龙、勾龙,其实一也。

丁山《古代神话与民族》 :“禹为姒性。姒本作蛇身自环形”“能平九土之句龙即禹之化名”“蛇之神者为龍,故凡以龙为图腾之民,皆得祖禹而为夏后”“夏有祀龙之官者,当因民族祀典,以龙为尊。龙者,句龙也,而世传夏后氏郊鲧宗禹” 。闻一多《天文疏证》:“共工子勾龙即鲧子禹。”李东《华夏族源史考》:“共工氏就是鲧,句龙则为鲧子大禹……鲧字就是共工一词的混读、快读。”由此可知,在夏文化中,“共工”关系鲧、禹,关系夏图腾。

8

鲧本治水,而在祷雨文化中却成了旱龙。“旱而为应龙,击杀之于祷雨之山,以象征雷霆怒击旱龙,故有‘殛鲧于羽山故事”。“应龙之为龙,固即祷雨所用之土龙,《淮南子地形》所谓‘土龙致雨是也。其为应也,或取意于‘有求必应矣”。

由丁山之论可知,旱龙即应龙,应龙即土龙。殛鲧于羽山,即杀旱龙以得雨。由此可知祷雨文化中鲧为旱魃。由鲧而禹,反映了祷雨文化向治水文化的转变;由土龙到句龙,体现出农耕文化在龙崇拜上的延伸。

《春秋·繁露·求雨》:“秋求雨,其神大昊,以庚辛日为大白龙一,小龙八,皆西向”。《墨子·贵义》所云“帝以甲乙杀青龙与东方,以丙丁杀赤龙于南方,以庚辛杀白龙于西方,以壬癸杀黑龙于北方”。丁山谓“舜放四罪,以变四裔”演自土龙祷雨神话:“《墨子》所谓‘杀青龙于东,即《五帝德》‘殛鲧以变东夷” 。由此推之,“杀白龙于西”,当关乎戎狄。

戎狄一体,有狄自戎出之论,北狄东迁之实,谓“戎狄于西”未尝不可。行唐所属鲜虞、中山国,为白狄所建。白狄之“白”,或源出“杀白龙于西”。白龙为龙氏族一支,生于中土,因舜放四罪而入四裔。白龙化狄,亦可解为狄出白龙,此白龙水地名文化底蕴之所在也。

9

《左传》讲到句龙为后土。句龙既为大禹,则大禹亦为后土矣。丁山讲“因农业发达,社稷之祀尊于一切,禹之神格,再变而为后土,为稷神。”

后土者,地母也。“后”字为象形字,呈女人半蹲式产子形状。李东谓“后”初为“母系氏族时代女性氏族首领的称谓” 。丁山讲“因社会中心由女性转移于男性,地母神性亦随变而为男性”。李东进而指出“道教兴起后,为与‘天行健,地势坤理论匹配,后土被设计成女性神祇”。回归女性的后土,民间俗称“后土娘娘”,掌农业、司阳阳,管生育,配为社神。由此可知,大禹为后土,是女转男的结果;道教推出的后土娘娘,是女性后土的回歸。

基督教所撰《福音故事800个》,讲到“玉皇大帝本是中国人。姓张名仪,生于五代十国时的后汉,家住直隶省真定府行唐县上房村”。河北易县洪崖山文化圈,有后土娘娘名叫张生香,为玉皇大帝张仪之妹,行唐上方人。可见行唐与玉皇文化、后土文化关联至深。

从龙氏族,到共工氏,到大禹为后土,后土娘娘出行唐,彰显的是一条不断裂的文明链条,是行唐龙邑与炎黄文化、先夏文化之间千丝万缕的联系。有了这个链条,再看郭峰所谓“挟龙山即砥柱山,为禹凿龙门之地”说,或许就不感觉荒唐;王天峰之共工氏原居地之说,也就有了几分合理。至于不周山,丁山谓“白龙堆沙者,或即不周之山。”今大沙河,古称白龙水,有流沙之实, 以“白龙堆沙”言之,倒也合理。行唐缶山地处“白龙堆沙”之畔,“缶山古称不周山”不也同样能够说通吗?

总而言之,战国龙邑渊源流长,行唐龙地底蕴至深。溯之句龙,可知图腾之由;考之甲骨,可证龙方之地。白龙之水,或源出白龙化狄;挟龙之山,正所谓中流砥柱。祷雨推演,有鲧禹相继;后土流变,见一脉传承。由此可知,战国龙邑,有鲧禹治水之文化底色;行唐龙地,实为先夏龙氏族之文化遗存。

基金项目:本文为石家庄市社科专家培养项目

(课题编号:2021sjpy22)

作者单位:中行唐县委党史研究室