全英文教学真能提高大学生的学科水平和英文水平吗?

——基于混合方法的中国高校EMI课程效果的实证研究

2021-12-11金蓓

金 蓓

(华中农业大学,武汉 430072)

根据“双万计划”,2019—2021年我国将建设一万个左右国家级一流本科专业点和一万个左右省级一流本科专业点。若要在中国高校实现世界一流学科建设目标,接轨世界一流高等学府和一流国际专业,提高我国高等教育国际化程度,在一流人才培养方案中扩大EMI(用英文进行学科知识教学)课程是必由之路。近20年来,随着全国高校EMI的推广,各高校学科英文课程数量不断增加。

与之形成鲜明对比的是有关EMI效果的研究较少,课程的有效性一直饱受质疑,教学效果至今都无法得到有效验证。相关研究的研究方法多限于“简单的思辨性分析”,属于“教师个人教学经验的粗略总结,结论缺乏足够的说服力”[1];实证性研究比例低,有关学习者的动机、兴趣、行为等双语研究主体的研究欠缺[2]。因此,关于这种自上而下的、意图良好的教育政策是否会带来良好结果的焦点问题仍然没有答案[3-4]。不少教师甚至认为EMI不仅无法提高学生的英语水平,还可能影响学生的专业成绩[5],并且以此为由设置EMI课程的准入门槛,禁止四六级成绩不达标的学生选课,从而限制了EMI课程的受益群体范围。

本研究用实证研究方法,通过课堂实验、问卷调查、访谈、课堂观察等多种手段研究高校EMI课程的教学效果,从学生英语水平、学科水平、学习动机3个方面对EMI课程的有效性进行验证,并在此基础上探讨设置EMI课程“初始英语水平”门槛的合理性问题。

一、文献综述

用英文进行学科知识教学称为English Medium Instruction(EMI),理论上认为该教学模式能在教授学科知识的同时,提高学生的英语水平。但在实践上,由于缺乏可靠的研究方法,EMI的优势尚无定论[6-7]。目前,国内外EMI的研究以理论探索为主,实证研究缺乏,量化研究更是凤毛麟角。论证EMI有效性的实证性研究主要使用了问卷调查法和课堂观察法,很少进行教学实验。

晏丽琴和徐红彤以及韩笑等人通过问卷调查发现参加EMI课程的学生,其课程考试成绩和英语水平均有所提高[8-9]。俞理明和韩建侠研究发现,学生的初始英语水平如果达到一定的阈限水平可受益于双语教学[10]。GUO等人发现全英文教学中使用高比例的高阶认知教学内容,可增加学生的学习投入[11]。

然而,也有部分学者对EMI课程的有效性提出异议。刘兆龙等通过实验和问卷调查发现,英文学习学科知识增加了学生的学习困难[12];在YANG的研究中,学生表示EMI对英语水平和专业成绩都没有帮助,而且老师用英文提问简单,对认知挑战小;相反,中文平行班体现了更为复杂的认知思维过程和能力[5]。

此外,动机是教育心理学研究的一个重要领域,特别是外在动机对中国学生学习的影响显著[13],但很少有学者关注EMI参与者的动机。WEI等人编制了调查学生英语学习情况的问卷,经调查发现EMI课程中学生的学习动机或学习努力程度并不高[14]。LEI和HU的研究显示学生对EMI的认知程度影响了其语言使用和学习焦虑[3]。两项研究虽然对EMI的学生进行了动机调查,但并没有论证EMI的学生动机和EMI教学效果之间的关系,学习动机和EMI教学效果之间的关系尚未可知。

以上实证研究对论证高校EMI的有效性都起到了良好作用,但是由于教学实验研究太少、结论各异、研究方法单一、很少涉及学习动机,因此全英文教学相对于中文传统授课模式的优越性,无法得到有效论证。

二、研究设计

(一)研究问题和研究方法

本研究试图通过一个学期的教学实验,考察中英文两种教学语言在教学效果上是否存在差异;如果存在差异,探究差异产生的原因。该研究拟回答以下问题:(1)英文班和中文班的学科知识习得是否存在显著差异;(2)实验班的英语成绩是否显著高于对照班;(3)学习动机对EMI教学效果有何影响。为回答这些问题,本研究参照了GUO的实验设计[11],采用实证研究的混合方法,通过教学实验、考试成绩、问卷调查取得定量研究数据;通过访谈以及课堂观察获得质化研究的材料。这种三角测量,能够多方验证、多角度分析,增加研究结果的可靠性[15]。

该实验持续5个月左右,在此期间笔者收集了任课教师的所有教学材料(教学大纲、课本、课堂PPT、学生作业、试卷等)。在学期初、学期中、学期末,笔者对实验班和对照班分别进行3次课堂教学观察,记录观察笔记并且进行课堂录像。另外,搜集并统计相关考试成绩,包括专业课的期末和期中考试成绩、大学英语期末考试成绩、大学英语四级考试成绩、两门专业先修课程成绩。课程结束后对学生进行问卷调查,并邀请学生参加半结构性访谈;和任课教师进行一对一结构性访谈一次、非结构性访谈一次、半结构性访谈两次,以及远程访谈4次(微信、QQ、电话)。

(二)课程选择和研究对象

本研究以华中农业大学的必修课“分子生物学”为样本,进行为期一学期的准实验研究。准实验设计是一种在没有随机分配的情况下,评估干预项对参与者影响的实验方式,被认为是在现实中不可能随机分配参与者到特定条件下真正实验设计的替代方案[16]。在没有设定任何选课条件的前提下(例如,英语成绩分数线),该课程有16名学生自愿选择进入英文班(实验组),28名学生选择了中文班(对照组)。对照组有3名少数民族学生,他们虽然参与课程学习,但其表现不计入该项研究统计,所以对照组共25人,研究对象共有41人。“分子生物学”是植科院2017级学生在二年级的必修课,两组授课老师为同一人。该教授的博士和博士后阶段都在美国完成,并在美国高校担任了一年的助理研究员和兼职讲师;归国后,该教授对“分子生物学”有8年中文主讲和4年英文主讲经验,具备扎实的专业基础和英文授课功底。根据访谈、课堂观察和教学材料的调研,确认该教授对两个班级采用了同样英文原版教材、PPT(英文为主)、教学进度和内容,以及相同的考试内容和评分标准。不同之处在于实验班的授课语言以英文为主,考试也是用英文出题和英文答题;对照班的授课语言以中文为主,考试用中英文双语出题,答题语言自选。英文班的英文使用率在90%以上,但有少量中文;中文班的中文使用率在90%以上,但有部分英文。

为了进一步确认这两个班级具有可比性,笔者根据表1所列的人口统计学背景来评估两组情况。从学生年龄、学习年限的t检验和学生性别分布、籍贯的卡方检验(Chi-square)结果表明,实验组和对照组之间的差异无统计学意义。此外,这些学生全部为汉族,且过去都没有接触过任何EMI项目或课程。

表1 两种双语教学模式的人口统计学对比

(三)测量方法和工具

1.学科成绩

根据“分子生物学”的教学大纲,“生物化学”和“遗传学”两门先修课程是该课程的学科基础,本研究以这两门课程平均分为前测成绩。

后测成绩取自两个班在“分子生物学”课程中的期末考试成绩。从该研究搜集的试卷以及和任课老师的访谈可确认,期末考试两个班级的考卷内容相同,分为5个部分:选择题(15%)、填空题(20%)、名词解释(15%)、简答题(30%)、专业文献阅读与理解(20%)。英文班为英文试卷、英文作答;中文班为中英双语试卷、答题语言自选。此外,该课程的期中考试用于验证期末考试成绩的效度。期中考试中两个班都要求写一篇关于分子生物学的中文小论文,评分标准为:(1)研究问题的提出是否有价值;(2)实验过程和方法是否正确;(3)科研结论是否可靠;(4)专业知识的运用程度。所有试卷的阅卷人为同一人,即“分子生物学”课程的授课老师。

为了检验期末试卷的检测结果是否具有可靠性,是否能从整体上反映学生的专业学习状况,笔者对试卷进行信度分析:期末考试中信度分析的指标有5个,信度系数为0.915,大于0.7,说明该试卷的信度高,可靠性和稳定性佳。然后利用积差相关法分析期末试卷的效度,判断该测试是否能有效测试出学生的专业水平:两个班级的期末成绩与期中成绩的相关系数为0.836,说明期末考试与期中考试成绩的相关性较强,即期末考试反映了学生的真实水平,有效性和准确性较好,符合效度要求。

2.英语水平

初始外语水平采用两组学生在大二上学期的大学英语期末考试成绩;后测英语成绩则采用其大二下学期的大学英语期末考试成绩。两次英语期末考试都包含4个部分:写作(15%)、听力(35%)、阅读(35%)和翻译(15%)。全校统考且集体阅卷,出卷及阅卷老师都有10年以上的相关出卷阅卷经验。两次考试的信度系数分别为0.89和0.92,两次考试的相关系数为0.857,效度较好。

3.学习动机

由于目前没有EMI学生动机调查的专用问卷,笔者根据Pintrich的学习动机策略调查问卷(1991)、童馥卉的“中国大学生学习动机及策略问卷”[17]以及秦晓晴和文秋芳的“非英语专业大学生英语学习动机调查问卷”[18],结合了英语学习和专业学习两方面特点,设计出“中国高校EMI课程学生综合动机调查问卷”。该问卷包括3个部分:(1)学生个人信息;(2)动机量表;(3)学习付出的时间。其中动机量表共计27道题,包含外部动机、学习兴趣、任务效价、自我效能、结果归因、动机行为和焦虑等7个因素。量表采用李克特7级量表评定,1至7刻度分别表示“完全不像我”“基本不像我”“不太像我”“中立”“有点像我”“基本像我”和“非常像我”。本研究样本的内部信度(Cronbach's alpha)为0.894,问卷效度(KMO值)为0.75,说明该问卷信度高,效度较好。第三部分“学习付出的时间”采用了5级选项,共有两题:(1)课外我学习这门课的时间是平均每周(1 h/2 h/3 h/4 h/5 h以上);(2)这门课我考前的准备时间是(1 d/2~3 d/4~7 d/8~10 d/11 d及以上)。该问卷在课程结束时发放给两班同学完成调查。

4.课堂观察笔记、录像和访谈记录

征求任课老师同意后,对两班教学过程进行录像,保证录像仅用于个人研究用途。在学期初、学期中、学期末在两个班分别进行3次教学观察并作观察笔记。邀请所有学生分批次参加半结构性访谈两次。和任课教师进行一对一结构性访谈一次、非结构性访谈一次、半结构性访谈两次,远程访谈4次(微信、QQ、电话)。质性研究主要涉及的研究焦点包括:(1)学生课堂积极性与参与度有无区别;(2)学生对全英文教学有何看法;(3)为什么选择参加英文班/中文班;(4)老师观察两个班教学效果有差异么?如果有差异,对此有何看法?

5.数据分析

使用SPSS 25,采用独立样本T检验分析实验前两班在初始英语水平和学科知识方面是否有显著差异。用ANCOVA调节前测影响后,分析实验后两班的学科成绩是否存在显著差异,实验班英语成绩是否显著提高。用独立样本T检验分析两个班的学习动机是否有显著差异,用问卷星图表功能分析两班课程学习时间和考前准备时间的差异。

三、研究结果

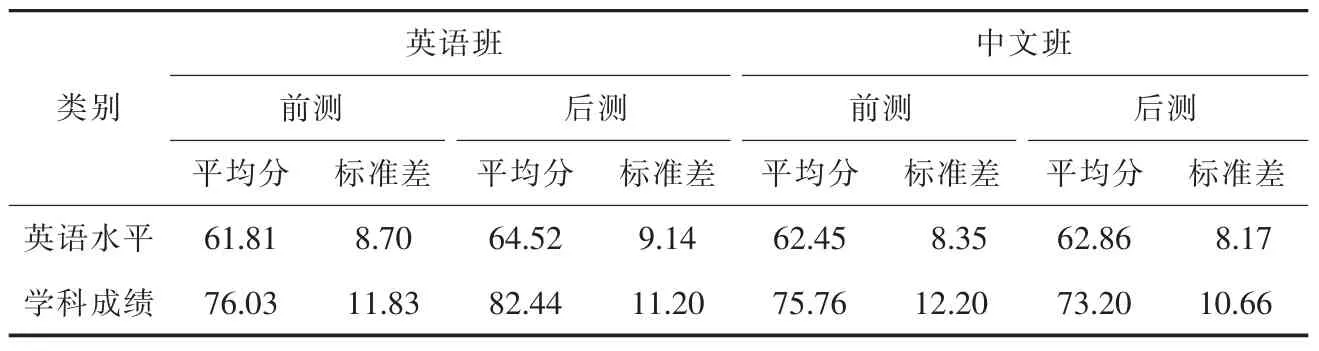

回答3个研究问题之前,该研究检验了学生初始学科水平和英语水平。描述性统计见表2。表3的结果显示,两班学生在初始学科知识和初始英语水平两个维度上的差异都很小,没有统计学上的意义。也就是说,在参与实验前,两班在专业知识和英语知识两方面水平相当,所以两班后测成绩的差异完全能够体现出实验班的教学效果。此外,观察两班英语水平的前测结果可知,两班学生的平均分仅略高于60分,并未达到许多EMI课程任课老师的选课要求,也未达到韩建侠和俞理明建议的初始英语水平[19]。

表2 两班初始英语水平和学科成绩

表3 两班初始英语水平和学科成绩的独立样本T检验

在下文中,作者将依次给出EMI的英语习得和学科知识习得、学生学习动机、课堂观察和访谈3个方面的研究结果。

(一)两班英语习得和学科知识习得效果对比

协方差分析结果显示(见表4),排除了前测成绩的影响后,经过一个学期的课程教学,英文班的英语水平(64.52)虽高于中文班(62.86),但没有显著差异,F(1,31)=0.340,P=0.564,Cohen's d=0.690。然而,两班的课程知识习得效果差异显著,英文班的课程成绩显著高于中文班,F(1,33)=11.263,P=0.002,Cohen's d=0.810。说明EMI课程中学生的学科成绩不仅没有受到英文教学的影响,相反优于中文班;英文水平虽也略高于中文班,但是尚未达到统计学上的显著水平。

(二)两班学习动机差异

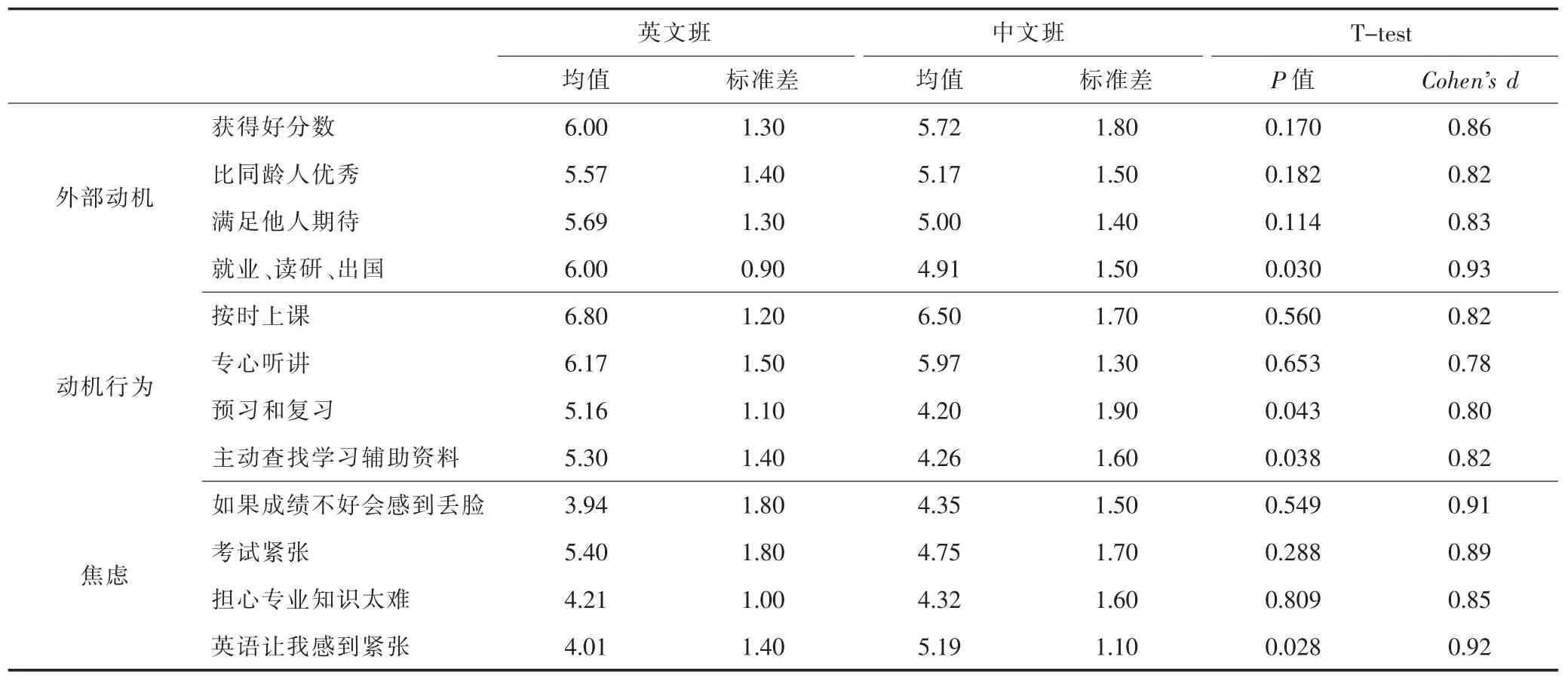

通过独立样本 T 检验(见表 5)发现,两班在外部动机(p[2-tailed]=0.04)、动机行为(p[2-tailed]=0.03)和焦虑(p[2-tailed]=0.03)3 个方面差异显著。

通过独立样本T检验(见表6)进一步考察两班学生在外部动机、动机行为和焦虑3个方面的具体差异。发现英文班在外部动机分项“就业、读研、出国”(p[2-tailed]=0.03),动机行为分项“预习和复习”(p[2-tailed]=0.043)和“主动查找辅助资料”(p[2-tailed]=0.038)上的分值显著高于中文班;而英文班在焦虑分项“英语让我感到紧张”(p[2-tailed]=0.028)上显著低于中文班。

表6 两班在外部动机、动机行为和焦虑各分项的独立样本T检验

通过问卷星图表功能统计问卷调查第3个板块“学习时间”发现,英文班比中文班付出了更多时间进行课外学习和准备期末考试。英文班有一半学生的课外学习时间达到平均每周3 h及以上(3 h:37.5%;4 h:12.5%),大部分学生备考时间达到4~7 d(56.25%)。中文班大部分学生课外学习时间为每周1~2 h(1 h:45%;2 h:30%),备考时间 2~3 d(55%)。

(三)课堂观察和访谈情况

通过课堂观察发现,英文班师生有更多互动,学生答题更加积极。课间休息时间,英文班的同学时常会主动找教师答疑解惑。

访谈中,教师也反映“全英班中有不少学生很认真,课下付出了不少努力,上课也很积极”。和学生的半结构式访谈中,英文班学生谈到,“有时上课我没听懂,课间休息时就马上问老师,否则担心问题越积越多”“我花在全英文课程的学习时间最多,课下如果不学习,上课就比较吃力”。在问到为什么会选择全英文课程时,英文班学生反映“我觉得这是一种挑战”“我想要变得更优秀,用英语讲专业课,对我的英语和专业发展都有好处”。

与此相反,在和中文班学生访谈时,学生说“没选全英文班,因为担心自己英语不够好”“觉得全英文班肯定很难,怕自己听不懂”“我担心如果去英文班,英文没学好,专业也没学好”;甚至有学生直言不讳地说:“我不喜欢英语,看到英语就烦躁。”

总之,英文班学生总体上对自己要求更高,外部学习动机更强,学习付出更多;而中文班学生对英语有更强的退缩性焦虑,而退缩性焦虑会妨碍学习[20]。

四、分析与讨论

自2001年教育部首次提到双语教学的意义和目标以来,近20年EMI在各高校推行甚广,但相关实证研究十分有限,且研究结果很不一致。这项全国性的教育改革对中国大学生的英文水平和学科成绩产生了何种影响?其结果依然未知。本研究结果将为该项政策的有效性提供一定证据。

(一)EMI教学明显有利于提高学生专业成绩

经过一个学期的EMI教学,英文班学科成绩显著高于中文平行班,证明EMI教学不仅不会对学生掌握学科知识产生不利影响,甚至能提高学生的专业成绩,这一实验结果是一项重大突破。过去有研究证明,用英语教授学科内容会对掌握学科知识带来不利影响[5]。该项研究与前人研究产生差异的原因可能是:过去采用的是随机样本实验法,实验班的部分学生可能对英文有排斥心理,影响了其学科知识的吸收和理解;而本研究采用了准实验研究法,实验班的参与者皆为自愿,可能更有利于英文班教学效果的体现。

(二)EMI教学可以提高学生的英语水平但需要时间展现效果

5个月实验后,英文班的英文平均分高于中文班,但该差异并没有达到统计学上的显著性,这与过去的研究结果一致[11,3]。为什么和中文平行班相比,EMI班级学生的英文成绩没有显著提高?分析原因可能有三。其一,实验时间太短。5个月的实验已经展现出EMI课程的效果,英文班的英文成绩高于中文班,但两班成绩差距要达到显著水平,可能需要更长的实验时间加以验证。其二,英语能力的提高可能存在延迟效应。EMI中英语能力的增长涉及到专业知识的积累,因此一个学院或专业EMI课程设置最好有整体规划,形成层级化体系[21],需要把目光放长远,使学生英语水平从量变达到质变。

(三)EMI班级有更强的学习动机和更少的学习焦虑

该研究发现:英文班有更强外部动机,特别是出国、就业和考研动机。用英语学习专业课,是具有一定难度和挑战性的。因此,愿意主动选择EMI课程的学生通常对自己的未来发展有一定追求,具有更强的学习动机。这也符合中国教育环境和社会文化规范:精通英文经常和社会精英以及更好的前途相挂钩,在外企工作和海外留学是向上流动的重要渠道。

英文班学习行为更积极。分析原因,可能是由于英文课需要使用非母语理解并记忆专业知识,对认知能力是一种挑战。教育部关于一流本科课程建设的实施意见中提出:增加挑战度,让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战;加大学习投入,科学“增负”,有利于增强学生经刻苦学习收获能力和素质提高的成就感。访谈中发现,英文班不少学生主动借阅教辅资料,对课堂上不理解的部分查漏补缺。这个研究结果与李颖的问卷调查结果一致,她研究发现很多学生自行购买了相应的中文版教材辅助学习[22]。补充资料对其专业学习起到了脚手架的作用。与之相应的是,英文班在学习时间调查中表现出更持久的付出,课外学习和考前复习时间都长于中文班。该研究结果也通过学生访谈得到了三角验证,学生普遍反馈EMI课程投入的学习时间更多;与之相应,学习后的收获感和成就感也更强。

此外,本研究发现英文班学习焦虑更少,主要体现在“英语焦虑”一项。产生这种差异的原因可能是:(1)英文班学生既然主动选课,至少说明他们不害怕或不抵触英语;(2)英文班经历了5个月专业内容的英文授课,已适应英文学术环境,“英语焦虑”可能降低。这一发现也反映在对授课老师的采访中,他表示EMI学生在课程中后期体现出更高的课堂参与度,更愿意思考和提问,并且表现出了更高的英语交流能力。在我们课程初、中、末期的课堂观察记录中,也发现了相同的“渐入佳境”的倾向。

五、建议:取消EMI课程的“初始英语水平”要求

关于设置EMI课程,教师和管理人员的主要忧虑是:担心学生英语水平有限,全英文授课会影响专业课的教学效果。因此,不少学院把英语四六级成绩作为全英文课程的选课门槛,把热爱英语学习或对EMI课程有兴趣的学生拒之门外。这种现象和早期双语教学的外语初始水平研究不无关联。

1984年CUMMINS提出了“语言阈限”假设,国内学者韩建侠和俞理明通过实验证明,若学生的初始英语水平达到一定的阈限水平时学生可受益于双语教学[10],并论证该初始英文水平是CET4优秀或CET6及格[19]。该研究成果成为许多双语或EMI课程设置的重要参考,对EMI作出了历史性的贡献。可惜之后并没有其他学者根据严格的量化研究方法对该假设进行重复性研究。

时隔9年,本研究结果对双语教学“英语初始水平”观点提出了再探讨。该研究中两班的四级英语成绩平均分分别是510.93和512.21,并没有到达CET4优秀的要求,而且两个班级各有一名同学没有通过CET4考试。也就是说,两班英语水平都没有达到很多EMI课程的选课门槛。然而,英文班经过一个学期EMI课程的学习后,学科成绩不仅并未受到影响,反而比中文班更好。这说明,也许“初始英语水平”对全英文教学效果的影响是有限的。相反,学习动机对全英文教学效果的影响可能更为深远。

推行EMI需考虑学生的意愿,主动选择双语课程或全英文课程的学生存在更强的学习动机,可能学习效果更佳。因此,取消EMI课程的“初始英语水平”要求,给予更多对英语学习有兴趣的学生参与EMI课程的机会,并想办法促进学生的英语学习动机和兴趣,也许更有助于提高EMI的教学效果。