因歌出游?叙事传输理论下流行歌曲对旅游目的地选择倾向的影响研究*

2021-12-11李彬彬

李彬彬,龙 飞

(1.天津商业大学 宝德学院,天津 300384;2.中国社会科学院 财经战略研究院,北京 100004)

0 引言

音乐与地方互相创造彼此:地域风土滋养音乐创作,所创音乐又塑造着地域形象,激发听者对该地的依恋与向往[1-2]。流行音乐(popular music)与古典音乐(classical music)和民间音乐(folk music)相比,具有大众文化的通俗性、娱乐性,便于人们接受与传播,拥有巨大的消费市场[3]。以歌手赵雷的《成都》为例,音乐类排行第一的酷狗音乐网站播放数据表明:截至2017年4月底,仅现场版的《成都》已播放9.6亿次,评论总数达7万[4]。同样,在以音乐点评社交为特色的网易云音乐App上,《成都》这首歌的评论数在2019年12月份达到约41万条,在这些评论中,有一条评论获得了10万次以上的点赞——“听到赵雷的《成都》,好吧,我正在订机票。”类似的评论还有:“因为一首歌,而爱上一座城。”“没去过成都的我,格外神往。”

因为一首流行歌曲而令听歌的人想去一座城市旅游,这是否是一种偶然现象?如果不是,流行歌曲对人们旅游目的地选择倾向的影响效应具体是如何产生的?梳理国内外文献,音乐与地域空间、与旅游的关系以及具体到在旅游目的地品牌形象构建与营销中的相关研究,近年来已引起不少国内外学者的研究兴趣与实践[5]583。但在旅游者个体心理微观层面上,深入探究音乐如何引发人们对歌曲中旅游目的地的认知、想象和情感,进而影响对该地向往与选择倾向的研究,仍然非常之少[6]126。叙事传输理论(narrative transportation theory)认为读者或听者在小说、音乐、影视等媒介享受(medium enjoyment)中体验到的“故事或叙事”能在不同程度上引发其认知(cognition)、想象(imagery)和情感(affect)的交织与聚合(convergent),进而产生一定程度的传输效果——其态度或行为的改变[7]312。Chen等的实证研究也指出,无论人们之前是否到过这个地方,音乐叙事所引发的想象均可帮助人们形成对某个遥远地方的依恋[8]889。故本文以叙事传输理论为基础,选取现象级流行歌曲《成都》为例,实证探究流行音乐对歌中所提及旅游目的地叙事传输效应发生的关键要素与机制,丰富叙事传输理论,为旅游目的地营销中音乐元素的应用提供借鉴与启发。

1 相关理论与研究假设

1.1 理论基础:叙事传输理论

叙事传输是Green等学者从心理学层面解释“故事为什么令人着迷并影响人”这一现象提出的理论,好故事具有一种魔力可以将听众像旅游者一样“传输”(transport)到一个异域时空,在那里,听众的注意力被故事叙事所吸引,随情节产生一系列想象并体验到重重情感触动,等故事结束,听众回到现实世界时,其原有认知、态度或信念可能已发生改变。叙事传输理论识别并概括了故事这种令人“沉浸”其中并改变人态度与信念的心理过程——一个融合了个体认知注意力(cognitive attention)、想象(mental imagery)与情感触动(emotional reaction/affect)三者交织聚合的过程[9]703。

可见,与强调理性逻辑的“认知加工”不同,叙事传输的说服机制在于通过故事叙事抓住读者的注意力,唤起想象,产生近距离“身临其境”、类似真实的参与感,并与故事中人物产生共情和共鸣,喜欢和认同故事角色,在充满愉悦感的心理体验中无意识地、微妙地发生态度或信念的改变[10]1128-1129。基于其理论内涵,叙事传输较多地被应用于心理学和市场营销领域,如广告设计、娱乐体验、新闻传媒、医患沟通等。在旅游行业,叙事传输理论的应用还比较少,国内外的研究主要集中于旅游目的地营销的叙事传输内容、传输效果和传输机制[11]。

叙事传输理论适用于解释叙事性信息的“说服”机制,叙事是按照一定时间顺序或因果关系描述事件的故事或记录[9]701,故事载体可以是小说、歌曲、电影、游戏等媒介。但不同叙事形式和媒介给人的体验与感受不同,叙事传输的过程与传输效果存在差异,如文本材料能够由读者自己控制阅读故事的行进速度,更易激起多重想象空间,而影视生动的视觉画面更能抓住大多数观众的注意力[10]1130。与其他媒介相比,音乐的独特性在于:第一,音乐融合了歌词、旋律和节奏,是听觉感官维度上的叙事,这使得歌中的“叙事/故事”更立体,有助于听者形成对故事的多维“感官印象”;第二,相对于小说文本等材料,音乐,尤其是流行音乐,具有大众文化的娱乐性,在个体低认知需求下“毫不费力”地通过享受(enjoyment)即可实现传输效果;第三,流行音乐的传播媒介和场所更加多元,更易被大众所接触与接纳。可见,音乐叙事具有其独特性,但目前却极少被关注。故本文基于叙事传输理论与音乐叙事的独特性,选取与旅游城市同名的现象级流行歌曲《成都》为例,探究流行歌曲在目的地营销中的说服机制,实证检验歌曲在听众认知上所实现的目的地觉醒、听众想象中所构建的目的地情感形象以及听众情感上对歌曲的喜爱认可是否能够影响其对歌中目的地的选择倾向。

1.2 音乐的叙事传输——认知上实现目的地觉醒(cognitive attention)

叙事传输理论认为,当听众在对故事的享受中进入故事情境,可在认知上获取新的信息与知识。Tussyadiah等的研究发现,当观众对叙事故事中的角色发生认同时,“对目的地认知的增加”显著影响其对目的地的“到访意愿”[12]。而且,叙事传输能有效减少“抵抗力”的负面认知反应。因为当读者或听众的注意力被故事情节所吸引时,很难察觉和感知到故事的说服目的,便不易激起拒绝被改变或被说服的动机[13]2002。

具体到音乐的叙述传输作用,Gibson和Connell指出音乐作为一种凝练了地方元素的独特声音元素可以让听众了解和知道歌曲中的地方,实现目的地觉醒,让目的地更有名气[14]。作为一种丰富的艺术语言和独特的传播媒介,音乐凭借其特有的亲和力和深层次的情感表达,艺术性地再现目的地旅游综合信息[15],在传唱中能让听众在认知上更多了解该地的旅游吸引物及其他动人之处,实现目的地觉醒。Su以丽江古城的纳西音乐为研究对象,印证了文化地理学家的观点——音乐具有唤起和塑造地方形象及地方依恋的魔力,音乐商业化所构建的声景(sound scape)成为突显地方独特性和增强本土竞争力的有力战略[16]。Xie等则以嘻哈(Hip-hop)音乐为研究对象,指出嘻哈音乐令听众对其产生地的黑人文化产生好奇、窥视和模仿,进而产生旅游行为[17]。朱竑等学者通过分析藏族歌曲的特征,发现其能够帮助游客理性认识旅游目的地,触及旅游本真,进一步影响游客对西藏的形象感知与向往[18]991。

除了歌曲音乐本身的叙事,歌手生活地和歌曲的创作地也有吸引人关注与前往的魔力。Leaver等的研究指出因歌手歌曲的传唱,英美20世纪50-60年代的音乐巨星,如披头士(Beatles)、鲍勃·迪伦(Bob Dylan)、巴迪·霍利(Buddy Holly)、埃维斯·普里斯利(Elvis Presley)等歌手的家乡、早年生活过的地方、音乐创作地和去世的地方,吸引了无数不同年龄的音乐迷出于怀旧、朝圣而前往参观[19]220。国内旅游发展的实践也表明,与旅游目的地相关的流行歌曲,如《彩云之南》唱响了云南的玉龙雪山、丽江、泸沽湖和蝴蝶泉,已入选城市音乐名片的歌曲《请到天涯海角来》则让海南的天涯海角景区成为情侣游的打卡地,关于四川康定的《康定情歌》、哈尔滨的《太阳岛上》、广西桂林的《我想去桂林》、江苏无锡的《太湖美》等流行歌曲的传唱也让大众知道并喜欢上了歌中的地方[20]。

基于以上文献,提出如下假设:

H1:流行歌曲叙事传输中听众在认知上实现的目的地觉醒(认知觉醒)显著正向影响人们对歌中所提及旅游目的地的选择倾向。

1.3 音乐对旅游目的地情感形象的构建——目的地想象

目的地的情感形象是个体对目的地的某种感觉与情感反应,大量实证研究表明情感形象对游客的目的地选择具有较强驱动作用,直接影响着其对目的地的偏好与选择倾向[21]。徐海军等通过实验研究发现:目的地歌曲能够显著提升听众对歌曲中目的地形象的感知,尤其是情感形象的塑造与再次唤醒[22]11。

“叙事传输”机制认为,好故事能吸引并激发个体的想象与幻想,“走进故事世界”,身临其境地随故事产生情感共鸣,无形中形成或改变态度中的认知和情感成分。具体到音乐的叙事传输,流行音乐歌词的叙事、歌手的演绎和表演易在不同程度上令听众产生与歌中故事情景的联结。音乐中提到的真实地方,也会被听众的想象构建成一个介于真实与虚构中的“乌托邦”[23]。而且,与视觉宣传材料不同,歌曲所构建的旅游地形象是一种“虚拟场景”,场景中的要素——“听觉文本”与画面,通过创作者和听众的“二次解读”而完成,尽管解读中融入了个人主观偏差,但歌曲所构建的意境与感染力能较强地吸引听众[18]1000。

吕兴洋等学者的研究也发现目的地歌曲产生声音营销力的基础与关键之一在于情景展示功能,即:歌曲通过充满画面感的故事描述,激起听众对目的地的想象,使其沉浸于歌曲所营销的意境中,并实现其对目的地态度的积极改变[6]128。李大伟等也指出:在丽江旅游地旅游发展推动的文化变迁中,以现代民谣为代表的流行音乐逐渐取代纳西传统音乐的主体地位,但两种音乐都以不同的形式影响着旅游者对目的地的情感构建[24]。可见,流行音乐在旅游目的地情感形象的塑造中能激发人们对一地的感觉、感受和情感参与,形成或强化人们对地方的感觉(“sense of place”)[19]221。故本文提出第二个假设:

H2:流行歌曲叙事传输中听众想象所构建的目的地情感形象(想象)显著影响人们对歌中所提及旅游目的地的选择倾向。

1.4 音乐的呈现与演绎方式——情感共鸣与歌曲喜爱

音乐具有情绪诱发的功能与价值,研究者认为音乐情绪发生的过程也是词曲作者、歌手与听众共情与共鸣的过程[25]。叙事传输理论认为个体情绪体验的唤醒与对故事的喜爱(affect)、认同是影响传输效果的关键[13]2004。情绪在态度形成与改变中起着重要的作用,而被故事传输的个体会被故事情节感染,与故事中人物产生关联(connections),并跟随故事角色一起感受喜怒哀乐的情绪波动与情感体验,当被传输个体对故事人物的经历、思想、情感、行为产生精神认同与喜爱时,便易在无形中接纳故事人物的观点与态度。

肯尼斯·伯克(Kenneth Burke)的“戏剧理论”(dramatism)也指出当我们与他人享有某些特质(如经历、情感、感知、态度等)时,我们就取得了与他人的联结、共鸣与认同(identification),进而影响我们的态度与行为[26]。吕兴洋等通过混合研究方法进一步验证了情绪诱发令听众产生的心理共鸣是目的地歌曲影响潜在旅游者目的地态度的关键[6]131。

除了个体对故事中角色的喜爱认同能够影响故事的说服力,叙事质量(craftsmanship)与信息的可理解性及媒介类型(文本、音乐、影视节目、互动游戏)也影响着传输效果[7]320。具体到流行音乐这种叙事媒介,与音乐相关的何种要素质量,以及如何演绎能够实现理想的传输效果,增强听者对歌中旅游目的地的向往呢?Connell J和Gibson C在系统探讨音乐,尤其是流行音乐与旅游地的结合对于游客的吸引力时指出:歌曲本身和歌手是影响音乐中旅游地受欢迎度的关键[5]584。Bowen等对流行音乐节参与动机的研究调查也发现:相比社交动机,音乐节本身的主题类型、艺术家的现场高质量表演、音乐节的氛围等质量因素更重要,更能影响到当地居民和外地游客前往音乐节的动机[27]。具体到音乐本身,其线索特征与呈现效果,如调式、旋律、节奏、音色等直接影响着音乐情绪的诱发[28]。当聚焦于一首流行歌曲,除了对歌曲中角色共鸣与认同,从听众视角所感知到的对音乐要素的喜爱、认可,如好听、旋律优美、容易学唱、愿意推荐是否影响其传输效果呢?故提出第三个假设:

H3:流行歌曲叙事传输中的听众情感共鸣与歌曲喜爱(情感喜爱)显著影响人们对歌中所提及旅游目的地的选择倾向。

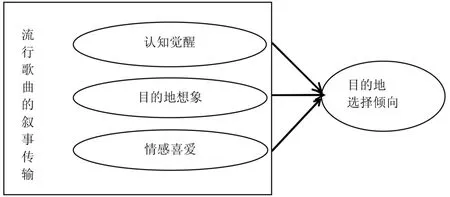

基于以上假设,本文构建出流行歌曲的传播与人们对歌中所提及旅游目的地选择倾向的理论模型(如图1所示),并通过结构方程模型的构建检验假设。

图1 流行歌曲叙事传输——目的地选择倾向理论模型

2 研究方法与案例选择

2.1 案例选择与研究对象

为研究流行歌曲的叙事传输对歌中旅游目的地选择倾向的影响,本文选择了现象级流行歌曲《成都》为例。第一,歌曲《成都》与我国优秀旅游城市成都同名,歌名与歌中所唱到的“成都”与目的地高度相关,与本研究具有较高的契合度;第二,歌曲《成都》自2017年由歌手赵雷在《我是歌手》综艺节目中演唱后开始流行,从本文引言中提到的播放量和评论量看,《成都》产生了较大的社会影响力;第三,百度指数表明,歌曲《成都》的播出与流行增加了歌中地名,如“玉林路”“小酒馆”的搜索量,“因为《成都》,爱上成都”,歌曲《成都》对目的地已产生一定的营销价值[22]5。综合以上因素,歌曲《成都》已引起学术界的关注,Chen、徐海军和吕兴洋等学者均以歌曲《成都》为例,分别使用不同研究方法、从不同视角探究了歌曲对旅游目的地依恋、形象感知、对潜在旅游者的影响机制等[6,8,22]。这些研究证实了歌曲《成都》的研究价值,同时,也为本文从叙事传输理论视角展开研究提供了启发与借鉴。

在研究对象选择中,本文以出生在1982-2000的“千禧一代(Millennials)”为主要研究人群。中国的“千禧一代”也被称为“80后”和“90后”,具有经济基础,热衷旅游,已成为在境内外旅游的主力[29]。同时,作为互联网原住民,“千禧一代”对某一旅游目的地的兴趣多源自名人与重要意见领袖的影响、社交平台“网红”的“种草”和影视综艺等媒体的推荐[30]。基于“千禧一代”的上述特征,本研究将具体验证由歌手明星演绎的流行歌曲的叙事传输对其目的地选择倾向的影响。

2.2 量表设计

本文所构建的结构量表包括“歌曲叙事传输”和“目的地选择倾向”两部分。其中“歌曲叙事传输”量表以Green和Brock所构建的经典叙事传输测评量表为基础[9]704,但由于该量表的开发是基于书面材料而设计的,故本文结合文献中关于音乐叙事传输的研究,及所选流行歌曲《成都》的特征进行了调整。“目的地选择倾向”的观测量表参考了刘红等学者文中的检验指标[31]。程序上,笔者首先构建了本研究的第一版问卷,随后将问卷发送给行业内三名专家征求意见。基于专家反馈意见,删除了认知觉醒维度的一个问题,增加了关于游客行为意向的一个问题。问卷重新排版后,开展了小范围的预调查,微调格式后形成了本研究的最终问卷。

最终问卷包括四部分:第一部分首先阐明了问卷的目的,然后询问被试是否听过歌手赵雷的《成都》这首歌,如果选择没有听过,需要先听完方可进行后面的问卷调查。第二部分包括测量《成都》这首流行歌曲的叙事传输对人们认知的影响,是否促进目的地觉醒(4个测量项);测量歌曲叙事传播是否引发人们想象,有利于目的地情感形象的构建(3个测量项);测量歌曲叙事传输给人们在情感上带来的喜爱与认同,即歌曲的认可度(6个测量项)。第三部分测量《成都》这首歌对人们在成都这一旅游目的地的选择倾向(共4个测量项)。第四部分是人口统计学信息。问卷第二和第三部分的测评方法采用李克特5级量表。

2.3 数据搜集

问卷数据收集依托专业的在线调研平台——腾讯问卷,以滚雪球的形式在网络上发放,在2019年12月共回收264份问卷,挑选出生于1982-2000年的“千禧一代”,共223份进行分析。其中男性101人,占比45%;女性122人,占比55%。在“是否听过成都这首歌”这一问题上,听过占比90.6%,没有听过占比9.4%。

3 数据分析

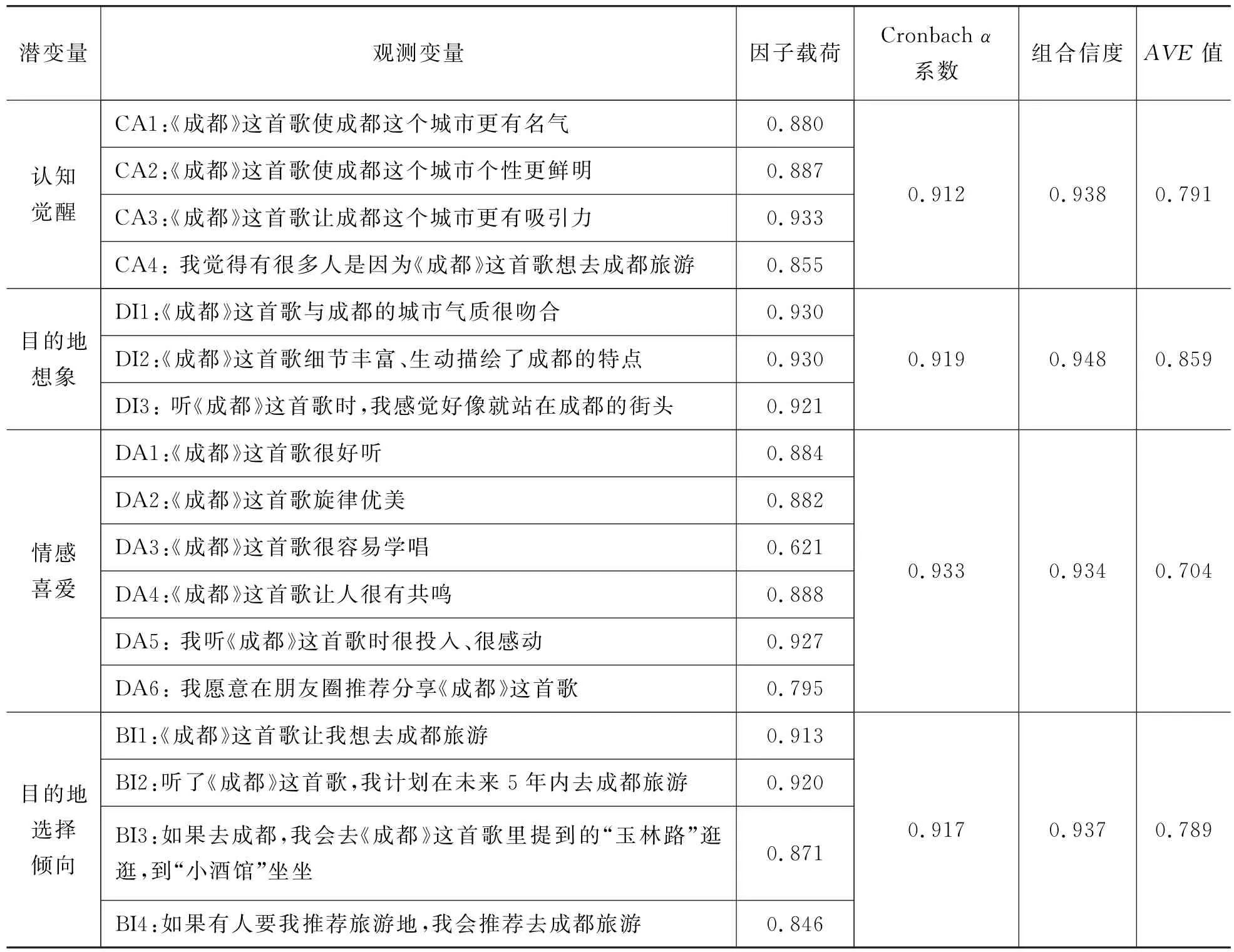

由于缺少流行歌曲叙事传输对旅游目的地选择倾向影响的实证研究,故本文选择适合用于预测性研究和理论发展的偏最小二乘法结构方程模型PLS-SEM来验证所构建模型[32]。首先使用SPSS 21.0进行探索性因子分析,进一步探索量表结构,软件运行数据自动生成的三个因子与前文所构建模型匹配,三个因子的Cronbachα系数如表1所示,表明问卷数据具有较好的效度。在此基础上使用Smart PLS 2.0M3软件进行模型验证性因子分析检验:测量模型验证潜变量和其对应的显变量之间的强弱关系;结构模型检验各潜变量间因果关系的强弱[33]41。

表1 量表信度和收敛效度

3.1 测量模型评价

测量模型评价指标包括信度和效度两方面。信度是指量表中所设计各问题是否具有内聚性,所测是否真实指向同一主题,衡量指标主要是Cronbachα和组合信度。如表1所示,问卷中4个潜变量的Cronbachα系数均大于0.9,表明本文改编设计的量表信度较好。

与信度不同,效度包括内容效度和建构效度。内容效度检验量表中具体所设计的问题与主题的相关程度,即这些问题是否有科学意义。如前文所述,本研究所用量表以两位学者成熟的量表和广泛的文献综述为基础,结合所选研究歌曲特点而设计,并经过专家修改,编制过程符合学术量表的设计流程,能保证其内容效度。

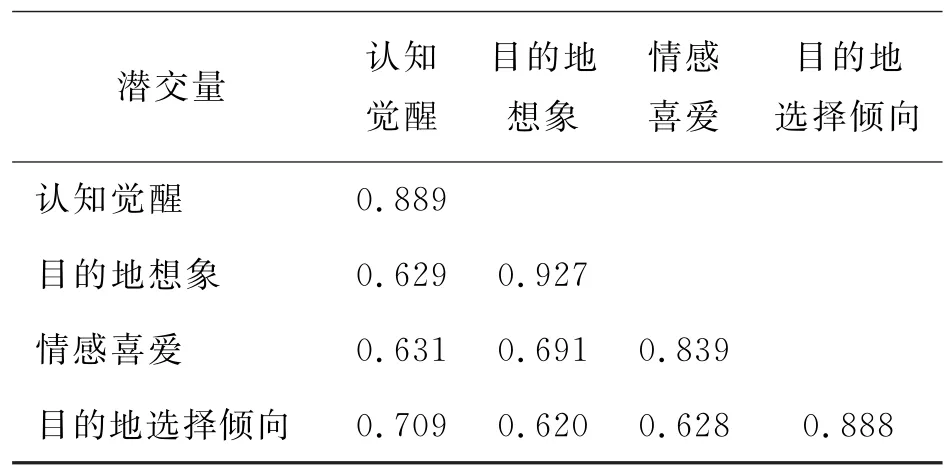

建构效度包括收敛效度与判别效度;前者指一个潜变量内观测变量间的相关性,后者指潜变量间的差别性。首先,收敛效度主要包括三个检验指标:因子载荷、AVE值和信度。如表1所示,Cronbachα值均大于0.9,而潜变量的组合信度在0.934~0.948之间,大于0.9;AVE值为0.704~0.859,远超0.5以上的标准;显变量的因子载荷除了DA3为0.621,DA6为0.795,其余在0.846~0.933,大于0.5的标准,这表明外部模型符合评价要求[34]。建构效度的另一个指标——判别效度的常用检验方法之一是将某一潜变量的AVE平方根与其他变量间的相关系数进行比较,看前者是否大于后者,且大于0.5。如表2所示,潜变量间具有比较好的判别效度。

表2 判别效度检验

3.2 结构模型评价

与以协方差为基础的结构方程模型(CB-SEM,如AMOS)评价标准不同,PLSSEM对结构模型的评价包括:模型拟合度(model fit)、判定系数R2和路径系数及其显著性(显著性以t值大小反映)等三个指标[33]42。

3.2.1 模型拟合度

PLS-SEM模型拟合度评价指标中,目前学界较多使用Go F(goodness-of-fit)这一指标,该指标反映构建模型的整体运行效果测评,计算公式为

其中,共同度(communality)在数值上等于AVE值。经过计算,研究所构建模型的Go F等于0.671,大于 Wetzels等学者推荐的Go F>0.36的强拟合度[36]。此外,在运行PLS-SEM的软件Smart PLS提供的模型适配度指标中,目前具有评估标准值的指标还包括标准化残差均方根SRMR(Standardized Root Mean Square Residual)和规范拟合优度指数NFI(Normed Fit Index)两个指标。本模型的SRMR为0.059,符合小于0.1的参考标准值;NFI指标越接近1愈好,大于0.9较好,本模型NFI为0.848,略小于0.9,但差距较小,且其他指标拟合度较理想,故认为模型整体基本符合要求。

3.2.2 假设检验

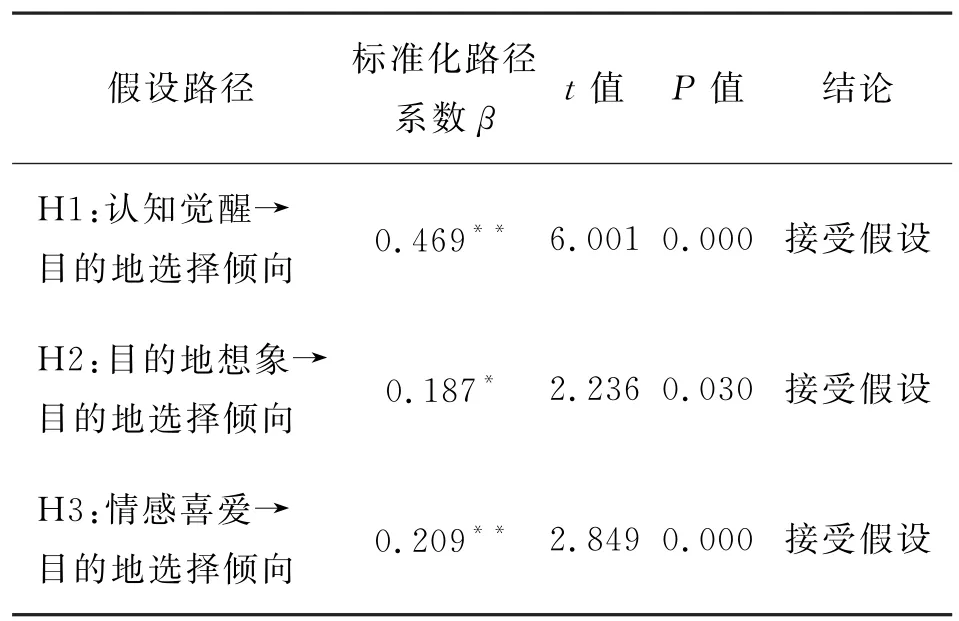

Smart PLS 3.0评价反映型模型的程序为:(1)PLS Algorithm计算模型参数值(路径系数);(2)进行Bootstrapping计算,依据t值大小判断路径系数是否显著及假设是否通过[33]41。通过计算,本模型潜变量间的标准化路径系数(及t值)具体如表3所示。认知觉醒与目的地选择倾向的系数为0.469,t值为6.001,P值小于0.01,假设1成立,说明歌曲所实现的听众对目的地的认知觉醒显著正向影响其对目的地选择倾向。目的地想象与目的地选择倾向的系数为0.187,t值为2.236,P值小于0.05,假设2成立,即:歌曲对听众想象的激发所构建的目的地情感形象显著正向影响其对目的地选择倾向。情感喜爱与目的地选择倾向的系数为0.209,t值为2.849,P值小于0.05,假设3成立,说明歌曲所引发的情感喜爱显著正向影响其对目的地选择倾向。综合比较,三个影响变量中认知觉醒对目的地选择倾向的影响最大。

表3 结构模型的参数评估

判定系数R2主要反映外源解释潜变量对相应的内源潜变量的解释程度大小,本模型判定系数R2等于0.573,表明模型中外源潜变量可以在57.3%的程度上解释内源潜变量——成都这一旅游地的选择倾向,符合消费者行为领域R2大于0.2的推荐标准,这说明流行歌曲所实现的听众认知觉醒、目的地想象与情感喜爱对歌曲中目的地选择倾向具有较高的解释价值。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论及理论贡献

人们是否会因为一首歌而去一地旅游?为了验证这一猜想与假设,本文系统梳理了国内外音乐旅游与叙事传输理论的相关文献,选取与旅游城市同名的现象级流行歌曲《成都》为例,探究流行歌曲在目的地营销中的说服机制,并应用Smart PLS 2.0M3软件采用偏最小二乘法进行了实证探索,研究结果表明:

(1)流行音乐的叙事传输在听众认知上实现的目的地觉醒(认知觉醒)显著正向影响人们对歌中所提及旅游目的地的选择倾向。而且,与想象和情感两个要素相比,认知觉醒对目的地选择倾向的影响最大。这表明,听众在对音乐叙事“故事”的沉浸中,能在认知上增加对目的地的了解和关注,实现目的地觉醒;同时,在对音乐的享受沉浸中,听众很少能感知到音乐的说服动机与目的,不易产生质疑或反驳的“抵抗力”等负面认知反应,进而易在无形中被故事观点所影响与改变。这和文献中许多学者的研究观点相似:音乐这一独特的魅力媒介所产生的营销功能能够让旅游目的地借助音乐的翅膀飞到更多角落,实现目的地觉醒,令旅游目的地更有名气、个性更鲜明、更有吸引力。

(2)流行歌曲叙事传输中听众想象所构建的目的地情感形象(目的地想象)显著影响人们对歌中所提及旅游目的地的选择倾向。流行音乐的词曲叙事与精彩演绎能够吸引听众“走进故事世界”,产生“身临其境”的心理表象,歌中所提及的地方也会进入听众的想象而被赋予一定的感情色彩,这种由目的地的感觉与情感反应所构建的目的地情感形象影响着听众对目的地的偏好与选择倾向。

(3)流行歌曲叙事传输所激发的听众情感共鸣与歌曲喜爱(情感喜爱)显著影响人们对歌中所提及旅游目的地的选择倾向。听众在享受音乐时,会同音乐中人物产生情感共鸣与喜爱,音乐中故事主角对地方的感情流露也容易被听众所接纳。除了对歌曲中角色的情感共鸣与喜爱,对音乐要素与音乐质量本身的喜爱认可,如好听、旋律优美、容易学唱、愿意推荐也会“爱屋及乌”影响着听众对歌中所提及目的地的感知与喜好。听众被传输进音乐叙事的沉醉体验会促使其主动花时间反复听一首歌曲。

本文的理论贡献在于:基于叙事传输理论与音乐叙事的独特性构建了流行歌曲对旅游目的地选择倾向的影响模型。叙事传输理论是关于“故事如何影响人”的说服机制,与音乐叙事“故事”结合,探究音乐对听众所引发的关于歌曲中旅游目的地的认知、想象和情感,在旅游者个体心理微观层面上解释了歌曲对目的地选择倾向的影响机制,这在听觉维度上丰富拓展了叙事传输理论,同时也完善了目的地选择理论。

4.2 营销建议

本文对流行音乐叙事传输的研究回答了在目的地营销中“音乐故事如何影响人”这一难题,基于研究结果,对音乐进一步“如何讲好故事”,内容要素的选择与演绎,提升音乐的营销力提出以下营销建议:

(1)旅游目的地的营销中可以关注音乐的营销力量。与广告、宣传册等其他媒介相比,流行音乐的传播途径、媒介和场所更加多元,更易被大众所接触与接纳。流行音乐具有大众文化的通俗性和娱乐性,在个体低认知需求下“毫不费力”地通过享受(enjoyment)即可实现传输效果。因此,在旅游目的地营销中可以选择以目的地为主题进行流行音乐的创作与宣传,借助音乐的传播令听众在认知上了解到歌中的地方。如,美国田纳西州的孟菲斯市就在其旅游官网上重点宣传该城市是蓝调、灵魂音乐和摇滚乐的发源地 (Memphis—Home of Blues,Soul&Rock’n’Roll)这一音乐特质,来吸引歌迷前往探寻音乐和城市的魅力。

(2)与旅游目的地相关的流行歌曲创作中增加细节画面的刻画,激发听众对目的地的想象与感觉。相较于直白如“摄像般精确”去描绘旅游目的地的风景、“复制自然”,不如像《成都》《去大理》《鹿港小镇》《在那遥远的地方》等经典流行音乐那样注重“前景(foregrounding)”刻画[7]321:侧重当地人文故事,精心营造具有画面感、给人身临其境的细节想象。如“你会挽着我的衣袖,我会把手揣进裤兜,走到玉林路的尽头,坐在小酒馆的门口”……更有助于歌曲传输到听者的心里,增强流行歌曲的叙事传输效果。Leaver等指出,被音乐吸引而前往旅游的游客在旅行过程具有高情感参与性,这要求与之接触的服务提供者——相关旅游从业人员也需拥有丰富的音乐知识,最好也是此类音乐或这个歌手的乐迷,来保护这些音乐朝圣者可能的情感需求与其对“原真性”的期待[19]225。

(3)流行音乐创作中应尽可能实现听众的情感共鸣与歌曲喜爱。关于情感对媒介传输效果的研究表明:情感影响人们对媒介信息的判断与记忆。随时间流逝,相比于信息中的论据和观点,与信息相关的情感印象更为持久[37]。这意味着,流行音乐在寻求音乐与目的地的契合时,应关注歌曲在情感上的营造与听众的认可度。在叙事内容选择上,那些与听众日常情感体验相似的经历更易引起听众的共鸣与喜爱。除了角色的情感共鸣与喜爱,好听易学、旋律优美、令人喜欢并愿意在朋友圈分享的流行歌曲更易勾起人们对歌中所提及地方的向往。这要求流行音乐的创作和宣传应聚焦特定“粉丝”受众,以“千禧一代”为例,找准该群体中当下流行的音乐审美品位,参考各大音乐综艺节目或音乐排行榜流行音乐的流行元素与风格类型。

4.3 研究局限与展望

除了音乐本身,听众本人的年龄、积极情绪、爱幻想的倾向度等个体差异也会影响叙事传输的效果[38]。但限于研究精力与资源,本文以出生于1982-2000年的“千禧一代”为主,对音乐叙事进行的研究使结论的普适性受到一定限制。在未来的研究中,感兴趣的学者可进一步将更多影响因素纳入自变量进行深入研究。之前的旅行经验[8]890、旅行尺度等因素也会影响人们对旅游目的地的选择倾向,因此,《成都》这首歌对与成都距离不同的西南市场、中部市场、北方市场甚至海外市场的人们影响程度如何呢?未来的研究也可使用多种研究方法进一步探究在距离、出行成本等调节变量下,流行歌曲对人们目的地选择倾向的影响如何发生作用。