由今探古循古知今

2021-12-10白如吴欣歆

白如 吴欣歆

【摘要】统编高中语文教材必修上册“词语积累与词语解释”这一活动单元的教学目标为:以零散累积为基础进行归纳统整,在感性认识的前提下推动理性思考。具体到本单元中的“把握古今词义的联系与区别”模块,教师需在认知基础层面引导学生建立“古今有别、古今沟通”的核心理念,在操作方法层面以串联词义引申义列为重点整理一词多义,同时向学生提供“示范引领类”“知识补给类”“材料分析类”等多层次、多指向的学习资源。

【关键词】词语积累与词语解释,古今词义,词义引申,学习资源

统编高中语文教材必修上册第八单元为“词语积累与词语解释”,是基于《普通高中语文课程标准(2017 年版2020 年修订)》中的“语言积累、梳理与探究”学习任务群而设立的活动单元,旨在通过言语实践活动引导学生“积累语文知识,探究语言文字运用规律,增强语言文字运用的敏感性,提高探究、发现的能力”[1]。教材提供的活动包括系联词语家族、整理一词多义、辨析词义异同,教学目标定位为:以零散累积为基础归纳统整,在感性认识的前提下推动理性思考。因此,“词语积累”并不只是数量层面的递增累加,而是在语言知识引领下的脉络梳理,“词语解释”也并不是着眼于单个词语意义的浅层了解,而是在相关理论框架指引下的规律探究。

与其他活动单元相比,“词语积累与词语解释”学术探索的性质更显著。高中生的学术探索虽然不以追求知识点的系统和理论框架的严密为目的,但仍然需要基本的词汇学理论作支撑。因此,教师首先要基于教材内容进行提炼和归纳,为学生设计涵盖思想、方法、材料三个基本要素的支架。本文以“词语积累与词语解释”的第二部分“把握古今词义的联系与区别”为例,探讨基于这部分内容组织学生开展学习活动的认识基础、操作方法及学习资源。

一、认识基础:古今有别、古今沟通

“把握古今词义的联系与区别”,关键点在于词义的古今关系。“区别”强调“古”“今”之间存在差异,“联系”强调“古”“今”之间可以沟通。这对概念的对立与统一,是学生开展学习活动的认识基础。

树立“古今有别”理念的核心,是让学生了解语言发展演变的客观事实。“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移。”[2]从空间和时间两个角度出发,言说字形与字音的发展变化,可以用来形容汉语的总体发展路径。在语言范畴中,词汇较之语音和语法,是变化速度最快的语言要素。“古”与“今”是两个相对的时间概念,“古”不仅与“今”有别,“古”的内部也有不同的历史层次。

理解词义的古今差异,一方面需要熟悉重要文言实词的常用古义,另一方面也需要了解汉语发展的基本规律。如汉语从单音词到双音词的发展,就是在两汉魏晋时期上古汉语向中古汉语演变过程中的一个重要转折。先秦两汉时期的文献中有一些形似双音词的表达,其实仍属于两个单音词的比并排列,从语言单位上属于结构松散的短语,而非结构紧密的词语。教材中列举的“地方”“痛恨”“无论”“因为”皆属此类。了解了双音词产生的大致历程,就容易理解教材中提到的“以今律古”类错误产生的缘由。

在树立“古今有别”意识的同时,也必须强调“古”“今”可沟通。汉语词义的“古今有别”是同一语言系统的内部历时差异。因为在同一语言系统内,这种差异是有限的。由古推今、由今知古,是传统语言文字学研究者的看家本领。清代小学大家段玉裁曾言:“小学,有形、有音、有义。三者互相求,举一可得其二。有古形有今形,有古音有今音,有古义有今义。六者互相求,举一可得其五。”[3]对于高中学生而言,从日常用语中找寻古义的存留更能激发学习乐趣。同样以现代汉语双音词为例,如“失”在上古汉语中为“放纵”义。《说文》:“失,纵也。”此义在“失言”“失声(痛哭)”“失态”“失足”等双音词中皆有留存。又如“爽”在上古汉语中有“差”义。此义在现代汉语中虽不常见,但在“爽约”一词中仍有留存。

概而言之,汉语词义的发展可以类比为树木的生长,树木枝丫的生长有先有后,亦存在差异,但循着树木的发展脉络和方向,能找寻到主干与枝干、枝干与枝干之间的相互关联。树立正确的汉语词义历史发展观,正是为了让学生调整焦距、拓宽视野,从“一片片树叶”“一根根枝丫”扩展开来,认识到“词义树”的存在,为初步探究词义产生与发展的来龙去脉打下基础。

二、操作方法:串联词义引申序列

把握古今詞义的联系与区别,应当采用串联引申义列的方式。“从本义和引申义的角度看,古义与今义不过是同一链条上的不同环节而已。”[4]词义的引申义列既能够呈现同一词不同义项之间的差异现象,又能够呈现义项之间的关联关系,是词汇语义研究者根据一定的逻辑建构出的词义发展脉络。

当词义的历时发展累积在同一共时平面时,便呈现出“一词多义”的现象。整理一词多义的过程,不只是简单将同一个词的不同义项聚集起来,还须探究不同义项之间的关联关系,梳理词义发展演变的过程。

引申是词义发展的基本形式。关于这一概念,王力先生的解释较为通俗明了:“引申,是从本来的意义生出一个新的意义,旧意义和新意义之间的关系是可以说明的。”[5]王宁先生的界定则详细说明了“引申”涉及的各个要素:“词义从一点出发,沿着本义的特点所决定的方向,按照各民族的习惯,不断产生相关的新义或派生同源的新词,从而构成有系统的义列,这就是词义引申的基本表现。”[6]现代理论训诂学逐步建构完善之后,关于“引申”的专业理论已经较为健全。

引申概念的提出及其相关理论框架的完善,源自传统训诂学的大量实践。对于高一学生而言,“串联词义引申序列”的确有难度,在教学过程中可将“串联词义引申序列”分解为以下几个基本步骤。

1. 聚合语料

“聚合”是指摘出含有目标词汇的语言片段,将其归纳集合在一起。例句的聚合是梳理引申义列的第一步。教材中“绝”“信”这两个例子的呈现采用的就是聚合形式。

在学术研究领域整理词义引申序列,所举例证应当尽可能地向前溯源,以首见例证为佳。而在语文学习领域,例证的选择则首先应当考虑易识性和典型性。聚合的材料应当以学生学过的课文为主,还可以纳入一些双音词和成语。在学习资料《语言的演变》中,吕叔湘先生也提到一些古义虽然没有意义变化,但在现代已不能单独使用,只能作为复音词或成语的组成部分。复音词和成语因为在现代汉语中仍然使用,较为贴近学生的语感,也可作为理解古代词义的资源,在串联词义引申序列时发挥有效的辅助作用。

2. 归纳词义

“归纳词义”是指将例句中的语境信息逐步剔除,使得词义从“具体”走向“概括”。这一“词义”实际上指的是同一个词的不同义项。这一部分可引导学生参考课文注释、权威辞书来完成。

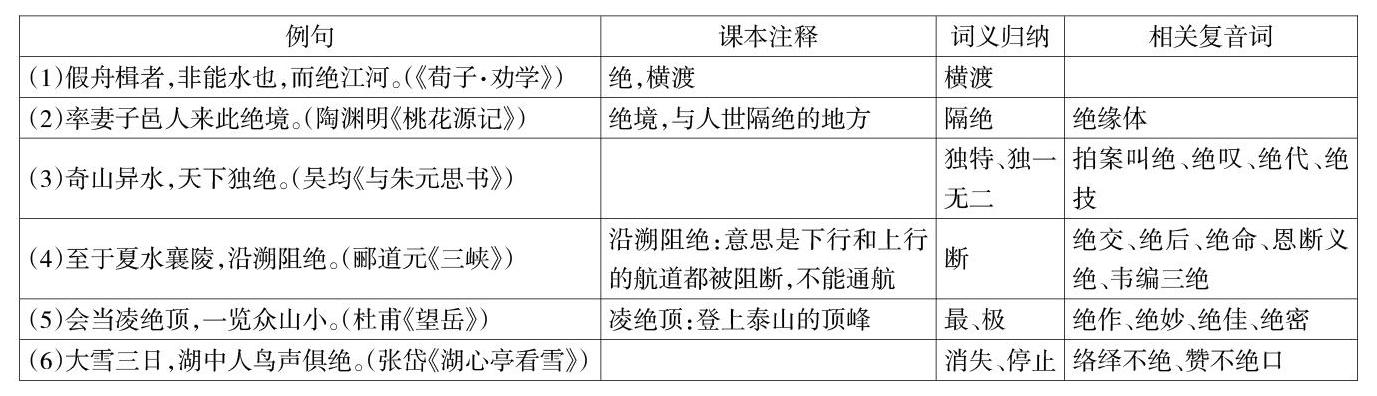

仍以“绝”字为例。“绝”在现代汉语中为常用词,课本对于常用词的常用义通常不会专门设置训释点。目前课本所呈现的六个例句有四个带有相应注释(详见下表)。除例(1)外,其他注释均以短句为训释单位,需要学生从已有训释中予以提炼。

例(1)中,“绝”的“横渡”义在现代汉语中并不常用,属于古义。

例(2)中,课本对“绝境”予以注释,说明此处“绝境”不同于现代汉语中表示艰难处境的意义,属于“古今异义”。将注释内容与被释词进行对应、拆解后可以得出:“绝境”中的“绝”表示“隔绝”义。

例(3)中,课本对“绝”无注释。由上下文可知,此处“天下独绝”是对三峡奇山异水的赞叹,言其“独一无二”。再联系成语和复合词,“绝”字本身也有表示“独特”义的用法,多用来表赞美。如成语“拍案叫绝”以及口语中的“绝了”,皆为此义。此处的“独绝”属于同义连用。

例(4)中,课本对“沿溯阻绝”作了注释,根据注释信息可提炼出“绝”字的意思为隔绝、断绝。

例(5)中,课本对“凌绝顶”这一短语作了训释,将注释内容与被释词进行对应、拆解后可以得出“绝顶”一词对应“顶峰”。“绝”可作为修饰成分来修饰形容词或名词,表示极、最,如绝美、绝佳。此处的“绝顶”亦为此义。

例(6)中,课本对“绝”亦无训释。此句描写的是湖中了无声响、万籁俱寂。“绝”字表示声音的停止、消失。现代汉语“赞不绝口”“滔滔不绝”中的“绝”亦为此义。

课文例句和相关复音词同时出现,能够扩大学生归纳词义的“视界”,帮助他们更为充分地认识词义的古今关系。

3. 串联义列

在完成归纳词义之后,下一步便是要将这些词义按照一定的逻辑顺序关联起来。在现代理论训诂学中,词义引申有多种类别,如时空引申、因果引申、施受引申、动静引申、同状异所引申、同所异状引申等。这些理论可视为教师教学的“隐性知识”,借助这些隐性知识形成基本的逻辑原理(诸如由具体到抽象、由个别到一般等),帮助和指引学生判断词义之间的关联。

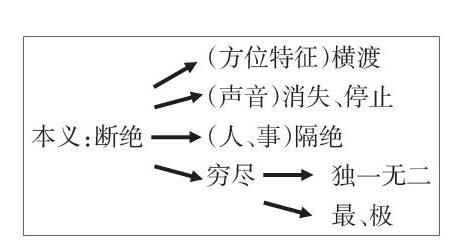

本义是串联词义引申义列的起点。本义的确定涉及汉字早期字形的构意,建议教师直接提供本义并简要讲解。以“绝”字为例,其甲骨文字形为“ ”,战国楚简字形为“ ”,均由“刀”和表示丝线的“糸”或“丝”组成,象“用刀斩断丝线”之形,古人用这一具体的场景来表示“割断”“切断”动作,这就是“绝”的本义。简化字“绝”中的“ ”这一部件,就是由“刀”字演变而来的。这一字形信息在繁体字“絕”中仍保留着。在传统字书中,“断”常用来注释“绝”。《说文·糸部》:“绝,断丝也。”段玉裁《说文解字注》:“断之则为二,是曰绝。”《广雅·释诂》:“绝,断也。”例(4)“沿溯阻绝”之“绝”与其本义最为贴近。当“断绝”的对象为声音时,则引申出“消失、停止”义,即例(6)“人鸟声俱绝”。当“断绝”的对象为人或事时,则引申出“隔绝”义,即例(2)“绝境”之义。

就“断绝”这一动作的方向性特征来看,“断”的工具与所“断”之物多呈直角,呈现出“横截”的特征。故“绝”亦可引申出横渡、穿越,即例(1)“绝江河”之义。除《荀子·劝学》外,“绝”字类似的用法还有不少,如《吕氏春秋·悔过》:“今行数千里,又绝诸侯之地以袭国,臣不知其可也。”又如《汉书·张良传》:“羽翼以就,横绝四海。”说明“横渡”义并非临时用法,属于“绝”本有的义项。

例(3)的“独一无二”义和例(5)的“最、极”义均较为抽象,是引申义列串联过程中的难点。段玉裁《说文解字注》:“绝则穷,故引申为极,如言绝美、绝妙是也。”就被断绝的事物而言,有“穷尽、穷乏”的特征。这一义项在文献中也有用例。《淮南子·本经》:“是以松柏箘露夏槁,江、河、三川绝而不流。”高诱注:“绝,竭也。”《禮记·月令》:“天子布德行惠,命有司发仓廪,赐贫穷,振乏绝,开府库。”“穷尽”就有完结、到达顶点之义,故“绝”由此引申出表程度的“最、极”义,同时也引申出“独一无二”义。[7]据此,可将“绝”字的词义引申义列整理如下:

通过整理“绝”字的词义引申义列,能够让学生更为深刻地理解“绝”字“横渡”义的产生由来,并能够将此义与“绝”的其他义项关联起来。

学术研究领域引申义列的整理大多求全求整,高中语文教学中串联引申义列可以只选取其中的一段引申链条。关于“绝”字,还有拒绝义、摒弃义、灭亡义等常用义项未纳入本次整理。学习初期应当以局部串联为主,随着学习的深入,可以逐步将局部的引申义列整合归并,形成更为全面、细致的引申义列。

在串联词义引申义列的过程中,还可以将教材提及的词义“扩大”“缩小”“转移”理论整合进来。

该理论是十九世纪德国语言学家赫尔曼·保罗首先提出的,属于词义变化的逻辑分类法。[8]这种分类法在世界各国传播广泛,适用度较广,在使用时须要注意:“扩大”“缩小”“转移”多针对的是某词中的两个义项,只有两两比较,“扩大”“缩小”“转移”才有意义。就同一词的词义发展历程来看,这几种词义变化模式有时会综合体现。如“河”本指黄河,后经词义的扩大,“河”可作为河流的通称,如内河、运河等。又因夜晚天空中银白色的光带与“河”有着类似的形象特征,所以古人称此星星组成的光带为“天河”“星河”“银河”等。从“河流”义到“银河”义的发展,则属于词义的“缩小”。这个义项在许多诗词中都有体现。如谢脁《暂使下都夜发新林至京邑赠西府同僚》:“秋河曙耿耿,寒渚夜苍苍。”又如李贺《画角东城》:“河转曙萧萧,鸦飞睥睨高。”其中的“河”就均指银河。又如“脚”字,在上古汉语中表示小腿,到了东汉魏晋之交才产生出“足”义。这一发展历程便是词义的“转移”。由人之脚逐步扩展到指代物体的下端,如山脚、墙角,则属于词义的“扩大”。

概言之,词义“扩大”“缩小”“转移”可以在梳理词义引申义列之后,进行义项之间的两两比较时使用。如此,学生能够比较清晰地认识到这些概念的具体使用范围,正确认识概念之间的关联与分工。

无论是串联词义引申义列,还是分析词义的“扩大”“缩小”“转移”,都要着眼于不同词义的关联关系。词义以零散的形式呈现时,学生容易被一词多义的繁多和复杂困扰。学生在教师引导下挖掘规律、梳理脉络,从“知其然”走向“知其所以然”,从“不求甚解”走向“求其解”,记忆的难度因理解而降低。

三、学习资源:支持学习进程的推进

教材提供的学习资源包括《语言的演变》《词义》和“资料摘编一组”,这些学习资源的意义在于引导学生关注语言研究的相关成果,在教学实施过程中,教师还须要提供高质量的学习资源,支持学生的学习进程。具体来说,需要示范引领性、知识补给性、材料分析性这三类学习资源。

示范引领性的学习资源功能在于帮助学生知道做什么,基本要求是什么。例如上文中的表与图,这里不再赘述。

知识补给性的学习资源主要指帮助学生理解相关语言知识的专门性文章。高中语文学习任务群设置了“科学与文化论著研习”和“学术论著专题研讨”,这两个任务群的设置意图在于帮助学生体验学者发现问题、解决问题的路径,陈述学术见解的思维过程和表述方式。在“语言积累、梳理与探究”的活动过程中引入相关专门文章,引导学生通过阅读梳理基本的观点与思想方法,能够较为充分地体现学习任务群之间的关系,各个学习任务群形成合力,共同指向语文学科核心素养的发展。在本义的认定方面,邹晓丽《基础汉字形义释源》较为明白浅近。在词义引申的理论研究方面,可以参考的资料有:王宁《训诂学原理》中的“词义引申”一章,陆宗达、王宁《训诂方法论》中的“谈‘比较互证的训诂方法”。可参考的单篇论文有:蒋绍愚《词义的发展和变化》、张联荣《古代汉语词义变化的几个问题》《词义引申中的遗传义素》、李熙耀《词义的引申和词义的扩大、缩小、转移》等。在具体例证分析方面,王凤阳《古辞辨》可以提供不少有效参考。这本书以语义范畴划分类别,以同义词、近义词的辨析作为形式,关联起不少古今汉语常用词的常用义。除以上材料外,还可综合运用一些大型辞书配合本活动单元的教学,如《汉语大字典》《汉语大词典》《辞源》《字源》等。

材料分析性的学习资源是指学生在掌握基本的词义分析方法之后,用来支撑其理性认识的具体语料。这些语料可以是学生自己搜索而得的,也可以是教师经过初筛,基本确认其研究價值和研究方向的语言材料。这类语言材料的选取需以贴近学生日常生活、认知水平为原则。除上文涉及的“已学过的古诗文句段”“现代汉语双音词”“成语”外,还可以从方言词汇、地名、历史人物名字等方面找寻材料分析的资源。如一些方言词语在古诗词中就有体现,有学者指出,《春晓》一诗中“夜来风雨声”中的“夜来”其实并不是“夜”与“来”的简单加和,“来”为名词词尾,并不表示实际意义。“夜来”就是夜晚之义,也可表示昨天。表“夜晚”义的用法在今天的吴语中依然存在,而表“昨天”义的用法在冀鲁官话、东北官话、中原官话、晋语中也有留存。[9]此外,古人的名与字在词义上往往有关联,教师可提供一些相关资料,引导学生关注其中的词义联系。如颜回字子渊,“回”字的古文字形体为,为水流盘旋回转之形,“渊”即为回水之义。苏轼、苏辙二人的字也与其名有着密切关系。可借由其字来理解“轼”与“辙”这两个名物词的特点。苏轼字子瞻。“轼”为古代车子前面供人凭扶的横木。《左传·僖公二十八年》:“君冯轼而观之。”故“子瞻”取其“观望”之义。苏辙字子由,“辙”为车轮碾压过的痕迹,“由”为“经由、经过”之义,正与“辙”字的意思相照应。

选用与学生日常生活密切相关的语言材料作为学习资料,可以较大程度地调动学生的学习积极性,引导学生将对汉语词义发展演变的理性认识有意识地运用到语文生活之中。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部. 普通高中语文课程标准(2017 年版2020 年修订)[S]. 北京:人民教育出版社,2020:15.

[2]陈第. 毛诗古音考[M]. 康瑞琮,点校. 北京:中华书局,2008:4.

[3]段玉裁. 广雅疏证·序[M]. 南京:江苏古籍出版社,1984:1.

[4]王宁. 古代汉语[M]. 北京:高等教育出版社,2012:119.

[5]王力. 汉语史稿[M]. 北京:中华书局,1980:643.

[6]王宁. 训诂学原理[M]. 北京:中国国际广播出版社,1996:54.

[7]王凤阳. 古辞辨[M]. 长春:吉林文史出版社,1993:989.

[8]张永言. 词汇学简论[M]. 上海:复旦大学出版社,2015:55.

[9]李云龙.《春晓》的词义、诗意与教科书支持[J]. 语文建设,2021(4 下).