网络突发事件中的负性偏向:产生与表现*

2021-12-10丁书恒刘国芳徐亚珍傅鑫媛辛自强

张 梅 丁书恒 刘国芳 徐亚珍 傅鑫媛 张 巍 辛自强

网络突发事件中的负性偏向:产生与表现

张 梅丁书恒刘国芳徐亚珍傅鑫媛张 巍辛自强

(中央财经大学社会与心理学院, 北京 100081) (上海海事大学经济管理学院, 上海 201306) (中央财经大学信息学院, 北京 100081) (中国人民大学心理学系, 北京 100872)

在网络突发事件的产生和传播中, 人们往往更关注负面信息的加工和传递, 存在负性偏向。本研究依据事件酝酿、爆发、蔓延阶段的特征, 构建心理机制模型, 通过3项研究分别检验了信息内容、信息加工和信息传递中负性偏向的产生和发展。结果表明, 负性偏向不仅产生于网络突发事件的源头语篇中, 还产生于个体信息加工和人际信息传递过程, 表现为个体对负性词汇更好的记忆效果及更高的辨别力, 以及网民间对负性信息的选择性传递和对模糊信息的负性解读。研究有利于认识网络突发事件信息传播规律, 科学应对舆情危机, 创新网络治理。

网络突发事件, 负性偏向, 记忆, 传递链实验, 文化进化

1 引言

目前, 中国正处于社会转型期, 社交媒体及网络信息传输放大了积聚的社会隐患和矛盾, 造成网络突发事件频发(Xie et al., 2017), 影响民众心态, 给国家网络治理带来极大挑战。直观经验和研究均表明, 网络突发事件中存在负性偏向(Negativity Bias), 例如, 网民更多表达负面情绪、传播负面信息、采取负面行动(张侃, 2015)。然而, 目前相关领域均未说明这种偏向如何产生、发展并推动事件演化。本研究拟构建与网络突发事件发生发展阶段相对应的心理机制模型, 通过实证研究考察负性偏向的产生过程和表现, 以期为网络舆情治理提供启示。

网络突发事件(Network Emergency)一般被界定为所有网络或现实中发生的、引起网民高度关注和网络参与, 产生一定社会影响的突发事件, 其性质为负面(陈业华, 张晓倩, 2018; 阳长征, 2020; 叶金珠, 余廉, 2012; 张侃, 2015)。突发(公共)事件指由突然发生的社会现象引发、牵动社会群体大面积参与、具有强烈争议或质疑的热点事件, 其涉及政治、经济、公共卫生、娱乐、教育、法律等方面(刘小洋, 何道兵, 2019; Panagiotopoulos et al., 2016; Xie et al., 2017)。作为交叉领域的研究热点, 不同学科在网络突发事件的研究内容和方法上各有偏重。信息科学、管理学、计算机科学多借助建模、仿真、文本分析等方法探讨相应事件信息的时空演变规律。例如, 陈业华和张晓倩(2018)基于SIR (Susceptible Infected Recovered)传染病模型建立了网络突发事件中网民的情感传递模型; Tadić等人(2017)构建仿真模型, 模拟了Myspace中情绪的演化过程; 毛太田等(2019)通过情感分析、微博话题挖掘、关键词提取等技术对网络突发事件的传播特征进行了分析。新闻传播学则更注重收集实际传播数据和案例进行过程性分析。例如, 荣荣和舒仁(2017)选取新浪微博数据, 使用定性方法分析描述了微博意见领袖的群体特征及舆论表达特点。上述研究均基于对过往网络突发事件的回溯, 揭示了这些事件中展现出的“物理”规律(如热度、转发率等), 推进了我们对网络突发事件的理解。然而, 研究者却忽略了网络突发事件传播中非常关键的心理机制。

尽管少有研究, 但心理因素实际上在网络突发事件发生发展的多个层面起作用:一是在个体心理方面, 人们的认知加工方式(尤其是其中的非理性成分)可能影响网络突发事件信息的加工与传播(阳长征, 2020)。例如, 人们信息搜索时会忽视与自己观点不一致的信息而选择一致的信息(Fischer et al., 2005)。二是在群体心理方面, 网络突发事件中可能出现特定的群体心理, 并影响网络行为。例如, 王欢(2003)探讨了“非典”事件群体恐慌心理的成因; 王田(2017)以“东莞挺住”事件为例说明了网络群体极化现象。可见, 心理机制是网络突发事件研究中重要却有所缺失的一面, 目前只有少数案例性研究, 缺乏旨在揭示普遍性因果规律的实验研究。

网络突发事件作为文化进化的特例, 遵循负性偏向心理机制。文化进化理论中的“文化”泛指影响个体行为的信息, 其通过传授、模仿或其他形式的社会传递从他者获得, 遵循和生物进化相似的方式演化(Mesoudi, 2015); 而网络突发事件从爆发到演化也体现为网络信息的传递过程, 因此, 网络突发事件可视为文化进化的一种特殊形式。所以, 以往文化进化研究(Bebbington et al., 2017; Eriksson & Coultas, 2014; Stubbersfield et al., 2017)中被广泛证实的负性偏向心理机制也可能在网络突发事件中起到关键作用。负性偏向是指动物和人类在先天倾向和后天经验基础上存在的一种普遍性偏差, 即给予负性事物(如事件、客体)更大的权重, 并在注意、记忆、情绪、决策等方面遵循“坏比好重要”的心理原则(Baumeister et al., 2001; Rozin & Royzman, 2001)。目前国内仅有零星案例描述了突发事件中的负性偏向(陈旭辉等, 2017), 尚缺乏专门刻画其在网络突发事件中产生和表现的实证研究。

依照网络突发事件从无到有的发生发展过程, 可将其划分为三个紧密联系的阶段:酝酿期, 体现为社会现实问题形成初始事件并在网络中形成表达(张侃, 2015); 爆发期, 体现为某话题瞬间引起广泛关注, 产生社会影响; 蔓延期, 指初始事件像病毒一样在网络中传播、流行, 社会影响扩大(叶金珠, 余廉, 2012)。依据三个阶段的特点、文献和理论思考, 我们提出了有关网络突发事件中负性偏向产生和发展的理论模型。该模型是心理机制模型, 关心的是网络突发事件各阶段中人对信息的加工及所产生的偏差的实质和表现; 而非单一事件的生命周期演化和信息效价的连续变化。以正负性信息的分布比例作为刻画负性偏向的操作指标, 可画出图1所示的模型并提出3个假设:

首先, 网络突发事件酝酿期产生信息内容偏差。现实中, 网络突发事件常始于某篇“热文”。例如, 2016年末一篇名为《每对母子都是生死之交, 我要陪他向校园霸凌说NO!》的网文引发了“中关村二小霸凌事件”; 2018年《疫苗之王》一文刷爆朋友圈, 引发“长生疫苗事件”。这些最早出现的、反映负面社会问题的“热文”是网络突发事件爆发的导火索, 可称之为源头语篇。既然与相应的正性刺激相比, 负性刺激更加精细、丰富、多样且具分化性(Rozin & Royzman, 2001), 民众在社交媒体中也会更多地进行负面情绪化表达(党明辉, 2017), 这些源头语篇是否以负性词汇为主表达负性情感?是否比其他类型的热文包含了更多的负性词汇?目前尚无研究回答此类问题。为此, 本研究提出假设1:网络突发事件源头语篇的负性情绪词汇占比高于正性词汇(1a), 而且也高于其他网文(1b), 存在信息内容偏差。我们拟采用传播学和信息科学研究中经典的计算机辅助内容分析法进行文本分析研究(汪静莹等, 2016), 以检验该假设。

图1 网络突发事件中负性偏向产生和发展的构想模型

其次, 网络突发事件爆发期产生信息加工偏差。网络突发事件爆发时, 网民通过注意、编码、存储、提取等过程对源头语篇进行信息加工, 进而展开关注、点赞、收藏、评论等行为。这一过程中负性偏向可体现为3个方面。第一, 个体对负性词汇的记忆效果更好。即与正性词汇相比, 个体对负性词汇的再认正确率更高。第二, 个体对负性词汇的辨别力(A')更强。即个体能精准识别特定的负性词汇是否存在于某网络语篇中。A'值越大, 辨别力越高。第三, 个体对负性词汇的判断标准(B'')更宽松。即在记忆模糊时, 个体倾向于将所有负性词汇判断为在文中出现过。一般B'' > 1代表判断标准较严格, B'' ≈ 1, 说明标准不严也不松(郭秀艳, 2019, p.244−255)。以往有关信息加工中负性偏向的研究大多基于正、负性词汇的记忆实验, 或者发现负性词汇再认效果好, 却未采用信号检测论方法提供辨别力和判断标准上的差异(Dijksterhuis & Aarts, 2003; Kätsyri et al., 2016; Labiouse, 2004); 或者发现个体对负性词汇的判断标准更宽松, 却不关心词汇整体记忆效果和辨别力的问题(朱永泽等, 2014; Liu et al., 2014)。此外, 这些研究大多以脱离语境的词汇为实验材料, 鲜有研究探讨语篇中词汇的记忆问题。真实的网络突发事件信息加工时负性偏向如何表现, 尚不得而知。因此, 本研究提出假设2:个体对网络突发事件源头语篇负性词汇存在信息加工优势, 产生了负性偏向。本研究将以真实的网络突发事件源头语篇作为实验材料展开记忆实验, 并依据信号检测论指标进行分析, 以检验该假设。

最后, 网络突发事件蔓延期产生信息传递偏差。网络突发事件爆发后, 源头语篇通过转发、分享在网民间不断蔓延和演化。依据文化进化理论, 个体有偏爱并传递负性消息的本能(Bebbington et al., 2017), 因此, 网络突发事件中的负面信息会获得更多传递机会, 产生负性偏向。当前, 舆情演化作为网络突发事件研究的热点, 多基于点赞、转发等外显指标, 通过数理建模、仿真模拟分析群体网络的时空演化规律(刘小洋, 何道兵, 2019; 刘志明, 刘鲁, 2013; Tadić et al., 2017), 无法说明网民间的观点和情绪如何感染、传递。文化进化研究的“传递链实验范式”通过模拟信息传递中的序列变化过程, 可以精细刻画信息传递过程。早在1932年, 心理学家Bartlett (1932)就通过这种方法形象地展示了记忆材料在人际传递时发生的歪曲和变化, 目前文化进化领域的学者已经对其实验程序、结果描述方式进行了标准化, 使其成为规范的实验范式(可参考有关述评文章: 辛自强, 刘国芳, 2012)。相关研究证实, 在传递过程中, 负性信息(或文化)具有更高可信度, 更多留存下来, 模糊信息大量流失或更多被负性解读(Bebbington et al., 2017; Fessler et al., 2015)。然而, 此类研究多探讨传说、民间故事等长期遗留的文化符号(Mesoudi, 2015), 鲜有刻画网络突发事件信息在短时间内一代代传递的微观过程的研究。为此, 本研究提出假设3:网络突发事件中的负性信息在每一代传递中存活率最高, 模糊信息更多被负性解读。本研究拟采用传递链实验范式开展信息传递的记忆实验检验该假设。

综上, 本研究参照人们网络突发事件酝酿、爆发、蔓延阶段的信息加工特点, 构建了负性偏向形成与发展的三阶段理论模型, 拟通过3项研究分别检验上述3个假设。由此, 可能确定网络突发事件中负性偏向作为深层心理机制如何产生与表现, 从而为本领域提供新的理论解释, 并为网络突发事件舆情分析和危机管理提供心理学的思路。

2 研究1:网络突发事件源头语篇的文本分析

2.1 目的

采用文本分析技术探讨网络突发事件酝酿期源头语篇的信息内容偏差。

2.2 研究设计

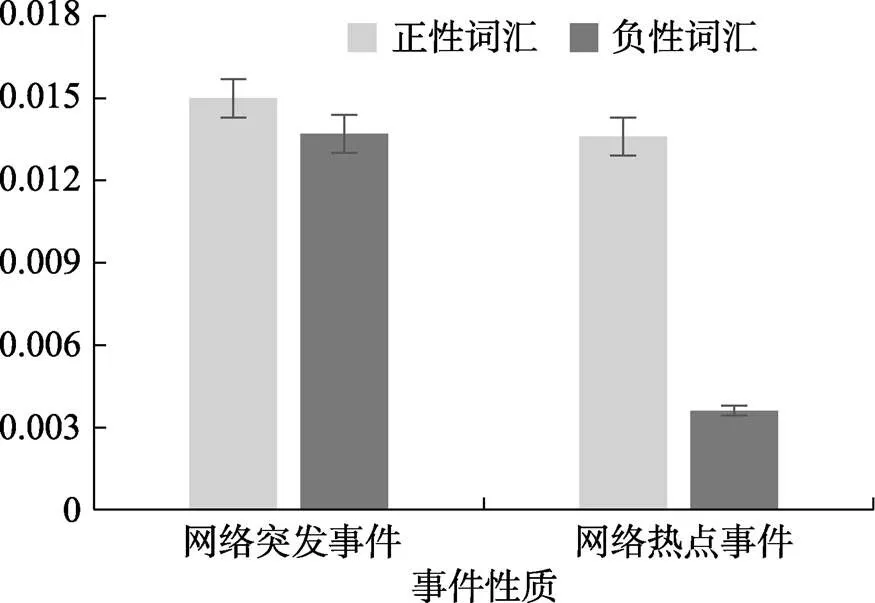

实验采用2(词汇性质:正性, 负性)×2(事件类别:网络突发事件, 网络热点事件)的混合实验设计。其中, 词汇性质为组内变量, 事件类别为被试间变量, 因变量为积极和消极词汇占比。

2.3 数据收集

(1)网络突发事件源头语篇。首先, 3名心理学研究生在百度、新浪、腾讯、人民网等各大媒体平台以XX年度“10大/20大网络舆情事件”、“网络热点事件”等关键词搜索近4年(截止到2020年新冠肺炎疫情爆发)关注度较高的网络突发事件, 建立语料库。其次, 选择每年舆情热度较高的事件10~20项, 通过核对搜索引擎(百度、必应)和CNKI等数据库已发表论文的方法, 人工梳理事件爆发时促使事件获得广泛关注的博文、新闻、公众号文章等, 将发布时间最早(精确到秒)的文本视为源头语篇。如“中关村二小霸凌事件”的源头语篇是2016年12月8日深夜微信公众号“童享部落”的文章《每对母子都是生死之交, 我要陪他向校园霸凌说NO!》, 而非鲜有人知的12月4日某贴吧发布的《我经历的中关村二小》一文。若不存在明显的源头语篇, 则选择时间相对早、转发和关注更多的文本; 若最早以纯视频形式出现, 如“上海17岁男孩跳桥事件”、“西安女车主维权事件”, 则选择除此之外的最早文本。最后, 为确保源头语篇查找的准确性, 另请4名心理学研究生回溯性查找源头语篇的确认证据, 经群体讨论, 删除不存在明显源头语篇的事件, 决定存在争议的源头语篇保留还是替换。最终, 共获得2016至2019年间40项源头语篇, 每年10篇。

(2)网络热点事件源头语篇。首先, 2名心理学研究生人工在网络热点事件聚合平台“知微事见” (https://ef.zhiweidata.com/)上查找2016~2019年间关注度较高的事件, 每月随机选择2项“影响力指数”大于50%的非网络突发事件(2项/月× 12月× 4年 = 96项)。其次, 选择10名大学生对上述事件的性质进行7点评分(−3为极度负性, 0为中性, 3为极度正性), 结果表明, 所有事件均值为1.16 ± 0.99, 取值范围为[−1.9, 2.8]。根据评分, 选择得分绝对值较低(偏中性)的事件, 并按照“知微事见”平台提供的事件发生先后顺序和来源, 选择源头语篇。最后, 请另外4名心理学研究生对源头语篇进行核对, 经群体讨论, 确认所有源头语篇。最终, 共获得2016至2019年间40项源头语篇, 每年10篇。经统计, 所选网络热点事件性质得分均值为0.69 ± 0.49, 偏中性。

将上述80篇源头语篇中的日期、作者、来源、图片、视频等无关信息去掉后存为txt格式, 建立数据库。

2.4 数据分析

采用中国科学院心理研究所研发的“文心(TextMind)中文心理分析系统3.0”对所有源头语篇进行文本分析。“文心”软件可对简体中文文本进行自动切分词汇、归类词汇、词频计算以及语言心理分析等(详见官网http://ccpl.psych.ac.cn/textmind/介绍)。分析时, 软件每次打开一个文档, 从头逐词与词典进行比对, 计算各类别词汇出现次数占总词数的百分比。在“文心”软件诸多输出的特征值中, 选取“正向情绪词(PosEmo)”和“负向情绪词(NegEmo)”2个指标分别代表两类情绪词在文本中出现的频率。“文心”词典中的正向情绪词类包括“信心”、“满足”等564个词汇, 负向情绪词类包括“担忧”、“报复”等924个词汇(汪静莹等, 2016)。经验证, “文心”词典不仅本身效度良好, 而且适合新浪微博等本土化网络社交媒体的文本分析(Zhao et al., 2016)。

2.5 结果

首先, 通过定性分析发现, 所有40项找到源头语篇的网络突发事件均为负性事件, 涉及经济、教育、公共卫生、法律等各方面, 文本总计100130字, 单篇字数均值= 2607.18 ± 1928.20。所有网络热点事件源头语篇总计31277字, 单篇字数均值= 781.93 ± 593.07。

其次, 为全面分析不同事件源头语篇的内容偏差, 以事件类别为组间自变量, 词汇性质为组内自变量, 不同词汇所占比例为因变量进行重复测量方差分析。结果表明, 词汇性质主效应显著,(1, 78) = 26.85,< 0.001, η= 0.26; 事件类别的主效应显著,(1, 78) = 19.81,< 0.001, η= 0.20; 词汇性质和事件类别的交互作用显著,(1, 78) = 16.04,< 0.001, η= 0.17。进一步简单效应分析结果显示, 以事件类别为分析单位时(图2), 网络突发事件中正性(0.0150,0.0082)和负性词汇(0.0137,0.0068)占比无显著差异,(1, 78) = 0.69,= 0.41; 但网络热点事件中正性词汇占比(0.0141,0.0098)显著高于负性词汇(0.0037,0.0034)占比,(1, 78) = 42.20,< 0.001, 95% CI = [0.0070, 0.0140]。可见, 负性内容偏差并不体现在网络突发事件源头语篇自身正负性词汇占比的不同。以词汇性质为分析单位时(图3), 网络突发事件(0.0150,0.0082)和网络热点事件(0.0141,0.0098)的正性词汇占比无显著差异,(1, 78) = 0.19,= 0.67; 但网络突发事件中负性词汇占比(0.0137,0.0068)显著高于网络热点事件中负性词汇占比(0.0037,0.0034),(1, 78) = 69.26,< 0.001, 95% CI = [0.008, 0.012], 可见, 负性内容偏差体现为网络突发事件源头语篇所含负性词汇比例显著高于网络热点事件。

图2 不同事件下正负性词汇占比的差异图

图3 不同词汇性质下两类事件的对比

2.6 讨论

研究1通过对网络突发和网络热点事件各40项源头语篇的分析发现, 网络突发事件源头语篇中负性词汇占所有词汇的比例显著高于网络热点事件中负性词汇的占比, 验证了假设1b; 但其自身所含负性词汇占比与正性词汇占比并无显著差异, 假设1a未得到验证。

研究结果一方面说明, 与以往研究发现的民众多在社交媒体中进行负面情绪化表达(党明辉, 2017)、更愿意阅读负面新闻(Chang, 2015)的结论一致, 网络突发事件自爆发之初就蕴含反映负面社会现实的信息, 具备“突然爆发”的可能, 人们在其源头语篇中表达了更多负性情感, 存在信息内容偏差(图3)。另一方面说明, 与人们的常识相反, 网络突发事件源头语篇自身正负性词汇的占比并不存在显著差异, 甚至其所含正性词汇还略高于负性词汇(图2)。这与以往国内外研究发现的人们在社交媒体中更愿意表达正面情感的结果相一致:例如, 陈安繁等人(2019)对22万多条微博热门话题的分析发现, 有64.18%表达了正面情感; 国外有关Facebook用户的研究(Ferrara & Yang, 2015; Kramer et al., 2014)也发现, 网民更愿意在社交媒体撰写表达正面情感的文本。

可见, 网络突发事件酝酿阶段, 源头语篇携带的负面信息超过了一般网络热点事件, 但却具有一定隐蔽性, 从负性偏向的角度, 其提供了网络事件“突发”的基础和可能性。

3 研究2:网络突发事件源头语篇记忆实验

3.1 目的

采用信号检测论方法探究网络突发事件爆发期个体对源头语篇的信息加工偏差。

3.2 方法

3.2.1 被试

通过海报招募来自北京4所高校的48名在校大学生参与实验室实验, 其平均年龄为21.65 ± 2.32岁, 其中, 男生22人, 女生26人。实验开始前, 被试签署心理学实验知情同意书, 实验结束后, 被试获得一定报酬。

3.2.2 实验设计

采用单因素(词汇性质:正性、中性、负性)被试内设计。因变量为词汇再认正确率和信号检测论下的6类指标。其中, “”。依据信号检测论(郭秀艳, 2019, pp.244−255; Snodgrass & Corwin, 1988), 将文中的词汇视为信号(SN), 非文中词汇视为噪音(N), 依照被试的再认结果, Y表示判断为出现过, N表示判断为未出现过, 可计算如下4种概率:击中率P= P (Y/SN)、漏报率P= P (N/SN)、虚报率P= P (Y/N)、正确否定率P= P (N/N)。辨别力(A′)代表噪声分布与信号加噪声分布间的离散程度, 其值越大(击中率高、虚报率低), 代表辨别力越强。判断标准(B'')指区分信号与噪音反映的心理感受水平所对应的信号分布纵轴与噪音分布纵轴之比, 1为分界点, B″ > 1代表较严格, 越小于1代表越宽松。由于信号与噪音分布大多无法满足齐性, 故采用非参数信号检测论方法(郭秀艳, 2019, p.255; Liu et al., 2014)依据下列公式计算A′与B″。其中, Hit和FA分别代表击中与虚报率:

Hit ≥ FA, A′ = 0.5 + [(Hit − FA) (1 + Hit − FA)] / [4Hit(1 − FA)]

Hit < FA, A′ = 0.5 − [(FA − Hit) (1 + FA − Hit)] / [4FA(1 − Hit)]

Hit ≥ FA, B″ = [Hit(1 − Hit) − FA(1 − FA)] / [Hit(1 − Hit) + FA(1 − FA)]

Hit < FA, B″ = [FA(1 − FA) − Hit(1 − Hit)] / [FA(1 − FA) + Hit(1 − Hit)]

3.2.3 实验材料

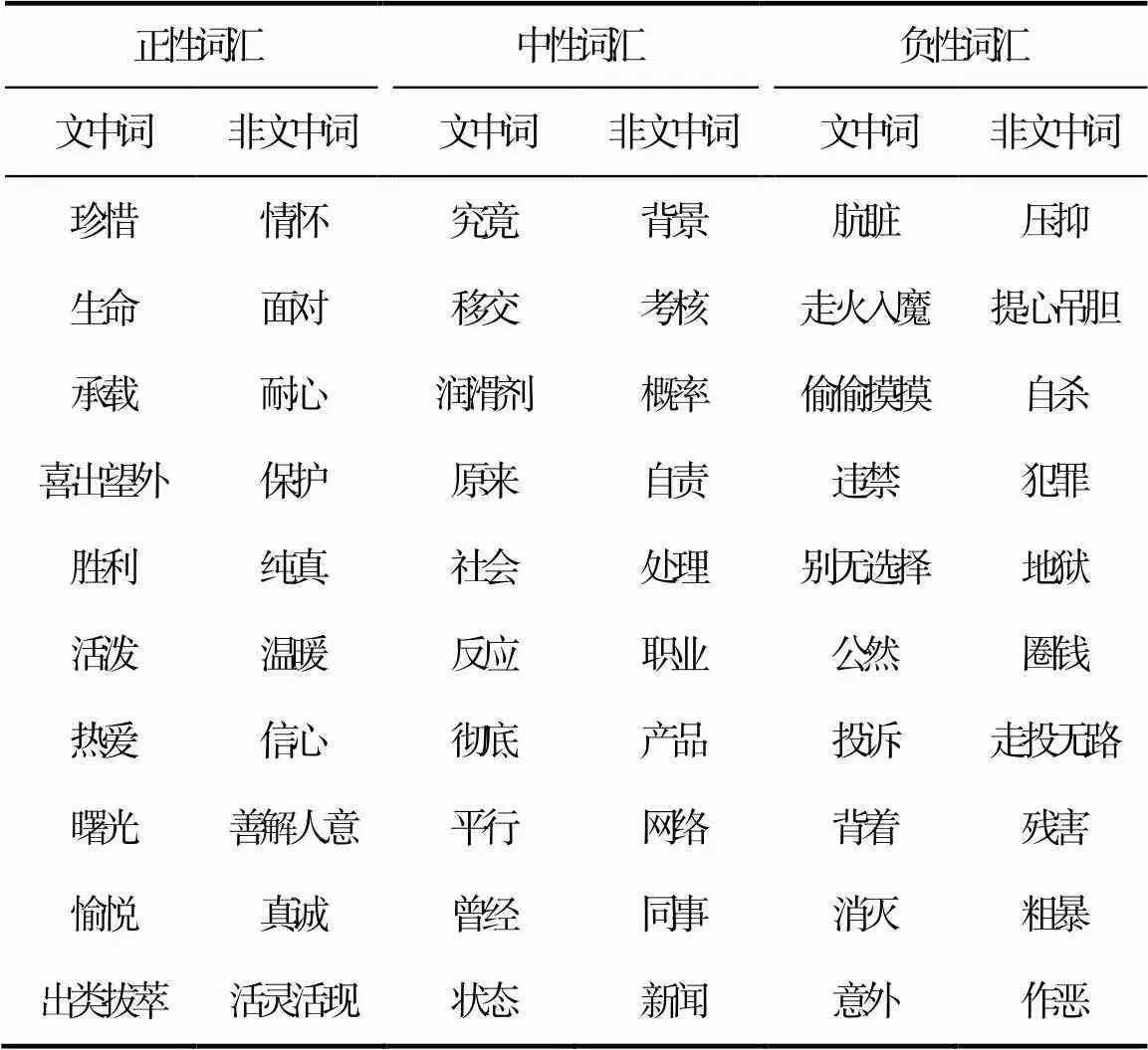

按照研究1中40项源头语篇的字数, 选择5篇与平均数(2607.18字)接近, 字数在2400~2800左右的备选语篇, 通过10名大学生的评定, 选择熟悉性最低的《南京家长已疯》一文(共计2431字)。该事件于2019年10月29日由公众号“格十三”发布, 涉及中小学生减负问题。利用语料库在线平台(http://corpus.zhonghuayuwen.org)对文本进行在线分词后, 随机选取文中频率均为1, 词长≥ 2的60个词汇, 然后与从类似教育文章中筛选的未在文中出现的60个词汇, 组成再认测验词库。然后, 请24名大学生对上述120个词汇的性质进行7点评分(−3为极度负性, 0为中性, 3为极度正性)。最后, 根据评分, 筛选正负性得分绝对值最高、中性得分最接近于0的前20个(共60个)词汇作为正式实验材料(见表1)。

3.2.4 实验流程

在实验室电脑上使用E-Prime 2.0软件对被试进行个别施测。实验分为阅读和测试两部分(图4):

首先, 被试阅读指导语并理解实验规则后, 进入5分钟的语篇自由阅读阶段。然后, 进入词汇再认阶段。屏幕中央首先会出现一个黑色的持续200 ms的注视点“+”, 接着出现目标词汇, 被试判断其是否在语篇中出现过, 未出现过按“F”, 出现过按“J”。被试按键后或者在1000 ms内未做出反应, 目标词汇自动消失, 出现1000 ms的空屏进行缓冲。60个试次中, 目标词汇以完全随机的顺序呈现。为控制语篇熟悉度, 实验后询问:“请回忆一下, 你在实验之前是否看过刚刚阅读的这篇文章?”, 剔除看过的被试。

表1 实验中所用再认词汇

3.3 结果

首先, 对所有词汇再认正确率进行对比。以词汇性质为自变量, 再认正确率为因变量进行重复测量方差分析。结果表明, 词汇性质主效应显著,(2, 94) = 12.91,< 0.001, η= 0.22。多重比较(Bonferroni)表明, 负性词汇的再认正确率(= 0.62,= 0.11)显著高于正性词汇(= 0.52,= 0.09),< 0.001, 95% CI = [0.04, 0.15]; 以及中性词汇(= 0.51,= 0.12),< 0.001, 95% CI = [0.05, 0.16]; 但正性词汇与中性词汇的再认正确率无显著差异(= 1.00)。

其次, 采用信号检测论方法探讨6类指标上不同性质词汇再认情况的差异(表2)。由于个体再认记忆的正确率主要体现在对文中词汇的准确再认(P)以及对非文中词汇的正确否定(P), 且漏报率P= 1 − P, 虚报率P= 1 − P, 因此, 以词汇性质为自变量, 分别以P、P为因变量, 依次进行重复测量方差分析便可描述个体4类基本反应的概率。以词汇性质为自变量, 辨别力(A')和判断标准(B'')为因变量, 分别进行重复测量方差分析, 可描述记忆再认的2个独立成分。多组重复测量方差分析结果如下:

图4 记忆再认阶段流程

表2 不同类型词汇的信号检测论指标分析(M ± SD)

从4类基本反应来看, 对于P, 词汇性质主效应显著,(2, 94) = 4.04,= 0.021, η= 0.08。多重比较(Bonferroni)表明, 正性词汇击中率(= 0.70,= 0.20)要显著高于负性词汇(= 0.61,= 0.22),= 0.038, 95% CI = [0.00, 0.19]; 正性与中性词汇(= 0.64,= 0.19)、负性与中性词汇均无显著差异(s = 1.00)。对于P, 词汇性质主效应显著,(2, 94) = 36.29,< 0.001, η= 0.44。多重比较(Bonferroni)表明, 负性词汇正确否定率(= 0.63,= 0.19)显著高于正性词汇(= 0.36,= 0.40),< 0.001, 95% CI = [0.18, 0.36], 以及中性词汇(= 0.40,= 0.26),< 0.001, 95% CI = [0.14, 0.32]; 正性词汇与中性词汇无显著差异(= 0.64)。可见, 与正性词汇相比, 个体对语篇中负性词汇的正确否定率和漏报率更高, 即击中率和虚报率更低。

从信号检测论的2个独立指标来看, 对于A′, 词汇性质主效应显著,(2, 94) = 12.80,< 0.001, η= 0.21。多重比较(Bonferroni)表明, 被试对于负性词汇的辨别力(= 0.68,= 0.16)显著高于正性词汇(= 0.55,= 0.16),< 0.001, 95% CI = [0.06, 0.21]以及中性词汇(= 0.52,= 0.21),< 0.001, 95% CI = [0.07, 0.25]; 正性词汇与中性词汇的辨别力无显著差异(= 1.00)。对于B'', 词汇性质主效应显著,(2, 94) = 4.45,= 0.014, η= 0.09。多重比较(Bonferroni)表明, 负性词汇的判断标准(= 0.03,= 0.38)显著高于正性词汇(= −0.16,= 0.32),= 0.045, 95% CI = [0.00, 0.37]; 负性与中性词汇(= −0.13,= 0.34)差异边缘显著,= 0.09, 正性与中性词汇无显著差异,= 1.00。可见, 个体对负性词汇的辨别力更强, 判断标准比正性和中性词汇略严格。

3.4 讨论

研究2采用信号检测论范式, 通过对真实网络突发事件源头语篇的词汇再认记忆实验发现, 相对于正性和中性词汇, 人们对网络突发事件源头语篇中的负性词汇存在信息加工偏差, 验证了假设2。负性偏向具体表现为:第一, 个体对源头语篇中负性词汇的再认正确率更高。虽然以往研究均对负性词汇比正性词汇记忆更准确的结论进行了多角度论证(Dijksterhuis & Aarts, 2003; Kätsyri et al., 2016; Labiouse, 2004; Liu et al., 2014), 但均未像本研究一样采用真实语篇在网络突发事件背景下进行论证。第二, 个体对源头语篇中负性词汇的辨别力更高。与正性和中性词汇相比, 个体更能正确辨认哪些负性词汇从未在文中出现过(低虚报率)。这与以往研究中发现的个体对负性和正性词汇的辨别力无差异的结论不一致(Liu et al., 2014), 但与阈下知觉研究发现的对负性词汇再认比正性词汇更准确的结论一致(Dijksterhuis & Aarts, 2003)。后两项研究均采用了脱离语境的词汇作为记忆材料, 与研究2先阅读源头语篇, 再对文中与非文中词汇进行再认的实验情境不同。这一结果可同样从进化视角解释, 即人类需在较短时间内自动化地检测出负性信息以适应生存(Dijksterhuis & Aarts, 2003), 表现出信息加工的负性偏向。

本研究有关判断标准的结论与以往研究略有不同。一方面, 从绝对标准来看, 个体对负性词汇的判断标准相对较宽松, 均接近0, 倾向于将所有记忆模糊的负性词汇报告为出现过。这与Liu等人(2014)的研究结论类似。另一方面, 若将正、负、中性词汇的判断标准相对比, 个体对负性词汇的判断标准(0.03)比正性(−0.16)和中性词汇(−0.13)略严格。这与以往词汇记忆实验发现的负性比正性词汇判断标准更宽松的结论相反(朱永泽等, 2014)。可见, 判断标准宽松并不是负性偏向的唯一体现, 其以牺牲正确否定率为前提, 并不能带来词汇整体再认率的提高, 相反, 如实验2所示, 相对严格的判断标准通过减少虚报率, 提高了再认精确性。

4 研究3:网络突发事件信息传递实验

4.1 目的

采用传递链实验范式探讨网络突发事件蔓延过程中的信息传递偏差。

4.2 方法

4.2.1 被试

通过网络招募120名被试(组成30条传递链), 其中女性84人, 男性36人; 平均年龄为23.14 ± 2.95岁。

4.2.2 实验设计

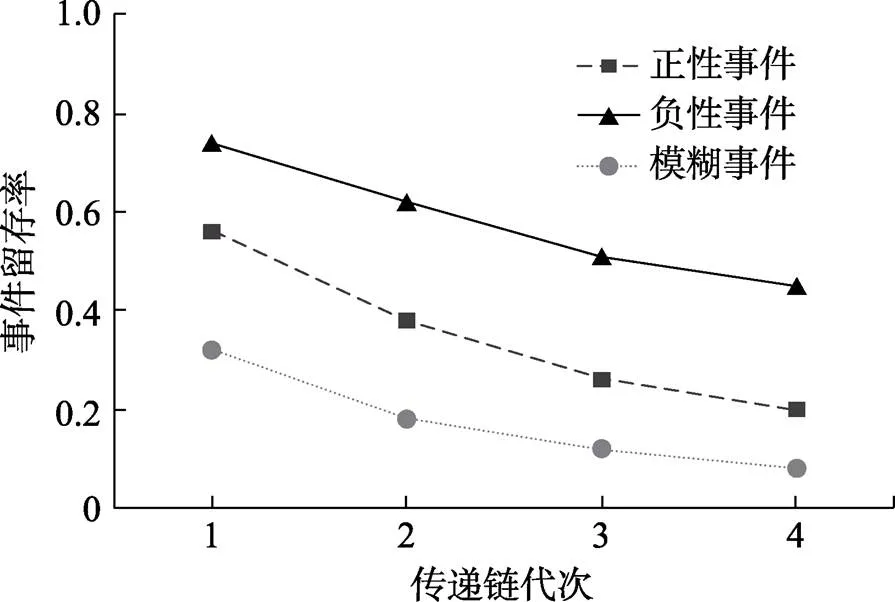

采用3 (故事中的事件性质:正性、负性、模糊) × 4 (代际:1、2、3、4)的混合实验设计。其中, 事件性质为3水平被试内变量, 传递代际为4水平被试间变量。模糊事件是指既可以做正性理解, 也可以做负性理解的模糊描述, 与正、负性事件相比, 对它的解读更能反映出被试信息加工时的偏向(Bebbington et al., 2017)。按照以往研究的惯例(Bebbington et al., 2017; Mesoudi & Whiten, 2008), 选择4个传递代际而非个别研究(如Eriksson & Coultas, 2014)采用的3个代际, 以更充分地展示信息传递中产生的偏差。

为全面反映每一代际不同性质事件生存状况, 因变量选取了8个指标:整体上, 不同性质事件在每一代际内的留存情况用正性、负性、模糊事件存活率3个指标体现。由于模糊事件比较特殊, 其不仅涉及流失, 还涉及解读的问题, 因此, 参考其操作定义及Bebbington等人(2017)的数据处理方式, 需单独用5个指标对其进行描述:流失率描述了模糊事件经传播后不再存在的情况, 模糊率(存在, 但未解读, 继续保持模糊)和解读率(存在, 但进行了正性或负性解读, 不再模棱两可)反映了模糊事件经传播后仍生存下来的不同情况, 并且, 存活率 = 解读率 + 模糊率, 流失率 = 1 − 存活率, 解读率 = 正性解读率 + 负性解读率。针对每一代, 上述8个指标均通过“”进行计算。

4.2.3 实验材料

参考以往社会信息传递研究中采用标准化的故事语篇(如《萨拉去英国旅行》)作为实验材料的方法(Bebbington et al., 2017), 以新型冠状病毒肺炎疫情这一突发事件为背景, 自编一篇约800字的故事——《李华疫情期间的一天》。故事中包含负性、正性、模糊事件各8个, 24个事件均用一句话在故事中展现(平衡句子长短)。负性事件如“新型冠状病毒肺炎打乱了李华年后的所有安排”、正性事件如“发现之前很多收费的网络课程现在可以免费观看”; 模糊事件如“今年的春节对李华来说分外特殊”, 这里, “特殊”有“珍贵”或“糟糕”两个截然相反的理解, 存在模糊性。

为检验不同性质事件字数的差异, 对正性(= 20.25,= 4.95)、负性(= 22.25,= 3.99)、模糊事件(= 21.25,= 5.50)的字数进行了方差分析, 结果表明, 事件性质的主效应不显著,(2, 21) = 0.34,= 0.72。可见, 不同事件蕴含的信息量基本相同。

为检验实验材料所界定事件是否具有预期效价, 按照Bebbington等人(2017)的方法, 事先招募18名被试在7点连续量表上(−3为极度负性, +3为极度正性, 0为中性)对故事中包含的24个事件的性质进行评定。其中较为特殊的是, 对模糊事件效价的评定, 需分别检验它的正性和负性解读是否具有预期效价(每1个事件均可拆解为正性和负性解读的2个负子事件)。不论对于普通的8个正性事件、8个普通的负性事件, 还是模糊事件拆解成的8个负性解读、8个正性解读事件, 均需将其评分与0进行对比(即被试共评价了32个事件)。结果显示, 负性事件得分(= −1.96,= 0.52)显著低于0,(17) = −16.05,< 0.001, Cohen's= −5.33, 95% CI = [−2.22, −1.70]; 正性事件得分(= 1.72,= 0.60)显著高于0,(17) = 12.17,< 0.001, Cohen's= 4.05, 95% CI = [1.42, 2.02]; 模糊事件的负性解读得分(= −2.00,= 0.66)显著低于0,(17) = −12.76,< 0.001, Cohen’s= −4.29, 95% CI = [−2.33, −1.67]; 正性解读得分(= 1.70,= 0.41)显著高于0,(17) = 17.67,< 0.001, Cohen’s= 5.86, 95% CI = [1.50, −1.91], 事件性质界定较为准确。

4.2.4 实验流程

正式实验以4人组为单位, 采用“微信+问卷星”的方式在网络中进行个别施测(如图5所示)。测试时, 将被试随机分配到传递链1~4代中的任意一个位置, 组成30条4人传递链, 为便于理解, 将实验命名为“网络传声筒实验”。首先, 主试通过微信向被试发送知情同意书和指导语。被试阅读、理解实验要求后, 主试发送问卷星链接, 被试A有3分钟时间阅读故事, 为保证被试充分阅读了故事, 该页面停留超过90秒才可进入下一页。之后, A有10分钟时间(但是, 4分钟后, 可提前进入“下一页”)在链接文本框内将故事以文字的形式复述给被试B。之后B遵循同样的程序传递给C, C传递给D。传递链中只有A阅读的是故事原文, 其他传递者(B/C/D)阅读的均为前一名被试转述的内容, D也要写出要传递给下一人的文本。为检验被试是否对故事进行了认真阅读和复述, 每轮实验均让被试列出故事中印象最深的三件事。

图5 网络传递链实验流程

4.2.5 数据编码

首先, 参照以往研究(Eriksson & Coultas, 2014), 对每一代复述文本对照24个事件进行编码。对于明确的负性或正性事件, 若在复述文本中再现, 将其编码为1, 反之编码为0。对于模糊事件, 若在复述文本中未能再现, 编码为0; 若在复述文本中被试进行了负性或正性解读, 则对应编码为−1或1; 若依旧为模棱两可的状态, 则编码为2。编码时, 无需与原文表述完全相同, 只要事件基本要点一致, 即认为该事件存活了下来。如负性事件EN2“居家呆久了, 他开始变得烦躁、焦虑不安”, 被传递为“在家呆烦了” (S1-A), 即可编码为1。有极个别正性事件如“他发现之前很多收费的网络课程现在可以免费观看”经传递后变为负性事件, 如传递为“想学网课, 但是需要收费” (S9-D), 将其视为流失, 编码为0; 但并未发现负性事件传递为正性事件的情况。各指标通过不同事件对应数量除以事件总数依次求得。

为保证编码的可靠性, 3名心理学研究生进行培训并试编码后, 对120名被试的所有文本进行编码。3人的评分者一致性信度为0.95, 采用这3位编码者数据的平均值进行结果统计。

4.3 结果

经分析, 所有120名被试均能回答出故事中印象最深刻的三件事, 且能较为完整地复述故事, 说明30条传递链均有效。下面依次从不同角度对故事中不同事件在网络传递中的存活率进行分析。

首先, 对不同事件在4个代际内的整体存活率进行描述(图6)。以事件性质为被试内自变量, 传递链代际为被试间自变量, 事件存活率为因变量进行重复测量方差分析。结果表明, 事件性质主效应显著,(2, 232) = 273.63,< 0.001, η= 0.70。多重比较(Bonferroni)表明, 负性事件的存活率(= 0.58,= 0.23)显著高于正性事件(= 0.35,= 0.21),< 0.001, 95% CI = [0.18, 0.27], 以及模糊事件(= 0.18,= 0.16),< 0.001, 95% CI = [0.36, 0.35]; 正性事件的存活率(= 0.35,= 0.21)显著高于模糊事件(= 0.18,= 0.16),< 0.001, 95% CI = [0.15, 0.21]。传递链代际主效应显著,(3, 116) = 32.64,< 0.001, η= 0.46。多重比较(Bonferroni)表明, 第1代事件存活率(= 0.54,= 0.25)显著高于第2代(= 0.39,= 0.24),< 0.001, 95% CI =[0.06, 0.23], 以及第3代(= 0.30,= 0.22),< 0.001, 95% CI = [0.15, 0.32], 和第4代(= 0.24,= 0.21),< 0.001, 95% CI = [0.21, 0.38]; 第2代显著高于第3代(= 0.036, 95% CI = [0.00, 0.17])和第4代(< 0.001, 95% CI = [0.06, 0.23]), 但第3代和第4代间差异不显著(= 0.38)。事件性质与传递链代际间的交互作用不显著,(3, 116) = 1.42,= 0.22。

图6 四代传递链上的事件存活率

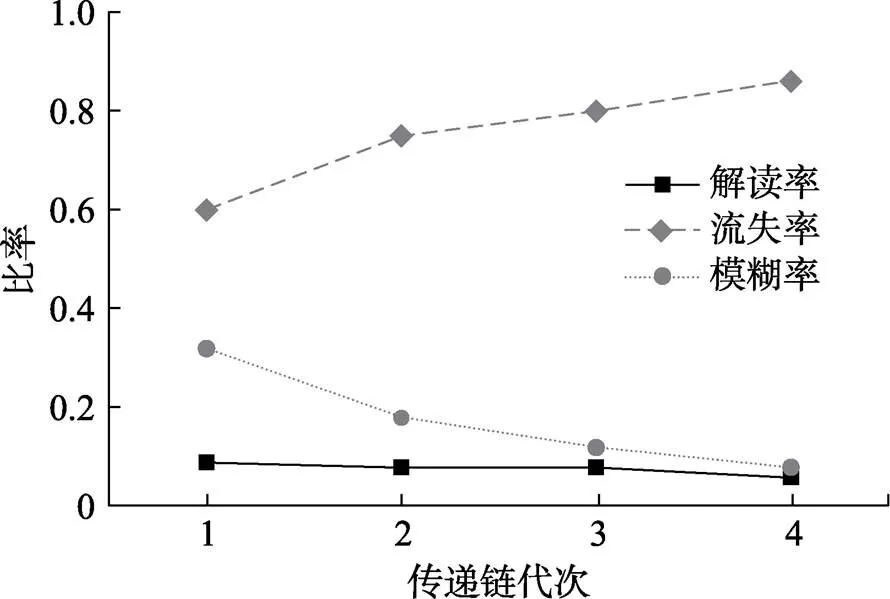

其次, 对4个代际内模糊事件的整体存活情况进行分析(图7)。以代际为自变量, 流失率、解读率以及模糊率分别为因变量, 进行多因素方差分析。结果表明, 在流失率上, 传递链代际主效应显著,(3, 116) = 19.05,< 0.001, η= 0.33。多重比较(Bonferroni)表明, 第2代的流失率(= 0.75,= 0.14)显著高于第1代(= 0.60,= 0.18),< 0.001, 95% CI = [0.05, 0.24], 第4代的流失率(= 0.86,= 0.09)显著高于第2代(= 0.80,= 0.13,= 0.015, 95% CI = [0.01, 0.21]), 第2代与第3代之间(=0.75)以及第3代与第4代之间(= 0.75)均无显著差异。在解读率上, 传递链代际主效应不显著,(3, 116) = 0.43,= 0.73。在模糊率上, 传递链代际主效应显著,(3, 116) = 18.13,< 0.001, η= 0.32。多重比较(Bonferroni)表明, 第1代的模糊率(= 0.32,= 0.18)显著高于第2代(= 0.18,= 0.13,= 0.001, 95% CI = [0.05, 0.23]), 第2代的模糊率显著高于第4代(= 0.08,= 0.08,= 0.031, 95% CI = [0.01, 0.19]), 第2代与第3代之间(=0.60)以及第3代与第4代之间(= 1.00)均无显著差异。

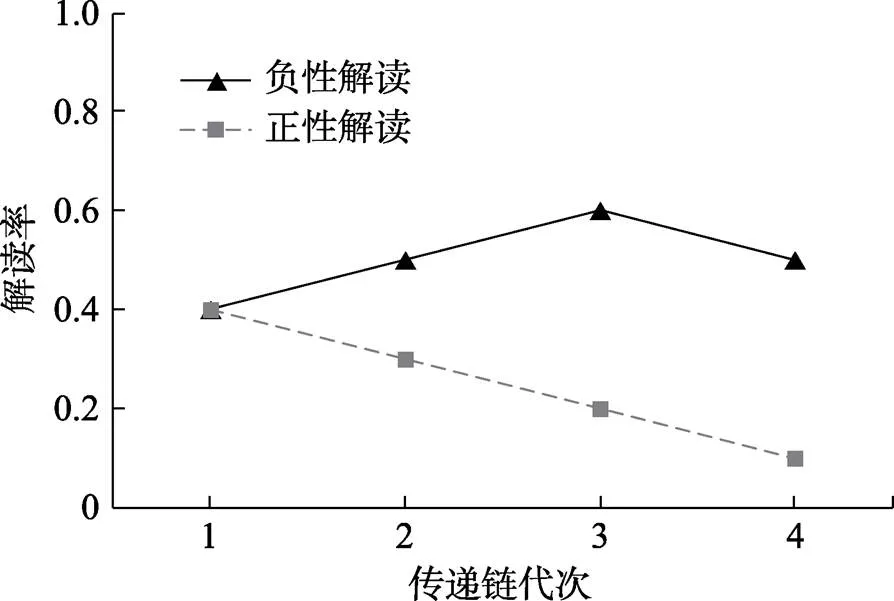

再次, 对模糊事件的正性和负性解读情况进行单独分析(图8)。以解读性质为被试内自变量, 传递链代际为被试间自变量, 不同性质事件解读在原始模糊事件中的占比为因变量, 进行重复测量方差分析。结果显示, 传递链代际主效应不显著,(3, 116) = 1.65,= 0.18; 解读性质主效应显著,(1, 116) = 14.99,< 0.001, η= 0.11, 二者的交互作用不显著,(3, 116) = 2.14,= 0.10。多重比较(Bonferroni)表明, 负性解读率(= 0.05,= 0.06)显著高于正性解读率(= 0.02,= 0.05),< 0.001, 95% CI = [0.01, 0.04]。

图7 原始模糊事件在传递链上的流失、解读、模糊占比

图8 模糊事件在传递链上的解读率

4.4 讨论

研究3在研究2网络突发事件真实语篇词汇记忆再认实验的基础上, 进一步采用传递链实验范式刻画了信息传递过程中不同性质子事件的记忆再现及改变过程。结果发现, 信息传递过程中产生了负性偏向, 验证了假设3, 并具体表现为:第一, 负性信息在每一代际信息传递中存活率最高。从文化进化理论出发, 这主要由于其蕴含了更多与危险相关的信息, 有利于个体躲避灾害, 更具生存价值(Mesoudi & Thornton, 2018)。第二, 第1和第2代信息传递中的负性偏向更明显。由图5和图6可知, 第3和第4代信息传递中, 各类事件存活率、模糊事件流失率、模糊事件的模糊率上均无显著差异。可见, 与以往诸多突发事件周期模型一致(毛太田等, 2019; Procter et al., 2013), 人际传递过程中, 信息变化并不均衡、等速。第三, 模糊事件大量流失, 仅存的少量事件被更多进行负性解读。例如, 对于原始故事中“他的父母看到他购买的食品, 眼神里有一丝惊讶”这条模糊信息, 传递后变为“父母臭骂了他一顿” (S2-B)。这一方面因为富含情感的文本比中性文本更容易得到受众的反馈(陈安繁等, 2019; Mesoudi & Whiten, 2008), 也更易被传播。因此, 如图5所示, 具有明确情感效价的正性和负性信息的存活率均高于模糊事件。另一方面因为负性信息在社会传递中更具生存优势(Baumeister et al., 2001; Eriksson & Coultas, 2014), 因此, 不仅负性信息本身的留存率更高, 仅存的模糊事件也被更多进行负性解读。总之, 研究3证实, 具有较短生命周期的网络突发事件信息的代际传递中存在负性偏向, 与神话、传说等文化符号的代际传递中存在负性偏向一致(Bebbington et al., 2017; Stubbersfield et al., 2017), 符合文化进化的规律。

5 总讨论

5.1 网络突发事件中负性偏向的产生和发展

近年来, 网络突发事件成为社会发展过程中必须面对的一种普遍现象, 给国家社会治理带来极大挑战(阳长征, 2020)。本研究将网络突发事件视为文化进化的特例, 认为负性偏向是其背后深层次的心理机制, 依据其酝酿、爆发、蔓延三阶段个体信息加工的特征构建理论模型(图1), 通过3项研究检验了负性偏向产生和发展的3个假设。结果发现, 反映社会负面问题、与其他网络热点事件相比包含更多负面词汇的源头语篇(其本身正负性词汇占比无差异)首先在网络中酝酿, 产生负面内容偏差, 其一经发布, 因网民对源头语篇负性词汇记忆效果更好、辨别力更强, 产生负性信息加工偏差, 引起广泛关注, 形成网络事件“突发”和“蔓延”的基础; 随着网民对初始信息的选择性传递, 正性和中性信息不断流失, 负性信息像病毒一样在网络中散播, 少量留存的模糊信息被负性解读, 产生负性信息传递偏差, 造成事件持续蔓延。综合上述结果, 我们对图1所示的网络突发事件中负性偏向产生和发展的三阶段理论模型进行了修正, 重新表述为图9。

首先, 网络突发事件源头语篇存在信息内容偏差。网络突发事件的爆发常始于某篇“热文”被“刷爆”, 它们或由官方发布, 或由个人撰写, 均瞬间赢得较高关注度, 形成初始事件(叶金珠, 佘廉, 2012), 本文将其界定为源头语篇。经由研究1的文本分析发现, 与人们的常识相反, 这些“热文”自身的正性和负性情绪词汇比例无显著差异, 但与网络热点事件相比, 它们包含更多负面情绪表达词汇, 具备“突发”的可能。这也许部分解释了为什么网络突发事件一直是舆情管控的难点, 因为事件爆发之前, 网络中酝酿的源头语篇本身所含的负面信息具有隐蔽性, 很难被察觉。如同Johnson等人(2019)《自然》杂志的论文所述, 网上负面言论具有隐藏的弹性和动态的适应性, “删帖”、“封号”等手段不仅无效, 还会带来信息转移到其他平台、多个社交账号共同发声的反作用。本研究将网络突发事件酝酿期初始信息网络表达的特征进行了揭示, 既说明了网络突发事件瞬间爆发、难以预警和控制(张侃, 2015)的部分原因, 也启示未来网络治理时重点把握网络突发事件背后的心理规律, 关注“人心”, 而不仅是“信息”本身。

其次, 个体对网络突发事件源头语篇的信息加工存在负性偏向。网络突发事件的爆发体现为极短时间内相关话题的点击率、回复率急剧增多, 应者云集(陈业华, 张晓倩, 2018), 这一过程需以个体对事件初始信息的认知加工为基础。研究2通过真实源头语篇词汇的记忆再认实验发现, 个体对源头语篇中的负性词汇记忆更精准, 产生了负性偏向。信号检测分析进一步发现, 上述记忆效果主要由个体对负性词汇更高的辨别力, 而非以往普通词汇研究中发现的更宽松的判断标准所导致(朱永泽等, 2014; Liu et al., 2014)。一方面, 由于进化上的原因, 个体对负性词汇的编码和存储可能如以往研究所述, 是自动化、潜意识的加工过程(Dijksterhuis & Aarts, 2003), 加工深度更高, 能准确将“肮脏” “违禁”等文中负性词汇与“粗暴”、“作恶”等非文中负性词汇(表1)清晰辨别; 另一方面, 个体对负性词汇比正性和中性词汇略严格的判断标准, 会因避免虚报提升记忆精确性。可见, 记忆再认实验中个体对负性词汇判断标准是否宽松并非负性偏向的唯一体现; 网民对网络突发事件的围观、传播可能并非源于刻意, 而是负性信息加工偏向导致的自然结果。这启发国家在创新网络综合治理体系中应重视培养网民媒介素养, 发挥其主动性, 提升其对不实和歪曲信息的鉴别力。

图9 网络突发事件中负性偏向产生和发展的理论模型

最后, 网民间网络突发事件信息的传递存在负性偏向。网络突发事件的演化或蔓延时期的典型特征是网民围绕初始事件进行大规模的网络互动, 信息进行病毒式扩散(叶金珠, 余廉, 2012)。研究3通过传递链实验直观地展示了初始信息通过人际传递流失和歪曲, 产生负性偏向的过程:正性、中性和负性信息并存的初始语篇信息, 经由不同代际的信息传递后, 负性信息被更多保留下来, 其余信息则大量流失, 仅存的模糊信息被更多负性解读, 形成新的负性信息。与以往有关神话、传说、谣言等研究中负性偏向存在的原因相同(Fessler et al., 2015; Stubbersfield et al., 2017), 这种信息社会传递中的负性偏向能使人们快速识别和避免潜在威胁, 适应生存(Bebbington et al., 2017; Mesoudi & Whiten, 2008)。此外, 研究还发现负性偏向更多体现在第1和第2代的信息传递中。这启发政府在网络突发事件舆情应对时, 要变被动为主动, 发挥意见领袖的作用, 通过发布权威信息阻断不实、歪曲信息的传递; 信息发布也应及时、公开、透明、清晰, 重视源头语篇传播的第1和第2代先机, 少用含糊表达, 提供细节, 阻断模糊信息向负面转化。

5.2 网络突发事件中负性偏向研究的意义和局限

近年来, 网络突发事件作为备受关注的社会现实问题, 成为管理学、信息科学、新闻传播学等诸多领域的研究热点。本研究立足心理学研究视角, 构建负性偏向心理机制理论模型, 首次通过实证研究论证了其在网络突发事件中的产生和发展, 具有重要理论和方法论意义, 所获结论对于科学应对舆情危机、建设良好网络生态具有重要实践价值。

探讨网络突发事件中负性偏向的产生和发展, 具有重要的理论意义。“坏比好更有力”的现象作为动物和人类共有的心理机制, 是个体与生俱来的一种进化的信息加工优势, 使人类主动预防和纠正不良事件的影响, 以更好地适应环境而得以生存(朱永泽等, 2014; Baumeister et al., 2001; Rozin & Royzman, 2001)。以往心理学领域负性偏向的研究聚焦于静态的个体心理规律, 将其视为个体认知或情绪偏差, 或探讨其在注意、记忆等信息加工过程中的表现; 或分析其在抑郁症、焦虑症等情绪困扰人群中的作用(张敏, 卢家楣, 2013; 朱永泽等, 2014)。本研究将网络突发事件信息的演化视为同文化符号的代际传递和短期社会学习相似的文化进化过程(Bebbington et al., 2017; Eriksson & Coultas, 2014), 证实了负性偏向不仅产生于静态的信息加工过程, 还产生于动态的信息传递过程, 这与以往心理学的研究相比是重要理论推进。此外, 本研究构建的理论模型与网络突发事件相关领域依据热度、转发等“物理”规律构建的数理模型相比, 更具情境适应性, 说明了外显行为背后的深层心理机制, 可为网络突发事件研究中的心理、行为分析提供理论指导。

突破网络突发事件研究依赖外在行为指标的局限, 具有重要的方法论意义。以往有关网络突发事件研究的重点集中于舆情演化规律(叶金珠, 余廉, 2012), 或利用复杂网络拓扑特性和传播动力学建模和仿真分析个体间交互特性来探究宏观舆情演化规律(陈业华, 张晓倩, 2018; 阳长征, 2020; Tadić et al., 2017), 或通过爬取微博等社交网站信息提取情绪词总结传播特征(毛太田等, 2019), 这些研究均基于网民对突发事件的关注、点赞、收藏、评论、转发、分享等实际数据, 回溯总结已发生过的事件个案中隐藏的规律, 却无法说明个体对各类信息的认知加工及网民间信息传递的普遍规律。本研究立足网络突发事件的发生发展规律, 依照事件“酝酿→爆发→蔓延”不同阶段的信息状态归纳本阶段个体的信息加工规律, 综合采用“源头语篇文本分析→源头语篇记忆实验→完整语篇传递实验”的方法, 不仅展示了网络信息从形成到蔓延过程中的变化, 还刻画了通过个体的加工或传递, 信息歪曲的表现和过程。上述方法进一步标准化后, 可作为各领域网络突发事件研究方法的有益补充。

本研究首次尝试将网络突发事件视为文化进化的一种特例, 从人类信息加工特点的角度提出并用实证研究探讨了负性偏向产生和发展的规律, 是本领域的一种全新尝试, 但也存在如下局限:首先, 源头语篇的界定和取样。一方面, “源头”具有相对性, 虽经过严格筛选确认是最早出现于网上的文本, 但无法保证这是每个网民最早看到的材料。另一方面, 无法找到严格与网络突发事件源头语篇对照的语篇, 即“与源头语篇同时产生却未流传开来的语篇”, 因而只能选择相对中性的语篇作为对照组。其次, 理论和现实的对应。一是现实网络突发事件的演化较为复杂, 其爆发和蔓延通常存在一段时间的酝酿, 然后在某个时间节点突然呈爆炸性增长和蔓延(Procter et al., 2013), 本研究建立的心理模型尚无法解释这种关键节点的变化中负性偏向所起的作用。二是现实网络信息的传播多以转发为主, 而非转述, 本文传递链实验范式仅反映了信息转述中的改变过程。三是网络突发事件的酝酿、爆发和蔓延是一个连续的过程, 真实的网络信息传播和网民对信息的认知加工和研究2及3的心理学实验还存在较大差距, 仅靠单一的记忆实验或结构化的案例无法完全确证负性偏向产生与发展的心理模型。最后, 本文所提模型及所采用的实证研究方法仅提供了一种理论和实证研究的尝试, 未来研究应继续立足网络“突发事件背后的心理机制”这一问题继续探索更为细化、针对性的心理机制, 采用更多样的研究方法。

6 结论

作为网络突发事件背后的心理机制, 负性偏向不仅产生于源头语篇信息内容本身, 还产生于个体信息加工过程中对负性词汇更高的再认正确率和辨别力, 以及网民间信息传递过程中对负性信息的选择性传递和对模糊信息的负性解读。

Bartlett, F. C. (1932).. Cambridge: Cambridge University.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good.(4), 323–370.

Bebbington, K., MacLeod, C., Ellison, T. M., & Fay, N. (2017). The sky is falling: Evidence of a negativity bias in the social transmission of information.(1), 92–101.

Chang, S. P. (2015). Applying “Negativity Bias” to Twitter: Negative news on twitter, emotions, and political learning.(4), 342–359.

Chen, A. F., Jin. J. B., & Luo, C. (2019). Reward and punishment: The dual structure of network user identity and emotional expression in social media., (4), 27−44.

[陈安繁, 金兼斌, 罗晨. (2019). 奖赏与惩罚:社交媒体中网络用户身份与情感表达的双重结构.(4), 27−44.]

Chen, X. H., Su, X. J., & Cui, L. X. (2017). Social media strategies to reduce negativity bias towards a tourist city: A case study of qingdao pricey prawn.,(7), 47–56.

[陈旭辉, 苏晓娟, 崔丽霞. (2017). 基于社交媒体关系互动的旅游城市形象负面偏差引导策略——以"青岛天价虾"事件为例.(7), 47–56.]

Chen, Y. H., & Zhang, X. Q. (2018). Research on netizen group emotion contagion model and the simulation under network group emergencies.(3), 151–156.

[陈业华, 张晓倩. (2018). 网络突发群体事件网民群体情绪传播模型及仿真研究.(3), 151–156.]

Dang, M. H. (2017). Frame effect of the negative emotion expression based on computer-assisted content analysis of online news comments.(4), 41–63.

[党明辉. (2017). 公共舆论中负面情绪化表达的框架效应——基于在线新闻跟帖评论的计算机辅助内容分析.(4), 41−63.]

Dijksterhuis, A., & Aarts, H. (2003). On wildebeests and humans: The preferential detection of negative stimuli.(1), 14–18.

Eriksson, K., & Coultas, J. C. (2014). Corpses, Maggots, Poodles and Rats: Emotional selection operating in three phases of cultural transmission of urban legends.(1), 1–26.

Fischer, P., Jonas, E., Frey, D., & Schulz-Hardt, S. (2005). Selective exposure to information: The impact of informationlimits.5(4), 469–492.

Ferrara, E., & Yang, Z. (2015). Quantifying the effect of sentiment on information diffusion in social media., 1, e26.

Fessler, D. M. T., Pisor, A. C., & Navarrete, C. D. (2015). Negatively-biased credulity and the cultural evolution of beliefs.(4), 1–8.

Guo, X. Y. (2019).(2rd ed). Beijing: People's Education Press.

[郭秀艳. (2019).. 北京:人民教育出版社.]

Johnson, N. F., Leahy, R., Restrepo, N. J., Velasquez, N., Zheng, M., Manrique, P., … Wuchty, S. (2019). Hidden resilience and adaptive dynamics of the global online hate ecology.(7773), 261−265.

Kätsyri, J., Kinnunen, T., Kusumoto, K., Oittinen, P., & Ravaja, N. (2016). Negativity bias in media multitasking: The effects of negative social media messages on attention to television news broadcasts.(5), e0153712.

Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks.(24), 8788–8790.

Labiouse, C. L. (2004). Is there a real preferential detection of negative stimuli? A comment on Dijksterhuis and Aarts.(5), 364–365.

Liu, G., Xin, Z., & Lin, C. (2014). Lax decision criteria lead to negativity bias: Evidence from the emotional Stroop task.(3), 896–912.

Liu, X. Y., & He, D. B. (2019). Study on information propagation dynamics model and opinion evolution based on public emergencies.(5), 320–326.

[刘小洋, 何道兵. (2019). 基于突发公共事件的信息传播动力学模型与舆情演化研究.(5), 320–326.]

Liu, Z. M., & Liu, L. (2013). Public negative emotion model in emergencies based on aging theory.(1), 15–21.

[刘志明, 刘鲁. (2013). 面向突发事件的民众负面情绪生命周期模型.(1), 15–21.]

Mao, T. T., Jiang, G. W., Li, Y., Zhao, R., & Gao, K. (2019). Emotion communication characteristics of network hot events in the new media age.(4), 29−35, 96.

[毛太田, 蒋冠文, 李勇, 赵蓉, 高凯. (2019). 新媒体时代下网络热点事件情感传播特征研究.4), 29−35, 96.]

Mesoudi, A. (2015). Cultural evolution: A review of theory, findings and controversies.(4), 481−497.

Mesoudi, A., & Thornton, A. (2018). What is cumulative cultural evolution?(1880)20180712

Mesoudi, A., & Whiten, A. (2008). The multiple roles of cultural transmission experiments in understanding human cultural evolution.(1509), 3489–3501.

Panagiotopoulos, P., Barnett, J., Bigdeli, A. Z., & Sams. S. (2016). Social media in emergency management: Twitter as a tool for communicating risks to the public., 86−96.

Procter, R., Crump, J., Karstedt, S., Voss, A., & Cantijoch, M. (2013). Reading the riots: What were the police doing on Twitter?(4), 413−436.

Rong, R., & Shu, R. (2017). A case study of Microblog opinion leaders and their public opinion expression in Tianjin "8·12" explosion accident based on SINA Weibo.(7), 7−10.

[荣荣, 舒仁. (2017). 天津“8·12”爆炸事故中的微博意见领袖及其舆论表达——以新浪微博为研究样本., (7), 7−10.]

Rozin, P., & Royzman, E. B. (2001). Negativity bias, negativity dominance, and contagion.(4), 296−320.

Snodgrass, J. G., & Corwin, J. (1988). Pragmatics of measuring recognition memory: Applications to dementia and amnesia.(1), 34−50.

Stubbersfield, J. M., Flynn, E. G., & Tehrani, J. J. (2017). Chicken tumours and a fishy revenge: Evidence for emotional content bias in the cumulative recall of urban legends.(1-2), 12−26.

Tadić, B., Šuvakov, M., Garcia, D., & Schweitzer, F. (2017). Agent-based simulations of emotional dialogs in the online social network myspace.207−229.

Wang, H. (2003). The cause of the group panic and its removal: Interpretation of group mentality from the spread of SARS.(3), 4−7.

[王欢. (2003). 群体恐慌心理的成因及其消弥——从"非典"流行事件解读群体心理.(3), 4−7.]

Wang, J. Y., Gan, S. Q., Zhao, N., Liu, T. L., & Zhu, T. S. (2016). Chinese mood variation analysis based on Sina Weibo.(6), 815−824.

[汪静莹, 甘硕秋, 赵楠, 刘天俐, 朱廷劭. (2016). 基于微博用户的情绪变化分析.(6), 815−824.]

Xie, Y., Qiao, R., Shao, G., & Chen, H. (2017). Research on Chinese social media users’ communication behaviors during public emergency events.(3), 740−754.

Xin, Z. Q., & Liu G. F. (2012). Experimental and non- experimental approaches to culture evolution study., 5−13.

[辛自强, 刘国芳. (2012). 文化进化的实验与非实验研究方法., 5−13.]

Yang, C. Z. (2020). Research of effect of information cascade on cognitive bias in network emergency.(2), 116−123.

[阳长征. (2020). 网络突发事件中信息级联对受众认知偏差的影响研究.(2), 116−123.]

Ye, J. Z., & She, L. (2012). The mechanism of internet emergency spread.(3), 1−5.

[叶金珠, 佘廉. (2012). 网络突发事件蔓延机理研究.(3), 1−5.]

Zhang, K. (2015). Study on the happening, evolution and responding countermeasures to network emergency in china.(5), 43−47.

[张侃. (2015). 我国网络突发事件的产生、演进与应对策略研究.(5), 43−47.]

Zhang, M., & Lu, J. M. (2013). The effects of emotional resilience on attentional bias in process of negative emotion information of adolescence.(1), 61−64.

[张敏, 卢家楣. (2013). 青少年负性情绪信息注意偏向的情绪弹性和性别效应.(1), 61−64.]

Zhao, N., Jiao, D., Bai, S., & Zhu, T. (2016). Evaluating the validity of simplified Chinese version of LIWC in detecting psychological expressions in short texts on social network services.(6), e0157947.

Zhu, Y. Z., Mao, W. B., & Wang, R. (2014). The neural mechanism of negative bias.(9), 1393−1403.

[朱永泽, 毛伟宾, 王蕊. (2014). 负性偏向的神经机制.(9), 1393−1403.]

Negativity bias in emergent online events: Occurrence and manifestation

ZHANG Mei, DING Shuheng, LIU Guofang, XU Yazhen, FU Xinyuan, ZHANG Wei, XIN Ziqiang

(School of Sociology and Psychology, Central University of Finance and Economics, Beijing, 100081, China)(School of Economics and Management, Shanghai Maritime University, Shanghai, 201306, China)(School of Information, Central University of Finance and Economics, Beijing, 100081, China)(Department of Psychology, Renmin University of China, Beijing, 100872, China)

Nowadays, emergent online events have occurred frequently, because of the social transition and the development of social media. In the past, most of the research on emergent online events were theoretical analysis, and less attention was paid to the psychological mechanisms. The current research proposes that negativity bias, a common psychological phenomenon in human decision-making, is an important mechanism behind the network emergency and its propagation. In order to explore the occurrence and performance of negativity bias in emergent online events, three theoretical hypotheses were tested by three studies under the guidance of a theoretical model. Study 1 aimed to explore the information content bias in the source texts of emergent online events. 40 source texts of emergent online events in the period from 2016 to 2019 were collected through Baidu, Sina, Tencent and other major media platforms. The Chinese psychoanalysis Systemwas used to analyze the texts. In Study 2, a recognition memory experiment was conducted to explore the information processing bias of the source texts of emergent online events. 48 participants completed the single-factor (word nature: positive, neutral and negative) within-subjects experiment. The reading materials used in the experiment are from the corpus set up in Study 1. Positive, neutral and negative words were selected from the text by online word segmentation tool in advance, and the subjects were asked to recall whether the words appeared in the article in the subsequent memory experiment. Study 3 aimed to explore the transmission bias in the dynamic propagation of emergent online events. One hundred and twenty participants (Thirty transmission chains) took part in the transmission experiment. Word nature was a within-subjects variable, which can be divided into three levels: positive, neutral and negative. Intergenerational transmission was a between-subjects variable including four generations.Study 1 indicated that although all negative words did not dominate in the source texts of emergent online events, there are more negative words in the source texts of emergent online events than that of hot network events. Study 2 showed that the recognition accuracy of negative words was higher than that of positive words and neutral words. The analysis based on signal detection theory showed that the participants had higher discrimination and stricter decision-making criteria for negative words than positive and neutral words. Therefore, the negativity bias of the participants was mainly reflected in the fact that they were more likely to recognize negative words that are not in the text. Study 3 indicated that the survival rate of negative events was higher than that of positive events and neutral events, and that of positive events was higher than that of neutral events. The probability of negative interpretation of neutral events was higher than that of positive interpretation. These results supported the negative advantages in the process of emergency transmission.The current study investigated the occurrence and manifestation of negativity bias, an important psychological function formed in the process of human evolution, during the brewing, breaking out, and spreading process of network emergency. That is, the negativity bias did not only originate from the source texts of emergent online events but also from the process of individual information processing and interpersonal information transmission. This is manifested in the higher recognition accuracy, higher discrimination, sightly tight decision-making criteria for negative words, the higher survival rate of negative events, as well as negative resolution of ambiguous events. This research is conducive to understanding the law of information dissemination of emergent online events, scientific response to the crisis of public opinion, and innovative network governance.

emergent online events, negativity bias, memory, transmission chain experiment, cultural evolution

2021-02-04

国家自然科学基金项目(72004244, 71874215, 72061147005); 国家社会科学基金项目(20CSH030); 教育部人文社会科学研究规划基金资助(19YJCZH253); 北京市自然科学基金资助项目(9194031); 中央财经大学“青年英才”培育支持计划(QYP202110); 中央财经大学科研创新团队支持计划资助项目; 中央财经大学一流学科建设项目。

辛自强, E-mail: xinziqiang@sohu.com

B849: C91