新高考下新旧教材中同一单篇教学的差异

2021-12-09施文

高中语文新教材必修上册一共8个单元,其中5个单元32篇课文是单篇文本,32个单篇文本中有15个是旧教材上的文本。对这些单篇文本的教学,新课标提出了可以采用单元教学、专题教学和群文教学等教学模式,但从目前阅读教学的实际来看,单篇教学仍然是阅读教学的首选。那么这些在新旧教材中都有的文本在单篇教学上有没有区别呢?下面就以《故都的秋》为例,谈谈新高考背景下新旧教材中同一文本单篇教学的差异。

一、课程目标不同

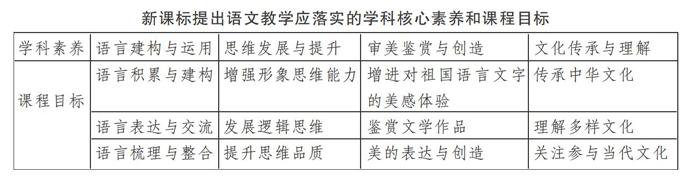

课程标准是教学的指挥棒。旧教材使用的是2003年出版的《普通高中语文课程标准(实验版)》(以下简称旧课标),新教材使用的是2017年出版的《普通高中语文课程标准》(2020修订,以下简称新课标)。

旧课标的课程目标要求是通过高中语文必修课程和选修课程的学习,学生应该在积累·整合、感受·鉴赏、思考·领悟、应用·拓展、发现·创新五方面获得发展。

我们比较新旧课程目标,可见新课标的课程目标在宏观上体现出“高”“大”“上”的特点,即目标高、大语文观念、先进时尚;从微观上体现出“细”“明”“导”的特点,即内容详细、方向明确、具有指导性。

二、单元说明不同

旧教参的单元说明是:分析写景、体会情感、注重审美、品味语言、读写结合。其中注重审美强调:引导学生用审美的眼光读课文,品味美景美情,获得充分的美的享受,并对这种美进行富有创见的评价。

新教参的单元说明:分析写景、体会情感、品味语言、理解哲理、注重审美、读写结合。其中注重审美强调:文章抒发了作者对人生的感悟,表现了作者的审美倾向,体现了民族的审美趣味。教学中可以引导学生挖掘其中的民族审美心理和特征,并进行评价。

可见,新教材对审美的要求更高和对文本挖掘要求更深。

三、课后任务不同

旧教材在课后的“研讨与练习”中提示:

在下面的两段文字里。作者调动了听觉、视觉和触觉来感受故都的秋,使写景状物有声有色,有动有静,并融入了深沉而细腻的感受、情思,做一些勾画圈点、评议赏析。

这道题是从审美鉴赏上来设计的,训练学生的语言、思维、表达和审美能力。

新教材在课后单元学习任务中提示:

在郁达夫的笔下,故都的秋特别“清”“静”“悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。阅读《故都的秋》,分析其中哪些地方体现了民族审美心理和审美特点。

这道题除了从审美鉴赏上设题外,还引导学生从文化的传承与理解上思考,不仅训练学生的语言、思维、表达和审美能力,还启发学生文化自觉和文化自信。

四、教学目标不同

旧教学目标:

(一)知识和能力

1.理解本文作者“主观色彩”的情与“客观色彩”的景的自然融合,学习并掌握以情驭景、以景显情的表现手法,进一步培养学生鉴赏写景状物散文的能力。

2.品味文中意味深厚的词句,理解其表现技巧,提高学生鉴赏语言的能力。

(二)过程与方法

1.反复朗读,披文以入情,让学生获得对文章的整体认识,体悟作者的情感,品味作者的语言魅力。

2.通过自主、合作、探究,感受文章所绘之景,体悟所抒之情,发现景与情之间的联系,从而领悟以情驭景、以景显情的表现手法。

(三)情感态度与价值观:

1.联系社会背景,领会文章所表达的对故都深切眷恋和深远幽思的情感。

2.通过对文中美景的欣赏和优美语言的鉴赏,陶冶学生性情,提高其审美能力。

新教学目标

1.(语言 思维)熟读课文,披文入情,整体感知文章的结构,体会作者的情感。

2.(语言 审美)品味文中意味深厚的词句,理解其表达技巧,提高鉴赏语言的能力。

3.(思维 审美)感受文章选景、绘景的独特之处,掌握以情驭景、以景显情的表现手法。

4.(语言 审美)欣赏文中的美景,陶冶性情,提高审美品位。

5.(审美 文化)品味作者独特的审美倾向,探究民族审美心理和特点。

6.(审美 文化)把握传统文化内涵,抒写心灵审美感悟。

比较这两個教学目标,新教学目标的1-4点基本上与旧教学目标一致,5-6点即教学难点,是新增的部分,是原来教学中很少涉及的,它在原教学目标的基础上加深了,突出了文化的传承,强化了文化理解和文化自信。

五、教学难点突破

根据新的教学目标,备课时首先要突破以下教学难点:

1.什么是民族审美心理和特点?

民族审美心理指一个民族区别于其它民族的审美趣味、审美能力、审美理想的独特心理结构。由于民族审美心理是确定的生理基础和长期社会历史条件统一的产物,所以,审美心理具有相当稳定的传承性、保守性,同时,它又随着民族生活、民族历史、民族文化的发展而不断丰富和发展,具有一定的流动性、可塑性。

2.本文是写景文,为什么第12段插入对写秋诗文的议论?

旧教参的答案是:作者似乎要创造一种文化氛围,于自然气息之外再添一重文化气息,与“故都”题旨暗合。从行文章法上看,这里宕开一笔,纵横议论,显出深厚的文化底蕴和开阔的思路。

在新的教学目标下,这种解答就显得过于肤浅,本段的作用应该不止于此。

3.“有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别多。”这句话如何理解?

此句属于典型的强加因果,“颓废色彩”和“颂赞秋”之间并无必然的逻辑关联。我认为,郁达夫笔下的“颓废”并非字典上解释的意志消沉、精神萎靡不振,而是悲凉、冷寂、落寞、失望等情感的另类表达。郁达夫写这个句子的作用,就在于将个性化的情感体验上升为中国文人学士(尤其是诗人)的共性化情感体验,为文章中的情感寻找理论依据。

4.作者用生命来歌颂和挽留的秋天,为什么是衰败悲凉的秋天呢?

主观方面,有三个因素:

第一、跟旧中国时代环境的黑暗有关。

第二、跟作家个人气质的抑郁善感有关。

第三、跟作家的审美追求和文艺观有关。

“一切景语皆情语。”文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影,是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。五幅画面都是冷色调,表现了作者心中的悲凉,也体现了作者对整个人生和时代的感悟。

5.郁达夫的悲秋和传统文人的悲秋有没有区别?

郁达夫的悲秋固然有中国文人传统的血脉,但是隐约也感到有一些区别。中国文人都是把秋愁当作一种人生的悲苦来抒写,而在郁达夫《故都的秋》中,秋天的悲凉、秋天带来的死亡本身就是美好的,并不是什么悲苦,而是一种人生的享受。

6.本文作者感受秋的悲凉是否表现了伤感情绪,本文到底是悲秋还是颂秋?

与其说是伤感,不如说有些落寞。作者在秋景中融入了对故都秋天的向往和眷恋之情,主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是清静而又悲凉的,但是悲凉并不悲哀,悲秋并不伤秋。因此可以说,本文是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

六、教学设计不同

突破教学难点后,根据新的教学目标,教学过程设计如下:

一、导入

二、品故都秋味

1.从题目入手,“故都”是哪里?“故都的秋”可不可以换成“北平的秋”?

2.初步感知:故都的秋是怎样的?请找出总体概括故都秋天特点的词语。

3.课文哪些自然段具体写了故都的秋?依次描写了几幅画面?请加以概括。

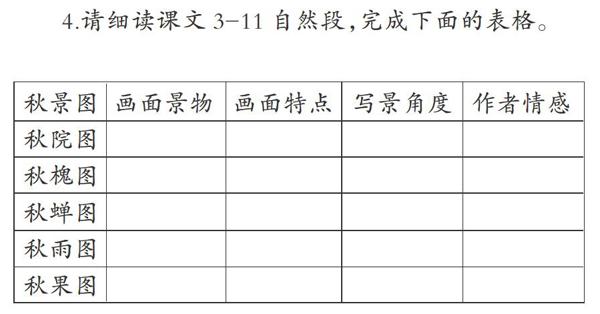

4.请细读课文3-11自然段,完成下面的表格。

小结方法:以情驭景 以景顯情

三、感作者秋情

1.以上五幅画都体现了故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点,作者为什么要在第2和第13自然段写南国之秋呢?

2.齐读最后一段,思考作者为什么如此喜爱清、静、悲凉的故都秋景呢?

请结合作者的生平经历、时代背景,以小组为单位探讨。

四、探民族之审美

1.齐朗读课文第12自然段,思考:为什么“中国的文人学士,尤其是诗人,都带着浓厚的颓废色彩”,多悲秋之作呢?小组讨论,结合已知古典诗词,探究民族审美心理之悲秋。

2.郁达夫的悲秋和传统文人的悲秋有没有区别?

3.你认为郁达夫在文中是悲秋还是颂秋?

五、抒心灵感悟

分享你心中的秋……

新教学设计除了整体感知文章的结构,体会作者的情感,掌握以情驭景、以景显情的表现手法,提升学生的审美鉴赏能力外,重点品味作者独特的审美倾向,探究民族审美心理和特点。

七、教学效果不同

不同的教学目标,不同的教学过程,达到的教学效果是绝对不一样的。新的教学效果和以往相比主要有五个方面的变化:

(一)文本挖掘深

在探讨“作者为什么喜爱清、静、悲凉的故都秋景”时,老师引导学生从作者的生平经历和审美倾向与文艺观上思考,补充链接作者的“物哀美学”和“静的文学观”,引导学生对文本挖掘的较深。特别是后半部分探民族审美,重点品读第12自然段,通过三个问题层层深入的探讨,学生在合作探讨交流中,不仅明白了民族审美心理之悲秋的特点,也理解了郁达夫的悲秋与传统文人悲秋同中有异,充分体现出对文本挖掘之深。

(二)阅读鉴赏广

在对文本进行深入挖掘的同时,也充分体现了阅读鉴赏的广度。在探讨民族审美心理之悲秋的时候,老师引导学生从学过的咏秋的诗词中分析概括,课堂上学生分析鉴赏古代咏秋的诗词10多首,充分体现了阅读鉴赏的广度。

(三)审美品位高

学生分析思考“郁达夫为什么喜爱清、静、悲凉的故都秋景”时,通过品味语言和交流探讨,明确了郁达夫把生命的衰败、秋天的悲凉看作一种美,一种人生的享受,这是一种更高雅的审美境界,这和学生以往的以充满生机、热闹繁华景象为美的审美情趣相比,提升了审美品位。

(四)思维训练全

本节课在品故都秋味、感作者秋情、探民族审美和抒心灵感悟4个板块10个问题的思考、分析和探讨中,通过语言运用,不仅训练了直觉思维、形象思维和逻辑思维,在问题的深入探讨、比较鉴赏和自主写作中,学生的辩证思维和创造性思维也得到了训练和发展,促进了深刻性、批判性和独创性等思维品质提升。

(五)学科素养足

在诵读文本、分析问题、讨论问题和写作训练的过程中,学生在丰富的语言实践中,通过积极主动的梳理、整合和探讨、交流,发展了在具体语境中正确有效地运用祖国语言文字进行交流沟通的能力;通过审美体验、评价写作等活动,形成了正确的审美意识,提升了审美品位,掌握了表现美和创造美的方法;特别是通过细读课文第12自然段、对民族审美心理之悲秋的探究和抒写自己心中的秋,学生拓展了文化视野,继承并发展了民族审美心理,增强了文化自信。

施文,湖北省天门实验高级中学教师,副高级职称,教育硕士,天门市施文名师工作室主持人。