家校合作开展体育锻炼探索研究

2021-12-09张玉国王晓旭任海江杨魁

张玉国 王晓旭 任海江 杨魁

摘 要:家校共育已成为教育现代化、民主化、个性化、科学化的必然要求,本研究运用文献资料法、问卷调查法、个别访谈法、专家访谈法、逻辑分析法等,以清华附小家校合作开展体育活动为例,通过实践探索、基线调研、路径与策略等,解决家校共育中开展体育锻炼的难点,探索家校共育开展体育锻炼新路径,促使学生体质健康水平不断提升。

关键词:家校合作;清華附小;家校共育

中图分类号:G623.8 文献标识码:A 文章编号:1005-2410(2021)11-0011-03

2018年全国教育大会上习近平总书记指出,办好教育事业,家庭、学校、政府、社会都有责任[1]。《教育部2019年工作要点》也指出应“明确家长主体责任,发挥学校指导作用,健全家校合作机制,提高家庭教育水平”。国家一系列的政策法规强调要“健全学校家庭社会协同育人机制”[2]。

但现阶段家校合作开展体育锻炼仍然存在诸多矛盾亟待厘清。学校供给侧与家长需求侧存在矛盾。现有学校体育的统一供给与家长体育锻炼指导需求存在差异,从供给方看,在有限的资源下,学校体育供给相对单一,面向全体学生;从需求方看,学生状况不同,每一个家庭的知识储备、体育指导需求、指导愿望、指导能力存在差异。特别是疫情的发生,信息化的到来,学生锻炼方式、资源选择、教师群体、锻炼安排等发生改变,多方参与、多种形式的在线教育成为未来体育锻炼的重要补充,学校教育教学乃至学校体育锻炼的壁垒被打破,学校教育、家庭教育如何有效联动,如何凝聚各方教育力量促使体育力量最大化、最优化,体育教师如何从处于被动的输入式转变为主动的出击,真正全方位地促进学生体质健康水平提升成为亟待解决的问题。

一、清华附小家校共育的基本定位与原则

(一)家校共育开展体育锻炼的基本定位

在指导学生锻炼的过程中我们要尊重学生自主性锻炼特征。家校共育主要是建立家庭与学校多方教育主体的新型合作伙伴关系,促进和谐共生,实现家庭、学校的协调发展。在指导学生锻炼的过程中我们要尊重学生自主性锻炼特征,学生是成长中的人,是完整的人,是有情感温度的人,是有独立人格的人。家校共育应该尊重学生的体育需要、体育锻炼方式和学生体育锻炼的基本规律。清华附小在开展体育锻炼的过程中,既遵循体育的实际要求,又结合学生的具体生活,既面向全体,又关注个体,使不同需求的学生都有所成长,让运动习惯伴随学生的一生。

清华附小一直视家长为学校的“同盟军”,在学校教育的同时重视家庭教育和家长教育,又重视并落实家校共育的传统。家校共育的实质就是以家长已有的相关经验作为出发点,既要尊重家长已有经验,又要丰富完善新的挑战。无论是尊重家长锻炼过程中的自主性,还是注重家长已有经验在教育中的作用,都必须能够引发家长的深度参与。同时,也要平衡好家庭教育学科逻辑“有序性”与家长真实需求“无序性”之间的矛盾。

(二)家校共育开展体育锻炼的基本原则

家校共育体育锻炼的基本逻辑是:紧紧围绕传授体育锻炼知识和解决家庭教育面临的问题主线,帮助家长履行角色任务为出发点,以构建“通识锻炼+拓展提高”相结合的模块化内容。

在学校,学生处在集体之中,整体一起在固定时间和教学安排下完成体育锻炼。延伸到家校共育的情况下,由于家庭时间、空间、精力等方面的差异,体育教师如果不顾家庭具体实际情况地强硬要求,远程发布固定的指令和整齐划一的安排,不仅难以实现共育,反而有可能会激化家校矛盾。因此,体育教师在进行指导的过程中,一定抱着同理心与家长进行共情。这就要求体育教师发布指导要求时,既要面对孩子,有统一、严肃的体育锻炼要求和规则,同时在真正落实的过程当中,面对每户家庭情况的复杂性,又要秉持着灵活、弹性、柔软的处理方式,考虑不同的情况。

体育教师要展现积极的沟通姿态,提供多元的互动渠道。家校沟通的方式不能只仅仅局限于“线上”这一形式,体育教师应该利用好电子设备与互联网,提供多元的反馈渠道。在形式方面,体育教师也可以通过微信朋友圈点赞、留言等方式进行互动;在工具方面,除了借助电话、短信、社交软件(如微信、QQ等)外,体育教师还可以通过线下邮寄奖状、制作电子问卷收集反馈等方式与家长进行互动。在人数方面,除了一对一的沟通外,体育教师还可以举办线上家长沙龙、线上家长会、体育社团展示等,与家长进行集体沟通。

二、清华附小家校共育体育锻炼的具体路径与策略

(一)学情调研——用定量与定性的研究方式分析

为完善学校的家校共育实践,进一步提升学校办学特色品质,积极探索未来家校共育相关课题,清华附小体育团队从调研、活动实践、组织建设等阶段开展研究行动。

全面调研阶段。编制《家校共育情况调查问卷》对全校学生及家长进行调查,从整体上把握目前学校儿童家庭情况,以及对家校共育体育锻炼的期望;体育团队通过问卷调查的方式,对全校每一个学生进行详细的背景了解,既了解学生体育锻炼的情况,也了解学生体育锻炼的兴趣、难点、条件、生活等细节,更要从家长层面了解每个家庭对于家校共育下体育锻炼的困惑、期待。

清华附小在实施的过程中,体育团队主动出击深入家长群中,用访谈的方式了解家长在实际操作过程中面临的问题和对体育教师的期待,进行思维的碰撞。

(二)规范制度——保障家校合作稳落地

建章立制,完善体育家长委员会的章程。一方面将学校的文化、理念、目标进行主动解读,将全校理念、体育理念、体育各个社团的特色传递给家长。清华附小2013年就建立了三级家委会,学校、教师、家长共同编制《家校手册》,建立家校十大公约。通过家校共育进修学校、家校沟通日、亲子共学日、周末亲子体育锻炼等活动,让儿童带动家庭价值认同。每年评选出“十大成志好家风”,体育成志榜样,传播榜样家庭故事,促进家校合作,共同找寻前行的“最大公约数”,实现家校共育的同频共振。

另一方面,建立考核机制调动体育教师的主动性。建立考核机制一定程度上能确保体育教师的参与,把家校合作纳入其中为发展提供动力。清华附小可以把体育教师的绩效考核加入家校合作的成分,对家校合作开展好的、有效的体育教师,给予一定的精神或物质奖励,并请他们与其他教师分享实践的经验,携手促进教师对开展家校合作的兴趣和参与度。

(三)体育工作坊——创立家校合作体育工作坊

同时,针对调查中筛查出主要存在的问题,引入专家讲座,采用个别访谈,设计家长学校、家长微课堂,创新体育家委会、家长开放日、体育社团开放日等全方位、多样化、有针对性的体育工作坊。定期召开体育主题的家长工作坊。清华附小体育工作坊亮点突出:一是体育教师的角色是倾听者、点拨者,充分调动家长参与教育的积极性,避免体育教师的“一言堂”;二是问题驱动,全部来源于家长最迫切需要解决的体育问题;三是挖掘家长的智慧与能力,不同家长体育方面各有长处,家长现身说教,更容易产生共鸣。

(四)指导专业——创建线上线下“学伴式锻炼小组”

清华附小体育团队安排专业人员,负责家校合作的执行与研究。在实践的过程中体育教师主动思考,根据自己学校的情况和资源开展体育锻炼活动,从学校活动到年级活动、从年级到班级、从班级到个体,从被动到主动、点面结合。

创建线上线下“学伴式锻炼小组”,打通锻炼场域。由于学生自主学习能力和自我锻炼意识存在差異,学生的运动状态、锻炼效果呈现出极大的不同,平时在学校里,可以在课堂上直接和教师进行沟通,如何超越个体的独自无趣味的运动走向群体的小组式运动与交往?清华附小全校48个班级,形成340个线上学伴小组,所有体育教师进入48个班级的340个小组,每周发布学习任务、录制锻炼挑战视频,体育教师在线上APP——“V校”系统点评每一个学生的锻炼打卡,每周的线上班会反馈学生锻炼情况。相比于校外各种锻炼打卡平台,体育教师更能基于学情,精准提供视频讲解与学生范例,调动学生线上自主探究,形成了“学伴式锻炼小组”。

三、清华附小家校共育体育锻炼的成效

创新家校共育管理机制可以促进家长和教师育人观念的统一,提升双方育人水平,创建更加良好的家校共育环境。清华附小以成志教育为终极追求,通过学校、家庭乃至社会的合力共同为聪慧与高尚的人生奠基;丰富教育的维度,不仅有来自学校的教育和课程,家长也全力地参与到教育的过程来,家长通过发挥自己的力量为实现家校共育奠基铺路;通过构建家校共育的空间,实现育人力量最大化。

(一)实际获得——学生身体素质显著提高

国家学生体质健康测试成绩稳中有升。2013-2020年,清华附小学生体测成绩优秀率从25%提高至50%,达标率从97%提高至99%。在2020年的体测中某年级综合成绩平均分为96.43,说明清华附小学生体质测试成绩达到了较高水平。

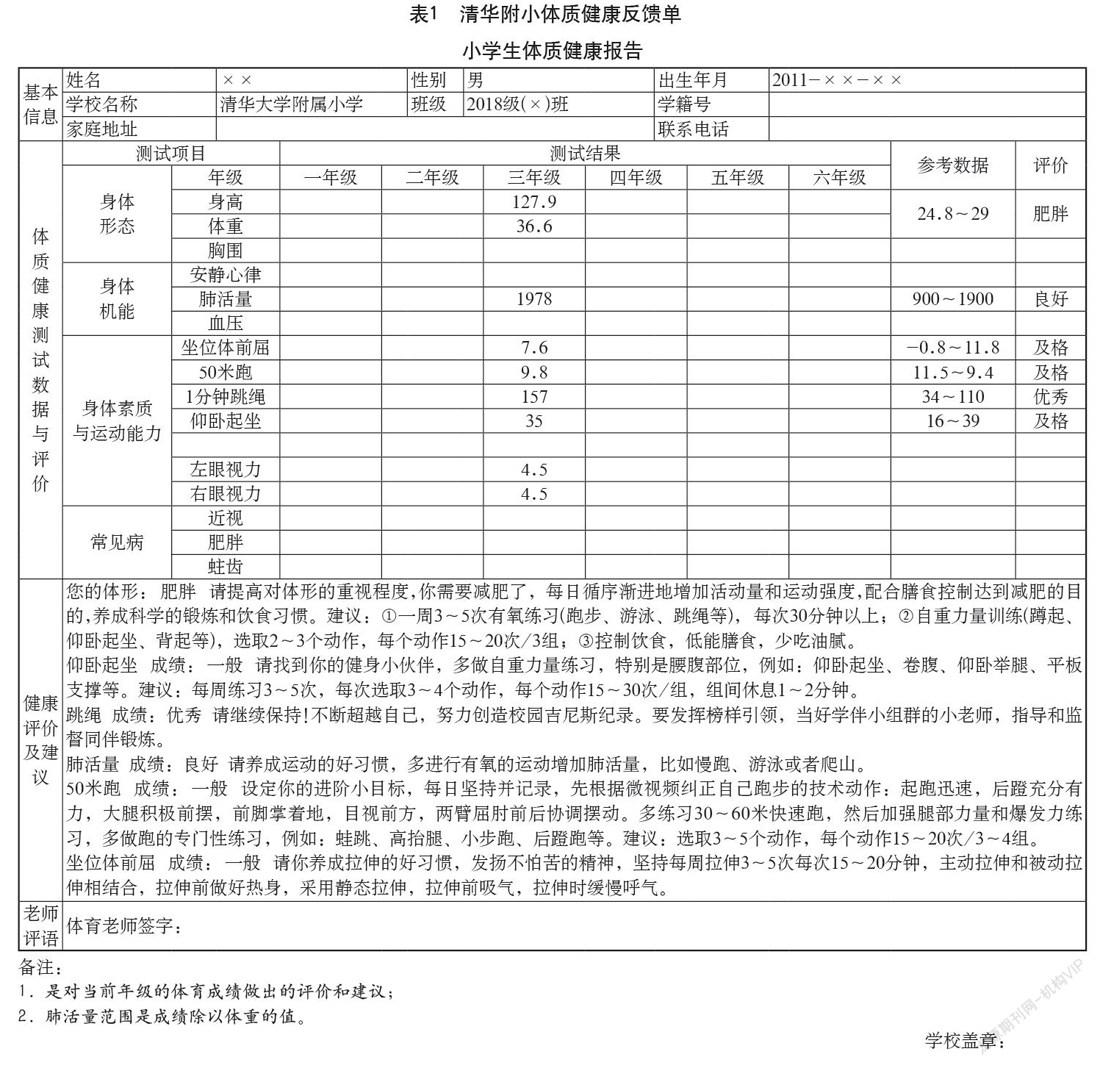

(二)学生体质健康报告单——指导针对性强

清华附小体育团队会对每一个项目进行归类诊断和反馈,也会对每个学生下发一张体质健康报告单,每人会收到一份针对性的锻炼建议,这个锻炼建议指向体育锻炼,更指向体育育人。

报告中包含了对学生健康生活、团队学习、成志榜样、良好习惯、意志品质的培养,用体育撬动人的发展。

(三)多维评价,实时反馈

清华附小提倡通过鼓励性评价促进学生在体育方面的个性化成长,努力让学生的体育兴趣和爱好得到充分张扬。为此,学校创立了“过程数据+关键事件+榜样引领”的多维评价机制,充分挖掘“V校”APP、家校微信群、“云”家访等的价值。例如,通过“21天好习惯,练就一身好体魄”的养成“打卡”,过程性跟踪每个学生的体育成长数据,培养学生坚持运动的好习惯。

(四)体育育人效果

从“学霸”个体培养到学伴共同体再生。“皮肤黝黑,牙齿洁白,眼睛明亮,浑身有劲”已经成为清华附小学生的标识。中国基础教育质量监测协同创新中心等3家机构联合发布的《清华附小6年成长报告》显示,学校学生体魄健康,勇于拼搏,善于合作,意志力强。

四、结语

信息化带来的不仅仅是教学技术、方式方法的改变,它带来的更是育人方式的改变,是育人过程的改变,家校共育应该尊重学生的体育需要和体育锻炼方式,遵循学生体育锻炼的基本规律,以提高家长家庭教育胜任力为目的,达到共同育人的目的。

学生是成长中的人,学生是完整的人,家校联合开展体育锻炼要围绕儿童生命成长周期,有针对性地开展家校共育的体育课程,实现家校共育的循序渐进、螺旋上升、完整培养,让学生“人人皆练、处处能练、时时可练”,从而促进学生全面发展,提高学生的实际获得。

同时,也要在保证体育教师主动参与家校合作的基础上,为体育教师工作减负,让其有时间思考教育。

参考文献:

[1]习近平.培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[EB/OL]. (2018-09-10)http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201809/t20180910_348145.html.

[2]教育部.教育部2019年工作要点[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201902/t20190222_370722.html.